-

いもち病に注意

7月9日以降県内各地でイネいもち病の感染好適条件が出現しているため県は、県内全域を対象としていもち病(葉いもち)注意報を発表している。

アメダスデータによる葉いもち感染好適条件判定によると、上伊那では6月下旬に辰野町中央で準好適条件を確認。その後同地区では、7月初旬に好適条件となったほか、飯島町七久保も7月10日に好適条件に。また、7月中旬には伊那市高遠でも準好適条件が観測されている。

気象庁発表の向こう1カ月の予報によると、前半の天気は発病に好適な条件となる曇りや雨の日が多い見込み。県では、防除対策として▽水田の見回りを行い、葉いもちの発生を確認したらただちに防除すること▽苗箱剤未施用のほ場や上位葉感染の多いほ場での防除の徹底▽追肥をひかえること竏窒ネどを示しているほか、適期防除、飛散防止に配慮することも呼びかけ、今後の発生予察情報や気象情報に注意することを求めている。 -

公民館子育て学級、ブルーベリー狩り

宮田村公民館の子育て学級は18日、村内の駒ケ原でブルーベリー狩りを楽しんだ。

昨年に続いて、同学級OGでもある樋屋喜代美さんの農園で体験。30組61人の親子は、熟した実をもぎ取ってさっそく口に運んだ。

「甘酸っぱくて、おいしいね」とパクパク。「お腹いっぱいだぁ」と歓声も。

「普段だとできない体験。みんなで賑やかに楽しめるのが、またいいですね」と若い母親たち。土にまみれる我が子の姿に目を細めた。

樋屋さんの農園には15種、200本以上が植えられ、8月始め頃まで摘み取り体験が可能。一般の受け入れも行っている。問い合わせは090・1125・9003まで。 -

夏の味覚、スイカ出荷最盛期に

「長野県のスイカは日本一」-。駒ケ根市東伊那のさとう農園(佐藤勝広園主)ではスイカの出荷の最盛期を迎えている。

同園は早生系の「祭ばやし」、シャリ感のある「味ききら」のほか、核家族向きの小玉など1・1ヘクタールで栽培。12日から出荷が始まり、今が最盛期、8月中旬まで続く。

大きさは贈答用の3L(8縲・0キロ)が中心。

現在、収穫しているスイカは4月6日定植、5月25日人工交配、積算温度で45縲・0日で収穫できる。

「1個1個、日数管理し、適期に収穫している。長野県は朝夕の温度差が大きく、味は日本一」と話す。

同園は直売、全国発送もしている(TEL83・4017) -

おいしい梅漬け、研究しながら

宮田村のJA生活部会加工グループの女性たちはこのほど、村民会館周辺に植えてある梅を収獲。さっそく漬ける作業も行った。

村の農業男性でつくる壮年連盟が10年ほど前に植えた梅の木。同グループは昨年から収獲し、加工技術の習得に励んでいる。

この日は66・5キロを収獲。JA支所に場所を移して、量などを正確に図りながら漬け込んでいた。 -

南アルプス食害対策協議会発足に向けた事前打ち合わせ

南アルプスのシカによる深刻な食害への対策を講じていく「南アルプス食害対策プロジェクト(仮称)」の事前打ち合わせが17日、伊那市役所であった。南アルプスに関係する行政・研究機関が集まり、ニホンジカなどの食害の現状と課題を報告。広域的な対策を早期に講じていく必要性を確認し、県、市町村を超えて被害対策を検討していく協議会を、8月中旬までに発足させることを目指し、調整を図ることを決めた。

個体数の増加、行動範囲の拡大に伴ない、各地区で農林業への打撃や高山植物、造林木の食害、植生の食いつくしなどが深刻化。被害は行政の管轄の枠を超えて広域化している。こうした背景を受け伊那市では、ニホンジカによる食害が進む南アルプスを管轄する県や市町村、南信森林管理署、有害鳥獣の専門研究に取り組む信州大学農学部に協力を求め、広域的な協議会の発足を呼びかけた。協議会はまず、県内の関係機関で構成し、将来的には山梨、静岡県との連携も目指す。

報告では、昨年10月から南アルプスの高山帯に生息するシカの行動調査をしている信州大学農学部の泉山茂之准教授が、高山帯に住むシカの越冬場所に関する追跡調査の結果を報告。10頭に発信機をつけ、越冬場所を調べたところ、遠いものは山梨県側まで降りている一方、北沢峠周辺や長谷地区で越冬する個体もいるなど、さまざまであることを示し「越冬場所や高山帯のシカを特定するのが困難」とした。また、例え高山帯のシカを駆除したとしても、周囲からの新たなシカの侵入を防ぐ必要があり、全体の密度を下げる対策の必要性を指摘した。

また、下伊那地域からは東側のシカが西側へ移動し始めていることなども報告された。 -

宮田高原へ通じる復旧工事中の寺沢林道で再崩落

14日から15日にかけて降った台風4号の雨により、昨年7月豪雨による土砂崩れで復旧工事が進められている宮田村の寺沢林道起点から6・5キロ付近の斜面のり面が再び崩落した。同林道は来年春の開通を目指し、終点にある宮田高原は来年度には閉鎖を解除する予定だったが、村産業建設課は「崩落規模など現在調査しており、当初の日程などに影響が出るかはまだ分からない」としている。

宮田高原にはキャンプ場、牧場があるが、寺沢林道が通れないため今季の営業は当初から断念。来季の営業再開を目指している。

しかし、昨夏の豪雨で最も大きく崩落した林道6・5キロ付近は今年5月にも崩落。そして今回もネットを張って工事を進めている矢先に再び崩れた。

17日は村や県が同林道の調査に入っているが、他の個所では崩落などの報告は入っていない。 -

農家4戸が家族経営協定締結

宮田村の4戸の農家が12日夜、「家族経営協定」を締結した。農業経営の役割分担などルールを文書化し、家族間で契約を結ぶもので村内の締結家族は20組に。村農業委員ら立会いのもとJA宮田支所で調印に臨んだが「今後はお互いを尊重し、目標を持って経営に取り組みたい」と気持ちを新たにした。

新たに締結したのは小松芳美さん、息子の公人さん=大久保区=、吉澤要祐さん、小百合さん夫妻=同=、清水純好さん、里美さん夫妻=大田切区=の3家族。

清水重宏さん、ひろみさん夫妻と母の登美子さん=南割区=は契約内容を見直して再締結した。

小松公人さんは「最初はこの制度があること自体知らなかったが、家族のあり方、農業を見つめ直す良い機会と思う」とあいさつ。

吉澤小百合さんは「当たり前のことを文書にしただけだが、結婚式のやり直しのように、人生の再出発としたい」と話した。

上伊那管内2006年度末現在、227組が締結。県内では2101組に達している。 -

県食と農業農村振興審議会上伊那地区部会の素案まとまる

長野県食と農業農村振興計画にかかる上伊那地域の発展方向を検討してきた上伊那地区部会は13日、上伊那地区における農村振興の方向性と05年を基準年として2012年時の生産努力目標などを盛り込んだ「上伊那地域の発展方向」の素案をまとめた。生産努力目標は「実現可能な値」ということで、現在最も生産額の大きい水稲で71億4000万円、輸入飼料の値上がりなど、厳しい経営を強いられている乳用牛21億4千万円とともに基準年の生産額を下回る数値が設定されることとなったが、農地の集約などを行う中で、一人当たりの収入は下がらないように確保していきたいとしている。一方、野菜、花きなどはほとんどの品目で生産額増の目標を設定しているが、現状ではその根拠とする部分に不安定な要素も強く、今後の実施計画の中で具体的施策として示していくことが求められる。 素案は「ふたつのアルプスにはぐくまれた産業として成り立つ上伊那農業の構築」をキャッチフレーズに、重点推進方策として▽担い手の確保育成▽生産力の強化▽販売力の強化▽中山間地域の振興竏窒ネどを掲示。農地の利用集積推進、多様な調理・加工方法の普及啓発推進による消費拡大などを具体的な取り組みとして方向付けている。

生産額の合計は県の様式に定められていないという理由から掲載されていないが、05年より15億円ほど少ない257億円となっている。

また、一部の委員からは「生産額増を見込んでいる品目などは、新品種の導入による価格上昇などといった不安定な上に成り立っているもの。振興計画ではやむをえないが、実施計画の中ではより具体的にし、実施主体を明確化してほしい」という要望もあった。

素案は19日に開かれる県の審議会で報告する。 -

イノシシ食害、中央道東側へ被害拡大

西山山麓に農地が広がる宮田村北割区、南割区、新田区で今年、イノシシによる農産物の食害が拡大している。電気柵などを設けたエリアもあるが、イモ類やトウモロコシ、カボチャなど被害は多品目に及ぶ。13日午後、北割区の山林に仕掛けてあった檻(おり)にメス一頭が捕獲され処分したが「収獲前に荒らされ本当にせつない。これで治まればいいが」と農家が気の揉む日は続いている。

今までは中央道西側の地域の農地が主に被害に遭っていたが、今年は東側の一帯にも多数出没。

中央道を挟んですぐに山が迫る北割区の米山(こめやま)、柳切(やなぎり)地籍では12日にも、トウモロコシやイモなどが被害に遭った。

畑に縦横無尽に点在するイノシシの足跡に「こんなの珍しくも何ともない」と被害に遭った農業男性(63)。

「5月末から連日さ。みんな家で食べたり、近所に配ったりしようと楽しみに野菜を作ってるのに、これで台無し」と肩を落とす。

13日昼過ぎに近くの山林で一頭が捕獲され、有害鳥獣として猟友会が処分。足跡から付近を荒らしたイノシシの可能性は高いとみられるが、村産業建設課は今後も檻を設置するなど様子を見る考え。

関係者は「なぜ今年になって中央道を渡って出没するケースが急に増えたのか分からない」と頭をひねる。 -

JA上伊那、価格低迷の打開策として取り組むブナシメジの品種切り替え完了

上伊那農業協同組合(JA上伊那)はこのほど、昨年10月から県内他地域に先行して進めてきたブナシメジの品種切り替えをおおむね完了した。大手企業の進出に伴なう価格の低迷が続く中、打開策として打ち出したもので、関係者は「他企業に負けないものができていると思う」と期待をかける。

キノコはJA上伊那の主要品目の一つ。中でもブナシメジは、米に継ぐ販売高を誇っており、昨年の販売実績でも約21億円となっている。

しかし、大手企業の進出に伴ない競争が激化した結果、2000年をピークに生産額が減少。供給過剰に伴なう価格の低迷が続き、廃業を選択する生産者も増えている。

そんな中JA上伊那では▽収量性の向上と安定▽回転数の向上▽品質の向上▽収穫以降の作業効率向上竏窒ネどを目的として従来の「スーパーやまびこしめじ」から「やまびこしめじ」への切り替えを実施。品質が良いことを示す「A級」の比率が向上し、見栄えもよくなったという。

上伊那管内における本年度の生産目標数量は5100トン。現在は県内他地域でも切り替えが進んでいる。 -

リンゴオーナー家族がブルーベリーとアスパラの収獲体験

宮田村の各農園と契約する中京圏のリンゴオーナー家族を対象にしたブルーベリーとアスパラの収獲体験は7、8日、同村内7軒の農家の受け入れで開いた。2日間で23組120人ほどが来村。土に親しみ、もぎ取りを満喫した。

大田切区の清水純好さんのほ場では、ブルーベリーがたわわに実り、さっそくもぎ取りながら口に運ぶ参加者の姿も。

愛知県小牧市から両親と訪れた浅野龍飛君(8)と莉舞ちゃん(6)の兄妹は「甘酸っぱくて美味しい」と歓声をあげた。

同扶桑町から2家族7人で参加した竹原聡さんのグループは新鮮なアスパラに大喜び。

「むこうのスーパーで売っているものとは全然違う。シャキッとしてみずみずしい。普段は鎌を使うこともないので、良い体験になりました」と話した。

訪れた家族を快く迎え入れた清水さん夫妻は「消費者の皆さんと直接お話できる良い機会。出来映えなどの感想も聞けるし、作る意欲にもつながります」と、参加者と団らんしていた。 -

花ろまん(19)ユリ

日本のユリは偉い。純潔の象徴、聖母マリアに捧げるイースターリリーは日本原産のテッポウユリ。気品と豪華さで、ユリの女王に君臨するカサブランカだって日本固有種の山ユリをベースに作られている。ユリは北半球のみに分布し、世界で約百種類、日本には15種類自生し、うち7種類は日本固有種。いずれも園芸品種に負けない美しさを誇り、品種改良の交配親となり、多種多彩な花を誕生させている。今回は上伊那で栽培が盛んなオリジナルの新テッポウユリ、オリエンタルハイブリッド系、スカシユリと新テッポウユリの交配種、LA系と3系統のユリを取材した(大口国江)

##(中見出し)

上伊那は全国有数の産地、新テッポウユリ

青々とした水田の中にテッポウユリのほ場が点在し、ほのかに甘い香りを放っている。上伊那は種から育て、1年で開花する新テッポウユリの全国有数の産地である。最盛期は据え置き(2年目)が切れる7月と、新植(1年目)が収穫できる9月である。約20人が8ヘクタールで栽培、年間200万本を各地に出荷する。

ユリの系統は2系統あり、伊南地区は新テッポウユリ、伊那は東春近の野溝定芳さんが作出し、品種登録した「希」である。

JA上伊那駒ケ根支所花き担当の織田和洋さんは「この時期、このユリが出荷できるのは上伊那だけ。上向きに咲く品種が多い中、上伊那のオリジナルは45度の横向き。花びんに挿して、花が見えるのが特長」。将来性については「テッポウユリは所得率が高い品目。連作できないが、米の生産調整で、転作田も多く、ほ場も確保しやすい」と話す。

新植、据置き合わせて60アールを栽培する、JA上伊那テッポウユリ部会の湯沢一雄部会長(本郷)は「ユリは連作障害が出易く、1度栽培すると、数年作ることができない。近年、農薬の飛散が問題視されるようになり、消毒も控えめにしている。市場では冠婚葬祭の花と言われ、一般家庭の需要が少ないのが課題」とか。

##(写真)

##(中見出し)

豪華さと威厳を合わせ持つオリエンタルハイブリッド

駒ケ根市の遠山鉄恵さんは5棟のハウスで、カサブランカやメデューサ、ビビアナ、シベリア、ル・レープなど6種類を栽培。早生で柔らかいピンクのル・レープの出荷が終り、現在、ピンクのメデューサを切り始めた。純白のシベリアや銘花、カサブランカは7月中旬以降になる。「開花の3、4日前、つぼみに色が回ってきた時が収穫の適期。開いたら、もう商品価値はない」と切るタイミングに気をつかう。

また、つぼみの数は5、6輪が1級品で多くても少なくてもだめ、つぼみの付き方のバランスが良くないと2級に落される、高級花だけに品質は厳しくチェックされる。

JA上伊那洋ユリ部会長でもある遠山さんは「オリエンタル系は香りもよく豪華、花持ちもいい。しかし、1球1本1回しか切れない。毎回球根を更新しなくてはならない。球根の高いのが難」とか。

##(写真)

(1)メデューサを収穫する遠山さん(2)メデューサのアップ

##(写真)

##(中見出し)

スカシユリに優る花の大きさ、真珠のように輝く花弁、LAユリ

駒ケ根市東伊那の伊那生田飯田線沿いの佐藤勝広さん宅の前は、LAユリ2000本がオレンジやピンク、黄色と色とりどりの花を咲かせ、道行く人の目を止めさせている。

佐藤さんは6年前、スカシユリから新テッポウユリとスカシユリの交配種、LAユリに転換し、オレンジのロイヤルトリニテイー、ピンクのアルガーブ、黄色のパピアなど6種類、3万1000本を栽培する。8月下旬から植え付け、秋から晩秋に出荷する。「LAは暑さに強く、作りやすい。密植もできる」。 -

養魚場後利用の希望事業者公募開始

宮田村は天竜川漁協が5月末で閉鎖した新田区の宮田養魚場の後利用について、11日から利用を希望する事業者の公募を始める。近くに村の水源があることから、環境に影響を与えない事業であることが前提。周辺は観光による活性化も模索しているため、民間の力で活用法を見出したい考えだ。

募集期間は8月29日まで。申請書、実施計画書を提出し、2回の審査を受ける。契約は9月下旬を予定する。

より幅広く企業、団体、グループなどが公募に参加できるよう配慮し、構想段階での応募も可能にした。

村は養魚場の土地を全て漁協から買い取る予定で、利用する事業者には賃貸する。

養殖池や建物などの施設は買い取らないが、事業者が利用を希望する場合は、一定の条件を設けて活用を可能にする。

村総務課によると、先月末に公募の方針を明らかにして以降、村内外から2件の問い合わせがあったという。

募集案内、申し込み先は同課85・3181。 -

新サンマ入荷、さっそく店頭に

宮田村町三区の生鮮スーパー「こいち」に10日、秋の味覚を代表するサンマが早くも初入荷した。昨日、北海道の根室・花咲港で水揚げされた初物を空輸で直送。昨年に比べると1週間程度早いというが、さっそく店頭に並べられた。

初物は水揚げ量も少ないことから、卸値は1キロ3千円と高値。同スーパーでは気軽に味わってほしいと、卸値と同程度の価格で販売している。

それでも30センチ程度が1匹480円。漁が最盛期を迎える8月末から9月に向けて徐々に値段は下がっていくという。

「初物は焼くよりも刺身のほうが美味しい。今後も続々入荷を予定しています」と同店の前林善一社長は話した。 -

伊那米試験地の生育状況結果

上伊那農業協同組合(JA上伊那)は10日までに、今年の伊那米試験地の生育状況をまとめた。

一般コシヒカリの例年対比で茎丈は5パーセント長く、本数も12パーセント多い。葉の枚数、発育進度はともに平年並みだが、総合的に見ると生育状態は良好に推移している。

上伊那全体を見ると、6月下旬の長雨の影響で発育がやや遅れているほ場も目立つが、中干し後の幼穂形成期までに状況も変わってくるという。

一方、今年は葉が柔らかいため、いもち病防除の徹底、カメムシ、ウンカ類多発地域での万全防除対策を呼びかけている。 -

箕輪町地区農政対策委員会総会

箕輪町地区農政対策委員会(市川隆男委員長)は3日夜、箕輪閣で開き、常任委員を委嘱し、06年度事業報告・収支決算、07年度事業計画・収支予算を承認した。

07年度事業計画は、農政対策運動の実施、農作物自然災害防止対策、農業振興対策、地域営農組織「みのわ営農」への支援、「認定農業者」の経営支援、担い手対策の実施、地域活性への取り組み、先進地視察研修など。予算総額は121万8千円。

町猟友会に依頼する有害鳥獣駆除の実績は、昨年度はイノシシ28頭、シカ43頭、クマ2頭。有害獣が増えていることから、本年度は有害鳥獣対策の駆除費用を前年度予算額より10万円増額し18万5千円計上した。

「日豪EPA交渉及びWTO農業交渉に関する決議案」も提出し、公平な農産物の貿易ルールの実現を目指し組織の総力をあげた運動を展開する内容の決議案を議決した。 -

手良小1年生が酒井牧場で酪農体験学習

生き物との触れ合い通して命の大切さを学ぼう竏窒ニ伊那市手良小学校の1年生(上島猛教諭)24人が6日、手良の酪農家・酒井秀明さん(34)の牧場を訪れ、搾乳体験や牛との触れ合いを楽しんだ。

酪農家の取り組みや牛にじかに触れることを通して食や命の大切さを知り、心の豊かさを身に付けてもらうことを目的として上伊那地方事務所が企画した取り組み。中央酪農会議による酪農教育ファーム認証牧場として、食や命の尊さを伝える酪農体験を保育園や小学校で展開している酒井さんの協力を得て、市内の小学校に呼びかけたところ、手良小を含む2校が体験学習への参加することとなった。

手良小1年生は、今年学校全体で取り組む「命の学習」のきっかけとして参加。酒井さんから牛と触れ合う時の注意事項の説明を受けてから、一人ひとり搾乳を体験。恐る恐る牛に触れた児童も、絞り出た牛乳を手のひらで受けとめ「温かい!」と喚声を上げていた。 -

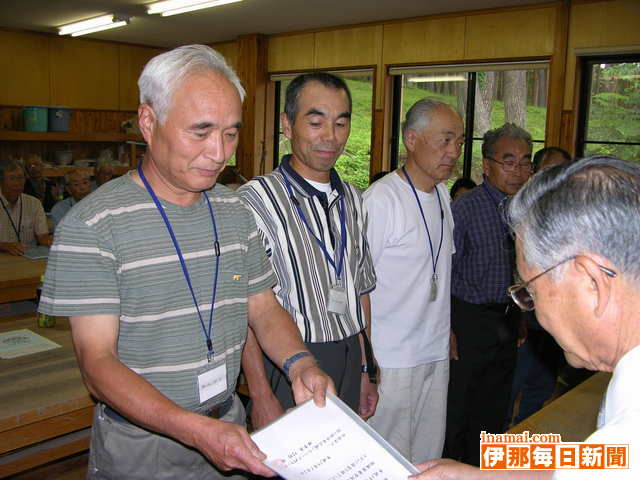

果樹栽培アシスタント講習閉講

高齢者らの就業促進のためのシニアワークプログラムの一環として駒ケ根伊南広域シルバー人材センター(竹村衛理事長)が4月に開講した地域密着型技能講習「果樹栽培アシスタント講習」の最終講座と閉講式が5日、駒ケ根市東伊那のふるさとの丘「ふるさとあゆみ館」で開かれた。シルバー人材センター会員以外の一般も含む駒ケ根市、飯島町、宮田村の19人の受講生が修了証書を受け取った=写真。竹村理事長はあいさつで「皆さんは生き生きとした表情で講習に臨んできた。せっかく覚えた技能。有効に生かすようこれからも精進を」と呼び掛けた。

全5回にわたった講習で受講者らは農業改良普及センターやJA上伊那の職員らの講義を受けたほか、会場の近くに住むリンゴ園主北原友一さんの園を借りて花摘み、摘果などの実技を通じてリンゴ栽培に必要な知識や技能を学んできた。 -

養魚場閉鎖で放流魚確保できず恒例のマス釣り大会中止に

宮田村の小田切川で毎年夏のお盆にあわせて開かれるニジマスの魚つり大会が、新田区の宮田養魚場閉鎖で放流する魚を仕入れることが困難と判断し、中止となった。主催する自然を呼び戻す会の加藤一彦会長は「楽しみにしてくれた人も多く、本当に申し訳ない」と話している。

つり大会は同会発足当初の15年前から毎年8月14日ころに開催。参加無料とあって村内外の家族連れなどに人気があり、村のお盆の風物詩として定着していた。

毎回1300匹のニジマス、アマゴを放流していたが、5月末に天竜川漁協が養魚場を閉鎖したことで仕入れ先が宙に浮く事態に。

他所から魚を仕入れることも検討したが、遠隔地で渓流魚の運搬が難しいと分かり、やむを得ず今年は中止を決めた。

村観光協会は補助金を出して共催してきたが、「マス池(養魚場)と地元がつながる取り組みでもあったと思う」と事務局の村商工観光係は話す。

「例年250人もの参加があり、さみしい気持ちがする」と加藤会長。来年以降は未定だが、何か考えていきたいとも話した。 -

ラベンダー摘み取り最盛期

飯島町七久保の道の駅、花の里「いいじま」のラベンダー園で摘み取りが最盛期を迎えた。ラベンダーはつぼみがふくらみ、今が摘み取りの適期。

来場者は1面青紫色の園内で、花の香りに包まれて、1本1本つぼみを摘んでいる。

同園は20アール、早生(わせ)系の「ノウシ3号」から晩生種のスーパーカビリアンブルーまで20種類500株を栽培。7月中旬まで摘み取りができる。

ちなみに摘み取り料は直径7センチの紙コップいっぱい500円で、たっぷり摘める。

同園は施設建設が予定されており、摘み取りは今季限りとか。 -

箕輪町の農地利活用調整機構設置を提案

箕輪町の農地利活用を調整する組織を立ち上げようと、3日夜開いた町地区農政対策委員会で、機構設置の提案があった。今後、組織の設立に向け検討を始めたいとしている。

「農地の利用調整を総合的に行う必要性がある」として起草案を提示。趣旨に▽農業従事者の高齢化で農地利用の限界による耕作放棄▽ポジティブリストの導入による作目の団地化の必要性▽畜産用自給飼料の国内及び地区内生産の必要性▽農業インターンの経営農地の確保対策▽水稲ほ場の適正施肥と稲わらの活用による耕畜連携対策-を挙げる。

事務局は町産業振興課、町農業委員会、JA上伊那、上伊那農業改良普及センター。関連組織は町酪農振興協議会、JA上伊那果樹部会、JA上伊那野菜部会、みのわ営農、堆肥銀行箕輪支店。

現行の「農地保有合理化法人」(JA上伊那)は、設置を検討する組織機構に機能移管する考え。

当面は、組織機構の設立に向けた検討と併せて、町酪農振興協議会の飼料生産状況の把握とコントラクター組織の検討、稲コンバイン作業後の稲わらの収集・流通体制の確立、新規就農者への経営農地のあっせんに取り組む。 -

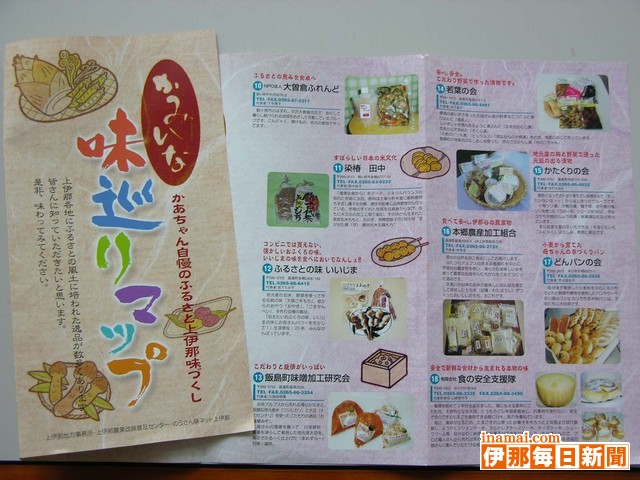

のうさん味ネット上伊那が味巡りマップを作成

上伊那の農産物加工組織でつくる「のうさん味ネット上伊那」(19団体、林由枝代表)はこのほど、各団体の農産物加工品とこれらの商品を扱う直売所などを紹介した「かみいな味巡りマップ」を作成した=写真。

相互連携を図りながら加工技術の研鑚、販路拡大に取り組んでいる同組織は昨年、自分たちのつくる商品をPRするためのマップ作りを検討。昨年度のコモンズ支援金の助成を受けながら本年3月、「味巡りマップ」としてまとめた。

見た人に楽しんでもらおう竏窒ニ、明るめの色使いでまとめたほか、イラストなどを添えて見やすくまとめた。それぞれの紹介文には、地元農産物へのこだわり、安心、安全への配慮など、さまざまな思いが込められている。

マップは5千部作成しており、今後は各直売所や公共の宿泊施設に置いてもらうなどして、PRを図っていきたいとしている。 -

家族の思いを込めた有機野菜づくりに励む

伊那市富県南福地

小森健次さん(31)

夏花さん(31)

一心君

夫婦二人、中央アルプスを望むこの地で農業を始めて3年が経過した。自分たちの作った野菜を食べてくれた人が元気でおいしく、幸せになれたら竏窒ニ、農薬や化学肥料などを使わずに年間を通じて約50種類の野菜や米などを栽培。「七草農場」として、季節の野菜10品目前後を1セットとして、関東や関西方面の消費者へ定期的に届けている。

「今はまだ大変。やることがいっぱいあって朝から晩まで忙しいし、1日休むとつけが回ってくるから。技術もまだまだ」と健次さんは話す。

春から夏にかけ、太陽の光を浴びた作物たちはぐんぐん成長していく。たった一粒の種から芽を出し、さまざまな実を結ぶ姿に感動する一方、草との戦いも始まる。落ち葉で畑の表面を覆う「草マルチ」をして草が生えてこないようにしたり、手押し式の除草農機具で水田の草取りに励むものの、草の方も力強い生命力で日々成長し続けるため、朝は5時前から始まり、遅い時は夜の7時まで作業が続く。

「近所の人には『昔はうちもやっていたけどよくやるね』とか、『面白いことやっているね』なんて声を掛けられますね」と笑顔を見せる。

◇ ◇

百姓っていうのは生活に必要なものを全部自分で作る素晴らしいもの竏秩B兵庫県で農業をしながら自給自足を営むある農家そんな言葉が、健次さん農業を志すきっかけとなった。その後健次さんは、有機農業で有名な埼玉県小川町の農家で1年間の研修を積み、夏花さんとともに伊那で農業を始める。

自分たちが食べたいものをお客さんにも食べてもらおう竏窒ニ、研修で学んだ有機農業をもとに、さまざまな作物を栽培。自家製のぼかしや鶏ふん、キノコを栽培する時のおがくずなどを使った有機質肥料を使い、環境負荷のかからないやり方を心がけた。

しかし、農業の基礎は学んでいても、初めての地での生活は右も左も分からない。そんな若夫婦を周囲に住む人たちも心配し、さまざまな面から温かく世話を焼いてくれた。

「1年目は種まきや収穫の時期が分からないから、近くの直売所のおばちゃんやずっと長いこと畑をやっているおじいさんによく聞きにいっていました。『本当に農業だけでやっていけるのか』って真剣に心配してくれる人もいたけど、3年目になって、やっと認められてきたのかな」と夏花さん。

◇ ◇

野菜を通して、地域、消費者、同じ志しをもって農業に取り組む人と、さまざまな人とのつながりができ、生活の中にも拠点ができた。そんな生活の中、長男の一心君も生まれ、新しい家族も増えた。

「『今日はすごくいいな』って思える野菜が収穫でき、お客さんに送ることができると嬉しいですね。これからは養蜂もやってみたい。とにかく何でもいろいろやってみたいんです。『百姓』を目指しているので」 -

閉鎖の宮田養魚場後利用、跡地は村が取得して活用事業者を公募

宮田村は天竜川漁業協同組合が5月末で閉鎖した新田区の宮田養魚場について、跡地は村が買い取り、活用を希望する事業者を公募して賃貸する方針を固めた。29日の村議会全員協議会で報告して了承。近く漁協側と交渉に入る。村は養殖池や建物などの施設は買い取らないが、更地からの利用と、施設を残した形での活用が選べる。条件を満たす申し込みがなかった場合は、森林公園など村の財産として活用する。

浄水場に近接する水源地域であることを考慮し、漁協所有の土地は村が購入して村有地化。

周辺は観光面の活性化が期待されるため、水質保全を含め環境、観光両面に配慮できる跡地活用の請け負い先を探す。

7月中旬から公募を開始し、構想や資金計画、継続性などを庁内で1次審査。第2次審査は議会が総合的に最終判断し、9月末に結論をだす日程だ。

養魚場は漁協所有の土地と村有地が混在。賃貸契約では、漁協は更地にして村に返却することになっている。

村の見積もりによると、養殖池、採卵施設などの取り壊し撤去費用は約1900万円に及ぶが、公募では漁協から継承することを条件に既存施設を活用する意向の申し込みも積極的に受け付ける。 -

酒米の水田で草取り

清酒「信濃錦」の蔵元・宮島酒店(宮島宏一郎社長)が呼び掛けてつくる「草取り援農の会」は24日、同店が契約して酒米を栽培する飯島町田切の水田で田の草取りを行った。酒作りに興味を持って参加した15人の会員が、遠くは東京、神奈川、愛知、岐阜などの各都県や安曇野市から、近くは飯田市や伊那市などから集合して作業開始。折悪しく小雨がぱらつく天気となったが、参加者は田植え長靴をはいたり、はだしになったりし、腰にびくを下げたいでたちで談笑しながら笑顔で作業に精を出していた=写真。

イネの品種は美山錦で、完全無農薬栽培。雑草取りの作業で人が田に入ることにより、泥のガス抜きの効果もあるという。 -

県が「牛の舌草刈りで郷耕し事業」の実施地区を募集

県は7月6日まで、農地保全と野生獣害の軽減を目的とする「牛の舌草刈りで郷耕し事業」を実施する地区を募集している。

中山間地の遊休農地に放牧を行ことを通して、遊休荒廃農地の保全や獣害低減、畜産経営改善などを目指す取り組み。実施主体となる集落関係者などは、放牧範囲に牧さくなどを設置して繁殖和牛を借り入れ、一定期間放牧。農地・景観保全や野生獣被害の発生状況に対する効果、課題などをまとめる。県は放牧する繁殖和牛(2頭1組)の借入を仲買するほか、移動式ソーラー電気牧さく一式(1ヘクタール用)を無償貸与。各地区に2人のアドバイザーを配置し、対象農地の取りまとめや牛の管理方法に関するアドバイスをする。

募集地区は15地区程度。実施主体は集落組合、農業者集団、市町村、農業委員など。

実施集落には、実施農地に関する合意形成と電気牧さくや給水そう、日よけ施設などといった放牧受け入れ準備のほか、放牧後は毎日牛の状態を観察することが求められる。

問い合わせは上伊那地方事務所農政課(TEL76・6813)へ。 -

農林産物直売所たかずやで6周年祭り

伊那市富県の農林産物直売所「たかずや」は23日、6周年祭りを開いた。店頭には地元で採れた新鮮な季節野菜が並び、朝から多くの客でにぎわいを見せた=写真。

祭りは直売所を開設した6月に記念として開催しているもの。今年は涼しい期間が続き、トウモロコシなどといった一部の夏野菜が出遅れているが、トマト、キュウリ、キノコなど100種類以上が並んだ。

現在70人の生産者が同直売所に出荷しているが、いずれも市価より安く販売しているほか、その日の朝に収穫した新鮮な野菜ばかり。買い物客は地域住民が中心だが、徐々に他地域にも存在が知られるようになり、諏訪、茅野方面から訪れる人もいるという。

また、手打ちそばや豚汁の無料サービスもあり、買い物客を楽しませていた。

今後は、各月にイベントを開催していくことを予定しており、埋橋一代表は「富県というところは空気もきれいで良い所。ぜひ、一度来ていただければ」と話していた。

たかずやの営業時間は午後1時縲恁゚後6時。 -

新規就農者激励会・青年農業者交流会

上伊那農業改良普及センターは21日、新規就農者の激励会と青年農業者の交流会「集え!元気な仲間!」を伊那市西箕輪のファームレストラン「トマトの木」で開いた。昨年6月以降に就農した6家族8人と研修生12人が参加。地元農業者や関係機関の代表などが集まり、新しい仲間を温かく歓迎した。

新しく就農した青年農業者に、同じ志を持つ地域の仲間や先輩農業者と交流を深めてもらうことなどを目的として毎年開催しているもの。上伊那では昨年6月以降、14家族16人が新規に就農。花き、水稲、野菜などに取り組んでおり、JA上伊那のインターン制度や県の里親制度などで研修を重ねて就農した人もいる。

上伊那農業改良普及センターの佐藤光吉所長は「農業は決して楽な仕事ではないが、自分が打ち込める趣味と何でも話せる仲間を作ってがんばってほしい」と激励。

新規就農者は一人ひとり自己紹介。伊那市の田畑毅さんは、自身の作物づくりや除草に苦戦していることなどに触れ、「まだまだ勉強しながらがんばっていきたい」と語った。 -

県が狩猟従事者の確保を目的とする講習会を企画

有害鳥獣捕獲従事者の確保が深刻となる中、上伊那地方事務所は7月1日、一般を対象として狩猟免許の取得方法や狩猟の楽しみについて触れてもらうための講習会を辰野町の県営総合射的場で開く。狩猟の楽しみを知ってもらうことを通して、若い世代の狩猟従事者を増やすことがねらい。まずはこうした取り組みを通して狩猟者人口の減少や高齢化に歯止めを掛け、将来的にはこうした人たちの中から有害鳥獣捕獲従事者を輩出していきたいと考えている。

高齢化、若者の狩猟離れなどを背景として全国的に狩猟者人口は減少傾向にある。上伊那管内でも、02年には617人いた狩猟者の登録数が06年には527人まで減少。また、全体の54パーセントが64歳以上という現状もあり、今後さらに狩猟者数が減少していくことが懸念される。

こうした状況を受けて県では、重点施策として狩猟者の確保に力を入れていく方針を打ち出しており、こうした講習会を県内各地で開いていくことを予定している。

講習会では、実際に猟友会のメンバーを講師に迎え、狩猟免許の取得方法についての講習と散弾銃や網、なわの操作実演を行う。

対象は県内在住の人や市町村職員や農協、森林組合関係者など。参加費無料。午前9時半縲恁゚前11時半。

問い合わせは上伊那地方事務所林務課(TEL76・6823)へ。 -

南信初のエノログ(ワイン醸造技術管理士)に

宮田村特産の赤ワイン「紫輝」の原料となる山ぶどう(ヤマソービニオン)を栽培する南割区の秋山泰久さん(69)が、全国で85人目、南信地方では初となるワイン醸造技術管理士(エノログ)の認定を受けた。認定を受けた人の大半はワインメーカーの社員らで、秋山さんのような個人は異色。「宮田村のワインが愛されるよう、今後も地道に取り組みたい」と話す。

レストランなどでワインを給仕する「ソムリエ」に対し、栽培から醸造、流通までを熟知する品質管理者が「エノログ」。欧州では国家資格としての権威があり、ソムリエと同等以上に地位も認められている。

日本では知名度が低かったが、ワイン技術の底上げに半世紀の歴史を持つ「葡萄(ぶどう)酒技術研究会」が昨年、資格認定を導入した。

認定を受けた顔ぶれを見ると、サントリーやメルシャンなど、各ワインメーカーの社員がずらりと並ぶ。

秋山さんは山梨大学で発酵生産を学んだ養命酒の元社員だが、設備設計畑を主に歩み、定年退職後に本格的にヤマソービニオンの栽培に取り組み始めた異色の経歴を持つ。

3年以上の実務経験など厳しい選考を経て認定されたが、「紫輝」を醸造する本坊酒造信州工場=新田区=の藤野公宏工場長も「認定を受けるのはすごいこと」と驚く。

20日夜、ヤマソービニオンを栽培する農家仲間らが祝賀会を開いた。秋山さんは「すぐにものすごい力を発揮できるわけではないが、皆さんと力をあわせ地元に愛されるワインに育てていきたい」とあいさつした。

31/(土)