-

ミドリナ委員会 設立総会

伊那市が進める50年の森林(もり)ビジョンの活動を民間が中心となって応援するプロジェクト「ミドリナ委員会」の設立総会が市役所で10日、開かれました。 委員会は、伊那市芸術文化大使で人物デザイナーの柘植伊佐夫さんが代表を務め、山岳関係者や地元商店主など様々な分野で活動する委員27人で構成しています。 50年の森林ビジョンは次世代に森林や自然環境・農林業を引きついでいこうと伊那市が進めているものです。 委員会では「森・人・美」を理念に、伊那市50年の森林ビジョンの推進を応援するためのプロモーションを行います。 総会では事業計画が示され今年度は、ウェブサイトを作成し、森を取り巻く現状や課題などを取材して発信する他、地元産材を活用した商品開発や販路拡大の研究をするとしています。 また、キックオフイベントとして森に関するシンポジウムを計画しています。

-

総合的病害虫・雑草管理「IPM」実証実験でパプリカ定植

化学農薬に頼らずに病害虫や雑草を防ぐ農作物の栽培方法について実証実験を行っているJA上伊那などは、4年目の取り組みとして南箕輪村のビニールハウスにパプリカの苗を、11日に植えました。 南箕輪村のあじ~な隣にあるJA上伊那の4棟のビニールハウスにパプリカの苗1,100本を植えました。 JA上伊那などは、化学農薬に頼らずに病害虫や雑草を防ぐ栽培方法「総合的病害虫・雑草管理、IPM」の実証実験を2015年から行っています。 この方法はハウスの中にシートを敷きつめる事で雑草が生えるのを防ぎます。 側面には虫が嫌う赤色のネットをはり侵入を防いでいるほか、害虫を食べる昆虫を放すなどの対策を行います。 肥料は土には入れずパイプを通して水に混ぜて与える半水耕栽培で、過不足なく行きわたらせる事ができ地下水の汚染を防げるとされています。 去年まではミニトマトも栽培していましたが今年は市場価格が安定していて国産の需要が高いパプリカのみを栽培する事にしました。 これまでの実験で目立った害虫の被害はなかったという事です。 収穫は7月下旬から始まり、今年は初めて東京や名古屋方面の市場への流通を目指 しています。 JA上伊那では、今後「IPM野菜栽培マニュアル」を作成し地域に提案する計画です。

-

上伊那主力野菜アスパラガス 出荷作業始まる

上伊那地域の野菜の主力品目となっているアスパラガスの今シーズンの出荷が始まりました。 暖かい日が続いていることから、例年よりも早く収穫期を迎えています。 伊那市西箕輪大泉新田にある㈱JA菜園では、およそ60棟のハウスでアスパラガスを栽培しています。 先端にノコギリ状の歯のついた専用の道具を使い、柄の長さほどのものを選んで刈り取っていました。 今年は3月から4月にかけて気温の高い日が続いていることから、例年に比べて芽の伸びが早く、この時期にしては収量も多くなっているということです。 南箕輪村のJA上伊那広域野菜選荷場には収穫されたアスパラガスが集まり、Sから3Lまでのサイズごとに箱詰されていました。 長野県のアスパラガスの出荷量は全国4番目で、上伊那地域は県内ではJAながのに次ぐ2番目の出荷量となっています。 アスパラガスの出荷の最盛期は4月中旬から5月上旬で、多い時には1日3万トンほどを出荷するということです。

-

JA上伊那 新規採用24人が入組式

新年度を前にJA上伊那では一般企業の入社式にあたる新規採用職員の入組式が伊那市のJA上伊那本所で30日行われました。 式の始めに全員で、JA綱領を斉唱しました。 JAでは定年退職者が増えている事もあり、今年は24人が新たに入りました。 男女別では、男性が11人、半数以上の13人が女性です。 JAでは「女性の農業への関心が高まっているのではないか」と話していました。 大学・短大卒が22人、高卒が2人です。 御子柴茂樹組合長から辞令を受け取りました。 御子柴組合長は、「それぞれのスキルを発揮し、スピードと責任感を持って行動してほしい」と呼びかけました。 新規採用職員を代表して箕輪町出身の中坪敬介さんは、「地域の農業のさらなる発展の為、農家の声をきき、自ら汗をかき、チャレンジ精神を忘れずに取り組んでいきたい」と誓いの言葉を述べました。 辞令を受け取った24人の職員は、週明けの4月2日から、金融・営農・共済などぞれぞれの部署で社会人としてのスタートをきります。

-

伊那市産そばブランド化へ 50か所で成分分析

伊那市と信州大学農学部は、市内で栽培されたそばのブランド化を目指し、来年度、市内50か所で成分分析を行います。 伊那市と信州大学は、市内の50か所で収穫された実を分析し色味や香り、甘み成分など6項目を調べる計画です。 調査では、土壌や栽培方法なども合わせて調べ、伊那地域にてきしたそばの栽培技術確立と品質向上につなげたいとしています。 また、県内外の他の産地で収穫されたそばとの比較も行います。 市では、分析により良質なそばの収穫に繋げ、伊那のそばをブランド化したいとしています。

-

伊那市50年の森林ビジョン ゾーニング示す

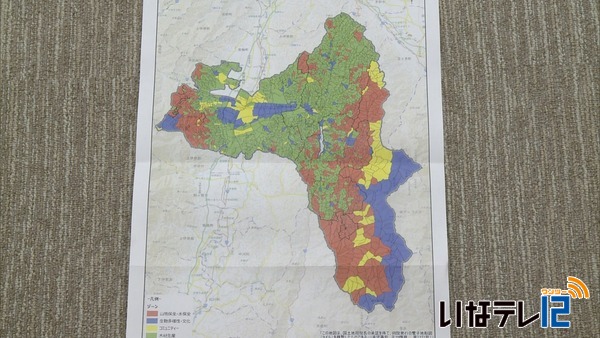

伊那市50年の森林ビジョン推進委員会が伊那市役所で開かれ、森林の機能や用途などを区分けしたゾーニング図が22日示されました。 ゾーニング図は、50年の森林ビジョンを推進するための基本となります。 市内の森林およそ5万5千ヘクタールを、赤の山地保全・水保全ゾーン、青の生物多様性・文化ゾーン、黄色のコミュニティゾーン、緑の木材生産ゾーンの4つに区分けし、木材生産が最も広い、2万8千ヘクタール程となっています。 市では、このゾーニングを基に今後、森林整備などを行っていく予定です。 委員からは「希少動植物の生息場所や、既に間伐が終わったエリアなどの情報を加えては」といった意見が出されていました。 委員長の植木達人さんは、「これをたたき台にして、より良い計画にしていきたいです」と話していました。 市では今後、市内で住民説明会を開催するほか、森林所有者に対し意向調査を行う事にしています。

-

箕輪町 野菜の地産地消55%

箕輪町は「農に関する住民アンケート」を実施し15日結果を公表しました。 アンケートでは地元産の野菜を消費している家庭が55%という結果が出ました。 アンケートは町民1,000人を対象に去年12月から3か月間行われ432人から回答がありました。 野菜をどこで入手しますかという質問に、スーパーなどの直売コーナーと答えた人が22%、自家栽培が18%、近所親戚からいただくが18%、スーパーなどの直売コーナー以外が17%、直売所が15%でした。 スーパーなどの直売コーナー、自家栽培、直売所を合わせると55%で地元産の消費は2人に1人を超えているとしています。 また野菜を選ぶときに箕輪町産を意識していますかとの問いには意識しているが38%、意識していないが59%となっています。 箕輪町では来年度から実施する農業応援団計画を策定していて地産地消の推進や農作業支援などを進めていくことにしています。

-

森林づくり県民税活用した間伐実績見込み報告

みんなで支える森林づくり上伊那地域会議が1日に伊那市の伊那合同庁舎で開かれ、今年度の里山整備の実績見込みが報告されました。 上伊那地域振興局林務課によりますと、上伊那の里山の間伐面積は、今年度192haを見込んでいるということです。 森林税事業の第2期に定められている平成25年度からの5年間で、上伊那の間伐実績は合わせて1,421haとなる見込みです。 林務課では「県が計画した5年間の県全体の間伐目標面積1万5千haの約10分の1にあたる1,421haが実績見込みとなり、一定程度進んだ成果とみている。」としています。 堀田文雄上伊那地域振興局長は「森林づくり県民税は、これまでの5年間“間伐の財源”として活用されてきたが、来年度からの5年間は森林の利活用も含め事業を進めていきたい。」と話していました。

-

新宿の小中学校の伊那市の花を贈る

卒業式シーズンに合わせ、伊那市は友好都市、東京都新宿区の小中学校に市の特産の花「アルストロメリア」を送ります。 13日は、JA上伊那伊那支所でアルストロメリアのラッピングと箱詰めが行われ、市やJAの職員15人が作業にあたりました。 今回送るのは、新宿区の中学校10校の卒業生、およそ1000人分のアルストロメリアです。 職員らは手分けして選別やラッピング、リボンをつけるなどしていました。 新宿区との友好をより深めるとともに、アルストロメリアを知ってもらおうと、伊那市が今回初めて企画したものです。 伊那市総務課の泉澤正広さんは「新宿の卒業生のみなさんにもっと伊那市を身近に感じてもらいたい」と話していました。 アルストロメリアは、16日に一斉に行われる中学校の卒業式で配られる予定です。 伊那市では、来週卒業式が行われる新宿区の小学校や養護学校にも送ることにしています。

-

TPPの署名前にJAが影響や国の対策について説明会

アメリカを除く11か国が参加するTPPの署名式が日本時間の9日にチリで行われるのを前にJA長野中央会などは協定に関する説明会を、7日に伊那市内で開きました。 説明会は6日の長野会場に引き続きJA長野中央会が開きました。 7日の説明会には県内の生産者のほかJAや県、市町村の職員など約120人が参加しました。 説明会では農林水産省関東農政局の職員が環太平洋連携協定・TPPによる農業への影響や国の対策について説明しました。 国は関税削減などによる競争激化で国産品の価格が低下する事を想定し農林水産物の年間の生産減少額は約900億円から1,500億円となると試算しています。 JA長野中央会では、TPPにより農産物の輸入が増える事が想定される事から、引き続き万全な国内対策と説明を国に求めていくとしています。

-

森林の里親 都立高校と協定更新

森林(もり)の里親協定を締結している伊那谷森と人を結ぶ協議会と東京都立葛飾野高校は、協定の更新のための調印を、今日行いました。 調印式には、森と人を結ぶ協議会代表理事の稲邊 謙次郎さんと、東京都立葛飾野高校の高野 幸代校長が出席し、県や市関係者の立ち合いのもと、協定を締結しました。 森林(もり)の里親事業は県が仲介をして、企業や学校などと地域を結び付け森林づくりにつなげようというものです。 協議会と葛飾野高校は平成24年に協定を締結し、今回が2度目の更新となります。 協定に基づき、葛飾野高校は、毎年、1年生320人が伊那を訪れ、ますみヶ丘や鹿嶺高原などで、森林の整備作業を行っています。

-

天竜川の原風景目指し 河川敷で雑樹木搬出作業

伊那市西春近の地域住民は、地区内の天竜川河川敷の整備作業を25日に行いました。 この日は、およそ100人の住民が参加して、事前に伐採された河川敷内の樹木を、輪切りにして搬出する作業を行いました。 河川敷に生えていたのは、主にニセアカシアやヤナギで、中には直径1メートルほどになる木もありました。 西春近自治協議会では、天竜川の原風景を取り戻そうと、平成18年から整備作業を行っています。 荒れた河川敷は野生鳥獣の隠れる場所にもなっているということです。 自治協議会の三澤一志会長は「整備作業をこれからも続け、昔のように雑木のない河川敷を復活させていきたい」と話していました。

-

南ア食害対策協議会 10周年記念報告会

南アルプス食害対策協議会の発足10周年を記念した活動報告会が24日に伊那市役所で開かれました。 会場には、信州大学や中部森林管理局など、関係機関から60人が出席しました。 信州大学農学部の竹田謙一准教授がこれまでの活動と今後について話しました。 竹田准教授は、これまで調査してきたニホンジカの行動を踏まえ、今後どのように個体数調整を行っていくかを説明しました。 竹田准教授は「シカは周りに木々の少ない広場のような場所で行動することが多い。そういった場所での捕獲が効率的ではないかと思う」と話していました。 南アルプス食害対策協議会は、平成19年9月に野生動物からの高山植物の保護と復元を目的に発足しました。 平成20年度からは、ニホンジカの食害から守るための防護柵の設置を始めました。 南ア食害対策協議会副会長の久保芳文南信森林管理署長は「協議会の活動は日本で初めてといってもいい取り組み。成果も出ているので、活動が全国のモデルになるよう次の10年に向けて取り組みを続けていきたい」と話していました。

-

町全体で農業応援を 計画策定

箕輪町は、来年度から5年間の農業政策の指針となる箕輪町農業応援団計画を初めて策定しました。 計画では町全体で農業を支える取り組みの推進が盛り込まれています。 23日は箕輪町役場で定例記者懇談会が開かれ白鳥政徳町長が農業応援団計画について説明しました。 計画は来年度から2022年度までの5年間です。 農家や一般、企業など町全体で農業を支え、農地が農地として使われ続ける環境をつくる事を目的としています。 農家に対しては、生産や販売支援、農地の確保などの施策が記されています。 また、消費者に対しては地産地消の推進の他、企業には農作業支援のマッチングなど、町全体で農業を守る取り組みを行うとしています。 町では計画をホームページで公開しています。

-

森林整備 ドローン活用有効

森林整備に小型無人機ドローンを活用する実証試験を行ってきた伊那市は22日試験結果の報告会を開きました。 来年度から市有林などで実際の作業にとり入れていきたいとしています。 22日は伊那市や信州大学の関係者などが出席し報告会が開かれました。 ドローンによる実証試験は伊那市が信州大学の協力を得て、「森林整備計画の策定と間伐した木材の収穫の確認」、「松くい虫被害木の確認」の2つを行いました。 森林整備計画の策定などを行った加藤正人教授は、ドローンで撮影した画像から木の高さや太さが解析できたと話していました。 間伐前と間伐後の画像を比較する事で、伐採量の確認も誤差無く行えたとしています。 また、森林の奥に立ち入る事無く、林道の設置場所などの計画が立てられる事から作業員の安全にもつながるとしています。 松くい虫被害木の調査については、信州大学の学生が立ち上げた初のベンチャー企業が行いました。 人工衛星の画像と、ドローンで撮影した画像の解析を行い、被害木を色ワケして表示します。 試験を行った竹中悠輝さんは「被害木の場所や本数などさらなる精度の向上が必要だ」と話していました。 報告を受け伊那市は、森林整備について来年度からドローンを導入し、「長野県モデル」として発信していきたいとしています。

-

罠にセンサー 猟友会の負担軽減へ

伊那市は有害鳥獣を駆除するくくり罠に付けるセンサーの実証実験を始めました。 センサーが実用化されれば設置場所を見回りする必要がなくなり、猟友会員の負担軽減につながります。 22日は、センサーの試作機の設置作業が手良地区で行われました。 実証実験は、伊那市と、伊那猟友会手良支部、伊那市有線放送が行いました。 罠についたワイヤーが引っ張られ、センサーのジャックが抜けると通電して電波を発し、インターネット上で確認できるというシステムです。 センサーは低い電力で活用できる長距離無線機で、受信機は、美篶のライスセンターにあります。 無線が届く場所かどうかを確認しながらセンサーを設置していました。 またスマートフォンでセンサーが作動したかを確認していました。 伊那市では有害鳥獣対策として猟友会員を中心に罠による捕獲を行っていますが、設置者は毎日罠を見回る必要があり大きな負担となっています。 22日は7つのセンサーを設置しました。 伊那市では、通信状況や現場での使い勝手などについて調査研究を行い、来年度中には本格運用につなげたいとしています。

-

「もりもり上伊那 山の感謝祭」 林業功労者を表彰

森林の恵みを次世代に引き継ぐ「もりもり上伊那 山の感謝祭」が1日、伊那市のいなっせで開かれ、林業に功績のあった個人や団体が表彰されました。 林業関係功労者表彰には、4人と2団体が選ばれ、このうち伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、2人が表彰されました。 伊那市長谷溝口の高見勝人さんは、県森林組合連合会職員として地域林業の推進に寄与しました。 南箕輪村大泉の唐澤謹男さんは、鳥獣保護員として、狩猟者の指導や鳥獣保護の啓発活動に携わりました。 受賞者を代表して高見さんは「今後もそれぞれの立場から地域林業が発展するよう尽力していきたい。」と話していました。 上伊那地域振興局の堀田文雄局長は、「林業を次世代へ引き継ぐためには、森林を商業や観光と繋げて経済循環を大切にしていく必要がある。」と話していました。 「もりもり上伊那 山の感謝祭」は、豊かな森林を次の世代に引き継いでいこうと上伊那地域振興局などが毎年開いているもので、会場にはおよそ100人が訪れました。

-

上農生産環境科 卒業前に成果を弁当で

南箕輪村の上伊那農業高校生産環境科の3年生は、卒業を前に学習の成果として、自分たちがそだてた米が入った弁当を8日、たのしみました。 弁当には3年生が今年育てた米「風の村米だより」が使われています。 素材の味をしっかりと味わえるようにと雑穀ごはんになっています。 ダイコンやニンジン、ネギなども、生徒たちが栽培したものです。 生産環境科の3年生は、米の生産から流通について学んできました。 8日も、生徒の保護者で、辰野町で瀬戸ライスファームを営む瀬戸真由美さんから話を聞きました。 稲作を行う瀬戸ライスファームでは、個人を対象に、米や餅などの販売を行っています。 付加価値を付けた米や米粉を使った料理方法の提案など、独自の販売を行っています。 生徒たちは、瀬戸さんのほかにも、地域の農家の生産から流通まで、米について学習を深めてきました。 今回は、その後、流通した米が飲食店に届き提供されるところまで学ぼうと、伊那市内の飲食店に協力してもらい弁当にしてもらいました。 3年生は現在、卒業を前に自宅研修の時期に入っていて、今日が、最後の授業です。 担任の岩崎 史(ふみ)教諭は、「地域で活躍している素晴らしい方々の背中を見て、自分たちの未来に役立ててほしい」と話していました。 上農高校の卒業式は、3月3日(土)となっています。

-

長野米「風さやか」 シンガポールへ輸出

長野県が開発した米のオリジナル品種「風さやか」をシンガポールに輸出する発送式が2日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 JA上伊那などは米の消費拡大を図るため海外に出荷する取り組みを始めています。 2日は伊那市で生産された長野県オリジナルの品種「風さやか」約5.6トンが輸出米として発送されました。 この米を特別な技術で加工し栄養価を高め「金芽米」「金芽ロウカット玄米」というブランド名でシンガポールに輸出します。 シンガポールでは健康志向が高まっていて栄養価の高い米の消費が拡大しているということです。 今年は全県から合計12トンを出荷する計画でJA上伊那では継続して生産に力を入れていくということです。

-

農林水産大臣賞に(有)笠原農園のアルストロメリア

信州フラワーショーウィンターセレクションに出品された作品の品評会が2日開かれ最高賞の農林水産大臣賞に伊那市の有限会社末広農園のアルストロメリアが選ばれました。 末広農園のアルストロメリアは全体のバランスが整っていることや花が大きく発色が良いことなどから農林水産大臣賞に選ばれました。 信州フラワーショーウィンターセレクションには県内各地から約400点が集まりました。 会場にはアルストロメリアを中心にダリア、アネモネなどが並び訪れた人たちが花を楽しんでいました。

-

箕輪西小と西山会が森林づくり賞 知事賞を受賞

学校林活動や森林環境教育推進に功績のあった団体に贈られる「長野県ふるさとの森林づくり賞」の森林環境教育推進の部で、箕輪西小みどりの少年団と上古田西山会の活動が知事賞に選ばれました。 22日は箕輪西小の児童や西山会のメンバーが箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長から賞状を受け取りました。 箕輪西小みどりの少年団は昭和57年に発足し、これまで、学校林や上古田区有林の下草刈りや植林作業などを行ってきました。 西山会は、上古田区民でつくる森林整備団体が、子ども達の取り組みを支援しようと平成22年に発足させました。 役場を訪れた箕輪西小5年の丸山晃治くんは「二酸化炭素を吸収してくれる森林を大切にしたいと思った」と話し、4年の大和悠人(おおわはると)くんは「木の大切さがよくわかった」と話していました。 西山会の唐澤政成会長は「地元の山や森のありがたさを知って、整備することの大切さを学んでほしい」と話していました。 なお、今年度の森林づくり賞では、長年に渡り地域の森林づくりの担い手育成に取り組んだとして、KOA株式会社が全体の最高賞となる「ふるさとの森林づくり大賞」に、炭焼き技術の普及活動を長年行ったとして伊那市の伊東修さんが森林づくり推進の部の「知事賞」に選ばれています。

-

アグリフォーラム 若手農業者らが取り組みを発表

上伊那の若手農業者や高校生が集い、農業の取り組みや意見を発表する「2018アグリフォーラム」が23日、伊那市のJA上伊那伊那支所で開かれました。 フォーラムでは、上伊那地域の農業者4人と上伊那農業高校の生徒が発表しました。 箕輪町で酪農を営む荻原大樹さんは、乳牛が自由に動き回れる牛舎で飼育しているため、細かい観察が難しいことから、牛の歩数で発情期を検知するシステムを導入したということです。 牛の足に機器を取り付け、発情期に歩数が増加する行動習性をもとに、時期を知らせるメールが届くというものです。 このシステムを導入したことにより、妊娠頭数が増加し、乳量も増えたということです。 荻原さんは「発情を知らせるメールが来ても発情していないこともあった。今後はしっかりと見極め計画的に数を増やしていきたい。」と話していました。 フォーラムは、上伊那の農業者などでつくる実行委員会が毎年開いているもので、会場にはおよそ70人が訪れました。

-

JA上伊那果樹部会北部支部 共同剪定作業

果樹農家でつくるJA上伊那果樹部会北部支部は、りんごと梨の共同剪定作業を、22日に行いました。 作業は、高齢化などにより剪定が困難な農家の手助けをしようと、毎年この時期に行っているものです。 若手会員の剪定技術向上の機会も兼ねていて、手ほどきを受けながら進めていました。

-

ICT活用で儲かる農業に挑戦

「ICT情報通信技術を活用した儲かる農業への挑戦」をテーマにしたJA上伊那農業振興大会が19日伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 大会ではヤンマーアグリジャパン株式会社の担当者がドローンと無人ヘリコプターを使った農業技術を紹介しました。 リモートセンシングと呼ばれるこの技術はドローンに搭載した特殊カメラで圃場を撮影し作物の生育状態を「見える化」するものです。 映像により作物の栄養状態や必要な肥料の量がわかりこれをもとに無人ヘリコプターで自動的に量を調整しながら肥料を散布するものです。 大会はICT情報通信技術を使うことにより儲かる農業経営を目指そうとJA上伊那が開いたものです。 会場には農業関係者約160人が集まり最先端の農業技術を学んでいました。

-

上伊那で世界に目を向けた農業を

伊那市長谷で海外向けに米を栽培し輸出している出口友洋さんが南箕輪村の上伊那農業高校を訪れ、世界に目を向けた農業について話をしました。 19日は、生産環境科の1年生41人が出口さんの話をききました。 講師を務めた出口さんは2006年から、国産米を海外で販売しています。 去年は、初めて伊那市長谷の休耕田でカミアカリと呼ばれる特殊な米の栽培を行いハワイに輸出しました。 今回の講座は、出口さんに関する記事を見た生徒の要望で実現しました。 出口さんは、「日本の農産物は海外で暮らす日本人や日本食レストランなどでニーズがあります。 無農薬で安全安心なものを作り、中山間地の強みである風景を活かす事で、この地域の農業はさなる可能性があります」と話していました。 来年度、上伊那農業高校では、出口さんの圃場での栽培体験など更なる連携を検討していきたいとしています。 講座では伊那ケーブルテレビが去年出口さんの活動を取材し、まとめたプロモーションビデオも紹介されました。

-

信大農学部のりんごジュース 販売開始

南箕輪村の信州大学農学部の学生が実習で栽培したりんごを使ったジュースが完成し、16日から販売が始まりました。 りんごジュースは、植物生産科学コースの学生が実習の一環で栽培した晩生種のりんご「ふじ」を使って毎年作られています。 5月から摘花などの手入れを始め、11月に例年並みの1.8トンを収穫しました。 これまでは1リットル入りの大瓶のみの販売でしたが、手軽に味わってもらえるようにと、今年から250ミリリットル入りの小瓶を作りました。 ラベルは、2年生の茂木環(もてぎ たまき)さんが子どもでも手にとりやすいようにとデザインしました。 茂木さんは「是非多くの人に手に取ってもらい、味わってもらいたい」と話していました。 りんごジュースは、1リットル入りが450円、250ミリリットル入りが200円で信大農学部の生産品販売所で購入することができます。(それぞれ税込価格)

-

農業分野でも再生可能エネルギー導入

伊那市西春近のハウスでトマトを栽培している城倉禾一(かいち)さんは、市内で初めて農業用のペレットボイラーを導入し運用を始めています。 ハウスを暖めているこのボイラーは、地元の間伐材を使ったペレットで動いています。 トマト農家の城倉さんは、これまで使っていた重油のボイラーをやめ、今年度からペレットボイラーを導入しました。 室温が10度を下回ると自動で運転を開始し、一定の温度を保つ仕組みで、これまでに比べ火力が強いということです。 月に2回、燃料を補充していて、経費は重油に比べて若干高いものの、3年間は市から補助が出る事になっています。 城倉さんは「今年は気温がかなり低い日が多く心配していたが火力が強く安心した。環境のことを考えたエネルギーでトマトを作れるのは強みでもある」と話していました。 伊那市は今年度、二酸化炭素排出抑制計画を策定していて、ペレットストーブやボイラーの導入に対して補助を行っています。 城倉さんは、導入経費の3分の2にあたるおよそ260万円の補助を受けました。 伊那市の柴公人農政課長は「これから技術が進みコストも下がってくる。ペレットボイラーでも十分に賄えるようになっていくと思う」と話していました。 現在、補助を活用してボイラーを導入したのは城倉さんのみで、市内ではほかに、いちご農家が導入について検討しているということです。

-

伊那木材センターで地元産木材の初市

地元産木材の初市が12日、伊那市東春近の長野県森林組合連合会伊那木材センターで開かれました。 会場にはおよそ5,000本のからまつやひのきが並び競りにかけられました。 地元の工務店や製材店のほか遠くは中京方面から30ほどの業者が集まり目当ての木材に値段をつけていました。 伊那木材センターの木材市は昭和35年頃から始まり今回が1,000回の節目となります。 木材は主に建築材として使われフシがなく真っ直ぐに伸びたものが人気があるということです。 初市の落札率は100%で1立方メートル当たりの平均落札額は1万4,500円だったいうことです。

-

市役所会議室 地元産材活用しリニューアル

伊那市役所庁舎の5階会議室が、地元産の木材をふんだんに活用した内装にリニューアルされました。 5階会議室は、壁にカラマツを、柱にはアカマツを使っています。 低炭素社会実現に向けて実行するまち・ソーシャルフォレストリー都市推進のシンボルとして、東側の壁面に装飾が施されました。 スギやカエデ、ヤマザクラなど8種類の木の無垢の色を使って南アルプスの山並みを表現しています。事業費は1,200万円です。 照明はLEDに改修され、カーペットとなっています。 伊那市では、「会議などで多くの市民が使用するこの会議室を木質化することで、伊那産の木材の良さをPRしたい。低炭素社会実現に向けた取り組みを推進したい」としています。

-

元旦に伊那みはらしいちご園でいちご狩り

1日の午前0時からは伊那みはらしいちご園でいちご狩りの営業が始まりました。 羽広いちご生産組合が行っている日本一早いいちご狩りとして20年間続いてきましたが、1日午前0時からの開園は今年が最後となります。 羽広いちご生産組合によりますと1日からきのう4日までに約1,100人がいちご狩りに訪れたということです。

252/(水)