-

南箕輪村水田農業推進協議会

南箕輪村水田農業推進協議会は31日夜、村役場で開き、07年度事業と収支予算、06年度事業報告と収支決算などを承認した。

07年度の産地づくり対策事業は、担い手(南箕輪村まっくんファーム、大規模認定農業者)を対象とした事業が増えた。土地利用型作物助成(麦・大豆・ソバへの基本助成)、低コスト農業育成、担い手水田農業経営拡大支援、環境保全対策(土作り支援、レンゲ・コスモス・ヒマワリの景観形成作物作付け、直播栽培助成)など。

産地づくり交付金の予算合計は2827万8千円。新需給調整システム定着交付金助成事業の予算合計は55万円。地域とも補償の予算合計は2005万9757円。

07年度役員は会長に唐木一直村長、副会長に原英雄JA理事、監事に唐沢重幸経済部長会長を選任。監事は2人。残り1人は営農組合長会長が就任する。 -

中央アルプス駒ケ岳開山式、豪雨乗り越え今季に期待

中央アルプス駒ケ岳の開山式は1日、山々を一望する新田区の村文化会館で開いた。村観光協会の主催。7月豪雨災害の打撃から立ち直り、多くの人に観光や登山を快適に楽しんでもらいたいと70人近くの関係者が神事で祈願した。

例年の開山式はキャンプ場がある宮田高原も含めて行っているが、今年は7月豪雨災害の影響で閉鎖中のため駒ケ岳のみに。

自然の猛威を色濃く残す中での式となったが、山岳観光の復活を期して、地元の「梅が里宮田太鼓」の演奏で力強く景気付けした。

駒ケ岳も昨年は7月豪雨で最盛期に打撃。ロープウェーが休止するなどして客足が伸びず、宮田側の利用者は5万4819人と前年より1万8千人近くも減った。

今季は巻き返しの1年となり、同観光協会は7万人台の回復を見込む。

現在の駒ケ岳は残雪が例年よりも多く、冬山の装備が必要。影響も懸念されるが、7月5日からは今年も上下伊那の中学校20校、2880人の生徒たちが集団登山するなど、多くの人たちが夏山を満喫する。 -

かかし隊が親子で田植え

宮田村公民館の親子体験講座「われら、かかし隊」は26日、田植えに挑戦。泥にまみれ、手で稲を植えた。発隊2年目の今年も先日植えた野菜栽培とあわせ、稲作も体験していく。

慣れない泥の感触だが、すぐにチビッコたちは順応。尻ごむ親を前に、次々と苗を植える姿もみられた。

「大きく育つといいね」と額に汗して笑顔満面。今後も外での体験活動が続く。 -

宮田村営農組合総代会

宮田村営農組合(原田博安組合長)は30日夜、通常総代会をJA宮田支所で開いた。本年度も担い手育成と法人化に向けた検討を進める。

課題のひとつで各地区で違う作業受託料金の統一化も検討を推進。複式簿記会計の整備にも取り組む。

大型特殊免許取得に補助を出すなど、機械オペレーターの育成も継続。無人ヘリの防除中止に伴い、指導による病害虫防除にも力を注ぐ。

定款を一部変更し、出資方式を採用。村農業農村支援センターが導入予定の地図情報システムとあわせ、作業を受託する組織基盤を強化する。 -

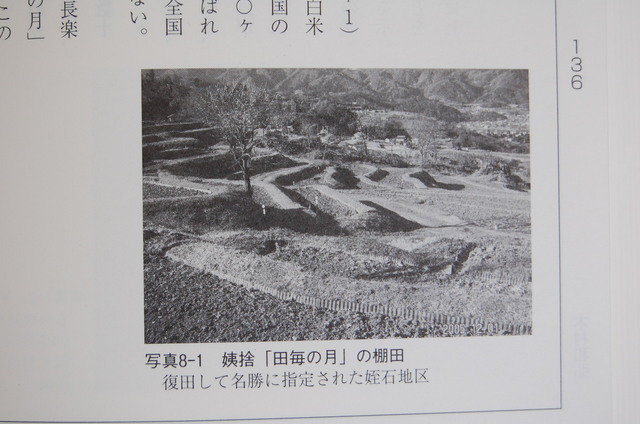

中山間地域活性化のヒント示す

「農林業がつくる地域環境と保全技術」

棚田などに代表される、中山間地域の里地、里山への人々の関心が、かつてないほど高まっている。

その中山間地域について「景観や環境がどのように形成されてきたのか」「災害を防止したりする社会連帯性は何によって生み出されてきたのか」「そこにはいかなる技術が存在しているのか」などの視点から総合的に調査研究した結果をまとめた書「農林業がつくる地域環境と保全技術」がこのほど発刊され、話題になっている。

信州大学の教授らでつくる「信州大学田園環境工学研究会」の個性あふれるメンバー14人が執筆。

「中山間地域の把握の方法」に疑問を抱き、「農家、林家という一面的なとらえ方をする従来の研究姿勢」への批判から発足した同研究会は、学問的にこれまでの枠を超えた新たな「田園環境工学」の構築を目指し、中山間地域の▽自然環境や景観の形成に果たす農林畜産業の役割▽集落竏樗_地竏苧「山竏註X林という地域環境の中で、生産や生活のために蓄積されてきた諸技術▽地域環境の創造のための技術の相互関連性と総合化竏窒ネどを調査研究してきた。

研究会の「世話役」で同書執筆者代表の木村和弘教授(信大農学部農村計画学)は「中山間地への関心が高まっていると言っても、里地の棚田に関心をもつ人は棚田だけ、里山に関心をもつ人は里山だけにしか関心をもたない状況。里地と里山の結びつきは薄く、そこで形成された諸技術の関連性を見出すこともなかなか行われてこなかった」として、これらの課題に真正面から取り組んだ同書が中山間地域の活性化に役立つことを願っている。

発行・ほおずき書籍。定価2千円(税別)。 -

駒ケ根市営農センター総会

駒ケ根市営農センター(会長・中原正純市長)は28日、第18回総会を同市のアイ・パルいなんで開いた。委員など約70人が出席し、06年度事業・決算報告、07年度事業計画・予算案を可決した。07年度の重点施策は、担い手の育成▽組織強化▽市農業公園構想に向けた体制づくり▽地産地消の推進竏窒ネど。中原会長はあいさつで「農業を取り巻く課題が山積している中、昨年度は市内で10の集落営農組織が設立できた。集落営農の果たす役割は極めて重要。新たな農業のあり方の実現に向けてさらに努力が必要だ」と呼び掛けた。

同市地域水田農業推進協議会(会長・中原正純市長)の第4回総会も併せて開かれ、07年度事業計画など8議案を承認、可決した。 -

宮田養魚場閉鎖も後処理は依然宙に

天竜川漁業協同組合が管理運営する宮田村新田区の宮田養魚場が31日、半世紀近くに及ぶ歴史に幕を閉じる。

かつて学校の教科書にも掲載されたことがあるというマスの養殖、採卵事業。長年はぐくんだ地域の水産技術が消滅してしまうと、関係者の惜しむ声も強い。

一方で、同じく閉鎖する飯島町の飯島養魚場とあわせ、相当数の魚が残っているなど、後処理は宙に浮いたままだ。当面漁協役員が交替で出向き管理する方針だが、安全面など憂慮する声もある。

閉鎖決定から3カ月近く経過しており、対応の鈍さも否定できない状況だ。

宮田養魚場では閉鎖を受けて、組合員に配当する魚の出荷に追われたが、閉鎖後も相当数が残る見込みだ(29日撮影) -

宮田養魚場、従業員解雇で技術も終焉?

宮田養魚場の閉鎖後について話し合うため、天竜川漁業協同組合の上條純敬組合長が宮田村役場に清水靖夫村長を訪ねたのは先週の24日。村から一部借りている養魚場の土地は契約通りに更地にして返却する申し入れをした一方で、「養魚場を残してほしいという地元の声もある」として、漁協が所有する土地部分を村に買い取ってもらえるか打診。村に最終決断を委ねた格好だが、5月末で養魚場の従業員は全員解雇。行く末が見えない中で、施設と魚だけが当面残る。

複数の村幹部は「養魚場周辺は観光活性に力を入れている部分ではあるが、そんなに簡単に答えを出せる話ではない」と話す。

「養魚場存続」の声が一部にあがる背景には、観光面と独自に培った高いレベルの養殖、採卵技術が主に挙げられる。

ある漁協理事は「技術を絶やすことは残念。ただ、ここ数年は漁協にとって養魚場がお荷物だったことも事実」と指摘する。

最盛期には年間6千万粒の卵を出荷し、関係者によると全国シェアの2割を占めるほどに。しかし、近年は3千万粒にまで半減し、養殖事業全体でも赤字が続いている。

関係者の間には“お荷物”への反論もある。「事業収入をあげられなかったのは、需要の減少だけでなく、経営を放置していた漁協幹部にも問題があるのでは」といった声だ。

事業を何らかの形で引き継ぎたいと、個人を含め民間から漁協に何軒か問い合わせがあったのも事実。しかし、何ら具体的にはなっていない。

宮田、飯島両養魚場に最後まで残った従業員は30、40代の4人だが、いずれも解雇が決まっている。今後の生活が見通せないなかで、魚と仕事を途中で放棄することはできないと、閉鎖を見届けるまでは職探しもままならない状態だ。

大切に育ててきた魚も釣り大会や組合員への配布で3千匹以上は処分したが、池には相当数が残る。

また、養魚場は近くの河川から引水しており、管理面を怠ると、下流の井水などに影響が出るおそれもある。今までは従業員が対応していたが、今後は24時間体制で漁協役員の背中にのしかかる。

上條組合長は「残った魚は売ることも考える。土地については村の回答待ち」と話す。

31日で閉鎖となる宮田養魚場 -

小梅の出荷始まる

中川村田島のJA上伊那中川梅選果場で小梅の選果、出荷作業が始まり、30日は同村の4軒が約300キロ余を持ち込んだ。

梅は小梅の代表品種「竜峡小梅」。梅は選別機でLから6Lに分けられ、10キロずつ箱詰めされ、名古屋市に向けて出荷された。

小梅の出荷ピークは5、6日、12、13日ころ。25日までに伊南地区の農家が約70トンを出荷する。L、2L級は漬物用として加工工場に、3L以上が青果として、店頭に並ぶ。

隣接のたじまファームでも取りたてを販売している。

JA上伊那南部ブロック長の宮崎育生さんは「今年はなりにばらつきがあり、雹害もあり、量が少ない」と話していた。 -

花ろまん(16)クレマチス

)

さわやかな初夏の風になびく、クレマチス。色とりどりに咲いて、フェンスや庭の垣根を彩るつる性の植物。一重、八重と大輪の花もあれば、小さな鈴のような可れんな花も、あるいは花嫁の純白のベールのように咲く、キンポウゲ科クレマチス属は驚くほど多彩。新緑から若葉、青葉に移ろうこの季節、クレマチスは最も元気である。今回は全国的にも珍しいクレマチス専業農家の渋谷宗一さん(飯島町田切)と、ベル形クレマチスでこだわりに庭づくりをする中城澄子さん(駒ケ根市北割)のほか、クレマチスの咲く庭の景色を集めた(大口国江)

##(中見出し)

切り花用に品種改良、渋谷宗一さん

「花の大きさや形、色、咲き方など、形状全てが違い、驚くほど多彩。壷形クレマチスは小さく、よく見ようと人を呼び寄せる力もある」

カーネーション農家から「年間通して出荷できるものを」と試行錯誤し、クレマチスに転向したのは20年前。「カーネーションは1度収穫してしまえば、それで終りだが、クレマチスは種をまいて、切れるようになるまで2年以上掛かるが、以後毎年切れる。上手に株の管理すれば、本数も2年目よりも3年目と増えていく。植物を育てる楽しみもある」と魅力を。

現在、千坪余のほ場で、壷形(ベル形)を中心に、スプレータイプ、八重、木立性など20種類以上を出荷し、80種類を育種している。

クレマチスは自然交配や人工交配で新品種を作出する。切り花用には、頂に花がつく性質の種類を選別する。木立性だけでなく、つる性でも茎が40センチ確保できれば切れるとか。

朝日を受け、種の毛が銀色に光るほ場で「この種類は花で出荷せず、種になってから出荷する。花で売るよりも有利に販売できる。銅葉の種類は葉を、リキュウソウに似たツルはツルでも売る」と楽しそうに話す。

##(中見出し)

「かわいくて、かわいくて:」と中城さん

駒ケ根市北割1区の中城澄子さんは、自宅の約300平方メートルの庭で、ベル形を中心に、30種類約百本のクレマチスを育てている。

ベル形のピンクや紫、珍しい縁取りのある紫、シックな黒、白などのほか、原種系のハンショウヅルも白花、羽のある高野サンショウヅルなど4種類、窓辺には花嫁のベールのような純白のモンタナも咲き乱れる。

ベル形クレマチスは比較的新しい花で、園芸店では苗が手に入りにくいことから、展覧会やインターネットで取り寄せて、種類を増やした。「花がかわいくて、かわいくて、夢中でいろいろ集めた。自然交配で変わった花が咲くのも魅力」と話す。

◆ミニ辞典

クレマチスのクレマ、ギリシャ語で「つる」の意味。別名風車、和名鉄線、原産地は世界各地。日本に自生する原種はカザグルマとハンショウヅル。花の付き方は前年伸びた枝につく「旧枝咲き」、春から伸びた枝に咲く

「新枝咲き」、旧枝、新枝の両方に咲く「新旧両枝咲き」がある。また、モンタナのように春一季咲き、上手に管理すれば、春から秋まで咲く、四季咲きがある。品種や系統により、開花期、花のつき方、せん定方法も異なる。庭植え、あんどん仕立ての鉢植えなど、育てる場所に適した品種選びが栽培のポイントとか。 -

宮田小給食委員会が地元農家と交流、給食用野菜の種まきを体験

宮田村の宮田小学校給食委員会は29日、給食に使われる農作物の栽培に直接ふれたいと、駒ケ原で農業を営む宮嶋正明さんを訪ねた。ホウレンソウと小松菜の種まきを体験させてもらい、安全安心な給食に尽力する地元農家の苦労を実感。感謝の想いも一層強くした。

同委員会は昨年度も農家見学を行ったが、今年度は「実際に体験したい」と計画。

宮田小、中学校の給食に農産物を納入する「宮田学校給食を育てる会」の会員である宮嶋さんが快く受け入れた。

ハウスの中で、手播きと機械播きを体験。風で吹き飛ばされそうな小さな種が、大きく実ることも祈りながら汗を流した。

宮嶋さんは、安全安心な農産物にするため、農薬を必要最小限にしているとも説明。

虫が入らないためにハウスをネットで囲んでいると紹介すると、子どもたちは熱心に耳を傾けていた。

体験の様子をビデオで撮影していた委員長の樋口慎吾君は「苦労を少しでも知ることができた。これからも感謝して給食を食べたい」と話した。

このビデオは6月18日から始まる学校の給食週間中に、全校放送で流す予定だ。 -

入笠牧場で乳牛の放牧が始まる

JA上伊那が管理する伊那市高遠町の入笠牧場(面積305ヘクタール)で29日、乳牛の放牧が始まった。諏訪、上伊那、飯田の酪農家40戸が飼育する180頭が10月上旬まで、標高1655メートルの牧場で過ごす。

酪農家は年々減っているが、昨年7月の豪雨災害の影響で宮田高原の林道が使えず、放牧ができないため、入笠牧場に加わり、放牧数はほぼ前年並みを確保した。

牛は生後6カ月縲・歳で、放牧によって足腰を鍛え、健康な体を作り、自然受精する目的。

初日は80頭を受け入れた。1頭ずつ体重測定や駆虫の予防接種をし、南アルプスの北端に位置する広々とした牧場に放した。牛は草をはむなど伸び伸びとしていた。

31日にも放牧がある。

牧場は4、5年前から、鹿の増殖で牧草の食害が目立っている。03、04年度に約30ヘクタールの草地を造成し、牧草を確保したが、鹿の侵入対策はなく、苦慮している。 -

南箕輪村営農センター総会

南箕輪村営農センター(唐澤俊次会長)は24日夜、通常総会を村役場で開き、07年度事業計画案、予算案などを承認した。

本年度事業計画は、農地の保全と農業を維持・発展させるため、地区営農組合、まっくんファーム、農業関係組織・団体と連携を強め多くの課題を総合的に検討し対応していく。主な取り組みは、農業関係各組織の機能充実、遊休荒廃地の解消対策と農用地利用集積・管理推進、豊かで特色ある産地づくりの検討、先進地視察・研修会・講習会の開催・参加など。収支予算は、収入支出合計各273万円。

任期満了に伴う役員の選任は、会長に唐沢俊次さん、副会長に原英雄さん、監事に吉沢和倫さん、小林健一さんを再任した。

唐沢会長は、「まっくんファームにとって初年度の土台作りの大事な年。営農センターとしてもしっかり後押ししたい。各組織と一致協力して村の振興のため努力したい」とあいさつした。 -

飯沼の棚田で田植え

中川村大草飯沼地区の棚田で26日、酒米、ミヤマニシキの田植えがあった。

飯沼地区農業活性化研究会(入田護会長)の会員や役場職員ら25人が参加、田植え機で植えたり、1部、役場職員がかすりのもんぺ、あねさん被りの早乙女姿で繰り出し、50アールに中苗を植えつけた。

この日は穏やかに晴上がり、田植え日和。参加者は筋に沿って、並び、2、3本ずつ植え付けた。

植え付けた酒米は、実りの秋には会員が収穫し、村内の米沢酒造に玄米で持ち込み、特別純米酒「おたまじゃくし」になる予定。

関係者は「苗の出来は上々。天気がいいので、根の活着もいいのでは」と話していた。 -

JA上伊那事業体制再構築へ

上伊那農業協同組合(JA上伊那)の07年度総代会が25日、伊那市狐島の本所であり、代理、書面を含む433人の総代が出席する中、支所の再配置計画などを含む12議案を承認。これに伴ないJA上伊那は、08年縲・0年にかけて現在の37支所体制を24支所体制に再編する。地区の総合的な統括を行う12の総合支所を中心に、より地域に密着したサービスの提供を目指すが、金融事業を中心とする小規模支所、出張所が設置されている12地区では支所がなくなるため、ATMや定期巡回での対応となる。また、ATMの設置されない伊那市高遠三義地区では、支所そのものが完全廃止となる。

現在は基幹支所と呼ばれる地域の統括を行う5つの支所のほか、小・中規模支所と出張所が33地区に設置されており、共済、営農などといった一部の業務は基幹支所からの縦割り業務となっている。今回の再編では従来の中規模支所の一部を総合支所として12地区に設置。基幹支所の統括機能の一部を委譲し、総合支所を中心として各地区業務運営に当たる(これに伴ない、基幹支所も総合支所となる)。また、そのほかにも中規模支所を7地区に、小規模支所を5カ所に設置。総合支所との連携を図りながら業務を運営する。

一方、これまで金融事業を中心とする業務に当たってきた小規模支所や出張所合計13カ所に関しては、JAグループの金融店舗存地基準(4人)を下回っており、配置を見直すこととなった。結果、伊那地区の新山、辰野地区の川島、羽北、朝日、竜東、箕輪地区の大出、三日町、木下、駒ヶ根地区のはなみずき、福岡、東部地区の高遠、三義、伊那里の支所や出張所がなくなるが、こうした地域に対しては、ATMの設置、巡回送迎バスの運行、金融渉外担当者による定期巡回訪問などを行うことで、サービス低下につながらないように努めていく。 -

まっくんファーム有機栽培研究会が有機肥料米栽培を開始

南箕輪村の集落営農組織「まっくんファーム」の有機米(仮称)専門部会(原英雄部会長)は本年度、有機肥料を使用した稲作栽培の拡大を図る。肥料には人由来の微生物を使用した混合飼料で育てた鶏の糞を使用。登熟がよく、くず米の少ない高品質・良食味となることなどが確認されており、ほかの米との差別化を図りながら環境に配慮した安心・安全でおいしい米づくりを行い、販路拡大を目指す。

村内では、南箕輪村出身で元東京農業大学教授・大田保夫さんのアドバイスを受けながら一部農家がこの肥料を使った栽培を開始。それとともに信州大学農学部の協力を得ながら栽培試験や食味検討会も重ねてきたが、稲の根を健全にし、穂がきれいに実る効果などのほか、食味としても魚沼産コシヒカリに匹敵する結果となった。

そこで同部会では、本年度からこの有機肥料を使った米栽培を本格的に開始。本年度は16人が約7・7ヘクタールで栽培、566俵を出荷予定数量としているが、今後は千表を目標に面積拡大を図っていきたいとしている。

また、減農薬にも取り組み、南箕輪村だけのブランド米作りを目指す。 -

巨大なマダイが入荷

宮田村町三区のスーパーこいちに22日朝、体長90センチ、重さ10キロにも及ぶ巨大なマダイが入荷した。

新潟県能生(のう)沖から直送されたもので、長年魚をさばくベテラン店員も「これだけ大きいタイは初めてみた」とビックリ。

同店で販売する通常のマダイは1・5キロほど。その7倍近くにも及ぶ巨大な魚体は壮観で、店頭に並ぶと「立派だねぇ」と足を止めて見入る買い物客の姿もみられた。

午前中のうちに地元の料理店が購入したが、「これだけ大きいと何だかめでたい気分がしますね」と同店の前林裕一専務は話した。 -

信大で里山、動物、人間の関係について考えるシンポジウム「人と、森と、動物と竏註l里への出現と森林整備竏秩v開催

里山、動物、人間の関係について考える第1回田園環境工学研究会シンポジウム「人と、森と、動物と竏註l里への出現と森林整備竏秩vが19日、南箕輪村の信州大学農学部であった。同学部教授陣による基調講演やパネルディスカッションがあり、人間の活動が里山に与えてきた影響と今後の課題、あり方について考えた=写真。信州大学田園環境工学研究会、山岳科総合研究所主催。

同シンポジウムは人間活動と里山の関係を見つめながら中山間地の抱えるさまざまな問題の解決方法を模索することを目的として開催したもの。学生や一般など約50人が集まった。

パネルディスカッションで泉山茂之助教授は「昔は里山に動物の入り込む隙がなく、人と動物の住み分けができていたが、戦後、里山に人の手が入らなくなったために動物の入り込む隙でき、人間のすぐそばまで動物が出没するようになった」と指摘。また、これまで動物がすみかとしていた奥山の深刻なエサ不足も動物の出没を促す要因となっていることを示した。

また、中村寛志教授は人の手によって里山整備が成されていた結果、昆虫の生物多様性が保たれてきた経過を示す一方「昔は農業を基盤とした生活があったため、今の希少種が栄えていた。しかし、生活そのものが変化する中、そういう環境を維持していくのは無理。どうすれば保護できるかを考えていかなければならない」と指摘。木村和弘教授は中山間地における過疎化、農業者の高齢化がこうした状況に拍車をかけている現状から「山とまったく関係のない若い人たちを巻き込んでいくような取り組みも必要では」と提言した。

一方で会場からは「人間の活動の結果として里山が維持されてきたという話だが、今は人がいないため集落が維持できない状況。大学ではもっと農業生産で生きていくための方法を教えてほしい」などといった地域の現状を切実に訴える声もあった。 -

伊那米試験地で水稲布マルチ直は栽培の栽培試験

JA上伊那や関係行政で組織する伊那米総合試験地運営協議会(会長・白鳥健一JA上伊那米穀課長)は21日、伊那市美篶の試験田約4・5で水稲布マルチ直播(は)栽培の栽培実験を開始した。この日は約30人が参加。幅110センチの布マルチを乾いたほ場に敷き詰めた=写真。

環境に優しい農業の実現を目指す同協議会では、本年度初めて除草効果の高い布マルチの試験栽培に着手。発芽率、生育状態、収量などを検証しながら、この手法を上伊那地域で普及するための可能性を模索する。

布マルチは不織布の間に種もみを挟んだもの。この布を田んぼに敷き、水を入れると、日射により温度が上昇した布の間にある種もみは発芽。地中に根をはるが、地中から発芽した水生雑草はマルチを突き抜けることができないため枯れてしまう。また、布マルチも水を入れてから70日から80日ほどで分解されてなくなる。

布に種もみを仕込む費用は苗代よりもじゃっかん安め。農薬はまったく必要ないため、その分のコストも節約できる。収量は苗で植えた場合よりは15縲・0パーセントほど落ちる。

上伊那地区では数軒の農家が先進的にマルチ栽培に取り組んでいるが、全県でも布マルチ栽培に取り組んでいる農家は少ないという。 -

布マルチ研究会

環境問題に取り組んでいる「地球の会」(寺平秀行代表)は21日、無農薬で環境に優しく、省力、低コストの布マルチを使った米づくりを広く知ってもらおうと、会員で駒ケ根市東伊那の天然素材家具製造業牧野郁生さん方の水田で布マルチの研究会を開いた。JAや市の職員など約10人が参加し、布マルチを敷き詰めた水田を見ながら画期的な農法について詳しく学んだ=写真。昨年初めて布マルチ農法に挑戦したという牧野さんは「予想以上の収量があったし、味も有名産地のブランド米よりも良かった。経験がなくても米づくりができることが分かって自信になった」と話した。その上で昨年苦労した反省を生かし、今年は水温を上げる工夫を加えたことなどを説明。白色のマルチに炭をまいて表面を黒くし、太陽熱の吸収効果を上げているほか、水の流入口にため池を作るなどして品質のさらなる向上を目指している。

布マルチは本来廃棄物となるくず綿で作った不職布シート。幅約1メートルのシート2枚を重ねた中に4列に並べた種もみを挟みこんであり、田に敷くことでもみが発芽して成長する。育苗、田植えの手間と費用が省ける上、約50日で分解されて有機肥料にもなるほか、雑草も生えにくいなどの利点がある。 -

竜東地域3直売所の野菜ソムリエ、塩沢徳江さん、宮下秀男さん、滝沢美佐枝さん

農産物を販売する「レジ係」から地元農産物や地域情報を発信する「提案者」に転身-。竜東地域の3つの農産物直売所(かっぱふれあいセンター・火山直売所・やまんた直売所)にそれぞれ野菜ソムリエ(ベジタブル&フルーツマイスター)がお目見えした。

野菜ソムリエは、野菜や果物に関する知識を深め、その魅力を様々な形で分かりやすく伝えるとともに、生活の中で、野菜や果物をもっとおいしく、もっと楽しんでもらい、豊かな食生活を提案するスペシャリスト。

中沢・東伊那両営農組合は竜東地域の3つの農産物直売所を地元生産者と消費者、都市住民とを結ぶ拠点施設として位置付け、さらに発展、交流を図るために、竜東地域連携活動の一環として野菜ソムリエ設置を推進した。

かっぱふれあいセンターの塩沢徳江さん、火山農産物直売所の宮下秀男さん、やまんた直売所の滝沢美佐枝さんの3人が3日間の講習を受け、試験に合格し、日本ベジタル&フルーツマイスター協会のジュニアマイスターの資格を取得した。

塩沢さんは「家では料理したり、家庭菜園も作っているので、野菜は身近な食材だが、お客様の方がよく知っていて、教わることの方が多い。これからは一生懸命勉強したい」。宮下さんは「生産者が思いを込めて栽培した野菜。おいしい食べ方を伝えたい」。滝沢さんは「まだまだ、勉強中。お客様に教わりながら、知識を深めたい」とそれぞれ、地元農産物や地域情報を発信する「提案者」として意識を高めている。

市産業振興部農林課の黒河内さんは「今後、さらに野菜ソムリエを増やすことで、販売員の資質向上を図り、直売所相互の情報交換、合同イベントなどの連携事業を進め、『ソムリエのいる直売所』として集客効果が期待できれば」と話している。

◆かっぱふれあい直売所=営業時間、期間・午前7時縲・1時、午後4時30分縲・時30分、11月末まで。花や野菜、山菜が豊富。藤ツル手芸も人気(有線80・8800)

◆火山農産物直売所=営業時間、期間・午前7時縲恁゚後6時、12月20日頃まで。春は山菜、秋はキノコ、桃、梨、リンゴ、ブドウと果物が豊富(TEL81・6560)

◆やまんた直売所=営業時間・午前8時30分縲恁゚後5時、通年。ミュージアムショップと繋がり、農産物や絹製品、繭クラフト、古布クラフトもある(TEL82・8590)

大きく -

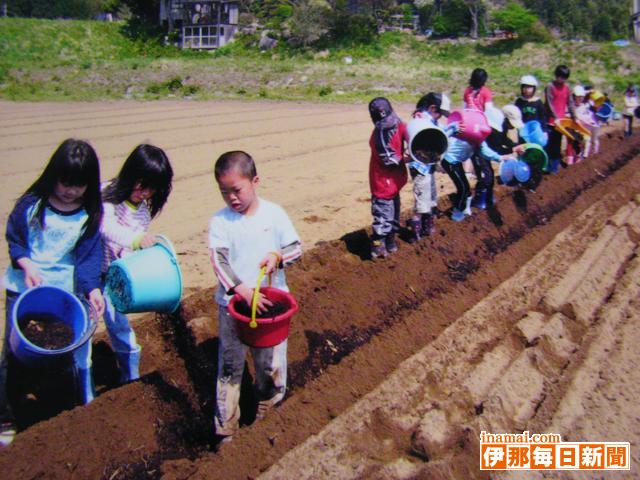

あぐりスクール駒ケ根校で田植え

さまざまな体験学習を通じて農業と食への理解を深めてもらおうとJA上伊那が小学2縲・年生を対象に開いている「あぐりスクール駒ケ根校」は19日、第2回体験講座を駒ケ根市で開いた。駒ケ根市、伊那市、飯島町、中川村、宮田村の9小学校の児童約70人が参加。田植えやリンゴの摘果、落花生の種まきなどを楽しんだ。

児童らが「楽しみにしていた」という田植えは駒ケ根市のアイ・パルいなん近くの水田で行った。ほとんどの児童が初めての経験とあって、はだしになって恐る恐る泥田に入ったが「意外に温かい」「気持ちいい」とすぐに泥の感触に慣れ、JA職員らの指導を受けながら歓声を上げて楽しそうに作業していた=写真。

同スクールは12月にかけて月1回ずつ開かれる9回の講座で稲刈り、リンゴやサツマイモの栽培作業などの農業体験のほか、川遊びや五平もちづくりなどに挑戦していく。昨年伊那市で初めて開校して好評だったことから、今年は新たに駒ケ根市でも開校した。 -

第3回長野県食と農業振興審議会上伊那地区部会

第3回長野県食と農業振興審議会上伊那地区部会が17日、伊那市の県伊那合同庁舎であった。事務局は2012年を目標年とした上伊那の生産努力目標案や発展方向骨子、振興方策の素案などをたたき台として提示。生産額目標は基準年とする05年より3パーセント減の235億8千万円となっているなど、農業振興への思いとは裏腹に現状維持で手一杯の状況にある厳しさが浮き彫りとなった=写真。

たたき台は県目標から上伊那分として割り当てられている生産努力目標と上伊那の現状、今後の振興方針などを加味して算出。現在上伊那の主力品目である水稲は、消費量の減少に伴なう国策を受けて生産量が減少すると見込んでおり、2012年の生産量を05年の86パーセントに当たる3万700トンと算出。それに伴ない生産額も減額、米穀類全体の生産額は05年の92パーセントに当たる78億円としている。果樹、きのこ、畜産についても生産量の減少に伴ない生産額の減額を想定。一方、野菜についてはブロッコリー、アスパラ、シロネギなどの主力品目を中心に生産量を増やし、生産額増につなげたいとしている。花きは効率的な生産技術の徹底、オリジナル品種の育成などによって収量、単収をアップし、生産額目標も05年の生産額より7パーセント多くなっている。

たたき台を受けて花き生産に従事している委員からは「生産量を上げて単価を上げるのはシビア。目標達成には思い切った面積アップが必要だが、生産コストが上がり、販売力がなくなる中で設備投資にお金をかけようと思う人はいない」と指摘。また、畜産の関係では乳用牛の生産努力目標が05年の78パーセントまで落ち込む見込みが示されたが、関係委員からは消費の低下、飼料の値上がりなどによって存続を余儀なくされている生産者も多いことから「的確な数値」とする一方、具体的振興策として肉牛に力を入れてほしいとする意見もあった。

次回審議会は6月に開き、計画素案について協議する。 -

初夏運ぶ、初ガツオ

初夏の到来を告げる初ガツオ。宮田村町三区のスーパーこいちにも連日入荷し、値段もこなれて人気を集めている。

初ガツオは黒潮に乗って日本近海を北上。こいちには現在、千葉県勝浦産が運ばれてきており、シーズン当初よりも価格は落ち着き気味だ。

価格は1キロ800円程度。前林善一社長は「昔は蒸して食べたりもしたが、脂が少ないためさっぱりと刺身やたたきが美味しい」と話す。

「目に青葉、山ほととぎす初鰹」と江戸時代の俳人山口素堂は詠んだが、初夏の心地良い陽気を感じつつ、夕食のおかずや酒の肴に新鮮なカツオが最適な季節を迎えている。 -

出荷できる品質目指して、宮田小3年2組がトマト栽培

宮田村宮田小学校3年2組はトマトを栽培し、大手メーカーが製造するトマトジュースの原料用に出荷しようと取り組んでいる。14日は借りた学校近くの畑で苗を植え付け。基準をクリアする高品質のトマトを育てようと真剣だ。

使用できる肥料などは厳しく定められており、品質管理を考えながらの試み。自分たちで耕した畑に、1株づつ丁寧に植えた。

しっかり植えてあるか再確認。「美味しいトマトに育って」と水をやった。

同学級は昨年度、村内の農家に立ち寄りトマトについて学習。自らの手で栽培するのは初めてだが、収獲後は調理実習などにも使ってみたいと考えている。 -

大田切の子どもたちが農業体験

宮田村大田切区育成会(新谷好弘会長)はこのほど、スイートコーンと枝豆の種まきと長ネギを植える農業体験「自然を愛する勉強会」を開いた。区内の子どもたち39人と会役員13人が参加。「元気に育って」と願いをこめ、土にまみれた。

草取りから作業開始。子どもたちがせっせと汗を流し、育成会の役員が耕してうねをつくった。

協力してたい肥を入れて種まき。スイートコーンと枝豆の栽培は初挑戦だが、夏の収獲を夢見て作業を続けた。

同育成会は長年、「自ら汗して収獲の喜びを味わってほしい」と子どもたちの農作業体験を継続。農家に育っても土にふれる機会が乏しい子どもたちも多いが、この日は目を輝かしていきいきと作業する姿がみられた。

子どもたちは今後も草取りなどの管理を行い、サツマイモも栽培。収獲後は地区内での販売も予定する。 -

箕輪町酪農振興協議会臨時総会

畜産飼料生産組織コントラクター設立に向け研究委員会立ち上げへ箕輪町酪農振興協議会(根橋英夫会長)は、畜産飼料生産組織のコントラクター設立に向けた研究委員会を立ち上げる。10日、松島コミュニティセンターで開いた臨時総会で承認した。

議事で、事業の継続性や会員数が少ないことなどから役員任期を従来の1年から2年にする、協議会におおむね35歳くらいまでの会員で構成する青年部を設置することを承認。コントラクター設立に向けた研究委員会の立ち上げについては根橋会長が提案し、了承を得た。

研究委員会立ち上げに関して会長は、自給飼料の増産のため農地集約の必要性や、機械を集約し共同利用することで効率的な運営とコスト削減を図ることなどを説明し、「箕輪の農業を守るのは自分達しかない。若い世代にも入ってもらって研究したい」と述べた。上伊那農業改良普及センターからコントラクターの概要説明もあった。

会員からは、「農地を守る、箕輪の農業を守る、箕輪のために何ができるかを考えないとだめ。40代、50代がもっと真剣に考えないとうまくいかない」「全酪農家が協力しないとできなくなる。綿密に練ったほうがいい」などの意見があった。

研究委員会は本年度役員5人、地区から4人、青年部員の17人程度で立ち上げる予定。 -

飯島町農村保全対策協議会設立総会

飯島町の4地区の農地・水・環境保全対策委員会が設立されたのを受け、全町の活動組織の協調性を確保し、農地・水・環境保全を図る飯島町農村保全対策協議会が設立され、9日夜、農村環境改善センターで、設立総会・定時総会を開いた=写真。

各地区の対策委員会役員、町営農センター、地区営農組合長など委員22人が出席し、規約を制定し、07年度事業計画・予算を決めた。今後、協定書類を作成し、支援活動交付金申請書事務手続きを進める。

規約の事業に▽対策の情報収集と調査研究▽共同活動や営農活動の啓発▽地区活動組織への情報提供、指導▽活動組織間の連絡調整▽活動組織の事務処理と経理処理の補完-などを掲げ、事務所、組織、機関、役員構成などを定めた。

引き続き、定時総会に移り、▽各地区の共同活動実践に向けたサポート▽環境負荷低減に向けた農業の取り組みと、水路機能向上など研修会、講習会の開催▽地区活動組織への情報提供と活動指導▽生態系保全の啓発普及▽事務処理と経理処理の補完▽活動組織からの受託事務事業-などを盛りこんだ07年度活動計画を決めた。予算602万円余

役員は次のみなさん(敬称略)

▽会長=星野光希▽同副=加藤主殿、森岡一雄▽庶務=堀内克美▽会計=米山登▽理事=小林正尚、倉沢公則、伊藤一男、竹沢秀幸▽監査=熊谷功、片桐義博 -

花ろまん(15)カーネーション

母の命日に数10本の白いカーネーションを抱え、亡き母を偲び、友人に配ったという、フィラデルフィアの少女、アンナ・M・ジャービス。賛同者を得て、1914年に公式に「母の日」(カーネーションデイー)としてアメリカの祝日に制定されたという。

日本では5月の第2日曜日、小遣いを握りしめ、子どもたちは花屋へ。赤いカーネーションを買い求め「お手伝い券」などを添えて、母に贈る。母と「母の日」の思い出の中に、いつまでも色鮮やかに赤いカーネーションは咲き続ける。子どもたちに愛され、カーネーションは幸せな花である。

カーネーション(略してカーネ)と言えば、赤や白、ピンクの1茎に1つの大輪の花が咲くスタンダード系の花を思い浮かべる人は多いが、カーネは多彩である。営利品種だけでも2000種類を超える。色は黒以外ならほとんどの色があり、咲き方もスタンダードと1本の茎から3縲・輪の花が咲くスプレー系。復色、覆輪、単弁、絞りなどさまざま。 ナデシコ科、地中海沿岸原産、江戸時代にオランダから渡り、以来、新しい花が次々とデビューする古くて新しい花、カーネについて、個人経営では県下1、2の規模を誇るしなのグリーンファームの代表であり、南信ハウスカーネーション組合の組合長も務める堺沢豊さん=駒ケ根市南割=と、かつて日本農業賞受賞のカーネ栽培名門、清花園(南箕輪村田畑)の加藤秀樹組合長にお聞きした。(大口国江)

##(中見出し)

19棟で20種類100万本を生産、しなのグリーンファーム

67年、伊那市富県で初めてカーネを見て「稲作より、経営的に安定するのでは」と、500平方メートルのビニールハウスにスタンダード系ピンクを作付け。その後、年々規模を拡大し、現在は6600平方メートルで年間100万本を生産する。スタンダード1割、9割がスプレー、赤・ピンクが5割、グリーン2割、残りが白、黄色、オレンジ。「最近のスタンダードは縁取りのあるものや絞り、グリーンなど魅力的な花が出てきた。夏切りから2割に増やしている。スタンダードは広い場所に飾るスタンド花に向き、アレンジ花はスプレーが使い勝手がいい」。

また、ブライダルは薄いピンクのシャレード、シェーラザード、リリアン、グリーン系のグリーンハート、ロイヤルグリーンが人気がある。セレモニーは白、キリスト教では献花に白のカーネを使う「仏花は白が一般的だが、中京や関西では赤い花を使う」と、所変われば色変わるようだ。

「母の日」イコール赤というイメージがあり、「母の日」は赤が根強い人気があるが、「母の日」以外は用途が少ないとか。

「新品種が続々と生まれ、それぞれ性質が違う、性質に適した栽培法を確立することや、品種が多すぎて、の選定が難しい。産地間競争も中国やスペインなどグローバル化している。原油の高騰は燃料費だけでなく、資材や輸送にも影響が出ている。カーネの適温は18度縲・0度、地球温暖化は夏物を作りずらくしている」と、課題も多い。「それでも、カーネはいい、40年作り続けても飽きない」とカーネにこだわる。

同園では「母の日」の13日午前8時縲恁゚後6時まで、1本百円で直売する。贈答や宅配もできる。(TEL83・5311)

##(中見出し)

「カーネーションは散らない、花持ちが良く、かわいい花」清花園の加藤秀樹組合長。

南箕輪村田畑、春日街道の東に27棟の白く輝くガラス温室群が展開する。カーネの名門「清花園(加藤秀樹組合長)」である。同園は76年、5人の仲間が集まり、ガラス温室16棟で共同栽培したのが始まり。57年、団体の部で日本農業賞受賞という輝かしき歴史を刻んだ。現在、4人がそれぞれ独立して経営している。

このうち、組合長の加藤さんは7棟で50万本を生産。スタンダード3割、スプレー7割。色は白が3縲・割、グリーンが2縲・割とか。清花園全体では赤・ピンク系が5割を占める中、ピンクは試験栽培のみと特長的。

苗は国産や海外のパテント苗で、植え付けか約半年で切れる。「多年草で、株が健全なら、何年も切れるのだが、実際には1、2年で更新が必要」とか。

カーネの中で育ったという加藤さんは2代目。「カーネは散らない。花持ちが良く、条件が良ければ夏場で7縲・0日、冬は1カ月も持つ。好きな色は白、価格的にも安定している。白を入れると華やかになり、他の色を引きたてる。グリーン系は目が休まる、濃い色、淡い色と使い勝手の良さも魅力」とか。

カーネはメーンの花ではない、そえ花が基本、どんな花材にもマッチする。そのカーネが1年中でたった1日主役になるのが「母の日」。「『母の日』はは嫌い」と意外なことを言う「注目され、1番気を使う。価格も5月中旬までは高値で推移するが、後半は半値以下になる」とか。「珍しい花、華やかな花が次々とデビューし、カーネ離れが進んでいるが、カーネはかわいい、八重咲きのフリフリした感じがいい。単弁のすっきりした花も趣きがある。消費者の声に耳を傾けながら、これからも作り続けたい」と若き組合長は意欲的だ。

##(写真)見だし

こぼれ話

カーネーションという言葉には「肉色」と言う意味があり、原種の色は「サーモンピンク」だったとか。16世紀の詩人スペンサーがこの花を「コロネーション(花冠)」とよんだことから名付けられた。和名は香りの良さから「麝香(じゃこう)ナデシコ」。欧米女性はこの花を贈られると、先ず、花の中に顔をうずめて、香りに浸るとか。 -

母の日に向け、カラー

出荷最盛期

中川村葛島の富永園芸(富永宏克代表)は、「母の日(5月13日)」に向け、贈答用の鉢花「カラー」の出荷が最盛期を迎えた。ピンク9千鉢、黄色4千鉢、白3千鉢と合わせて1万6千鉢を栽培、関東、中部に向け、毎日3、4千鉢が出荷されている。

同園はカリフォルニア産の球根を年末に、4-5号鉢に1、2球植付け、2-3輪咲いた鉢を選び、透明紙を巻いて出荷している。

富永克之専務は「今年は丈伸びが悪いが、まずまずの出来。カラーは高級感があって、母の日ギフトに最適」と話していた。

262/(木)