-

山ぶどう栽培組合総会

宮田村山ぶどう栽培組合(春日伊平組合長、14戸)はこのほど、通常総会を開いた。今年は過去最高の30トンを生産目標にしているが、組合員相互の協力により、品質維持と技術向上も図っていこうと確認した。

山ぶどうは主に、村の特産品であるワインの原料になる。

ワインは3年連続で高品質であることを証明する県の「原産地呼称管理制度」に認定。組合は安定した生産量の確保とあわせて、栽培技術の向上を図る。

上伊那農業改良普及センターや農協などと連携して病害虫対策に力を入れるほか、技術検討会や全園の土壌検査なども実施する。

役員改選では、春日組合長をはじめ、秋山泰久副組合長、監事の小田切宗雄、田中勲両氏の留任を決めた。 -

大田切土地改良区受賞報告

駒ケ根市の市街地を含む竜西地区広範囲の土地改良に30年以上にわたって携わってきた駒ケ根市大田切土地改良区(渋谷宣吉理事長)は第47回全国土地改良功労者農業農村整備優良地区コンクール(全国土地改良事業団体連合会=水土里(みどり)ネット主催)で金賞を受賞した。県内2団体が銀、銅賞を受賞したが、金は同土地改だけ。4日、渋谷理事長が市役所を訪れ、中原正純市長に受賞を報告した=写真。渋谷理事長は「(受賞は)市長はじめ市民の皆さんの協力のおかげ。今後も水害の起きない元気な駒ケ根市のためにできる限り努力していきたい」と述べた。中原市長は「長年の努力が報いられて喜ばしい。先進的に事業に着手し、積極的に取り組んできたことが評価されたものと思う。これからも頑張って」と激励した。

同土地改は1978年に銅、93年に銀賞を受賞している。 -

上伊那郡西天竜土地改良区総代会

上伊那郡西天竜土地改良区(有賀正理事長)の第141回通常総代会が31日、西天竜土地改良区事務所であった。事業費の繰上償還や06年度一般会計予算案など24議案を全て承認した。

06年度は、組合員の負担軽減のため、県営ため池等整備事業借入金で約4103万1372円、基幹水利施設補修事業で2014万3千円を繰上償還する。支線水路改修の非補助土地改良事業は、理事会専決処分に一任し繰上償還する。

06年度一般会計予算の総額は約4億124万円。支出は、単独事業で中部・南部・北部地区の水路改修2500万円、南箕輪村の北殿から南殿の雨水対策計画による新農業水利システム事業1400万円など。

総代会正副議長の選任は、議長に日野源七さん、副議長に原英雄さん。任期は4月1日から1年間。 -

JA上伊那稲作部会が米の消費拡大を目的としたイベント開催

上伊那農業協同組合(JA上伊那)稲作部会(北條久志部会長)の米の消費拡大を目的とした「うまい米・うまいお酒春祭り」が29日、伊那市狐島の本所であった。生産者や消費者など、約170人が集まり、地元産米や、上伊那6酒造会社がつくる地酒を比べながら、味の違いを楽しんだ。

米の消費が低迷する中、消費者だけでなく生産者の米消費も減少している。また、米を使う日本酒の消費量も減少しており、地元消費者の傾向としても地元の酒米を使う地酒以外を購入することが多いため、生産者自らの米消費を見直し、消費者に地酒の良さを見直してもらおう竏窒ニ初めて企画した。

地元の酒生産者は「地元美山錦を使った純米酒。嗜好(しこう)の違い、体調の違いなどによって味の感じ方も違ってくるので、飲み比べてみてほしい」などとアピールした。

参加者は、地元生産者の作ったコシヒカリ、アキタコマチコシヒカリの無洗米の食べ比べたり、五平もちやチャーハン、おはぎなどの試食をしながら、地酒の味を確かめていた。 -

南箕輪育苗センターで「温湯」方式開始

南箕輪村の南箕輪育苗センター(原英雄代表)で30日から、温湯種子消毒機による籾(もみ)消毒がはじまった。これまでの薬品殺菌に比べ環境にやさしい消毒方法に切り替えた。

JA上伊那の05年度環境負荷軽減技術導入促進事業で、同センターのほか箕輪町と伊那市の西春近に温湯種子消毒機を導入。今までの化学農薬消毒で問題となっていた廃液処理が解消され、環境汚染を心配することがなくなった。

消毒は籾を60度の湯に10分間、冷水に5分間浸すだけ。以前までの方法は薬品の水に籾を24時間浸していたので、作業時間の短縮にもつながった。

温湯消毒に切り替わり現在までに、苗床を持っていて籾の消毒だけを依頼する人は20縲・0人。原代表は苗床を所有している組合員に関しても「来年からはすべての籾の温湯消毒していきたい」と話している。

南箕輪育苗センターでは今シーズン、約7・2トンの籾を消毒予定。4月14日から育苗が開始される。 -

水ぬるみイワナ放流

水ぬるみ、渓流釣りシーズンを迎え、天竜川漁業協同組合(後藤治也組合長)は29、30日、上伊那の主要渓流14河川約百カ所にイワナの成魚を放流した。 体長18-40センチ、70-100グラム前後の2年魚を中心に前年並の500キロ(約5000匹)を用意した。

30日は小雪が舞うあいにくな天気の中、駒ケ根市の太田切川、新宮川、宮田村の黒川など6河川13カ所で実施。太田切川のこまくさ橋下流のキャッチ&リリース区間では、バケツから放流されたイワナは銀鱗を踊られ、たちまち流れの中に消えた。

今回放流されたイワナは宮田村同漁協で養殖されたもの。

同漁協では、大型連休を前に、4月の中、下旬にイワナとアマゴ、ジャンボニジマスの放流を計画している。

漁協関係者は「今年は渇水状態が続き、釣果は今1つだったが、最近になって、数回雨が降り、水量が増え、水温も上がり、良い環境になった」と話していた。

遊魚料は1日券千円、年間6千円、中学生券300円。 -

箕輪町酪農振興協議会総会

箕輪町酪農振興協議会(会員42戸、唐沢重治会長)は28日、総会を町産業会館で開き、06年度事業計画案、予算案などを承認した。

06年度は、会員数の減少により支部体制を現在の8支部から5支部に統合する。事業計画は、酪農近代化の推進、畜産農政対策、優良事例の研修視察、消費拡大に向けた取り組み、認定農業者増加推進など。詳細は新年度に決定する。

05年度は、地元産牛乳の消費拡大のため町に要望書を提出。町営農センターが中心となり「すずらん牛乳」の保育園や学校給食の導入への取り組みとして小・中学校、2保育園、PTA総会、2小学校の保護者で試飲をした。

唐沢会長は、「牛乳は消費が伸びず深刻な問題。地産地消で消費拡大、酪農振興を行政にもお願いしたい」とあいさつした。

役員改選で会長に根橋英夫さん、副会長に桜井克成さん、会計に荻原省三さん、婦人部長に浦野チエ子さん、婦人部副部長に三井時子さんを選出した。 -

箕輪町農業女性ネットワーク野良っ娘の会総会

箕輪町農業女性ネットワーク野良っ娘の会(会員63人、根橋キサヱ会長)は27日夜、06年度総会を町産業会館で開き、新年度事業計画案、予算案を承認した。総会後は、太極拳で楽しく体を動かした。

06年度事業計画は、7月・みのわ祭り出店参加(自家栽培野菜・花・果実などの販売)、10月・もみじ湖夢まつり参加(自家栽培野菜・花・果実などの販売)、11月・野良っ娘野菜市(自家栽培野菜・果物・手作りこんにゃく・野良っ娘まんじゅう家おやきなど販売)、11月・浜っ娘の会との交流会、07年2月・浜松市庄内地区公民館まつり参加。花畑づくり、農村女性ネットかみいな参加、研修会、学校給食への食材納入などもする。

05年度は、浜松市の浜っ娘の会との交流10周年記念事業で11月30日、12月1日の2日間、箕輪町内で野沢菜漬けや懇親会などをした。

役員改選で会長に唐沢和子さん、副会長に柴令子さん、三浦寿美子さん、会計に内山みさ子さんを選出した。 -

県営ほ場整備事業大泉川南地区しゅん工

南箕輪村の大泉川南地区で県などが進めてきたほ場整備事業の終了を記念して28日、地権者などでつくる西天竜大泉川再ほ場整備実行委員会(有賀正)は、しゅん工記念碑の除幕式をした。

昭和初期、天竜幹線水路の完成に伴い開田された同地区は、大泉川水系などの氾濫(はんらん)により大きな凹(とつ)地帯があり、当初は開田除外地として扱われていた。しかし、戦後の食糧増産政策のため、不利な環境での水田づくりを強いられた。

水田の再ほ場整備が提起されたことを契機に、地権者の理解・同意を得た実行委員会を発足。99年から県営担い手育成基盤整備事業として面整備、導排水のパイプライン化、自動給水器の設置をしてきた。

工事事業関係総額7億3千万円。総受益面積39ヘクタール、関係地権者179戸。

有賀委員長は「農業を情勢は大きく変化し、後継者不足など大きな課題を抱えている。当地区が近代的農業のモデル地区として発展することを期待する」と語った。 -

伊那市農業者協議会設立総会

伊那市・高遠町・長谷村の合併を前に25日、新伊那市の農業者協議会設立総会が伊那市狐島の上伊那農業協同組合本所であり、会長に白鳥廣明さんを選出した。

伊那地区、東部地区の農業者協議会は、市町村合併と同時に統合した組織で活動していけるよう、昨年度から検討を重ねてきた。

新組織の名称は伊那市農業者協議会。市内の認定農業者と中核的な担い手農業者で組織し、情報交換、親ぼくなどを図りながら地域農業の継続、発展を目指す。東部地区は伊那市の1地区となり、8地区186人でスタートする。

白鳥新会長は「地域役員のみなさんの支えのもと、任期2年をなんとかやっていきたい。厳しい農業情勢の中、地域を挙げた農業への取り組みが進んでいる。地域農業のリーダーが中心となり、がんばっていってほしい」と語った。

06年度は、消費者との交流事業や農業委員との意見交換会などに取り組んでいく予定。 -

産直・直売サミット

第1回長野県産直・直売サミットが25日、26日、南箕輪村の信州大学農学部で開かれている。初日は、地元を中心に、長野市、松本市、飯田市などの直売所や農産物加工関係者、消費者ら約220人が集まった。

荒廃農地の活用や環境保全などの課題を抱える中で「産直」から地域農業のあり方を探ろうと企画した。行政、大学、農業団体などでつくる実行委員会主催。

初日は、記念講演、「信州農業の転換点『産直・直売所』の現在と未来」をテーマにしたパネルディスカッション、農産物や加工品などがそろった産直・直売ミニメッセなどがあった。

冒頭、小林史麿実行委員長は「県の農政は混迷している。行政、研究機関などの力を引き出し、打開しなければならない時代。それぞれが蓄積した経験、知恵を集めてほしい」とあいさつ。

記念講演では、上伊那農業改良普及センターの峯村きぬ子所長が「『産直』の夢を追い続けた20年」と題して話した。

峯村所長は「直売所は曲がり角にきている。生産したものを売るだけの時代は終わった」と、農業に商業の感覚を取り入れた「食の一貫体制」の確立を挙げた。また、食料自給率アップを担うことができる直売・産直活動に期待し、普及員活動を交え「産直」のおもしろさなどを語った。

26日は午前9時から。事例報告として、直売で1千万円以上を売り上げる生産者らの取り組みが紹介される。 -

森林(もり)の里親協定調印

森林の荒廃に歯止めをかけるため、企業などの支援を受けて森林の整備を図ろうと県が03年度に創設した「森林(もり)の里親促進事業」を受けて、駒ケ根市の森林の里親に名乗りを上げたベアリングなどの製造・販売会社NTN長野製作所(箕輪町)と市との協議が合意に達し23日、調印式が行われた。契約締結は県内市町村で15番目、上伊那では初。

NTNの大中茂夫所長らが駒ケ根市役所を訪れ、中原正純市長とともに調印して協定書を取り交わした。大中所長は「摩擦を軽減するベアリングを製造している当社として、森林整備を通じてエネルギーロスを少なくするなど少しでも地球環境に貢献したい」と話した。

NTNは06年から年50万円ずつ5年間にわたって支援する一方、社員の森林体験やレクリエーションの場として活用していきたいとしている。市は森林の所有者らと調整を図りながらNTNと協働で林業体験などに利用できる森林づくりを進めたい考え。

契約地は駒ケ根高原の家族旅行村付近の約40ヘクタールの森林で、カラマツ、アカマツ、スギなどの針葉樹とサクラ、カエデなどの広葉樹が混交している。 -

05年産まつぶさワイン試飲会

箕輪町の特産品「まつぶさワイン」の05年産が出来あがり23日、研究に取り組む箕輪町まつぶさ会(27人、渕井英宏会長)の役員、町理事者、町内の酒販組合員らによる試飲会が町役場であった。05年はマツブサの収穫量が少なかったが、完成したワインは「甘みを抑えてすっきした味わい」と好評だった。

マツブサはモクレン科の落葉性つる植物で、秋に黒紫色の実を付ける。成分分析では、ブルーベリーに含まれることで知られるアントシアニンの含有量が多く、100グラム中280ミリグラム含む結果が出ている。

栽培面積は1・5ヘクタール。05年は乾燥と虫被害などで収穫量は少なく432キロだった。マツブサ100%ワインのみを製造した04年産に引き続き、05年産も100%ワインを製造し、402本できた。

渕井会長は、「町の特産に-と立ち上げた会も10年目。マツブサは栽培が難しく、栽培研究が今後の課題」と話した。

05年産は予約注文ですでに売り切れだが、1年余寝かせた甘みのある04年産まつぶさワイン(180ミリリットル)900本を町内小売店で原価の半値700円で販売する。 -

勉強会「村づくりと農業」

南箕輪村の自立と改革をめざす「チームグリーンみなみみのわ」は21日、勉強会「村づくりと農業」を村民センターで開き、品目横断的経営安定対策に対応する村の「担い手」育成対策についてパネルディスカッションをして意見を交わした。

上伊那地方事務所農政課が「経営所得安定対策等大綱」、村営農センターが村の「担い手」育成対応策を説明。パネルディスカッションはJA上伊那理事の原秀雄さん(大泉)、農業の白鳥光徳さん(田畑)、農業の井口一郎さん(箕輪町)がパネリストを務めた。

原さんは「JAは集落営農を推進する方針で村は夏ころを目安にとりあえずスタートするが農業者の理解がまだ得られていない」、白鳥さんは「消費者が日本の農業をつぶすかどうか。高くても安全なものを買ってくれればいいが、採算が合わないから農地を放棄していることを理解しないといけない」、井口さんは上伊那米生産収支の独自のシミュレーションで物財費のみで1俵につき352円の赤字になることを示し「基本的には農業は経済行為。消費者に認めてもらう農産物づくりが必要」と話した。

集落営農組織については「指導者のいかんにかかる」「リーダーをどれだけ確保するかが最大の問題」とし、話し合いに女性参加の必要性も述べた。 -

土づくり講演会

箕輪町は18日、環境にやさしい農業を目指し「土づくり講演会」を町文化センターで開いた。約80人が熱心に聴講した。

安心・安全な農産物作りは「土づくり」が大切-と、昨年に続き2回目。伊那市のジャパン・バイオファーム社長小祝政明さんが「有機栽培の基礎と実践」を話した。

小祝さんは、「有機栽培は本当は収量が多く、品質が良く、おいしい。野菜にあった土づくりが必要」と、人参やレタス、トマトなどの有機栽培の実例を写真で紹介。消費者が求める安全でおいしい作物を作る土づくりの最善策に、土の機能や構造を正確に知ることを挙げた。

有機肥料の長所と短所を把握して使うことが「よい作物」につながるとし、ミネラル肥料の種類と特性、作物の生理に基づいた施肥管理などを説明した。 -

東部営農支援センターが総会

高遠町と長谷村でつくる「東部営農支援センター」の総会が20日、高遠町小原のJA上伊那東部支所であった=写真。運営委員ら約40人が出席し、伊那市との合併後の組織などについて話し合った。

議事の前に、前会長の伊東義人高遠町長があいさつ。「農業を取り巻く環境は厳しく、農業従事者の高齢化、有害鳥獣被害など多くの課題を抱える。合併に伴った今後の支援センターのあり方についても、東部地区の農業が持続発展できるよう、慎重な協議を願う」とした。

東部営農支援センターは伊那市との市町村合併を機に、同市農業振興センター内の組織「東部地区農業振興推進委員会」として事業展開することを確認した。

新伊那市では現在の伊那市7地区での構成に加え、高遠町・長谷村を包含した計8地区となる。

新組織の東部地区農業振興推進委員会の委員長に、塩原重一さん(上伊那農業協同組合東部地区代表理事)が就任。副委員長2人については、高遠町総合支所長、長谷総合支所長が受け持つことを決めた。 -

南箕輪村農業に関する意向調査

南箕輪村「担い手」育成総合支援協議会は、村農業に関する意向調査の結果をまとめ、15日から17日までの村「担い手」育成対策懇談会で説明した。

調査は2月7日に1001配布し、20日に779回収。回収率は77・8%。

主な農業従事者の年齢は50代から70代で544人、全体の69・7%を占める。農業後継者は、「一緒に住んでいるが将来は未定」が38・8%、「後継者はいない」が26・2%で、合わせると65%になり、後継者が非常に心配される結果になった。農業はあと何年くらいできるかとの設問は、「もうやめたい」の10・1%を含め10年未満が47・9%と半数近くで切実な問題が見えてきた。

農業の今後については、「現状維持」53・7%、「個人では無理なので集落営農組織ができれば参加していく」21・9%。「経営規模を縮小したい」は10・6%、「やめたい」は10・0%あり、その理由は「高齢化で後継者がいない」が33・5%で最も多く、本業が忙しく農業が困難、できれば売却したい-などの理由が続いた。

村の農業の維持・発展に今後必要なものは、「農業担い手の育成確保」20・8%、「集落営農組織の設立」16・0%、農地賃借の推進、地区営農組織の充実、農業機械の共同利用などもあった。

経営所得安定対策の関連した村農業の維持・発展、農地を守るための方法は、「協業・地区をまとめた村一本の集落営農組織方式」29・9%、「地区単位営農組合を核とした営農組織」19・0%、「協業組織の再編・強化による営農組織」5・0%で、営農組織を必要とする回答が53・9%で半数以上になった。

担い手として選択する方法は、「集落営農組織に参加」が25・4%、「担い手に関係なく自分の土地だけ耕作する」33・2%、認定農業者、集落営農組織のどちらにも入らず「土地だけ貸す」15・9%。「認定農業者として個人経営」は17人(2・2%)で、一つの担い手として育成・支援していく必要があるとしている。 -

JA上伊那グリーンセンター春富店開店

上伊那農業協同組合(JA上伊那)が進めている店舗の集約化に伴い、改修を進めてきたJA上伊那グリーンセンター春富店が18日、竣(しゅん)工した。

04縲・6年度の中期3カ年計画としてJA上伊那は、上伊那の資材店を10店舗まで統合する計画を立てた。当初竜西、竜東、伊那、など10地区で1店舗ずつにする予定だったが、三峰川を挟んで広範に広がる竜東は、利用者への配慮から2店舗を残すこととなった。春富店は、竜東地区の資材店の1つ。もう1店舗は美篶地区で改修を進めている。

征矢福二組合長は「米をはじめ、農産物の価格が伸び悩む中農業者は、経費節減などに努める中で生産コストを抑えることなどが求められている。同店は、そんなみなさんに愛されるような位置付けになっていけばと考えている」と語った。 -

信大で「農林業の持つ地域環境の保全機能」をテーマとした公開シンポジウム

南箕輪村の信州大学農学部で18日、「農林業の持つ地域環境の保全機能」をテーマとした公開シンポジウムがあった。ため池、森林整備などの事例から農林業の環境保全機能を学び、技術を継承していくための有効策を話し合った=写真。

パネルディスカッションでコーディネーターの村山研一教授は(1)農業技術と環境保全技術をどのように再構築するか(2)その技術を引き継ぐ担い手をどのように確保するか竏窒ネどを質問。

良材の生産だけでなく、林地保全、生物多様性維持などにも寄与している林業技術について報告した岡野哲郎教授は「材価の低迷に伴い林業が崩壊寸前にある中、木材資源を地元で消費する流れをつくることが一つの課題」と指摘。生産者側だけでなく、消費者側にも消費を促す働きかけが必要であるとした。

棚田保全のためのオーナー制度について報告をした内川義行助手は、制度がもたらすプラス効果を示す一方で(1)広範囲での導入が困難なこと(2)オーナーを支援する制度を確立する必要があること竏窒ネどを課題とした。外部者の介入によって地元が改めて棚田の存在意義を見直すきっかけになり「シンボル的存在として棚田を保全していくには有効」と語った。

会場からは「市場の関係を通して農業を存続させていくのは困難で、農林業の文化的・シンボル的価値を地域で共有し、保全につなげていくことも必要」とする声もあった。 -

JA上伊那稲作部会箕輪町支部総会

JA上伊那稲作部会箕輪町支部の定期総会は17日、JA上伊那箕輪町支所であった。06年度事業計画案と収支予算案を承認した。

06年度の主な事業計画は、安全安心・高品質・良食味米生産による「売れる上伊那米づくり」の推進で「JA米」への取り組み、種子更新100%、栽培履歴の記帳推進と100%回収など、新技術の研究と試験展示ほの設置、低コスト・省力化稲作への取り組み(直播)と共同利用施設の有効利用など。新たに部会員名簿も作成する。

丸山平治支部長は、「品質の安定した米が作れるようになったが価格は500円下がり手にするお金は少ない。ブランド米、特色ある米を作らないといけない。今年は、農業集落発展のため水稲耕作者が中心にならないといけない。ただ米を作るだけでなく日本農業のあり方を考えないといけない」とあいさつした。 -

南箕輪村「担い手」育成対策第2回懇談会始まる

南箕輪村「担い手」育成対策の第2回懇談会が15日夜、村内4会場で始まった。村営農センター地域「担い手」育成総合支援協議会は17日までの3日間に全11会場で懇談会を開き、第1回懇談会の意見集約、農業に関する意向調査結果、村の対応策を示し懇談する。

村の対応策は、目指すべき方向に集落営農を挙げ、「楽しい、効率的な低コスト農業を目指す」。新しい集落営農組合「まっくんファーム」のイメージは、06年に集落営農組合を結成し、5年後に地域の合意形成のための非経営法人と実作業をする経営法人の2つの農事組合法人を組織する。

今後は、4月上旬に集落営農組合準備委員会を設置し、準備委員会や集落懇談会を開き、本年秋ころの集落営農組合設立を目指す。

北殿公民館での懇談会では、「効率化を考えるとほ場整備ができないと難しいが、村の場合はそうはいかない」「村にあった先進事例のほ場を見て参考にしたほうがいい」などの意見があった。 -

NTN長野と駒ケ根市-森林の里親協定締結へ

森林の荒廃に歯止めをかけるため、企業の支援を受けて森林整備を行う駒ケ根市の「森林(もり)の里親促進事業」の里親に、ベアリングなどを製造するNTN長野製作所=箕輪町中箕輪=が名乗りを上げた。23日に駒ケ根市役所で協定書を締結する。「森林の里親」は県が推奨している事業で、これまでに県内14市町村で協定が成立。上伊那では初となる。

NTNは06年から50万円ずつ5年間にわたって支援する。協定により、市は森林の所有者と調整を図りながらNTNと協働で林業体験などに利用できる森林づくりを進めたい考え。

契約予定地は駒ケ根高原の家族旅行村付近の約40ヘクタールの森林で、カラマツ、アカマツ、スギなどの針葉樹とサクラ、カエデなどの広葉樹が混交している。企業側の利点としては、環境活動への取り組みをアピールすることにより会社のイメージアップができるほか、社員や家族のレクリエーションの場として活用できることなどが挙げられる。 -

北割区と町区で営農組合設立

営農体系の再編整備完了宮田村北割区と町区の各営農組合が11、12日に設立した。2地区の発足により、村営農組合を軸にした村内全7地区を網羅する営農体系の再編は完了。大規模農家や営農組織に補助を限定する2007年度からの国の新たな政策に対応する。

北割地区営農組合は約110戸。11日夜に同区集落センターで設立総会を開き、伊藤幸雄組合長は「統一組織として、営農支援センター、農協などと連携しながらより良い道筋を探りたい」とあいさつした。

町営農組合は、町1区、町2区、町3区の214戸で構成。7地区のなかで最大の営農組合となる。12日夜に農協宮田支所で設立総会を開いた。

村の営農組織再編は、農地利用委員会と集団耕作組合を統合。各地区もこの2つの組織を一本化して、営農組合を整備した。

北割地区営農組合の役員は次ぎの皆さん。

▽組合長=伊藤幸雄▽副組合長=浦野正喜、本田幸達▽同、会計=太田武▽監事=保科忠夫、鈴木一実

町営農組合の役員は次ぎの皆さん。

▽組合長=保科充▽副組合長=小田切武雄、長矢富秋▽会計=川手三平▽監事=太田照夫、佐藤安弘 -

自然と共生する農業推進フォーラム

自然と共生する農業を実現しよう竏窒ニ8日、「自然と共生する農業推進フォーラム」が伊那市の上伊那農業協同組合本所であった。生産者から消費者まで、さまざまな立場の参加者が集まり、情報交換を行うと共に交流を深めた。上伊那地方事務所など主催。

駒ヶ根市で減農薬・減化学肥料による水稲栽培に取り組む駒ヶ根市マイ・ファーム中坪の中坪宏明さんは、酵母菌による種子消毒、麦わら、鶏糞(けいふん)、微生物資材を用いた土づくりなど、環境負荷を軽減したさまざまな取り組みを紹介し「安心、安全、安価で安定的に供給することで消費者の信頼を獲得し、次の生産につながっていく」と語った。

また、実際に減農薬・減化学肥料で育てた米とそうでない米との試食を行い、味の違いを参加者にアピールした。

そのほかにも、消費者サイドから取り組む「食の安全」へのアプローチや、自然との共生をテーマとした農村・農業づくりなどが発表された。 -

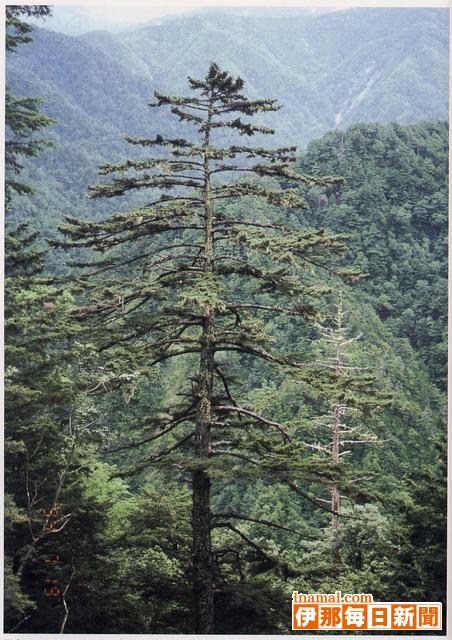

絶滅危惧(ぐ)種・ヒメバラモミ、国有林・村有林で62本確認

中部森林管理局は、南アルプス北西部などに生育する常緑針葉樹・ヒメバラモミ(マツ科、トウヒ属)の保護管理調査事業の今年度報告書をまとめた。

ヒメバラモミは、絶滅の危険性が極めて高い環境省の植物版レッドリスト(00年作成)の絶滅危惧(ぐ)IB類に指定されており、同管理局は昨年度からの6カ年事業で生育個所を把握し、保存や増殖を目指している。

自生のヒメバラモミから穂木を採取して台木に接ぎ木し、その成苗から増殖のための種を採取する採種林や、広く紹介するための見本林を長谷村の国有林に造成する計画。本年度は社団法人林木育種協会に委託し、昨年11月に南アルプス北部地域で、採穂候補木や生育状況などを調査した。

長谷村から大鹿村にかけての国有林、村有林で62本を確認し、それぞれ位置、樹高、胸高直径などを調べた。最大木で樹高45メートル、胸高直径109センチあった。

ヒメバラモミの分布地は南アルプス北西部と八ケ岳南西部のみとされ、自生母樹の総本数が数百本程度と言われている。昨年度は八ケ岳山ろくの4町4村で66本を確認、調査した。

今後は今年秋か、来年度末に採穂する予定という。 -

箕輪町農業委員会委員一般選挙無投票決まる

箕輪町農業委員会委員一般選挙は7日告示し、立候補届出者は定員の16人で無投票が決まった。13日の選挙会で当選証書を渡す。

立候補届出者は次の皆さん(届出順)。

柴寿(長岡)清水義勇(南小河内)丸山平治(下古田)柴宮勇一(大出)伯耆原修(木下)有賀一成(松島)伊藤一彦(中曽根)倉田貢(木下)窪田俊男(木下)原泰昭(三日町)根橋渡(北小河内)小平清治(八乙女)大野智司(木下)征矢和夫(松島)黒木一郎(松島)唐沢敏夫(沢) -

マツ枯れの原因はやはり松くい虫 宮田村へも侵入確認

マツ枯れが急激に拡大している宮田村で、県の調査の結果、松くい虫が同村内へも侵入していることが8日までに明らかになった。天竜川に近い村の東側だけでなく、広域農道から1キロも離れていない太田切川沿いの丘陵地帯でも確認。村は被害木を伐倒処理するほか、関係機関と連携して対応を図っていく考えだ。

村が1月末に実施した調査では中越区、大久保区、大田切区の各2カ所、計66本のマツ枯れを確認。

その6カ所のマツをそれぞれ検体調査したところ、全てで松くい虫の発生が確認された。

松くい虫は天竜川に沿って北上する形で範囲を拡大。今までは駒ヶ根市が北限とされていたが、今年になって伊那市でも確認されている。

両市に挟まれた宮田村も侵入が懸念されていたが、今回天竜川沿いだけでなく、広域農道に近い村の西部地区で発見されたことで、関係者はさらに危機感を強めている。

現在までに広域農道沿線の南割区、北割区の松林ではマツ枯れがみられないが、村は県や近隣市町村と連携して、早急に被害対策の検討を進める。 -

天竜川漁協総会

天竜川漁業協同組合(後藤治也組合長)の06年度総会が6日、伊那市の伊那公民館であった。05年度事業を報告し、06年度事業計画を承認した。

養殖事業は、特設漁場の設置により収益増につながった鮎(あゆ)を昨年より120キロ多い5500キロ放流し、成績向上を目指す。アマゴ、イワナ、ジャンボマスといった渓流魚は、よく釣れる特別漁場の設置を検討していく。

近年需要が減少しているニジマス発眼卵の生産販売を最重要事業として取り組み、信州サーモンやシナノユキマスなどの淡水魚の生産も検討していく。

06年度の解禁日は次の通り。

◇友釣り=7月1日(三峰川水系高遠ダムより上流は7月8日)、◇投網▼1次解禁=8月17日夜間全河川一斉解禁▼二次解禁=9月10日終日全河川一斉解禁

◇コロガシ釣り=9月10日全河川一斉解禁 -

少林寺拳法教室の子どもたちがキノコの菌打ちに挑戦

駒ヶ根市スポーツ少年団、宮田村公民館の両少林寺拳法教室の子どもたちが5日、シイタケの菌打ちに挑戦。原木栽培の一端にふれた。昨年夏に続いて2回目で、育ったシイタケも全員で試食。原体験を通じて、天の恵みの尊さも見つめ直した。

教室の指導者で、太田切川沿いでキノコを栽培している水上平八郎さんが全面的に協力。子どもたちをキノコ園に迎え入れた。

成形された菌をホダ木に押し込む作業を体験。飲み込みも早く、黙々と取り組んだ。

昼食には同じく指導者の山本武さんが、北海道奥尻島で育った母親直伝のスープを振る舞った。

昨夏子どもたちが菌打ちしたシイタケのほか、ジャガイモ、ニンジンなどふんだんに盛り込み、塩とコショウで味付け。素朴な味に全員が舌鼓を打ち、心も体も温かになった。

「美味しいものを食べて、素直に美味しいと感じれる心。森や水、土にふれながら、大切なものを見直す機会になればうれしい」と水上さんは話していた。

少林寺拳法教室では新たな受講者を募集している。問い合わせは佐々木さん83・9815まで。 -

サンデー就農相談会

上伊那農業改良普及センターは12日、上伊那で就農を希望する人を対象とした「サンデー就農相談会」を伊那市の上伊那農業協同組合本所で開く。

農家弟子、Uターン者、新規参入者など、上伊那で就農を考えている人を対象とした相談会で、農業関係の機関、団体など、あらゆる方面から、就農前の準備・計画、技術習得のための研修制度、融資制度などさまざまなアドバイスを受けることができる。

県下でも初めての取り組みで、定年退職後の就農を考える人や、現在は別の職に就いている若者なども気軽に相談できるよう、休日に開催することとなった。

午前9時縲恁゚後4時。相談希望者は事前申し込みが必要。

問い合わせ・申し込みは上伊那農業改良普及センター(TEL76・6842)へ。

252/(水)