-

広島原爆投下から70年 伊那市民が黙とう

広島に原爆が投下されてから、6日で70年を迎えました。 伊那市の丸山公園では、投下された午前8時15分、市民が黙とうをささげました。 6日は、丸山公園に市民有志40人ほどが集まり、黙とうをささげました。 この平和祈念式典は、非核平和都市宣言をさらに進める伊那市民の会が毎年開いていて、今年で29年目になります。 広島に投下された原爆の火を絶やさず燃やし続けている平和の塔の前で、参加者は花を供え、手を合わせていました。 非核平和都市宣言をさらにすすめる伊那市民の会は、市民レベルで核兵器廃絶と恒久平和を推進していこうと活動しています。 6日は、広島市から送られたアオギリの苗木が、平和の塔の隣に植樹されました。 被爆したアオギリの苗木を平和のために全国に送り続けたヒロシマの被爆者・沼田鈴子さんの遺志を継いで送られました。

-

第33回反核・反戦・平和のつどい

長野県教職員組合上伊那支部などが主催する「反核・反戦・平和のつどい」が、広島原爆の日の6日、開かれました。 会場となったいなっせ4階の上伊那教育会館には、100人ほどが訪れました。 この集いは、毎年、開かれていて今年で33回を数えます。 集いでは、辰野中学校2年3組の生徒が、平和学習で感じたことなどを発表しました。 生徒たちは、戦争に賛成と反対の立場でディスカッションしたり、安保関連法案について学習したりしてきました。 まとめとして、「これからの日本がどうなっていくか心配です。平和についてこれからも考えたい」と発表していました。 また、中国で戦闘し、4年間シベリアに抑留された経験を持つ伊那市荒井在住の長田 伊三男さんの講演がありました。 長田さんは、「シベリアでは、零下40度の極寒の中、かちかちに凍った友を、氷を割って葬った。安保関連法案が通ったならば、戦争できる国になる。 断固戦争には反対したい」と話していました。 集いでは、「これからも『教え子を再び戦場に送るな』のスローガンを掲げ、核も戦争もない平和な世界を願って平和運動を進める」などとするアピール文を採択しました。

-

伊那市と南箕輪村の一部2,600戸で一時停電

6日午前8時頃、伊那市と南箕輪村の一部で約2,600戸が停電となりました。電気設備に鳥が接触したもので10分ほどで復旧しました。 中部電力伊那営業所の発表によりますと、停電があったのは伊那市の小四郎久保、西箕輪、御園、山寺と南箕輪村の一部、約2,600戸です。 伊那市西箕輪の変電所で電気設備に鳥が接触したのが原因だという事です。 午前7時50分に停電が発生し、午前7時58分に復旧しました。

-

地域おこし協力隊隊員が情報交換

都市部から移住して地域活性化に取り組んでいる地域おこし協力隊の交流会が3日伊那市高遠町のさくらホテルで開かれ隊員同士のネットワークづくりや情報交換が行われました。 交流会は地域おこし協力隊の活動を支援しようと長野県が開いたもので県内の隊員およそ70人が集まりました。 地域おこし協力隊は都市部から過疎地域に住民票を移しそこで観光や農業振興、移住定住支援などの活動にあたる人たちです。 県内では4月1日現在、41市町村で159人を受け入れていて伊那市では6人、箕輪町では4人が活動しています。 交流会では隊員が活動状況などについて意見交換していました。 県内の協力隊は男性が6割女性が4割となっていて年代別では20代が34%、30代が40%となっています。 取り組みの活動内容別では農産物の販路拡大や観光情報発信などの地域おこし支援が47%、農林業関係の支援が24%となっています。 協力隊のうちおよそ6割がその地域に定住するとの調査結果があり各自治体では隊員増により地域活性化と人口増につなげたいとしています。

-

特別救助隊が天竜川で水難救助訓練

上伊那広域消防本部は、河川の増水による水難事故を想定した訓練を、23日に伊那市で行いました。 上伊那広域消防本部、伊那消防署の特別救助隊のメンバー7人が訓練を行いました。 水に触れても体温が奪われないように、ドライスーツやウエットスーツを着て訓練を行います。 訓練は、水のレジャーが本格的に始まる毎年この時期に行っています。 隊員らは、川の流れに乗って、泳いで対岸に渡る訓練や、橋の上から救助用のロープを下ろす訓練などを行いました。 この訓練は、24日も行われるほか、8月下旬には、広域消防本部全体での水難救助訓練を宮田村で行う予定です。

-

伊那署内に山岳高原パトロール隊 結成

伊那警察署に、登山者への指導や山岳での救助活動を行う山岳高原パトロール隊が今回新たに結成されました。 16日は、伊那警察署で指命式が行われ、35歳以下で体力に自信あり、山岳での活動に意欲がある5人が山岳高原パトロール隊に指命されました。 指命式では内川政澄署長から、1人1人に、指命書が手渡されました。 長野県警察では、去年、長野中央警察署に、今年は、伊那署を含め、管内に山岳地帯を持つ4つの警察署に隊を配置しました。 指命式では隊員を代表して中内(なかうち) 崇雄(たかお)巡査部長が、決意表明を行いました。 県警ではこれまでも、山岳遭難などが発生した場合は出動していましたが、 今回、登山靴やザックなどの装備品を配備して、隊を結成しました。 軽装な登山者や、無理な計画の登山者への指導やパトロールの他、遭難が発生した場合は、救助に向かい、山岳遭難防止対策協会とともに活動します。 伊那署管内では、去年1年間で6件、6人が山岳遭難していて、1人が重傷でした。 県全体では110人が隊員に指命されていて、伊那署でも、今後、隊員を5人から10人に増員するなど、活動を強化していくということです。

-

戦争体験の証言を歌に 伊那で聞き取り調査

戦争体験の証言を歌にして平和活動を行っている長野市出身のシンガーソングライター清水まなぶさんが18日伊那市を訪れ市内の戦争体験者から聞き取り調査を行いました。 清水さんは平成12年に小室哲哉さんプロデュースにより歌手デビューしました。 平成19年、祖父の残した戦争体験手記を目にしたことをきっかけに戦争体験者の声を歌で伝える活動を行っています。 今回もその一環で伊那市を訪れ東京大空襲に遭遇した溝口和夫さんやその兄弟から話を聞きました。 溝口さんは1945年昭和20年東京で暮らしていて空襲にあいました。 清水さんは県内全ての市町村をまわりそこに住む戦争体験者の聞き取り調査を行うことにしています。 清水さんは伊那ケーブルテレビが8月11日に伊那市のいなっせで開く「語り継ぐ戦争 公開シンポジウム」で歌を披露するほかパネルディスカッションにも参加することになっています。

-

熱中症の症状で女子児童一人が病院に搬送

13日午後3時頃、上伊那広域消防本部管内で、熱中症とみられる症状で小学生の女の子一人が病院に搬送されました。 消防本部によりますと、搬送されたのは、辰野町の女子児童で、学校の校舎内で具合が悪くなり、岡谷市の病院に運ばれたという事です。 13日の伊那地域の最高気温は31.2度で、4日連続の真夏日となりました。 消防では、水分や塩分をこまめにとるなど、熱中症の予防を呼びかけています。

-

熱中症の疑いで女子高校生搬送

12日上伊那広域消防本部管内で熱中症とみられる症状で女子高校生1人が病院に搬送されました。診断の結果症状は軽いということです。 上伊那広域消防本部によりますと搬送されたのは伊那市の女子高校生です。 体育館でバレーボールをしていたところ突然倒れ病院に搬送されたということで診断の結果、症状は軽いということです。 12日の伊那地域は最高気温が32.7度まであがる真夏日となりました。 長野地方気象台によりますとこの暑さは、しばらく続くと予想していて熱中症には十分注意するよう呼びかけています。

-

公共交通利用促進キャンペーン

バスや電車など公共交通の利用を呼びかけるキャンペーンが29日伊那市の伊那市駅前で行われました。 キャンペーンは日本私鉄労働組合総連合会に加盟する労働組合が全国で展開しているものです。 29日は伊那バス労働組合およそ20人が伊那市や駒ヶ根市など5か所に分かれて通勤、通学途中の会社員や学生に啓発パンフレットを配っていました。 組合員は「地域の皆様の移動の手段をしっかり考え持続可能な公共交通を維持するため取り組んでいます。」とPRしていました。 伊那バス労働組合では「公共交通の使命である安全・安心・快適な 輸送に努め特に安全対策は十分に労使で話し合いながら対応していきたい。」と話していました。

-

倒木で国道361号一時通行止めに

伊那市の美篶と高遠町境の国道361号で、3日朝倒木があり、一時通行止めとなりました。 道路を管理する伊那建設事務所では、松くい虫による松枯れと昨夜からの雨が原因とみています。 倒木があったのは、伊那市高遠町鉾持の国道361号で、午前8時頃、道路北側の崖の上の赤松の木が落下しました。 これにより、現場は2時間近く通行止めになりました。 けが人や車両の被害はありませんでした。 道路に落ちた松の撤去作業が終了した午前9時44分に通行止めは解除されました。

-

伊那谷九条の会 反戦平和訴える街頭宣伝

反戦平和を訴える上伊那在住者でつくる伊那谷九条の会は、安全保障関連法案に反対する街頭宣伝を3日、伊那市のいなっせ前で行いました。 この日は、伊那谷九条の会のメンバー3人が、「NO!戦争法案」と書かれたボードを手に、ビラを配りながら通行人やドライバーに平和の大切さを訴えていました。 伊那谷九条の会は、集団的自衛権の行使容認が閣議決定したことを受け、去年7月に発足しました。 会ではこれまで、デモ行進をしたり平和について考える集会を開くなど、反戦平和を訴える活動を行ってきました。 会では、10日にも「上伊那縦断ピースアピール」と題して、辰野町から中川村までの国道沿いなどでビラ配りを行う予定です。

-

水上特攻兵器 挺進爆雷艇を再現

NPO法人美和湖倶楽部理事長で伊那市西町の蓑口健二さんは太平洋戦争末期に旧日本軍がつくった水上特攻兵器、挺進爆雷艇の再現に取り組んでいます。 蓑口さんはボートが趣味で自ら設計、製造も行います。 戦後70年の今年、改めて戦争について考えるきっかけにしたいと水上特攻兵器、挺進爆雷艇の再現に取り組んでいます。

-

首都圏の理工系大学就職担当者と伊那市内の行政・企業が意見交換

上伊那の行政機関などでつくる上伊那地域若者人材確保連携協議会は、首都圏の理工系大学就職担当者を招き、地元企業や行政との情報交換を行う交流会を25日と26日の2日間行いました。 伊那市を訪れたのは、首都圏の理工系大学の就職担当者でつくる「大学職業指導研究会第四分科会」の会員20人です。 2日間市内の製造業5社を訪れ、製品や作業の工程を見学したり担当者から話を聞きました。 アルミ電解コンデンサの製造を主力とする伊那市西箕輪のルビコン㈱では白鳥孝市長が伊那市の取り組みを紹介しました。 白鳥市長は「この地域には様々なものづくりの企業があり選択肢が広い。地元から日本を変えていくという思いで人材確保に力を入れていきたい」と話しました。 また、昨夜は地元企業の人事担当者や行政機関と意見交換を行いました。 大学の就職担当者は「今年度は企業の採用開始がこれまでの3月から8月に変更になったことで不安や焦りを感じる学生が特に多くみられる」と報告しました。 企業人事担当者の「首都圏の学生との接点がないと感じる」との意見に対し、大学担当者からは「高校時代や大学1・2年のうちから地元の企業のことや技術担当者と話す機会を設け、じっくり紹介していくことが大切」との回答がありました。 就職担当者は大学で交流会の様子を公表するなどして、学生の誘致に協力したいとしています。

-

出水期むかえ 伊那市消防団が水防訓練

梅雨や台風などにより川が増水しやすい時期を迎え、伊那市消防団は、河川災害に備えるための水防訓練を、14日に行いました。 伊那市消防団の班長以上の団員約300人が参加し、伊那市西春近の天竜川右岸で訓練が行われました。 出水期の河川災害に対応するため毎年行っている訓練です。 ロープの結び方や土のうの作り方などを伊那建設事務所の職員が指導しました。 武田信玄が考案した伝統的な治水工法のひとつとされている中聖牛をつくる訓練も行われました。 団員らは、2.7mから7.5mの木材24本を三角錐に組み合せる手順を確認していました。 中聖牛は、増水した河川がカーブしている箇所に入れる事で、堤防に直接水が当たらないようにし、決壊を防ぐ効果があるという事です。 伊那市消防団の三澤俊明団長は、「災害時は人命が最優先。安全に避難した上で、万が一の時は今回の訓練を活かしていきたい」と話していました。

-

伊那市西春近でトラック衝突 男性両足骨折

2日午後4時10分頃、伊那市西春近の国道153号でトラック同士が衝突し、男性一人が両足の骨を折る大けがをしました。 伊那警察署の発表によりますと、事故は伊那市西春近で国道に出ようとした中川村の男性会社員が運転する中型トラックと、南箕輪方面に進行していた、伊那市の製材業の男性が運転するトラックが出合い頭に衝突したものです。 この事故で、製材業の男性が、両足の骨を折る大けがをし、伊那市内の病院に搬送されました。 伊那署では事故の原因について、調べを進めています。

-

住民14人 元伊那市議の男性を告訴へ

元伊那市議会議員の男性に対し貸した金が返済されず、詐欺の疑いがあるとして、市内の住民14人が伊那警察署に告訴状の写しを27日提出しました。 告訴状を提出した伊那市内に住む14人は、元市議会議員の男性に対し、去年2月から5月にかけ合わせて2670万円を貸したという事です。 元市議の男性は、金を借りる時に「東京にいる次男が土地を買うため資金が必要」、「次男の裁判で急なお金が必要」などと言い、一人当たり50万円から320万円余りを借り、いまだ返済していないという事です。 その後、住民らが返済を求めると返済計画は示されるものの実行されず今日に至っているということです。 元市議の男性は取材に対し、この事実を認めています。 住民らによると元市議は告訴した14人の他にさらに34人からおよそ5000万円余りを借りているという事です。

-

女性の視点で防災考える

女性の視点による災害避難所の課題や日頃の防災対策をテーマにした防災講演会が24日伊那市の狐島第一公民館で開かれました。 講演会は狐島自主防災会が開いたもので会場には区民およそ50人が集まりました。 講師を務めたのは長野県防災アドバイザーで防災士の小林眞由美さんで家庭内での防災対策や避難所での課題について女性の視点で話をしました。 家庭内での防災対策について小林さんは「災害で水の供給が途絶えた時に備え、風呂の湯は残しておく。災害時に持ち出す非常食については期限切れのものがないか見直しをするほか家族に病気の人がいる場合は薬のほか処方箋も用意しておくとよい」と話していました。 また避難所で役立つものとしてカセットコンロやバケツ、空になったペットボトルなどを挙げ、ライフラインが途絶えた中でどのように食事を作り、食べ、片付けるかを実践する女性力を身に付けることが大切だとアドバイスしていました。

-

災害時の応援体制を協議

伊那市と災害時応援協定を結んでいる団体が集まり災害時の対応などについて考える会議が18日伊那市役所で開かれました。 会議には災害時応援協定を結んでいる団体や企業と市の関係部署からおよそ90人が出席しました。 現在伊那市は医療救護や物資の供給、災害復旧などについて企業や団体と54の協定を結んでいます。 15日は締結している協定の発動のタイミングや災害時の支援人員や物資などの状況について関係するグループに分かれて話し合いが行われました。 食料品や物資を提供する企業は「流通が途絶えた場合でも今ある在庫で対応したい。グループ内で融通し被災地優先で物資をまわしたい。」と話していました。 伊那市危機管理課では「災害時は住民に正しい情報をいかに伝えるかが重要になってくる。関係団体と連携を図り備えたい。」と話していました。

-

戦没者遺族から聞き取り調査

伊那市日影区の歴史や文化、産業などについて調べている「日影区の歴史を語る会」は区内に住んでいた戦没者の戦地での状況などについて遺族から聞き取り調査を始めました。 「日影区の歴史を語る会」では戦後70年の節目の今年、区内に住んでいた戦没者の戦地での状況についてまとめることにしました。 日影区には太平洋戦争による戦没者が27人ほどいるということで会員が手分けして遺族からの聞き取り調査を始めました。 15日、語る会代表の池上正直さんは抑留されていたシベリアの病院で父親を亡くした保科正子さんを訪ねました。 昭和18年、満州で生まれた正子さんは3人兄弟の次女で現在72歳。 3歳の時に父保さんを亡くした正子さんは、母親から聞いた満州からの引き上げの様子など戦中戦後の話を伝えていました。 語る会では遺族からの聞き取り調査により戦没者を追悼するとともに戦争の記憶を伝えていくことにしています。 また8月には今回の調査内容をまとめた報告会も開くことにしています。

-

安全・安心なまちづくりへ 意見交換

WHO世界保健機関からセーフコミュニティを認証取得している箕輪町で安全や安心なまちづくりについて考える集いが12日文化センターで開かれました。 「箕輪町安全安心の日の集い」には、各種団体や一般、町関係者など100人が出席しました。 会場では、子どもや高齢者の安全、交通事故防止など5つのテーマに別れワークショップが開かれました。 ホールで開かれた全体会ではワークショップの各グループの代表者が報告を行いました。 このうち、高齢者の交通事故をテーマにしたグループからは、「免許を返納したくてもできない事情がある人も多い。 高齢者が自動車を運転をしなくても暮らせるよう、サポートする体制が必要」と話していました。 また、子どもの安全について話し合ったグループは「大人から子どもへ挨拶する事で、周囲への気配りに繋がり、犯罪抑止につながる」と話していました。 集いではこの他に、町のモデル地区としてセーフコミュニティ活動に取り組んできた北小河内区に日本セーフコミュニティ推進機構から感謝状が渡されました。

-

台風6号は温帯低気圧に 引き続き大雨と強風に注意

強い台風6号は12日午後6時頃温帯低気圧に変わりましたが12日夜遅くから13日未明にかけて県内に最も接近し南部を中心に大雨になる見込みです。 長野地方気象台では、土砂災害や河川の増水などに注意を呼びかけています。12日の伊那地域は、最大瞬間風速19.4メートルを記録する強い風が吹きました。 県内には12日夜遅くから13日の未明にかけて最も接近する見通しです。 13日午前6時までの24時間に降る雨の量は南部で70ミリと予想されていて南部を中心に1時間に40ミリの激しい雨が降る所もありそうです。 また、夜遅くにかけて13メートルの強い風も吹く見込みです。 長野地方気象台では、土砂災害や河川の増水に注意するよう呼びかけています。

-

三峰川ジョギングロード一部通行止め

上伊那広域連合が進めている新しいごみ中間処理施設建設にともない11日から三峰川サイクリング・ジョギングロードの一部が通行止めとなっています。 通行止めとなっているのは三峰川橋南交差点からおよそ1.6キロの区間です。 施設建設のための工事車両の導入路や堤防整備にともなうもので11日は工事関係者が通行止めとなる区間やその周辺を調査していました。 伊那市が整備している三峰川サイクリング・ジョギングロードは1周およそ10キロですが工事により周回での利用ができなくなります。 迂回路が確保できないことから市では榛原河川公園を起点に3キロ、5キロ、7キロ、10キロの折り返し点を設定し利用者の目安にしてもらうとしています。 周辺には憩い広場も整備する計画で工事期間は平成30年12月末までを予定しています。

-

春の全国交通安全運動始まる

春の全国交通安全運動が11日からはじまり警察や交通安全協会がドライバーに事故防止を呼びかけました。 箕輪町の国道153号箕輪バイパスでは警察や町安協がドライバーに安全運転の啓発パンフレットを配り事故防止を呼びかけていました。 運動の基本は「子供と高齢者の交通事故防止」となっていて、通学路や生活道路の安全確保と歩行者保護の徹底を重点課題としています。 伊那警察署管内での今年の事故件数は10日現在169件で去年と比べ15件増加しています。 また死亡事故も2件発生しています。 交通事故が増加傾向にあることから伊那署では夜間や交差点での取り締まりを強化するほか高齢者の事故防止に力を入れるとしています。 春の全国交通安全運動は20日までの10日間で期間中、街頭啓発のほかシートベルト着用状況の調査を予定しています。

-

JICA協力隊員が語るネパール地震

独立行政法人国際協力機構ジャイカからネパールへ派遣され地震に遭遇した協力隊員が10日、現地での様子や支援のあり方などについて講演しました。 10日は駒ヶ根市の青年海外協力隊訓練所で、地震に遭遇した隊員が話をしました。 これは訓練中の協力隊候補生が今後の活動に役立てようと企画したもので会場にはおよそ80人が集まりました。 話をしたのは3月にネパールへ派遣された女性隊員3人で4月25日の地震の際、震源からおよそ140キロ離れた首都カトマンズに滞在していました。 立ってはいられないほどの揺れだったということですが隊員は全員無事でした。 しかし情報が乏しいうえに食料や飲み物の備蓄がなかったことから後の対応にとまどったといいます。 ある隊員は「食料や飲料水の備蓄がなかったので買い出しに行ったが、どの程度買っていいのか、どれくらい買うと買い占めになるのか分からなかった。栄養士の隊員がいたので3日分の栄養素を計算し人数分購入するという対応をした。」と話していました。 隊員らは地震の後、地元ボランティアの清掃活動に協力したり日本への情報発信などを行い5月2日に帰国しました。 講演では今後のネパールへの支援のあり方についても話がありました。 支援のうち義援金については「政府にいってしまうとどこにどれくらい行き渡ったか分からない。現地で動いているNGOとか団体は何を買うために寄付を募っているとかどこの村を支援するためお金が必要など情報を発信しているのでそういうところに寄付することがすぐできること。」と話していました。 隊員らは6月に再びネパールへ入る予定で被災地の復興支援などにあたることにしています。

-

原発と憲法を考える集い

憲法記念日の3日、伊那市で原発と憲法を考える集いが開かれました。 憲法学者で東京慈恵会医科大学教授の小澤隆一さんが講演しました。 伊那市文化財審議委員会の竹入弘元会長や元信州大学教授の建石繁明さん、元教職員や郷土史家などで構成する実行委員会が毎年憲法記念日に開いています。 小澤さんは、「国のあり方の根幹を変える『戦争立法』日本国憲法9条から考える」と題し講演しました。 小澤さんは、「あれだけ戦争を繰り返し多くの被害を出した20世紀から学ぶべきことは、今度こそ本腰を入れて平和の実現、未完の平和の課題にチャレンジすること。 日本国民として何かと言えば憲法9条を守ることであり、その精神を他の国の人々とも共有すること。」と話しました。 この講演会の様子は、30日からご覧のチャンネルで放送します。

-

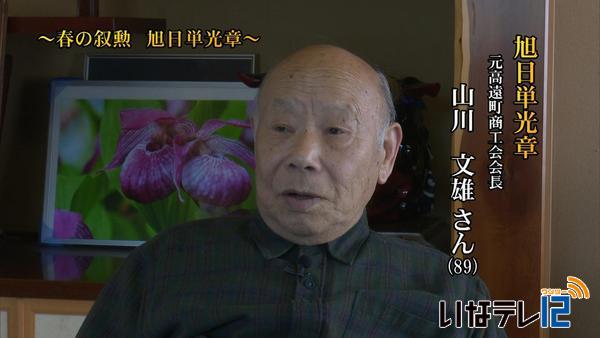

~春の叙勲 旭日単光章~ 山川文雄さん

受章について山川さんは「そんな器ではないので断ってきたが、方々から電話がくるので受けることにした。」と話します。 中小企業振興功労で旭日単光章を受章した伊那市高遠町西高遠の山川文雄さんは大正15年生まれの89歳。 伊那市西箕輪与地の出身で名古屋の軍需工場に勤め、戦後地元に戻りました。 昭和33年、高遠町の山川燃料店に婿入りし後継者となりました。 昭和58年高遠町商工会会長に就任し平成7年までの4期12年間務めました。 会長時代は商店街の活性化に尽力し無料駐車場の整備や道路拡幅、歩道の設置事業などを手がけました。 城下町の人間の気風というか、「俺の家にいくら財宝が眠っているか分からないのに、その調査もしないでいきなり道路を広げるとは何事だ。」と反発を受けて何回も何回も討論会をやった。 「今は良かったと思っている。道路、歩道を広げて良かった。来てくれたお客さんたちが安心して買い物ができる町並みができたので良かったと思っている。」と話します。 また当時手狭だった商工会館建設にも着手し昭和61年に完成しました。 商工会館建設では仲が良かった当時の北原三平町長と山川さんとで「大広間を役場職員が集まる時使ってもいい」という条件付きで建てることが決まったということです。 地域振興の第一線からは身を引きましたが今も高遠町を大切に思う心に変わりはありません。 今の伊那市商工会について山川さんは「会長を中心によく会員がまとまってやっている。小さい商工会ではあるけれど大丈夫だと思う。」と話していました。

-

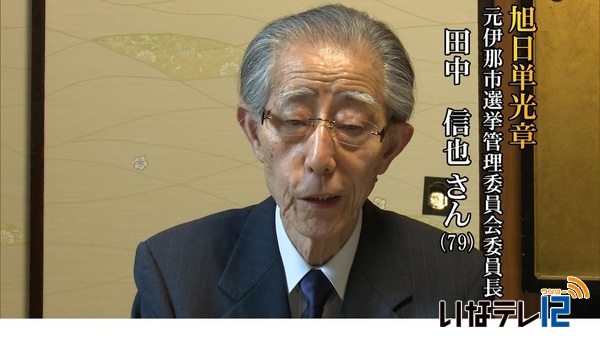

~春の叙勲 旭日単光章~ 田中信也さん

「みんなの助けがあって選挙ってできているんですよ。 感謝しかないですね」 伊那市坂下の田中信也さん、79歳。 選挙管理事務功労で旭日単光章を受章しました。 田中さんは、平成11年に伊那市の選挙管理委員補充員となり、選挙運営に携わります。 その後、平成15年10月から、10年8か月間、伊那市選挙管理委員会委員長を務めました。 在任中の平成15年12月から始まった期日前投票制度。 期間中は毎日会場に足を運び、投票に立ち会ってきました。 「お年寄りがね、足の悪いような方が市役所まで来ていただいて、 なかなか足の進んでいかない人が一生懸命歩いてきて 投票して、頭を下げて帰られる。 いつも感激するんですけどね」 国会では、選挙権年齢の引き下げが議論されています。 そんな中、田中さんは若者の関心の低さを懸念しています。 「20代の若い人たちね。投票率がうんと悪いわけ。 本当は若い人たちも選挙事務所へ行って、 選挙ってこういうものだってわかってもらうと 投票する気になる気がしますよ。 選挙の中へ飛び込まなきゃ。 人のものだと思ってるとダメなんだと思いますよ」 田中さんは、どうしたら多くの人に選挙に関心を持ってもらえるかを考え続けてきました。 「投票率がいいと、委員長としても本当にほっとする。 投票してくださいと、大きな声で言いたいですね」

-

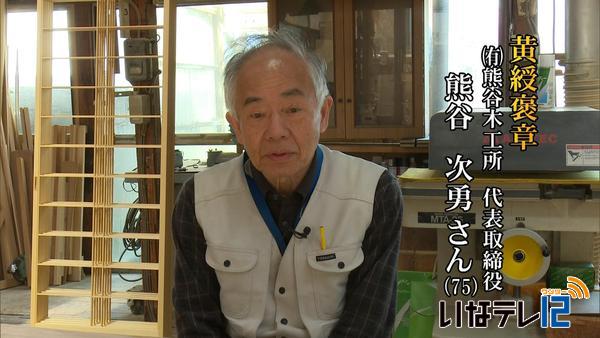

~春の褒章 黄綬褒章~ 熊谷次勇さん

春の叙勲と褒章が28日発表され、伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは3人が受章しました。 黄綬褒章を受章した㈲熊谷木工所代表取締役の熊谷次勇さんの喜びの声をお伝えします。 「大勢の皆さんにお世話になってこんな賞を頂けて、また自分の業界のためにもありがたいことだと光栄に思っております」 伊那市荒井の熊谷次勇さん75歳。 熊谷さんは自宅の隣に木工所を設け、手仕事で木製の建具や家具などを製作しています。 昭和30年15歳の時に、初代代表で父の忠治さんに弟子入りをしました。 夜間は上伊那農業高校の定時制に通いながら、昼は木工所で父の作業を見て工程や技術を覚えたということです。 「親父さんからは誠心誠意一生懸命やることを一番言われました。 見て覚えろという時代でしたので、親父さんから手を取って教えていただいたということは1度もないんですけど、たまたま自分の覚える頃は職人の弟子が大勢いましたので、見て覚えました」 「(父・忠治さんは)厳しかったですね。職人ですのであまり余分なことは言わない人でした。大変でした」 昭和50年から跡を継ぎ、現在は弟子の育成にも力を入れています。 一部がガラスになっていて開け閉めができる「雪見障子」 「上と下が風の通るようになっていて、真ん中はガラスで開けると外が見えます」 伊那市役所1階の多目的ホールに、熊谷さんが製作した組子細工が展示されています。 細かい細工模様は熊谷さんが得意とする技法の1つです。 木工職人になってから60年。 モットーにしている言葉は「整理整頓」と「生涯現役」 「プラスチックとかああいう物とは違って木は生きてますので。癒されるんじゃないかなと感じています」

-

上伊那招魂社で戦没者慰霊祭

伊那市中央にある上伊那招魂社で23日、例祭が行われ、戦争で亡くなった約5,700柱の霊を慰めました。 伊那公園西にある神社、上伊那招魂社です。 例祭には上伊那の遺族会や社会福祉協議会、神社総代会など200人ほどが参列しました。 神事では、祝詞が奏上されました。 上伊那招魂社は明治40年に建立され、毎年この時期に戦没者を追悼する例祭を行っています。 明治10年に起きた西南戦争から太平洋戦争までで亡くなった5,789柱の霊が祀られています。 毎年この時期に例祭を行っていて、今年で109回目となります。 参列者は玉串を供え戦没者の冥福を祈っていました。 伊藤光宣宮司は「今年は終戦から70年。大勢の人に慰霊の誠を捧げてもらえた事がうれしい」と話していました。

62/(金)