-

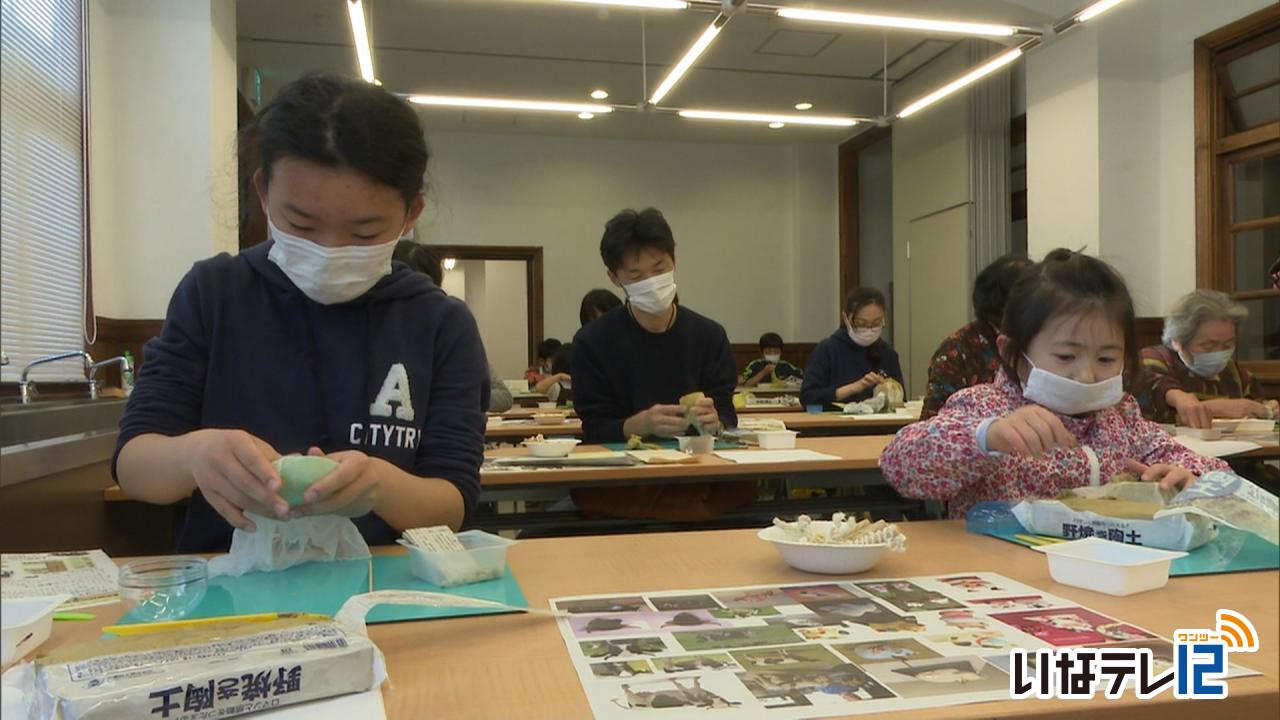

縄文時代の干支「丑」の土鈴づくり

縄文時代の土の鈴を、来年の干支 丑の形で作るイベントが、伊那市の創造館で行われました。

19日は、伊那市内の親子など20人がイベントに参加しました。

創造館では、毎年この時期に、干支の土の鈴・「土鈴」を作るイベントを行っていて、今回で11回目です。

土鈴は、1万5000年前から2800年前の縄文時代にも作られていたということで、その音色を楽しんでもらおうというものです。

参加者はあらかじめ考えてあった丑のデザインにそって作品を作っていました。

丑の形以外で自由に作品を作る人もいました。

土鈴は、乾かした後、来月上旬に窯で焼き、参加者が持ち帰るということです。

-

羽広公民館 一部封鎖前に見学会

伊那市西箕輪の羽広公民館は建物の一部を来月から封鎖し、立ち入り禁止とします。

15日は工事を前に見学会が開かれ地区住民20人ほどが参加しました。

羽広公民館は1955年(昭和30年)に竣工しました。

延床面積はおよそ900平方メートルあり、このまま使用するには消防法によりスプリンクラーなどの設置が必要となります。

区では、このまま公民館として使えるよう、建物の一部を閉鎖することにしました。

公民館は戦後、多くの行事や会合を行える広さを持ち、新たな保育園の建設を望む地域の声を受け作られました。

使われた木材は全て仲仙寺の山の樹木を使い、建設費も木材を売ったお金で賄ったという事です。

昭和31年から昭和47年までは保育園としても使われていました。

2階の貴賓室です。

地区の行事の他、結婚式も行われたという事です。

参加者の中にはここで式を挙げた人もいました。

2階などの閉鎖工事は来月1日から始まるという事です。

-

高遠保育園 もちつき

伊那市高遠町の高遠保育園で18日もちつきが行われました。

今年は新型コロナの影響で園児はもちをつかず、声援のみの参加となりました。 -

「ミルクあんこプリン」21日から販売

南箕輪村の日帰り温泉施設大芝の湯で販売されている「おもてなしプリン」に、新たに餡子が乗った「ミルクあんこプリン」が21日から販売されます。

こちらが「ミルクあんこプリン」です。

1つ税込み420円で、餡子とプリンの2層になっています。

餡子は、伊那市高遠町の和菓子店「亀まん」のものを使っていて、甘みを引き立たせるため塩羊羹が練りこまれています。

大芝の湯の原賢三郎さんが、地元の和菓子をPRしようと亀まんに協力を呼び掛け、3か月ほど試作を重ねて完成させました。

ミルクあんこプリンは1つ420円で、21日(土)から大芝の湯で販売されます。

販売開始の土日は、60円引きの360円で買うことができます。

-

木工や布工芸など伊那谷の手しごと展

木工や布工芸などの作品が並ぶ伊那谷の手しごと展が17日から伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まりました。

伊那谷の手しごと展には伊那市など上伊那を中心に6人の作家が木工や布工芸など800点ほどを出品しています。

6人はクラフト展などで知り合ったものづくりの仲間で情報交換をしながら作品づくりに取り組んでいるということです。

かんてんぱぱホールでは毎年、春と秋の2回展示会を開いていますが今年は新型コロナウイルスの影響で春の開催を見送ったということです。

代表の田中稔さんは「新型コロナにより作品を見てもらう機会が減ってきています。大変な時ですが会場に足を運び各作家の手づくりの温もりを感じてもらいたい。」と話していました。

伊那谷の手しごと展は23日まで開かれています。

-

最高気温20.2度 暖かい1日

16日の伊那地域の最高気温は20.2度を記録し、10月中旬並みの暖かい1日となりました。

伊那市の富県小学校では、児童が学校の畑で取れた芋を焼き芋にして味わいました。

1時間ほどで焼き芋が出来上がり、児童が味わっていました。

16日の伊那地域の最高気温は午後1時49分に20.2度を記録し、平年より7度ほど高い暖かい1日となりました。

長野地方気象台によりますと、向こう1週間は平年より3度から8度ほど気温の高い日が続くということです。

-

セブンイレブン伊那中央店 詐欺を防ぎ感謝状

伊那警察署は、特殊詐欺被害を未然に防いだとして、伊那市のセブンイレブン伊那市中央店に、感謝状を贈りました。

16日は、伊那署の土屋秀夫署長が伊那市の伊那中央店を訪れ、従業員の豊田真司さんに感謝状を手渡しました。

11月3日の午後8時ごろ、店を訪れた市内に住む40代の女性が9万円分の電子マネーを購入しようとしました。

高額の購入を不審に思った豊田さんが女性に確認したところ「パソコンが故障して修理代に使う」と話したということです。

豊田さんは、架空料金請求詐欺を疑い、別の店員と協力して警察に通報し詐欺を未然に防ぎました。

なお、伊那中央店は今年7月にも同様の詐欺被害を未然に防いでいることから、「あなたの街のサギ防止優良店」に認定されました。 -

箕輪西小の児童が間伐作業

箕輪町の箕輪西小学校4年生は、地域住民らと一緒に上古田の区有林で間伐作業などを10月19日に、行いました。

この日は、4年生15人が樹齢およそ10年のヒノキの木10本を間伐しました。

作業は、子どもたちが森に親しみ環境への理解を深める、みどりの少年団の活動として毎年行われています。

児童らが身に着けているヘルメットは、長年の活動が認められ、箕輪町を通して県からきょう贈られました。

間伐は、木の成長に必要な光が当たるようにする作業です。

その後、児童らは不要な枝を切りおとす枝打ちを行いました。

最後は、植樹したヒノキを鹿やうさぎなどの食害から守るために薬剤を塗る作業をしました。

葉の表面に、鹿などが嫌がる匂いのする薬剤を塗ることで、食べられるのを防ぐ効果があるということです。

間伐などを指導した関係者は、「作業を通して森林の働きや自然の大切さを学んでほしい」と話していました。 -

受験生応援!サクラコマ合格祈願

回すと花びらが開くサクラコマの受験シーズンに合わせた合格祈願が16日、伊那市高遠町の弘妙寺で行われました。

サクラコマは、伊那市内の製造業などでつくるご当地お土産プロジェクトチームが完全地産の土産品として完成させたものです。

この日は、プロジェクトチームのメンバーが弘妙寺を訪れ、合格祈願をしました。

コマは、回すと花びらが開くようになっていて、受験シーズンに合わせて毎年合格祈願を行い、販売しています。

また、この日はプロジェクトに参加している高遠さくらホテルの「高遠さくら咲くダルマ」の合格祈願も行われました。

今年は新色のピンクも販売されます。

サクラコマは16日から、高遠さくら咲くダルマは、18日から高遠さくらホテルなどで販売されます。

200個限定の合格祈願サクラコマは1つ税込み1,320円で、だるまはいずれの色も税込みで小が1,500円、中が2,000円で、あわせて150個限定です。

-

春近神社で七五三詣

伊那市東春近の春近神社で、七五三詣が14日、行われました。

この日は着物を身にまとった子どもと、その両親が神社を訪れ、子どもたちの健やかな成長を願っていました。

今年は、新型コロナウイルス対策として事前予約制で、一度に参加できる親子を2組までとし、30分ごと入れ替わりで行いました。

春近神社では、毎年11月15日に近い土日に七五三詣を行っています。

訪れた人たちは、作法を教わりながら玉串を奉納していました。

花畑樹彦宮司は「コロナ禍だが、子どもたちにすくすくと大きく育ってもらえるよう祈りました」と話していました。

春近神社の七五三詣は15日も行われることになっています。

-

第6回翔風会書展 力作並ぶ

伊那市と箕輪町で開かれている書道教室「翔風会」の会員による作品展が町文化センターで開かれています。

第6回翔風会書展には、小学生から一般まで、会員20人の作品約100点が並んでいます。

例年は2年に1度作品展を開いているということですが、今年は新型コロナウイルスの影響で発表の機会がなかったことから、去年に引き続き開催したということです。

作品の中には新型コロナウイルスへの一言と題して並べられたものもあります。

会では「会員の力作が並んでいる。訪れた人に楽しんでもらいたい」と話していました。

作品展は21日(土)まで、箕輪町文化センターで開かれています。

-

栄養ケア・ステーションを新設

伊那市の伊那食品工業株式会社は長野県で第1号となる公益財団法人日本栄養士会認定の栄養ケア・ステーションを新設しました。

13日は伊那食品工業で栄養ケア・ステーション新設発表会が開かれました。

栄養ケア・ステーションは伊那食品工業内の健康パビリオンに併設されます。

日本栄養士会のネットワークのひとつとして地域住民などに栄養指導を行うもので、ダイエット食など栄養バランスを考慮した献立の作成や食事・栄養に関するセミナーなどを開催します。

伊那食品工業によりますと栄養ケア・ステーションは全国で216か所が認定されていて県内では第1号だということです。

伊那食品工業では管理栄養士などを常駐させて栄養に関する相談を受け付けるほか料理教室、健康セミナーの開催を予定しています。 -

弘妙寺 イチョウの絨毯

伊那市高遠町の弘妙寺では、イチョウの葉が落ちて黄金色の絨毯が広がっています。

弘妙寺の境内には樹齢数百年のイチョウの木がありここ数日の冷え込みで葉が一気に落ちました。

毎年この風景を楽しみに訪れる人もいるということで15日の午前中までこのままにしておくということです。

-

長野県内で新たに6人が新型コロナ感染

長野県などは、新たに6人の新型コロナウイルスへの感染が確認されたと、11日に発表しました。

県の発表によりますと、感染が確認されたのは下高井郡木島平村の50代の会社員の女性1人と飯山市の50代の会社員の男性1人です。

濃厚接触者は、あわせて7人です。

また長野市は、新たに4人の新型コロナウイルスへの感染が確認されたと、11日発表しました。

感染が確認されたのは、20代女性1人、40代女性1人、50代女性1人、60代男性1人の合わせて4人です。

濃厚接触者は合わせて5人です。

11日午後4時現在、県内で感染が確認されたのは393人となっています。 -

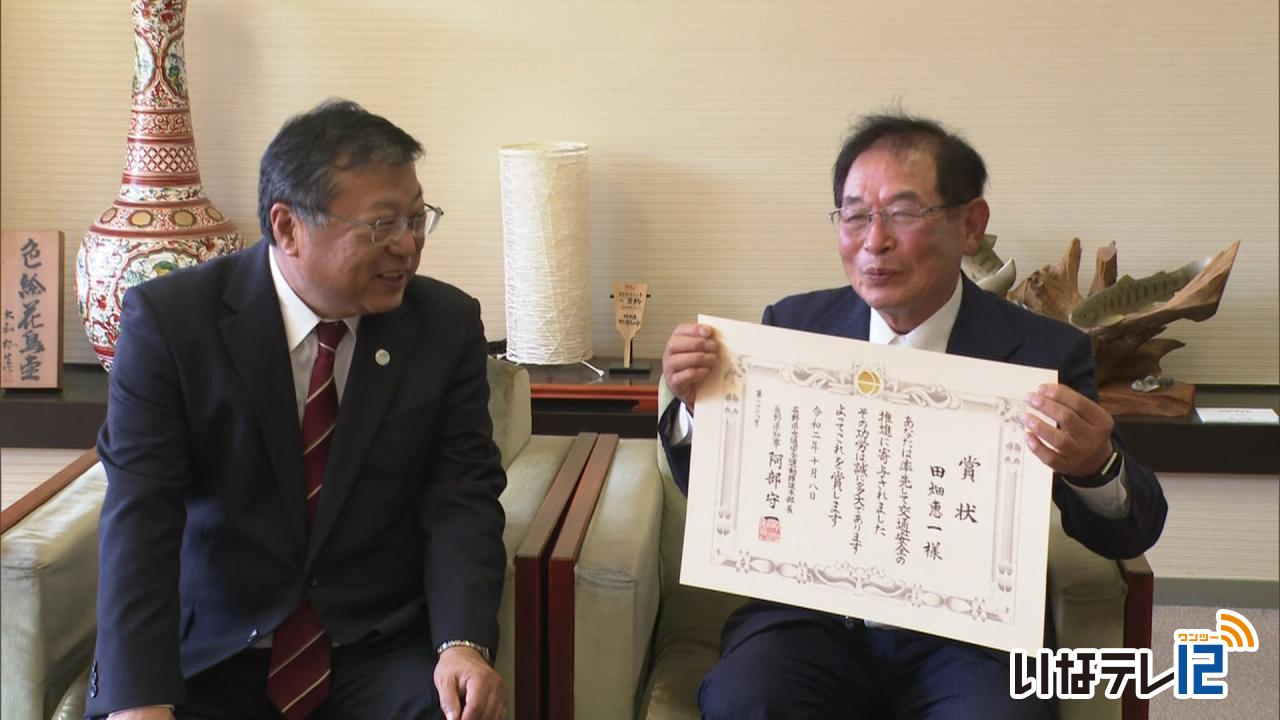

長野県交通推進本部表彰 田畑さん(松島)

箕輪町松島の田畑惠一さんは15年以上にわたり箕輪中部小学校の見守り隊として活動してきた事が評価され、長野県交通安全推進本部から表彰されました。

11日は箕輪町役場で白鳥政徳町長から田畑さんに賞状が伝達されました。

田畑さんは、地域で協力して子供たちを見守っていこうと平成16年に箕輪中部小の見守り隊を立ち上げました。

それから15年以上にわたり登下校の時間にあわせて通学路で交通指導や声掛けをしてきました。

何かあった時に相談してもらえるよう、子供たちとのコミュニケーションを大切にしていて、合言葉決めて声をかけているという事です。

白鳥町長は「今回の表彰は一つの区切りになりますが、今後も子供たちのために頑張ってください」とこれまでの労をねぎらっていました。

-

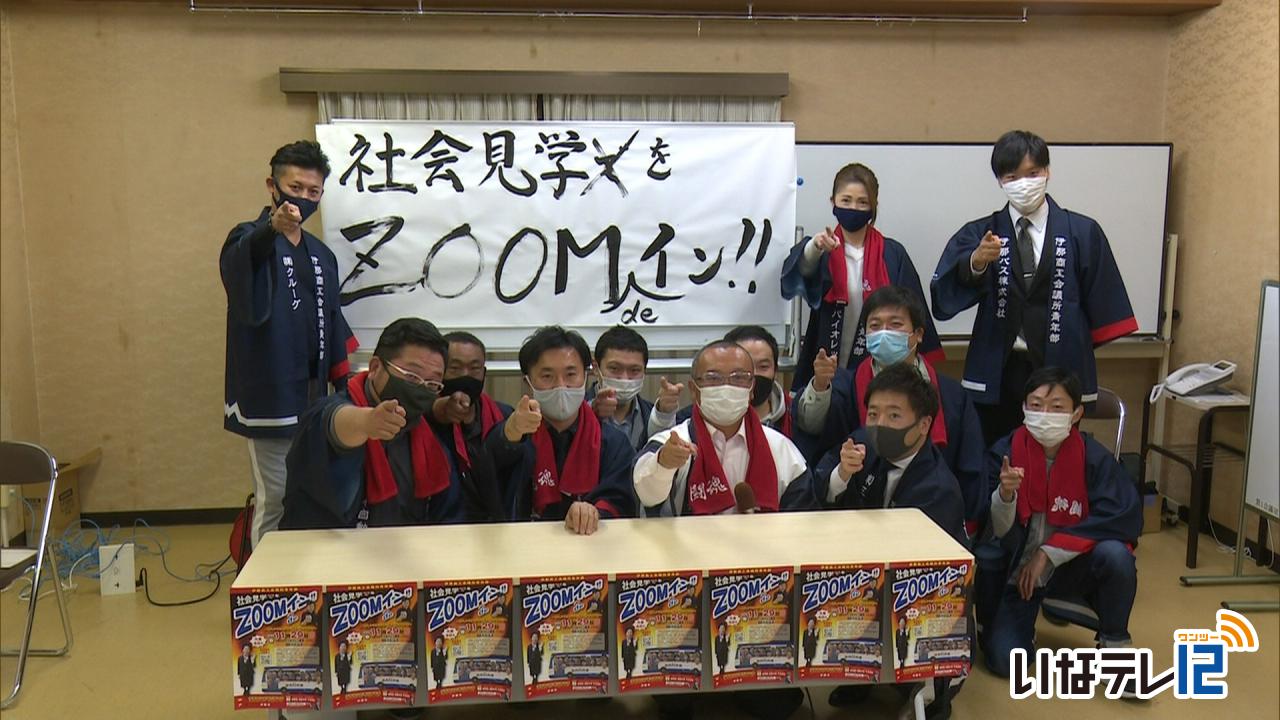

ZOOMで社会見学 29日開催

伊那商工会議所青年部は、テレビ会議システムを使い市内の企業5社を紹介するイベント「社会見学をZOOM de in」を29日に開催します。

伊那市の伊那商工会館で記者会見を開き、イベントの内容について説明しました。

イベントは、今月29日の午後6時からテレビ会議システムを使って行います。

イベントでは、測量設計や廃棄物処理、食品製造などの市内5社を映像で紹介し、クイズ形式で参加者と交流します。

対象は市内の小学5,6年生で先着40人です。

申込締め切りは20日金曜日までです。 -

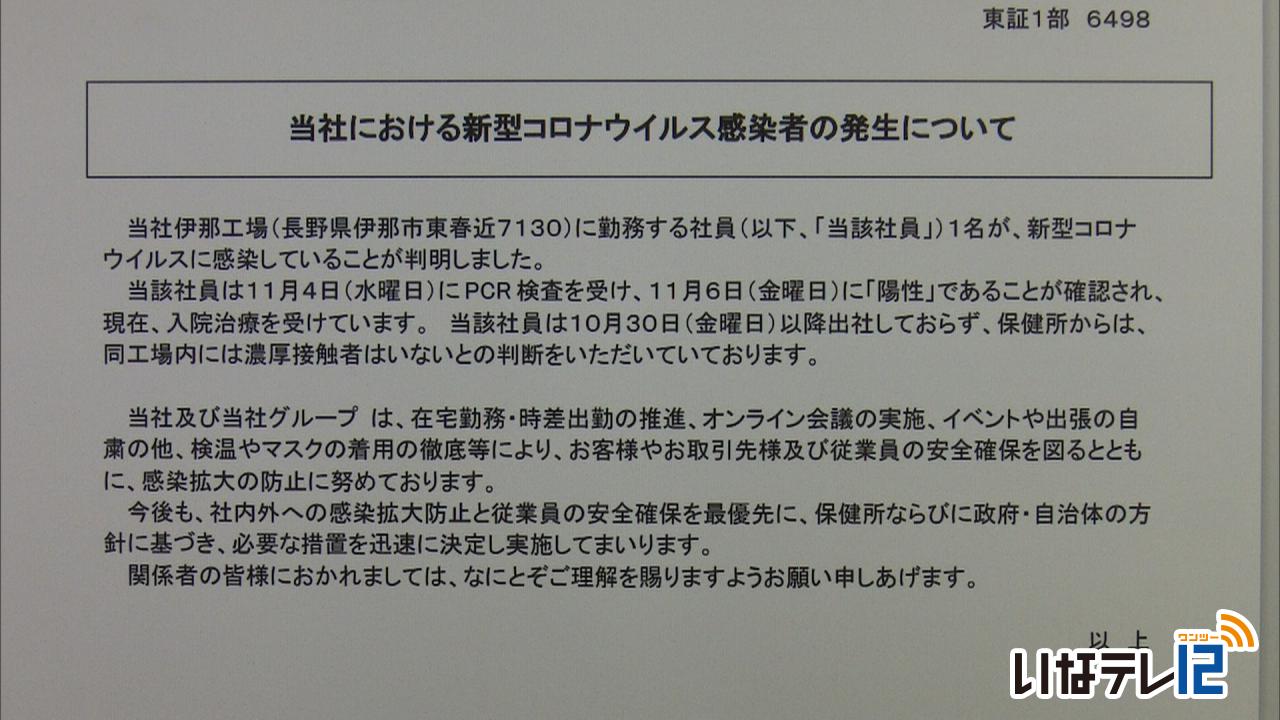

(株)キッツが社員の感染を発表

株式会社キッツは、伊那市東春近の伊那工場に勤務する社員1人が新型コロナウイルスに感染していると9日HPで発表しました。

この社員は7日に長野県が感染を発表した伊那市の5人のうちの1人です。

株式会社キッツは、伊那工場に勤務する社員1人が新型コロナウイルスに感染していることが判明したと9日発表しました。

この社員は7日に長野県が感染を発表した伊那市の5人のうちの1人で、社員は先月30日以降出社していないということです。

キッツでは性別や年代は公開していません。

また、長野県は、新たに1人の新型コロナへの感染が確認されたと今日発表しました。

長野県の発表によりますと、感染が確認されたのは、松本市の20代公務員の女性です。

女性は7日にのどの痛みがあり、検査の結果9日陽性が判明しました。

この女性は長野市の「クラブ ハート オブ ピナイ」の集団感染者の1人と店以外で接触があったということです。

濃厚接触者については調査中です。

また、長野市は、きょう午後4時に新たに2人の新型コロナ感染が確認されたと発表しました。

10日午後5時現在、県内で感染が確認されたのは387人で、入院しているのは44人、死亡したのは6人です。

-

高遠町の建福寺で晋山式

伊那市高遠町西高遠の建福寺で10日新しい住職を迎える晋山式が行われました。

新しく住職となるのは第20世の鵜飼義山さんです。

式の前には檀家や地域の人たちが見守るなかお練り行列が行われました。

鵜飼さんは2016年に建福寺と同じ臨済宗の静岡市の寺院から訪れ副住職を務めていました。

建福寺は1176年に開かれた寺で境内には守屋貞治をはじめとする高遠石工の石仏が数多く残されています。

建福寺で住職が代わるのは約40年ぶりだということで鵜飼さんは「寺の規律など歴代の住職が古くから伝えてきたことを汚さずに檀家さんとともに伝えていきたい」と話していました。

-

「の~このおはなし」木部さん 市長に寄贈

伊那市上の原の木部則子さん(84)は、今年制作した、幼いころの戦争と大地震の記憶を描いた絵本「の~このおはなし」を白鳥孝市長に9日贈りました。

この日は、木部さんが市役所を訪れ、白鳥市長に絵本を手渡しました。

絵本は、木部さんが経験した戦争や大地震の記憶をオリジナルの水彩画と文章で綴ったもので、今年6月に完成しました。

市内で40年ほどガールスカウトの指導者として活動していた木部さんは、自身の経験を少女たちに伝えようと、平成19年に紙芝居をつくったということです。

その紙芝居の内容を絵本にまとめたものが「の~このおはなし」です。

白鳥市長は「記録に残すことで後世につながっていくと思う。絵本を頂きありがたい」と話していました。

木部さんの絵本「の~このおはなし」は、伊那図書館や伊那公民館などで閲覧することができます。 -

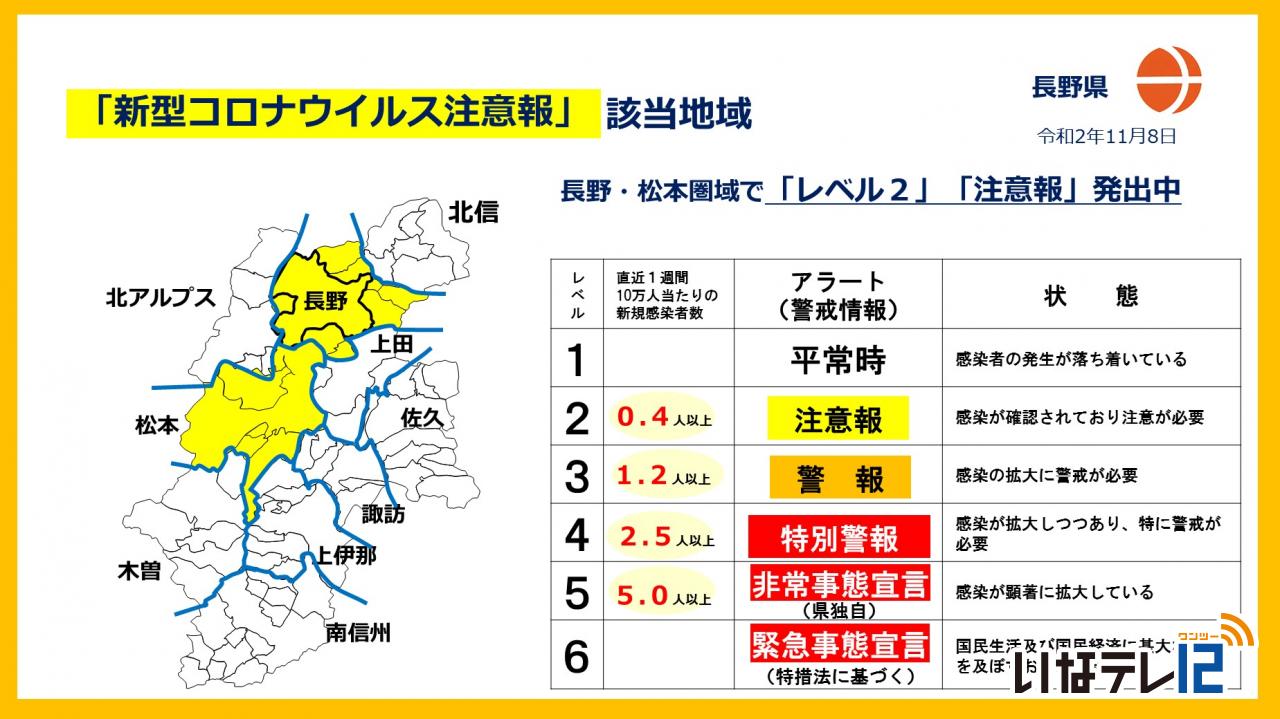

長野県SNSコロナ情報

新型コロナウイルスに関する長野県からのツイッター・ライン情報です。

長野圏域において、濃厚接触者が特定できない集団的な感染が発生し、感染拡大のリスクが認められることから、同圏域の感染警戒レベルをレベル2に引き上げ、「新型コロナウイルス注意報」を発出しました。

-

上伊那広域消防本部 土砂崩落を想定し合同訓練

上伊那広域消防本部は、ゲリラ豪雨や大型台風などによる土砂崩落を想定した合同訓練を、9日から3日間の日程で行っています。

訓練は、土砂崩落により身長140センチの人が首まで埋まったことを想定して行われました。

伊那市内の建設会社の敷地を借りて、実際に近い形で訓練しました。

初日の9日は、管内の救助隊員16人が参加しました。

2人ずつバディを組み、要救助者の周囲の土を掘る人、掘った土を運びだす人、土が崩れてこないように周りを板で囲む人などに分かれ、10分ごと交代して救出にあたっていました。

土砂崩落を想定した訓練は、救出時間の短縮や隊員同士の連携強化を図ろうと行われたもので、これだけの実際に近い形で実施するのは初めてだということです。

作業開始からおよそ30分、要救助者にみたてた人形が運び出されました。

合同訓練は、10日と11日も同様の内容で行われ、3日間でおよそ50人の隊員が参加することになっています。 -

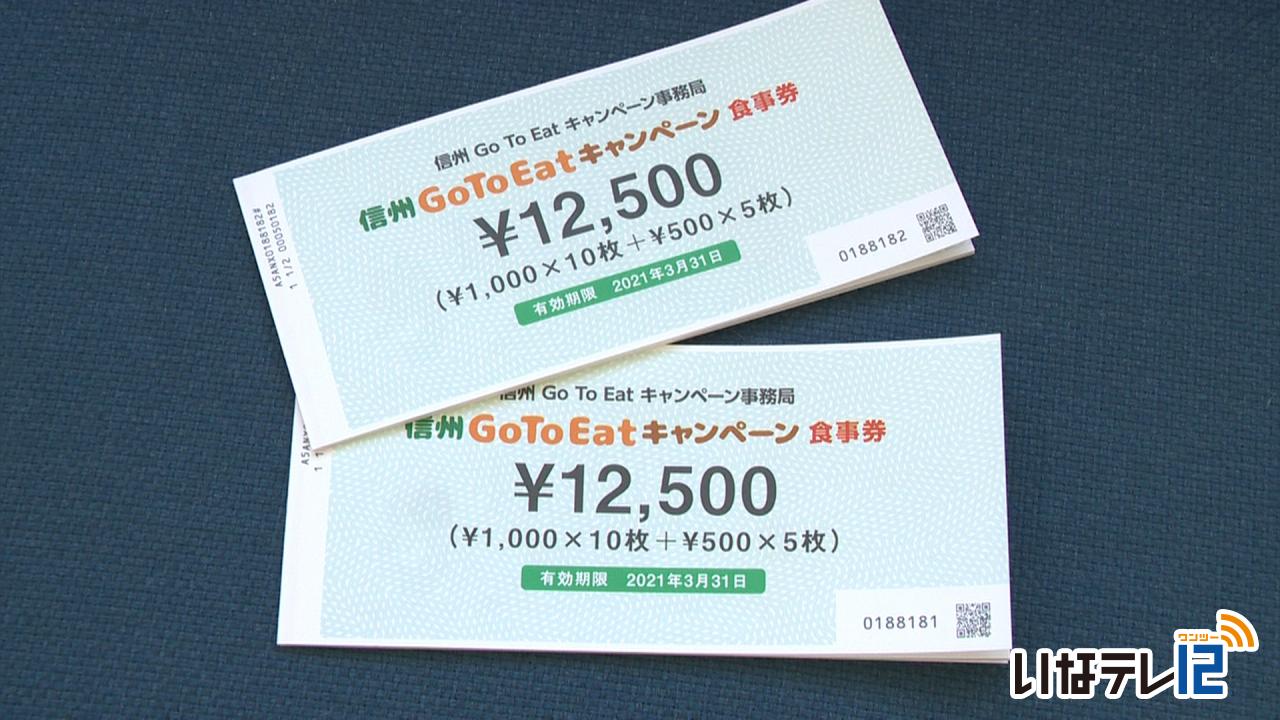

信州GoToEatキャンペーン食事券販売

新型コロナの感染予防対策に取り組みながら長野県内の飲食店を支援する「信州GoToEatキャンペーン」の食事券の販売と利用が、9日から始まりました。

販売は、簡易郵便局を除く県内441全ての郵便局で、9日から始まりました。

1セット1万円で販売され、1万2,500円分の利用ができます。

1度に購入できるのは1人2セットまでですが、来年1月31日まで何度でも購入することができます。

販売数は60万セットで、売り切れ次第終了となります。

9日現在、県内で利用できるのは4,184店舗で、このうち伊那地域はおよそ110店舗となっています。

チケットの利用は、9日から来年3月31日までとなっています。

-

秋の火災予防運動 街頭啓発

9日から15日までの秋の全国火災予防運動に合わせ、上伊那広域消防本部は9日、街頭啓発を行いました。

今朝は、伊那市のいなっせ前の交差点と市役所前で署員がのぼり旗を持ち、火災予防を呼びかけました。

火災予防運動は、春と秋の年2回行われています。

暖房機器を使い始めるこの時期は、灯油と誤ってガソリンを給油してしまう事故や機器の故障などにより、火災が増える傾向にあるということです。

期間日は、13日にも街頭啓発を行う他、市内の大型店に火災予防を呼びかける掲示物を設置するということです。 -

高遠消防署に火災予防看板設置

秋の全国火災予防運動にあわせ、伊那市高遠町の高遠消防署では、高遠高校の生徒がつくった火災予防の看板がお披露目されました。

9日は、高遠高校芸術コース美術専攻の1年生12人が高遠消防署を訪れ、披露会が開かれました。

こちらがその看板です。

生徒によりますと、竜で炎の恐ろしさを表現し、少女が建物を守ろうとしているデザインだということです。

高遠消防署では、10年前から生徒らがつくった看板を設置していて、火災予防の啓発を行っています。

看板は4枚のベニヤ板をあわせて作られたもので、2か月ほどかけて、つくりあげたということです。

消防署の関係者は「火災の恐ろしさをイメージしてもらい、防災に役立ててほしい」と話していました。

-

箕輪町消防団火災予防パレード

9日から始まる秋の全国火災予防運動にあわせて、箕輪町消防団はきょう、町内で火災予防パレードを行いました。

この日は、箕輪町消防団の団員17人が、6台のポンプ車で隊列を組み、町役場から出発しました。

町内を走る火災予防パレードは、毎年この時期に行われていて、暖房器具の取り扱いの注意などを呼びかけました。

上伊那広域消防本部によりますと、管内では8日までに62件の火災が発生し、死亡火災は5件だということです。

このうち箕輪町では2件の死亡火災がありました。

町消防団では、「年末にかけて火を使うことも多くなる。住民に火災予防の意識を持ってもらいたい」と話していました。 -

イベント中止情報

新型コロナウイルスの影響による、イベントの中止情報です。

9日(月)から13日(金)まで予定されていた、伊那市内の脳いきいき教室は中止となりました。 -

山寺文化祭にあわせケーキ作り講座

伊那市山寺区の文化祭にあわせて、親子でケーキ作りの講座が7日きたっせで開かれました。

ケーキ作りの講座には、山寺の保育園児から中学生までの子どもとその保護者17人が参加し、フルーツロールケーキを作りました。

菓匠simizuの清水慎一オーナーシェフが講師となり、作り方を指導しました。

スポンジにクリームを塗って巻いたものの上に、キウイやイチゴ、オレンジなどのフルーツを飾っていきます。

親子でケーキ作りは、公民館講座の一環で開かれました。

この講座は毎年春に開かれていましたが、今年は新型コロナの影響で延期となり、文化祭に合わせての開催となりました。

ケーキが出来上がると、子どもたちは味見をしていました。

また、きたっせでは、山寺文化祭が行われていて、区民の作品およそ350点が展示されています。

「あれから40年」と題し、区民の40年前の写真を展示するコーナーもあります。

山寺文化祭は8日午後2時まで、きたっせで開かれています。

-

歴博で子どもたちが史料に触れ学ぶ

伊那市高遠町の高遠町歴史博物館で歴史資料に触れながら学ぶイベントが7日、行われました。

このイベントは、高遠城址公園のもみじ祭りに合わせて毎年この時期に開かれています。

館内では様々な企画が用意され親子連れで賑わいました。

甲冑の着用体験です。

この甲冑は、松本市の男性が手作りしたもので、子どもたちは記念撮影をしていました。

こちらは江戸時代後期から使われていた火縄銃です。

子供たちは実際に触れて重さを確かめるなどしていました。

また、高遠城の戦いを再現したVR仮想現実の体験も行われました。

高遠町歴史博物館では「イベントを通して気軽に足を運んでもらえるきっかけになればうれしいです」と話していました。

-

シクラメンの販売

7日は立冬です。

暦の上では冬となりましたが伊那地域の最高気温は17・2度まであがり10月下旬並みの気温となりました。

伊那市のつくしんぼ保育園の保護者らは、冬の花シクラメンの販売を行いました。

つくしんぼ保育園では毎年保護者らが運営の資金作りとしてシクラメンの販売を行っています。

1鉢1,400円で、8日も午前10時から午後2時30分まで伊那市のニシザワ双葉食彩館で販売しています。

-

8日に西箕輪オーガニックマルシェ

有機栽培の農家や地元の飲食店が露天販売をするイベント、西箕輪オーガニックマルシェが11月8日に伊那市のみのやさくら亭駐車場で行われます。

西箕輪オーガニックマルシェは伊那市西箕輪大萱のそば店、みのやさくら亭の店長、中澤誠史さんの呼びかけで行われるものです。

毎月第2日曜日に行っていて今回が3回目となります。

8日はテイクアウトや露天販売の店合わせて7店舗が出店する予定で無農薬野菜や新そばが並びます。

西箕輪オーガニックマルシェは11月8日午前10半から伊那市西箕輪大萱の、みのやさくら亭駐車場で行われます。

102/(火)