-

被災地の布が彩るコンサート

伊那北高校出身のクラリネット奏者橋爪恵一さんらによるコンサートが12日伊那市のいなっせで開かれ、ステージを東日本大震災で被災した呉服店の着物で作った作品が彩りました。

ステージには、東日本大震災で被災した呉服店の着物で作ったパッチワーク48枚が飾られました。

演奏したのは、伊那市通り町出身でクラリネット奏者の橋爪恵一さんら2人です。

二人が着ている衣装も被災した呉服店の着物をリメイクしたものです。

橋爪さんの妻、しおみえりこさんは東日本大震災で被災した呉服店の着物を使ってパッチワークを作るプロジェクトを国内外で行っています。

伊那からも8枚が寄せられました。

コンサートではクラシックや沖縄に伝わる曲など7曲が披露されました。

橋爪さんは、「震災が忘れられることのないよう、コンサートを通して伝え続けていきたい」と話していました。

12日はステージの他、ロビーにも作品が展示されました。

-

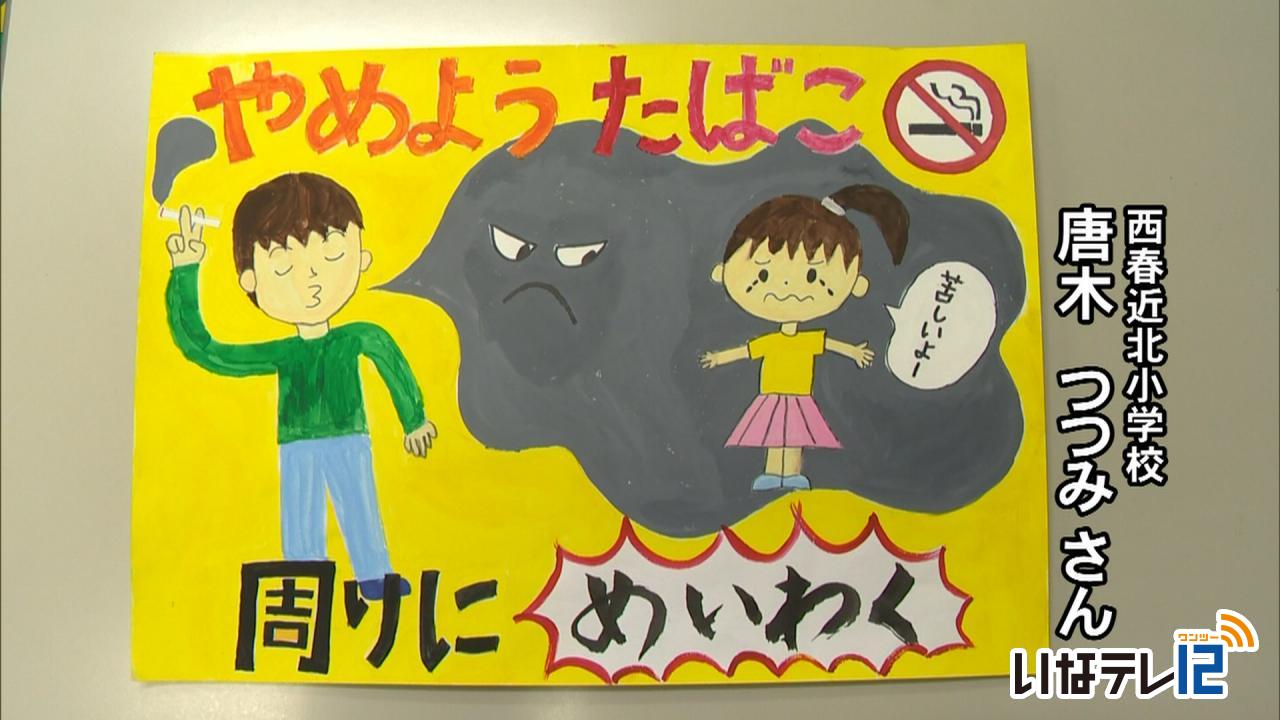

禁煙ポスター 審査会

日本禁煙友愛会が県内の小中学生を対象に募集した禁煙ポスターの審査会が、1日に伊那商工会館で開かれました。

来年のカレンダーに採用される9作品に、上伊那からは2人が選ばれています。

来年のカレンダーに選ばれたのは、伊那市の西春近北小学校の唐木つつみさんと、箕輪中部小学校の植村怜未さんの作品です。

日本禁煙友愛会は、県内の小学校4年生と中学校1年生を対象に、禁煙を呼び掛けるポスターを募集し、今年度は合わせて2,091枚の応募がありました。

日本禁煙友愛会では、「ポスターの作成をきっかけに、たばこを吸わない大人になってほしい」と話していました。

カレンダーは、会員や小中学校、公共施設などに配られます。 -

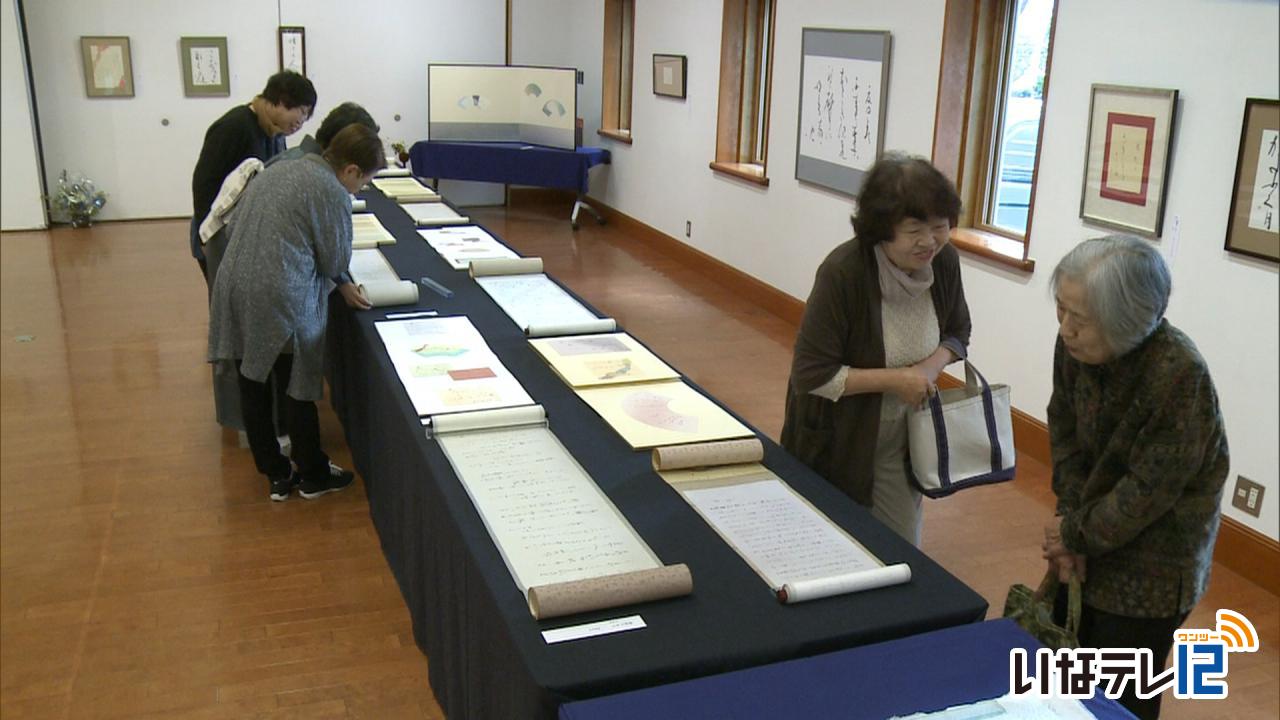

藍の会 書道作品展

伊那市などの書道教室「藍の会」の作品展が12日から伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

藍の会は、伊那市や長野市など県内4か所で開かれている教室で、かな書道を中心に学んでいます。

古典文学や自分の思った言葉を書で表現していて、会場には会員およそ50人の作品、60点が展示されています。

また、展示会では毎回テーマを決め、会員全員で作品を作っていて、今回は源氏物語の歌を屏風仕立てにしました。

藍の会の作品展は、14日 日曜日まで伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

ハロウィン用かぼちゃ収穫

南箕輪村西部保育園の園児はハロウィンで飾るためのかぼちゃをき12日保育園近くの畑で収穫しました。

12日は園児40人あまりが、保育園近くの唐澤俊男さんが管理する畑でハロウィン用のかぼちゃを収穫しました。

収穫したかぼちゃはアトランティックジャイアントという品種で、大きいもので直径30センチから50センチ程に成長していました。

園児は協力してかぼちゃをトラックまで運んでいました。

保育園では来週かぼちゃでランタンを作り、24日ごろ飾り付けるという事です。

-

27日にハロフェスいな2018

伊那商工会議所青年部主催のハロフェスいな2018が今月27日に伊那市のセントラルパークで開かれます。

11日に青年部のメンバーがセントラルパークで記者会見を開き概要について説明しました。

ハロフェスでは仮装大賞の審査があり全員に参加賞が贈られるほかパレードも予定されています。

商店街の店舗をまわるとお菓子がもらえるスタンプラリーは参加費500円で500人が参加できます。

また9年後に開通予定のリニア中央新幹線に関心を持ってもらおうとリニアの仕組みなどについて学ぶJR東海出前講座も開かれます。

セントラルパークには屋台が並ぶほかステージ発表もあります。

伊那商工会議所青年部では「1日中遊べるイベントなので仮装して集まってほしい」と話していました。

-

初心者対象そば打ち教室

初心者を対象にしたそば打ち教室が、伊那市のいなっせで11日に開かれました。

そば打ちの講師は、西春近在住の原秀夫さん・れい子さん夫妻が務めました。

2人は、全国の会員で組織する一般社団法人全麺協が認定する段位を持っていて、秀夫さんが5段、れい子さんが4段です。

教室は、伝統の手打ちそばを体験することでそばに親しみをもってもらおうと伊那市生涯学習センターが開いたもので、今年で3年目です。

伊那市内から10人が参加しました。

参加者は講師の2人に打ち方のコツなどを教わっていました。

そば打ち教室は、10月25日と11月8日にも開かれます。 -

美篶 ヤナギバヒマワリ見頃

伊那市美篶下川手の住民有志が育てている「ヤナギバヒマワリ」が見頃を迎えています。

ヤナギバヒマワリは別名ゴールデンピラミッドと呼ばれ、9月から10月にかけてヒマワリに似た黄色い花を咲かせます。 -

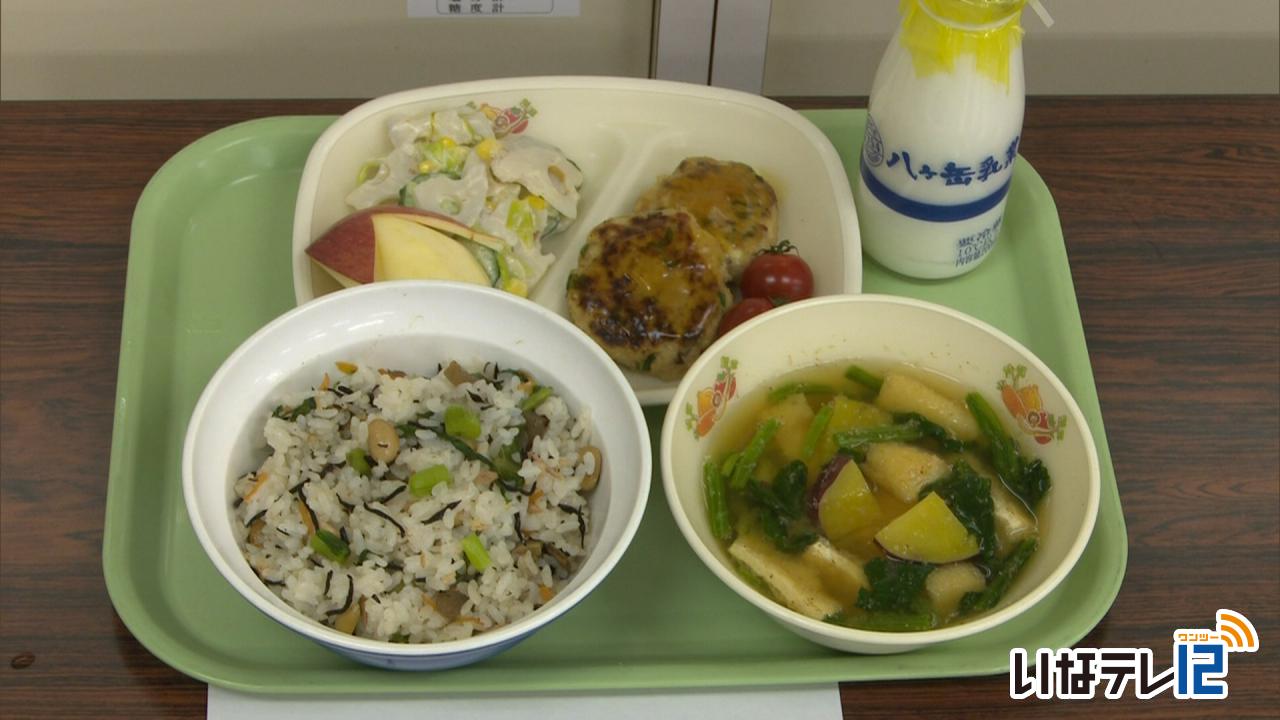

給食献立 最優秀賞決まる

箕輪町内の小中学生が考えた学校給食アイディアレシピの最終審査が10日、町保健センターで行われ、最優秀賞に箕輪中学校3年の山田真冬さんの献立が選ばれました。

こちらが最優秀賞に選ばれた「学生にオススメ献立」です。

ひじきや豆などが入った具沢山のごはん、ほうれん草の味噌汁、いわしと豆腐のハンバーグなど、子ども達に必要な栄養素が含まれる具材が多く使われています。

若者に不足がちな食材を食べて学力アップに繋げようと考案したということです。

コンテストは、子ども達に「食」について興味を持ってもらおうと11年前から箕輪町が行っています。

今年は、町内の小学生239人と中学生4人から応募があり、6人の献立が最終審査に進みました。

6人は、メニューのコンセプトや使っている野菜、工夫した点などを発表しました。

今回最終審査に進んだ6つの献立は、今後各学校で提供される予定です。 -

まほらいな市民大学入学式

まほらいな市民大学の21期生と大学院5期生の入学式が伊那市のいなっせで10日行われました。

生涯学習の場として伊那市が行っている市民大学は今年度、男性16人、女性49人の合わせて65人が入学しました。

市民大学の修了生を対象に開かれる大学院には男性5人、女性5人の合わせて10人が入学しました。

式辞で、学長の白鳥孝市長は「健康に留意しながら人との絆を大切に励んでいただきたい」と挨拶しました。

新入生を代表して宮原晴美さんは「学ばせていただいた何か一つでも地域社会にお返ししたい」と話しました。

大学院入学生を代表して守屋武夫さんは「地域に学び課題を発見して学びを深めたい」と挨拶しました。

市民大学は健康づくりや文化など48の講座を2年間かけて受講します。

大学院はより専門的な知識を身に着けようと歴史コースと自然科学コースのどちらかのコースを受講することになっています。

-

ソースかつ丼の日 賑わう

10月10日は、伊那ソースかつ丼会が定めた「ソースかつ丼の日」です。

これに合わせ加盟店13店舗のスタンプを集めると食事券が貰えるスタンプラリーも始まりました。

伊那市西町の田村食堂です。

昼の12時前から多くの客が訪れ、ソースかつ丼を味わっていました。

厨房も大忙しです。

伊那ソースかつ丼会では、かつを揚げる時の「ジュージュー」という音から、語呂合わせで、10月10日をソースかつ丼の日に定めています。

田村食堂は昭和33年に開業し今年で60年の老舗で、その当時からソースかつ丼を提供しているということです。

先代から受け継がれてきた秘伝のソースは、りんごや玉ねぎなどを使用し、3か月寝かせます。

日ごろの感謝の気持ちを伝えようと田村食堂では平成4年から毎月10日に、割引サービスをしています。

10日は通常1200円のかつ丼が1000円で提供されました。

中には、ソースカツどんとローメンを一緒に注文する男性客の姿もありました。

10日から、伊那ソースかつ丼会加盟店13店舗のスタンプを集めると食事券が貰えるスタンプラリーが始まっています。

会では、「各店舗の味を楽しんで欲しい」と話していました。

-

ふるさと祭り 特色あるブース並ぶ

伊那市長谷の地域の特色を活かした様々なブースが並ぶ「南アルプスふるさと祭り」が7日、美和湖公園で行われました。

今年で35回目を迎えた祭りには、食を中心におよそ20のブースが並びました。

三峰川で捕った岩魚の塩焼き、美和ダムをモチーフにした美和ダムカレー、猪の肉を使った「長谷鍋」など、特色ある飲食ブースが並びました。

長谷でマウンテンバイクコースを運営するトレイルカッターによる体験コーナーでは、子ども達が芝生の上に作られたコースで楽しんでいました。

長谷小の6年生は三峰川の流木や自宅にあった布などを使った手作りの小物を販売していました。

今年のふるさと祭りにはおよそ3500人が訪れたということです。 -

西山神社に園児が幟旗奉納

伊那市の西箕輪南部保育園の園児は9日、保育園近くの西山神社の例祭にあわせて願いごとなどを書いた手作りの幟旗を奉納しました。

園児は、190段ある参道階段を一斉に駆け上がり、両脇に幟旗を立てました。

旗を立てたのは西箕輪南部保育園の年少から年長までの園児49人です。

西山神社の例祭は毎年10月9日に行われています。

神社は応永12年(1405年)に創建され、家内安全や五穀豊穣などを祈願する人が多く訪れていたということです。

昭和30年代頃までは祭り当日は参道に露店が出るなど賑わいが見られ、幟旗の数も1,000本に及び「幟祭り」とも呼ばれていたということです。

しかし近年はその数もわずかとなり、賑わいを取り戻そうと5年前から西箕輪南部保育園の園児が奉納しています。

伊藤光森宮司は「地域の皆さんが安心して1年を過ごせるよう園児の皆さんもお祈りしてください」と話していました。 -

大芝イルミネーションフェス 開幕

南箕輪村大芝高原の秋の恒例イベント「イルミネーションフェスティバル」が6日夜に開幕しました。

この日は雨が降る中多くの人が会場を訪れ、幻想的な光を楽しんでいました。

今年で13回目となる大芝高原イルミネーションフェスティバルには、およそ360基の作品が並んでいます。

小松豊実行委員長は「大芝高原の秋の風物詩を楽しんでもらいたい」と話していました。

大芝高原イルミネーションフェスティバルは27日土曜日まで、毎日午後6時から午後10時の間点灯されます。 -

春日神社例大祭 子ども神輿

伊那市西町の春日神社 秋の例大祭が6日行われ、子どもたちが神輿を担いで練り歩きました。

子ども神輿には、西町の小学生およそ100人が参加し、2つのコースに分かれおよそ4キロを練り歩きました。

「おーよう わーよう いやさかさっさ」という地区の繁栄を願う掛け声に合わせ元気よく神輿を担ぎあげていました。

地区住民からは、ご祝儀が入れられていました。

春日神社の例大祭は、五穀豊穣と家内安全を祈願し毎年この時期に行われています。

7日は本祭りが行われ、午前10時からは小学生が浦安の舞を奉納します。

-

来年用年賀はがき到着

11月1日の発売を前に5日来年用の年賀はがきが伊那市の伊那郵便局に到着しました。

午前10時、134万8千枚の年賀はがきが伊那郵便局に到着しました。

辰野町、箕輪町、南箕輪村、伊那市、宮田村、駒ヶ根市の一部の28局分の年賀はがきです。

局員は地域ごとに分けながら箱を積み上げていきました。

来年用の年賀はがきには、絵入や写真印刷用のほかに、干支のイノシシが印刷されたものがあります。

1日からは東京オリンピックの公式マスコットがデザインされものが、2020万枚限定で先行販売されています。

到着したはがきは明日までに各郵便局に振り分けられます。

発売は11月1日、受付は12月15日からとなっています。

-

第41回伊那市民美術展

第41回伊那市民美術展が伊那市のいなっせで5日から始まりました。

美術展は地域の美術愛好家でつくる伊那市民美術会が開いたもので会員57人が出品しています。

会場には洋画や日本画、工芸などの作品が並べられています。

伊那市民美術会による美術展は9日・火曜日までいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

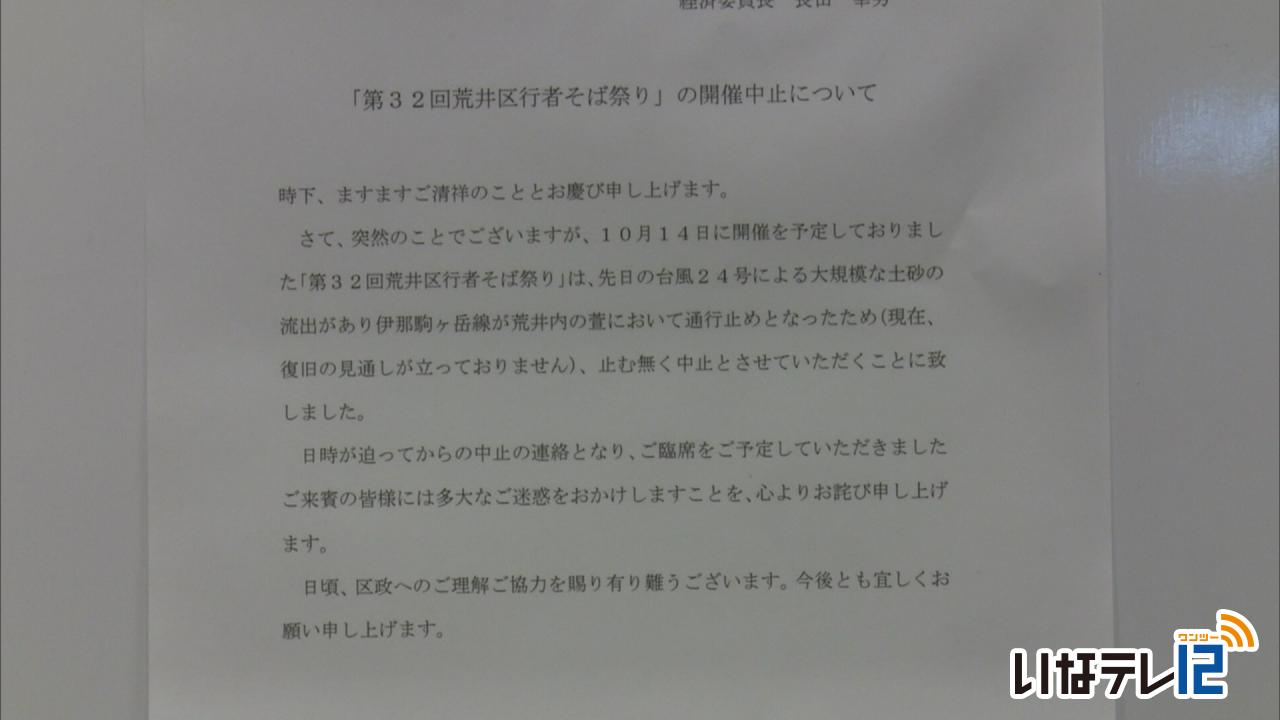

行者そば祭り中止に

伊那市荒井区は14日に開催を予定していた「行者そば祭り」を中止する事を4日決めました。

行者そば祭りの会場となる内の萱スポーツ公園へつながる県道です。

小黒川キャンプ場の近くにあるめつら沢から数十メートルにわたって土砂が流出し、通行止めとなっていて復旧のめどはたっていません。

行者そば祭りを主催する荒井区では4日、区の役員などが緊急の会議を開きました。

別の場所での開催を含め検討しましたが、来場者に満足するそばを提供する事が出来ない事などから、今年は中止する事を正式に決めました。

内の萱に伝わる行者そばは奈良時代に修行のためこの地を訪れた行者が住民によるもてなしの礼にそばの実を渡したのが始まりとされています。

伊那市の5週連続そば祭りの最初に行われるイベントで、毎年2000食ほどが用意され、県内外から多くの人が訪れています。

-

箕輪町長寿クラブ連合会が寄付

箕輪町長寿クラブ連合会は、平成30年7月豪雨の被災地に、義援金1万3千円を贈りました。

1日は、長寿クラブ連合会会長の加藤壽一郎さんが役場を訪れ、白鳥政徳町長に義援金1万3千円を手渡しました。

連合会には、町内16の長寿クラブのおよそ1,300人が加盟しています。

今回、連合会の運営費の一部を豪雨災害の被災地に贈ります。

義援金は、町を通じて日本赤十字社長野県支部に送金されます。 -

安全運転サポート体験会

安全運転サポート機能がついた車を使った交通安全体験会が4日、伊那市役所で開かれました。

長野ダイハツ販売株式会社が用意した安全運転サポート機能がついた車両です。

ブレーキとアクセルを踏み間違えた時に発進を抑制するものと、人や物にぶつかりそうになった時に自動でブレーキが働く機能がついたものの2台が用意されました。

この日の体験会では時速15キロ程で走行し、物や人を感知すると自動で車が止まりました。

長野ダイハツ販売と長野県警が提携して県内各地で試乗体験会を開いていて、上伊那では今回が初めてです。

体験会には、伊那市交通安全協会の各地区の代表ら20人ほどが参加しました。

伊那署では「体験したことをそれぞれの地区に持ち帰って住民に伝えてもらい、1つでも事故を減らしてもらいたい」と話していました。 -

有賀殿夫さん初の日本画展

南箕輪村南殿の有賀殿夫さんの画業40周年を記念した日本画の展示会が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

会場には、有賀さんの作品およそ40点が並んでいます。

現在85歳の有賀さんは、日本画を描き始めて40年になります。

幼い頃から絵を描くのが好きで、中学生の頃は水彩画を描いていたということです。

10代から20代は油絵を中心に作品を描いていて、30代から本格的に日本画を始めました。

30代後半になると、明治時代から開かれている日本画の展示会「院展」で初めて入選しました。 -

しんわの丘秋のバラ祭り6日から

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンでは、6日から秋のバラ祭りが行われます。

園内は初夏とはひと味違った落ち着いた雰囲気となっています。

遠くは中央アルプス、眼下には高遠町の街並みを望む、

しんわの丘ローズガーデンは高遠町に事業所がある伸和コントロールズ株式会社が地域貢献事業として平成16年に整備しました。

祭りは、秋のバラを楽しんでもらおうと毎年この時期におこなわれていて今年で8回目となります。

秋のバラは、小ぶりながら花本来の色がでるのが特徴で鮮やかな色合いを楽しめるということです。

バラ園は、伊那市振興公社が管理していて、2日は職員が咲き終わった花を摘み取っていました。

伊那市振興公社では、この時期に花が揃って咲くよう剪定してきたということですが、秋に入ってからの日照不足の影響で例年と比べ10日ほど咲きそろいが遅いということです。

園内には260種類1800本のバラが植えられていて、現在は年間を通して咲く四季咲きのものを楽しむことができます。

秋のバラ祭りは、6日から8日までで、期間中はバラの育て方の無料相談や豚汁の無料サービスなどが計画されています。

秋のバラは今月いっぱい楽しめるということです。

-

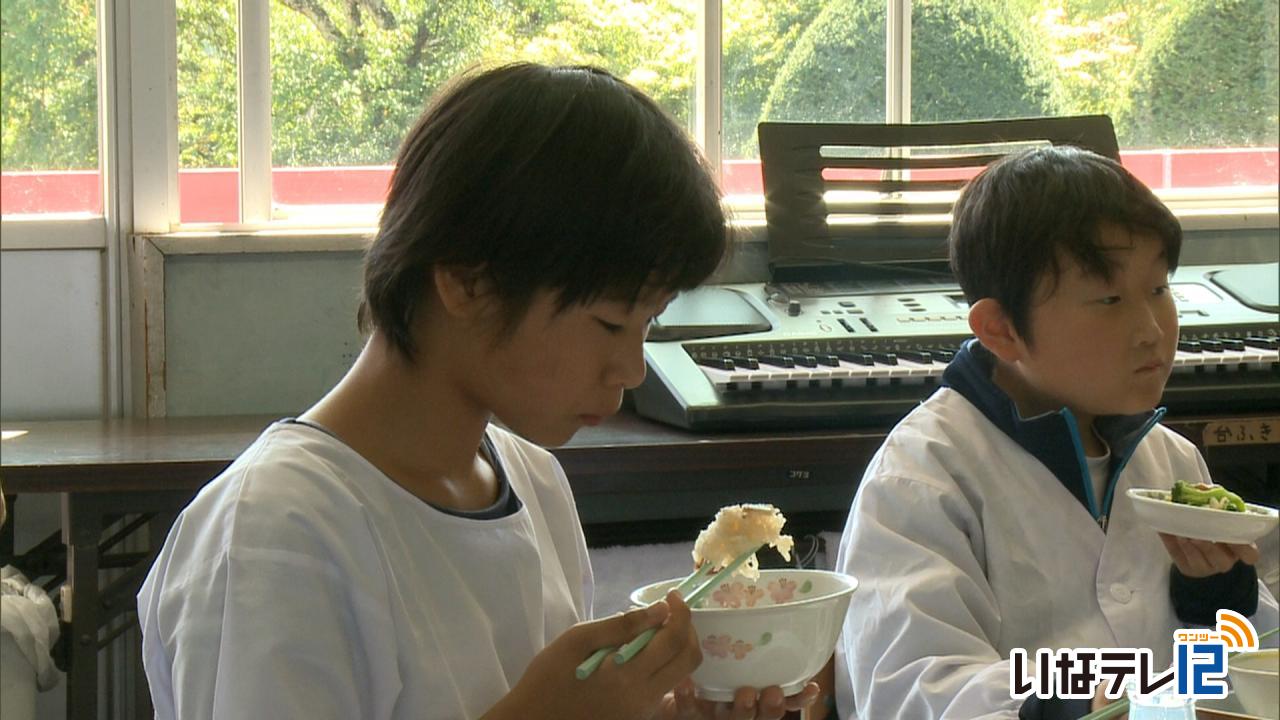

新山小 マツタケご飯

伊那市の新山小学校で、9月に6年生が収獲したマツタケを使った松茸ごはんが、2日給食で提供されました。

松茸がふんだんに使われた松茸ごはんです。

9月28日に、6年生が地元のマツタケ博士藤原儀兵衛さんの山で収獲しました。

去年は不作で給食に出ませんでしたが、今年は92本、およそ6.5kg分を収穫したということです。

5年生の教室では、児童たちがマツタケの香りを楽しみながら味わっていました。

新山小学校では今月あと3回、マツタケが給食に提供されることになっていて、春巻きやすまし汁などに使われるということです。

-

旧中村家「環屋」活用し通年観光へ

伊那市が進めている高遠町の旧中村家住宅「環屋」の改築整備が終わり、1日から営業が始まりました。

今後は、高遠町の通年観光の拠点として活用します。

環屋は、高遠町西高遠の国道361号沿いにあります。

江戸時代前期から中期の特徴を示す町屋形式の建物で、平成28年に所有者から土地と建物が市に寄付されました。

建物中央にあるいろりの間は、当時の雰囲気をそのままに残しています。

厨房には、そばを茹でる大釜や和洋折衷様々な料理に対応できる設備を整えました。

およそ30席の客席からは、高遠町の景色を眺めることができます。

他にも、プロジェクター付きの座敷がある他、着物のレンタルを行います。

総事業費は1億2,300万円で、半分を国の地方創生拠点整備交付金で賄っています。

今後はこの場所が通年観光の拠点となるよう、イベントや講座の開催、飲食店の出店を検討している人のチャレンジの場として活用していきます。

運営する一般社団法人環屋では、「人々が集う場所にしていきたいので、興味のある人は是非活用してもらいたい」と話していました。

(電話94-2251) -

台風24号 高遠町三義地区で避難勧告

非常に強い台風24号は、速度を上げながら北上していて、上伊那地域には30日の夜から1日の未明にかけて最接近する見込みです。

伊那市は、土砂災害の危険があるため、30日の午後3時に伊那市高遠町三義の17世帯36人に避難勧告を発令しました。

午後1時の30分頃、三善生活改善センターには5世帯8人が避難していました。

また、午後3時に長藤地区周辺に土砂災害の危険があるため333世帯803人に「避難準備・高齢者等避難開始」を発令しました。

長野地方気象台によりますと、30日の午後6時頃から雨が強くなる見込みです。

南部では1日の正午までの24時間に降る雨の量は250ミリと予想されています。

また、最大瞬間風速は18メートル、最大瞬間風速は30メートルの予想です。

伊那市教育委員会では、台風24号の対応として、1日は市内すべての小学校の登校時間を午前10時にするよう通知しました。

市内の中学校は、文化祭の振り替え休みとなっていて、部活は午前10時以降に始めるよう通知しています。

箕輪町教育委員会では午後4時現在、対応を協議しています。

南箕輪村教育委員会では小学校の登校について1日の午前6時に判断するとしています。

JR飯田線は、30日の午後3時から運休となりました。

高速バスは、伊那バスターミナル発の午後4時以降の横浜・名古屋・大阪行きの便と、新宿行きの最終便が運休となりました。

長野地方気象台では、暴風による交通障害、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意するよう呼び掛けています。 -

高遠ダム ライトアップ

伊那市高遠町の高遠ダムでは、多くの人に関心を持ってもらおうと、桜の時期に続いて2度目のライトアップを行っています。

山間地を流れる川をイメージして、青と緑の光で照らされています。

ライトアップは30日の夜までで、時間は午後6時から午後10時までとなっています。 -

歩いて撮って 田原の魅力探し

伊那市東春近田原地区全体をフィールドに、自然や歴史・文化などのチェックポイントで写真を撮りながら地区内を巡る「歩撮スタラリーが29日に行われ、参加者がラリーを楽しみました。

イベントには上伊那地域を中心に、諏訪市や飯田市などからおよそ100人が参加しました。

3時間の制限の中、3人ほどのチームで地区内に設けられたチェックポイントを探し、その場所の写真を撮って帰ります。

ポイントごとに点数が決められていて、その点数の合計で順位を競います。

チェックポイントのひとつ、畑の中にある祠は近くに住む酒井一族の祖先が祀ったものだということです。

山裾にある庚申塔は、60年に1度地域の無病息災などを祈願して建てられるもので、田原地区に5つある組の中の藤口組が建立したものだということです。

参加者は雨が降る中、およそ40か所あるチェックポイントを探しながら歩いていました。

ある参加者は「通ることはあるけれど寄ることはないので、知ることができておもしろかった」と話していました。

伊那商工会議所青年部商工業委員会の川口宗一委員長は「雨になってしまい残念だったが、参加した人たちが楽しんで田原のことを知ってもらえたならうれしい」と話していました。

発着点の田原公民館に戻ってきた参加者には地元の米や野菜で作ったおにぎりや豚汁が振る舞われました。

ポイント上位者には、地元産の新米やりんごジュースなどが贈られたということです。 -

児童がマツタケ狩り体験

伊那市の新山小学校の児童は、マツタケ博士・藤原儀兵衛さんの山で28日マツタケ狩りを体験しました。

マツタケ狩り体験したのは新山小学校6年生10人です。

藤原さんは秋の味覚と収穫の喜びを知ってもらおうと子ども達を山へ招きました。

200メートルほど山を登ると、早速マツタケを見つけ、大事に収穫していました。

この日は92本、6・5キロほどを収穫しました。

採れたマツタケは来週給食の時間に味わうということです。

-

山野草展示会29日と30日に開催

信州みのわ山野草クラブによる秋の山野草展示会が29日と30日の2日間、箕輪町の木下公民館で開かれます。

28日はクラブのメンバーが鉢を並べ展示会の準備をしていました。

展示作品は寄せ植えや石付け作品、斑入りの草木など約200点です。

展示会は29日と30日の2日間箕輪町の木下公民館で開かれ

山野草の苗の販売も行われます。

-

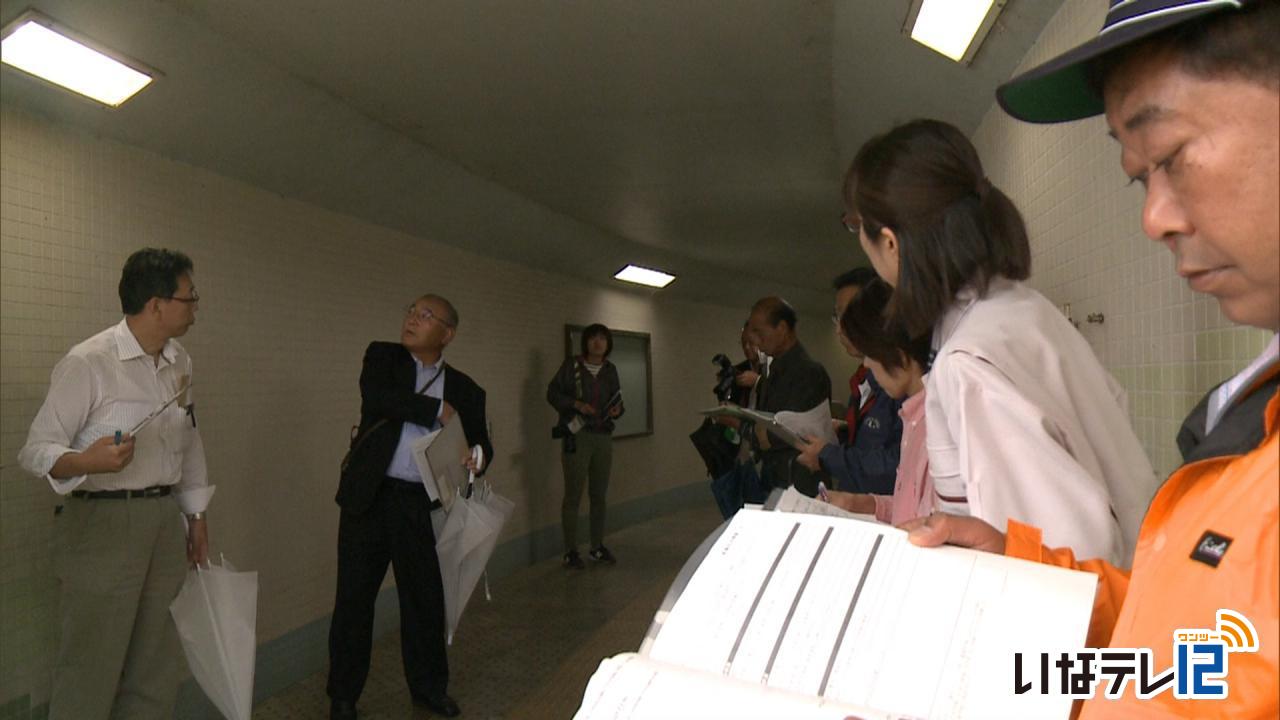

新潟女児殺害受け緊急合同点検

今年5月に新潟市で起きた小学2年生の女児が殺害された事件を受け、全国一斉に登下校中の児童・生徒の安全確保を図るための緊急点検が行われています。

箕輪町でもセーフコミュニティ子どもの安全対策委員会が点検を行いました。

27日は、セーフコミュニティ子どもの安全対策委員会の委員17人が、町内12か所の通学路を点検して回りました。

点検したのは、小中学校から確認してほしいと挙げられた場所などです。

松島のセンターパークでは、駐車場や空き家といった子供を連れ込みやすい場所が近くにあることなどから点検の要望がありました。

近くには交通量の多い道路がありますが、樹木が茂り公園内は死角になっていました。

また、箕輪北小学校近くのバイパス地下道では、人や車の通行が少なく、夕方や夜間は暗いため犯罪が発覚しにくいとの声が上がっていました。

パトロールの強化や防犯カメラの設置など対策についても要望が出されています。

箕輪町では、点検を通して、子どもたちの安全を守るための対策につなげていきたいとしています。

-

サン工業 300万円寄付

伊那市西箕輪に本社を置くメッキ加工業、サン工業株式会社は、子どもたちの健全育成に役立ててもらおうと、300万円を28日に伊那市に寄付しました。

この日は、サン工業㈱の川上健夫社長ら3人が市役所を訪れ、白鳥孝市長に目録を手渡しました。

サン工業では、次世代を担う子ども達の健全育成に役立ててもらおうと、2013年から毎年寄付を行っています。

今回は、来年2月で創業70周年を迎えることも記念して300万円を寄付しました。

川上社長は「子ども達の教育の一環に役立ててもらうとともに、郷土の良さを知ってもらうきっかけにもしてもらいたい」と話していました。

白鳥市長は「地元製造業をけん引する存在の企業に寄付をいただけてありがたい。保育園や学校教育の場で有効に使っていきたい」と感謝していました。

102/(火)