-

被災地の布で作品づくり

東日本大震災で被災した呉服店の着物などを使って作品をつくる「ちくちくきものワークショップ」が、伊那市荒井のワイルドツリーで27日に開かれました。

このプロジェクトは、東日本大震で被災した宮城県石巻市の呉服店の着物などを使って、50cm四方の布の作品を作るものです。

伊那市荒井出身でクラリネット奏者の橋爪惠一さんは、震災後楽器を被災地に送る支援を行いました。

その後、妻のしおみえりこさんが被災した呉服店のことを知り、このプロジェクトを始めました。

取り組みは日本のみならず世界33か国に広がっていて、およそ2,300枚の作品が完成したということです。

作品づくりは、被災地の布が無くなるまで続きます。

10月12日に、橋爪さんのコンサートが伊那市のいなっせで開かれる予定で、会場にはおよそ300枚が展示されることになっています。

また、津波で流されてしまった石巻市の文化ホールの新しいホールが2020年に完成する予定で、プロジェクトではホールの緞帳に作品を使用してもらうよう呼び掛けているということです。

-

旧井澤家住宅でおからこ作り

伊那市西町の旧井澤家住宅で十五夜に月に供えて五穀豊穣に感謝するおからこ作りが26日行われました。

伊那部宿を考える会では、地域の風習を伝えていこうと13年前から毎年、おからこ作りを行っています。

26日は、もち米で作ったおからこや地元で採れたカボチャ・ネギ、里芋などを縁側に並べました。

今夜、月に供え27日の夕方、おからこ汁にして味わうということです。

-

伊那西小に水車が復活

昭和43年に設置された伊那西小学校の学校林にある水車がおよそ10年ぶりに動き出しました。

26日は、全校児童52人が集まり水車を回す会が開かれました。

学校林にある水車は昭和43年に当時の校長が貴重な文化遺産を後世に伝えていこうと平沢地区から譲り受けたものです。

伊那西小学校では、全校児童が集いプールから水を引いて水車を回す「林間水車を回す日」が平成5年まで行われていました。

しかし水車の老朽化に伴い、この行事は平成5年に終了となりました。

平成20年に当時の6年生とその保護者達が修復し一度は復活しましたが再び動かなくなりました。

今回、伊那西地域を盛り上げようと活動する地元有志が今月、修復作業にあたりました。

学校林で間伐したさくらの木を使って水車台などを直しました。

さくらの木は水に強く腐りにくいということです。

伊那西小学校では、学校の宝として郷土の暮らしや歴史を調べるなど学習に活用していくとしています。

-

キノコ採りで遭難 男性死亡

23日午後1時頃、伊那市西箕輪の70代の男性が、富県の山林でキノコ採りをしている最中に滑落し、死亡する事故がありました。

伊那警察署の発表によりますと、亡くなったのは、伊那市西箕輪の会社役員・矢野 正春さん(79)です。

矢野さんは、23日午後1時頃、伊那市富県の山林でキノコ採りをしている最中に足を滑らせ、およそ20メートル滑落し負傷しました。

同行した人から消防に救助要請が入り、伊那市内の病院に収容されましたが、午後6時10分ごろ死亡が確認されました。

-

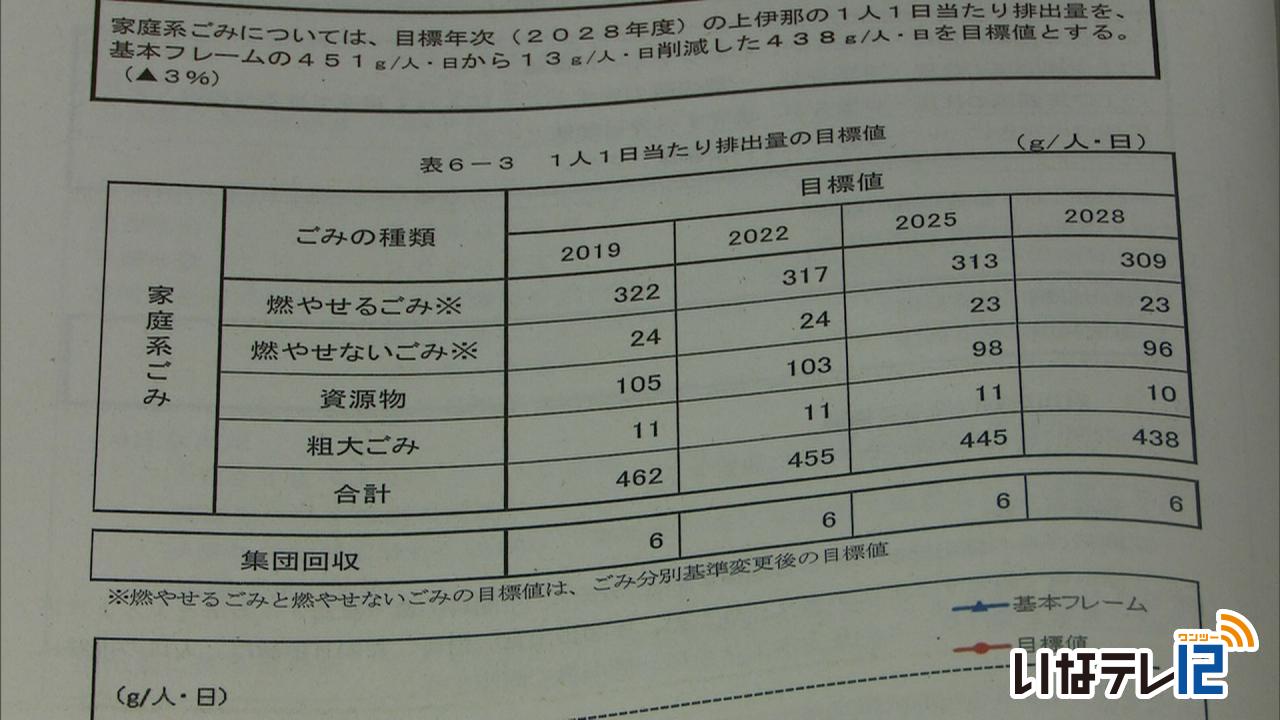

ごみ排出量438g目標へ

上伊那広域連合は、2028年度の家庭系ごみの1人1日あたりの排出量を来年度の目標値より24g少ない438gなどとするごみ処理基本計画第5次計画の素案を審議会に示し、了承されました。

これは25日に開かれた上伊那広域連合廃棄物政策審議会で示されたものです。

目標とする2028年度の家庭系ごみの1人1日あたりの排出量は、来年度の目標値462gより24g少ない438gとしています。

事業系ごみの目標値は、来年度の目標値8,497トンより258トン少ない年間8,239トンにするとしています。

また家庭系ごみの排出時の資源物量の占める割合は、来年度の目標値より0.7%多い24.8%に向上させるとしています。

審議会で素案は了承されました。

ごみ処理基本計画は5年ごとの見直しが求められていて、第4次計画策定から5年が経過したことから、今年度第5次計画を策定します。

10月中に上伊那広域連合長に中間報告を行い、12月に住民意見を集め、来年3月の計画策定を目指します。 -

キノコ採りの男性無事発見

22日午前6時頃から伊那市長谷にキノコ採りに出かけたまま行方不明となっていた市内の83歳の男性が、23日午前10時過ぎに発見されました。

男性にけがはありませんでした。

伊那警察署の発表によりますと、22日午前6時頃、伊那市の83歳の男性が家族に「キノコ採りに行く」と言って出掛けたまま夜になっても家に戻らず家族が届け出を出しました。

早朝から警察や消防団などが捜索を行い、23日午前10時過ぎに山林内で男性の無事が確認されました。

男性は疲労している様子だったということですが、けがはありませんでした。 -

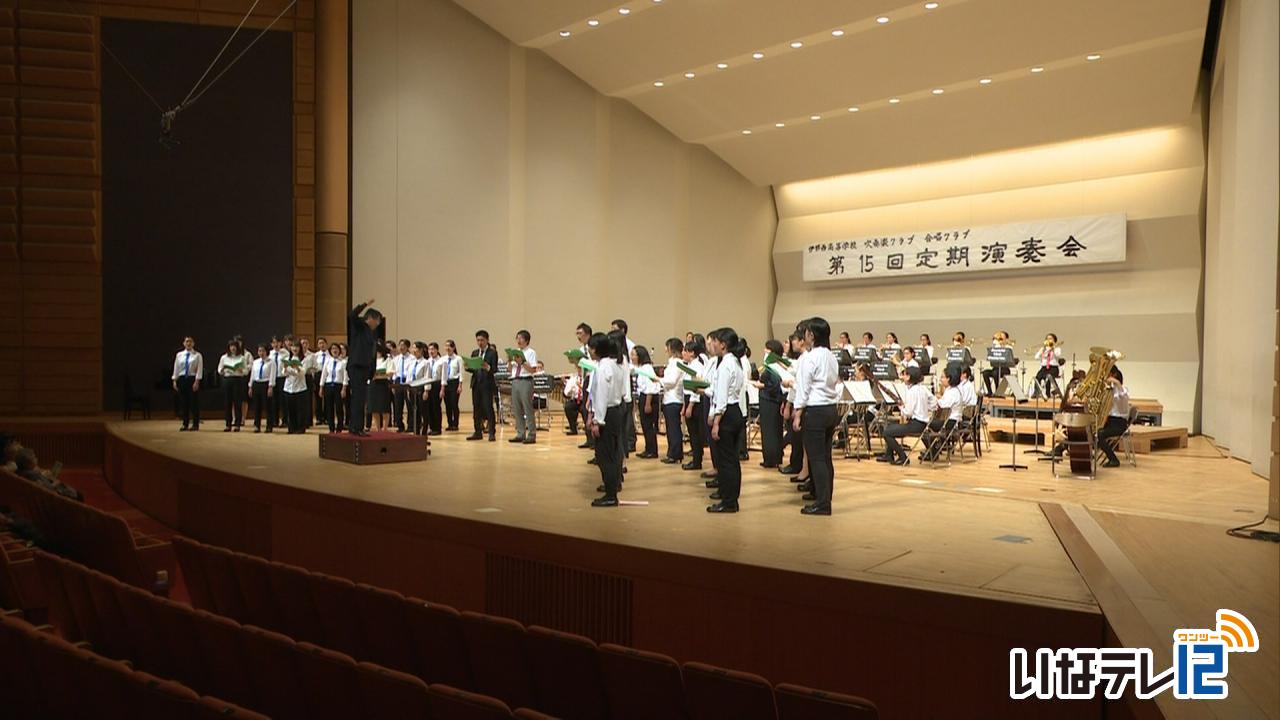

伊那西吹奏楽・合唱 定演

伊那市の伊那西高校吹奏楽クラブ・合唱クラブ合同の第15回定期演奏会が、伊那文化会館で23日に開かれました。

演奏会は、自分たちで創りあげたものを地域の人たちに伝え喜んでもらおうと開かれたもので、今年で15回目です。

吹奏楽クラブと合唱クラブそれぞれが発表したほか、合同演奏も行われました。 -

手良でヒガンバナ見ごろ

伊那市手良の竹内洋子さんが育てているヒガンバナとキバナコスモスが見ごろとなっています。

手良八ツ手にある竹内さん宅前の道沿いに、ヒガンバナと黄色い花をつけるキバナコスモスが植えられていて、現在見ごろとなっています。

10年ほど前から育てていて少しずつ増やしてきたという事です。

ヒガンバナとキバナコスモスが両方楽しめるのは、9月末までだという事です。

-

中学生親子がお寺で合宿

伊那青年会議所は、箕輪町長岡の長松寺で中学生とその親が合宿を行う「お寺de修行 親子合宿」を23日と24日に開催します。

20日は伊那市内で伊那青年会議所のメンバーが記者会見を開き、イベントの詳細を発表しました。

伊那青年会議所では今年3月に伊那市から辰野町までの中学生を対象に「大人に対する意識調査」を行いました。

かっこ悪い大人のイメージとしては「マナーが悪い」「お礼や感謝ができていない」の順で多かった事から、まずは大人から自分を見つめなおし、成長しようと合宿を計画しました。

合宿は23日の夕方から24日かけ行われ、座禅や写経などを親子で行います。

参加は既に締め切っていますが、22日までに希望があれば若干は受け入れが可能だという事です。

-

高遠焼展示販売会22日から

伊那市西町の旧井澤家住宅で高遠焼の展示販売会が22日から開かれます。

展示販売会では高遠焼を伝承する浦野真吾さんの県展や現代工芸美術展への出品作品のほか茶碗、湯飲みなど日常で使う陶器300点が並べられます。

高遠焼は江戸時代、月蔵山から高遠城内に水を引くために作られた土管が始まりとされています。

会場には浦野さんの祖父、唐木米之助さんの作品も展示されています。

展示販売会は旧井澤家住宅を管理運営している伊那部宿を考える会が地域の歴史や文化を知ってもらおうと開くもので7回目となります。

入館料は大人200円高校生以下は無料で期間は22日から24日までとなっています。

また24日午後1時から野点の茶会も予定されています。

-

秋の交通安全運動始まる

夕方から夜間にかけての歩行者や自転車の交通事故防止などを重点目標に掲げた秋の交通安全運動が21日から始まりました。

伊那市役所で行われた開始式には交通安全協会や警察の関係者などおよそ80人が参加しました。

出発式で伊那警察署の駒村公孝署長は「9月に入り伊那市では2件の死亡事故が発生している。これ以上事故が起きないよう、ドライバーに安全運転を呼び掛けていきたい」と話していました。

伊那警察署管内ではきのう現在で194件の人身事故が発生していて、負傷者は221人、亡くなったのは3人です。

出発式を終えると安協の会員ら30人は、伊那市のベルシャイン伊那店で街頭啓発を行いました。

11日に市内で自転車の女性がトラックと衝突する死亡事故が起きた事から、自転車の安全運転を呼び掛けるクリアファイルを配りました。

秋の交通安全運動は30日までで通学路や生活道路の安全確保と歩行者の保護を呼びかけます。

-

高遠ダムパフェ お披露目

伊那市と高遠さくらホテルが共同開発した「高遠ダムパフェ」

の試作品が21日お披露目されました。

お披露目された「高遠ダムパフェ ポム」です。

ポムはフランス語でりんごの意味です。

上伊那産のりんごをスライスし煮たものや、キャラメルソースを混ぜ合わせたものが盛り付けられています。

生クリームやリンゴ、アイスクリームがダムを、液体状のヨーグルトが湖を表現しています。

またシャインマスカットを載せたりんごは船をイメージしてカットされ見た目の楽しさも演出しています。

ホテル隣に高遠ダムがあることからさくらホテルではこれを誘客につなげようとダムにちなんだ食べ物「ダムカレー」を提供していてパフェはその第二弾となります。

高遠さくらホテルでは試作品に改良を重ねたのち価格を決めて「高遠ダムパフェ ポム」を提供する予定です。

-

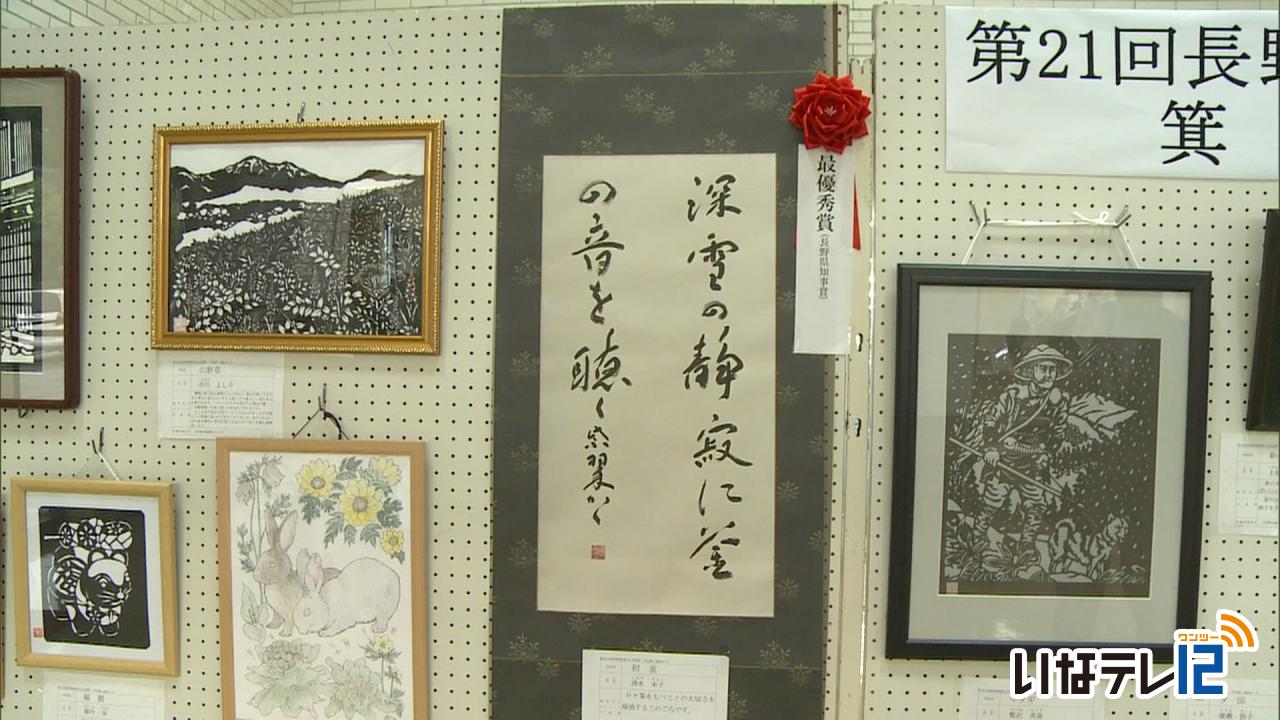

長野県障害者文化芸術祭 作品展示

第21回長野県障がい者文化芸術祭に出品した箕輪町内の作品の展示会が20日から始まりました。

最優秀賞となる県知事賞を清水 末子さんが受賞しました。

こちらが県知事賞を受賞した清水さんの書「初釜」です。

「奇をてらうことなく淡々とした素朴な線で表現した調和体で、それがなんとも言えない気品を漂わせ、格調高くまとめられている」と評価されました。

また、奨励賞には大槻優さんの作品が選ばれました。絵手紙25枚をまとめたものです。

落ち葉や和紙、毛糸などを使って花などを表現しています。自作の俳句も添えています。

会場には、今月15日から16日まで長野市で開催された県障がい者文化芸術祭に出品された29人の作品44点が展示されています。絵画や切り絵などが並びます。

作品の展示会は、来月3日まで、箕輪町役場玄関ホールで開かれています。

-

富県で観光客が栗拾い

伊那市富県の観光農園くり栗坊主園では、栗拾いが最盛期となり、秋の味覚を求めて連日多くの観光客が訪れています。

19日は、愛知県から大型バスが到着し、観光客が栗拾いを楽しんでいました。

くり栗坊主園は、地域の活性化と荒廃地の解消のため、平成9年から地元有志でつくる高烏谷栗栽培組合が管理しています。

園には、2.5ヘクタールの敷地におよそ1000本の栗の木が植えられています。

今年は、夏の気温が高かったため例年より1週間ほど早い開園だということです。

観光客は、いがの中から栗を取り出し、かごいっぱいに集めていました。

栗拾いは、入園料800円で1キロまで持ち帰ることができ、それ以上は1キロ700円で販売しています。

くり栗坊主園の栗拾いは、今月いっぱい楽しめるということです。

-

22日に伊那フェス開催

伊那市の伊那中学校3年3組の生徒は、22日に、中心市街地で映画上映や物販などの様々な企画で700人の集客を目指す伊那フェスを開催します。

3年3組の教室では19日、フェスに向けての準備が進められていました。

フェスでは、伊那市に語り継がれてきた「勘太郎」を復活させようと映画の上映や寸劇などを計画しました。

19日は、寸劇の練習や調べてきたことのまとめを行っていました。

3年3組の生徒たちは、総合学習の時間を利用し、2年生の時から地域活性化に取り組んでいます。

これまで、市街地にイルミネーションを飾ったり、空き店舗を活用した写真展の企画などを行ってきました。

活動の集大成となる今年は、勘太郎をメインに学習を進めてきました。

生徒たちは、かつての伊那町は今では見ることができないほど活気があったことを知り「賑わいを取り戻せないか」という思いでイベントを企画したということです。

当日は、生徒たちがデザインした勘太郎Tシャツや2年生の生徒が伊那の隠れた美景を撮影したポストカードの販売なども企画しています。

19日の中心市街地の店舗では、フェスに合わせて、40年前の商店主の写真あてクイズなどが行われています。

店主らは、中学生の活動に期待を寄せています。

伊那フェスは、22日の午前10時からいなっせ北側広場、シマダヤ、セントラルパークの3会場で開かれることになっています。

-

敬老の日 各地で敬老会

敬老の日の17日、各地で敬老会が開かれました。

箕輪町の伊那プリンスホテルでは、松島区の長寿者慰安会が開かれ、地区内の70歳以上のお年寄り210人ほどが参加しました。

松島地区社会福祉協議会では、毎年地域のお年寄りに楽しんでもらおうと長寿者慰安会を開いています。

会では、松島保育園の園児が踊りを披露しました。

参加したお年寄りも曲に合わせて手拍子をしていました。

16日には、伊那市上牧の敬老会が開かれ、70歳以上のお年寄り43人が招かれました。

伊那市富県の春日くに子さんが、音楽と運動、レクリエーションを組み合わせた「音楽レクリエーション」を行いました。

「日本列島歌の旅」と題して、参加者が衣装を身に着け様々な地域にゆかりのある曲を歌いました。

地区や公民館の役員は女装して登場しました。

主催した上牧公民館では、「これまで地区を担ってくださった皆さんにはこれからも元気で地区を見守ってほしい」と話していました。

-

美篶で彼岸花咲きはじめる

伊那市美篶の三峰川堤防沿いで、彼岸花が咲きはじめています。

堤防沿いには、およそ1,000本の彼岸花が植えられていて、徐々に花が開き始めています。

彼岸花は、伊那市美篶青島の矢島信之さんが平成26年に植えたものです。

矢島さんによりますと、彼岸入りの20日頃まで楽しめるということです。 -

清水寺で上棟式

伊那市手良の楳有山清水寺の本堂の移転新築の上棟式が16日行われました。

上棟式では餅投げが行われ、檀家や地域住民が集まりました。

清水寺は1639年創健で、1901年に火災で焼失しました。

その後空き家だった民家を改築し本堂としていましたが、老朽化のため今回移転新築することにしました。

客殿を含む本堂は木造平屋建てで、面積はおよそ360平方メートルです。

建設費はおよそ1億5千万円で全国で寺の建築を手掛ける宮城県の本田工務店が工事を請け負います。

上棟式では、綱を引いて棟木を上げる「曳綱の儀」や棟木を打ち付ける「槌打の儀」など、上棟の伝統的な儀式も行われました。

建設委員会の北原國人委員長は「檀家や地域の人たちの信心の中心として、また災害時には避難の場として十分に活用できるような場所になってほしい」と挨拶しました。

寺澤秀孝住職は「地域の人たちが気軽に集まれるような寺にしていきたい」と話していました。

本堂は、来年7月に完成予定で、11月には落慶法要を予定しています。

-

青葉の会 風景写真が並ぶ

伊那市内の写真愛好家でつくる青葉の会の展示会が、伊那図書館で開かれています。

会場には、24点が展示されています。

長野県内の風景写真が中心で、この1年間で撮影したものの中から1人2点を出品しました。

この作品は、伊那市の伊藤好幸さんの作品「フィナーレ」です。

8月下旬に南箕輪村の大泉川と夕焼けを撮影したものです。

青葉の会は、伊那市内の写真教室に通っていたメンバーが22年前に立ち上げたもので、会員は13人います。

毎月2回例会を開き技術を磨いている他、年に3回撮影旅行に出かけています。

青葉の会写真展は23日(日)まで、伊那市の伊那図書館で開かれています。

-

県内最高齢に南箕輪の女性

長野県は、県内の100歳以上の高齢者人数のまとめを14日、発表しました。

県内最高齢は南箕輪村の女性で、年齢は113歳となっています。

県によりますと、県内最高齢は南箕輪村在住の女性で、明治38年生まれの113歳だということです。

最高齢の女性には、県から祝い状や祝いの品が送られることになっています。

なお、県内の100歳以上の人数は1,727人で、このうち伊那市が57人、箕輪町が10人、南箕輪村が11人となっています。 -

箕輪町・木下区・箕輪進修高校が協定

地域課題の解決や若者の人材育成などをより進めるため、箕輪町と木下区・箕輪進修高校は、連携協力に関する協定を13日、締結しました。

13日は、箕輪町役場で、白鳥政徳町長と青木俊夫木下区長、北島匡晃校長が協定書を取り交わしました。

箕輪町では若者が活躍できるまちづくりを重点施策とし、高校生が安心して学び、また、高校生の視点を地域づくりに活かすことを進めています。

箕輪町と木下区、箕輪進修高校は、これまでも教育や防災、地域づくりなど様々な面で連携協力を進めています。

協定は、連携協力のさらなる深化を進めようというものです。

連携協力事項は、生徒の安全や教育・人材育成、地域の防災などについての6項目です。

現在の取り組みとして町では箕輪進修高校でのあいさつ運動に町職員が参加したり課題ゼミの授業の協力などを行っています。

木下区は、高校生の意見を反映させ通学路の街路灯の設置やインターンシップの地元企業での受け入れをしています。

箕輪進修高校は、生徒による木ノ下駅前や通学路のごみ拾い、町内のイベントへのボランティア参加をしています。

箕輪町によりますと、自治体と区・高校が連携協定を結ぶのは全国的にみても珍しいということです。

-

直江津遭難 冥福を祈る

1942年昭和17年に当時の中箕輪国民学校の児童が犠牲になった「直江津遭難の日」の13日、同級生が慰霊碑に集まり冥福を祈りました。

13日は、同級生6人が箕輪中部小学校にある慰霊碑に集まりました。

直江津遭難は、修学旅行で新潟県直江津を訪れていた児童のうち5人が高波にさらわれ命を落としたものです。

同級生が恩師の牛沢搏美をしのび亡くなった5人とそれぞれの力という意味を込めた搏美六人力会をつくりました。

会では校庭に碑を建立し毎年事故があった9月13日に慰霊していて今年で76年目となります。

会員が、高齢化したことからここ数年は有志が活動しています。

原和雄代表は「亡くなった同級生の分まで力強く生きていかなけらばならない」と話していました。

来年以降は、高齢化により有志で集まるのも難しくなったため、それぞれ個人で行うということです。

-

山岳写真南信支部写真展

日本山岳写真協会南信支部の第24回写真展「貌・季節の中で」が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

会場には会員の作品53点が並んでいます。

展示会では、南アルプスや中央アルプスなどで撮影したものが多く並び、冬から春にかけての雪山から秋の紅葉まで、四季を通して見ることができます。

日本山岳写真協会は全国に支部があり450人が会員となっています。

南信支部は、伊那市長谷の山岳写真家、津野祐次さんが発起人となり1995年に設立しました。

プロ・アマ関係なく、現在は20代から70代までの15人が会員となっています。

南信支部では「季節の移り変わりや山の表情の違いに注目して写真を楽しんでもらいたい」と話していました。

日本山岳写真協会南信支部の第24回写真展「貌・季節の中で」は、17日まで伊那市の伊那文化会館で開かれています。

16日午後2時からは、支部長の津野祐次さんによるライブトークが予定されています。 -

秋の味覚マツタケ店頭に並ぶ

伊那市の産直市場グリーンファームでは秋の味覚マツタケが店頭に並び始め、買い物客の目を引いています。

マツタケは、先月の下旬から入荷し、店頭に並んでいます。

去年は不作でこの時期は、ほとんど入荷がありませんでしたが今年は、主に上伊那でとれたマツタケが1日平均15キロ持ち込まれています。

12日は、マツタケの他に雑キノコも数多く持ち込まれていました。

グリーンファームでは、主に東京や大阪の料亭などへ発送していて、12日も朝から電話による問い合わせが相次いでいました。

キロ単価は、2万円から7万円で、去年より4万円から5万円ほど安いということです。

マツタケコーナーは、人だかりができていましたが、簡単には手が出せないようです。

中には、旬を味わおうと奮発して買い求める女性の姿もありました。

午後3時を過ぎると、とれたての大量のマツタケが持ち込まれていました。

グリーンファームでは「これからのシーズン本番に向けて今後の入荷に期待したい」と話しています。

-

自殺予防週間に合わせ啓発

自殺予防週間に合わせて長野県は10日、箕輪町内で街頭啓発を行いました。

この日は、箕輪町の大型店で伊那保健福祉事務所の職員が自殺予防を呼びかけました。

10日は世界保健機関が定める自殺予防デーで、これに合わせて国では10日から16日までを自殺予防週間に定めています。

職員らは、悩みを抱える人の相談にのる「くらしと健康相談会」のスケジュールや相談窓口の連絡先が書かれたポケットティッシュを配って自殺予防を呼びかけていました。

県によりますと、平成28年度の全国の自殺者数はおよそ2万2,000人で、このうち県内は368人、上伊那は36人となっています。

県では「困っていることがあれば相談に来てもらいたいし、周りの人が気付いて相談に乗ってあげることも重要です」と話していました。 -

上伊那郡 明るい選挙ポスター審査

上伊那郡6町村の小中学生を対象にした明るい選挙啓発ポスターの審査が、今日、伊那市の伊那合同庁舎で行われました。中学生からは121点、小学生からは354点が寄せられました。

県審査にすすむ特選には、中学生部門から6点、小学生部門から9点が選ばれました。

中学生部門は、宮田中の笹古 菜和葉さん、宮澤 滴さん、鈴木菜月美さん。

南箕輪中の三澤 和さん、宮田中の西尾 樹さん、両角 裕菜さんの作品が選ばれました。

小学生部門は、箕輪中部小の深澤 成美さん、白鳥 夢菜さん、箕輪北小の永井りくさん。

南箕輪小の堀 七瑛さん、小河 千夏さん、田口 蒼波さん。

飯島小の小池 聖央羽さん、宮田小の縣 ほのかさん、下村 治也さんの作品が選ばれました。

特選作品は、20日に審査が行われる県審査に出品されます。

-

ポニー草競馬 パカパカ杯

子どもたちのポニーの草競馬大会パカパカ杯が9日箕輪町木下で開かれました。

大会は箕輪町のNPO法人伊那ハーレンバレーパカパカ塾が開いたもので13回目となります。

地元をはじめ、静岡県や愛知県などから23頭が出場しました。

1周およそ200メートルのコースでレースが行われ、指定されたぬいぐるみを探したり障害物を越えるなど趣向をこらしたレースが行われました。

パカパカ塾は馬の世話を通して人や動物への思いやりの心を持つ子どもを育てようと元教員の春日幸雄さんが設立したものでおよそ20人の子どもが通っています

春日さんは「大勢の人に支えられ感謝している。

子ども達の成長を見守り、馬を通して集まった人たちと楽しい大会にしたい」と話していました。

パカパカ杯では8種目のレースが行われ子どもたちがポニーとの触れ合いを楽しんでいました。 -

西駒んボッカ今年も開催

中央アルプス将棊頭山山頂直下にある西駒山荘に薪を運ぶレース西駒んボッカが9日、行われました。

レースには、男性131人女性37人の合わせて168人がエントリーしました。

西駒んボッカは、西駒山荘の建て替えに必要なレンガを運ぶ大会として平成25年に始まりました。

レンガ数が目標に達したことから去年から薪を運ぶ大会にリニューアルしました。

今年は3キロに加え10本の薪を背負う15キロのクラスが新設されました。

参加者たちは薪を背負い、ゴールの西駒山荘までのタイムを競いました。

レース総合1位となったのは

伊那市の鈴木昌幸さんでタイムは1時間58分11秒でした。

また、15キロのクラスでは、群馬県の松本陽介さんが2時間35分29秒で1位となっています。

運ばれた薪は、去年西駒山荘に設置された薪ストーブで使用することになっています。

西駒山荘の石室は、大正2年に中箕輪尋常高等小学校の登山隊が集団で遭難し11人が亡くなった事故を受けて2年後の大正4年に建てられました。

平成26年に歴史的価値の高い石室部分を残してリニューアルオープンしました。

-

吉祥寺で晋山式

伊那市美篶笠原の吉祥寺で新たな住職を迎える晋山式が行われ坂田徹応住職の就任披露が行われました。

式に先立ち徹応住職は笠原集落の入り口から吉祥寺までのおよそ500メートルを僧侶や檀家、華やかな稚児装束をまとった子ども達と共に歩きました。

吉祥寺は1528年に開山しおよそ500年の歴史があると言われていて、徹応さんは22代目の住職となります。

先代の住職・父 坂田徹恩さんから平成27年に徹応さんが受け継ぎ、晋山式の準備を進めてきました。

徹応住職は「吉祥寺を地域の人があつまり、よりどころとなるような寺にしていきたいです」と話していました。

-

箕輪町でナイトラン&ウォーク

夜景を眺めながらランニングやウォーキングを楽しむイベントが8日、箕輪町で開かれました。

8日は、みのわ天竜公園を発着点に、午後6時15分にスタートしました。

イベントは、みのわナイトラン&ウォークと題して箕輪町が去年から開いています。

今年は、町内をはじめ、遠くは東京や愛知から470人が参加しました。

参加者は、福与公民館を折り返す8.8キロのロングと天竜川沿いの5.2キロのショートの2つのコースに分かれ歩いたり走ったりしました。

ロングコースでは途中、福与区の鹿垣公民館で地域住民が飲み物や食べ物などをふるまっていました。

福与公民館近くでは、夜景を楽しむことができ、参加者は足を止めて眺めていました。

ある参加者は、「涼しい風があたり心地よく走れました」と話していました。

箕輪町では、今後もこのイベントを継続して行っていきたいとしています。

102/(火)