-

伊那谷の所蔵品 信州高遠美術館

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の文化施設で展示されている所蔵品を紹介するコーナー、伊那谷の所蔵品。

9日は、信州高遠美術館所蔵の、江崎孝坪「武者図」です。 -

県シニア大学伊那学部49人が入学

長野県シニア大学伊那学部の入学式が、伊那市の伊那合同庁舎で9日に行われました。

今年度は48歳から90歳の49人が48期生として入学しました。

シニア大学は、シニア世代の仲間づくりや社会参加のきっかけにしてもらおうと、県長寿社会開発センターが県内10か所で行っているものです。

式辞で伊那保健福祉事務所長の須藤恭弘学部長は「多岐にわたる講座を受講していただきます。その間、学びと喜び、温かな友情が得られるものと確信しています。」と挨拶しました。

新入生を代表して伊那市西箕輪の桑名節子さんは「みなさんと一緒に学ばせていただきながら成長していきたい」と抱負を述べました。

シニア大学では、これからの2年間、趣味・健康・地域づくりなどの講座を通じて学びを深め、生涯にわたる仲間づくりを進めていきます。

今年度、特殊詐欺の手口を実際に体験する講座が初めて計画されています。

-

南中で経ヶ岳強歩大会

南箕輪村の南箕輪中学校の伝統行事「第72回経ヶ岳強歩大会」が9日に開かれました。

午前9時過ぎに南箕輪中学校の第2グラウンドから男女別、学年別にスタートしました。

沿道では保護者や地域住民が生徒を応援していました。

3.5km地点の大芝公園総合運動場には今年から給水所が設けられました。

スタートからおよそ30分後には経ヶ岳登山口をトップの生徒が折り返しました。

コースは経ヶ岳の登山口までを往復する14kmコースの他に、途中で折り返す11kmや7kmのコースがあり、自分に合った距離を選ぶことができます。

全校生徒483人の内、8割以上の生徒が最も長い14kmコースに挑戦したということです。

7キロの生徒から順次ゴールしていました。

大会の結果、14kmコースの男子トップは1時間36秒で陸上部に所属する3年生の中山滉太さんでした。

女子は1時間14分6秒でバスケ部に所属する3年生の髙木結さんでした。

2位の生徒とは1秒差でした。

南箕輪中学校では、「自分なりの目標を決めて頑張れたと思う」と話していました。 -

恩徳寺のシャクナゲ見ごろ

南箕輪村の恩徳寺ではシャクナゲが見ごろを迎えています。

恩徳寺の境内では先代の住職が30年ほど前に植えたというシャクナゲが見ごろを迎えています。

毎年5月の連休には花を楽しむ人が訪れるということです。

恩徳寺のシャクナゲは今月中頃まで楽しむことができるということです。

-

写真や人形 7人の女流作家展

写真や人形などの作品が並ぶ、いとう岬と7人の女流作家展が伊那市のアートギャラリーミヤマで開かれています。

会場には伊那市のほか県外の作家7人の作品約40点が並べられています。

このうち伊那市の鈴木妙子さんは桜をテーマにした写真を出品しています。

群馬県の作家、小林とむぼさんは粘土で作った人形を出品しています。

作品展は障害者の就労支援を行っている伊那市のいとう岬さんが、自らの体験などをまとめた本「空語選集」の発刊に合わせて開いたものです。

いとうさんは「創作活動で繋がった女ともだちの合同展です。簡単に顔を揃えることのできない中身の濃い作品を楽しんでもらいたい」と話していました。

いとう岬と7人の女流作家展は12日まで伊那市のアートギャラリーミヤマで開かれています。

-

大雨に備え美和ダム管理演習

大雨に備え、関係機関への情報伝達などを行うダム管理演習が8日に、伊那市長谷の美和ダムなどで行われました。

管理演習では、大雨でダムの水量が増えたことを想定し、水位の調整作業のシミュレーションを行いました。

演習は出水期に備え、毎年この時期に行われています。

ダムの水を放流する前には、関係機関への情報伝達が行われます。

天竜川上流河川事務所や天竜川ダム統合管理事務所、行政など22の機関に、電話やFAXで連絡をしていました。

中川村の小渋ダムと映像共有の確認も行われました。

美和ダム管理支所では「演習は、職員の技術向上につながる。安心安全なダムの管理をしていきたい」と話していました。

-

伊那まちバラのファッションショー オリジナルBGMを募集

伊那市の中心市街地をバラで彩る恒例のイベント「伊那まちバラぶらり」が25日から始まります。

イベント初日のファッションショーでは、モデルの他、今年は会場で流れるオリジナルのBGMも募集しています。

8日の中心市街地です。

日当たりの良い場所では、つぼみが膨らんでいるものや、咲いているものがありました。

伊那まちバラぶらりは、中心市街地を会場に、今月25日から6月21日まで行われ、様々なイベントが予定されています。

初日の25日には、いなっせ正面口でバラのファッションショーが行われます。

一般公募で集まったモデルが好きな服を着てランウェイを歩く市民参加型のイベントで、今年で4回目になります。

現在モデルを募集中で、年代、居住地問わず誰でも応募することができます。

今年は、初の試みとして、モデルが歩く時に流すオリジナルのBGMを募集しています。

ショーに合う3分が目安のオリジナル曲で、ジャンルは問いません。 -

大明化学とサンスイがコラボ 母の日ギフト

11日(日)は母の日です。

伊那市の生花店有限会社FlowerPeace南信州サンスイでは、南箕輪村の化学工業製品製造業の大明化学工業株式会社とコラボレーションした母の日ギフトセットを販売しています。

サンスイでは母の日にあわせた、ギフトセットを限定販売しています。

今回のコラボは、大明化学が地元の生花店サンスイと一緒に母の日を盛り上げようと初めて企画したものです。

サンスイの石鹸を使い作られた花、ソープフラワーと、大明化学の天使の美肌水、天使の美肌UVクリームのセット2種類となっています。

価格は、美肌水入りが3,700円。

UVクリーム入りが4,500円です。

ギフトセットは限定販売となっています。

-

高鳥谷山富県区民ハイキング

伊那市富県区民を対象にした恒例行事、高鳥谷山富県区民ハイキングが3日に行われました。

ハイキングでは、区民およそ300人が高鳥谷山頂上付近のつが平を目指しました。

このうち上新山区からはおよそ60人が参加し、出発地点の場広公民館からゴールを目指しました。

つが平は、標高およそ1,200メートルにあり、中央アルプスを望むことができます。

高鳥谷山富県区民ハイキングは、昭和42年、1967年から続いていて、今回で58回目を迎えました。

参加者は、およそ2時間かけて山頂に登りました。

ゴール地点では、富県小学校と新山小学校の交流会が開かれました。

参加した児童は、互いの学校の紹介を行い、校歌を歌いました。

また、富県区を拠点に活動しているまつり芸能集団田楽座が太鼓を演奏しました。

式典が終わると参加者たちは家族や仲間と昼食をとり、連休の1日を楽しんでいました。 -

いなまちこどもマルシェ

子どもたちが自分で企画した店を出店するイベント「第6回いなまちこどもマルシェ」が伊那市の中心市街地で4日に行われました。

マルシェは伊那市のフリースペースを備えた駄菓子屋「本と駄菓子と、、、それぞれ」や、通り町を会場に開かれました。

子どもたちに出店の経験の場を提供しようと2年前から定期的に開かれています。

飲食や射的など、子どもたちが考えた13ブースが出店されました。

出店したのは小学生の親子がほとんどで、これまでのマルシェの参加者や、SNSでの募集を通じて集まった人たちおよそ30人です。

マルシェを企画したのは「本と駄菓子と、、、それぞれ」代表の平賀裕子さんです。

いなまちこどもマルシェにはおよそ150人が来場しました。

次回は7月に開くということです。 -

電気機関車ED19 乗車体験

箕輪町郷土博物館前にある電気機関車ED19に乗ることができるイベントが、こどもの日の5日に開かれました。

イベントでは、訪れた親子が電気機関車保存会の説明を聞きながら、汽笛を鳴らしたりしていました。

ED19は、アメリカ製の電気機関車です。

日本に6台入り、1976年までは辰野から飯田間を走っていました。

世界で残っているのはこの車両1台のみです。

イベントには、およそ100人が訪れました。

町郷土博物館では「汽笛を鳴らせるのは年に1回のこのイベントのみ。車両に親しみ、貴重さを知ってもらうことで保存にもつながっていく」と話していました。

-

多世代交流の居場所「きたっこベース」

箕輪町の箕輪北小学校の子どもや地区の大人を対象とした多世代交流の居場所「きたっこベース」が学区内の公民館を巡回して行われます。

4月19日は、沢公民館で開かれ箕輪北小学校区の児童らおよそ80人が参加しました。

きたっこベースは、地域での子育ての応援や高齢化する住民の交流の場として民生委員や地区役員などでつくる運営委員が準備を進めてきました。

会場となった沢公民館には、卓球やボードゲーム、輪投げなどが用意され、子どもたちが自由に遊んでいました。

また、クレープ作りも行われボランティアのサポートを受けて子どもたちが生地の材料を混ぜたり果物を切ったりしていました。

スタッフは運営委員の他、地域の人たちがボランティアとしてかかわっています。

きたっこベースは月に1回開かれ、次回は5月17日に大出コミュニティセンターで計画されています。

-

伊那市 松くい虫対策協議会

伊那市松くい虫対策協議会が市役所で4月25日に開かれ、昨年度の松くい虫の被害状況が報告されました。

対策協議会には委員およそ15人が出席しました。

伊那市の松くい虫の被害は平成18年に初めて確認されました。

令和6年度の被害量は、およそ1,500立方メートルでした。

前の年度と比べ、4.9パーセントの増となっています。

また、守るべき松林と定めている標高900メートル以上の場所でも被害が拡大しているということです。

会長の白鳥孝伊那市長は「松くい虫被害は今後も拡大することが予想される。対策を取り被害を食い止めていきたい」と話していました。

伊那市では被害拡大を防ぐため、伐倒駆除や樹種転換、樹幹注入などの対策を引き続き行っていくとしています。

-

GW後半 各地で賑わい

ゴールデンウィーク後半になり、3日から4連休です。

伊那市内の行楽地では多くの人で賑わっていました。

西箕輪のはびろ農業公園みはらしファームでは県内外から訪れた人たちがいちご狩りを楽しんでいました。

明日からの4日間は2,000人を超える予約が入っていて、空きがないということです。

みはらしファームのいちご狩りは5月31日までとなっています。

いちご狩りは50分間食べ放題で、小学生以上1,700円、小学生未満1,200円です。

-

高遠町総合支所新庁舎 窓口カウンターの装飾 市民が制作

23日に完成を予定している伊那市の高遠町総合支所新庁舎の窓口カウンターの装飾を4月26日に市民がつくりました。

4月26日は、高遠町総合福祉センターやますそに市民およそ20人が訪れ作業をしました。

縦23センチ横90センチの板材に伊那市産の松や杉など6種類の厚みの違う木材を貼り付けていきます。

参加者は、色や厚みの組み合わせを工夫しながら作業をしていました。

完成品は、高遠町総合支所新庁舎の窓口カウンターを装飾する部材として使われます。

この会は、市民に参加してもらい新庁舎に親しみをもってほしいと伊那市が開きました。

-

花の丘公園で八重桜が見頃

伊那市の桜の名所のひとつ、高遠町の花の丘公園の八重桜が見頃を迎えています。

園内には、およそ30種類、1,000本の桜が植えられていて、現在200本の八重桜が見頃を迎えています。

花の丘公園は、高遠城址公園以外にも桜の名所をつくろうと、平成元年(1989)から桜の苗木を植樹し、管理しています。

1日は、県内外から観光客が訪れていました。

花の丘公園の桜は、ゴールデンウィークいっぱい楽しめるということです。

-

箕輪町上古田 こいのぼりが空泳ぐ

箕輪町上古田の箕輪西小学校近くの農業用ため池には、およそ50匹のこいのぼりが飾られています。

こいのぼりは、信州みのわ花街道推進協議会の上古田支部が毎年飾り付けています。

こいのぼりは10日(土)まで飾られる予定です。

-

台湾のイラストレーター 伊那市で作品展

台湾の人気イラストレーター、張真輔さんの作品展があすから伊那市西春近のArtisticStudio LaLaLa INAで開かれます。

会場には、張さんがアクリルや色鉛筆などで描いた作品、およそ50点が展示されています。

張さんは台湾で活動しているイラストレーターです。

並べられている作品は主に、去年6月から半年間、世界16か国を自転車で旅した時に描いたものです。

旅をした国での体験を作品にしています。

こちらは、旅の最後、タイで集大成として描いたものです。

日本の熊本をスタートし、ヘビの胴体に16か国の思い出が描きこまれています。

台湾の干支は日本と大体同じで、今年の干支「巳」をモチーフにしています。

この作品展は、LALALA INAのしおみえりこさんと縁があり開かれるものです。

作品展は東京で2回開いていて、地方では初めてです。

イラストレーターの張さんです。

作品展は、あすから9日まで開かれます。

-

伊那小売酒販組合などが20歳未満の飲酒防止など呼びかけ

伊那小売酒販組合などは、20歳未満の飲酒防止を呼び掛ける啓発活動を、14日に、伊那市のJR伊那北駅前で行いました。

14日の朝は、上伊那地域の酒販店などでつくる伊那小売酒販組合の組合員のほか、伊那税務署、伊那警察署の署員らが、通勤・通学する人に20歳未満の飲酒防止と飲酒運転の撲滅を呼び掛けました。

啓発活動は、4月の県の強調月間に合わせて毎年行われているものです。

参加者は、啓発標語が書かれたポケットティッシュを配った他、のぼり旗を持って20歳未満の飲酒防止などを呼び掛けていました。

伊那小売酒販組合の征矢進理事長です。

県内では、4月8日から街頭啓発活動が始まり、JR伊那北駅前を含む17か所で行われました。 -

伊那ローメン春まつり 多くの人で賑わう

伊那市の飲食店などでつくる伊那ローメンズクラブによる「伊那ローメン春まつり」が、市役所駐車場で29日に行われました。

まつりでは、ローメンが1杯700円で提供されました。

伊那ローメンズクラブには、市内を中心に25店舗が加盟していて、ローメン春まつりは今年で13回目です。

会場では、「伊那ローメンズクラブ的子供食堂」と題し、高校生以下の子どもにローメンが無料で提供されました。

まつりではほかに、宝投げが行われ、宝をつかもうと、多くの人が手を伸ばしていました。

この日は、ローメン大使のグレート☆無茶さんが代表を務める信州プロレスによる試合も行われました。

伊那ローメンズクラブでは、6月4日のローメンの日に、並盛りを1杯500円で提供するということです。

-

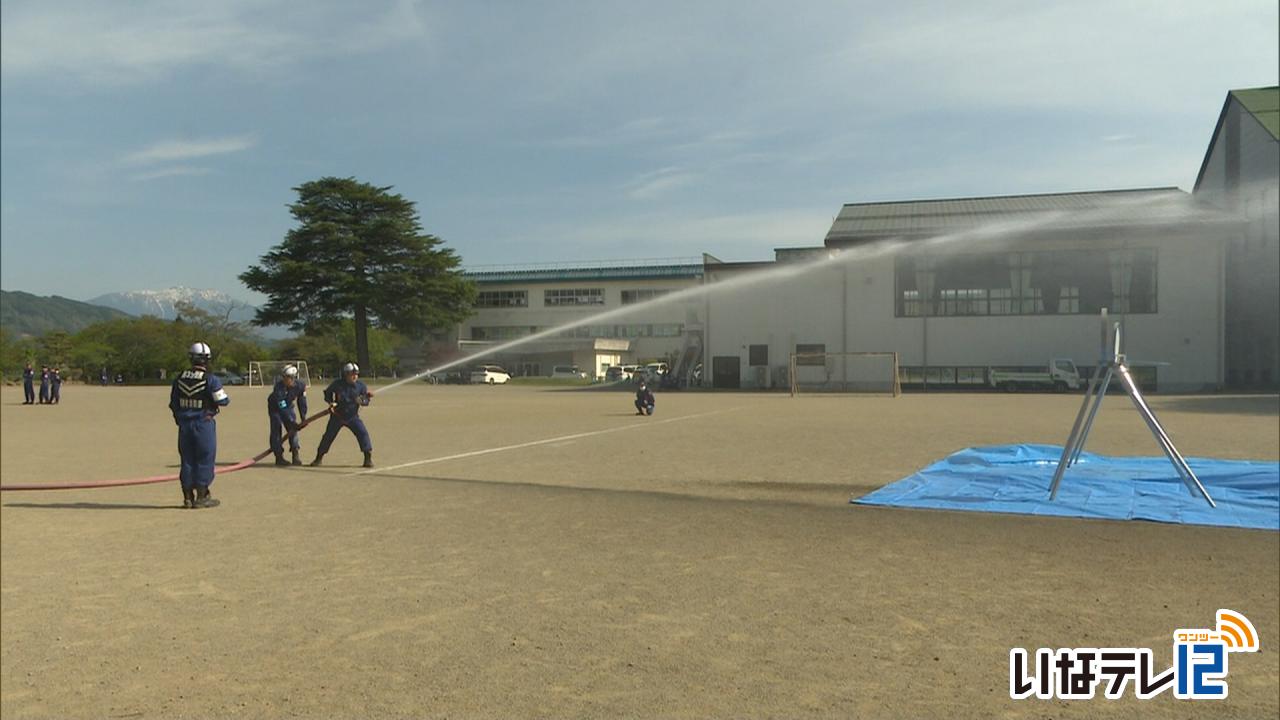

箕輪町消防団 全体春季訓練

箕輪町消防団は、今年度の全体春季訓練を箕輪中部小学校のグラウンドで27日に行いました。

この日は、箕輪町消防団から、団長以下95人が参加しました。

掛け声に合わせて小隊を素早く組み、移動を行う規律訓練が行われました。

ポンプ車からホースをつなぎ、放水を行うまでの手順を確認しました。

実際の火災現場を想定し、二股に分かれたノズルを使って、二方向から放水する動きを実践していました。

今年度入団した団員を含め経験の浅い団員は、ホースの運び方や広げ方などを学んでいました。

幹部団員による放水も行われていました。

白鳥政徳町長は、「有事の際には、訓練の成果を的確に発揮し、町民の安全を守ってもらいたい。」と訓示を述べました。

箕輪町消防団全体での訓練は春と秋の2回行われていて、次回は10月に開催する予定です。

-

箕輪町木下 カタクリの里 花が見ごろ

箕輪町木下のカタクリの里では、カタクリの花が見ごろとなっています。

カタクリの里は、県道与地辰野線から600mほど西にあります。

カタクリは、ユリ科の多年草で、反り返った赤紫色の花が特徴です。

例年4月の中旬から5月上旬にかけて見ごろを迎えます。

この場所は、木下区財産区が整備・管理をしています。

今年は、先週にかけて最高気温が25度を超える日が多くあったため、開花が一気に進んだということです。

その影響か、例年よりやや色が薄いということです。

木下区によりますと、花はあと数日楽しめるということです。 -

みのわBOSAIフェスタ 5月24日開催

箕輪町は、幅広い世代に防災への関心を高めてもらおうと「みのわBOSAIフェスタ」を5月24日に開催します。

28日、役場で開かれた定例記者懇談会で報告されたものです。

フェスタでは、小学生以下、先着200人を対象に防災知識をクイズ形式で学べるブースや煙体験コーナー、消火体験コーナーなど10のブースが用意されます。

みのわBOSAIフェスタは、5月24日(土)午前10時から午後4時まで町文化センター、地域交流センターみのわ、地域交流広場、役場駐車場で開かれます。

記者懇談会では、ほかに、26日に行われた第34回長野県市町村対抗駅伝で箕輪町チームが、町の部で優勝したことが報告されました。

箕輪町チームは2位の山ノ内町に5分26秒の差を付け、町の部9連覇を果たしました。

総合順位は6位でした。

市町村対抗駅伝の報告会は、5月中旬に予定しています。

-

わん!フェスINA 初開催

犬を飼っている人が集まるイベント「わん!フェスINA」が13日伊那市のはびろ農業公園みはらしファームで開かれました。

会場には飼っている犬と遊べる場所が設けられ、愛犬を走らせて時間を競うタイムアタックが行われていました。

中々走らず、名前を呼ばれている犬もいました。

会場には他にドッグフードや、犬をイメージしたアクセサリーの店などおよそ30のブースが出店しました。 -

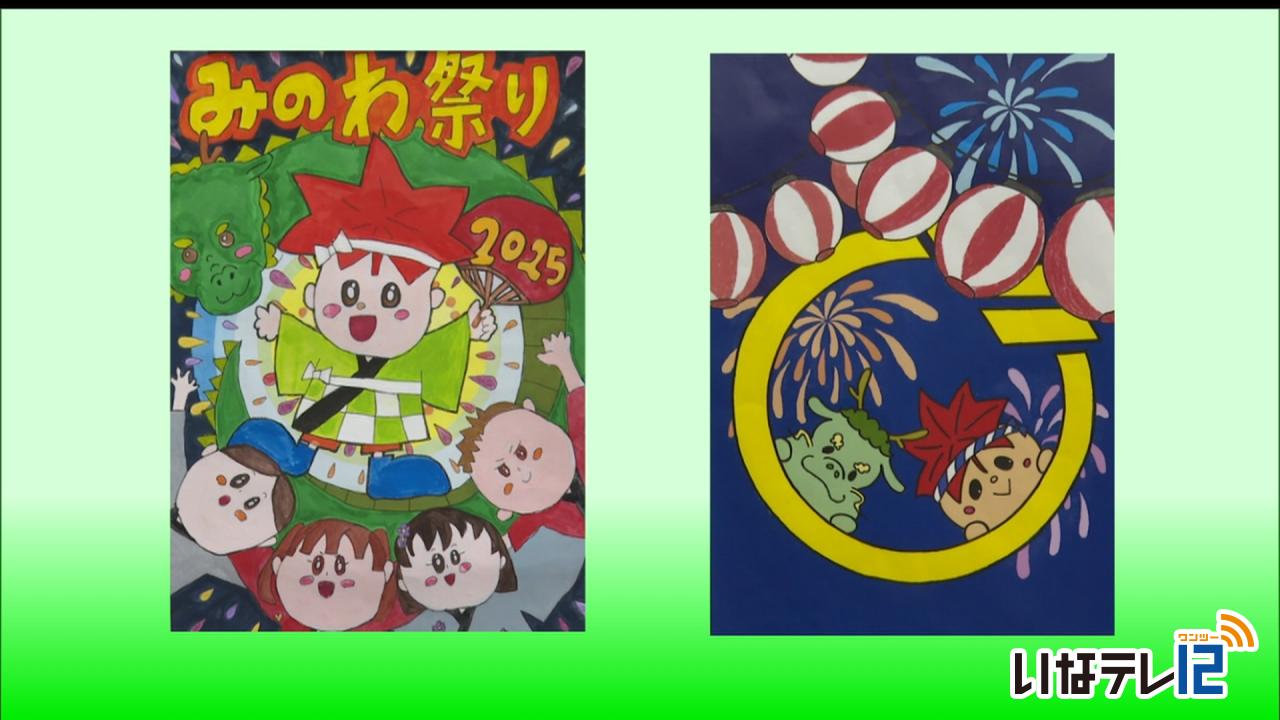

ポスター うちわの図案決まる

7月26日に行われる、みのわ祭りのポスターとうちわの図案が決定しました。

ポスターには箕輪中部小学校4年生の種山華さんの作品が選ばれました。

ポスターは600枚作られ、町内の施設などに掲示されます。

うちわには、箕輪町の主婦、清水郁恵さんの作品が選ばれました。

うちわは5000本作られ当日の祭り会場で配られます。

ポスターとうちわの図案は町内から235点の応募があり24日開かれた、みのわ祭り実行委員会で決まりました。

2025みのわ祭りは7月26日に松島仲町周辺で行われます。

-

音・食・美を楽しむイベント

音・食・美を楽しむことをコンセプトとしたイベントART&MUSIC NAGOMIが27日伊那市創造館で開かれました。

イベントでは上伊那在住のメンバーでつくる男性6人グループnemoが演奏を披露しました。

家族で楽しめる音楽をモットーとしていて会場は親子連れなどで満席となっていました。

屋外では市内外の飲食店や雑貨店など約40店が出店しました。

このうち南箕輪村の植物や雑貨の店CONTEは観葉植物などを販売していました。

音・食・美を楽しむことをコンセプトとしたイベントART&MUSIC NAGOMIは2006年から毎年、上伊那各地で開かれていましたが、新型コロナウイルスの影響で中断され、今回8年ぶりの開催となりました。

-

みのわBASE1周年記念イベント

去年4月27日にオープンした箕輪町のみのわBASEの開館1周年を祝うイベントが、26日に行われました。

イベントでは、アーティストのSILVAさんによるトーク&ミニライブなどが行われました。

自身の歌などを披露しました。

SILVAさんは、宝塚に入ってほしいという親の教育で、3歳から声楽やバレエなどを習い始めました。親が敷いたレールに反発し、高校生の時、芸能界に飛び込みました。

自ら人生を切り開いてきた経験から、「自分にはできないと思わないで。こんな風になりたいとイメージし、今と向き合い生きることで未来は変えられます」と話していました。

この日は、ほかに、箕輪中学校合唱部によるコンサートも行われました。

みのわBASEは、箕輪町の防災交流施設として去年4月オープンし、1周年を迎えます。

中高生の学習の場として、町民の交流の場として活用されていて、これまでにのべ5万人が利用しています。

カプセルトイ「ガチャガチャ」で箕輪町のオリジナルグッズが当たる企画や、犬型ロボット「aibo」とのふれあい体験など、1日を通して様々なイベントが行われました。

-

わんぱくひろば 子どもが自然体験

子どもたちが自然の中で遊び、触れ合うイベント「わんぱくひろば」が伊那市の春日公園で26日に開かれました。

会場にはターザンロープやクラフト体験など9つのコーナーが設けられました。

各コーナーを回ってスタンプを集めると、菓子などが入った景品がもらえます。

伊那市創造館の縄文弓の体験コーナーでは、およそ5メートル先の鹿の形の的に向かって、1人3本ずつ矢を放っていました。

ガールスカウトのクラフトコーナーでは、ペットボトルのキャップやビニールテープなど身近なものを使ったキーホルダーや玩具のクラフト体験が行われていました。

また、伊那文化会館でもわんぱくひろばに合わせてイベントが開かれました。

木のおもちゃで遊べるコーナーや、スタンプを押してオリジナルデザインの紙袋を作るコーナーなどが設けられ、子どもたちでにぎわっていました。 -

池上さん宅 藤の花が見ごろ

伊那市狐島の池上晃さん宅で藤やパンジーなどの花が咲いています。

藤の花はおよそ20年前に植えたということです。

池上さんは「他の花もこれから咲くので楽しみだ」と話していました。 -

自衛隊広報イベント 車両展示・試乗

伊那市の自衛隊伊那地域事務所は車両の展示などを行う自衛隊広報イベントをMEGAドン・キホーテUNY伊那店の駐車場で26日に行いました。

会場では災害派遣で使われる車両や軽装甲車の展示が行われていました。

最大で10人乗りの高機動車には乗ることもでき、来場者が走りを楽しんでいました。

他に制服の着用体験もあり、来場者が記念撮影をしていました。

伊那地域事務所では「車両や展示品に接してもらい、自衛隊を身近に感じてもらいたい」と話していました。

92/(月)