-

消防隊員と消防団員が連携を確認

上伊那広域消防本部の隊員と消防団の幹部が火災発生時の連携を確認するための検証会が6日、伊那市の伊那消防署で行われました。 検証会には、上伊那広域消防本部の隊員27人と、上伊那8市町村の消防団の幹部26人が参加しました。 上伊那広域消防本部の火災の出動基準は、災害の規模や状況によって4段階に定められています。 今回は、一般的な住宅での火災を想定した第1出動による指揮体制について検証しました。 現場指揮本部が設置され、被害の状況を確認した後、消防団員に指示が伝えられました。 その後、意見交換が行われました。 消防団員からは「慌ただしい現場で誰に声をかけるのが適正か教えてほしい」「交通規制など警察との連携も強めたいので訓練に関係機関も参加できたら良いと思う」といった意見が出されていました。 検証会は今年で3年目で、広域消防本部では「実際の現場で更なる連携がとれることを目指して課題などをもう一度確認していきたい。」としています。

-

第40回伊那市民美術展 開催

伊那市民美術会の会員による第40回作品展が、高遠町の信州高遠美術館で5日から始まりました。 会場には、会員の作品61点と、40回の開催を記念して、高遠高校美術コースの生徒が制作した作品24点も並んでいます。 伊那市民美術会は41年前に発足しました。 会員はプロからアマチュアまでの76人で、洋画、日本画、工芸の作品が並んでいます。 今回は40回の節目ということで、これまでより大きいサイズの作品を多く展示しているということです。 橋爪まんぷ会長は「バラエティに富んだ作品が多く、会員がそれぞれ丹精込めて仕上げた作品を多くの人に見てもらいたい」と来場を呼びかけていました。 第40回伊那市民美術展は、15日(日)まで、信州高遠美術館で開かれています。

-

おいし伊那食育応援団 長野県知事表彰を受賞

食育の大切さを伝えるため伊那市内で活動しているボランティア団体「おいし伊那食育応援団」は、長年の取り組みが評価され、県知事表彰を受賞しました。 この日は、団員9人が市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞の報告をしました。 おいし伊那食育応援団は、食育の大切さを伝えようと平成21年度に歯科医師や歯科衛生士、野菜の生産者、食生活改善推進員などで結成したボランティア団体です。 この日は、天使幼稚園で食育講座を開きました。 年間を通して市内の保育園・幼稚園を訪問し、劇や紙芝居などを交えながら食育の推進を図っています。 食の大切さだけでなく、マナーや栄養の知識なども分かりやすいよう工夫を凝らしながら講座を開いているということです。 今回は、長年の普及啓発の取り組みが評価され、知事表彰を受賞しました。 白鳥市長は「食べるものに偏りがちな現代で、子どもから大人まで市民の皆さんに伝える取り組みをこれからもお願いします」と話していました。

-

ヤナギバヒマワリ見ごろ

伊那市美篶下川手の花壇に植えられているヤナギバヒマワリが見ごろとなっています。 花壇は、地元有志でつくる下川手継承の会が育てているものです。 会によりますと花は中旬まで楽しめるということです。

-

伊那西ガレット試作品が完成

伊那市の伊那西小学校区を活性化させようと地元で採れた野菜や果物を使ったオリジナルのガレットの試作品が完成しました。 今後は、地域のイベントなどで販売していく予定です。 この取り組みは、伊那西地域を盛り上げようと30代から40代までの地元有志が企画したものです。 伊那西小学校区から、横山のリンゴ、小沢のねぎ、ますみヶ丘のかぼちゃ、大坊のブロッコリーなど、およそ20種類の野菜や果物他に、牛乳やたまごなどが集まりました。 3日は伊那西小学校の調理室に、地元の親子合わせて30人が集まりました。 伊那市西町でガレットを提供している渡邊達朗さんが作り方のポイントを指導しました。 生地を広げるトンボと呼ばれる道具もますみヶ丘で間伐したアカマツを使って地元の職人が製作しました。 伊那西地域では、休園となっている伊那西部保育園の存続を含め地域の活性化について考える伊那西地域を考える会が今年1月に発足しました。 それ以降、若い人たちによって地域を盛り上げていこうという動きが活発化しているということです。 地元産の食材を使ったガレットを全員で味わいました。 伊那西ガレットは、今後さらに改良を加え、22日に伊那西小学校近くにある、ますみの森で行われるジャズライブで提供されることになっています。

-

大芝高原イルミネーションフェスティバル 今週末開幕

今週末に南箕輪村の大芝高原で開幕するイルミネーションフェスティバルに向け、会場では準備が進められています。 3日は、出展団体や実行委員会のメンバーがイルミネーションや看板の取付けを行っていました。 今年は、例年並みの75団体、およそ300のイルミネーションが大芝高原を彩る予定です。 小松豊実行委員長は「各団体の力作が並ぶので多くの人に見てもらいたい」と話していました。 大芝高原イルミネーションフェスティバルは、7日から28日まで、毎日午後6から午後10時まで点灯されます。

-

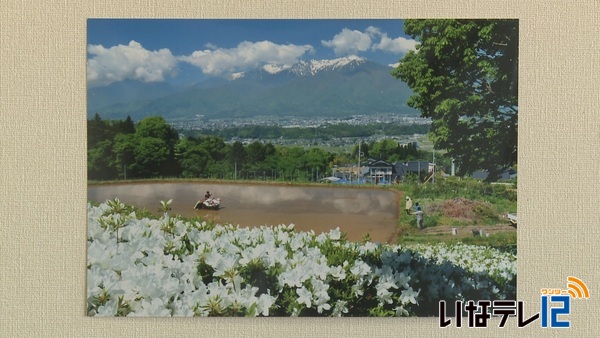

JA上伊那フォトコンテスト 最優秀賞に向山世男さんの作品

上伊那の「農のある暮らし」と「魅力ある風景」をテーマに募集したJA上伊那のフォトコンテストで、最優秀賞に伊那市荒井の向山世男さんの作品が選ばれました。 最優秀賞のJA上伊那組合長賞に選ばれた向山さんの作品です。 駒ヶ根市東伊那で撮影した写真で、田植えをする人と中央アルプスが写っています。 全体のバランスが良く、上伊那らしい季節感を捉えている点が評価されました。 向山さんは、去年に続き2年連続で最優秀賞に選ばれました。 フォトコンテストは、JA上伊那が合併した年から行われていて、今年で22回目です。 今年は、県内外の60人から175点の作品が寄せられました。 入賞した作品は、広報誌る~らるの表紙に使用されるほか、11月11日のJA上伊那まつりの会場で展示されることになっていま

-

女声合唱「うすゆきそう」 初ステージに向けて練習

伊那市の女声合唱団「うすゆきそう」は、15日に伊那市内で開かれる東京藝術大学のコンサートで、歓迎演奏を行います。 2日は、伊那市のいなっせで練習が行われました。 「うすゆきそう」は、伊那市を中心に上伊那地域の女性でつくる合唱団で、去年9月に発足しました。 発足して1年が経過し、今月15日に伊那市内で開かれる東京芸大のコンサートで、初めてのステージを迎えます。 コンサートは、東京藝術大学音楽学部声楽科の学生と卒業生でつくる合唱グループ「杜の音シンガーズ」が出演し、うすゆきそうは歓迎演奏として歌います。 当日は4曲披露するほか、杜の音シンガーズと1曲合同で歌声を披露する予定です。 この日は、コンサートで一番最初に歌う「おわいやれ」という曲の練習を行いました。 ある団員は「初舞台で少し不安もあるが、楽しんで精一杯歌って良いステージにしたい。」と話していました。 うすゆきそうが歓迎演奏として出演する「杜の音シンガーズコンサート」は、15日(日)午後1時40分から、いなっせで開かれます。 なお、チケットは全席指定で1枚3,000円で販売していて、残りわずかとなっています。

-

伊那市 協力隊員を委嘱

伊那市は、長谷で雑穀の栽培や加工品の開発に取り組む地域おこし協力隊に、牛山沙織さんを2日、任命しました。 協力隊に委嘱されたのは、東京都出身の牛山沙織さん30歳です。 牛山さんは大学卒業後、福島県で農業研修を行い、2011年から祖父母がいる茅野市で、ミニトマトやサヤエンドウなどを無農薬で栽培していました。 長谷では、雑穀の栽培面積の拡大や販売促進、加工品の開発などに取り組みます。 牛山さんは、「雑穀は粉にしやすいので、菓子などに活用したいです」と話していました。 白鳥市長は、「雑穀は付加価値の高い商品にもなる。様々視点から取り組みをしていただきたい」 と話していました。 地域おこし協力隊の任期は最大3年となっています。

-

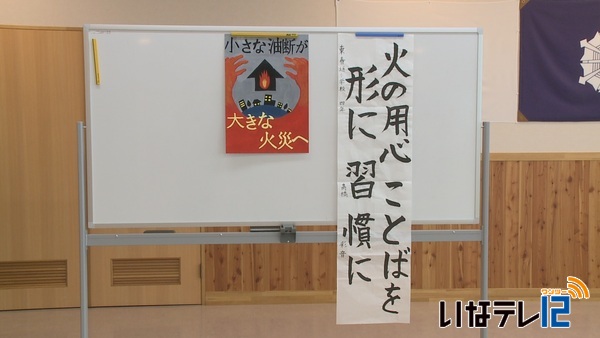

防火ポスターと書道選考会

上伊那の小学生を対象に募集した防火ポスターと習字の選考会が伊那市の上伊那広域消防本部で20日に開かれました。 ポスターの部の最優秀賞に辰野町の両小野小学校6年の立澤奈央さんの作品が選ばれました。 習字の部の最優秀賞には、東春近小学校4年の高橋彩音さんの作品が選ばれました。 子どもたちに火災予防への関心を持ってもらおうと毎年行われていて、今年は上伊那の小学校23校からポスターと習字合わせて489点の応募がありました。 最優秀賞作品は、カレンダーにして防火管理協会の会員事業所に配布することになっています。

-

まほらいな市民大学修了証書授与式

まほらいな市民大学18期生と大学院第3期生の修了証書授与式が伊那市のいなっせで25日、行われました。 まほらいな市民大学は高齢者の社会参加と生きがいづくりを図ろうと行われています。 市民大学は、60歳から84歳の男女合わせて67人が、また、大学院は63歳から74歳までの男女12人が修了証書を受け取りました。 修了生代表の有賀弘武さんは「縁あって出会った人たちと共に学んだことは、大きな財産になりました」、小澤登志男さんは「学んだ知識を次世代に伝え地域社会に貢献できるよう努めたい」とそれぞれあいさつしました。 市民大学は、2年間で51の単位取得を目指していて、平均取得単位数は37.6単位、1講座当たりの受講率は73.7%でした。

-

衣替え 伊那西高校冬服で登校

10月に入り衣替えとなりました。 伊那市の伊那西高校の生徒は2日、冬服で登校していました。 生徒たちは、紺のブレザーとスカートの冬服で登校していました。 長野地方気象台によりますと、今朝の伊那地域の最低気温は平年より3.3度高い14.5度と9中旬並みの気温となりました。 ある生徒は、「久しぶりに冬服を着ると気が引き締まります」と話していました。

-

ごみ袋変更後初めての収集日

上伊那地域では、10月から指定ごみ袋が変更となりました。 エリア内では、伊那市と南箕輪村の一部で、2日、変更後初めての収集日を迎えました。 このうち伊那市では、生活環境課の職員8人が日影区などのステーションのごみ出しに立ち合いました。 変更となったのは、燃やせるごみの大が30円から50円に値上がりした他、1枚40円の中袋が新たに設けられました。 燃やせないごみは、30円から40円に値上がりしています。 これまでの袋を使用する場合は、差額分のシール式証紙を貼る必要があります。 中には、証紙が貼ってあったものの、枚数が足りないものもありました。 日影区のごみステーションでは、午前8時30分までに36個の燃やせるごみが出され、このうち2つは証紙が貼っていなかったため、説明して持ち帰ってもらったということです。 ごみ収集業者らは、ごみ袋が適正なものかどうかを確認しながら回収していました。 上伊那広域連合では、「週末に証紙を買い求める人が多くみられたが、貼らずに出しているものもあった。あすが初めての収集日となる地区もあるので、引き続き周知を図りたい」としています。

-

まほら伊那市民大学20期生と大学院4期生入学式

まほら伊那市民大学20期生と大学院4期生の入学式が、2日、伊那市のいなっせで行われました。 まほら伊那市民大学は、高齢者の社会参加と生きがいづくりを図ろうと行われています。 20期の節目の今年度は、男性16人、女性53人の合わせて69人が、第4期の大学院には男性4人、女性7人の合わせて11人が入学しました。 新入生を代表して板山ひとしさんは、「年齢や経験は違うが、仲間と絆を深め、1つひとつの講義に真摯に取り組んでいきたい」大学院生代表の大住裕子さんは「高遠の歴史を学び、市の発展のために行動できる人材になりたい」と、それぞれ決意を述べました。

-

伊那市美篶で倒木 市道一部が通行止め

伊那市美篶で倒木があり、近くを通る市道の一部が28日の午後6時半から通行めとなりました。 通行止めは29日の午前9時半に解除となっています。 伊那市によりますと、倒木があったのは、伊那市美篶の六道原工業団地近くの林です。 28日の午後5時頃、近くの工場の従業員から「木が倒れかけている」との連絡を受け、午後6時半から付近の市道を通行止めにしました。 29日の朝、撤去作業を行い午前9時半に通行止めは解除されました。 この付近では今年に入り、今回も含め3回、倒木が発生しているという事です。

-

信州みのわ山野草クラブ あすから展示会

箕輪町の「信州みのわ山野草クラブ」の秋の展示会が、30日と10月1日の2日間、木下公民館で開かれます。 29日は会場で準備が行われ、会員16人の作品200点が展示されました。 8月の天候不良の影響で花や葉の生育が心配され、会員がいつも以上に手入れや管理に苦労したということです。 秋の展示会では実をつけたものや、赤そばなど色を楽しむのも一つだということです。 信州みのわ山野草クラブの秋の展示会は30日と10月1日の2日間、箕輪町の木下公民館で開かれます。

-

第一美術展長野県支部作品展

第一美術協会長野県支部による作品展が29日から伊那市の伊那文化会館で始まりました。 会場には今年5月に東京の国立新美術館で開かれた美術展の出品作品約70点が展示されています。 ジャンルは絵画のほか彫刻、工芸で長野県支部の会員の作品を中心に上伊那からも30ほどの作品が出品されています。 このうち彫刻の部に出品した伊那市の饗場敦さんの作品「スポットライト」は準会員奨励賞を受賞しています。 美術愛好家でつくる第一美術協会は全国に約500人、上伊那には30人の会員がいます。 表現の自由を尊重し真の芸術の追究を理念に年に1度美術展を開いているほか作家の発掘育成に努めているということです。 第一美術協会長野県支部の作品展は来月5日まで伊那文化会館で開かれています。

-

今年の地蜂の巣の出来は…

秋も本番を迎え伊那市の地蜂愛好家たちは、来月市内で行われる巣の重さを競うコンテストに向けて巣づくりに励んでいます。 不作だった去年に比べ、今年は豊作の年になりそうだと愛好者は話しています。 伊那市手良の有賀幸雄さんです。 この道55年の大ベテランで、今年度から伊那市地蜂愛好会の会長を務めています。 有賀さんは、来月市内で行われる巣の重さを競うコンテストに出品するため、自宅の庭など4箇所合わせて18の巣箱で地蜂を飼っています。 山で捕った巣を持ち帰り鶏の肝臓やイカを餌として与えています。 去年は、9月の長雨で蜂のエサとなる虫がいなかったことから会員は、思うように巣が作れませんでした。 そのため、去年のコンテストは全体的に小ぶりな巣が多かったということです。 有賀さんは、梅雨時の雨や気温の高い日が少なかったことから豊作の年になりそうだと話します。 VTR 有賀さんは、巣を大きくするには、「日当たり、風通し、見通しが良い所に巣箱を置くのが良い」と話していました。 この時期は、餌にオオスズメバチが寄ってくるため、巣箱に入られないよう工夫もしています。 巣箱はコンテストまで、開けられず確認することはできませんが有賀さんは3キロほどになっていると予想しています。 地蜂の巣の重さを競うコンテストは来月29日に伊那市のみはらしファームで行われることになっています。

-

山から木を運ぶ馬搬を見学

馬で山から木材を搬出する馬搬の技術を、伊那市東春近の園児と児童が27日、見学しました。 27日は、伊那市東春近のNPO法人山の遊び舎はらぺこで、園児と東春近小学校の1年生が馬搬の様子を見学しました。 伊那市高遠町山室で馬を使った農業に取り組んでいるうまや七福の横山晴樹さんが馬搬技術を披露しました。 馬搬は、馬で山から木材を搬出する技術で、上伊那でも昭和40年頃まで行われていたということです。 横山さんが飼育する雄馬のビンゴは13歳で、体重は450キロほどです。 体重と同じほどの重さの木材を運ぶことができるということです。 27日は、馬に専用の器具を付けてはらぺこの裏山で間伐したカラマツなどを搬出しました。 また、馬が運ぶ重さの木を自分たちの手で引っ張る体験も行われました。 横山さんは、馬に親しんでもらおうと上伊那の小学校で馬で田んぼを耕す体験なども行っていて、「農林業や馬への関心をもってもらえる機会になればうれしいです」と話していました。 運んだ木材は、はらぺこで小屋や遊具などに活用するということです。

-

上伊那広域消防本部の救急救命士 合同訓練

上伊那広域消防本部の救急救命士が、知識や技術の統一を図るための合同訓練が26日に消防本部で行われました。 訓練には、6つの消防署から18人が参加しました。 救急救命士は、救急車に同乗して、医師の指示のもと点滴や心肺停止時の電気ショック、気道確保などの救命処置を行います。 消防本部には現在73人の救急救命士がいて、それぞれの消防署で月に1回訓練を実施していますが、消防本部内で知識や技術を統一しようと、今回初めて合同で行われました。 3人で1つの隊をつくり、人形を使って心臓マッサージや薬剤投与を行いました。 訓練が終わると、他の消防署の隊員から、気づいた点やアドバイスを聞いていました。 上伊那広域消防本部によりますと、救急車の出動回数は年間およそ6,600件で、1日平均18回だということです。

-

国保新山診療所 諮問のとおり廃止を答申

国保新山診療所のあり方について検討してきた伊那市医療政策審議会は、「諮問のとおり廃止はやむを得ない」と、25日に答申しました。 審議会の前田久子会長ら2人が、25日、市役所を訪れ白鳥孝市長に答申書を手渡しました。 審議会では、「廃止はやむを得ないというのが全員の意見です。付帯意見として、利用者の通院手段の確保に配慮してほしいです」と話していました。 白鳥市長は、「慎重審議に感謝します」と話していました。 なお、新山診療所と同じ医師が担当している高遠町の長藤診療所については、医師が来年度定年退職することから今年度中に方向性を示したいとしています。

-

伊那市ふるさと納税 今年度減少も薪は好調

伊那市の今年度のふるさと納税の寄付額は、先週末現在1億8千万円と去年の同じ時期に比べて6割ほど少なくなっています。 ただ、6月から始めた薪の返礼品については60件の応募が寄せられているということです。 25日は、市定例記者会見が市役所で開かれました。 市のふるさと納税には、先週末現在2,200件、およそ1億8千万円の寄付がありました。 返礼品の見直しを行ったことが影響し、去年の同じ時期に比べるとおよそ6割、2億8千万円ほど減少しているということです。 ただ、6月から始めた薪の返礼品については、60件の応募があったということです。 白鳥市長は、「予想を上回る応募があった。薪はこれから消費期間を迎えるのでさらに需要が高まるのではないか」と話していました。

-

戸草ダム建設推進を国と県に要望

三峰川総合開発事業促進期成同盟会の総会が、25日、伊那市役所で開かれ、戸草ダムの建設と治水対策の推進について国と県に要望しました。 25日は、同盟会会長の白鳥孝伊那市長と副会長の杉本幸治駒ヶ根市長が、地元選出の国会議員と県議会議員に要望書を提出しました。 戸草ダムは、三峰川上流域の防災対策として計画されているダムです。 総会では、戸草ダムの建設に向けた検討の推進と治水対策の推進を求める決議書案が示され、承認されました。 同盟会では昨年度、国に対して要望活動を行っていて、今年度も引き続き行っていく方針です。

-

ふだんは見られない建造物巡り

普段は見ることができない、歴史的建造物をめぐるツアーが、24日、箕輪町内で行われました。 ツアーには、町内外から14人が参加しました。 町役場前からバスに乗り込み、各地を回りました。 この日は、大出の高橋神社や北小河内の無量寺など4か所の神社仏閣を訪れました。 0 高橋神社の本殿は、普段覆殿で隠されていて、中を見ることはできません。 今回、普段は見られない場所を見たいという住民からの要望を受けて、イベントを企画した箕輪町郷土博物館が神社総代に頼み、本殿を見ることができました。 本殿は、建築としては町内最古のもので、江戸時代の1704年に建築されました。 当時をうかがわせる様式が残されていて、水玉模様が描かれていることや、雲などの彫刻の掘りが浅いのが特徴だということです。 ツアーには、箕輪町長岡に今年4月に移り住んだ、ルーカスさん夫妻と、二人に会いにイギリスから訪れていた両親も一緒に参加しました。 箕輪町郷土博物館では、普段見ることのできない町内の建造物をめぐり、郷土の文化に触れ、改めてふるさとを知ってもらう機会にしたいと話していました。

-

県内の地域おこし協力隊 チラシの作り方学ぶ

県内の地域おこし協力隊がその活動で使うチラシの作成方法について学ぶ勉強会が20日、箕輪町通信センターで開かれました。 勉強会に参加したのは、南箕輪村や宮田村などで活動する地域おこし協力隊の隊員7人です。 この日は、箕輪町地域おこし協力隊の五十嵐裕子さんが講師を務め、チラシの作り方について説明しました。 五十嵐さんは協力隊になる前は、広告代理店でWebや印刷物のデザインをしていました。 その経験をいかして子ども向けイベントのチラシを見本に、どうしたらもっと見やすいか、目に留まるかを考えながらレイアウトをしました。 勉強会は今後も月に1回開かれ、10月はプレゼンテーションについて学ぶ予定です。

-

秋の全国交通安全運動はじまる

秋の全国交通安全運動が21日から始まり、伊那市役所前には交通指導所が開設され、啓発活動が行われました。 この日は、交通安全協会のメンバーや伊那警察署の署員らが、チラシとティッシュ、車のガラス拭きシートをドライバーに配りながら呼びかけを行いました。 秋の全国交通安全運動は、21日から30日までの10日間で、 ●子どもと高齢者の交通事故防止 ●チャイルドシートの正しい着用の徹底 ●飲酒運転の根絶などを運動の重点にしています。 また、日が沈む時間が早くなることから、早めのライト点灯を呼びかけています。 今年の伊那警察署管内の交通死亡事故は4件で、伊那市が1件、箕輪町が1件、南箕輪村が2件となっています。

-

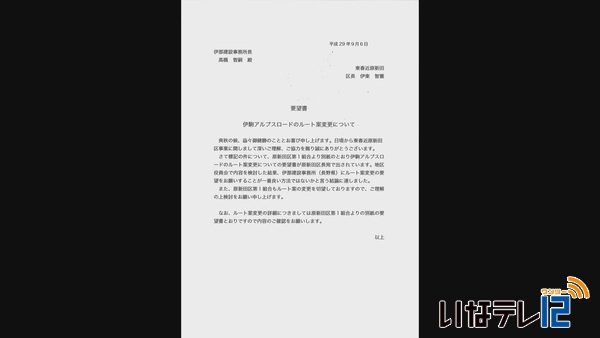

東春近原新田区 「伊駒アルプスロード」ルート変更要望

伊那市東春近の原新田区は平成31年度事業着手予定の国道153号バイパス伊駒アルプスロードのルート案について、道路により地域のコミュニティが分断される恐れがあるとして、県や市にルート案の変更を求めています。 長野県が示した伊駒アルプスロードのルート案では原新田区の第一組の中を通ります。 原新田区によりますとバイパスにより組内が10戸と7戸に分断されるという事です。 原新田区では、8月の役員会でルート案の変更を求めていく事を決め、今月、要望書を提出しました。 長野県は、「現時点で明確な回答はできません。 要望書の取り扱いを検討しています」とコメントしています。

-

高遠・長谷路線バス 新車両導入

伊那市の高遠町地区と長谷地区を運行する路線バスに、新たなバス2台が導入されました。 8日は運行を前に高遠駅で出発式が行われました。 今回導入されたバスです。 高遠町の藤沢や、三義方面を運行するバスのナンバーは、花見にちなみ873です。 バスの車体の四方には桜の花がデザインされています。 長谷循環バスのナンバーは仙丈ケ岳の標高から3033で、費用は2台でおよそ4千万円です。 今日は市や、バスを運行するJRバス関東の関係者が出席し出発式が行われました。 高遠町総合支所の有賀広明支所長は「多くの人が利用し、地域の人の足としてなじんでもらいたいです」と話していました。 出発式を終えると、近くの高遠保育園の園児がバスに乗り込みました。 高遠、長谷を走る路線バスの利用者は人口減少もあり、年々減少しています。 市では新型車両の導入により、高齢者の利用促進を図ると共に、観光客の利用を進めていきたいとしてます。

-

今年のマツタケは?藤原さんに聞く

今年は不作と言われているマツタケですが、伊那市富県新山のマツタケ博士の藤原儀兵衛さんにそのあたりについて伺ってきました。 藤原儀兵衛さん79歳です。 藤原さんの山では、先週からマツタケの収穫がはじまっていて20日は、特別に同行させてもらいました。 次々にマツタケを見つけます。 藤原さんは、この道60年の大ベテランです。 マツタケが出やすい山の整備方法を考え実践しているマツタケ博士です。 贈答用などの注文を受け、自分の山からマツタケを採って出荷しています。 藤原さんによりますと今年は、例年より遅れていて、原因は9月に入って朝晩の気温が極端に低かったことだということです。 今後、日中の気温が27度位を保ち続け、地面の温度が上がれば平年並みの収量になるのではと予想しています。 藤原さんは、マツタケが育ちやすい環境をつくるには、「落ち葉などを数年ごとに取り除く事が必要だ」と山の手入の重要性も話していました。 マツタケの収穫作業は、11月の中旬まで続くということです。

-

東部中吹奏楽部定期演奏会

伊那市の東部中学校吹奏楽部の定期演奏会が伊那文化会館で18日、開かれました。 東部中学校吹奏楽部では、練習の成果の発表の場として毎年定期演奏会を開いています。 演奏会は、2部構成となっていて映画音楽やポップスなど15曲を披露しました。 演奏の途中には、1年生がダンスパフォーマンスをする場面もあり会場を盛り上げていました。 東部中学校吹奏楽部は、今年度、吹奏楽コンクールの県大会や中部日本吹奏楽コンクール長野大会で金賞を受賞しています。 会場には、保護者や友人たちが訪れ演奏に聞き入っていました。 演奏会では他に、東部中学校吹奏楽部出身の高校生や大学生による演奏も行われました。

92/(月)