-

南箕輪村 特別職の報酬などを審議会に諮問

南箕輪村の唐木一直村長は、今年度の特別職の報酬などについて、1日、審議会に白紙諮問しました。 1日は、唐木村長が村特別職報酬等審議会の髙見利夫会長に諮問しました。 現在の理事者の給料は、条例で定められた額と同じで、村長が71万9千円、副村長が61万1,000円、教育長が52万円となっています。 諮問は、毎年年明けに行われていますが、先月南箕輪村長選が行われたことからこの時期となりました。 答申は、15日(月)となっています。

-

桜シリーズ⑯ 箕輪町中曽根 樹齢1000年の権現桜

地域の桜を紹介する桜シリーズ。⑯は箕輪町中曽根の権現桜です。 樹齢1000年とも言われる権現桜は、木の根元に権現様が祀られていることからこの名前で親しまれています。 2本の桜が合わさり1本になったとも言われていて、開花の時期が違うということです。 幹の途中にある空洞は、明治35年の落雷によるものだということです。 箕輪町観光協会によりますと、30日まで楽しめそうだということです。

-

スターバックス 伊那にオープン

コーヒーチェーン店「スターバックス」の伊那ナイスロード店が28日、上新田のナイスロード沿いにオープンしました。 スターバックスがオープンしたのは、ナイスロードの「竜東橋北交差点」近くです。 店内は、オープンを聞きつけた多くの人で賑わいました。 テーブル・ソファなど51席が用意されていて、店内には、地元企業がコーヒー豆の産地をモチーフに制作した絹のアート作品も飾られています。 このほか、店舗にはドライブスルーも完備されています。 スターバックスの出店は、県内では18店目、南信では4店目となります。 この日店を訪れたある女性は「今まで行く先々で寄っていたのが、地元で味わえるようになってうれしい」と話していました。 スターバックス伊那ナイスロード店の営業時間は午前8時~午後11時までとなっています。

-

伊那東大社で浦安の舞 奉納

伊那市の伊那公園にある伊那東大社の例大祭が23日行われ、地元の小学生16人が浦安の舞を奉納しました。 例大祭には伊那市の中央、日影、境、上新田、下新田、上の原の総代や区の役員などが出席しました。 例大祭では地元の小学6年生の女子児童が浦安の舞を奉納しました。 浦安の舞は安らかな心で平和を祈る意味があり昭和15年に全国各地で奉納されたのが始まりとされています。 伊那東大社は明治時代の神社合併策により竜東地区にあった69の神社が合祀されたものです。 1909年明治42年に伊那東大社として認可され市内では最も氏子の多い神社とされています。

-

伊那西地区を考える会(仮称) 住民招いて意見公開

伊那市の伊那西部保育園の廃園問題も含め地域の活性化について考える仮称「伊那西地区を考える会」は、地域住民を招いた初めての学習会を26日、ますみヶ丘公民館で開きました。 学習会には、伊那西地区の4区と3つの常会からおよそ40人が出席しました。 考える会は、園児数の減少で平成24年度から休園している小沢の伊那西部保育園の廃園問題も含め、地域の活性化や将来について考えようと、会発足に向けて学習会を開いています。 学習会では、平成25年度まで休園していた新山保育園の再開に向けて中心的に活動した富県新山の境久雄さんを招き、話を聞きました。 境さんは「休園中の園舎でイベントを行ったり、園児数確保のために1人1人に呼びかけを行ったことが再開に繋がった。『新山の全戸がPTA』という意識や、女性の結束力も大切だ。」と話しました。 その後、西地区の現状や課題について討論を行いました。 住民からは「4つの区がまとまって一緒に活動できる機会がほしい」「母親同士が交流できる場が必要だ」「保育園はもちろん伊那西小学校のあり方も考えていきたい」といった意見が出されました。 考える会では今後も学習会を開き、継続的に住民の意見を聞いていきたいとしています。

-

桜シリーズ⑭ 伊那市長谷 桑田薬師堂の枝垂れ桜

地域の桜を紹介する桜シリーズ。 26日は伊那市長谷の桑田薬師堂の枝垂れ桜です。 伊那市長谷溝口の桑田薬師堂には2本の枝垂れ桜があります。 1本は樹齢400年以上、もう1本は100年ほどとみられています。

-

上伊那8市町村消防団幹部訓練

上伊那8市町村の消防団幹部の訓練が、伊那市の富士塚スポーツ公園運動場で16日、行われました。 訓練は、毎年、新体制になった4月に上伊那消防協会が行っているものです。 16日は、上伊那8市町村から部長以上の幹部429人が参加しました。 訓練は、災害現場で指揮をとる幹部の指揮能力と、新入団員などへの指導力を高める狙いがあります。 現場では、いかに早く隊を編成し、人員を把握できるかが重要だということで、幹部団員は交代で指揮をとり、隊の編成や方向変換などを指示していました。 団員は、指揮に従って隊の列を整えるなど、きびきびと訓練に臨んでいました。

-

桜シリーズ⑬伊那市高遠町熊野神社 枝垂れ桜

伊那市高遠町藤沢の熊野神社の枝垂れ桜です。 国道152号線沿いの水上(みずかみ)集落の熊野神社入り口にある枝垂れ桜が見ごろになっています。 写真スポットにもなっていて、枝垂れ桜の他に、タカトオコヒガンザクラも楽しめます。 地元の人によりますと今週いっぱい楽しめるということです。

-

新山・桜井・貝沼線利用者数増

伊那市の新山などを通る循環バス新山・桜井・貝沼線の平成28年度の利用者数が前年度に比べ270人増えたことがわかりました。 新山地区循環バスを育てる会の24日の会議で報告されました。 育てる会は、公共交通の利用者が減少していることから、地区の路線バスを守り育てていこうと平成27年に発足しました。 利用者数を増やすため会では、昨年度循環バスを活用したキノコ狩りやハッチョウトンボを観察するツアーなどを企画しました。 新山・桜井・貝沼線の昨年度の利用者数は1082人で、ここ数年で最も多かった平成23年度の1061人を上回りました。 1便当たりの利用者数はH27年度の4.14人から5.52人に増えました。 循環バスを育てる会では、今年度も引き続きキノコ狩りツアーなどを実施する他、新たに地元にある三界山の登山ツアーも計画しています。

-

伊那市手良で田植え作業はじまる

毎年早い時期に田植えをしている伊那市手良の株式会社中坪ノーサンは、上伊那のトップを切って25日から田植えを行っています。 中坪ノーサンでは、手良で担い手がいなくなった田んぼを借りて米を栽培しています。 毎年上伊那では、いち早く田植えをしていて今年は去年より1日早まりました。 風が強い中、代表の登内美穂さんが田植え機で作業をしていました。 28ヘクタール、およそ250枚の田んぼで主にコシヒカリを作っています。 もみまきは、3月25日に行い順調に生育しているということです。 中坪ノーサンの田植えは6月10日頃まで続きます。

-

南アルプス林道バス運行はじまる

伊那市営南アルプス林道バスの運行が25日から始まり、春山シーズンが開幕しました。 25日は、標高1680mの歌宿までが開通しました。 伊那市長谷の南アルプス林道バス営業所では、テープカットで運行開始を祝いました。 午前10時5分発のバスには、静岡県清水市から毎年訪れている70代の男性が乗車しました。 林道バスは、25日から6月14日までは歌宿までの運行で、6月15日からは北沢峠までとなります。 車窓からは、地球の成り立ちや大地の仕組みを見ることが出来るジオパークや天候が良ければ、東駒や双児山なども楽しめます。 標高1680mの歌宿では、市や山岳関係者などおよそ40人が参加し南アルプス北部開山祭が行われました。 歌宿から北沢峠に向かう沿道は、まだ雪が残っていました。 開山祭では、神事などをして今シーズンの安全登山やバスの交通安全を祈願しました。 25日は、長谷中学校の3年生も参加し、南アルプス太鼓を披露しました。 林道バスの昨シーズンの利用者は、11月15日までの205日間で4万9387人でした。

-

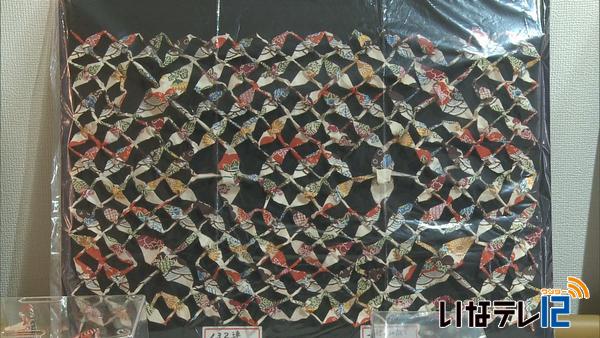

1枚の和紙からつくる連鶴作品展

1枚の和紙からいくつもの鶴が連なる折り紙の作品展が、伊那市美篶の複合福祉施設みぶの里で開かれています。 施設の1階と2階の展示スペースには合わせて43点が並んでいます。 作品は、宮田村の中城忍夫さんと、中城さんが開いている連鶴の教室「連鶴楽苑伊那教室」に通う生徒たちが制作し、みぶの里を会場に展示しています。 連鶴は、1枚の和紙を使って鶴が全て繋がるように作ります。 中城さんは、伊那市から飯島町まで5つの教室を開いていて、講師を務めて今年で4年目です。 こちらは、生徒10人で制作した「家族鶴」です。 132羽が連なっていて、切らないように慎重に制作したため、1か月ほどかかったということです。 連鶴の作品展は、伊那市美篶の複合福祉施設みぶの里で、5月6日まで開かれています。 問い合わせ・・・0265-85-2573 中城さん

-

伊那市の老舗パン屋 月日夜28日に閉店

伊那市街地に店を構える創業70年の老舗パン屋「月日夜」が、28日に閉店します。 24日は、早朝から予約分のパン作りに追われていました。 月日夜代表の平澤文雄さん。 70年続くこの店を28日でたたむことを決めました。 店先の張り紙や新聞広告で閉店を知らせたところ、予約が殺到しました。 冷蔵庫はメモでいっぱいです。 注文のほとんどは、クリームチーズが入った人気商品「トライアングル」です。 取材中も次々と電話がかかってきますが、夫婦2人で作っているため、やむを得ず断ります。 昭和22年に先代の代表が東京でフルーツパーラーを始め、その後伊那に疎開し現在の場所で店を始めました。 平澤さんは、昭和45年22歳の時に店を継ぎました。 常時30種類ほどのパンを並べるために毎朝4時に起きる生活を続けてきましたが、跡継ぎがいないことから、70年の歴史に幕を下ろすことを決めました。 ここ数日は午前2時からパンを焼いています。 午前9時。予約分がほとんどのため、店頭に並ぶのは数種類だけですが、常連客は購入できてよかったと話します。 月日夜は、28日までの営業で、水曜日は定休日となっています。 現在予約は受け付けていないため、店頭販売のみということです。

-

龍胡堂二胡教室のコンサート

伊那市など県内7か所に教室がある龍胡堂ニ胡教室のコンサートが、22日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 コンサートでは、龍胡堂代表の劉鉄鋼さんら指導者3人と、7つの教室のメンバーおよそ40人が演奏を披露しました。 ニ胡は、中国の伝統的な弦楽器で、2本の弦を弓で擦って演奏します。 劉さんは、平成15年に来日し、県内7か所で教室を開いています。 コンサートでは、17曲を演奏し、シンセサイザーやドラムなども加わり重厚な音色を奏でていました。 劉さんは、「二胡の奏でる美しいメロディーを多くの人に聞いてもらい、日中友好に貢献していきたい」と話していました。 コンサートの模様は、5月6日からご覧のチャンネルで放送します。

-

桜シリーズ⑫伊那市美篶六道の堤

続いては地域の桜を紹介する桜シリーズです。 24日は、伊那市美篶の六道の堤です。 六道の堤は、農業用水の貯水池で、周囲に桜が植えてあり人気の撮影スポットの1つです。 現在桜は散り始めていますが、水面に浮かぶ花びらや残雪のアルプスと一緒に撮影することができます。

-

上伊那森林組合 ペレット販売量過去最高

上伊那森林組合の昨年度の木質ペレット燃料の販売量は、2,655トンで過去最高となりました。 上伊那森林組合の総代会が、伊那市の信州INAセミナーハウスで開かれ、昨年度の実績が報告されました。 ペレット燃料の販売量は、前の年度と比べて33%増の2,655トンで、工場操業以来最高の数字となりました。 公共施設へのペレットストーブ導入などで需要が拡大傾向にあり、売上高も1億円余りとなりました。 一方、昨年度の全体の収支は、231万円の赤字でした。 原因として、原価割れの製品を販売せざるを得なかったことや、公共土木事業の減少などをあげています。 組合長の白鳥孝伊那市長は、「木質バイオマスエネルギーへの関心の高まりを追い風にとらえ、安定経営を図っていきたい」と話していました。

-

伊駒アルプスロード ルート案住民説明会

伊那市美篶青島から駒ヶ根市北の原まで11キロを結ぶ「伊駒アルプスロード」ルート案の説明会が20日夜、伊那市役所で開かれました。 会場には、関係する地区の住民などおよそ30人が集まりました。 青島から東春近まではルート帯C、西春近から駒ヶ根市についてはルート帯Bに決定しています。 説明会では東春近の大沢川に沿い、天竜川との合流地点付近に橋をかけて、西春近南部浄化センターの東側を通って宮田方面に向かう計画が示されました。 道路の高低差の調整については、盛り土で対応するとしています。 伊駒アルプスロードは、伊那市美篶青島から駒ヶ根市北の原までおよそ11.5キロを結びます。 この日は意見交換も行われ、住民からは「盛り土にした場合、現在ある道路から入りづらくなる」「道路整備に合わせて大沢川の改修もしてほしい」などといった声が聞かれました。 今後、関係地区でも説明会が開かれる予定で、伊那建設事務所では「多くの人の意見を聞き、ルートを詰めていきたい」としています。

-

崇嶺会・硯水会 刻字書作品展

伊那市山寺の書道家・宮澤梅径(ばいけい)さんが指導する、刻字と書の教室の作品展が、21日から伊那市のいなっせで始まりました。 会場には、会員の作品55点が並んでいます。 宮澤さんは、刻字の「崇嶺会(しゅうれいかい)」と、書の「硯水会(けんすいかい)」の2つの教室で指導をしています。 このうち崇嶺会では、去年制定された「山の日」にちなんで、山をテーマにした作品を作りました。 漢字・平仮名にこだわらず、構図や色、詩や熟語など、自由な発想で作った「山」の作品が並んでいます。 指導する宮澤さんは「会員ひとりひとりの個性を感じ取ってほしい」と話していました。 作品展は23日まで、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

伊那中央RCが村に双眼鏡を寄贈

伊那中央ロータリークラブは、30周年の記念事業として南箕輪村に双眼鏡を寄贈しました。 21日は、伊澤和男会長らが役場を訪れ、唐木一直村長に双眼鏡を手渡しました。 今回、大芝高原の野鳥観察などに使ってもらおうと、高解像度の双眼鏡2つを寄贈しました。 伊澤会長は「大芝高原には、かなりの種類の野鳥がいる。多くの人に活用してほしい」と話していました。 唐木村長は「大変ありがたい。有効に活用させていただきます」と感謝していました。 伊那中央ロータリークラブは、伊那市と南箕輪村の事業所の代表などでつくる奉仕団体で、現在45人が加盟しています。 南箕輪村では、寄贈された双眼鏡を大芝荘に設置して、観光客などに使ってもらえるようにする計画です。

-

武井勇さんに高齢者叙勲 伝達

高遠町議会議員を3期12年務め町の発展に貢献したとして、長藤の武井勇さんに高齢者叙勲が伝達されました。 17日は、伊那市役所で白鳥孝市長から高齢者叙勲が伝達されました。 武井さんは、平成5年4月1日から17年3月31日までの間、高遠町議会議員を3期12年間務めました。 平成11年3月から13年3月までは議長として、高遠町の発展に貢献しました。 市町村合併に向けた活動の他、高遠城址公園のループ橋整備などに携わったということです。 高齢者叙勲は、条件を満たしながら春と秋の叙勲で勲章を授与されていない人に対し、米寿を迎えた時に贈られるものです。

-

高遠城址以外も 伊那の桜名所見ごろ

現在桜が満開の高遠城址公園は、多くの観光客でにぎわっていますが、伊那市の桜の名所は、高遠城址公園だけではありません。 伊那市3大桜名所の残り2つ、春日公園、伊那公園も、今が花盛りとなっています。 伊那市西町の春日公園です。 14.3ヘクタールの公園内には、およそ420本の桜が植えられています。 2種類の桜が植えられていて、色が薄い方がソメイヨシノ、色が濃い方がコヒガンザクラです。 桜を前景に、南アルプスと市街地を眺めることができるスポットもあります。 20日も多くのカップルや家族連れが訪れ、写真を撮ったり、散策するなどして過ごしていました。 春日公園は、戦国時代の城跡がその後、公園として整備されたものです。 本丸や二の丸などをつなぐ橋が架かっていて、絶好の撮影スポットとなっています。 また、三の丸には滑り台などの遊具もあり、うららかな春の日差しを浴びて、子どもたちが遊んでいました。春日公園の桜は、穏やかな日が続けば今後1週間は楽しめるということです。

-

桜シリーズ⑦箕輪町 上ノ平城跡のエドヒガンザクラ

見ごろになった地域の桜をお伝えする桜シリーズです。 19日は箕輪町の上ノ平城跡のエドヒガンザクラです。 上ノ平城跡は箕輪町南小河内にあります。 樹齢85年のエドヒガンザクラがあり、現在見ごろとなっています。 地元住民でつくる上ノ平城跡の会が周辺の環境整備を行っていて、スイセンと桜を一緒に楽しむ事もできます。 エドヒガンザクラの高さは14.5メートルで、淡いピンク色の花と樹勢の良さからここ数年人気を集めているという事です。 見頃は23日頃までだということです。

-

たかずやの里跡地を森林公園へ植樹

伊那市富県の旧たかずやの里跡地を多目的な森林公園にしようと、広葉樹の植樹が16日行われました。 植樹には、たかずやの里の児童や職員などおよそ50人が参加しコナラやクヌギの苗木70本を植えました。 児童養護施設たかずやの里は、建物の老朽化により平成26年に、伊那市東春近へ移転しました。 土地を管理する社会福祉法人たかずや福祉会では、広さ6千2百平方メートルの跡地をキャンプや自然学習が行える森林公園にするという事です。 たかずやの里の菅雄峰施設長は「みんなが楽しく過ごせる場所になってほしいです。」と話していました。

-

桜シリーズ⑥南箕輪村北殿エドヒガンザクラ

見ごろになった地域の桜をお伝えする桜シリーズです。 18日は、南箕輪村北殿のエドヒガンザクラです。 高さ17メートル、幹の太さは6.5メートルで樹齢は260年余りと推定されています。 昭和52年には村の天然記念物に指定されました。 桜は、北殿区が管理していて毎年桜の咲き始めから散り終わりまでライトアップをしています。

-

アスパラガス収穫最盛期

上伊那の主力野菜の一つ、アスパラガスの収穫が最盛期を迎えています。 伊那市西箕輪のJA菜園では18日、従業員7人が作業に追われていました。 上伊那地域でも生産量が多いJA菜園では、3月下旬から収穫が始まり今が最盛期となっています。 3月は気温が低くかったことから収量は伸びず、例年のおよそ半分の1日100キロにとどまっているということです。 JA菜園では今後気温が上がれば例年並みのおよそ1.4トンの収量が見込めると話しています。 アスパラガスは上伊那の主力野菜の1つで、JA上伊那によりますと去年1年間の出荷量は年間380トン、売上額はおよそ4億8千万円で、ともに県内でJA長野に次いで2番目だということです。 収穫したアスパラガスは、選別機にかけられ、Sから3Lまでの重さごと分けられ主に、名古屋や大阪方面に出荷されることになっています。 アスパラガスの収穫は、5月いっぱい行われるということです。

-

シベリア抑留慰霊祭 戦友・家族の冥福祈る

「第二次世界大戦」終戦後、旧ソ連のシベリアに抑留され亡くなった人達の冥福を祈る慰霊祭が17日、伊那市西町の春日公園で行われました。 慰霊祭には、体験者や遺族など10人が出席しました。 出席した人達は、春日公園の北側に建立された慰霊碑に花を手向けていました。 式の中では、シベリアで兄を亡くした伊那市の山口昭七さんがハーモニカを演奏しました。 山口さんは「亡くなった兄も楽器が好きだった。兄を偲んでハーモニカを演奏しました」と話していました。 シベリア抑留を体験した長田伊三男実行委員長は「祖国に帰ることを夢見て支えあった多くの仲間が帰ることなく亡くなった。残り少なくなった体験者がこの真実を後世に語り継いでいかなければならない」と話していました。 慰霊祭は、体験者や遺族などでつくる全国強制抑留者協会長野支部が毎年開いているもので、今年で18回目になります。

-

桜シリーズ⑤ 伊那市西春近の宮の原の枝垂れ桜 見ごろ

見ごろになった地域の桜をお伝えする桜シリーズです。 17日は、伊那市西春近の宮の原の枝垂れ桜です。 宮の原の枝垂れ桜は、高さ7メートル、幹の太さは4メートルほどあり、樹齢は100年から120年の古木です。

-

箕輪東小 アフロ姿でお出迎え

箕輪町の箕輪東小学校の6年生は、新1年生に早く学校に馴染んでもらおうと、毎朝玄関で挨拶運動を行っています。 6年生がかぶっているのは、アフロヘアーのかつらです。 今朝も児童玄関に立ち、1年生を出迎えていました。 児童会の中心となる本部代表委員会の6人が、笑顔あふれる学校にしていこうと「笑顔アフロレンジャー」となって毎朝声をかけています。 アフロ姿での挨拶運動は、今月いっぱい行うということです。

-

高遠城址公園で篠笛の演奏

さくら祭りが行われている伊那市高遠町の高遠城址公園で、17日、篠笛の演奏が行われました。 演奏したのは、東京都出身の篠笛奏者大野利可さんで、オリジナル曲など10曲を演奏しました。 大野さんは、10年ほど前に伊那市でコンサートを開いたことがきっかけで、市内で篠笛の教室の講師を務めています。 さくら祭り期間中の高遠城址公園での演奏は、ここ数年恒例のイベントとなっています。 17日も多くの観光客が訪れ、篠笛の奏でる音色に聞き入っていました。 高遠城址公園の桜は現在五分咲きで、伊那市観光協会では19日から20日にかけて満開になるとみています。

-

ゆいの会が六歌仙建て

南箕輪村久保の住民有志でつくる「ゆいの会」は、20年前まで春の例祭で建てられていた提灯「六歌仙」を、久保コミュニティセンターに15日建てました。 15日は、ゆいの会のメンバーなどおよそ10人が集まり、久保コミュニティセンター前に六歌仙を建てました。 六歌仙は、高さ4メートルほどの柱を組み立て、屋根や提灯を取り付けたものです。 20年ほど前まで久保神明宮の春の例祭で、お宮に通じる道に建てられていました。 しかし、車が通れず交通に支障をきたしたため行われなくなっていました。 地域住民から復活させたいという声があり、久保地区の歴史と文化を継承する活動をしているゆいの会のメンバーが去年復活させました。 「六歌仙」の由来は、平安時代の歌人が題材の歌舞伎の演目に関係するとされていますが、詳しいことはわかっていないということです。 六歌仙は17日の朝まで建てられ、夜間は提灯が点灯されます。

92/(月)