-

山小屋の管理人が味噌仕込み

伊那市観光株式会社が運営する山小屋の管理人が山小屋で提供する味噌汁の味噌を仕込む作業を14日行いました。 北沢峠こもれび山荘の竹元直亮さん、塩見小屋の岡和宣さん、西駒山荘の宮下拓也さんらが伊那市長で伊那市観光株式会社の白鳥孝社長宅で味噌の仕込みを行いました。 山小屋の管理人は地元産の大豆を大釜で茹で上げ、やわらかくなってからすりつぶしていました。 すりつぶした大豆は市内の造り酒屋がつくった麹と混ぜてから樽に入れていました。 味噌の仕込み作業はそれぞれの山小屋で地元産の手作りの味噌汁を提供し登山者をもてなそうと行われたものです。 仕込んだ味噌はおよそ150キロで3つの小屋に分けられます。 10か月ほど寝かせて熟成させ来シーズンから本格的な提供を始めるということです。

-

来月3日 「憲法記念日の集い」を開催

5月3日の「憲法記念日」に合わせ、伊那市の伊那文化会館では「憲法記念日の集い」が開かれます。 13日夜に、いなっせで実行委員会が開かれ、委員およそ30人が、参加希望者の人数やスケジュールなどを確認しました。 5月3日に伊那文化会館小ホールで開かれる「憲法記念日の集い」では、信濃毎日新聞の丸山貢一(まるやまこういち)さんが講演をします。 丸山さんは上田市出身の62歳で、1979年に信濃毎日新聞社に入社し、現在、論説主幹を務めています。 講演では、「平和のたいまつ掲げて」と題し、現代の憲法問題について話しをします。 実行委員会の北原明会長は「憲法というものは非常に大切なもの。いろんな人に来ていただき、その重要性を感じてもらえればうれしい」と話していました。 「憲法記念日の集い」は、5月3日の午後2時から伊那文化会館小ホールで開かれます。 参加費は、一般500円、高校生以下は無料となっています。

-

新入社員対象 新戦力育成研修会

4月から企業に入社した新入社員対象の「新戦力育成研修会」が13日と14日の2日間、伊那市西箕輪の伊那技術形成センターで開かれています。 研修会には、上伊那の企業を中心に今年度入社した新入社員42人が参加しています。 講師は、全国で企業向けの研修を行っている株式会社学宣の鬼塚啓介さんが務めました。 研修会では、6人で1つのグループをつくり、テーマに沿って意見を出し合いました。 テーマとは、ある3人の男がレンガを積んでいたところ、ひとりの旅人に「何をしているのですか」と声をかけられました。 1人は「レンガを積んでいます」と回答し、1人は「塀をつくっています」と回答、最後の1人は「立派な校舎を作っています」と答えました。 この話をもとに、3人の意識の違いや態度について意見を交わしました。 鬼塚さんは「自分が仕事をすることによって会社や組織がどうなるか常に考えながら業務を行うことが大切です。仲間と共通の目標をもち、ゴールが何かを決めましょう」と話していました。

-

みのわ健康アカデミー13期生入学式

箕輪町内の熟年者が健康づくりについて学ぶ講座「みのわ健康アカデミー」の13期生の入学式が13日、地域交流センターで行われました。 今年度入学したのは、男性15人女性34人の合わせて49人です。 平均年齢は66.10歳で、最も若い人は57歳、最高齢は74歳です。 みのわ健康アカデミーは、座学や実習を通して健康づくりについて学ぶ講座で、平成17年度から箕輪町で始まりました。 箕輪町によりますと、これまでに530人以上が卒業しているということです。 卒業生の中には、OB会を結成して活動を継続している人もいるということです。 学長の白鳥政徳町長は「健康で楽しい毎日を送っていただき、町全体の活力を上げ、“健康づくり日本一の町”を目指してもらいたい。1年間頑張ってください。」と話していました。 講座では、健康についての座学や実習を月に1回のペースで行っていきます。

-

料理をしながら参加者が交流「ばあばのキッチン」

料理を楽しみながら参加者が交流する講座「ばあばのキッチン」が12日箕輪町のみのわふれ愛センターで開かれました。 講座には町内を中心に11人が参加しました。 この講座は、箕輪町の主婦・大木喜美子さんが、町内在住の外国人に料理を教える為に8年前に開いたのが始まりだという事です。 現在は主婦ばかりで、料理を覚える他に会話を楽しむ場にもなっています。 今回は、タケノコを使った炊き込みご飯や豚肉と水菜の煮びたし、キャベツの味噌汁など5品を作りました。 参加した人たちは、おしゃべりを楽しみながらも、要領よく作っていました。 講座を主催する大木さんは「手づくりする楽しさや、旬の野菜のおいしさなど、安心・安全な食事づくりの大切さを次の世代に伝えてもらいたいです」と話していました。

-

未成年の飲酒防止を呼びかけ

県内の小売酒販組合が、高校生など未成年の飲酒防止を呼びかける街頭啓発をきょうJR伊那市駅前で行いました。 12日は、辰野町から駒ヶ根市までの6か所で未成年飲酒防止のキャンペーンがおこなわれました。 伊那小売酒販組合や伊那税務署、伊那警察署の署員ら、およそ60人が呼びかけを行いました。 このキャンペーンは、長野県内にある10の小売酒販組合が、通学、通勤中の生徒や会社員を対象に未成年の飲酒防止や、飲酒運転撲滅を訴えようと毎年行っています。 税務署によりますと、平成23年度に県内の高校1年生を対象に行った調査では、月に1回以上お酒を飲んでいる人の割合は男子が13.4%、女子が15.3%で、ともに全国平均を上回っています。 伊那小売酒販組合の池上明理事長は、「人生は長く、お酒は20歳を過ぎればいくらでも飲めるので、20歳になるのを待って欲しい」と話していました。

-

伊那市西町 旧小松眼科医院の桜が見ごろ

伊那市西町の旧小松眼科医院跡地の桜が見ごろとなっています。

-

やきもち踊り 当屋祭

16日に行われる伊那市山寺の奇祭やきもち踊りで使われる道具などを清める当屋祭が伊那市のきたっせで10日、行われました。 当屋祭は、やきもち踊りの6日前に行われるならわしとなっています。 10日は、保存会や区の役員、氏子など20人が出席しました。 当屋は、やきもち踊りの主宰者となる家を言います。 当屋祭では、白山社八幡社合殿と書かれた掛け軸ややきもち踊りの当番を引き継ぐ当屋箱などを清める神事が行われました。 昭和30年ころまでは、当屋の自宅で当屋祭が行われていたということです。 当屋祭の後、やきもち踊りで飲むどぶろくを飲み交わしていました。 やきもち踊りは、白山社八幡社春の例大祭で奉納されているもので、県の無形民俗文化財に指定されています。 保存会の会員が羽織、袴、白足袋で足を挙げ飛び跳ねるユーモラスな踊りを披露します。 踊りの合間にはアユの串焼きを肴にどぶろくを飲んだりキセルで刻みタバコをふかします。 踊りが終わると踊り手は一斉に鳥居の外に駆け出し、逃げ遅れると厄病にかかると言われています。 また9日には、地域住民が、ご神木に飾りつける大しめ縄作りを行いました。 やきもち踊り保存会のメンバーや山寺区の役員、氏子など30人ほどが作業を行いました。 しめ縄は太さ15センチ、長さは12メートルで、地元住民が用意したワラで作ります。 境内にある樹齢800年のケヤキのご神木に飾りつけるもので、毎年、やきもち踊りの奉納の前に作り替えています。 しめ縄作りは踊りの練習が始まる前の最初の作業となっていて、保存会では「奉納にむけ心を合わせていきたい」と話していました。 大しめ縄は、宵祭りの15日午前6時から飾りつけが行われ、やきもち踊りの奉納は16日の正午頃からを予定しています。

-

伊那節まつり 歌い継ぎ後世に

伊那節を歌い継ぎ後世に伝えようと伊那市の伊那公園で伊那節まつりが10日、行われました。 伊那公園には「伊那節発祥の地」の石碑が建立されていて、毎年この時期にまつりが開かれています。 10日は、伊那節保存会が踊りを披露しました。 伊那節は、古くは「おんたけやま」と呼ばれ、江戸時代に権兵衛峠を行き来するときに歌われていた馬子唄です。 まつりは、伊那商工会議所などが行っていて今年で58回目です。 伊那商工会議所の、川上健夫会頭は「素晴らしい伊那の伝統文化を長く伝えていきたい」と話していました。

-

町健康ポイント事業説明会

箕輪町は、町民が健康づくりに取り組む健康ポイント事業の説明会を沢公民館で11日、開きました。 町民が健診の受診やウォーキングなどを実施することでポイントを貯め、楽しく健康づくりに取り組んでもらおうと今年度の新規事業として実施するものです。 20歳以上の町民なら誰でも参加できます。 町が主催する講演会や講座に参加すると50ポイント、各種健診を受診すると100ポイントから300ポイントが貯まる仕組みです。 1000ポイント貯めると1000円分の商品券と500円分のながたの湯の温泉券が貰えます。 事業では、箕輪町から熊本城を目指すウォーキングマップもつくられ楽しみながらポイントを貯めることができます。 この事業にはこれまでに、およそ430人が登録していて町では、「ポイント事業を通じ楽しく健康づくりに取り組んでほしい」と話していました。

-

各市町村で地域おこし協力隊 任命式

都市部の住民が地方で移住定住の支援などを行う「地域おこし協力隊」の任命式が3日、各市町村で行われました。 このうち箕輪町では、観光業務に千葉県出身のルーカス尚美さんが、移住定住業務に同じく千葉県出身の五十嵐裕子さんがそれぞれ任命されました。 ルーカスさんは、夫の仕事の関係でマレーシアやタイに住んでいました。 東京で行われた移住セミナーで箕輪町を知り、海外で得た経験を観光に活かそうと応募しました。 同じく千葉県出身の五十嵐さんは、ウェブデザイナーとして働いてきました。 これまでの経験を移住定住の問題解決のために活かそうと応募しました。 2人の任期は最大3年で、1年ごとに更新となります。 なお伊那市は新たに2人を、南箕輪村は1人を任命しています。

-

高遠城址公園 開花宣言

伊那市は、さくら祭りが行われている高遠城址公園のタカトオコヒガンザクラの開花を、10日、宣言しました。 去年より、1週間遅い開花宣言となります。 日当たりがよく毎年一番早く咲く公園の南ゲート周辺です。 数輪の桜が咲き、開花が宣言されました。 高遠城址公園には、小ぶりで濃いピンクの花を咲かすタカトオコヒガンザクラが1,500本以上植えられていて、県の天然記念物に指定されています。 毎年地元や県内外から多くの観光客が訪れていて、去年の有料入園者数は15万8,274人でした。 園内の桜を管理する桜守によりますと、「今年は蕾の色が良く濃いきれいな花になるのではないか」と話していました。 園内の桜はまだ蕾で、伊那市では満開は週末から週明けと予想しています。 開花宣言に伴いあすから有料となります。 入園料は、大人500円、小中学生は250円で、伊那市民は無料です。 期間中は、14日まで熱気球体験が行われている他、獅子舞や篠笛の演奏が予定されています。

-

南箕輪村の保育園で鯉のぼり飾り

晴れ間の広がった10日、南箕輪村の5つの保育園では鯉のぼりを飾り付けました。 このうち西部保育園では、地域住民から譲り受けた鯉のぼり10匹ほどが飾られました。 西部保育園では、「男の子も女の子も元気よく健やかに育ってほしい」と話していました。 鯉のぼりは、GWまで飾るということです。

-

クラシック音楽の祭典 初めての合唱練習

来年6月に開かれる「第1回クラシック音楽の祭典『バレエ音楽とドイツレクイエム』」の初めての合唱練習が、9日、伊那市のニシザワいなっせホールで行われました。 9日は、全員で発声練習を行ったあと、ドイツ語の発音を確認しました。 合唱団は、オーディションに合格した128人で、内訳は男性39人、女性89人です。 クラシック音楽の祭典は、去年終了した「手作りの演奏会」に代わる発表の場を求める声が多く上がったことから、ワンランク上の音楽会にしようと企画されました。 伊那フィルハーモニー交響楽団の演奏に合わせて、合唱団がブラームス作曲のドイツレクイエムを歌う他、公募で集まったバレエダンサーが共演します。 9日は発足式が行われ、北沢理光実行委員長は「完成度の高い音楽会を目指して新たなスタートを切りたい」と話していました。 本番は、来年6月10日を予定していて、月に2回のペースで練習していく計画です。

-

蕗原神社の例大祭に合わせて鼓笛隊パレード

箕輪町沢の蕗原神社の例大祭に合わせ、区内の小学生が鼓笛隊パレードを、9日に行いました。 9日は、小学3年生から6年生までの65人が、ピアニカやリコーダーを演奏しながら区内をまわりました。 鼓笛隊パレードは、箕輪町公民館沢分館が30年以上前から行っている恒例行事です。 例年は、区内3キロをパレードしますが、小雨が降る生憎の天候となったため、子ども達は沢公民館周辺をまわって神社に向かいました。 沢分館では、「由緒ある蕗原神社の祭りを、これからも引き継いでいってほしい」と話していました。 神社に着くと、全員でお参りをしていました。

-

伊那市山寺の南信森林管理署の桜 咲き始める

伊那市山寺の南信森林管理署の桜が咲き始めています。 南信森林管理署にはタカトオコヒガンザクラとコヒガンザクラがあり、市内でも早咲きの桜として知られています。 通りがかった人たちが足を止めて眺めていました。

-

信越花便り 上田城跡公園でソメイヨシノ開花

長野新潟の桜の開花状況などをお伝えする信越花便り。 上田城跡公園のソメイヨシノが8日に開花しました。 上田城跡公園のソメイヨシノは、去年より7日、例年より1日から2日ほど遅い開花となりました。 上田市によりますと、満開は15日ごろだという事です。 上田城跡公園東やぐら門前のシダレザクラは7部咲きとなっていて、10日から11日には満開を迎えそうだという事です。

-

自然の楽校エコツアー 年間を通して開催

年間を通して箕輪町内の様々な場所で自然について学ぶ「自然の楽校(がっこう)エコツアー」が、9日から始まり、参加者が落ち葉の観察などを行いました。 エコツアーには、町内外から11人が参加し、公園内を散策しました。 講師を務めたのは、昨年度まで箕輪町の地域おこし協力隊として活動した橋本浩基さんです。 退任後、橋本さんは近所の大自然を意味する市民団体「ネイバー・ワイルドネイチャーみのわ」を立ち上げ、身近な自然について学ぶエコツアーを企画しました。 初開催の9日は、落ち葉や木に生き物が開けた穴を観察しました。 笹の葉に横一列に穴が開けられていることについて、「葉が広がる前に虫が食べたため」と説明しました。 他に、穴の開いたクルミを見つけ「真っ二つに割るのはリスで、穴をあけるのはネズミです」と説明していました。 エコツアーは、来年3月まで番場原公園や萱野高原などで開かれます。 参加費は、各回高校生以上2,000円、中学生以下は1,500円で、付き添いの保護者は500円です。申込95-4696

-

伊那谷名物珍味弁当 100食完売

伊那市の伊那公園で9日桜まつりが開かれ、その呼び物としてざざむしなどの昆虫や熊肉などのジビエが入った伊那谷名物珍味弁当が販売されました。 桜まつりが開かれた伊那公園では珍味弁当が1つ1,500円で100食販売されました。 珍味弁当にはカイコのさなぎ、オオスズメバチの幼虫、蜂の子、イナゴの佃煮、ざざむしの佃煮、寒ぶな、猪の肉煮、鹿肉のから揚げ、熊肉の味噌和えが入っています。

-

「まるごと信州 情報ネット」放送始まる

県内各地のケーブルテレビ局がそれぞれの地域で取材したニュースをまとめて放送する「まるごと信州情報ネット」が8日から始まります。 まるごと信州情報ネットは県内16のケーブルテレビ局が取材した地元のニュースや話題をピックアップし1時間にまとめたものです。 テレビ松本ケーブルビジョンが編集し県内ネットワークを使って各局に配信し全県規模で放送します。 地域に根ざしたニュースをケーブルテレビの視点で伝える「まるごと信州情報ネット」はご覧のチャンネルで8日午前9時から放送します。

-

信越花便り

長野新潟の桜の開花状況などをお伝えする信越花便り。 ケーブルテレビ各社が取材した生の情報です。 飯田市からソメイヨシノ開花のニュースです。 6日午後3時、大宮通りのソメイヨシノが開花しました。 5日には、天龍峡のソメイヨシノも開花していて、飯田にも桜の季節がやってきました。 6日午後3時、南信州広域連合は、大宮通りのソメイヨシノの開花宣言をしました。 平年より2日遅い開花で、満開になるまでの目安は、気温の状況により、5日から1週間後とみられてます。 一方、天龍峡では、5日に、ソメイヨシノの開花が宣言されました。 去年より10日遅く、平年並みの開花で、気温によりますが1週間から10日後が見ごろとなりそうです。 観光案内所では、桜に関する問い合わせが殺到しています。

-

春の全国交通安全運動始まる

春の全国交通安全運動が6日から始まりました。 このうち、箕輪町の国道153号バイパス沿いでは、朝7時30分から、人波作戦が行われました。 箕輪町交通安全協会のメンバーなど100人ほどが通勤するドライバーにチラシとボックスティッシュを渡して安全運転を呼び掛けました。 また、箕輪町のイメージキャラククターのもみじちゃんも、運動に一役かっていました。 春の交通安全運動の基本は「子供と高齢者の交通事故防止」です。 なお、今年に入り、伊那警察署管内では死亡事故が2件発生していて、場所は、箕輪町と南箕輪村です。 春の全国交通安全運動期間は、15日までとなっています。

-

伊那市長谷黒河内の遊休農地で下草火災

5日午前11時頃伊那市長谷黒河内の遊休農地で下草を焼く火事がありました。 この火事によるケガ人はいませんでした。 伊那警察署の発表によりますと火事があったのは、伊那市長谷黒河内の遊休農地です。 火は土手など約4,850平方メートルを焼き午後0時10分に消し止められました。 火事の原因について伊那署では、下草を燃やしていた火が燃え広がったとみて調べを進めています。

-

富県住民の寄付で井月句碑建立へ

伊那市富県の住民有志でつくる富県井月句碑建立委員会は、区民の寄付で火山峠へ続く県道沿いに井上井月の句碑を建立します。 5日は、委員会のメンバーや富県区内各地区の区長などおよそ15人が出席し地鎮祭が行われました。 句碑の建立は、井上井月顕彰会の前の会長の堀内功さんから「井月ゆかりのこの場所に句碑を建立してはどうか」との助言があり、平成25年から動きだしました。 俳句の愛好者や公民館などの協力を得て、平成27年に建立委員会を設置し、多くの人に親しんでもらおうと、区民の寄付により句碑を建てる事にしました。 区内の7割にあたる650世帯からおよそ100万円の寄付が集まりました。 句碑は高さ1.8メートル、幅1.2メートルの大きさで、「落栗の座を定めるや窪溜(くぼだま)り」の句が彫られるという事です。 句碑は、6月頃にお披露目されるという事です。

-

最高気温20度近くまで上がり 4月下旬並み

5日の伊那地域は日中の最高気温が20度近くまで上がり4月下旬並みの暖かさとなりました。 箕輪町のみのわ天竜公園では日陰でシートを広げる親子や、水辺で遊ぶ子供たちの姿がありました。 伊那地域の最高気温は午後1時37分に19.9度となり、今年一番の暖かさとなりました。

-

西春近防犯協会 幟旗を寄贈

伊那市の西春近防犯協会は、地区内にある小学校と高校に、防犯啓発に役立ててもらおうと4日、幟旗を寄贈しました。 西春近防犯協会は、登下校中の子ども達を犯罪被害から守るための一助になればと、西春近北小学校と西春近南小学校に15本づつ、伊那西高校には10本の幟旗を贈りました。 このうち、西春近北小学校では、西春近防犯協会の三澤一志会長が、大日野(だいひの)昭美校長に、幟旗を手渡しました。 三澤会長は、「旗を利用してもらい子ども達の見守りをお願いしたい」と挨拶し、大日野校長は「地域のみなさんと共に子どもたちを守っていきたい」と感謝していました。 西春近北小学校では、子ども見守り隊が登下校時に幟旗を活用するということです。

-

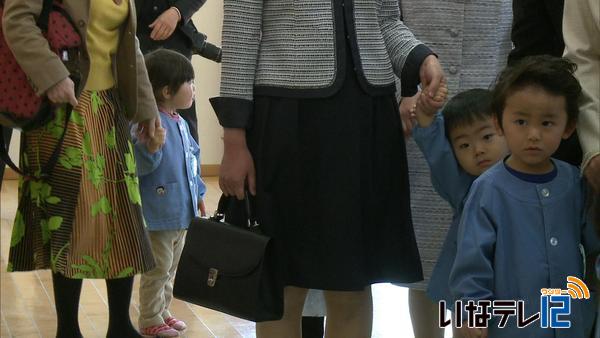

暖かい一日 伊那市内の保育園で一斉に入園式

伊那市の保育園で、4日一斉に入園式が行われました。 4日の伊那地域の最高気温は4月中旬並みの17.7度で、今年1番の暖かさとなりました。 長野地方気象台によりますと、5日から8日にかけて、平年と比べて気温が4度から7度ほど高くなる見込みで、日によっては最高気温が20度を超える日もありそうだということです。

-

新年度 新社会人が新たな一歩を踏み出す

新年度が始まり、新社会人が新たな一歩を踏み出しました。 このうち箕輪町に本社を置く電子部品メーカーKOA株式会社の入社式では、新入社員が1人ずつ自己紹介と目標を発表しました。 今年度の新入社員は、男性33人女性7人の合わせて40人です。 新入社員らは、「1日でも早く仕事に慣れ、会社や地域に貢献したい」などと力強く抱負を語りました。 花形忠男社長は、「2020年には創業80周年を迎える。フレッシュな気持ちで新しいことにチャレンジしてほしい」と話しました。 向山孝一会長は、「今日からは社会人としてKOAの社員としての責任と義務が課せられる。技術と技能を集結し、KOAの新しい歴史を作っていってほしい」と激励しました。 新入社員は、ビジネスマナーなどの研修や工場での実習を受け、6月1日から正社員登用となります。

-

弥生吹奏楽クラブ 第27回定期演奏会

伊那弥生ケ丘高校吹奏楽クラブの第27回定期演奏会が2日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 演奏会の模様は17日からご覧のチャンネルで放送します。

-

箕輪町図書館 耐震工事完了

耐震工事のため去年11月から閉館していた、箕輪町図書館は、4月1日から、業務を再開します。 箕輪町図書館は、およそ6千万円かけて耐震補強工事を行ってきました。 それに伴い、室内も、空調設備を整えたほか、照明をLEDに変え、棚も更新しました。 箕輪町では、今回、図書館の耐震工事を行いましたが、以前からある移転新築計画は継続して検討中です。移転後も建物を活用できるようにと、今回改修を行いました。

92/(月)