-

日本語教室で外国人が浴衣体験

箕輪町国際交流協会の日本語教室で学ぶ外国人が25日、日本の文化を知ろうと浴衣を着ました。

日本語教室の生徒は、着付けの指導者や日本語教室の講師に浴衣を着せてもらいました。

教室では、日本の文化を知るために浴衣を着る体験を計画しました。

浴衣を着たのは、企業研修などで箕輪町内に暮らし、日本語教室に通っている中国、ベトナム、ブラジル、ペルーの人たちです。

浴衣を着るのは初めてということで、用意された中から好きな浴衣と帯を選び、着せてもらっていました。

生徒たちは記念に写真を撮っていました。 -

待望のアユ釣り解禁も釣果は・・・

天竜川水系のアユの友釣りが25日、解禁となり、この日を待ちわびた釣り人が友釣りを楽しんでいました。

この日は朝6時に天竜川水系の友釣りが解禁となり、アユが多く放流された場所を狙って釣り人が糸を垂らしていました。

アユの友釣りは、アユの縄張り争いの習性を利用し、糸におとりアユをつけて釣り上げます。

しかし、6月上旬の大水で小さいアユが流されてしまった他、アユの餌となる垢が流れたため成長が遅く、おとりアユを追わないなど釣果はいまひとつです。

伊那市西春近などの愛好家で作る釣りグループ「でた会」のメンバーもこの状況に苦戦していました。

天竜川漁協では、5月6日から1か月にわたり、1670キロ、およそ20万匹のアユを放流しましたが、この日は釣れた人でも2縲・匹の釣果だったということです。

漁協では「梅雨が終われば水温も上がり、流れも穏やかになる。今後に期待したい」と話していました。 -

経営者を対象に防災講演会

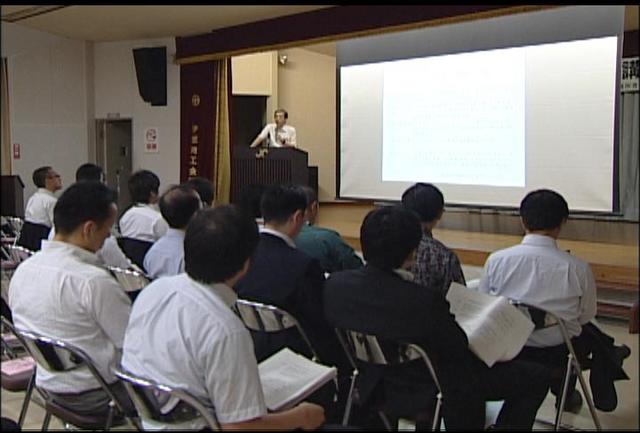

災害時の企業経営継続のための計画について考える講演会が24日夜、伊那商工会館で開かれました。

この日は、伊那市を中心に、市内外から経営者などおよそ70人が集まりました。

これは、伊那商工会議所青年部が、東日本大震災を受け、災害について考えてもらおうと開いたものです。

この日は、東京工業大学・都市地震工学センター特任教授で経済学博士の丸谷浩明さんが講師を務め、震災を踏まえた事業継続の計画について説明しました。

丸谷さんは「企業にとって重要な業務を最初に復旧させられるような計画が必要。復旧を最優先する業務を選び、二重化しておくなどの準備が大切」と話していました。

丸谷さんは「被災すれば今と同じ経営ができなくなるのは当然のこと。被災後も事業を継続していくためには、コストや他企業との差別化を捨て、復旧に重点を置くという価値観をもつことが重要」と話していました。

また、会場の外では否商工会議所青年部が被災地支援のリストバンドを販売し、訪れた人が購入していました。

リストバンドの売上は、全額、日本赤十字社を通じて全額被災地に届けられることになっています。 -

伊那北高校「ペン祭」一般公開始まる

伊那北高校の文化祭「ペン祭」の一般公開が25日から始まり、校内は多くの人で賑わいました。

今年は、訪れた人たちの記憶に残る文化祭にしようと「僕の私のペン祭革命」をテーマに始まりました。

校内には部活による屋台などが並び、訪れた人たちが楽しんでいました。

今年は地域の人たちを巻き込んで被災地のために何かできないかと、地元のケーキ屋の協力のもと、生徒がデザインしたケーキの販売が企画されました。

販売開始前からブースの前には長い列ができ多くの人が買い求めていました。

ケーキは16種類800個が用意され、売上は義援金として被災地に贈られます。

また、被災地応援リストバンドを販売し、その売上の一部を被災地に贈るほか、文化祭に訪れた人たちがメッセージを書き込んだサッカーボールも贈られます。

ペン祭実行委員会の久保村佳音委員長は「被災地のために何かしたいと思い企画した。地域の人たちと一緒に被災地支援ができれば」と話していました。 -

地域貢献で厚生労働大臣特別表彰

民生児童委員を15年間務め地域社会に貢献したとして伊那市荒井の古旗功さんが厚生労働大臣特別表彰を受賞しました。

22日に、伊那市役所で表彰状の伝達式がありました。

古旗さんは現在78歳。

平成7年から平成22年までの15年間にわたり民生児童委員として、悩みを抱えた人などの相談にのってきました。

今回、長年、地域社会の福祉向上に努めてきた苦労や功績が認められ厚生労働大臣特別表彰を受けました。

古旗さんは民生児童委員として活動するにあたり、できるだけ多くの人に声をかけるなど日頃の行動を大切にしてきたということです。

それにより地域の人たちから信頼されるようになり、人には言えない悩みを打ち明けてくれると言います。

古旗さんは、地元の高齢者クラブの会長に就任することになっていて、「これからも地域のために役立ちたい。」と話しています -

さくらんぼの会

双子の子どもを持つ親の会、さくらんぼの会が、24日伊那市の春日公園で開かれました。

子どもたちは、滑り台などの遊具や手づくりのおもちゃで楽しそうに遊んでいました。 -

伊那養護学校で相撲大会

伊那養護学校の生徒は20日、木曽青峰高校の相撲部と交流しました。

この交流は、伊那養護学校の寄宿舎の職員が当時の木曽山林高校、現在の木曽青峰高校の相撲部を指導していたことが縁ではじまり今年で8年目です。

20日は、木曽青峰高校の相撲部の生徒7人が伊那養護学校を訪れ中学部と高等部の生徒が相撲をとって交流しました。

体育館には特設の土俵が作られ、養護学校の生徒達は自分よりもひと回り大きい体にぶつかっていました。

生徒たちはおよそ1時間、交流しながら相撲を楽しんでいました -

上伊那地方事務所 工事現場を巡視

19日から25日までの長野県違法建築防止週間にあわせ上伊那地方事務所は21日、管内の工事現場を巡視しました。

21日は、上伊那地方事務所の職員と建築指導員12人が3班に分かれ、工事現場を巡視しました。

巡視は、毎年春と秋の年2回行われています。

このうち、伊那市西箕輪の特別養護老人ホームの建設工事現場では、建物が適正な構造となっているかや、鉄筋の太さが適正かどうかなどをチェックしていました。

21日は、管内36箇所を巡視し、そのうちの1箇所で掲示版の未設置が分かり、指導したということです。 -

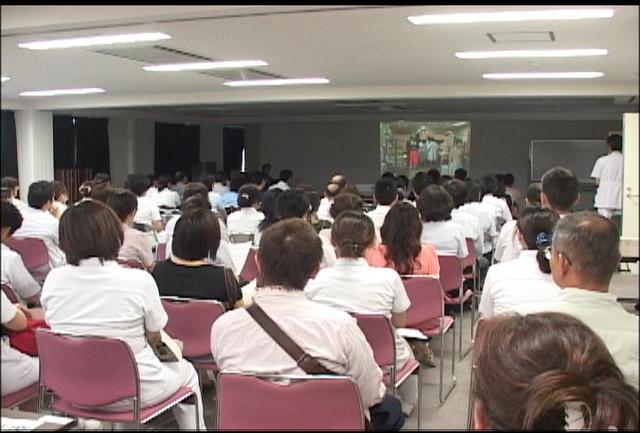

中病で被災地支援報告会と研修会

伊那市の伊那中央病院で、東日本大震災の被災地での医療支援の活動報告と、災害医療研修会が22日夜開かれました。

22日夜は、伊那中央病院の職員を対象に、活動報告会と研修会が開かれました。

伊那中央病院は、震災直後から4月下旬まで、4つの班を被災地に派遣していて、4つの班の代表がそれぞれ活動報告を行いました。

震災直後の3月11日から14日にかけて岩手県大船渡市で支援活動を行なった畑谷 芳功医師は、「ラジオでしか情報が手に入らなかったので、近づくにつれて、被害が大きい事が分かった。大船渡市の病院は中央病院と同じく免震構造で、建物に被害はなかったので、中央病院も地震には耐えられると思う」などと報告しました。

また、研修会では、北澤公男副院長が、「災害拠点病院として求められるもの」と題して講演しました。

北澤副院長は、震度により予測されるけが人などの数をデータで示しました。

震度7の地震が上伊那で起こると、死者は200人、重傷者は270人、軽傷者は5000人。

震度6強の地震が起こると死者は50人、重傷者が140人、軽傷者は2700人ほどと予測されているということです。

北澤副院長は、「災害が発生したときに、病院のキャパシティからして、10人以上のオペをいっぺんに行うことは不可能である。被災直後は、いかに、迅速に他の地域に重傷者を送り出していくかが最も重要になる。他地域から災害派遣医療チームが派遣されてくるまで、いかにがんばれるかが重要」と話していました。 -

東春近「清水川」ホタル見頃

伊那市東春近を流れる排水路「清水川」で現在ホタルが数多く舞う姿が見られます。

22日夜は、雨にも関らず、多くのホタルが舞う姿が見られました。

清水川は、国の農地・水・環境保全対策の補助金を受けて平成19年度から整備が始まっています。

全長3キロの水路周辺の草刈やニセアカシアなどの伐採、ごみ拾いなどをおこなったところ、3縲・年前からホタルが多く舞い始めるようになりました。

東春近の農地・水・環境を守る会では、清水川周辺に400メートルの公園を整備しました。

平成19年までは、荒廃地だった場所が、地域住民の憩いの場所になっているということです。

ホタルは、3キロの清水川の半分となる1.5キロの範囲で見る事ができ、その数も1万匹を超えるのではないかということです。 -

夏至 伊那地域は真夏日に

1年のうちで最も日の長い夏至の22日、伊那市の日中の最高気温は31.1度まであがり、真夏日となりました。

22日の伊那市の最高気温は午後1時に31.1度を記録しました。

これは、平年と比べ5.9度高く、今年一番の暑さとなりました。

真夏日の22日、伊那市の東春近小学校ではプール開きとなりました。

プールに入ったのは、3年生およそ60人で、児童らは歓声をあげながら、気持ちよさそうに、水にもぐったり、泳いだりしていました。

長野地方気象台ではこの暑さは、22日だけで23日以降今週いっぱいは、曇りがちなぐずついた天気になると予想しています。 -

土砂災害危険箇所パトロール

大雨などによる土砂災害を未然に防ごうと、伊那建設事務所などは22日、災害の危険が予想される箇所をパトロールしました。

この日は、伊那建設事務所や上伊那の各市町村職員、地元住民などが、土砂災害が発生する恐れのある個所を点検しました。

雨の多い6月は、土砂災害防止月間となっていて、毎年この時期にパトロールが行われています。

今回は、上伊那の29か所をまわり、このうち南箕輪村では、田畑の住宅裏にある急傾斜地を点検しました。

職員らは、斜面の亀裂や落石はないか、崩れた場合に住宅は安全か、などを確認していました。

伊那建設事務所などでは、「危険箇所の近くに住む人は、普段から崖などの様子をよく観察してもらい、大雨の時など変化に敏感に気付いてもらいたい」と話していました。 -

絵手紙教室「たんぽぽ」の作品展

伊那市の絵手紙教室「たんぽぽ」の作品展が伊那市高遠町荊口の弘妙寺で開かれています。

たんぽぽは、上伊那を中心とした19人が月1回いなっせに集まって教室を開いています。

年に3回程度展示会を開いていますが、今回は落ち着いた雰囲気の中で作品を楽しんでもらおうと、会員の一人が檀家である事が縁で、初めて弘妙寺で開きました。

会のメンバーは「墨や絵の具のにじみ具合、絵に添えられたメッセージなど工夫している点を楽しんで見てもらいたい」と話していました。

この作品展は伊那市高遠町荊口の弘妙寺で7月1日まで開かれています。 -

節電に対応ピークカットチャレンジ

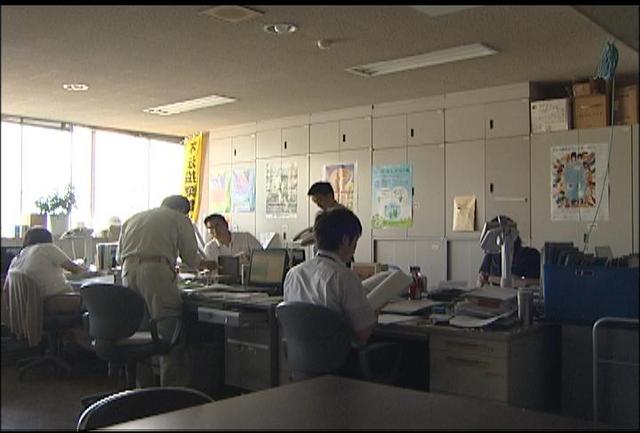

浜岡原子力発電所の全面停止による、電力不足に対応しようと22日、伊那合同庁舎などで

ピークカットチャレンジが行われました。

これは、節電により、どこまで電力不足に対応できるかを調査するため県や、企業などが行ったものです。

このうち伊那合同庁舎では、午後1時から3時までの電力需要がピークとなる時間に職員が明かりを消したなかで仕事をしていました。

庁舎内ではほかに、エレベーター1基を停止したり、廊下の照明を一部消すなどして、電力削減に取り組んでいました。

ピークカットチャレンジでは電力を10%削減することを目標にしていて、県では今回の調査をもとに、具体的な取り組みと効果を把握したいとしています。 -

間伐材を使ったログハウスで被災者支援

東日本大震災や、長野県北部地震の被災者支援として、間伐材を使ったログハウスの普及を図る取り組みが伊那市新山で行われています。

伊那市新山で里山整備の活動を行っているNPO法人トンボ山理事長の小池泰彦さんです。

里山整備として木の伐採などを行っている小池さんは、自分たちの活動を通して、被災地支援ができないか、考えました。 -

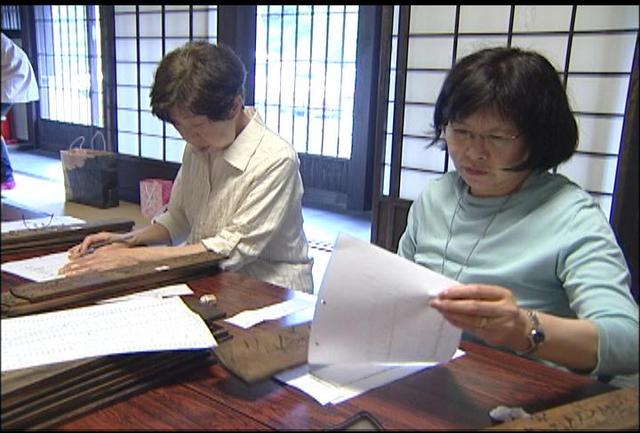

祈祷札と棟札の解読作業

伊那市の旧井澤家住宅で平成16年に見つかった祈祷札と棟札の解読作業が21日行われました。

札は200数十年前の物だということで、これだけ多くの札が残っているのは珍しいという事です。

祈祷札と棟札は、平成16年に行われた旧井澤家住宅の解体、復元工事の際に2階の屋根裏から見つかりました。

つかったのは、お祝い事や厄除けなどを願う祈祷札67枚と建物を建てた時の記録を記す棟札3枚の、合わせて70枚で、一番古いものは元文3年1737年のものがあります。

れまで、展示する機会がなかったため9月に開かれる所蔵品の解読作業が行われました。

21日は、伊那部宿を考える会顧問で伊那市文化財審議委員の久保村覚人さんの指導のもと、会のメンバーらが札に書かれている字を解読していました。

見つかった札の中でも、享和3年1803年の祈祷札は当時の事が詳しくわかると、久保村さんは話します。

21日解読した札は、9月17日から旧井澤家住宅で行われる所蔵品展で一般公開されることになっています。 -

まつり衣装を一新

伊那まつりおどり振興会のインストラクターの衣装が一新され、20日伊那市役所でお披露目されました。

伊那節や勘太郎月夜唄などの踊りのインストラクターの着物は、4年ぶりに一新されました。

着物は、水色をメインにした涼しげなものとなっています。

また、ドラゴン踊りのインストラクターはこれまでお揃いのTシャツでしたが、40回目の伊那まつりに向け新たな衣装を作りました。

情熱の赤をメインにし、華やかに踊れるよう蝶をワンポイントに入れました。

20日は、一新した衣装を着て伊那まつりのオープニングパレードに向けて踊りの練習が行われました。

練習では、ダンシングオン・ザロードの曲に合わせて動作や位置などを確認しました。

7月からは市民を対象とした踊り講習会が始まります。 -

田畑半沢 幻想的にホタル舞う

南箕輪村のホタルの名所として知られる田畑半沢のホタル祭りがはじまり、たくさん人が訪れています。

ホタル祭りは、地元有志で集まる「田畑半沢を愛する会」が開いているもので、今年で18回目です。

会では、半沢川にホタルを呼び戻そうとエサとなるカワニナを育てたり環境整備を行っています。

会によると今年は例年以上にホタルが多く舞っているということです。

20日の夜は、多くの人達が足を止めホタルを見ていました。

田畑半沢のホタル祭りは今月26日まで開かれていて時間は、午後7時30分から午後9時30分までとなっています。

会では、「ホタルの光に癒されて欲しい」と話しています -

肥料2品目放射性物質検出されず

伊那中央行政組合は、伊那中央衛生センターで製造している肥料2品目について、放射性物質は検出されなかったと21日発表しました。

伊那中央衛生センターでは、「バチルエース」と「脱水汚泥いな」の2品目を製造しています。

利用者から「肥料として使用するのにあたり、放射性物質が含まれていないか心配」との声があり、千葉県の分析機関に測定を依頼していました。

測定したのは、今月8日に採取した肥料で昨日、放射性物質は、検出されなかったと報告がありました。

伊那中央衛生センターでは、検査結果を受け、利用者には今後も安心して使ってもらいたいと話しています。 -

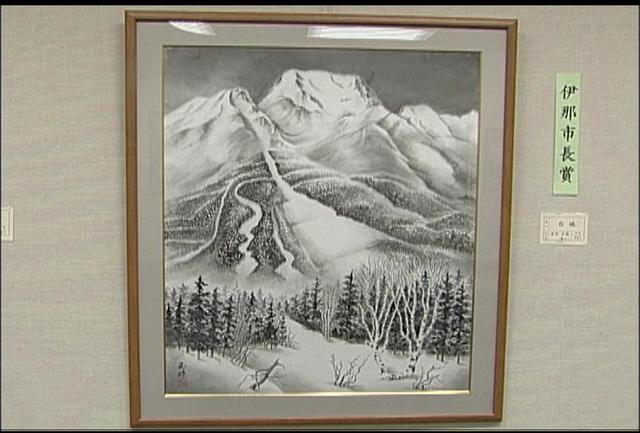

第14回日本墨絵展

日本墨絵会の「第14回日本墨絵展」が21日から、伊那文化会館で開かれています。

会場には、会員や一般公募の作品110点が並んでいます。

作品展は、会員同士の交流や、会の普及拡大を目的に毎年開かれています。

日本墨絵会は、今年で創立64年目で、県内外に150人以上の会員がいます。

作品は今年描いた新作で、花や風景、人物など様々です。

作品のうち、伊那市長賞には箕輪町の赤羽玉珠さんの作品「白映」が選ばれました。

ある会員は「墨の色の濃さを使い分け、立体的に表現している点を見てもらいたい」と話していました。

「第14回日本墨絵展」は、26日日曜日まで、伊那文化会館で開かれていま -

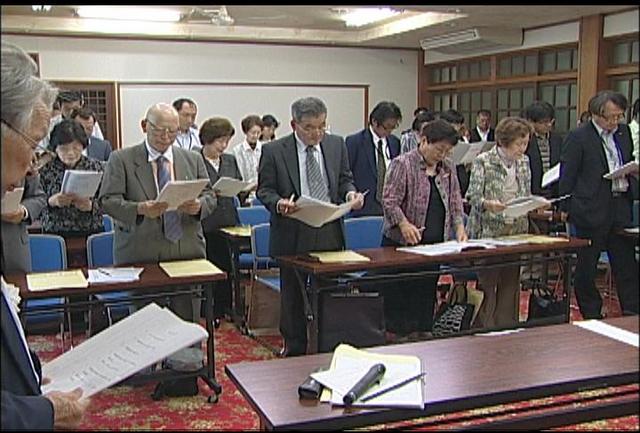

伊那地区納税貯蓄組合の定期総会

伊那地区納税貯蓄組合の定期総会が21日、伊那市の羽広荘で開かれ、全国表彰を受賞した組合員3人に表彰状が手渡されました。

受賞したのは、伊那市の伊沢襄さん、長澤貴子さん、南箕輪村の原幸栄さんの3人です。

3人は、10年以上にわたり、租税教室などで小中学生の税に関する知識の向上に取り組んできたことなどが認められ、表彰されました。

総会ではこの他に、伊那地区で独自に行っている「小学生の税についての書道の募集」を県内各地区に広めていくことなど、今年度の事業計画を決めました。

坂井武司会長は「震災の復興のためには税の負担が増していくと思う。租税や貯蓄についての意識を広めていくことが我々の義務だと思う」と話していました。 -

ICT 3市町村に36災害のDVD寄贈

伊那ケーブルテレビジョン株式会社は、36災害について制作し放送した2時間番組のDVDを21日、放送エリア内の3市町村に寄贈しました。

このうち伊那市役所では、伊那ケーブルテレビの北原周次常務取締役らが、DVD30枚を久保村清一教育長に手渡しました。

番組「伊那谷を襲った36災縲・0年を越えて語り継ぐ縲怐vは、36災害から50年を迎えるにあたり、災害を後世に伝えようと今年1月に放送されました。

被害の大きかった伊那市長谷や、大鹿村など体験者の証言をまとめた他、長谷小学校の児童と一緒に災害について考えるという内容です。

久保村教育長は「今回の震災で学校の防災教育の大切さを実感した。貴重な資料として有効に使わせていただきます」と感謝しました。

北原常務は「地域に情報を発信することが、我々の役割だと思っている。災害について考えるきっかけになればうれしい」と話していました。

21日はこの他に、「戦争体験をきく」という番組の100人分をダイジェストにしたDVDも、合わせて寄贈しました。

36災と戦争のDVDは、箕輪町と南箕輪村にも寄贈されました。

この「伊那谷を襲った36災縲・0年を越えて語り継ぐ縲怐vは、今週土曜日までコミュニティチャンネルで放送しています。 -

芦沢区敬老会 長寿祝う

伊那市美篶芦沢区で19日、敬老会が開かれ、地域のお年寄りの長寿を祝いました。

敬老会には70歳以上の区民64人が出席しました。

芦沢区では、9月の敬老の日に開いていた敬老会を去年から6月に実施しています。

この日は、長寿を祝う手作りの花寿司などが並び、お年寄りが会食を楽しみました。

伊藤亮英君は「おじいさん、おばあさんと一緒にいると、とても楽しいです」、草野陽香さんは「これからもたくさん話をしたいです」と地元の小学生が作文を発表しました。

お年寄りに楽しんでもらおうと演芸も行われ、大正琴の演奏などが披露されました。 -

夏山シーズンへ西駒山荘荷揚げ

夏山シーズンを前に20日、中央アルプスにある伊那市営西駒山荘へヘリコプターでの荷揚げ作業が、行われました。

荷揚げしたのは、食糧や燃料用の灯油等です。

今年は、地上デジタル放送対応のテレビも積み込まれました。

作業は、天候の回復を待ち、予定より、およそ2時間遅れの、午前7時45分から始まりました。

ヘリコプターは、伊那市の鳩吹公園から、およそ2000キロの荷物を4往復して運びました。

西駒山荘は中央アルプスの標高2730メートルにあり、去年の宿泊客は562人でした。

今年は来月9日から10月10日までの3カ月間の営業を予定しています。

山荘の裏には、およそ1000株のコマクサが群生していて、7月中旬から8月中旬にかけ、見頃を迎えます。

宿泊料金は1泊2食付きで7500円、素泊まりで1泊5000円となっています。 -

高遠高校振興会 定期券購入費の上限10%を補助

高遠高校振興会理事会が20日、伊那市の高遠高校で開かれ、遠距離バス通学する生徒に対し、定期券購入費の上限10%を補助することなどが承認されました。

バス通学費の補助は、伊那市から年間140万円の補助を受け振興会が行うものです。

対象となるのは、JRバス関東の利用者のうち伊那市美篶の中県バス停より西側から乗車する生徒と、駒ヶ根から富県などを経由するこまくさ観光の通学バスを利用する生徒です。

補助は、定期券購入費の10%を上限としています。

高遠高校のバス通学者は、全校生徒307人のうち106人で、このうち補助の対象となるのは90人ということです。

補助対象者の1か月のバス通学費の総額はおよそ130万円で、振興会では夏休みと冬休みを除いた年間の補助額は、130万円を見込んでいます。

高遠高校振興会の白鳥孝会長は「これまでは通学の手段や費用などの問題から、通いたくても通えない生徒がいたと思う。地域の中核を担う学校として、発展していってほしい」と話しました。

通学費の補助は、今年度4月分の定期券購入分から受けることができます。

高遠高校では、保護者への説明を行っていく他、中学校での高校説明会などで補助について説明し、入学志願者増につなげていきたいとしています。 -

ローズガーデンのバラ見頃

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンのバラが現在見頃を迎えています。

18日には、見頃を迎えたバラの中でローズガーデンウェディングが行われ、2人が愛を誓い合っていました。

園内には、およそ120種類、2,600株のバラが植えられていて、今年は例年より1週間ほど開花が遅れましたが、ここ数日で見頃を迎えました。

バラの見頃は来週末までで、種類によっては7月中旬まで楽しめるということです。 -

子育て講演会

保育園に通う前の子供をもつ母親を対象にした「子育て講演会」が15日、南箕輪村民センターで開かれました。

講演会には、50人が参加し、県看護大学の北山秋雄教授から、「自分らしい子育て」について話をききました。

この講演会は、子供に対するほめ方、叱り方を理解し自信を持って子育てをしてもらおうと、南箕輪村子育て教育支援相談室が開いたものです。

北山教授は話し方の例をあげ、「傘を持っていかなければダメ」と言うと子供はダメという言葉に反応し自分が否定された気持ちになるので「傘を持って行ってちょうだいね」など、肯定的な表現を心がけるようアドバイスしていました。

相談室では、今後、9月から6回、小人数のグループで受講する「のびのび子育て講座」を予定していて、より具体的な子育ての相談やアドバイスを行うという事です。 -

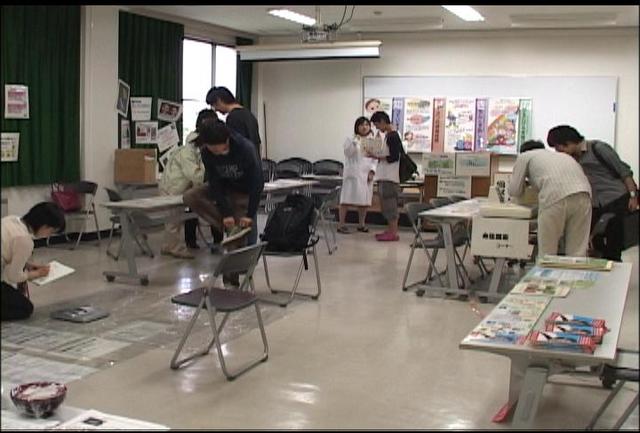

信大農学部生に健康づくり啓発

信州大学農学部の学生に健康づくりについて関心を高めてもらおうと、伊那保健福祉事務所が16日、出前講座を開きました。

出前講座は、学生の健康意識の向上のために大学が申し込み、毎年行われています。

今年は、福島第一原子力発電所の事故を受け、放射線情報コーナーが設けられ、長野市で測定された放射線量などの情報が提供されました。

伊那保健福祉事務所の診療放射線技師は、現段階では安心であることを説明していました。

学生たちは、内臓脂肪や基礎代謝量などを調べたり、アルコールパッチテストを受け、伊那保健福祉事務所の職員から説明を受けていました。 -

父親対象の子育て講演会

父親を対象にした子育て講演会が18日、伊那市役所で開かれました。

会場には、市内を中心に20人の父親が集まり、講演に耳を傾けました。

これは、父親の積極的な育児参加の啓発と父親の子育て支援を目的に活動している、信州育メンズが開いたものです。

講師は親業訓練協会インストラクターの小椋佐代里さんが務め、子育てについて話しました。

小椋さんは子どもの話を聞くことの重要性を説明し「家庭での会話で、今日一日の出来事を聞く時に、親が安心するための会話ではなく、子どもがどんな気持ちなのかを理解して会話をする必要がある」と話していました。

また、子ども同士の喧嘩でどう対立を解いていくかについては「どちらが悪いということを怒るのではなく、お互いの気持ちを理解させたうえで対立を解くことが重要」と話していました。

ある父親は「何気ない会話も子どもにとっては大きな意味をもつ場合があることがわかった」と話していました。 -

生活クラブが田んぼの草取り交流会

上伊那の減農薬栽培の米を購入している生活クラブ長野の組合員が18日、生産者の田んぼで草取りを体験しました。

生活クラブ長野は、農業体験を通して生産者の苦労を知ろうと、JA上伊那との交流を兼ねた草取り体験を行っていて、今年で3年目になります。

この日は生活クラブ長野の組合員や上伊那の生産者らおよそ80人が参加しました。

草取りをしたのは、減農薬栽培のコシヒカリ「上伊那アルプス米」を栽培している東春近の田んぼです。

組合員は、ぬかるんだ田んぼの中を歩き、雑草を抜きとっていました。

生活クラブ長野では、5月に田植え交流をしていて、今後は秋に稲刈りを体験するということです。

42/(水)