-

井月の映画「ほかいびと」11月上映へ

漂泊の俳人、井上井月を題材にした映画「ほかいびと」が11月23日から5日間、伊那市の旭座劇場で上映されることが決まりました。

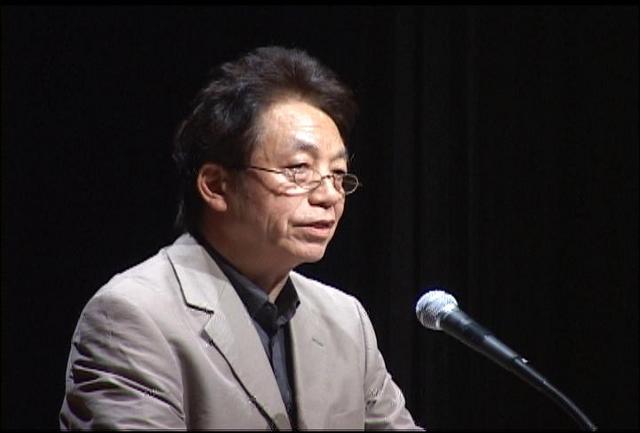

18日は映画「ほかいびと」の北村皆雄監督と井上井月顕彰会の堀内功会長が記者会見を開きました。

映画「ほかいびと」は初日となる11月23日に限り、無料で3回上映される予定です。

北村監督は、映画上映をきっかけに、伊那にゆかりの俳人、井月の評価が高まればと話します。

また18日は、北村監督がいなっせで井月や映画について講演しました。

北村監督は、なぜ井月は伊那へ来たのか、出身はどこか、なぜ30年も放浪生活を送り、その中で自身の事を多く語らなかったのか、という疑問に、自分なりの答えを映画の中で表現しているという事です。

北村監督は、「伊那の風土、自然の中で井月を描くために4年の歳月をかけた。今改めて、井月を受け入れた、当時の人と人との繋がりをもう一度見直す必要があると思う」と話していました。 -

建設業協会などが道路クリーン作戦

建設業協会伊那支部などは、道路のごみを拾うクリーン作戦を、16日、上伊那の道路で行いました。

16日は、上伊那の国道や県道・市町村道、42路線291キロにわたりクリーン作戦が行われました。

これは、建設業協会伊那支部や測量設計業協会南信支部など、が31年にわたり毎年行っているものです。

今日は、400人ほどが、道に落ちているごみを拾いました。

美篶では、タバコの吸殻などが多く見られ、参加者が、一つ一つごみを拾っていました。

伊那市建設業組合の唐木和世組合長は、「公共工事を請け負っている関係などで毎年行っている。郷土をきれいにするために、がんばりたい」と話していました。 -

市振興公社 花の苗無料配布

伊那市振興公社は、市内の緑化推進事業の一環として、17日、花の苗を市民に無料配布しました。

配布開始10分前の1時50分、西町のウエストスポーツパーク管理センター前の会場には、およそ100人が行列をつくりました。

今年は、サルビアやマリーゴールド、インパチェンスの3種類の苗、800人分程が用意され、訪れた人たちは手渡されると大切そうに袋や箱に入れて持ち帰っていました。

苗を受け取ったある女性は「毎年来ています。早く花が咲くので楽しみです」と話していました。

苗は、振興公社の職員が種から育てたもので、今年は、天候不順もあり、例年より温度管理が大変だったという事です。

配布は明日も、午後2時からウエストスポーツパーク管理センター東側駐車場で行われる予定です。

明日は、およそ500人分の苗を配布する予定で、なくなり次第終了するという事です。 -

雑穀の日啓発ポスター掲示

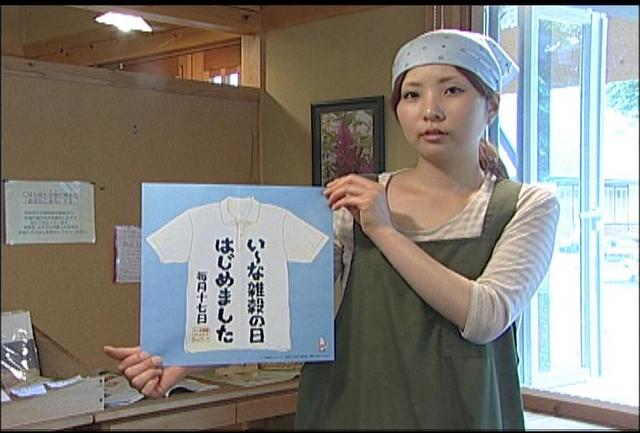

先月伊那市では、毎月17日を「い縲怩ネ雑穀の日」と制定しました。

制定後、初めての雑穀の日の17日、伊那市長谷のレストラン野のもので啓発ポスターが掲示されました。

伊那市では、雑穀のごろ合わせ、3と5と9を足した17日を「い縲怩ネ雑穀の日」としています。

雑穀の日は、雑穀の研究家や栽培農家などでつくるい縲怩ネ雑穀ネットワークと市が、雑穀の普及と遊休農地を減らそうと制定しました。

17日は、雑穀の日制定の発起人の1人でもある、野のもの代表の吉田洋介さんが、飲食店で初めてポスターを掲示しました。

野のものでは、市内外から訪れた観光客が、雑穀を使った雑穀バーグを味わっていました。

い縲怩ネ雑穀ネットワークでは、雑穀を使った料理コンクールなどのイベントを開き、普及させていくということです。

なお、ポスターは600枚用意され希望者に配られるということです。 -

高遠町婦人会廃油石鹸作り

伊那市高遠町の主婦などでつくる「高遠町婦人会」は、廃油石鹸作りを17日、高遠町総合福祉センターで行いました。

廃油石鹸作りには、婦人部の会会員およそ20人が集まりました。

会では、環境にやさしいエコライフを目指し活動を行っています。

石鹸作りでは、各家庭や高遠中学校の給食で使用した食用油と、水、苛性ソーダを混ぜ合わせます。

会員同士会話をしながら、およそ30分間、油を混ぜていました。

高遠町婦人会の池田悦子会長は「少しの手間で環境の為にできることが沢山あるので、今後も取り組んでいきたい」と話していました。

廃油石鹸は、2週間ほどで完成するということです。 -

伊那部宿を考える会 ジオパークについて学ぶ研修会

伊那市西町の住民などでつくる伊那部宿を考える会は、ジオパークについて学ぶ研修会を17日、開きました。

研修会には、伊那部宿を考える会の会員15人が参加しました。

研修会は、地域の歴史について学ぼうと春と秋の年2回開かれています。

17日は、地震と関わりの深い地質について学ぼうと、伊那市高遠町の板山露頭を訪れました。

研修会では、東京都在住で戸台の化石保存会副会長の北村健治さんが、講師を務めました。

このうち北村さんは、「左側の白い地層は、花崗岩などを含む日本海側のもの。右側の黒い地層は、黒色片岩などを含む太平洋側のもの。地層同士が押しあった様子が分かる」と説明しました。

他に、「中央構造線は日本で1番長く大きな断層。地層を見ることで、地域の自然の成り立ちが分かる」と話しました。

伊那部宿を考える会の森功会長は「人間の歴史も自然の歴史も通じるものがあると思うので、総合的な歴史について、理解を深めていきたい」と話していました。 -

南アルプス林道バス 北沢峠まで運行開始

伊那市長谷の南アルプス林道バスは15日から、北沢峠までの全線での運行を始めました。

この日は、午前6時の始発から最終の便までで36人の登山客などの利用がありました。

午後2時の最終便には、八王子から来たという登山客が、食糧やテントを入れた大きなリュックサックを背負い、バスに乗車していました。

南アルプス林道バスは、去年、前の年と比べ400人多い4万5,262人の利用があったという事です。

南アルプス林道バスの営業は、11月上旬までとなっています。 -

南箕輪村の辻井さん オープンガーデン18、19日開催

南箕輪村南原の一級建築士、辻井俊恵さんは、事務所と自宅周辺の庭を一般に開放するオープンガーデンを18日と19日に開催します。

辻井さんは、「庭に住まう」をテーマに、事務所・ビダフェリースと自宅周辺の450坪の敷地で庭づくりをしています。

150種類180本のバラをメインに宿根草と組み合わせていて、事務所、自宅、裏庭と、それぞれテーマの異なる庭になっています。

オープンガーデンは今年7年目で、去年は2日間で1500人ほどが訪れたということです。

今年は花の開花が例年より1週間から10日遅れていますが、花1つ1つのサイズはいつもより大きめということです。

オープンガーデンは18日と19日の2日間で、場所は南箕輪村の南原保育園西側です。

庭でとれたハーブで作るハーブティーと手づくりクッキーも楽しめます。 -

伊那市民プール 夏休み除き平日休み

東日本大震災による電力需要対策や、入場者の減少をうけて、伊那市の伊那市民プールは、今年、夏休みを除く平日は休みとなります。

16日は、伊那市の職員と、伊那市振興公社の職員12人が、デッキブラシなどを使って、プールを清掃しました。

市民プールは、毎年7月の第一土曜日にオープンし、8月下旬に終了します。

しかし、今年は、東日本大震災による電力需要対策や、経費節減のため、夏休み期間中を除き、平日は営業しないとしています。

また、サービス向上のため、残暑の厳しい9月上旬まで営業を延長します。

伊那市によると、2008年までは、毎年2万人程度の利用がありましたが、2009年、2010年とも、1万5千人程度に利用者が減少しているということです。

伊那市民プールは7月2日にオープンし、7月22日までは土日のみ営業。7月23日から8月22日までの夏休み期間中は毎日営業。8月23日から、9月11日までは土日のみの営業で、9月11日に終了する予定です。 -

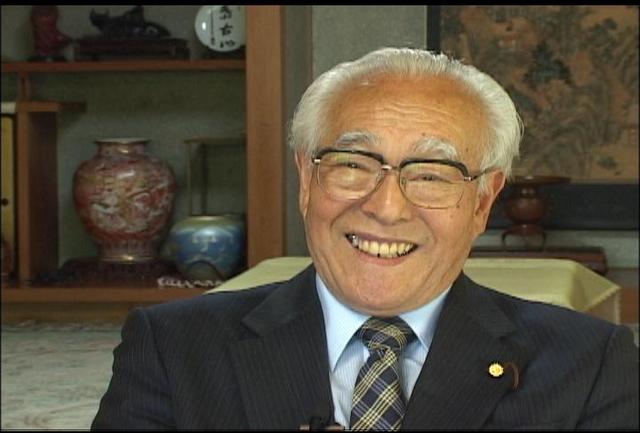

矢澤章一さんが藍綬褒章を受章

2011年の春の褒章が発表され、伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、選挙の適正な管理執行に努めたとして伊那市高遠町の矢澤章一さんが藍綬褒章を受章します。

「長い事選挙管理委員をつとめてきてこんな褒章を頂けるとは夢にも思わなかった。ただただ感謝、感激です」

矢澤さんは、受賞の喜びをこのように話します。

矢澤さんは、昭和3年生まれの82歳。現在も伊那市選挙管理委員会の委員長職務代理者をつとめています。

矢澤さんが選挙管理委員になったのは平成2年、60歳の時。以来、公正・中立な選挙運営に努めてきました。

「いつも中立。右も左もいかない。家族にも『自分の考えは一票の上で表せ、口で表すべからず』とずっと言ってきたし今日もまだそれを続けている」と矢澤さんは話します。

H15年の長野県議会議員選挙で上伊那は、1票差問題で大きく揺れました。当時、上伊那郡選管連合会の会長を務めていた矢澤さんは、その時の事をこう振り返ります。

「今でもそれを考えると、責任の重さにぞっとする。それだけに『清き一票をお願いします』の一票という言葉は、貴重ですごく大きなものだと感じた」

矢澤さんは、投票率の低下、若者の政治ばなれを懸念しています。「できるだけ投票場へ来て欲しい。そのための環境を整えたい。ただ『行きなさい』と言ってもだめ。若者に政治に関心を持ってもらうと同時に、関心を持たせるような政治家が出てほしいし、そうゆう政治家を出せるように努力していきたい」と矢澤さんは、今の願いを話していました。 -

被災地に届け 復興願う紙芝居

地元に伝わる民話を手作りの紙芝居で披露する活動を行っているグループ「糸ぐるま」代表の久保田文子さんが、震災による被災地の復興を願う紙芝居を作りました。

東日本大震災や、長野県北部地震による被災地の様子をテレビで見た久保田さんは、紙芝居を通して被災者を応援したいと考えました。

久保田さんが今回作った紙芝居は、松本市などに伝わる開拓の民話「泉小太郎」です。

民話の内容は龍の両親をもつ小太郎が荒れ果てた土地に水を引き豊かな土地にするというものです。

久保田さんは、震災で荒れ果てた被災地が復興する様子とイメージが重なったと話します。

また久保田さんは、被災地の復興を願うと自然にメロディが沸いたという「泉小太郎伝説ねがい」という歌もつくり、紙芝居と合わせて披露できればと話します。

久保田さんは被災地で紙芝居を披露する計画をたてていて、紙芝居を通して被災者や子どもたちを元気づけたいと話しています。 -

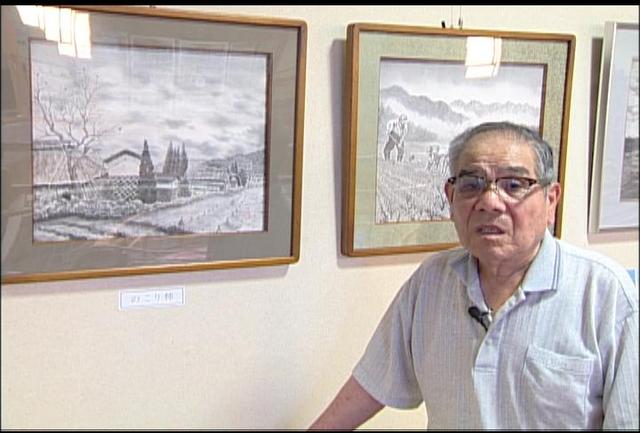

脳出血乗り越え水墨画展開催

脳出血により左半身が付随となった伊那市西箕輪大萱の今井美佐登さんの水墨画展が伊那市のみはらしの湯で開かれています。

今井さんは、現在83歳。13年前に脳出血で倒れ入院。

一命はとりとめましたが、左半身不随となりました。

退院から半年後、リハビリをかねてはじめたのが、水墨画でした。

水墨画教室に通うようになった今井さんは、創作活動の励みにしようと、今回展示会を開きました。

会場には、風景や人物などの水墨画24点が並べられています。

今井さんは旅先などできれいだと感じた風景や、記憶に残っている光景を中心に描いていて「見た人がどこか懐かしいような郷愁を感じてもらいたい」と話しています。

展示している水墨画は、価格は決まっていませんが、欲しいと思った人には、販売もしていて、みはらしの湯のカウンターで受け付けています。

今井さんは、「気持ちだけ置いていってもらえればいい。いただいたお金は、市の社会福祉協議会に寄付したい。」と話しています。

この水墨画展は30日まで開かれています。 -

今年度のさくら祭りの反省会

今年度のさくら祭りの反省会が、高遠町総合福祉センターで13日開かれ、来年度への課題などについて意見交換を行いました。

13日は、市の職員や警察、ボランティアなどおよそ40人が集まり、今年度のさくら祭りについて意見を交換しました。

今年は、震災の影響を受け有料入場者数が有料化を開始した昭和58年以降3番目に少ない15万2千人でした。

意見交換でホテル関係者からは「宿泊客は4割ほどに減少してしまった。ライトアップやイベントの中止が大きく響いた」と話しました。

他にボランティアの代表者は「おむつ交換の場所がない。観光案内所の開始時間を1時間早める必要がある」などと、課題をあげました。

伊那市高遠町の伊藤俊規地域自治区長は「入場者数は減少したが、おもてなしの心を持って取り組めたのではないかと思う。この日出た意見を参考に、来年度以降につなげていきたい」と話しました。 -

南部保育園 地域のお年寄りと一緒によもぎ団子作り

南箕輪村の南部保育園の園児達は15日、地域のお年寄りと一緒によもぎ団子を作りました。

よもぎ団子作りは、地域のお年寄りとの交流を深めようと行われたものです。

15日は、保育園の近くの田畑ひだまりの会と神子柴のふれあいクラブのお年寄り13人が、園児達と一緒によもぎ団子を作りました。

使用したよもぎは、園児達が散歩の時間に摘んだものです。

園児達は、自分で食べる分の団子を、美味しくなるように願いを込めながら丸めていました。

南部保育園の埋橋美鈴園長は「地域の人と触れあいながら、自然の食べ物を使った昔ながらの伝統の味を覚えてほしい」と話していました。

園児達を指導したあるお年寄りは「子供達がにぎやかで元気をもらった。また是非来たい」と話していました。 -

創立100周年 記念CD制作

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校は今年度創立100周年を迎えました。

記念して生徒の歌や演奏による校歌のCD製作が14

日、伊那文化会館で行われました。

これは、創立100周年記念事業の一環で行われたもので14日は、伊那弥生ヶ丘高校の器楽部や音楽部、吹奏楽部が伊那高等女学校時代の校歌と現在の校歌を演奏し録音しました。

このうち、午前中は器楽部が演奏を行いました。

器楽部は20年連続全国大会に出場しています。

生徒たちは息のあった音色を響かせていました。

伊那弥生ヶ丘高校は、伊那実科女学校として明治44年に旧上伊那図書館、現在の伊那市創造館付近に創設されました。

その後、大正9年に高等女学校令を受け名前を伊那高等女学校と改めました。

昭和24年に近くの高校と統合し現在の伊那弥生ヶ丘高校となり、昭和52年に男女共学になって現在に至ります。

記念CDは、1500枚製作することになっていて10月8日に開かれる記念式典で生徒や出席者に配られることになっています。 -

ラス・デュエンデス 高齢者生活福祉センターくつろぎの家でフラメンコ披露

伊那市高遠町のフラメンコ愛好家などでつくるラス・デュエンデスは、伊那市高遠町の高齢者生活福祉センターくつろぎの家を14日訪れ、踊りを披露しました。

14日は、ラス・デュエンデスのメンバー8人がくつろぎの家を訪れ、フラメンコを披露しました。

くつろぎの家への訪問は、お年寄りに生の踊りを見てもらおうと行われたものです。

ラス・デュエンデスは、伊那市を中心に老人ホームなどの施設でフラメンコを披露しています。

14日は、スペインの祭りで踊られる曲など、9曲を披露しました。

ラス・デュエンデス代表の羽生田由佳さんは「フラメンコを初めて見るというお年寄りも多いと思う。普段目にすることの少ない踊りが、生活の活力になればうれしい」と話していました。 -

地域の農業用水路について学ぶ

伊那市の美篶小学校の美篶地域探検クラブは13日、地域の人から農業用水路について話を聞きました。

美篶小学校では、地域の人を講師に招いてクラブ活動を行っています。

美篶地域探検クラブの子ども達は今回、美篶青島の矢島信之さんの案内で美篶地区の農業用水路について学習しました。

矢島さんは、江戸時代に作られた水路、1番井と2番井について説明しました。

この中で矢島さんは「明治28年に美篶村青島区の北原平八郎さんが全財産を使って二番井を改修したと」先人の苦労を話していました。

クラブのある児童は、「当時の人の苦労がよくわかり勉強になりました」と話していました。

次回の美篶地域探検クラブは、学校近くにある水車を見学することになっています。 -

父親のための子育て教室

父親を対象にした子育て教室が11日、伊那市の美篶きらめき館で開かれました。

この日は伊那市内から9組およそ20人の親子が参加しました。

教室は、普段子どもと遊ぶ機会が少ない父親に、子どもと触れ合うきっかけにしてもらおうと、伊那市子育て支援センターが開いたものです。

この日は、伊那市内の男性保育士が講師を務め、遊具を使った遊びやわらべ唄を教えていました。

わらべ唄では、父親が子どもを寝かせ、唄に合わせて子どもとスキンシップをとっていました。

参加したある父親は「普段仕事でなかなか遊ぶことができないので、今日はとても楽しかった」と話していました。

指導したある男性保育士は「参加したお父さんが一生懸命子どもと触れ合っていて、子ども達も喜んでいる」と話していました -

田楽座が旧井澤家住宅で公演

伊那市の歌舞劇団、田楽座の公演が13日、伊那市西町の旧井澤家住宅で開かれました。

公演は、宿場跡に残る古民家で民族芸能を楽しんでもらおうと旧井澤家住宅を管理している伊那部宿を考える会が開いたもので会場にはおよそ70人が集まりました。

田楽座は、伊那市富県高烏谷に拠点を置く、歌舞劇団で12日は笛や太鼓にあわせ獅子舞を披露しました。

田楽座のメンバーは威勢の良い掛け声とともに、観客と一体となった舞台を繰り広げていました。

訪れた人は、「迫力のある舞台を間近で見ることができ、楽しめました。」と話していました。 -

男女共同参画計画策定に向け意識調査実施へ

第2次伊那市男女共同参画計画策定検討委員会が13日に伊那市役所で開かれ、男女共同参画に関する意識調査について話し合いました。

この日は、委員11人が参加して委員長の選考が行われ、伊那市女性団体連絡協議会の木内律子さんが委員長に選任されました。

男女共同参画計画は、男女平等の社会参加に向けた施策の推進を図るもので、平成24年度から平成28年度までの5年間の計画で進められます。

この日は、計画策定の資料となる意識調査の内容について話し合われました。

意識調査は、20歳以上の男女500人ずつを対象に行われる予定で、郵送で調査票が送られることになっています。

内容は職場や家庭での男女平等についてや、人権についてなどです。

木内委員長は「計画策定の参考資料になるよう、できるだけ多くの人に答えてもらいたい」と話していました。

意識調査は、早ければ来月実施される予定です。 -

ローメンズクラブが愛Bリーグ正会員に昇格

伊那市内の飲食店などでつくる伊那ローメンズクラブは、B1グランプリ本大会への出場資格となる、愛Bリーグの正会員に昇格しました。

B1グランプリは、全国各地のご当地グルメが一堂に集まるグルメの祭典です。

出展するには、社団法人「B級ご当地グルメでまちおこし団体連絡協議会」通称愛Bリーグの正会員に認定されることが条件となっています。

愛Bリーグには、昨年度の時点で65団体が加盟していて、伊那ローメンズクラブは本大会への出場権を持たない準会員となっていました。

正会員になるには書類審査があり、活動が地域活性化につながっているか、メディアへの出演回数が一定数に達しているかなど、1年間の活動内容が審査されます。

これまで正会員の認定を目指して活動してきた、伊那ローメンズクラブの正木金内衛会長は「ここまでこれたのは、サポーターやローメンを愛してくれている人たちのおかげ。これからも喜んでもらえるローメンを提供していきたい」と話していました。

今年のB1グランプリは、11月12日から2日間、兵庫県姫路市で行われる予定です。 -

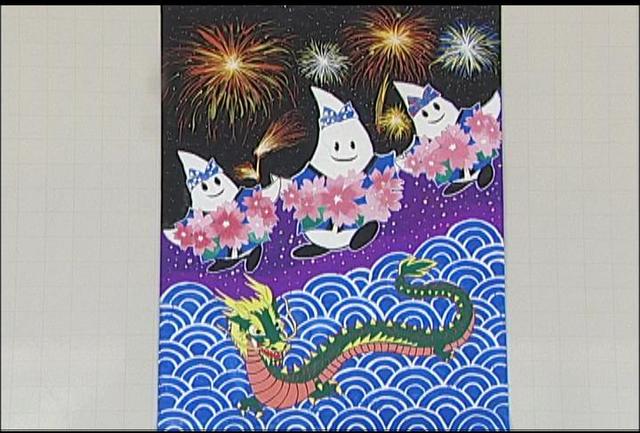

第39回伊那まつりのポスターの図案決定

8月6日、7日に開催される、第39回伊那まつりのポスターの図案に、伊那東部中学校2年生の伊藤拓也君の作品が選ばれました。

伊藤君の作品は、龍や花火、天竜川など、伊那まつりの題材をバランスよく配置しているところや、色の配色、塗り方がきれいなところが評価されました。

作品は、伊那まつりのポスターとパンフレットの表紙になります。

今年は、市内の中学校6校から、226点の応募があったということです。 -

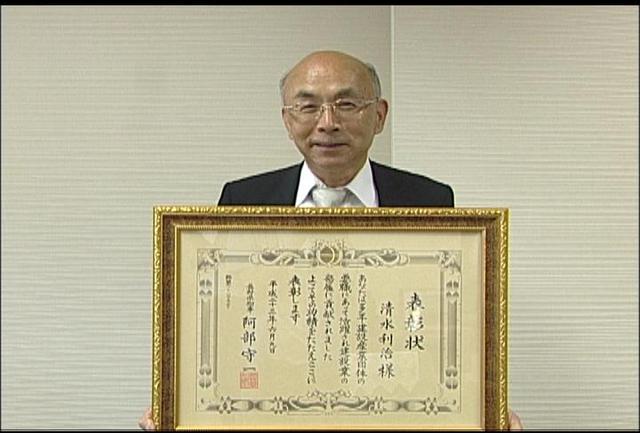

箕輪町の信州不動産代表の清水利治さんが建設事業功労者長野県知事表彰を受賞

箕輪町の信州不動産代表で日之出建工株式会社社長の清水利治さんが、建設業の発展に貢献した人に送られる建設事業功労者長野県知事表彰を受賞しました。

9日は、清水さんが箕輪町役場を訪れ平澤豊満町長に受賞を報告しました。

清水さんは、昭和22年生まれの63歳で、大学卒業後の23歳の時に「信州不動産」を創業し代表となりました。

平成18年には県宅地建物取引業協会会長に就任し、協会の健全な発展のため、支部の統合や再編などを行いました。

今年度は、個人78人と7つの団体が長野県知事表彰を受賞しました。 -

東北の野菜を販売

福島第一原発の事故により風評被害を受けている東北の農家を支援しようと12日、福島産などの野菜を販売する復興応援バザーが開かれました。

南箕輪村の南箕輪小学校校庭では、北殿区の運動会にあわせ、東北地方の野菜が販売されました。

野菜の販売は福島第一原発の事故により風評被害を受けている農家を励まそうと、JA上伊那のファーマーズあじーなが行ったものです。

12日は福島産のアスパラガスやブロッコリー、きゅうりのほか、茨城産のきゃべつやなすなどが販売され、運動会に参加した人たちなどが買い求めていました。

ファーマーズあじーなでは、「東北地方の野菜の安心安全をピーアールすることで、被災地の農家を応援したい」と話していました。 -

剣士が被災地復興願い義援金

伊那勤労者福祉センターで開かれた南信地区剣道大会で12日、剣士が義援金をおくりました。

義援金は合計54万円で大会に出場した各団体の代表が伊那市の久保村清一教育長に手渡しました。

久保村教育長は、「皆さんの気持ちはしっかりと、届けます。震災から3ヶ月が過ぎたが復興には、まだ時間がかかる。長い支援ができるようがんばってください。」と呼びかけていました。

大会には上伊那をはじめ、諏訪、下伊那地域の小学生から一般まで、およそ750人が参加しました。

このうち31チームが参加した中学生男子の部で、伊那剣心館Aが優勝しています。 -

箕輪町消防団赤魚会

箕輪町消防団の懇親会、赤魚会が11日、箕輪町役場の駐車場で開かれ、赤魚やイモリなどの珍味が振る舞われました。

懇親会では、普段味わうことのできないイモリの素揚げなどの珍味が並びました。

消防団正副分団長会のメンバーが、平澤豊満町長や町議会議員、消防署幹部らをもてなすために用意した手料理です。

赤魚会は、ご祝儀をもらうために団員が天竜川に生息する赤魚(ウグイ)など地元の食材を使った料理を振る舞ったのが始まりで、毎年開かれています。

赤魚は、近年獲れなくなり、懇親会では7年近くアユなどで代用されていましたが、今年は天竜川産の赤魚70匹が塩焼きで振る舞われました。

懇親会に招かれた人達は、分団長会が厳選した天然の食材を使った料理を味わっていました。 -

父の日を前に贈り物づくり

19日の父の日を前に、南箕輪村では11日、贈り物作り講座が開かれ、子どもたちがお父さんにプレゼントするビーズのストラップを作りました。

村民センターで開かれた講座には小学2年生から6年生までの児童25人が参加しました。

子どもたちは、講師の説明を聞きながらストラップ作りに挑戦しました。

大きさや形の異なるビーズが用意されていて、決められた順番通りに透明の紐にビーズを通していきました。

最初は小さいビーズの扱いに苦労していた子どもたちも、次第にコツをつかみストラップを完成させていました。 -

大芝高原まつり ポスター等図案決定

8月20日に開催される、第26回大芝高原まつりのポスターやうちわの図案が、9日に南箕輪村役場で開かれた選考会で決定しました。

ポスターに選ばれたのは、南箕輪中学校2年4組の山崎若菜さんの作品です。

山崎さんの作品は祭りの楽しい雰囲気が色鮮やかに描かれているところが評価されました。

うちわに選ばれたのは、南箕輪中学校2年2組の高野真奈美さんの作品です。

高野さんの作品は、たらいレースの水しぶきの中に祭りの様々な場面が描かれているところが評価されました。

パンフレットに選ばれたのは、南箕輪中学校2年4組の畳谷弥沙斗さんの作品です。

畳谷さんの作品は、黒い背景と対象的に、手前に色鮮やかな絵を描いて光っているように見せているところが評価されました。

図案選考会は、南箕輪中学校の生徒を対象に行われ、今年は24人から作品が寄せられました。 -

伊那愛樹会の春の盆栽展

上伊那地域の盆栽愛好家でつくる伊那愛樹会の春の盆栽展が10日から、伊那市のいなっせ2階で開かれています。

盆栽展には、会員9人が丹精込めて育てたさつき36点が並んでいます。

伊那愛樹会では、毎年春と秋の2回盆栽展を開いています。

サツキは、品種改良により1本の木で数種類の色の花を咲かせるものなど、3000種類以上あるということです。

他にも、樹齢80年を越える古木などが並べられています。

ある会員は「今年は、春先の寒さの影響で開花が遅く、盆栽展に間に合わせるのに苦労した」と話していました。

伊那愛樹会の春の盆栽展は、12日日曜日までいなっせ2階で開かれています。 -

養命酒のシャクヤク 見ごろ

駒ヶ根市の養命酒駒ヶ根工場の敷地内で、3,000株のシャクヤクが見ごろを迎えています。

駒ヶ根工場正門前に広がる四季咲きの丘では、3,000本のシャクヤクが、今見ごろのピークを迎えています。

このシャクヤクは、養命酒に使われている生薬の一つで、血行をよくする効能があるということです。

「立てば芍薬、坐れば牡丹、歩く姿は百合の花」と、美しい女性の形容として例えられるシャクヤク。

見ごろは、一週間ほどということです。

42/(水)