-

忘年囲碁大会

日本棋院上伊那支部は、年末恒例の忘年囲碁大会を伊那市西春近のサンライフ伊那で5日開きました。

大会には、上伊那地方の愛好者33人が出場し、3段以上のA級、2段以下のB級に分かれて盤上の戦いを繰り広げていました。

忘年囲碁大会は、年5回開かれている大会の最終回で、今年1年を締めくくります。

A級に17人、B級に16人が出場して、リーグ戦による勝率で優勝を目指しました。

一般愛好者に混ざって、小中学生も出場し、先を読みながら一手を繰り出していました。

勝負が白熱するにつれて、会場はしんと静まり返り、碁石を置く音だけが響いていました。

大会の結果、A級は、七段で伊那市上牧の梁取孝雄さん、B級は、3級で伊那市下新田の鈴木猛さんが優勝しました。 -

木下泉沢常会イルミネーション点灯

箕輪町木下の泉沢常会の住民有志は、家にイルミネーションを飾り通行する人たちの目を楽しませています。

4日の夜、住民らおよそ20人が参加し点灯式が行われました。

泉沢常会では毎年この時期にイルミネーションの飾り付けを行っていて今年で6年目となります。

最初は2、3軒で始まりましたが、地域一帯をイルミネーションで明るくし、防犯の手助けになればと今では10軒が飾り付けをしています。

ほとんどの家が11月の中旬から作業をしてきたということで、ある人は「毎年続けるのは大変だが、道行く人達が喜んでいる姿を見るとやりがいがあります」と話していました。

泉沢常会のイルミネーション

25日まで

点灯時間:夕方5時30分縲・時30分まで点灯されます。 -

ハーモニカ演奏グループ「ハニーコーン」のコンサート

伊那市内の主婦などでつくるハーモニカ演奏グループ「ハニーコーン」のコンサートが4日、伊那図書館で開かれました。

会場には、子どもからお年寄りまでおよそ30人が集まりました。

伊那図書館は、土曜日の夕方をゆったりと過ごしてもらおうと2年ほど前から「土曜の夕方コンサート」を開いています。

ハニーコーンは、ハーモニカ教室に通っている生徒の集まりで、ハーモニカ歴は6年です。

地域の為に何かできないかと、月2回ほど福祉施設や公民館教室などで演奏をしています。

この日は、童謡や季節の歌などを演奏し、訪れた人は演奏に合わせ口ずさんでいました。

伊那図書館では、「本だけではなく、様々な文化に触れる場にしていきたい」と話しています。 -

農家が経営方針や役割分担などを取り決める家族経営協定の締結式

農家が経営方針や役割分担などを取り決める、家族経営協定の締結式が6日、南箕輪村役場で行われました。

6日は、唐木一直村長や上伊那農業改良普及センターの東修所長らの立ち会いのもと、塩ノ井の征矢寛美さん家族が調印しました。

家族経営協定は、農業に携わる夫婦や親子が、意欲とやりがいを持って魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、就業環境などについて取り決めるものです。

村内ではこれまでに、20組の家族が締結していて、征矢さんも平成11年に夫婦間で結んでいます。

今回は、長男の国洋さんが後継ぎとして就農することになり、協定を見直したものです。

南箕輪村農業委員会では「魅力ある農業づくりと環境整備を行い、それぞれの家族にあった農業経営を支援していきたい」と話しています。 -

小出島区でそば祭り

伊那市西春近の小出島区営農組合は、恒例のそば祭りを5日、公民館で開きました。

区内の遊休農地を有効活用して育てたそばを使い、「打ちたて、ゆでたて」の新そばの味を区民ら大勢の来場者に提供しました。

区内の有志でスタートしたこのそば祭りは、年々活動の輪を広げ、昨年度から営農組合が主催。

今年で15年目を迎え、地域ぐるみで楽しむイベントとなっています。

営農組合では、今シーズン、約1ヘクタールの遊休農地でそばを栽培。夏の暑さもありましたが、良い粉ができたということです。

祭りでは、5人の名人がそばを打ち、その場でゆであげ、できたてを提供していました。

訪れた人たちは、ひざを交え交流しながら、旬の味を堪能している様子でした。 -

伊那広域シルバー人材センター箕輪地区 10万5千円を寄付

伊那広域シルバー人材センター箕輪地区は、地区会員から募った支え合い募金10万5千円を3日、箕輪町に寄付しました。

3日は、地区委員の小松和彦さんと、事務局の浦野幸年さんが箕輪町役場を訪れ、集まった募金10万5千円を平澤豊満町長に手渡しました。

支え合い募金は、地域福祉に役立てもらおうと毎年行っているものです。

11月30日に開かれた地区懇談会で、会員195人から募りました。

伊那広域シルバー人材センター箕輪地区では、「今後も地域に役立てる活動を行っていきたい」と話していました。 -

信州育メンズが子育て講演会開催

地域の父親同士のネットワークづくりを目指し10月に結成した父親の会「信州育メンズ」が4日、一般を対象にした初めてのイベント、子育て講演会を開きました。

講演会は伊那市の福祉まちづくりセンターで開かれ、およそ30人が集まりました。

信州育メンズの会員は、伊那市などの子育て中の父親ら9人です。

子育てを一緒に学ぼうと、今回初めて一般を対象にした子育て講演会を開きました。

講師は、東京都在住の臨床発達心理士・川上由美さんです。

川上さんは、父母の温かい心が人間愛を育てるとして、「無条件の肯定感を与えるため、子どもを抱きしめてほしい」と呼び掛けました。

また、基本的な生活習慣があれば健やかな育ちができるとして、幼児期に早寝早起き、手洗いなどが家庭できちんとできることが大切と話していました。 -

親子でしめ飾り作り

手作りのしめ飾りで新年を迎えようと、伊那市の坂下公会堂で4日、しめ飾り作りが行われました。

しめ飾り作りは、坂下公民館と子供育成会が10年以上前から毎年行っています。

同日は、初めての人から毎年来ている人まで親子15人が参加しました。

指導したのは、坂下子供育成会の唐澤良二会長です。

ワラは前日から水に浸けて柔らかくしておいたもので、折れたり切れたりしたものを取り除いてから、なっていきました。

参加者は、扇などの飾りを付け、仕上げていました。

作ったしめ飾りは、それぞれ家に飾るということです。 -

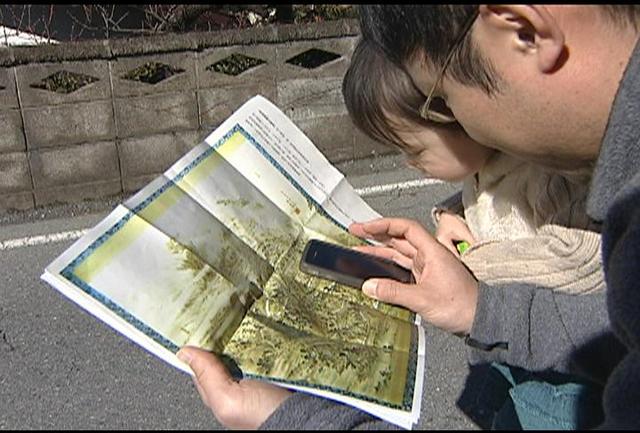

高遠の昔の地図をソフトウェアに

伊那市高遠町の昔の地図を活用した、携帯情報端末のソフトウェア制作に向け4日、現地でワークショップが行われました。

これは、iPadやiPhoneなどの携帯情報端末で、昔の地図上に自分のいる場所を表示するソフトフェアを作ろうというものです。

観光や歴史学習に活用してもらおうと伊那図書館などが企画したもので、この日はおよそ30人が参加しました。

1回目のこの日は、高遠町出身の画家、池上秀畝が明治時代に描いた高遠城下の地図を使い、地図のどの場所にどんなものがあるかを確認しました。

参加者は、現代の地図と昔の地図を照らし合わせながら、今いる場所が昔の地図上のどのあたりか、周囲に気になるものはないかなどをチェックしていました。

ある女性は「調べた内容が反映されるので責任を感じる。自分自身も使い方を覚えて、観光案内などで利用したい」と話していました。

伊那図書館の平賀研也館長は「最終的にはソフトウェアを作ることが目的だが、みんなで現地を歩いて勉強することも良いこと」と話していました。

伊那図書館では、今後もワークショップを行い、来年2月頃に試験的なソフトウェアを配信、観桜期となる4月には完成版を配信したいとしています。 -

ふるさと館の10月桜 まだまだ見頃

10月下旬に咲き始めた伊那市の富県ふるさと館の10月桜が、12月に入ってもまだ咲き続けています。

この10月桜は、今年2月に開館10周年で記念植樹されたもので、4月にも咲きました。

11月初旬に見頃を迎えましたが、職員によりますと1か月以上その状態が続いているということです。 -

ガラス工芸家、江副行昭さん制作本格化

伊那市長谷のガラス工芸家江副行昭さんの工房では制作作業が本格化しています。

江副さんは、土とガラスを混ぜたものを、およそ1500度の窯の中で溶かし、花器などの作品を作ります。

11月中旬に窯に火を入れて以来、連日作品づくりに取り組んでいます。

3日は土を混ぜず、明治から大正時代につくられたというガラスを溶かし、花器を作っていました。

作業は、弟子の江口智子さんと共同で行い、溶かしたガラスを棒にまきつけるようにして、窯に入れます。

次に江副さんが、形を整えていきます。

作業は12月中頃まで続き、期間中におよそ100個の花器を作る予定です。 -

長野県がノロウイルス食中毒注意報を発令

長野県は、ノロウイルスの食中毒注意報を今日発令しました。

長野県内で、感染性の胃腸炎患者が増加している事や、全国的に集団感染が多発しているとして、

県では、石鹸でよく手を洗う、加熱調理では十分に火を通すことなど注意を呼びかけています。 -

クリスマスツリー飾り付け

南箕輪村の中部保育園で2日、園児がクリスマスツリーの飾り付けをしました。

リズム室のステージにツリーが置かれ、園児が順番に飾りを付けていました。

中部保育園では24日にクリスマス会を開くということです。 -

クリスマスフェア

伊那市西町のギャラリー ハルヒポタリースタジオで、クリスマス用の手作りの贈り物を集めたクリスマスフェアが行われています。

ギャラリーでは、手作りのカップや携帯ストラップ、小物などのクリスマスギフトが展示されています。

クリスマスフェアは5日(日)まで開かれています。 -

高齢者交通安全体験講習会

高齢者を対象にした体験型交通安全講習会が30日、箕輪町役場で開かれました。

講習会は、若い時より身体能力が低下していることを高齢者に知ってもらい、交通安全意識を高めてもらおうと箕輪町交通安全協会が企画したものです。

この日は、判断力や視覚能力など、運転に必要な能力を測定できる装置を搭載した交通安全教育車が役場駐車場に置かれ、訪れた高齢者が体験テストに挑戦しました。

光のついたボタンにタッチして、判断力や瞬間的な記憶力などを測るテストでは、指導員のアドバイスを受けながら、テストに挑戦していました。

今年、伊那警察署管内では、11月30日までに7件の交通死亡事故が発生していて、そのうち6件が高齢者が関わる事故となっています。 -

美篶小学校資料館 鍛冶屋の実演

伊那市の美篶小学校資料館の企画展の一環で1日、鍛冶屋の実演が行われました。

企画展は、美篶小学校の開校記念日に合わせて毎年開かれています。

今回は、資料館に、昔鍛冶屋で使われていた「ふいご」と呼ばれる道具が去年寄贈されたことから、これを有効利用しようと鍛冶屋の実演が行われ、美篶小児童が見学しました。

「ふいご」は、火を強めるために手で風を送る道具で、昭和30年頃まで使われていたという事です。

実演は、美篶で鍛冶屋を営む現役の職人北原廣人さんが行いまた。

北原さんは、現在78歳、17歳の時から鍛冶屋をしているベテランで、「鉄は暖め過ぎると壊れるし、冷たいままだと形が変わらないので、火の加減が重要」と説明していました。

美篶資料館では、「昔から伝わる技術を実際に見てもらう事で、地域に伝えていきたい」と話していました。 -

INA☆GO FIVEが優秀賞受賞

10月に富山県で開かれた全国スポーツ・レクリエーション祭のエアロビック競技に出場した伊那市のチーム、「INA☆GO FIVE」が優秀賞を受賞しました。

30日に「INA☆GO FIVE」のメンバーが伊那市役所を訪れ白鳥孝伊那市長に優秀賞受賞の報告をしました。

全国スポーツ・レクリエーション祭のエアロビック競技は、創作的な振り付けや、チームワークの良さなどを競うもので、全国から39チームが出場しました。

長野県代表で、伊那市のスイミングクラブ「アファス伊那」の所属チーム「INA☆GO FIVE」は

この競技で準優勝にあたる、優秀賞を受賞しました。

チーム代表の福澤一利さんは、「チームワークの良さが、優秀賞につながった。楽しみながら自分たちの演技ができたと思う。」と話していました -

ザザムシ漁 解禁

天竜川の冬の風物詩、ザザムシ漁が1日、解禁となり、愛好者が漁を楽しみました。

箕輪町の天竜川では、町内に住む、小森一男さんが、漁を楽しんでいました。

小森さんはザザムシ漁を始めて今年で6年目。

天竜川漁業協同組合から取得した「虫踏み許可証」をつけ、川の中の石をひっくり返すため、足の裏には、ガンジキを付けます。

ザザムシは石の裏に多くいて、小森さんは、水中に流したザザムシを四つで網で捕まえていました。

ザザムシはカワゲラやトビケラなどの総称で古くは貴重なタンパク源として、今は珍味として

佃煮などにして食べます。

天竜川漁協によりますと、漁解禁日の1日、許可証を取得した人は15人だということです。

ザザムシ漁は2月末までで、年末から年始にかけて水温が下がると身がひきしまり、味もよくなるということです。 -

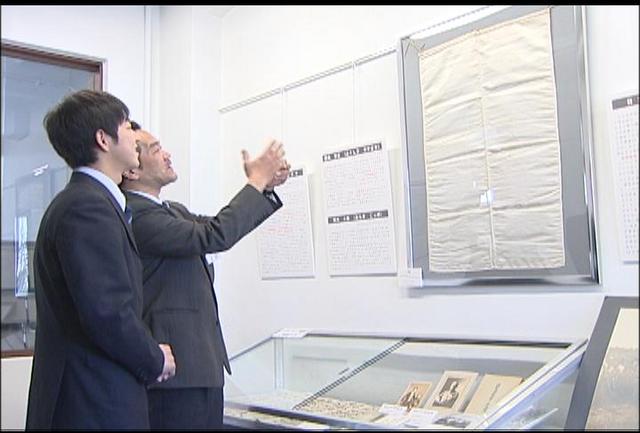

ロシア軍が掲げた『白旗』を展示

日露戦争で休戦協定を結んだ際、ロシア軍が掲げたとされる、白旗が伊那市創造館で展示されています。

この白旗は明治38年、1905年に日本とロシアが休戦協定を結んだ際にロシア軍が掲げたものとされています。

サイズは縦91センチ、横59センチで生地はその光沢から絹ではないかとみられています。

白旗などを飾った展示、創造館逸品展では、この白旗に関する、写真や資料が並べられています。

休戦協定は当時の満州で結ばれ、日露双方の軍の上層部が白旗を中心に集まっている様子を写した写真も展示されています。

この時の白旗は松本市出身の軍人福島安正さんが持ち帰り、のちに日本画家の荒木十畝が入手しますが、その経緯はわかっていません。

その後、旧上伊那図書館創設の功労者、武井覚太郎が荒木からゆずり受けこれを寄贈。これまで保管されていました。

日露戦争にスポットをあてた創造館逸品展「白旗」は、伊那市創造館で27日月曜日まで開かれています。 -

分杭峠3月下旬まで閉鎖

伊那市長谷のパワースポットとして知られる分杭峠は12月1日から来年3月下旬まで閉鎖となります。

分杭峠はパワースポットとして、テレビなどで紹介され県内外から多くの人が訪れました

去年、峠付近で交通渋滞があったため今年3月20日からシャトルバスの運行を始めました。

シャトルバスの利用者は、3月20日から11月29日までに10万740人となっています。

1日から、峠駐車場からパワースポットの歩道に手すりやベンチなどを設置する環境整備工事が行われます。

また、シャトルバスも明日から運休となります。 -

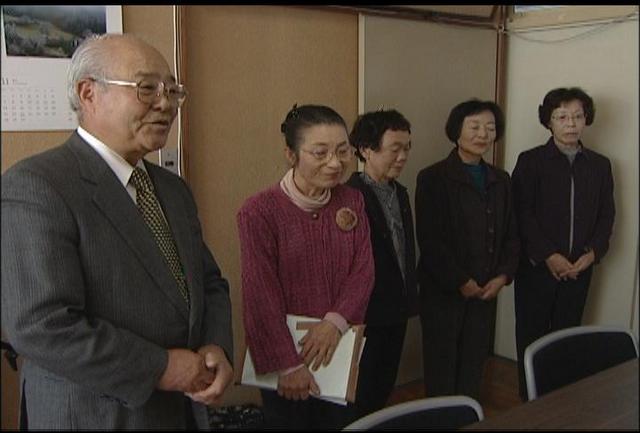

「ふくみ会」が母校に寄付

昭和29年度の美篶村立美篶中学校の卒業生でつくる「ふくみ会」が1日、美篶小学校に15万円を寄付しました。

1日は、「ふくみ会」の会員5人が美篶小学校を訪れ星野政寛校長に寄付金15万円を手渡しました。

「ふくみ会」は昭和29年度に村立としては最後となる美篶村立美篶中学校の卒業生でつくられていて、会員は82人います。

卒業年度の29をフクと呼び、みすずのミを加えて、「ふくみ会」と名づけました。

「ふくみ会」はこれまで、母校の美篶小学校に本を寄贈する活動をおこなってきました。

今回は学校側に好きな本を選んで買ってもらおうと、寄付することを決めました。

寄付金を手渡した「ふくみ会」の赤羽仁さんは、「私たちが学校に通っている頃は着るものも、食べるものも不自由していて、とても本を買うことはできなかった。

今の子どもたちには本を読むことの楽しさを学んでもらいたい。」と話していました。 -

哲学者内山節さん講演

哲学者内山節さんの講演会が28日、伊那市の創造館で開かれました。

講演会は、地域に根差した活字文化の振興を図ろうと活動している市民グループいななき学舎が開きました。

講師は、哲学者で立教大学大学院教授の内山節さんです。

市民およそ150人が、日本の自然思想についての講演を聞きました。

内山さんは、自然は自分を持たず自ずからのまま生きるため、清浄な精神を持っている、人間は自分を持っているからつまらない生き方をし、自分の魂をけがすというのが伝統的な考え方だったと話しました。

人は死んだ後、魂が森に帰り、自然の中でけがれが清浄化され自然と一体化すると考えられていたことも紹介しました。

内山さんは、「明治以降、日本の土着的な精神は破壊したが、今また多くの人が関心を持ち始めている。一度、昔の人々の生き方を振り返り、物事を考えることも必要」と話していました。 -

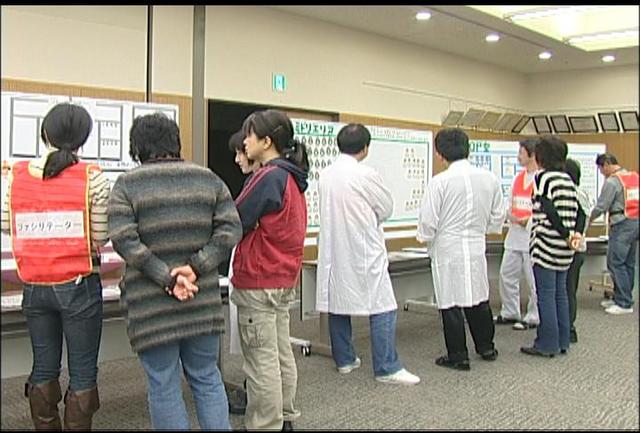

障害者就職雇用相談会

障害者の雇用促進を図ろうと29日、伊那地区障害者就職雇用相談会が伊那市で開かれました。

相談会はハローワーク伊那が開いたもので、2年ぶりの開催となります。

去年は雇用情勢の悪化から開催できませんでしたが、今回は製造業を中心に14社が参加、120人の障害者が相談に訪れました。

56人以上の従業員がいる企業の障害者法定雇用率は6月1日現在ハローワーク伊那管内が1.53%で前の年を0.03ポイント下回っています。

県平均は1.78%、また全国平均は1.68%となっています。

また管内で仕事探しの登録をしている障害者は10月末現在で411人いるということです。

ハローワーク伊那では、景気は引き続き厳しい状況にあるが、企業に対し法定雇用率達成のための指導と障害者の就職促進に努めていきたいとしています。 -

富県保育園 落穂拾いでとれた米でおにぎりパーティー

富県保育園の園児らは29日、10月に行った落穂拾いでとれた米でおにぎりパーティーをしました。

29日は、落穂ひろいの田んぼを提供した伊藤軍司さん夫婦を保育園に招き、園児66人と一緒におにぎりパーティーをしました。

保育園に伊藤さんの孫が通っていることが縁で、3年前から落穂拾いをしています。

伊藤さんは「子ども達が“またやりたい”と言ってくれるので、これからも続けていきたい」と話していました。

園児らは1人2つずつ、それぞれ思い思いの形に握っていました。 -

酒井一さん木目ダルマを保育園に寄贈

伊那市西春近の建築業酒井一さんは、手作りの木のダルマ「木目ダルマ」を29日、西春近南保育園に寄贈しました。

29日は、酒井さんが保育園を訪れ、余った木材を使って作った木目ダルマやおもちゃなど、およそ200個を寄贈しました。

保育園への寄贈は、子ども達に小さいうちから木のよさを知ってもらおうと初めて行ったものです。

園児らは、沢山ある木目ダルマの中から好きなものを1つ選んでいきました。

西春近南保育園の阿部美智子園長は「プラスチックのおもちゃと違い、木の匂いや温もりを感じることができると思う。こども達の木育活動の1つとして大切に使っていきたい」と話していました。 -

木下でふれあい昔の遊び

箕輪町木下で28日、子どもたちが昔の遊びを楽しみました。

この催しは、地域の人と触れ合いながら昔の遊びを楽しんでもらおうと、木下区の育成会が毎年行っています。

この日は、保育園から小学校までの子どもたちおよそ30人が参加しました。

会場の公民館では、コマ、メンコ、あやとり、百人一首などが楽しめるようになっています。

子どもたちは、好きな遊びを選び、育成会の役員や長寿クラブのお年寄りと一緒に遊びました。

コマやメンコなどは、普段遊ぶことが少ないということで、子どもたちは遊び方を教わり、楽しんでいました。 -

季節はずれの桜 十月桜咲き始める

伊那市野底で、季節はずれの桜が咲き始めています。

咲いているのは十月桜と呼ばれる桜です。

花は八重咲きで4月上旬とこの時期の年2回花を咲かせます。 -

伊那中央病院で災害図上訓練

伊那中央病院は、災害発生時に備え情報伝達や治療の優先順位を判断する、災害図上訓練を27日、行いました。

訓練には、病院内各部署の責任者や災害派遣医療チームの隊員などおよそ60人が参加しました。

災害図上訓練は、各部署に見立てたホワイトボード上で、傷病者を意味する絵札を動かし、実際の災害を想定して連携を確認するものです。

講師は、長野病院の高野博子看護師長と霞ヶ浦医療センターの佐藤和彦看護師長が務めました。

参加者らは、運ばれてきた患者の治療の優先順位を見極め、各部署に連絡をとり、引き継いでいきました。

川合博院長は「様々な状況を想定しながら行うので有効的だと思う。いざというときに的確な対応が出来るようにしていきたい」と話していました。

伊那中央病院では、今後も色々な形で災害に備えた訓練を行っていくということです。 -

大学生が「ローメン」で卒業論文

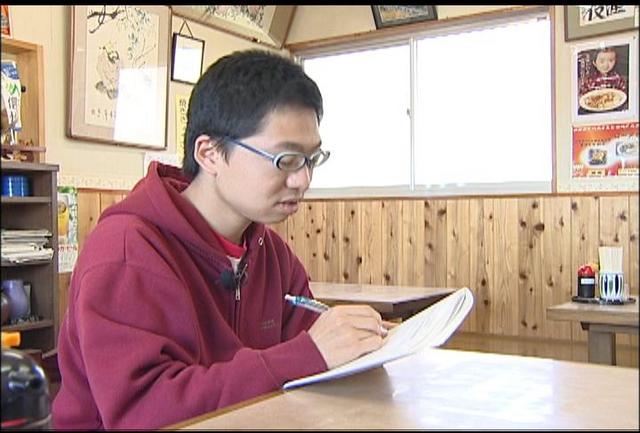

伊那市の名物料理「ローメン」。このローメンを卒業論文のテーマに取り上げている大学生が、27日、伊那市内の飲食店で取材をしました。

伊那市美篶の飲食店「萬楽」。

27日、この店を訪れたのは、早稲田大学の4年生、岩波祐樹さんです。

岩波さんは、B級グルメにスポットを当て題材を探していたところ、教授に勧められたことや、諏訪市に住む親せきからローメンの話を聞き、6月に卒業論文の題材をローメンにすることを決めました。

テーマは「食による地域活性化の可能性」です。

伊那市を訪れたのは今回5回目で、これまでに10杯近くのローメンを食べ歩いたということです。

岩波さんは、ローメンズクラブ会長で萬楽店主の正木金内衛さんに、店を始めた経緯やこだわりなどを質問していました。

正木さんは「県外からローメンを取材に来てくれるのはとてもうれしいこと。ローメンの広がりを感じる」と話していました。

岩波さんは「最初ローメンを食べた時にはあまりおいしいとは思わなかったが、今ではローメン中毒。自分ならではの論文を書き上げたい」と話していました。

卒業論文の提出期限は1月12日だということで、岩波さんは12月中にも伊那市内の飲食店で取材を行うということです。 -

絵画サークル・Kの展示会「第1回K展」

絵画サークル・Kの展示会「第1回K展」が26日から、いなっせ2F展示ギャラリーで始まりました。

会場には、油彩画やアクリル画、デッサンなどおよそ30点が並んでいます。

絵画サークル・Kは、伊那市高遠町の国画会会員の北原勝史さんが指導する教室のメンバーでつくられていて、去年10月に発足しました。

展示会は、会員の発表の場として今回初めて開かれました。

サークルは、上伊那の14人が参加していて、高遠町総合福祉センターを会場に月2回開かれています。

テーマを決めずにそれぞれが好きな絵をかいているということで、自分の形や色を模索してかいたという作品を展示してます。

「第1回K展」は、30日曜日までいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

42/(水)