-

富県保育園児 かかし作り

白毛餅を育てている伊那市の富県保育園の年長園児が26日、かかし作りをした。

富県保育園では今年、農作業を通して園児が農業に親しむチャイルドファーム21事業に取り組んでいる。

今年5月、JA上伊那青壮年部富県支部の協力で植えた白毛餅の田んぼにかかしを立てようと、部員に教わりながら、かかしを作った。

かかしは古くなったはぞ木を十文字に結び、わらで顔や胴体、腕を作った。

園児は5つのグループに分かれ、かかしの服にする布に絵を書いた。

服を着せ、麦わら帽子をかぶせてかかしが完成した。

さっそく、園近くの田んぼにかかしを立て、スズメがお米を食べないようにかかしにお願いしていた。

白毛餅は順調に生育していて、9月下旬ころ、稲刈りをするという。 -

子育てサポーター養成講座開講

地域で子育てを応援する子育てサポーターの今年度の養成講座が26日、伊那市で始まった。

市役所で講座が開かれ、4人が参加した。

子育てサポーターは、無償で子育ての経験や知識、特技を活かして地域で子育てを手助けする。

講座初回は、子育てサポーターについて、子育て支援課の橋爪哲雄課長が話した。

子育てサポーターは、伊那市が行う乳幼児の健康診査の手伝いや講演会などの託児、市内の子育てサークルの手伝いなどをする。

養成講座は全6回で、すべてを受講した後、サポーターに登録することになっている。

橋爪課長は、「隣近所のおばちゃん役でいい。協力をお願いします」と話していた。

伊那市は平成19年度から子育てサポーター事業を行っていて、現在36人が登録している。 -

おいしんぼコンテスト

箕輪町の名物料理のアイディアを募集するおいしんぼコンテスト。9月15日が締め切りとなっているが、現在のところまだ応募がない。

おいしんぼコンテストは、箕輪町の名物料理を作り、地域の活性化につなげていこうと、箕輪町商工会や飲食店組合などでつくる箕輪町名物料理研究会が企画した。

応募用紙を町内全戸配布するなどして7月15日から募集をしているが、26日現在、まだ応募がない。

応募資格はプロアマ問わない他、料理のジャンル、素材も限定していない。

応募締め切りは9月15日までで、最優秀賞には5万円相当の商品が贈られる。 -

伊那地域10日連続の真夏日

25日の伊那地域の最高気温は33.7度と16日から10日連続の真夏日となった。

リンゴ農家がリンゴを暑さから守るための作業に追われていた。

同日の伊那地域の最高気温は33.7度で平年より5.7度高くなった。

南箕輪村神子柴のリンゴ農家田中義人さんは、リンゴ全体の色づきをよくするための玉まわしや、実に影ができないよう、葉づみなどの作業に追われていた。

しかし暑さのため一部のりんごに日焼けと呼ばれる、実が黒くなる症状も出てきている。

長野県は、気温が高い状態が続いている事を受け、農作物の管理に注意を呼びかけている。

リンゴなどの果樹は、日焼けが発生しやすいので葉摘み作業では、一度に多くの葉を摘みすぎないようにする。水稲については、高温により成熟期が早まる事が予想されるとして、気温や籾の数を参考にして、刈り取り時期に注意を払うなど注意を呼びかけている。

伊那消防組合によると、6月16日から管内で熱中症により搬送された人の数は35人で、内訳は伊那消防署が18人、箕輪消防署が9人、辰野消防署が6人、高遠消防署が2人となっている。

搬送された35人のうち19人が65歳以上の高齢者となっていて、外出先から帰ってきて、家族が異変に気づいて救急車を呼ぶ事例が多いという。

伊那消防署では、農作業など、外での作業は休憩をとりながら行うこと、水分と塩分の十分な補給を行うことなど注意を呼びかけている。

長野地方気象台によると、長野県の向こう一週間の天気は、高気圧に覆われ最高気温、最低気とも平年より高い見込み。 -

30度越える日続く

連日、30度を超える真夏日が続いている。

24日の最高気温は33.3 度を記録した。

伊那市の伊那東小学校この子ども達は、三峰川で川遊びを楽しんだ。

伊那東小学校の2年生131人が三峰川を訪れた。

子ども達は、水着姿などで川へ入りメダカを捕まえたり、友達同士で水をかけ合ったりしていた。 -

保育園でピアノコンサート

箕輪町のおごち保育園で24日、ピアノのミニコンサートが開かれた。

演奏を披露したのは、おごち保育園でリトミックの指導をしている辰野町のピアノ講師・横山ゆう子さんと、横山さんの知人で、同じく朝日村でピアノ講師をしている米山百合香さん。

おごち保育園では、子どもたちに音楽の良さを肌で感じてもらおうと3年前からコンサートを開いている。

24日はクラシックやアニメの曲、童謡などがピアノで演奏されたほか、米山さんは、歌も披露した。

知っている曲の演奏が始まると、子どもたちは一緒になって歌っていた。

山・ス文子園長は、「子どもたちが、常に音楽に触れていられる環境をつくってあげたい」と話していた。 -

文化庁の「伝統文化こども教室事業」に採択

高遠囃子の保存、継承をしている高遠囃子保存連絡協議会は23日、高遠小学校でおはやしクラブを指導した。

クラブは希望者の集まりで、6月から週2回練習している。

23日は、高遠小学校おはやしクラブに所属する、3年生から6年生までの児童約30人が協議会に加盟している桜奏会のメンバーから演奏のコツなどを教わった。

高遠囃子保存連絡協議会は、1999年から高遠小おはやしクラブを指導している。

今年度は、文化庁が実施している「伝統文化こども教室事業」に採択された。

子ども達は、「笛は最後まで音を出すこと」「姿勢に気をつけること」などと会員からアドバイスを受けていた。

指導にあたった桜奏会の北条良三会長は「町の人は子ども達のお囃子を毎年期待しているので、完成度を高めていきたい」と話していた。

高遠小学校おはやしクラブは、9月に開かれる高遠城下まつりと灯籠祭りで高遠囃子を披露することになっている。 -

大型紙芝居と和楽器演奏 親子で楽しむ

小さい子どもを対象にした大型紙芝居と和楽器のお楽しみ会が19日、伊那市のいなっせで開かれた。親子約60人が参加した。

お楽しみ会は、いなっせのちびっこ広場で毎年、年2回開かれている。

ボランティアで大型紙芝居の公演をしているグループ「でんでんむし」と、和楽器ユニット「まいまい」が出演した。

手作りの大型紙芝居「ジャックと豆の木」が披露され、物語に合わせて琴が演奏された。

紙芝居のほか、琴によるアニメソングなどの演奏もあった。

子どもたちは、紙芝居や琴の演奏を楽しんでいた。

訪れたある母親は、「普段聞けない琴の音色が聞けて良かった。子どもはまだ小さいけれど、楽しんでいました」と話していた。 -

大芝高原まつり 花火大会

上伊那の夏の最後をかざる南箕輪村の大芝高原まつりが21日行われた。

花火大会では66番組が打ち上げられ、訪れた人たちは、高原の花火を楽しんだ。 -

野菜をたくさん使った朝食のレシピコンクール 審査会

伊那市食育推進会議は、野菜を沢山使った朝食のレシピコンクールの審査会を22日、市保健センターで開いた。

朝食レシピコンクールの審査会には、市内の小学生や親子合わせて6組が参加した。

コンクールは、伊那市食育推進会議が昨年から開いている。

今年は、野菜がたっぷり入った朝食をテーマにレシピを募集したところ、42人から応募があった。書類選考で、栄養バランスやアイデアなどが評価された子ども4人と親子2組の審査が行われた。

30分間に4人分で2000円以内という制限の中、子どもたちは自分たちで考えた料理を作っていた。

目玉焼きをUFOに見立て、サラダとご飯を1つのプレートに盛り付けたものや、野菜と一緒にカルシウムもとれるキャベツとジャコのスープなど、短時間で作ることができる栄養満点の朝食が並んだ。

試食のあと表彰式が行われ、順位はつけず全員がそれぞれのメニューにあった賞を受賞した。 -

「30年後の伊那谷を考える」伊那谷デザイン会議

伊那市出身の大学生を中心につくる伊那谷デザイン会議は17日、「30年後の伊那谷を考える」をテーマにトークセッションを伊那市のいなっせで行った。

参加者全員が覆面を着用し、名前はニックネーム。学生が大人とも対等に話が出来るよう考えられたものだ。

トークセッションには、学生のほか、今回初めて一般住民も参加し合わせて約60人が議論した。

4縲・人ずつのグループに分かれ、30年後の伊那谷の商店街や、継続可能な暮らし方など、グループごと与えられたテーマについて話し合った。

30年後の伊那谷の継続可能な暮らしについて考えたグループは、エネルギー面では電気自動車で通勤する、観光面では東京にはない星空で人を集めるなどといった活発な意見交換をしていた。

今回話し合われた内容は、伊那谷デザイン会議のフリーペーパー「ザザム誌」に掲載され、9月に高遠町で開かれる高遠ブックフェスティバルなどで配布される予定。 -

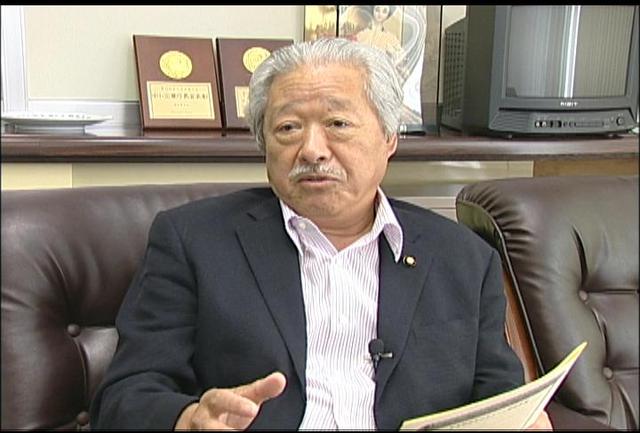

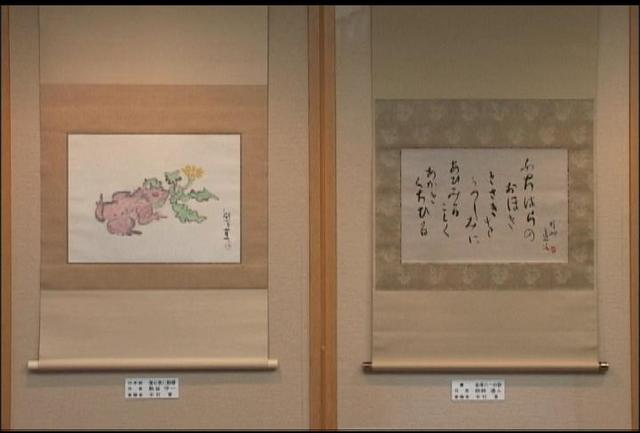

熊谷守一の日本画と会津八一の書 伊那市に寄贈

孤高の画家といわれる熊谷守一の日本画と、歌人、書家として有名な会津八一の書が、伊那市に寄贈された。

寄贈したのは、白鳥孝伊那市長の知人で、書などに造詣の深い伊那市西町の中村章さん。

日本画は、「画壇の仙人」と称される熊谷守一の作品「蒲公英と蝦蟆」。墨で描かれ色が塗られている。

書は、歌人、美術史家、書家として知られる会津八一の書。奈良県にある法華寺の十一面観音を詠んだ歌で、ひらがなで書かれているのが特徴という。

白鳥市長は、「とても素敵な伊那市の宝物が増えた。本当にうれしい。機会をみて展示をしたい」と話していた。 -

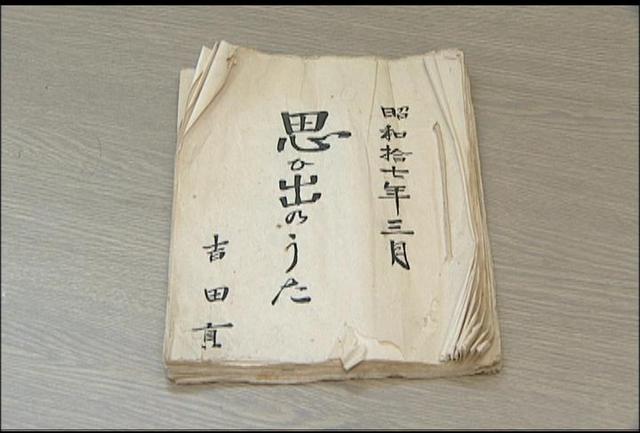

伊那図書館に国民学校卒業歌集「思ひ出のうた」

伊那市の伊那図書館に、戦争当時の国民学校卒業歌集が東春近の吉田貢さんから届けられた。第2次世界大戦中の昭和17年3月に書かれたもので当時の世相・教育を反映する貴重な資料となりそうだ。

表紙には、「思ひ出のうた」、昭和17年3月とある。

これは、当時、新山国民学校の高等科2年生全員が卒業に際して歌を書き綴ったもの。

「生き死ぬを神にまかせて戦へる 我が皇軍は強く勇まし」

「万世の歴史に残る真珠湾 我が空軍の強き偉力を」

などといった歌がならんでいて、戦争に突き進んでいる当時の様子が伺える。

この歌集を図書館に届けたのは、伊那市東春近渡場に住む吉田貢さん。

当時14歳だった吉田さんは、現在83歳。

伊那図書館では、この歌集を資料として登録・保存し、戦時中の教科書なども含め一般公開を計画している。 -

美里会が木目込み・押し絵作品展

伊那市長谷の手芸愛好家グループ「美里会」による木目込み・押し絵作品展が、伊那市西町の旧井澤家住宅で開かれている。

作品展には、干支の動物を題材にした押し絵の作品と、花や風景などの木目込みの作品30点が並んでいる。

押し絵は、ウレタンや綿を様々な色の布で包んで張り合わせ立体的に形にしたもの。

木目込みは、発砲スチロールの台に布をはめていくも。

美里会代表の北嶋嘉代子さんは、「最初はボケ防止で始めたが、今では楽しみとなっている」と話していた。

美里会による木目込み・押し絵作品展は22日まで。入場料は大人200円、小学生・中学生は100円。 -

アマランサス開花宣言

伊那市荒井の畑でアマランサスの花が見ごろを迎えている。

伊那地域アマランサス研究会が5月に種を播いた30アールの畑には、2メートルほどに育ったオレンジ色のアマランサスがぎっしりと並んでいる。

今年は実の収量を増やすため収量の多いオレンジ1色を播いたが、中には去年の種の残りと思われる赤い色も所々混ざっている。

伊那地域アマランサス研究会によると今年の収量は、去年より70キロほど多い300キロを見込んでいて、学校給食として活用する他、新商品の開発などを予定しているという。

アマランサスの見頃は9月中旬まで続く。 -

伊那西小卒業生タイムカプセル開封

平成12年度に伊那西小学校を卒業し、今年成人式を迎えた12人が14日、母校でタイムカプセルを開封した。

この日は、8年前に伊那西小を卒業した12人が母校に集まり、卒業記念に校庭に埋めたタイプカプセルを掘り出した。

長い間土の中に埋まっていたカプセルには水がたまってしまったが、丁寧に水で洗い、中身を確認した。

中からは、家族からの手紙や写真、大事にしていたおもちゃや絵などが出てきた。

当時担任だった野口輝雄教諭は、「成人の区切りとして、集まって開封できたことがうれしい。子供の成長を感じる」と話していた。 -

伊那市、箕輪町でお盆の成人式

お盆の帰省に合わせ、伊那市と箕輪町で成人式が行われた。

今年の新成人は、全員が平成生まれとなり初めて開催される式だった。

伊那市の伊那地区成人式は、14日と15日の2日間、市内6公民館に分散して行われた。

このうち、東春近公民館にはスーツやワンピースに身を包んだ新成人53人が式に出席した。

式の中で伊那市の竹松武登教育次長は、「創造力と行動力を発揮し、新しい社会を造る推進力となり、可能性を信じ充実した人生を築いてほしい」と市長メッセージを代読した。

式のあと開かれた交流会では、小学校や中学校時代の恩師が当時の思い出話や祝いの言葉を贈った。

また、出席した新成人一人ひとりが、現在の状況や抱負、両親への感謝の言葉など発表した。

今年成人を迎えたのは、平成元年4月2日から平成2年4月1日までに生まれた772人。 -

高齢者交通安全対策専門チームが啓発活動

県内で高齢者の死亡事故が多発していることを受けて、高齢者交通安全対策専門チームが、19日、伊那市内で高齢者宅を訪問するなどの活動をした。

19日は、高齢者モデル地区となっている手良地区に専門チームが訪れ、高齢者宅を訪問した。

チームのメンバーは、手良の高齢者クラブの案内を受けて、手分けをして高齢者宅を回った。

高齢者交通安全対策専門チームの活動は、今年度、県が初めて行っている事業で、委託を受けた民間企業が専門のチームを作り、高齢者への交通安全の普及などを行っている。

高齢者宅の訪問では、普段どの程度車に乗るか、主な外出先などを調査し専用の用紙に記入していた。

また、夜光反射材やチラシを配り、交通事故防止を呼びかけていた。

また、伊那市役所の駐車場には交通安全教育車両が用意され、専門チームが啓発を行った。

車両には、身体機能を図る機械が乗せられている。

機械は、運転・歩行能力を診断するもので、反射神経や判断力を測定する。

訪れた高齢者は、点滅するランプを懸命に押していた。

高齢者交通安全対策専門チームは、県内22か所を巡回して、訪問や教育車両による啓発活動を行なっている。

高齢者宅の訪問で行ったアンケートは、交通事故防止の対策を立てるための基礎データとして活用されるという。 -

文化刺繍教室作品展

伊那市の伊那公民館で活動している文化刺繍教室の作品展が、八十二銀行伊那支店で開かれている。

展示を開いているのは、唐澤久子さんが指導している文化刺繍教室、伊那クララ支部糸車の会。

糸車の会は、伊那公民館と伊那市福祉まちづくりセンターで月に1回ほど活動していて、年に2回程度作品展を開いている。

今回は、9人の会員の自信作15点ほどが展示されている。

文化刺繍は、一針一針、専用糸で絵を描いていく。

ひとつの作品に、数百種類の糸を使うこともあり、制作も、長いものでは数年かかることもあるという。

唐澤さんは、「多彩な糸の積み重ねで、絵画を表現している。糸の絵画の質感を楽しんでほしい」と話していた。

この糸車の会の作品展は、24日(火)まで、八十二銀行伊那支店で開かれている。 -

南原区で夏祭り

南箕輪村南原区の夏祭りが、15日、南原コミュニティセンターで開かれ、多くの人で賑わいをみせた。

南原区では、昭和50年代頃までは盆踊りをしていたが、参加者が減少したことを受け、多くの人が楽しめるようにと夏祭りを行うようになった。

広場には、無料で焼きそばや綿あめ、飲み物などを振舞うテントが設けられたほか、ビンゴゲームなども行われ、訪れた人達は祭りの雰囲気を楽しんでいた。

県外から帰省したある女性は「中学時代の友達に会えるのを楽しみに参加している」と話していた。

また地区に住む男性は、「毎年孫を連れてくるのが恒例。ここで飲むビールは特別美味しいです」と話していた。

南原区の原武友区長は、「地区に住む人全員が楽しめ、交流の場となっている。これからも続けていきたい」と話していた。 -

精霊流し大法要

灯ろうを流して祖先の霊を供養する「精霊流し大法要」が16日、伊那市の坂下駐車場で行われた。

市内の新盆を迎えた家族を中心に、先祖代々の霊や戦没者の霊を供養しようと、約100人が集まった。

精霊流し大法要は、毎年送り盆に合わせて伊那仏教会や坂下区商工会が行っている。

法要が終わると、参加者は天竜川の岸まで下りて行き、灯ろうを流していた。

ある参加者は「亡くなった人のそばには行けないが、灯ろうを流すことで慰めることができれば」と話していた。 -

大萱地区で送り盆「百八灯」

伊那市西箕輪大萱の送り盆の伝統行事「百八灯」が16日、大萱グラウンドで行われた。会場には多くの区民が集まり、盆踊りや花火、振りまんどなどを楽しんでいた。

イベントが終わると、会場を囲むように吊るされた108つの布製の玉に火が付けられた。

百八灯は、大萱地区に古くから伝わる行事で、精霊を送る「送り盆」の行事として、また無病息災や五穀豊穣を願って毎年行われている。

108という数字は、除夜の鐘と同じ108の煩悩を絶つという意味だと言われている。

会場は、108つの火の玉が作りだす幻想的な雰囲気に包まれ、訪れた人たちはその光景に見入っていた。 -

田畑の伝統行事「盆正月」

地区の若い衆が役員の家を封鎖して盆休みの延長を訴える南箕輪村田畑地区に古くから伝わる行事「盆正月」が、16日深夜に行われた。

辺りが寝静まった深夜12時、集まったメンバーは、区長や役員の家へと向かった。

盆正月は、田畑区の伝統を守る会が毎年行っているもので、地区役員の家を一軒ずつまわり、玄関先にバリケードを作って盆休みの延長を訴える。

池田輝夫区長の家に着くと、メンバーらは物置にあった家財道具を次々と持ち出し、玄関先に積み上げていった。

中には隣りの電気工事店から持ち込んだものもあった。

最後に玄関先に「お正月」という文字を書くと完成した。

メンバーらは池田区長の家を後にし、次に封鎖する家へと向かった。 -

台風4号による被害なし

台風4号は、今日午後3時ごろ、長野県に最接近した。

午後3時現在、伊那市、箕輪町、南箕輪村に被害はなく、農作物・公共交通などに影響は出ていない。 -

南箕輪南部保育園で英語学ぶ

南箕輪村の英語教室「放課後英語」に通う小学生が10日、南箕輪村南部保育園を訪れ園児達と英語で触れ合った。

保育園を訪れたのは、放課後英語に通う南箕輪小と箕輪中部小の2年生から6年生の児童11人。

楽しく英語に触れてもらおうというもので、園児約60人と小学生が5つのグループに分かれ交流した。

最初に英語で自己紹介をし、あいさつが終わると、英語の音楽に合わせてダンスを踊った。

お互いに慣れてきたところで、英語でじゃんけんをした。園児達は、上手に英語を使って楽しんでいた。

放課後英語代表の天田美咲さんは、「工夫して自分より小さい子供に教えることで、児童にとってもいい経験になる」と話していた。 -

小沢花の会が道路功労者表彰受賞

伊那市の小沢花の会は、道路沿いに季節の花を植える活動などが認められ、社団法人日本道路協会の道路功労者表彰を受賞した。

11日、伊那市役所に小沢花の会の池田房江さんら3人が訪れ白鳥孝伊那市長から表彰状が伝達された。

賞状を受け取った池田さんは「会の活動も年々広がりをみせ、県内外から多くの人が来てくれるようになった。協力してくれた人たちに感謝したい」と話していた。

小沢花の会は平成7年から伊那市小沢の広域農道沿いで芝桜など季節の花を植える活動を行っている。

現在は伊那市の観光名所の一つとなっていて、芝桜が見ごろとなる5月上旬は県内外から多くの人が訪れる。

また春の高校伊那駅伝ではプランター植えの芝桜やパンジーを提供し、全国から集まったランナーを歓迎している。

池田さんらは「道路沿いでの作業になるが、これまで事故なく続けることができた。今後も皆さんに喜んでもらえるようにがんばりたい」と話し、活動に意欲をみせていた。 -

上農高校伝統の花市

上伊那農業高校伝統の花市が12日、伊那市のいなっせ北側広場などで開かれ、多くの地域住民が花を買い求めていた。

いなっせと伊那北駅前の2カ所で上農高校農林委員会の生徒17人が、盆花を販売した。

いなっせでは、販売開始の1時間以上前から人が並び始め、雨のため予定より15分時間を早めて販売を始めた。

上農高校では今年、約400束の花を用意した。

花は生徒達が5月に苗を植えて育てたもので、ガマの穂、オミナエシ、アスターなど6種類を1束500円で販売した。

用意した400束の盆花は販売開始からおよそ30分で完売した。 -

伊那市長谷の地質について学ぶ

伊那市の地質について学ぶ、イベントが12日伊那市長谷で行われ、子ども達が標本づくりに挑戦した。

これは、夏休み中の親子を対象に伊那市の地質について学んでもらおうと伊那市創造館が企画したもの。

12日は、12組の親子が参加し、伊那市長谷の美和ダム周辺を歩き標本にする石を拾った。

参加者達は、伊那市の地質図をもって、それぞれの場所で石のかけらを拾い集めていた。

このうち、南アルプスジオパークの見所でもある溝口露頭では、講師の小学校教諭が地層について解説した。

子ども達は、岩を砕いた欠片を接着剤で図にはりつけていた。

伊那市創造館では、「自分たちの住んでいる伊那市の特徴的な石を集めることによって地質について興味をもってもらいたい」と話していた。 -

小沢花の会が道路功労者表彰受賞

伊那市の小沢花の会は道路沿いに季節の花を植える活動などが認められ社団法人日本道路協会の道路功労者表彰を受賞した。

小沢花の会の池田房江さんら3人が11日伊那市役所を訪れた。池田さんらに白鳥孝伊那市長から表彰状が伝達された。

賞状を受け取った池田さんは「会の活動も年々広がりをみせ、県内外から多くの人が来てくれるようになった。協力してくれた人たちに感謝したい。」と話していた。

小沢花の会は平成7年から伊那市小沢の広域農道沿いで芝桜など季節の花を植える活動を行っている。

現在は伊那市の観光名所の一つとなっていて、芝桜が見ごろとなる5月上旬は県内外から多くの人が訪れる。

池田さんらは「道路沿いでの作業になるが、これまで事故なく続けることができた。今後も皆さんに喜んでもらえるようにがんばりたい。」と話し活動に意欲をみせていた。 -

小学生と保育園児が英語で交流

南箕輪村の英語教室「放課後英語」に通う小学生が10日、南箕輪村南部保育園を訪れ園児達と英語で触れ合った。

保育園を訪れたのは、放課後英語に通う南箕輪小と箕輪中部小の2年生から6年生の児童11人。

楽しく英語に触れてもらおうというもので、園児約60人と小学生が5つのグループに分かれ交流した。

最初に英語で自己紹介をし、挨拶が終わると、英語の音楽に合わせてダンスを踊った。

お互いに慣れてきたところで、英語でじゃんけんをした。園児達は、上手に英語を使って楽しんでいた。

放課後英語代表の天田美咲さんは「工夫して自分より小さい子供に教えることで、児童にとってもいい経験になる」と話していた。

42/(水)