-

伝書鳩の品評会

伝書鳩の外見や体のバランスを審査する品評会が22日、南箕輪村の研修センターで開かれ、県内から114羽が集まった。

品評会を開いたのは、日本伝書鳩協会中部支部連盟。支部では毎年、品評会を開いていて、37年目の今年は、上伊那の天竜支部が受け持った。

品評会では、鳩の外見や体のバランス、筋肉など、100点満点で採点され、伝書鳩協会の役員が、鳩の身体を触りながら判定していた。

伝書鳩は、鳩の帰巣本能を利用して文書を運ばせるものだが、近年は通信で使われることはなくなり、伝書鳩によるレースが行われている。

北海道など千キロ離れた場所でも、鳩は自分の巣に帰ってくるということで、レースでは、その距離と速さを競う。

早いものでは、北海道から長野の距離でも翌朝には帰ってくるということで、この品評会に出されている鳩も、一定基準をクリアした鳩という。

生まれて1年未満の若鳥や、雄・雌などの部門に分けて審査され、それぞれの部門から最も良い鳩が選ばれていた。 -

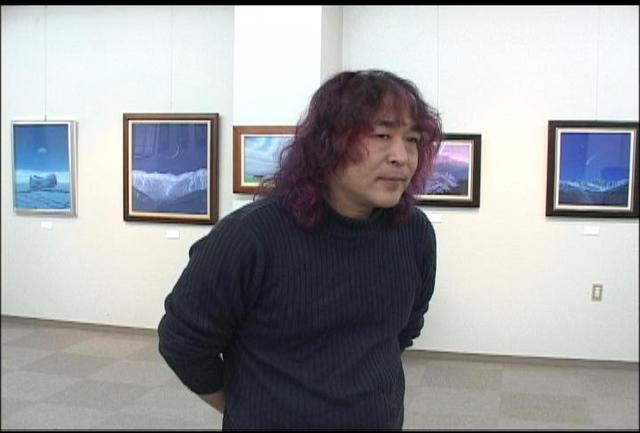

山中一正絵画展

伊那市在住のイラストレーター山中一正さんの作品展が、伊那市のはら美術で開かれている。

山中さんは、伊那市西春近出身の画家で、多摩美術大学を卒業後、フリーイラストレーターとして伊那市内で活動している。

会場には、原画や風景画など50点余りが展示されている。

風景画は、写真と見間違えるような細密な絵が並ぶが、大きな月が浮かんでいるなど、遊び心が加わった作品もある。

イラストは、山中さんが手がけた雑誌や小説の表紙などの原画などが並んでいる。

会場には、イラストが掲載された雑誌などもあり、原画と見比べることも出来る。

また、山中さんが今年3月に出版した「サガシニイコカ」という本も並んでいる。

会場には、本の元となった作品も多く並べられている。

山中一正絵画展は24日まで。 -

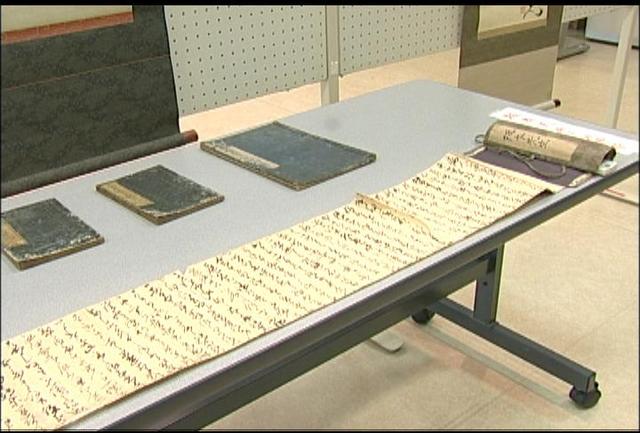

山寺公民館文化祭

伊那市山寺のきたっせで21日から、文化祭が始まった

。

会場には地域の人たちが制作した絵画や民芸品、小学生の書道など約100点が並んでいる。

今回は地元出身で江戸時代の俳人、中村伯先ゆかりの品が並んだ。

中村伯先は医者を務める傍ら、儒学の教育者としても活躍した人で、俳句も嗜み、その評価は高かったという。

また伊那市西町の伯先桜の名前の由来にもなっている。

コーナーには、伯先直筆の書や出版物などが並んでいる。

山寺公民館の向山修館長は「これだけ伯先の作品が並ぶことはない。区民の人たちの作品と合わせて是非見てもらいたい」と来場を呼びかけている。

山寺公民館文化祭は22日までで、時間は午前9時から午後2時。 -

青空教室 みそづくり

子ども達が野菜づくりや料理などを体験する、伊那市美篶の「青空教室」で21日、味噌づくりが行われた。

地区の子どもやその保護者約20人が参加した。

教室は7年前、学校週5日制になったことをきっかけに始まったもので、美篶公民館、美篶青少年育成会、JAが共同で開いている。

この日は、地元でとれた大豆を使い味噌づくりが行われた。

2時間ほど煮詰めた大豆をすりつぶす機械に入れ、子ども達がハンドルをまわしてすりつぶした。

大豆をつぶし終わると、塩と麹を混ぜて、味噌を玉にしてバケツに投げ、空気を抜いていた。

参加した子どもは「すりつぶす作業は疲れたけれど、とても楽しかった。またやりたい」と話していた。

この日作った味噌は、来年の7月まで寝かせて完成となる。

教室では完成した味噌を使った料理教室も計画している。 -

まんぷさんが防犯ポスター寄贈

伊那市在住の漫画家橋爪まんぷさんは、12月からはじまる年末特別警戒にあわせて防犯ポスターを伊那市駅前交番に贈った。

20日、橋爪さんが駅前交番を訪れ、伊藤裕治所長にポスターを手渡した。

ポスターの図柄は、来年のえと、トラが狼をやっつけている場面をコミカルに水彩画で表現している。

まんぷさんは、世の中を明るく照らそうと活動している満月の会の事務局長も務めていて、今回の寄贈も社会奉仕の一環として行われた。

この防犯ポスターは、年末特別警戒が始まる12月1日からいなっせ1階ロビーで展示されることになっている。 -

障害者就労センター年賀状準備

伊那市内など10カ所の障害者通所施設は、施設の利用者が描いた絵を基にデザインした年賀状を、今年も印刷・販売する。

伊那市の障害者社会就労センターコスモスの家では、現在、年賀状に差出人の住所や名前などを入力し、印刷する作業が行われている。

年賀状のデザインは、3つの施設の8人が描いたカラーが10種類。白黒の欠礼ハガキも2種類ある。

コスモスの家は昨年度、県の工賃倍増計画のモデル事業所に指定され、伊那市や箕輪町の6施設と共同で、年賀状のデザインや印刷などを受け持つプロジェクトを初めて行った。

昨年は約4千枚の年賀状を販売し、16万2千円ほどの売り上げがあった。

今年は更に、このプロジェクトを発展させようと、伊南にある4つの施設にも参加を呼びかけた。

連携したことで受注を強化し、昨年を上回る1万枚の販売を目指す。

コスモスの家の小嶋早苗施設長は、「利用者の皆さんの張り合いになっていて、工賃アップにもつながる。是非購入してほしい」と呼びかけている。

年賀状は、各施設で12月24日まで受け付けていて、カラーで印刷代が50枚まで50円、51枚以上は40円となっている。 -

クリスマスツリー点灯式

伊那市のいなっせ北側の多目的広場で20日、クリスマスツリーの点灯式がわれ、早くもクリスマスムードに包まれた。

20日は、午後5時から点灯式が行われツリーに明かりが灯された。

いなっせでは一昨年まで、切ってきた「もみの木」を正面玄関前に飾っていたが去年から多目的広場に木を植えて飾り付けをしている。

もみの木の高さはおよそ7メートル、LEDの電球が2000個飾り付けられている。

式では、伊那小学校の合唱団の子供たちがクリスマスソングを披露した。

このクリスマスツリーは来年1月末まで、夕方の4時から夜11時まで点灯されることになっている。 -

就職支援ビジネス基礎講座開講

伊那商工会議所は16日、求職者支援を目的に、受講料無料のビジネス基礎講座を開講した。

就職支援ビジネス基礎講座は、国の補助を受け、伊那商工会議所が初めて企画した。

伊那市のきったせで開校式が行われ、パソコンのスキル向上を目指す「ITビジネスPC実戦能力取得コース」を受講する12人が出席した。

式で、伊那商工会議所の伊藤正専務理事代行は、「企業はよりよい人材、有能な人を求めている。限られた時間だがスキルアップに努めてもらいたい」と話していた。

受講生を代表して南箕輪村の杉山茜さんは、「パソコンは就職への必要条件。よりよい条件への就職へとつなげたい」と抱負を話していた。

講座は、来年1月14日までほぼ毎日行われ、150時間のカリキュラムが組まれている。

また、営業販売の知識を取得する「ITビジネス経理販売能力取得コース」は、11月26日まで受講生を募集している。 -

おごち保育園の親子がスイートポテト作り

箕輪町おごち保育園の園児とその母親が19日、スイートポテト作りに挑戦した。

19日は年中園児19人とその母親が一緒に、スイートポテトを作った。

親子クッキングは、食育の一環として毎年行っているもの。

サツマイモは、園児と母親が一緒に植え、秋に収穫したものを使用した。

子どもたちは、母親に手伝ってもらいながらイモをつぶしたり、カップに盛りつけたりしていた。

焼きあがったスイートポテトは、園児全員で味わった。 -

上古田保育園でもちつき

箕輪町の上古田保育園の園児が18日、もちつきに挑戦した。

地元の民生委員に教わりながら、年長園児11人が杵と臼を使ってもちつきをした。

初めてもちつきに挑戦した子どもたちは、「よいしょ」の掛け声に合わせて、一生懸命杵を振り下ろしていた。 -

古い着物の着方を学ぶ

大正、昭和時代の古い着物を今の時代に着てみようというセミナーが15日、伊那市のいなっせで開かれた。

着付けなどを教えている「装道礼法きもの学院」の伊那、岡谷、飯田教室が開いたもので、明治時代から昭和初期まで実際に着られていた約30点が集まった。

今回は、古い着物の良さを見直し、今着るためにはどんな工夫が必要か考えようと企画した。

戦時中のものは布を節約するために丈が短めにできたものも多く、参加者は、どうすれば綺麗に着ることができるかを考えながら、昔の着物を楽しんでいた。 -

新山川で油流出想定訓練

伊那市富県の新山川付近で18日、高遠ダムから油が流出したとの想定で防災訓練が行われた。

訓練は高遠ダムを管理する南信発電管理事務所が、ダムから油が流出した場合に備えて行ったもので、職員や地域住民ら約30人が参加した。

今回の想定は、高遠ダムから出た油が、東春近の田原発電所へ発電用の水を運ぶ隧道に混入したというもので、隧道の新山部分で回収する訓練が行われた。

訓練では設置したオイルフェンスのフェルト生地の部分で油を止め、活性炭の部分で水を浄化。フェンスで止まった油をオイルマットで吸い取った。

職員らは声をかけ合いながら協力して訓練を行っていた。

南信発電管理事務所の梅垣治男所長は、「訓練をして課題も見つかった。万が一の場合、今回の訓練を活かして迅速に対応したい」と話していた。 -

長野県がインフルエンザ警報発令

長野県は18日、1医療機関あたりの患者数が基準となる30人を超えたことから、インフルエンザ警報を発令した。

県では11月9日から15日の1週間に医療機関を受診したインフルエンザ患者が1医療機関あたり30人を超えたことからインフルエンザ警報を発令した。

また伊那保健福祉事務所管内での1定点あたりの平均患者数は29人となっている。

年齢別では0歳から14歳の低年齢層に感染が拡大している。

県では、インフルエンザにかからないようにするために、手洗い、うがいを徹底するとともに、人ごみを避け、人ごみに入るときにはマスクを着用することなどを呼びかけている。 -

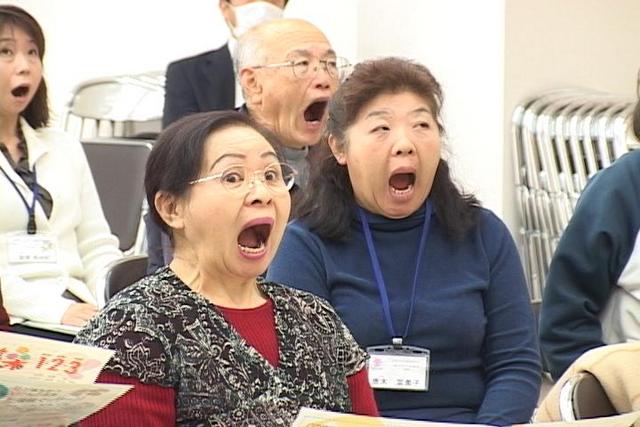

お口元気で歯ッピー講演会

介護予防の一環で、口の中の健康をテーマにした講演会「お口元気で歯ッピー講演会」が18日、伊那市高遠町で開かれた。

口からの介護予防を図ろうと、伊那市が開いた。

講師は、伊那市西町のあけぼの歯科医院の院長小木曽義典さんで、「口の健康は全身の健康にも通じる」と話していた。

講演会では、顔や舌の筋肉・神経を刺激することで、鈍くなった口や舌の動きをなめらかにし、唾液を出しやすくする体操が紹介され、参加者たちが実践していた。

しっかり目を閉じたあとに、思い切り口と目をあける顔面体操、舌を出したりひっこめたり、左右上下に動かす舌体操、上の奥歯のあたりをうしろから前にまわすだ液腺マッサージを全員で行った。

この「お口元気で歯ッピー講演会」は、26日にもいなっせで開かれる。 -

子育て教室で手形足形づくり

粘土に子どもの手形や足型をつけ、成長の記録として残そうという催しが18日、伊那市の春近郷ふれ愛館で開かれた。

この催しは東春近公民館の子育て教室「くれよんクラブ」が開いた。

「くれよんクラブ」は子育てに関する情報交換や交流の場として開かれているもので、月に1回のペースで季節の行事などを楽しんでいる。

この日は、手形や足形を子どもの成長の記録として残そうと、7組15人の親子が参加した。

集まった親子は陶芸用の粘土を平らに伸ばし、丸やハートなど思い思いの形にしたあと、粘土の上に手や足を押しつけていた。

また子どもの名前や年齢を刻み成長の記録を作っていた。

手形や足形のついた粘土は、後日窯で焼き、色づけして完成する。

参加した母親は「よい記念ができました。完成が楽しみです」と話していた。 -

カントリーカフェでサルサダンス

男女のペアで踊るラテンダンス「サルサ」のワークショップが14日、駒ヶ根市のカントリーカフェで開かれた。

この日は、箕輪町在住で伊那市内でサルサダンスを教えているキューバ人、ヨシベル・シスカルドさんがデモンストレーションを披露し、そのあと一緒に踊りながら、集まった人たちにダンスを教えた。

サルサダンスは、南米のキューバやプエルトリコからアメリカへと伝わったラテンダンスで、男女のペアで踊る。

ある程度ステップは決まっているが、互いに目でコミュニケーションをとりながら踊るため、初めて出会った人でも、一緒に踊ることができるのが魅力だという。

この日は、地元の駒ヶ根市だけではなく、伊那市や箕輪町からも参加者が集まり、ダンスを楽しんでいた。

今後も、定期的にこうしたイベントを開きたいという。 -

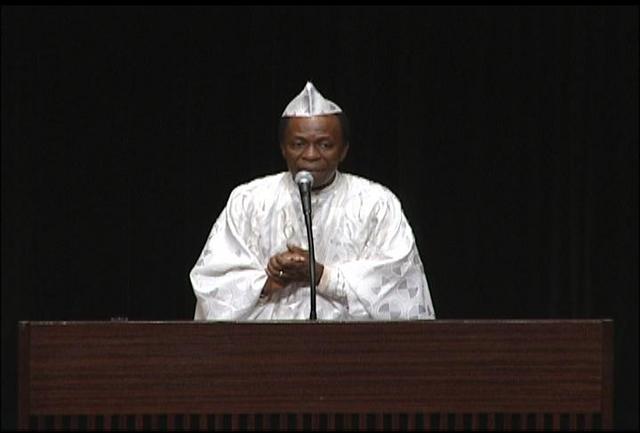

オスマン・サンコンさん講演会

元ギニア大使館の外交官でタレントや作家として活動しているオスマン・サンコンさんの講演会が14日、伊那市のいなっせで開かれた。

講演会は、発展途上にあるギニアを手助けしようと、今年夏に発足した、日本ギニアパートナーシップ協会長野県支部が主催した。

講演でサンコンさんは、祖国の思い出や、日本に来てさまざまな福祉活動から学んだ物や命の大切さ、尊さについて話をした。

サンコンさんは、高校生の頃「足に大けがを負い障害が残ったため、サッカー選手になる夢をあきらめ、一生懸命勉強し外交官になった」と話し、どんなに不自由でも頑張って生きる前向きな姿勢が大切と振り返っていた。

また、ホームヘルパーの資格を6年前に取得し、老人ホームなどを慰問。「お年寄りと触れ合うことで、祖国の父や母のことを思い出し、逆に自分が慰められる」と話していた。

また、ギニアと日本の関係については、「日本の持っている農業や産業の技術を学び、ギニアにある金やレアメタルなどの資源を生かし、一緒に発展出来たら」と話していた。

長野県支部では、21日に伊那市のJA上伊那本所でチャリティーを開く計画で、衣類や文具の寄付を呼びかている。 -

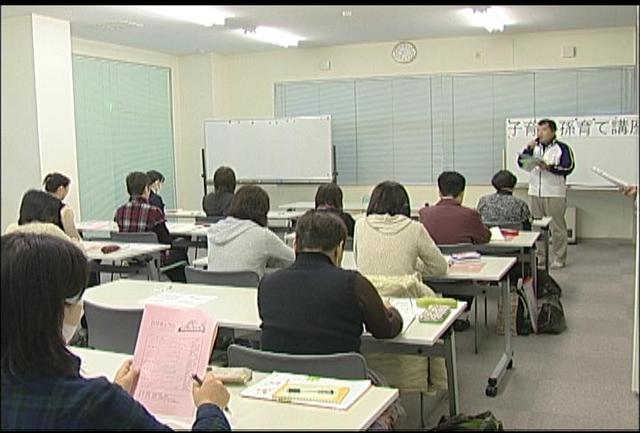

ファミリーサポーター講座開講

子育て中の家族を支援する、ファミリーサポーター養成講座が17日、箕輪町で開講した。

町では、子育て中の家族を支援しようと来年度からファミリーサポートセンター事業をスタートさせる。

ファミリーサポーターは、子育て中の家族とその援助を行う人それぞれが会員になり有償で行う会員組織。

上伊那では、伊那市と駒ヶ根市がファミリーサポートセンター事業をスタートしている。

この日はサポーターの希望者を対象に講座が開かれ、町内を中心に36人が参加した。

講座では、看護師の加藤ヨシ子さんによる「子どもの安全と病児の世話」と題した講演が行われ、子育てのポイントについてアドバイスしていた。

講座は4回行われ、子供が病気になった時の食事や救急法などについて学習することになっている。

サポーターの資格を取得した人は、来年4月から活動をスタートさせることになっている。 -

いつもとちょっと違う森林

森林の楽しみ方を知ってもらおうと、伊那市のますみヶ丘平地林で15日、森林体験イベントが開かれた。

地域住民約60人が集まり、木でできた楽器ユカイナの演奏などを楽しんだ。

これは、ますみケ丘平地林の整備や活用方法を検討しているNPO法人伊那谷森と人を結ぶ協議会などが、「森林のさまざまな楽しみ方を知ってもらおうと」企画したもので、今年で3回目。

このうち、ハンモックが並ぶコーナーでは、親子で楽しむ姿が多く見られた。

また、昼にはキノコ汁もふるまわれ、訪れた人たちは森林の中で味わっていた。 -

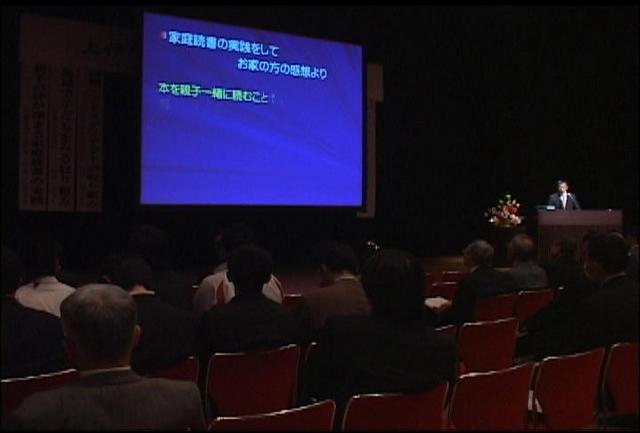

上伊那社会教育関係者懇談会

子どものメディア依存解消考える

子どものメディア依存の解消について考える懇談会が12日、伊那市のいなっせで開かれた。

懇談会は毎年開かれていて、上伊那地区の社会教育や学校などの関係者約150人が集まった。

子どものメディアやゲーム依存の解消がテーマで、3つの事例発表があった。

このうち箕輪北小学校の中島元博教諭は、PTAが推進している家庭読書の取り組みを紹介した。

家庭読書は、土曜日にテレビを消して20分間、親子で読書に浸る時間を作るというもの。

この取り組みにより、親子の触れ合いや会話が生まれるなどの成果があったという。

中島教諭は、課題として、読書に対する各家庭の温度差を挙げ、「プラス面をさらにアピールし、広げていきたい」と話していた。

このほか、伊那公民館の「夏休みおいで塾」の活動なども紹介された。 -

お菜洗い場 オープン

箕輪町の日帰り温泉施設ながたの湯近くの駐車場に、14日からみのわ温泉のお湯を利用した、お菜洗い場が設置された。

お菜洗い場は、野沢菜やカブなどを暖かいお湯で洗ってもらえるようにと毎年設置されている。

14日は雨が降る中、朝からカブを洗いに1組の夫婦がお菜洗い場を訪れていた。

みのわ温泉のお菜洗い場は地域外からの利用者も多く、毎年岡谷市や塩尻市から訪れる人もいるという。

訪れた夫婦は13日に採ったばかりのカブ200個を半分に切りながらひとつずつ丁寧に洗っていた。

箕輪町では多くの人が利用できるよう、ゆずりあって使ってもらいたい竏窒ニしている。

みのわ温泉のお菜洗い場は12月6日までで、時間は午前8時から午後8時。使用料は無料。 -

ハナマルキが詩集寄贈

辰野町に本社を置く味噌メーカー、ハナマルキは11日、自社で制作したお母さんにまつわる小学生の詩を集めた本200冊を伊那市に寄贈した。

ハナマルキ広報宣伝室の仁科徹室長が伊那市役所を訪れ、北原明教育長に詩集を手渡した。

詩集は、ハナマルキが毎年全国の小学生からお母さんをテーマにした詩を募集し制作していて、今年で38回目になる。

ハナマルキは、H12年に伊那市西箕輪に伊那工場を立ちあげ味噌の製造をしている。今回、お世話になっている地元の子供達に読んでもらおうと詩集を寄贈することにした。

仁科室長は「これをきっかけに、来年以降も継続して贈らせて頂きたい」と話していた。

詩集は、伊那市内のすべての小学校と市立図書館に配布される。 -

天野惣平展

伊那市高遠町芝平の造形家、天野惣平さんの個展が、伊那市旭町のアートギャラリーミヤマで開かれている。

作品を置くことにより空間全てを表現していると天野さん。春はカラー、冬はモノトーンで作品づくりをしている。

アートギャラリーミヤマでは、年に1回、使われなくなった学校を会場にすることもある。

銅版画に使われる和紙の一種、雁皮紙に版画で白黒の色をつけ、それを円形に敷いた上に紙風船のように折って空気を吹き込み配置した。

天野さんは、「この作品を見て理解するのではなく、個人個人がどのように感じるかが大切だ」と話している。

天野総平展は17日まで。 -

園児がジャガイモを料理

南箕輪村の北部保育園の園児が12日、ジャガイモを使ったおやつ作りに挑戦した。

年長園児約20人が、この秋に自分たちで収穫したジャガイモを使い「イモ餅」を作った。

ゆでてつぶしたジャガイモに、片栗粉と塩を混ぜ、丸い形にして、ホットプレートの上で焼き上げた。

子どもたちは、慣れない手つきでフライ返しを使って、餅をひっくり返していた。

出来上がった餅は、北部保育園の園児全員で味わった。 -

焼却場天伯河原建設反対連合

建設の白紙撤回求める

上伊那広域連合が伊那市富県の天伯水源地付近を候補地として進めている、新しいごみ中間処理施設の建設に反対する住民組織が、広域連合長である伊那市長に対して建設の白紙撤回を求める書面を送ったことを明らかにした。

焼却場天伯河原建設反対三峰川連合の佐藤幹雄代表らが12日、伊那市役所で記者会見を開いた。

三峰川連合は、広域連合長である小坂樫男市長に、11日付で要請書を郵送したという。

要請書では、排ガスの影響についての評価が行われないまま候補地が選定されたことなどに問題があるとして、天伯水源地付近での計画の白紙撤回などを求めている。

三峰川連合によると、11月6日に、市長と面談して要請を行いたいと申し入れたが調整がつかず、10日に書面を出すための手続きを申し入れたところ、伊那市が書面を受け取れないとしたため、要請書を郵送したという。

三峰川連合では、「反対の立場の意見でも、まずは、意見を受け止めるべきだ」と話している。

これに対し、担当課の伊那市生活環境課では、「現段階では、環境アセスメントの合意についてお願いしている段階で、建設の是非の段階に至っていない。建設反対の意見を頂いても答えられない」と話している。 -

権兵衛峠全面開通

崩落により全面通行止めになっていた旧国道361号、通称権兵衛峠が12日、開通した。

権兵衛峠は、雪などの影響で崖の崩落などがあり、平成19年12月から通行できなくなっていた。

工事が終了し通行止めが解除され、12日午後から通行できるようになった。

解除されたのは、伊那市西箕輪の羽広荘付近から南箕輪村の権兵衛峠頂上まで。

南箕輪村によると、権兵衛トンネルが開通してからは道路の利用者も少なく、現在は紅葉を見たり、山菜取りなどで通行する人が主だという。

なお峠は、12月11日から来年4月まで、冬期間の通行止めとなる。 -

伊那JCがアンケート結果報告

伊那青年会議所は11日、伊那市、箕輪町、南箕輪村で行ったアンケート結果を小坂樫男伊那市長に報告した。

伊那青年会議所の原隆実理事長と主体的に取り組んだまちづくり委員会の飯島豊委員長らが市役所を訪れ、小坂市長に結果を報告した。

アンケートは、地域住民に自分の住んでいるまちに関心を持ってもらおうと、5月から8月にかけて、街頭で聞き取りで実施した。

伊那市で400人、箕輪町で201人、南箕輪村で109人から回答を得た。

地域の誇りについて聞いたもので、伊那市では高遠の桜、ローメン、ソースかつどん、春の高校伊那駅伝に集中した。

箕輪町ではもみじ湖、赤そば、無量寺など、南箕輪村では大芝高原、ブルーベリーなどに集中する傾向がわかった。

9月12日には、このアンケートに基づいての車座集会も開き、その中で出された意見も添えて小坂市長に報告した。 -

沢保園児お年寄りとおはぎ作り

箕輪町の沢保育園の子どもたちが10日、地域のお年寄りとおはぎと作って交流した。

もち米を混ぜて炊いたご飯をお年寄りがまるめ、年長の園児が味付けした。

できあがった、きなこ、ごま、あんこの3種類のおはぎは、おやつの時間にみんなで味わった。 -

秋の火災予防運動

松澤ジアン成治君1日消防署長

9日から15日までは、秋の火災予防運動期間。これに合わせ8日、伊那消防署では、陸上の棒高跳び競技で活躍している高遠高校3年の松澤ジアン成治君が1日消防署長を務めた。

松澤君は今年新潟県で開かれた国体の棒高跳び競技で優勝するなど活躍したことから、今回、1日消防署長に選ばれた。

消防署の制服を着た松澤君は、消防署員の服装や手帳の点検をしたり、火の用心の看板の点灯などをした。

また市内の大型店入口で、火災予防を呼びかけるチラシを配った。

伊那消防組合管内の今年の火災は38件で、去年より10件少ないという。 -

南ア林道バス今季営業終了

利用者約1200人増

南アルプス林道バスの今シーズの営業が8日、終了した。今年は、昨年に比べ約1200人利用者が増えた。

南ア林道バスの今年の利用者数は4万4850人で、昨年より1215人増えた。

バスは、伊那市長谷の仙流荘と北沢峠を結んでいる。

今年は、4月25日から11月8日までの197日間運行した。

8日は、バス営業所で終了式が行われ、中山晶計長谷総合支所長が、「お客様が運転手さんの心配りに常に感銘していた。ご努力に敬意を表したい」とあいさつした。

伊那市では、今年、利用者が増えたことについて、高速道路の休日千円効果があったのではないかとみている。

32/(火)