-

ICT制作番組「上伊那の戦争遺構縲恆a開した登戸研究所」

コンクールで日常番組部門の優秀賞受賞

伊那ケーブルテレビジョンが制作した番組が、第35回日本ケーブルテレビ大賞番組コンクール(社団法人ケーブルテレビ連盟など主催)で、日常番組部門の優秀賞を受賞した。東京ビックサイトで18日に開いたケーブルテレビショー2009の中で表彰された。

受賞した番組は、「上伊那の戦争遺構縲恆a開した登戸研究所」。

上伊那地域に残る戦争の傷跡を残すシリーズで、太平洋戦争末期に川崎市生田から上伊那地域に疎開していた陸軍の秘密機関「登戸研究所」を取材したドキュメンタリー。

登戸研究所の幹部が出版した本を軸に、疎開当時学徒動員で働いていた人や周辺で暮らした人達の記憶を元に制作した。

表彰式では、「戦争を語り継ぐ格好の材料となる力作だった」と講評された。 -

医師の救急車同乗実習

医師と消防署の救急隊員が連携を図り、的確な搬送につなげようと、伊那消防署で22日から、救急車に医師が同乗し搬送する実習が始まった。

これは、医師に実際の救急現場を知ってもらうとともに、救急隊員が医師の対応を学び、今後の活動に生かしていこうと行っている。

実習を行う20日間は、伊那中央病院の救急医療センターの医師が実際に出動する救急車に同乗し、現場へ出動する。

医療行為が必要な場合は、車内で医師が患者に措置を施す。

22日は救急車に乗り込む医師が朝から伊那消防署を訪れ、署員らと救急車の点検をした。

訓練では、実際に救急車の出動指令があったことを想定し、救急隊員と医師が救急車に乗り込んだ。

現在伊那消防署では、救急車への医師の同乗は行われていないが、医師が同乗した場合、救急隊員ではできない医療行為も行えるようになる。 -

子育てのヒント学ぶ子育て講演会

子育てのヒントにしてもらおうと、幼い子どもを持つ母親などを対象とする子育て講演会が20日、伊那市のいなっせであった。

講演会は、伊那市を中心とする子育て支援グループ・子どもネット伊那が毎年開いているもので、今年はロジャーズ流の認定カウンセラーで、伊那市や岡谷市でカウンセリング教室を開いている平澤文雄さんを講師に迎えた。

平澤さんは、親が子どもに使うさまざまな言葉を取り上げ、注意すべきことを説明した。

平澤さんは「子どもは『きちんとしなさい』と言われると、『ミスをしてはいけない』と感じ、常に緊張していなければならなくなる。家庭は体を癒し、生きる意欲を養う憩いの場。そこで完璧さを求めれば、原点から外れてしまう」と話した。

また、「早くしなさい」と急かすのも、子どもに「自分のペースでやってはいけない」という気持ちにさせてしまうため、「間に合えばいいよ」などと置き換えて使うよう呼びかけていた。 -

長野県消防救助技術大会出場

伊那消防署員激励

20日に長野市で開かれる長野県消防救助技術大会に、伊那消防署から、引揚救助訓練に1チームが出場する。

伊那消防組合組合長の小坂樫男伊那市長が17日、チームの激励に訪れ、展示訓練が行われた。

引揚救助訓練は5人1組で行う。地下で負傷者が出たと想定し、塔の上で酸素ボンベを背負って負傷者を塔の上に引き上げる。

チームの5人中、3人が初めて大会に出場する若手のメンバーで、今年は特に安全、確実を基本に訓練をしてきたという。

小坂組合長は、「こういった訓練が人命救助に役立つ。全国大会目指して頑張ってほしい」と激励した。

長野県消防救助技術大会の上位1チームは、7月神奈川県で開く関東大会に進む。 -

伊那市高遠町の飯嶋ちづるさん

青年海外協力隊でエクアドルへ

伊那市高遠町の飯嶋ちづるさんは22日、青年海外協力隊員として南米エクアドルへ渡り、養護学校の教員として活動する。

飯嶋さんが17日、伊那市役所を訪れ、小坂樫男市長に出発のあいさつをした。

飯嶋さんは伊那市高遠町小原出身の34歳。

これまで11年間、東京都の特別支援学校で知的障害や身体障害のある子どもの教育に携わってきた。

派遣先は南米エクアドルの公立養護学校。そこでは現地の教員とともに、障害に合わせた教育プログラムの作成や授業の助言などをする。

飯嶋さんは、教材を作るのが得意で、日本から木のパズルなど手作りの教材を持っていくという。

出発は6月22日で、1年9カ月後に帰国する。 -

市役所で土のう作り講習会

水害の起こりやすい時期を迎え、伊那市役所で18日、職員対象の土のう作り講習会が開かれた。

講習会は、全職員が土のうの作り方を覚えるようにと毎年行っており、この日は職員40人ほどが参加した。

指導した伊那消防署の署員は、「砂は袋の半分を目安に入れる」「役割分担して数人で作ると効率が良い」とアドバイスしていた。

土のう作りが初めてという職員は、「砂を入れる加減、紐の結び方が簡単そうに見えるが難しい。コツをつかみたい」と話していた。

この日作った300個ほどの土のうは、水害に備えて市役所に備蓄する。 -

伊那スキーリゾートの今後の方針話し合う

伊那スキーリゾートを経営するヤマウラがスキー事業からの撤退を文書で伊那市に伝えたことを受け19日、地元地権者とヤマウラ、伊那市の3者が集まり、今後の方針について協議した。

地権者らで組織する西春近財産区、ヤマウラの中島光孝常務、伊那市の酒井茂副市長ら約10人が西春近公民館に集まり、今後の方針について協議した。

協議は非公開で約1時間にわたり行われたが、出席した西春近財産区の橋爪俊夫議長によると、協議は平行線に終わり、結論は先延ばしされたという。

仲介役として出席した伊那市は、「今日は何も決まらなかった」と話し、またヤマウラはコメントしなかった。

橋爪議長によると、ヤマウラは「スキー場経営の後継会社を見つける努力をする。1カ月の猶予がほしい」と話したということで、来月20日に改めて協議する予定。

西春近財産区では、次回の協議で結論を出し、植栽など原状復旧を求めていくことにしている。 -

手良保園児がポニーや子牛とふれあい

伊那市手良保育園の全園児約90人が15日、ポニーや子牛とのふれあいを楽しんだ。

これは、手良の酪農家酒井秀明さんが協力を申し出て、子どもたちに農業や命の大切さを感じてもらおうと行った。

子どもたちは、ポニーの背中に乗せてもらって、園庭を回った。

ポニーのほか、4月に生まれた子牛ともふれあった。

JA上伊那の職員から、牛には上の前歯がないことなどを教えてもらい、子どもたちは興味深そうに子牛を見ていた。

手良保育園の宮下瑞穂園長は、「最近は家畜を飼っている家庭が少なく子ども達にとって大きな動物は怖いかもしれないが、牛や馬は身近でかわいいものだと感じてほしい」と話していた。 -

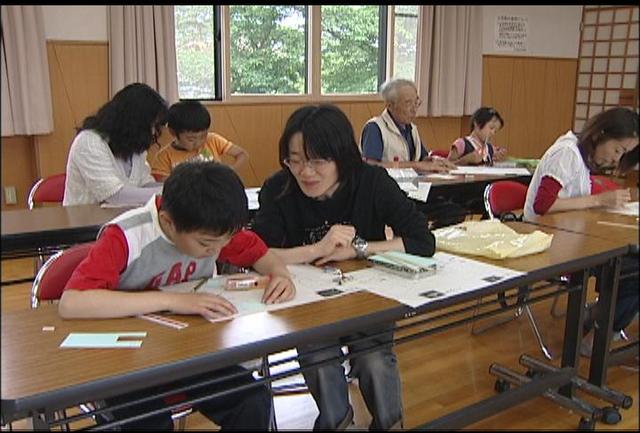

南殿区自主防災会が防災マップ見直し作業

南箕輪村の南殿区自主防災会は17日夜、昨年までに作成した防災マップの見直し作業を南殿コミュニティセンターで行った。

南殿区自主防災会は去年8月までに、要支援者や危険個所などを書いた防災マップを区内13の班ごとに作った。

今年は、2班分を一つのマップにする計画で、初めての見直し作業に1・2班の住民が集まった。

参加者は、要支援者の年齢や状況、保育園児が小学生になったなど変更点を確認しあって地図に書き込んでいた。

マップは12月までに全ての見直しを終える計画という。

自主防災会の唐木達会長は、「地域づくりは絆づくり。となり近所の顔が分かる支え合いのシステムにしていきたい」と話していた。 -

よろず講座が刑事事件裁判傍聴

5月21日の裁判員制度スタートを受け、自分が裁判員に選ばれた時への心構えとして18日、伊那市の富県公民館で学ぶ男性らが、地裁伊那支部で刑事裁判を傍聴した。

裁判員制度は、国民の中から選ばれた裁判員が、刑事裁判の審理や評議に参加し、有罪か無罪かを判断する制度。

始まったばかりのこの制度を理解するため、富県公民館の「よろず講座」で学ぶ男性8人が、地裁伊那支部で実際の刑事裁判を傍聴した。

この日は、無免許運転で起訴された被告の初公判が行われた。

裁判員制度の対象は、殺人や放火など重大な犯罪に限られている。

地裁伊那支部によると、1年間に裁判員の候補として裁判所に呼ばれる人の数を市町村別に試算すると、伊那市が114人、箕輪町が40人、南箕輪村が22人になるという。 -

リニア工事費 Bルートは5兆7400億円

JR東海は18日、ルート選定の基本的なデーターとなるリニア中央新幹線の工事費などの試算結果発表した。伊那谷を通るBルートの工事費は、3つのルート案の中で一番高い5兆7400億円となっている。

JR東海では、国の指示に基づき工事費や輸送量などの調査を実施していて、3つのルート案それぞれの事業費や所要時間、また今後のスケジュールについて発表した。

JR東海では、首都圏と中京圏を結ぶリニア中央新幹線の2025年の開業を目指している。

ルートについては、木曽谷を通るAルート、伊那谷を通るBルート、南アルプスを貫くCルートの3つの案が出ている。

JR東海の発表した資料によると、建設費は県や上伊那などが要望する伊那谷を通るBルートが5兆7400億円と3つの中で一番高く、JRが想定している南アルプスを貫通するCルートは5兆1千億円と試算されている。

また、所要時間はBルートの47分に対して、Cルートは40分と試算している。

JR東海では、試算結果をルート選定の基本的なデーターとし、長野県などの沿線自治体に対し説明を行い、地域との調整を進めたい竏窒ニしている。

伊那市の小坂樫男市長は、「JR東海には清算の根拠を示すとともに各地域に対して丁寧に説明を行うよう要望したい。ルートは地域の振興を考慮した形で決定され進めることが必要。今後同盟会としては、Bルート実現に向け長野県とともに取り組んでいく」とコメントした。

伊那商工会議所の向山公人会頭は「机上で出された想像通りの試算結果。鉄道が沿線の活性化に対して果たす役割の重要性を考えればBルートだと県も話している。

今後も、さらに具体的にBルートの必要性を訴えていきたい」とコメントした。

JR東海では今後、維持運営費や輸送需要量などについても8月上旬までにまとめる計画で、全ての調査結果がまとまり次第、出来るだけ早い時期に国へ報告したい竏窒ニしている。 -

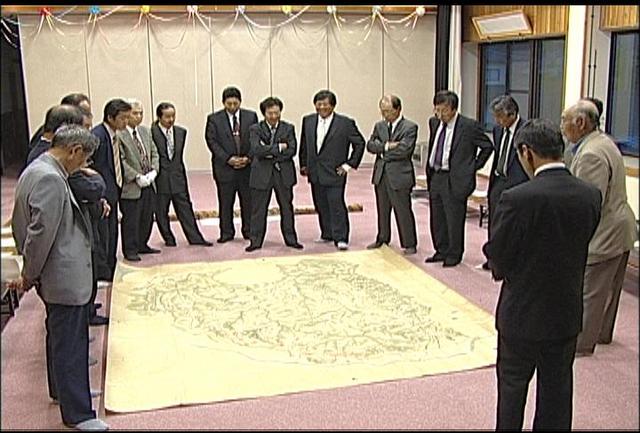

宝永の絵図 引き渡し式

箕輪町の南小河内区と北小河内区に伝わる山や水の権利などについて描かれた「宝永の絵図」の引き渡し式が17日夜、南小河内公民館で行われた。

絵図は、今から300年前の江戸時代に描かれ、南小河内と北小河内の両区で1年ごと交代で保管している。

この日は、両区の役員など16人が見守る中、昨年保管していた北小河内区から、南小河内区へと絵図が引き渡された。

絵図を受け取った南小河内区の清水義男区長は、「かつては山の恵みにより集落が維持できた。今後も、山の権利を記した絵図を村の宝として受け継いでいきたい」とあいさつした。

北小河内区の丸山亮区長は、「大切な絵図面を次の世代に引き継ぐことがわれわれの責務。絵図の存在は、両区をより強い絆で結ぶシンボル的な存在」と話していた。

式が終わると、約3メートル四方の絵図が広げられ、立ち会った区会議員らは興味深げに地図を見ていた。

絵図はこれまで、折りたたみ保管していたため、一部が裂けるなど痛んでいたということで、先月業者に依頼し修復した。

ある役員は、「噂には聞いていたが初めて見た。地区を支えた歴史の一端に触れることが出来た」と話していた。 -

長谷保育園 玉ねぎ収穫体験

伊那市の長谷保育園の園児が19日、地域の畑で玉ねぎの収穫体験をした。

収穫は、未満児から年長の50人ほどが体験。

畑は伊那市長谷杉島の伊東修さんのもので、園児たちのために8年前から毎年、奥さんとともに玉ねぎを育てている。

シカなどに食べられないように大事に育ててきたということで、今年は千個ほどが育った。

園児たちは大きな玉ねぎを一生懸命に引っ張って抜いていた。

伊東さんは、「土に触れたり、食べ物作りを子どもが知ることは大事。おいしく食べてもらいたい」と話した。

収穫した玉ねぎは、家に持ち帰ったり、保育園の給食で使われる。 -

おごち保育園で交通安全教室

箕輪町おごち保育園で15日、交通安全教室が開かれ、園児と保護者が交通ルールを学んだ。

この日は、ヤマト運輸による交通安全教室が開かれ、走ってくる車に向かってタイヤを転がし、車は急に止まれないことを実演した。

ヤマト運輸は、社会貢献事業として保育園や小中学校で交通安全教室を開いている。

教室では、車の周りで遊ばないことも学び、もしボールなどが車の下に入ってしまったときは運転手に教えることを確認した。

最後に横断歩道の渡り方を練習した。黒ネコが、左右を確認し手を上げて横断歩道を渡ってみせると、次は親子で練習した。子どもたちは、左右をしっかり見て安全を確認し、横断歩道を渡っていた。 -

伊那スキーリゾート撤退 ヤマウラが伊那市長に書面

今シーズンの営業を休止している伊那スキーリゾート経営のヤマウラは5月28日付けで、スキー事業から撤退するとの書面を伊那市長あてに出していたことが分かった。

それによると、ヤマウラは現段階で経営を引き継ぐ後継会社が決まっていないことから、スキー場の営業は無理と判断し、事業から撤退するとしている。

地元地権者の要望に沿い借地返還のほか、次の作業をスムーズに行うためにも測量業務を実施したい竏窒ニしているほか、伊那市に対して地元との調整を依頼している。

これについて地権者代表で西春近財産区議長の橋爪俊夫さんは、「後継会社を探しても続かないと思う。この件を長引かせてもいけないし、ヤマウラの意志も固いので原状復帰してもらうしかない」と話している。

一方ヤマウラは、「測量業務については権利関係をきちっとするために実施する。今後については様々な選択肢があると思う」とコメントしている。

この件については地元地権者とヤマウラ、伊那市の3者による協議が今週中にも開かれる予定。 -

山荘ミルクでバラ見ごろ

伊那市横山の山荘ミルクのバラが見ごろを迎えている。

山荘ミルクには、5千坪の敷地に180種類450本のバラが植えられている。

今年は肥料を変えたため、木が大きく育ち花も多くついたという。

バラの木の下には宿根草のギボウシが植えられていて、花だけでなく緑も楽しめる。

山荘ミルクの向山美絵子さんは、「バラだけだと見ていて疲れてしまう。花と緑を一緒に植え、それぞれを引き立てる配置を考えた」と話していた。

山荘ミルクのバラは、11月頃まで楽しめるという。 -

保科正之、NHK大河ドラマ化ならず

NHKは17日、2011年の大河ドラマを発表した。

伊那市を中心とする「名君保科正之公のドラマをつくる会」が目指してきた旧高遠藩主保科正之のドラマ化は、今回実現しなかった。

2011年の大河ドラマの主人公に選ばれたのは、織田信長の妹お市の娘として生まれ、徳川2代将軍秀忠の正室となった「お江の方」だった。

「名君保科正之公の大河ドラマをつくる会」は、旧高遠藩主保科正之を生誕400年となる2011年の大河ドラマにするため活動してきた。

会長の小坂樫男伊那市長は、「大変残念。今後も大河ドラマ化に向けて引き続き署名活動や要請活動に活発に取り組んでいく」とコメントを発表した。

会では、保科正之の大河ドラマ化実現を目指し、5年前の平成16年から活動してきた。

これまでに30万人以上の署名を集めたほか、NHKへの要望活動を行い、昨年2月には全国組織も発足させた。

今回は実現しなかったが、会では今後も保科正之のドラマ化実現に向け活動していくという。 -

竜南保育園の親子がネイチャーゲーム

伊那市の竜南保育園園児とその保護者が13日、春日公園でネイチャーゲームを楽しんだ。保育参観に合わせて行ったもので、約180人が参加した。

ネイチャーゲームは、アメリカで開発された野外活動で、見る、聞く、触れるなどさまざまな感覚を使って自然を直接体験するゲーム。子どもたちは、自然の中で行ういろいろなゲームにより感受性が豊かになり、思いやりの心が育まれるという。

春日公園では、いなネイチャーゲーム協会のインストラクター5人が、さまざまなゲームを紹介した。

動物の名前が書かれたカードに従い、その動物になりきるゲームでは、子どもたちがウサギやゾウ、ペンギンなどの仕草をまねていた。

土曜日ということもあり、普段子どもと触れ合う機会の少ない父親の姿も多くみられた。 -

中尾歌舞伎ふるさとおこし協議会

オリジナル焼酎づくりへサツマイモ植え

伊那市長谷の中尾歌舞伎を核に地域起こしをしようと、中尾歌舞伎のオリジナル焼酎をつくる活動が始まった。

長谷中尾の畑で14日、「中尾歌舞伎ふるさとおこし協議会」のメンバーが焼酎用のサツマイモ「黄金千金」の苗を植えた。

中尾歌舞伎保存会、伊那市、JA上伊那などでつくる「中尾歌舞伎ふるさとおこし協議会」は、長谷の中尾歌舞伎を核とした地域振興を目的としていて、昨年、農林水産省のモデル事業の採択を受け発足した。

農山漁村の活性化と自立を目的とした事業で、平成24年度まで年間200万円の補助を受けている。

2年目の今年は、地域に密着した特産品づくりをしようと、オリジナルブランドとして「中尾歌舞伎の芋焼酎」の製造を計画した。

協議会の西村篝会長は、「焼酎づくりが地域に根付く活動となり、少しでも地域おこしの力にしたい」と話していた。

サツマイモは10月に収穫し、完成した焼酎は来年春に中尾歌舞伎の公演で販売するほか、長谷の酒販店などでも販売する予定という。 -

大芝高原まつりポスターなど決定

南箕輪村で8月に開かれる大芝高原まつりのポスターなどの図案が昨夜、村役場で開かれた選定会で決まった。

図案は、南箕輪中学校美術クラブの34人が応募した。

ポスターの図案に選ばれたのは、2年生の永井あかりさんの作品。ポスターは200枚作り、村内の公共施設や飲食店などに掲示する。

うちわの図案は、3年生の本郷未樹さんの作品。うちわは6500本作り、村内全戸に1本ずつ配る。

パンフレットの図案は、3年生の竹松鈴佳さんの作品。図案はパンフレットの表紙に使う。

ポスター、うちわ、パンフレットは7月下旬に完成する予定。 -

伊那街道を歩く勉強会

名所案内地図作成へ

地域の名所を巡り案内地図などを作成しようと16日、伊那市の住民が伊那街道を歩く勉強会を開いた。

これは、身近な資源を生かし地域振興を図ろうと伊那市の御園・山寺・坂下・荒井・西町の5地区の住民でつくる歴史の道伊那街道を歩こう会が開いた。

会は、区の役員と伊那市地域協議会の委員25人で構成し、今年5月に発足した。

この日は、伊那市文化財審議委員会の久保村覚人さんを案内人に、伊那部宿や平安時代に名馬を集めて都へ献上したとされる御馬寄など伊那街道沿線を歩いた。

このうち現在の明十橋、昔でいう往来橋たもとの道標は、文正8年に建てられたとされていて、右が江戸身の婦、左が善光寺と記されている。

久保村さんは、「坂下に仕事で来た建具屋が地元へお礼に残したものではないか」と解説していた。

会では、伊那街道いいとこマップを作成し全戸配布するほか、地域住民などに対しての案内看板を設置する計画という。 -

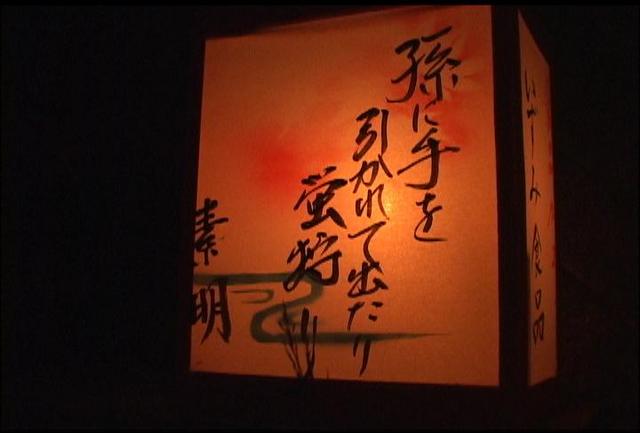

思沢川にホタル舞う

伊那市御園の思沢川でホタルが舞い始めている。

地区住民でつくる「思沢川に蛍を育てる会」が、エサとなるカワニナを放ちホタルを育てる活動を行なっていて13年ほどになる。

ホタルの飛び交う季節になると、思沢川には竹で作った手作りの灯篭が立てられる。

この一帯は街灯もなく、夜は闇に包まれる。

市街地でこのような場所が残っているのは珍しく、貴重な自然を守っていこうと、ホタルを育てる活動が始まったという。

今年は20日過ぎから月末がピークになりそうで、多い日には1000匹ほどが舞う姿が見られそうだという。 -

田畑半沢ほたる祭り

南箕輪村田畑の半沢川で、ほたる祭りが行われている。

祭りを行っているのは、田畑の住民有志でつくる「田畑半沢を愛する会」。ホタルが舞い、魚も多くいた昔のような川を取り戻そうと、エサの放流や河川整備をしている。

会によると、今年は祭り初日の14日から比較的多く舞っているという。

ほたる祭りは28日まで。時間は午後7時半から9時半まで。 -

上村町自主防災訓練 福井県鯖江市が視察

伊那市山寺の上村町自主防災会の訓練が14日行われ、福井県鯖江市神明地区区長会が視察に訪れた。

上村町自主防災会は、台風による浸水被害を受け平成17年に発足。これまで年2回の訓練のほかマニュアルを載せたパンフレット作成など、積極的に活動している。

鯖江市神明地区では、町内会ごとに自主防災組織があるが、まだ実戦的な訓練や活動が出来ていない組織もあることから、今回上村町を視察することにした。

上村町自主防災会は、白山神社付近でチェーンソーの扱い方や放水の訓練をした。

神明地区からは「女性でも消火活動ができるのか」「メンバーの報酬や、コミュニケーションの方法はどうしているのか」などの質問が出ていた。 -

南アルプス林道バス 北沢峠まで全線開通

夏山シーズン本番を迎え伊那市営南アルプス林道バスは15日、北沢峠までの全線が開通した。

仙流荘バス停を午後0時45分発のバスには4人が乗車した。

これまで林道の歌宿までだったバスの運行は、この日から出発点の戸台口から標高2032メートルの北沢峠まで延長22・6キロを結ぶ。

林道バスは1980(昭和55)年の運行開始以来30年間無事故を継続していて、去年は期間中、約4万3千人の利用があった。

バスの運行はシーズンが終わる11月初旬まで。料金は仙流荘から北沢峠まで1100円、子どもは半額。 -

ローズガーデンで2組目の挙式

バラが見ごろを迎えた伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンで13日、結婚式が行われた。

伊那市観光が無料招待した二組目で、マイケル マシアスさんと母親が高遠出身の山岸理絵さんが人前式を挙げた。

しんわの丘ローズガーデンは、8千平方メートルの敷地に128種類、2600株のバラが植えられていて、今ちょうど見頃を迎えている。

そんなバラに囲まれて、二人は永遠の愛を誓っていた。 -

伊那北駅前で伊那小児童が朝市

伊那市山寺の商店主らでつくる山寺活性化協議会は13日、地元伊那小学校の児童らとともに朝市を開いた。

朝市は、「学生の街づくり」をテーマに取り組む協議会が地域の活性化を図ろうと開いたもので、今年で2年目。

伊那小6年の夏組が、山寺の商店で販売している品を通常より安く販売した。

駅前は児童らの「いらっしゃいませ」という呼び込みの声が響き、多くの買い物客が集まっていた。

同じく6年の春組は、総合学習で取り組んでいる太鼓演奏を披露し賑やかさを演出していた。

駅前には児童の保護者や協議会のメンバーらが集まり、子どもたちの元気な姿に目を細めていた。

またこの日は、駅前広場の有効活用について協議会と共に検討している伊那北高校の生徒が、朝市の様子を文化祭で紹介しようとビデオに収めていた。

この朝市は10月末まで毎月第2、第4土曜日に開かれる。 -

伊那商工会議所女性会 保育園で環境紙芝居

親子で環境問題を考えてもらおうと、伊那商工会議所の女性会が13日、伊那市の竜西保育園で環境紙芝居を披露した。

保育参観に合わせて行ったもので、女性会のメンバー6人が、年長園児とその保護者の前で2つの紙芝居を披露した。

紙芝居は、子どもたちにも環境問題に意識を持ってもらおうと女性会が去年作成した。

これまでにも市内の保育園で披露してきたが、「親子で見てもらったらいいのではないか」との意見も多く、今年は保護者にも見てもらおうと考えた。

親子は、物語を楽しみながらリサイクルの方法や電気の大切さを学んでいた。

女性会の武田延子副会長は、「親子で学び、家庭で実践してほしい」と話していた。 -

伊那谷森と人協議会がますみケ丘にウッドデッキ造り

伊那谷森と人を結ぶ協議会は13日、伊那市のますみケ丘平地林でウッドデッキを造った。

ウッドデッキづくりには協議会のメンバーのほか、ボランティアら16人が参加した。

協議会は森林整備やその保護また森を活用したイベントなどを行っており、現在会員11人で活動している。

ウッドデッキは市民の憩いの森として整備が進んでいるますみケ丘平地林を、さらに魅力あるものにしようと造っている。

完成すれば森の舞台として、音楽会や演劇など発表の場として使う。

木材はアカマツやヒノキ、サワラなど平地林で出た間伐材を使っている。

協議会代表の稲辺謙次郎さんは、「このウッドデッキを中心にたくさんの人が集まり、楽しい時間を過ごせる場所になると思う」と話している。

ウッドデッキは、協議会が11月に計画している森に親しむイベントでお披露目するという。 -

親子で飛行機作り

南箕輪村の公民館講座「いろいろものづくり体験講座」は13日開き、親子連れら約40人がはがきと割りばしで飛行機づくりに挑戦した。

村公民館では子どもたちにものづくりの楽しさを知ってもらおうと講座を開いていて、今回は父の日を前に親子で楽しめる飛行機づくりを計画した。

参加者は、元中学校教諭の原孝寿さんの指導を受けながら、使用済みはがきを羽の形に切り取り、軸となる割りばしに張り付けていた。

中には子どもよりも熱中して飛行機づくりをする父親の姿も見られた。

ある父親は、「完成した物を買ってくることが多いが、今日は久しぶりに親子でものづくりを楽しめた」と喜んでいた。

32/(火)