-

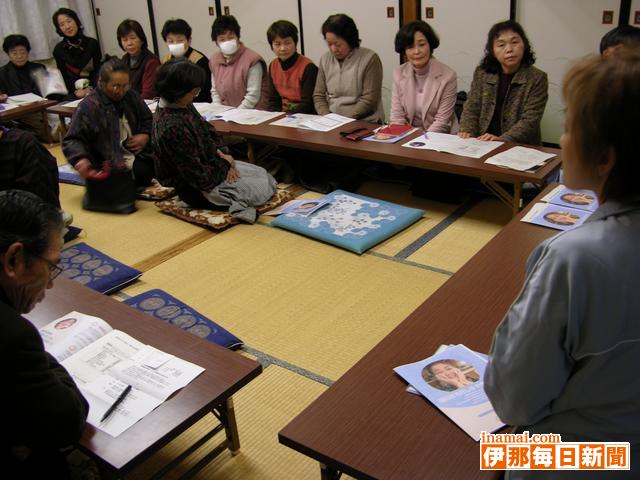

町1区で認知症理解の学習会

宮田村町1区で13日、認知症の理解を深めようと学習会が開かれた。区内で宅幼老所「わが家」を運営する大石ひとみさん、村高齢者福祉係の高山可代子さんが、認知症高齢者との接し方について説明。笑い声が絶えないわが家の日常生活をビデオで紹介し、「否定するのではなく受けとめる。聞き役になってあげて」と呼びかけた。

区と保健補導員、民生員が共催。「正しい知識を学びたい」と初めて開き、約30人が参加した。

利用者の半数以上が認知症の「わが家」。「昼寝の時には、添い寝しようと若いスタッフのとりあいになる」と大石さんがビデオで紹介すると、「やっぱり若い人がいいんだねぇ」と参加者からは笑い声も漏れた。

「認知症の人たちは、不安と葛藤と戦っている。私たちは気持ちで寄り添い、孤独にさせないようにと心がけている」と大石さん。

一人ひとりの記憶にあわせて、時には娘になったり、孫になったりもすると説明し、「私たちの仕事は女優かな」とも続けた。

また、介護者がひとりで問題を抱え込むのではなく、息抜きをすることが大切と指摘。宅老所やデイサービス、村の相談窓口などの積極的な活用を呼びかけた。

高山さんも「早く認知症に周囲が気付き、あたたかい声かけとまなざしが大切」と訴えた。

主催した区保健補導員の宮木まさ子さんは「これが突破口になって、さらに理解を進めたい」と話していた。 -

中央保育園お楽しみ会

宮田村の中央保育園はこのほど、園児が歌や劇、手遊びなどを披露する「お楽しみ会」を開いた。多数の保護者らが詰めかけ、我が子、我が孫が楽しげに取り組む姿に声援を送った。

多彩な発表で、各園児の個性がでるように演出。大きな声で歌ったり、体全体使って表現したり、誰もが主人公になった。

パパやママを前にして、いつも以上に張りきる子どもたち。元気な声が会場いっぱいにこだましていた。 -

クリスマス贈り物づくり

南箕輪村公民館と村図書館は11日、「クリスマス贈り物づくり」を村民センターで開いた。小学生ら40人が、ハーブのいい香りがする贈り物を熱心に作った。

クリスマスにちなんだお話で絵本「あのね、サンタの国ではね…」の読み聞かせを楽しんだあと、贈り物づくりに取り組んだ。

作ったのは「クリスマスのタペストリー」。講師の伊東瑞枝さんに教わりながら、壁に掛けられるようひもを付けた赤色の布に、クリスマスツリーに見立ててローズマリーの枝をはり、ビーズ、綿、金銀などの色紙を自由にはった。

メッセージカードは、星型に切り抜いた金銀の紙をはったり、思い思いに絵や言葉を書いた。家族皆へのメッセージをそれぞれ小さい紙に書き、カードにまとめて留めている子もいた。 -

本郷第二コミュニティセンターしゅん工式

旧公会所の老朽化などに伴って飯島町の本郷第二耕地が7月から建設を進めていた本郷第二コミュニティセンターがこのほど完成し11日、しゅん工記念式典と祝賀会が現地で開かれた。工事関係者や地元住民など約70人が出席した祝賀会のあいさつで同耕地総代の山口勝美さんは「公会所の新築の話はかなり以前から出ていたものの、町で一番小さい耕地だけに建設のめどが付かず、何度も立ち消えになってきた。多くの人の苦労があったが、この度住民の労力提供など関係者の努力で無事完成できたことに感謝している。今後大切に使っていきたい」と完成の喜びを述べた。

新公会所は木造平屋建てで延べ床面積142平方メートル。多目的ルーム2室(30畳、11畳)のほか、調理実習室、トイレなどを備えている。事業費は約2100万円。うち約1240万円は自治総合センターの宝くじ助成金が充てられた。 -

クリスマス子ども会

駒ケ根市教育委員会と駒ケ根VYS(ボランタリー・ユース・ソーシャルワーカー)は11日、毎年恒例のクリスマス子ども会を市民体育館で開いた。未就学児や小学生、保護者ら約120人が集まり、ゲームや歌、パネルシアターなどで楽しいひとときを過ごした。主催者扮(ふん)するサンタクロースも登場し、子どもたちに落書き帳のプレゼントを手渡した。

「新聞紙リレー」はハードルのように並べた新聞紙を次々に飛び越えていくゲーム=写真。コースに並んだ新聞紙は小さい子には低く、大きくなるに従って高くなる。子どもたちは連続ジャンプで汗だくになりながら歓声を上げてゲームを楽しんでいた。 -

クリスマスベルつくり講習会

中川村の手芸愛好会「編夢(あむ)の会」(半沢貴子会長、18人)は11日、籐でつくるクリスマスベルの講習会を同村片桐田島のア・ラ・ソンテなかがわで開いた。親子ら約10人が参加し、籐で編んだ温かい風合いのベルを作った=写真。

ベルは水につけて柔らかくした太さ2ミリの籐を縦横に使って円形を作り、頂部とすそ部の丸みをつけながら立体にして約20センチの高さに編み上げ、最後にリボンや花などの飾りを付けて完成。参加者は「丸みをつけるのが難しい」と言いながら、籐を折ってしまわないよう慎重に製作に取り組んでいた。

半沢さんは「昨年、中学生にクリスマスベルの製作指導をしたところ、ユニークな作品が多くて感心した。今年は一般の人にも楽しんでほしいと講習会を企画した」と話していた。 -

どうぞのいすでリース作り

伊那市東町の福祉事業所「どうぞのいす」で10日、地元の天然素材を利用したリース作りがあった。

同事業所が主催する「里山の森ハイキング」に参加している一般参加者など8人がリース作りに挑戦。ハイキングは、どうぞのいすで自主製作する製品「里山のレンガ積み木」に使う地域の木について学ぼう竏窒ニ、月1度ほどしているが、冬期は木の葉が落ち、葉の様子が観察できないため「拾った木の実でリースづくりをしてみよう」という話になった。

リースには参加者それぞれが持ち寄った地元の木の実や葉っぱなどを使用。ドングリやトチ、ヒマラヤスギなどの木の実などを、思い思いに飾り付け、温かみのある優しいリースに仕上げていた。 -

伊那東部中 2年連続で最優秀賞

こども音楽コンクール東日本優秀演奏発表会(11日・東京都)の中学校合唱部門で、伊那市の東部中学校合唱部(唐沢流美子教諭、81人)が昨年に続き最高賞の最優秀賞を手にした。

長野、静岡、新潟県からテープ審査、地区大会、県大会の予選を勝ち進んだ9校が出場した。東部中は2、3年生の55人がステージに立ち、組曲・御柱祭の情景より「深(み)山にて」「里曳き」の2曲を混声4部合唱で披露。見事2年連続、5回目の受賞を果した。

合唱部は本年度、全国につながる大会に2度出場するが、結果は思うようにいかず。生徒たちは今大会を最後のチャンスと思って出場。登内志保部長は「皆がこのステージに想いを込めていた。今までにない一体感のある発表ができ満足している」と喜びを語った。

唐沢教諭も「生徒たちが死ぬ気で練習した成果。最高の合唱を披露できたと思う」と目頭を熱くした。

合唱部男子のなかで、3年間在籍するただ一人の志賀浩介君は男性パートをけん引。「歌は技術だけでなく、人間としての成長も重要だった。3年間を降り返るとさまざまなことを学んだ」と胸を一杯にした。

06年1月29日にある全国大会は、今大会の模様を録音したテープで審査。全国7ブロックの最優秀賞校から日本一が決まる。 -

伊那市で交通安全街頭啓発

年末の交通安全運動(11縲・1日)の一環として12日、伊那市役所前の市道で山寺義士踊り保存会や伊那警察署、伊那交通安全協会などの関係者約60人が参加して交通安全の街頭啓発をした。

参加者は赤穂浪士の装束で身を固め気合を入れて・ス交通事故打ち止め・スの啓発活動に出発。「運転中の携帯電話はやめましょう」などと記した旗を掲げてパレードした後、「高齢者の交通事故防止」「飲酒・夜間の交通事故防止」などを呼びかける配布物600セットを信号待ちのドライバーに配った。

伊那署管内の11日現在の交通事故件数は570件で前年同期と比べて30件減、死亡は5人で1人減、けが人は727人で33人減少。そのうち、高齢者のかかわる事故は165件で15件増、飲酒運転による事故は17件で9件増加している。

伊那署の櫻井誠副署長は「交通事故数は減少しているが、年の瀬も迫り慌ただしくなっているので注意を。地域の人が楽しくお正月を迎えられるよう、住民への交通安全意識の高揚に協力してほしい」とあいさつした。 -

【記者室】「愛」ある世の中に

箕輪町であった人権講座で、「人の立場を思いやれる心、互いを大切にすることが人権の基本」と講師は話した。小学生殺害のニュースなどから「そこには人権もなにもない。衣食足りて礼節を知るというが、衣食足りて殺伐となってしまった」と嘆いた▼殺人事件や虐待など恐ろしいニュースが多い。子どもたちを守ろうと自治体や教育関係者が緊急対策会議を開き、箕輪町も今週予定する。こんな会議が必要な社会になっていることがとても悲しい▼清水寺で発表された今年の漢字は「愛」。「現実は愛でいっぱいとは言えない世の中を、愛で染めたいという人々の気持ちが反映されたのでは」と報道された貫主の話のように、愛で満たされる世の中になってほしい。(村上記者)

-

高遠町図書館開館20周年で「あゆみ」作成

高遠町図書館は、1986(昭和61)年12月2日の図書貸出開始から20年目に突入し、このほど、冊子「開館20年 図書館のあゆみ」を作成した。

沿革で、町内の保育園と小学校への配架の始まり、図書館記念日の制定、開館15周年フェスティバル、貸出冊数100万冊突破など、これまでの主な出来事を掲載。

1830(文政13)年に中村元恒と井岡良古によって高遠文庫を創設、1908(明治41)年に、青年有志や小学校教員によって会員制の図書館として高遠図書館を開設したことなども紹介している。

「数字で見る図書館20年」では、総貸出冊数と登録者数、年度ごとの住民1人当たりの平均貸出冊数と、総貸出冊数の推移などを掲載。「ベストリーダー」として、91縲・4年度まで、一般書、児童書、絵本の3分野別に、年間一番読まれた本も載せている。

さらに、古文書館の所蔵古文書、図書館で出版した本昨年度までに18回あった百人一首大会の歴代優勝チーム、希月舎文庫や進徳館蔵書本についても掲載している。 -

箕輪町・上古田公民館にイルミネーション設置

西部花街道をつくる会上古田支部は10日、箕輪町の上古田公民館横に高さ約13メートルのツリー型イルミネーションを設置した。点灯時刻の午後5時にはイルミネーションを楽しみにする地元住民がツリーの周りに集まり、幻想的に映し出された光の輝きを楽しんだ。

地域活性化と青少年の健全育成を目的とした初めての取り組み。5月に設置したこいのぼりに引き続き第2弾となる。

ツリーのテーマは「星の輝くページェントin花街道。地域の人から提供してもらったヒノキを公民館横の畑にたて、赤や青、緑などに光る発光ダイオードの電飾3200個を飾った。

「ツリーにお願いごとしなきゃ」と願いをかける子どもの姿もあった。 -

第9回弥勒新そば祭り

高遠町弥勒の有志でつくる「弥勒そばの会」(27人、池上裕敏会長)は11日、第9回新そば祭りを弥勒多目的集会施設で開いた。地区内外から切れ間なく町民が訪れ、手打ちの新そばを味わった。

そばの会は94年に発足。0・8ヘクタールの休耕田を利用してソバを栽培している。当初は会だけで祭りをしていたが、97年から地区住民への感謝の気持ちを込めて現在の形になった。

午後3時の祭り開始に向け、会員は朝9時から準備し600食のそばを打った。祭りには次々と人が訪れ、会場は満席。「やっぱりうまいねぇ」とうなづきあいながら、新そばをたん能していた。

恒例のそば打ち体験も人気で、会員の指導を受けて、慣れない手付きながらも練る、伸ばすなどの作業を楽しんでいた。 -

町二区しめ縄づくり

宮田村の町二区青少年健全育成会(中原憲視会長)は11日、正月のしめ飾りをつくる講習会を町二区公民館で開いた。約20人の親子らが集まり、玄関を飾る伝統的なしめ縄をつくった=写真。

指導に当たった福村武さんは「最近は飾りがたくさん付いたきらびやかなしめ飾りが多いが、昔ながらの質素な物も落ち着きがあってとても良いものだ」と伝統的なしめ縄づくりの作り方を伝授した。福村さんの説明を聞いた参加者らは「買った方が早いけど、手づくりのしめ飾りの方が心がこもっていて正月を迎えるのにはふさわしい気がするね」などと話し合いながら、それぞれしめ縄づくりに取り組んでいた。 -

町一区しめ縄づくり

宮田村町一区の青少年健全育成会、分館、PTAは11日、年末恒例のしめ縄つくり講座を町一区公民館で開いた。親子ら約40人が参加し、正月に向けて輪締めやおやすなどを作った。

指導する木下文明さんは「普通の縄は右ないだが、正月飾りは左ないだからこれを間違えないように」と注意しながら作り方を説明した=写真。参加者らは「毎年作っているはずなのにこれがよく分からないんだ」などと笑い合いながらも「良い年を迎えられますように」と、懸命にしめ縄づくりに取り組んでいた。 -

年末交通安全人波作戦

年末交通安全運動(11日縲・1日)の実施に合わせ伊南交通安全協会駒ケ根支会(牛丸廉平支会長)は12日朝、駒ケ根市の広域農道北原交差点付近の道路で人波作戦を展開した。安協会員や駒ケ根警察署員ら約60人が参加し、出勤途中のドライバーらに事故防止を訴えた=写真。

早朝の厳しい冷え込みの中、歩道に一列に並んだ参加者らはかじかんだ手でそれぞれ「飲酒運転による交通事故防止」「シートベルト、チャイルドシート着用」などののぼり旗を掲げ、交通事故防止を懸命にアピールしていた。 -

ザザ虫、台湾へ

伊那谷の名物珍味、はちのこ・ザザ虫・いなごが台湾に新設される昆虫博物館に陳列される。

信州大学農学部に留学経験のある台湾の国立嘉義大学生物資源系の張光勳副教授がこのほど、伊那市のグリーンファームを訪れ、新たに設置される昆虫博物館の「世界の昆虫食」のコーナーに陳列するために、調理したはちのこ・ザザ虫・いなごなどを購入して帰国した。

張副教授は同大のほか鳥樹林嘉大昆蟲生態教育館のスタッフも務めているが、展示内容の豊富さに驚いた関係者らが、「世界最大規模の昆虫博物館」を大学に併設することを提案。その一角で、世界中で人間がどんな昆虫を食べているかを扱うという。

張副教授は1983縲・5年に信大農学部に留学し、森本尚武前信大学長の下で昆虫学を学んだ。その間に、伊那の昆虫食に親しみ、度々グリーンファームを訪れて購入したという。

同教授は本紙の取材に「昆虫食といえばやはり伊那谷。はちのこ・ザザ虫は世界に紹介するべきものです」と答えた。 -

昔なつかしのすいとん汁に舌鼓

寒さに負けず心も体もあったかに‐。宮田村町2区の地域ボランティアグループ・ともいきの会は10日、「すいとん汁」をつくり、高齢者らをもてなした。昔懐かしい味にみんな大喜び。会話も食欲も弾んだ。

村の福祉交流施設なごみ家に地域の有志が集まり調理。小麦粉を水に溶き、ニンジンや玉ネギなど野菜がふんだんの汁のなかに入れた。

ポッポと湯気が立ちあがる出来立てを全員で会食。訪れたお年寄りたちは「戦時中は、すいとんがごちそうだったもんさ」と懐かしがり、あったまった。

汁のほかにも、大根やカボチャの煮つけ、おにぎりや漬物など、心尽くしの料理の数々がテーブルに。いずれも住民が食材を持ち寄って調理したもので、ワイワイにぎやかに舌鼓を打った。

同会は今春発足し、住民がふれあうことで地域の支え合いを広めようと活動。メンバーを固定するのではなく、高齢者を含め全区民に参加を呼びかけて毎月開いている。 -

町2区の役員忘年会

宮田村町2区の組長役員忘年会はこのほど、区公民館で開いた。師走の忙しさをひととき忘れて、1年間の地域活動を振り返った。

区役員と隣組の組長約50人が出席。小木曽光明区長は「皆さんのおかげで、今年1年間円滑に行政運営ができた。年末に向けて防犯、防災に気をつけ、良い新年を迎えたい」と、一人ひとりの労をねぎらった。

美味しい料理と酒を酌み交わし、より一層の地域連携を確認。新年からはまた新たな役員体制で臨む。 -

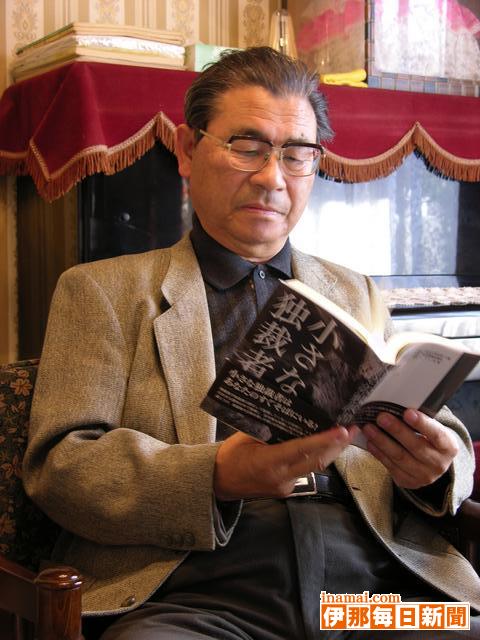

箕輪町前教育長大槻武治さん

小説「小さな独裁者」出版

箕輪町の前教育長、大槻武治さん=松島=が、高校を舞台に、独裁者誕生のシステムを根底に描いた小説「小さな独裁者」を出版した。今、世の中でいわれる「改革」の中身と仕方をもう一度考える必要性を問い掛ける。

物語は、高校の生徒会が中心となり「学校改革」を目指すが、連続殺人事件という不幸な結果につながった一連の事件のいきさつを、加害者となった高校生の担任教諭の友人が、聞き取り調査を基にまとめたという設定。プロローグには、「『改革』を口実にして台頭しつつある新しい形の独裁体制に警告を発するつもりであった。…独裁もまた忘れた頃に足音を立てずに忍び寄ってくるものである」とある。

文中には、「世の中は刻一刻と変化している。流れをとどめることはできないが、人の力でその流れを早めることもできない」という意味の、儒学者・佐藤一斎の言葉を引用。「このことは大事。無理な力を加えて一挙に変えようとすると独裁になる」と大槻さんは言う。

「国政レベルでも行き詰まっている、そういう時代は『改革』という言葉がクローズアップされる。しかし、ヒトラーが登場したときも、経済的閉塞感の中から『改革』を掲げた。『改革』の中身、仕方に問題がある。それを考える必要性、本当の中身から変わっていかないといけないというメッセージを込めた」と話している。

316ページ。1300円+税。東京図書出版会発行、リフレ出版発売。全国の書店で販売している。 -

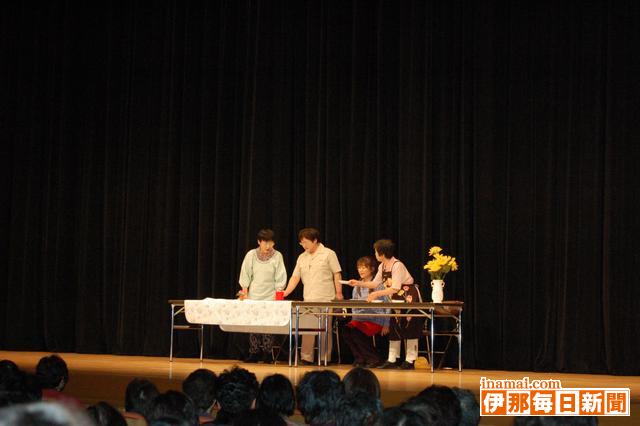

JA上伊那合併10周年生活部会「女性まつり」

上伊那農業協同組合生活部会などは10日、第10回女性まつりを伊那市の県伊那文化会館で開いた。約1400人の部会員が上伊那各地から訪れ、生活部会のこれまでの歩みを振り返ったり、今年のテーマ「やっぱり健康が一番縲怩艪ニりのある暮らしを」にちなんだ寸劇「やっぱり健康が一番」を楽しんだ。

生活部会は、JA上伊那と共に10年前に発足。高齢化社会の進行に伴い、農村に果たす女性の役割の重要性を認識し、女性が主体となって、食や健康に関する知識を広め、豊かな生活を実現するために活動を続けている。

生活部会本部役員は、畑で作った農作物のおいしさや、部会活動への若い女性の参加を呼びかける寸劇を披露。ユーモアたっぷりの演技には、会場から何度も笑いがおこった。

地域の発展・活性化などにも積極的に協力している女優・藤田弓子さんによる講演もあり、参加者を楽しませていた。 -

収穫した野菜でカレー会

箕輪町公民館のやきはた小学校は10日、産業会館で収穫祭「初代カレー会」を開いた。親子ら約30人が参加。自分たちが栽培した野菜を使って2品を作って試食し、収穫を喜び合った。

やきはた小では、トウモロコシや野沢菜、サツマイモなどの野菜づくりを体験。出来はよく、参加者が自宅へ持ち帰ったほか、収穫祭でカレーやさつま汁にして味わった。

昼食に合わせ、保護者らが大きめにジャガイモを切ったカレー、ダイコンやニンジン、ゴボウ、長ネギなど野菜たっぷりのさつま汁を用意。親子らは「おいしい」と平らげ、おかわりする人も目立った。

また「意外にうまい」という納豆カレー(生卵入り)の紹介もあり、名乗りを挙げた小学生の女の子1人が挑戦。納豆を混ぜたご飯の上にカレーをかけて「いただきます」。「一緒に食べるもんじゃない」という周囲の声をよそに「両方の味がして、うまいよ」と納豆の糸がひくカレーを口へ運んでいた。 -

西保育園の餅つき

宮田村西保育園は8日、恒例のもちつき大会を開いた。年長園児が昔ながらの杵と臼を使って、ペッタン、ペッタン。つきたてのお餅を全園児に振る舞った。

年長がもちをつくのが同保育園の伝統。お兄さん、お姉さんらしく元気に挑戦した。

年少や年中の園児はそれを見守り、「大きくなったら、僕もやるんだ」と話す姿もあった。

あんこときな粉にまぶして完成。年長が年少、年中の園児をもてなしながら、一緒に会食した。

「美味しい」「もちもちしてる」と大喜び。自分たちでついた味に年長の子どもたちも満足気だった。 -

安全見守り隊にパトロールの強化を

児童が狙われる事件が全国的に多発していることを受けて、宮田村教育委員会は村民約150人が隊員の「子どもの安全見守り隊」にパトロール活動の強化要請を文書で通知した。

新井洋一教育長は「村内では幸いなことに重大な事件が発生していないが、学校の対応だけでは限界がある」と説明。

児童生徒の登下校時や校外活動などボランティアで巡視している見守り隊に、一層の協力を求めていくことにした。

学校の行事予定などを全隊員に配布。懇談会などで下校時間が早まる場合などもあるため、それに応じて街頭パトロールを行なってもらう考えだ。 -

歳末防犯会議

宮田村の歳末防犯会議は9日開き、児童生徒の安全確保を含め防犯体制の徹底を確認。年末に向けて連日、防犯診断や夜警を展開する。

議会や消防委員会、消防団、区長、防犯女性部など約70人が出席。村駐在所の雨宮則彦所長は、大事には至っていないが、村内でも児童生徒に関わる不審事案が発生していると説明した。

「村内でも大きな事件が発生しない保証はどこにもない」とも指摘。村民が一致団結して危機管理を徹底するよう呼びかけた。

また、住宅のほか、車や自転車の無施錠も犯罪の温床になるため、協力体制で防犯に取り組むことを確認した。 -

ベル伊那で七宝展 13日まで

諏訪市中洲にアトリエを構える平林義教さん(47)と妻・利依子さん(45)の「七宝展」は13日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。

有線七宝による「合子」「蓋物」などの器や、季節の花をテーマにした額、猫をモチーフにした小物、トンボ玉のアクセサリーなど約200点を展示販売している。

2人で展示会を開くのは10年ほど前からで、関東を中心に活動。全国の招き猫のイベントや、クラフトフェスティバルなどにも作品を出品している。

義教さんは「美術工芸品としての七宝焼きから、いろいろなものが作れることを見てほしい」と来場を呼びかけている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

リボンアート華やかに

南箕輪村沢尻でリボンアート教室を開く伊東瑞枝さん(63)と生徒の作品展は22日まで、伊那市の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている。入場無料。

アセテート製のリボンで季節の花や果物を作り、クリスマスや正月などをテーマにアレンジした約50点を出品。クリスマスツリーや門松などが並ぶ会場は華やかな雰囲気に包まれ、それぞれの作品は個性的で見る人の目を楽しませている。

生徒は小学生の娘3人と一緒に出品した親子も含め、伊那市、南箕輪村の女性7人。児童らは夏休みを利用し、他のメンバーは月1回の教室で作品を製作した。

伊東さんは「リボンアートは自然界にない色の花を自分の手で作れる楽しみがある」と来場を呼びかけている。

土日、祝祭日は休館。午前8時30分から午後5時10分まで。 -

体重150キロのツキノワグマ仕留める

伊那市中央区の小阪洋治さん(63)と城倉紀男さん(65)=いずれも自営業、伊那猟友会員=は9日、長谷村の山林で体長1・8メートル、体重150キロもあるツキノワグマのオス1頭を仕留めた。「『やった』のひと言だね」と大喜びだ。

クマは肉を冷やしたあと、10日に皮をはぐ。脂の乗り具合がよく、猟師仲間で「クマ汁」にして味わうという。胃は干して加工し、薬として使う。

2人は狩猟解禁の11月15日から毎日、山へ出かけている。8日にクマの足跡を見つけ、気をつけていた。9日、鹿を追っていたところ、100メートル先の尾根でクマを目撃。小阪さんがライフル銃1発で倒し、とどめを打った。そのあと、林道までの500メートルを引きずり、やっとのことで自動車に乗せた。

通常、捕まえるクマの体重は50縲・0キロ。「40年間、猟をやっているが、これだけ大きいものはそうはない。山の主だ」と口をそろえた。 -

冬のもてなし料理6品を学ぶ

家庭健全のために活動する伊那友の会は8日、伊那市日影の伊那友の家で家庭料理講習会「冬のもてなし料理竏註ウ月料理にもう一品」を開いた。上伊那郡内から女性44人が参加し、冬野菜を使った6品の作り方を習った。

惣菜など買えば何でもそろう時代だが「おふくろの味」を見直し、クリスマスや正月など祝い膳を囲む機会に、手作り料理でもてなそうと企画した。

メニューは赤ワインのピラフをはじめ、ジャガイモやニンジン、タマネギなどを煮込んだポトフ、サーモンのダイコン巻きなど6品。

伊那友の会員6人が講師を務め、参加者の前で手順や作り方のポイントなどを交えながら実演した。

家庭にある冬野菜を使い、手軽にできる料理とあって、参加者は熱心にメモを取り「家でもぜひ、作ってみたい」と話していた。 -

【記者室】小学生を守る対策は

小学生を狙った殺人事件が広島と栃木で連続して起きたことから上伊那でも警察や教育関係者らによる緊急会議が持たれ、安全対策について協議するなどの動きが活発化している▼教職員やPTAらによる通学路パトロール、集団登下校や防犯ブザー携帯などの対策が取られているもののいずれも受身の域を出ず、万全というには程遠い。集団登下校は効果的だが、児童が1人になる場面を完全になくすことは現実的にほとんど不可能だろう▼ある警察関係者は言う。「尊い人命を守るためには人権擁護の一線を越えての捜査が必要な場合もある」と。異常者は犯行を繰り返す場合が多い。犯行の可能性のある人物を特定し、公表するなどの思い切った策を取れないものか。(白鳥記者)

181/(日)