-

健康の駅・駒ケ根セミナー

地域が連携して健康増進の拠点づくりを目指す「健康の駅を考える会」(大倉久直会長)は18・19日、駒ケ根市東伊那のふるさとの家セミナーハウスで「健康の駅・駒ケ根セミナー」を開いた。全国各地から関係者約50人が参加し、講演会や活動事例の報告などを行った=写真。

18日は基調講演として農林水産省関東農政局農村計画部農村振興課の松村広一さんによる「グリーンツーリズムと健康増進」が行われたほか、県園芸福祉研究会会長の藤田政良さんによる講演「園芸福祉と健康増進」、信州大農学部教授の杉本光公さんの「運動科学からみた園芸療法の生物的効果および心理的効果」が行われた。

19日は実践報告、事例報告が行われ、駒ケ根市産業振興部農林課の林典男農村公園調整幹が、駒ケ根市が取り組んでいる健康増進プログラムの活動などについて説明した。 -

箕輪町公民館あざみ学級

手芸教室でタペストリー作り

箕輪町公民館あざみ学級は18日、手芸教室で枝を使ったタペストリーを作った。ドライフラワーなどを好きに組み合わせ、秋をイメージしたオリジナルを完成させた。

公民館の女性大学を本年度は体験、実践を通して学ぶ1年間の学級として開講。今回は、10月から12月までの手芸教室3回シリーズ)の第1回。上古田在住の空間デザイナー飯島博美さんが講師を務めた。

タペストリーは、木の枝を土台にして、乾燥させたアジサイ、ニゲラ、ルリタマアザミ、ヒマラヤスギの実、椿の実などを自然の形を生かして自由に飾り付ける。受講生は、「自分で好きなようにアレンジできるので楽しい」と熱中していた。

作品は、みのわ町民文化祭・展示の広場(11月4-6日、社会体育館)に出品する。

第2回はクリスマス、第3回はお正月をテーマに手芸をする。 -

通り町で井口井月を織る展

漂流の俳人、井上井月の句をイメージした織物を楽しんでもらい、街の活性化にもつなげよう窶狽ニ、伊那市の織物グループ「織里布(おりふ)」が20日から、伊那市通り町商店街の談話室で「井上井月を織る展」を開く。情景の美しさを感じさせるタペストリーやのれんなど約20点が、休憩所を鮮やかに彩る。

伊那市共同作業の家の前所長、辰野恭子さん(63)が、施設利用者の素晴らしい手作業を見て「ただ決まった型をつくるのではもったいない」と、今年3月に「織里布」を立ち上げた。障害のあるなしにこだわらず、織物好きな12人が、それぞれの感性を大切にして作品づくりをしている。展示会は初めて。

「伊那市に縁のある井月の句をイメージした作品を発表したい」と、通り町商店街振興組合に話を持ちかけたところ、井月にちなんだまちおこしをしている通り町側も、好意的に申し出を了承した。

作品は桜や月、天竜川などをモチーフに、季節折々の美しさや情景を鮮やかに表現し、見る人を楽しませている。

商店街側も、これを機に商品の購買意欲向上につながれば窶狽ニ期待している。

午前10時縲恁゚後4時。23日まで。 -

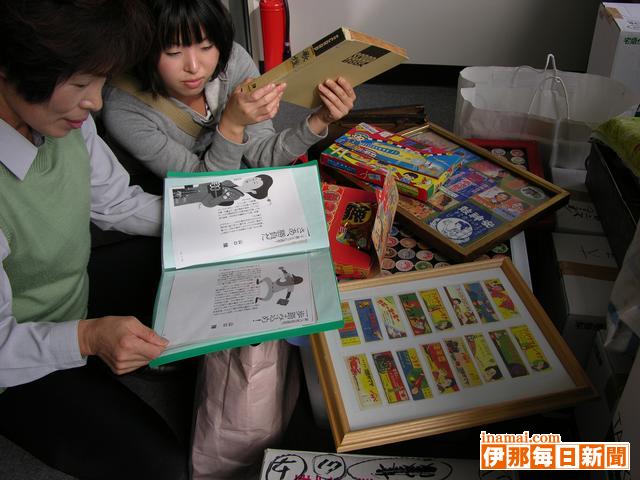

昭和のコレクションを村文化祭に展示

村民に準備作業への協力呼びかけも

東京の男性が収集し、宮田村の活性化にいかしてほしいと提案している昭和30、40年代の膨大な生活雑貨のコレクションの一部が、来月5、6日に開く村の文化祭で展示されることになった。新聞の切抜きや飲食品のラベル、おもちゃなど数千点。活用法を模索する村民有志が展示にむけて準備作業を行なうが、住民の協力参加を広く求めている。

宮田村出身の男性の仲介で6月、雑貨コレクターの山本豊之さんが収集品の活用を村に打診。村や村議会は収集品がある群馬県大間々町を訪れ見学した。

その後、村民有志が中心になり活用法を検討。「とにかく村民に見てもらって、その反響を今後の判断材料にしよう」と村文化祭への展示を決めた。

高度経済成長時の庶民の文化を物語る収集品だが、紙類が多いため展示には編さん作業が必要。

多くの人手を要するため、村の広報なども使ってボランティアを広く呼びかけている。

収集品を取りまとめる準備作業は22日午後1時半と23日午前10時から。展示作業は11月4日午後2時、5、6日の午前9時から。片付け作業は6日の午後4時からで、いずれも展示会場の老人福祉センター2階で行なう。

「貴重な収集品をどのように活かすのか、作業も通じて皆さんと一緒に考えたい」と有志のひとりでもある赤羽正村議。参加申し込み、問い合わせは役場企画情報係85・3181、赤羽さん85・3270まで。 -

南アの水・環境保護どうする

南アルプスと水について考えるシンポジウムが18日、長谷村の仙流荘であった。明るい県政を進める会のメンバーを中心につくる実行委員会「南アルプスと水を考える会」(桜井伝一郎代表)の主催。約140人が集まり、パネルディスカッションなどを通して、「水の大切さやダムの必要性について、意識を高めていく機会」(桜井代表)とした。

白鳥孝伊那市収入役をコーディネーターに、国土交通省三峰川総合開発工事事務所の榎村康史所長、伊東義人高遠町長、宮下市蔵長谷村長ら6人が、農業や観光、治水などの観点から南アルプスや南アルプスを源流とする三峰川について意見を交わした。

「伊那谷の農業の中心である稲作。清らかな水、土壌によっておいしい米が作られているが、水を守ることがこれにつながっている」「工事で南アルプス直下の三峰川の清らかさを実感した。この清流をいかに大事にするか、南アルプスの美しさをどう保っていくか」「侵食によって破壊された山岳をどう守っていけばいいのか」など、南アルプスの環境保護の重要性を訴える意見や今後の課題があがった。

また、洪水災害から考えたダム建設については、「土砂を防ぐには上流域にダムがあったほうがいいのでは。必要なものは作っていくべき」などとした意見が出た。

美和ダム洪水バイパス施設の現地視察や、国土交通省中部地方整備局河川部の広域水管理官・高橋洋一さんの講演「ダム事業の現状について」もあった。 -

ニンジンも畑でデート

面白い形のニンジンが、伊那市内の畑で採れた。畑の主人が市内の飲み屋を連れて歩いたところ大うけで「つくった人の顔が見てみたい」と、笑いが起こった。

主人の妻は「本当に普通のニンジンで、特別何かしたわけでもないのに不思議。ニンジンも畑でデートしてる」と、話していた。

ニンジンはしばらく鑑賞した後、カレーの材料となるという。 -

まなびピア箕輪2005わくわくひろば

箕輪町発足50周年記念事業生涯学習フェスティバルまなびピア箕輪2005イベントの一つ、町図書館主催の「わくわくひろば」は16日、町文化センターホールであった。親子連れが大勢訪れ、読み聞かせや人形劇など催しがいっぱいのひろばで楽しく過ごした。

スライドを使った「うぐいすのよめさま」の話、人形劇「赤ずきんちゃん」、大型絵本や大型紙芝居、サルやカニなどが登場する大型ペープサート「うみやまがっせん」、ふしぎな手品、腹話術など盛りだくさん。

ホール内の左側で紙芝居、正面でペープサートというようにプログラムにそって場所を移しながらの上演で、親子は床にのんびりと座って劇や絵本などに見入った。子どもたちはお話の世界に入り込んで聞き入ったり、楽しい手品や腹話術に熱中していた。 -

マジックショー「奇術を楽しむ日曜日」

伊那マジッククラブの第33回マジックショー「奇術を楽しむ日曜日」が16日、伊那市駅前ビルいなっせホールであった。ホールを埋めた観客は、会員の鮮やかなマジックに感嘆の声をもらしながらショーを楽しんだ。

2部構成で11プログラムずつ披露。リングを鮮やかにつないだり、離したりする「リンキング・リング」、ビールの入ったグラスが消えて代わりにビールビンが現れたり、缶ビールが現れる「ビールがお好き」など、会員が次々とマジックを繰り広げた。

子ども教室から「マジシャン誕生」、有志による寸劇「コミックマジック」、マジックの種明かしをする「ザ・種明かし」などもあり、さまざまな奇術に会場は大きな拍手を送り、マジックの世界を満喫していた。 -

【記者室】体験から学ぶ刃物の扱い

箕輪町の保育園が、親子でカレー作りをした。野菜切り担当の園児は、包丁の扱い方を母親に教わりながらジャガイモなどを切り、「楽しかった」と満足そうな笑顔を浮かべた▼小学校の授業で小刀の使い方を習い、鉛筆を削ったり、木を削って舟を作った記憶がある。刃物の危険性や正しい扱い方、決して人に向けてはいけないということも、家庭ではもちろん、学校でも学んできた▼今、刃物を持たせない学校もあると聞く。危ないから使わせないのではなく、きちんと教える必要がある。経験なく育つと簡単に刃物を人を傷つける道具にしてしまう可能性もある。「そんな使い方したら本当に手を切るよ!」。母親が子どもをしかった。子どもは体験から学んでいく。(村上記者)

-

すいとん祭りにぎやかに

飯島町七久保の上通り高齢者クラブと生き生きサロン合同のすいとん祭りは19日、上通り集落センターでにぎやかに開かれ、約50人が参加し、野菜たっぷりのみそ仕立てのすいとんを味わい、演芸を楽しんだ。

サトイモやカボチャ、ダイコン、ニンジン、シメジなどの野菜やキノコを持ち寄り、協力し合って、すいとんを作ったり、キノコご飯のおにぎり、漬物などの準備をした。

すいとんの煮える、おいしそうなにおいが漂い、懇親会の始まり。参加者はビールのグラスを傾け、熱々のすいとんとおにぎりで食欲の秋を満喫した。

特設ステージでは趣味のグループの大正琴の合奏や、サックスホーンのソロ演奏、がまの油売りなどの大道芸の披露、飛び入り歓迎のカラオケ大会などで盛り上がった。 -

パートナーシップ南みのわ、みのわ役員交流会

南箕輪村の「パートナーシップ南みのわ」と箕輪町の「パートナーシップみのわ」の役員交流会が15日、南箕輪村民センターであった。互いに今後の会の活動につなげようと活発に意見を交わし、「意識改革をするため社会を整えていきたい」と思いを新たにした。

昨年、箕輪町で交流会を開き、今回は南箕輪村を会場に2回目。16人が参加した。

地域職場、家庭、子どもの3班に分かれ、男女共同参画を題材にした「かるた」の言葉をきっかけに、村や町の現状、役員の思いなどを自由に話した。

地域職場については「箕輪町は出前講座をしている。地域でやることで広がりが出る。見習いたい」、家庭は「言葉が変われば家庭も変わる。相手を思いやることが大事」、子どもは「子ども一人ひとりが大事にされていない。地域で見守り支え合いたい」「結婚したくない女性が増えているが、考え方を変えてもらえるようにしたい」などの意見があった。 -

循環バスの車内で交通安全啓発

高齢者の交通事故多発を受けて駒ケ根署と伊南交通安全協会は21日、駒ケ根市内の循環バス「こまちゃんバス」の車内で交通事故防止の啓発活動を行なう。路線バス車内での啓発は県下初。安協婦人部員らが乗車し、車内でチラシなどを配る。特にお年寄りの乗降が多い朝の便にあわせたもので、意識向上をじかに訴えたい考えだ。

同署管内はお年寄りの交通事故が多く、最近も8日に宮田村で高齢者同士の重体事故(被害者はのちに死亡)が発生したばかり。

本年度は全体の交通事故のうち約32%に高齢者が関係。県内25警察署の中で、2番目に高い。

対策を検討していたが、より多くの高齢者に直接呼びかけようと、車内の啓発を発案。JR駒ケ根駅発午前9時と10時の2便で実施する。

「車内ではチラシなどを一人ひとりに手渡す。できるだけ多くの人に事故防止を喚起できたら」と駒ケ根署の渋谷保人交通課長は話している。 -

南箕輪村消防団秋季演習

南箕輪村消防団の秋季演習が16日、大芝公園陸上競技場であった。団員130人が、規律訓練に加え、消防団独自では珍しい防災ヘリコプターとの合同林野火災消火訓練に熱心に取り組んだ。

防災ヘリコプターとの訓練は03年度にあり今回2回目。村内は山や林が多いため、万一の林野火災のときに防災ヘリコプターと連携し迅速な対応ができるよう訓練している。

伊那消防署員の指導で団員が一緒にヘリコプターを誘導し、村の地形をよく知っている団員が搭乗して偵察し消防署と無線連絡をした後、負傷者の救助やヘリコプターへの給水などを訓練した。

給水は、ヘリコプターの前方からホースを運び、機体の右前にある給水口から給水する方法を訓練。危険なため後方から近付いてはいけない-など安全確保のため守るべきことも確認し、団員は真剣に取り組んでいた。 -

権兵衛峠 新時代に関心

「米の道・権兵衛峠を歩こう」が16日あった=写真。米どころの伊那から水田が少ない木曽へ米を運ぶため、約300年前に開かれた旧峠道を思いをはせながら歩いた。伊那市、塩尻市などでつくる実行委員会の主催で25回目。

昨年10月の台風23号の影響で旧街道の一部が通行できず、本年度限りの特別企画として来年2月に開通予定の「権兵衛トンネル」をバスで見学。イベント申し込みにキャンセル待ち200人が出るほど盛況で、県内外から定員を超える約400人が参加した。

伊那市西箕輪与地を出発した一行は、米俵を背負った木曽馬を先頭に、トンネルが頭上を通る「七曲」までの約3キロを歩き、バスでトンネルを通過。道に落ちているクルミの実を拾ったり、紅葉には少し早い山々を眺めながら散策を楽しんだ。

3回目という中村定子さん(69)=伊那市東春近=は夫婦で参加。「ゆっくり山を眺めることもないのでよい体験。初めてトンネルを通行できるので、帰って孫に話をしてあげたい」と話していた。 -

独特の辛つゆで舌鼓

伊那市の荒井区主催の「第19回行者そば祭り」が16日、内の萱スポーツ公園であった。県内外から多くの家族客らが訪れ、列をつくるにぎわいで、名人が作る伝統の手打ちそばに舌鼓を打った。

1300年の昔、駒ケ岳へ修行に向かう行者・役小角(えんのおずぬ)が、内の萱で一夜のもてなしを受け、その礼に置いていったそばの種を大切に守り育て、今に伝える「行者そば」。焼きみそと大根おろしを混ぜた独特の「辛つゆ」でそばを味わおうと、年々訪れる客も増えている。

市そば打ち名人の会や地元区民がこだわりのそば約2千食を用意。大釜で休むことなくそばをゆで、調理、受付など総勢120人のスタッフがもてなした。

伊那市横山の小林紀久さん(33)は家族4人で食事。「子どもも外で食べることを楽しんでいる。自然の中で食べる地元のそばは格段においしい」と満足していた。 -

日ごろの成果にぎやかに披露

伊那市の女性プラザ伊那の文化祭「紅花祭」が16日、市武道館などであった。同プラザで活動する各グループが、日ごろの練習の成果を展示や舞台発表した。主催のプラザ利用者の会(桜井紀子会長)発足20周年記念として、長野県出身の落語家・立川談慶さんの公演もあり、多くの人でにぎわった。

舞台は、社交ダンス、太極拳、詩吟、琴の演奏など、幅広いジャンルの15グループが発表。展示は、押し花、絵手紙、ししゅう、ステンドグラスなど28グループの作品を飾った。

また、会員の家で不要になった服や贈答品の生活食器などを販売(バザー)。お茶、豚汁の無料サービスの会場も盛況で、人だかりができていた。

利用者の会は、女性プラザ伊那の前身、「働く婦人の家」が開設した2年後の1985年に発足。現在は、文化、芸術、運動など68グループが活動する。 -

自然の玉手箱…城址公園で探す

自然とふれあうネイチャーゲーム大会「城跡で見つけよう 自然の玉手箱」が15、16日、を高遠町の高遠城址公園であった。社団法人日本ネイチャーゲーム協会が毎年、人と自然のつながりを実感し、共感する心を育むもうと、全国一斉に開催している。上伊那地区は、いなネイチャーゲームの会主催。

初日は、NPO法人「自然学校ふる里あったかとお」が進める、文部科学省推進の地域子ども教室事業「遊びの寺子屋」。雨天だったが、参加した約10人の子どもたちはゲームを通して自然とふれあった。

主催者側が指定した木の特徴をグループのメンバーが調査し、結果を受けたリーダーが目的の木を探し出す「木こりの親方」や、目隠しして宝を守っている人物に、気付かれないように宝に触る「居眠りおじさん」など全4ゲーム。五感を使って自然と一体になり、観察力や集中力を養った。

「木こり窶煤vは、メンバー同士で協力し合い、色や葉、形など木のどういった特徴をつかめばいいか意見を出し合い、「探検隊の気分」で楽しんでいた。

運営委員長の丸山宏一さんは「ゲームを通して自然の大切さや、大事にすることの意義を認識してくれればうれしい」と話していた。 -

赤いバナナの実がなった

中川村南田島の矢沢義幸さん(38)=公務員=のハウスでは珍しい鑑賞用の赤バナナ(アクシナタモラド)が赤い実をつけている。

3年前、知人から株分けしてもらい、今年初めて、7月下旬に筆のような細長い赤い花が咲き、秋になって実った。

実を割ったところ、種ばかりで食べられなかったとか。 -

ベル伊那で「奥秋由美 油彩・テンペラ展」18日まで

伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで18日まで、「奥秋由美 油彩・テンペラ展」が開かれている=写真。県下で初めての個展。ミニアチュール縲・0号サイズのテンペラ画約40点を展示販売している。

作品はバク、ヒツジ、クマなどの動物や魚、鳥などをモチーフに、作者の夢の中の世界を表現。黄色や緑色を中心に何度も薄く塗り重ねた色合いは見た目にも鮮やかで、「ふんわりとした色彩の中で浮遊し、見る人を楽園風景へといざなう」と関係者は話す。

奥秋さんは1967年、東京生まれで、東京芸術大学大学院修士過程絵画専攻修了。東京を中心に個展を開き活躍する。

関係者は「自然体で見られる作品が並んでいるのでぜひ」と来場を呼びかける。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

来春の開通を前に、権兵衛トンネルの通行体験

権兵衛トンネル見学・通行体験イベント「Go!Go!ごんべえ号」(飯田国道事務所主催)が15日にあった。時折、雨が降ったものの、来年2月の開通を控え、地域住民らの関心は高く、1200人余が伊那-木曽を行き来した。伊那・木曽で開いた開通プレイベント物産展もにぎわった。

伊那側のバス乗車は、先着640人。発券開始時刻の午前8時前から行列ができ、30分前には定員に達した。一番乗りの男性(90)=東春近=は「権兵衛峠を歩くイベントには4回ほど参加してきた。トンネルを通ってみたいと思った」と5時から並んだという。

第1便は9時に出発。トンネル内は時速30キロで走行したが、約10分で木曽側に抜け、多くの乗客が時間の短さに驚いていた。

木曽側の乗客を乗せたバスとすれ違うときは、手を振り、ともにトンネル開通を喜び合った。

開通に伴い、両地域の親密化や観光、産業の活性化を期待する声が多かったが、伊那市の矢沢秋子さん(68)は「都合がよくなることは環境にも影響する。ポイ捨てなどがないよう自然環境に配慮したい」と話した。 -

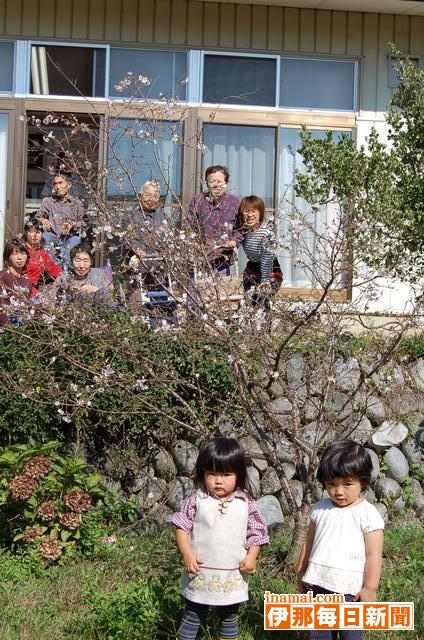

かつらで季節はずれの花見

さわやかに晴れ上がり、ぽかぽかと暖かくなった14日、中川村葛北の宅幼老所「かつら」は、隣家の米山波枝さん宅の十月桜で季節はずれの花見をした。

お年寄りは車いすに乗ったり、押し車を押して、介助の職員や幼児と繰り出し、満開の桜見物。「花は小さいが、八重できれい」゜「だんごがほしい」などとにぎやかに、花見を楽しんだ。 -

伊那谷で水力発電の可能性は

身近な自然エネルギーを利用しながら循環的な地域づくりを目指す「伊那谷自然エネルギー研究会」(小沢陽一会長)は13日、伊那商工会館で第2回水力発電セミナーを開いた。会員ら約10人が集まり、マイクロ水力発電の現況を聞いた。

講演では、小水力利用推進協議会副会長の須藤良作さんが水力発電のしくみやメリット、アジア諸国の現況などを説明。水力発電利用の意義として▽石油代替エネルギー▽二酸化炭素を排出しないクリーンエネルギー▽地域振興窶狽ネどを挙げ、運転保守の体制などが課題とした。

また、発足1年が経つことから、フリーディスカッション「これからの伊那谷の小水力発電の可能性について」もあった。参加者は「エネルギー資源の枯渇、二酸化炭素の排出など世界問題になっている。環境にやさしい資源について勉強したい」「地元にある川を利用して電気を起こし、地域に還元したい」など思いを語った。

研究会では、長谷村と宮田村に小水力発電を1基ずつ設置。長谷村では外灯用電力として使っている。設置個所を増やし「水力発電のまち」を目指す。 -

伊那小でSYDの出前授業

伊那小学校で13日、文部科学省所管の社会教育団体「SYD」(東京都)の出前授業があった。6年孝組の児童36人が「貧困と共に生きる子どもたち」の実態を聞いた。

SYDは、青少年の健全育成を中心に活動を展開。8月下旬、路上生活をするフィリピンのストリートチルドレンなどの支援活動に、孝組の児童1人が参加した。出発を前に、児童らの協力を得てノートや鉛筆、タオルなど約4700点を集め、現地の子どもたちに届けた。その取り組みをきっかけに、貧しくても明るく生きる子どもたちの姿を知ろうと出前授業を受けた。

SYD青年部長の青木富造さんら2人が来校。ごみ捨て場で資源ごみを拾い、換金して生活を支える子どもたち、飢えと貧困の中、家族でご飯を食べる幸せなど現地の様子やSYDの支援活動を話した。また、みんなの幸せを願い、思いやる気持ちや感謝することなどを呼びかけた。

児童たちは、映し出される映像を食い入るように見つめた。

支援活動に参加した赤羽道君は「一番したいことを聞いたら、親孝行と言った。自分が思ったことがなかったので、びっくりした」と感想を述べた。

出前授業の申し込みは随時、受け付け中。問い合わせは、SYD(TEL03・3405・5441)へ。 -

不当要求防止へ 市職員ら対応学ぶ

県警察本部組織犯罪対策課、県暴力追放県民センターが主催する「不当要求防止責任者講習会」が13日、伊那市役所多目的ホールであった=写真。市の行政機関施設職員ら100余人が参加し、反社会的勢力からの不当要求の対応策を習得し、未然に防止するための知識を養った。

近年、行政機関や自治体職員に対する、暴力団などによる不当要求行為(行政対象暴力)が全国で増加。主催者側の開催の呼びかけに対し、市では職員研修事業として、各部署員の共通認識を図り、組織で対応するノウハウを学ぶため、初めて開いた。

講習会は弁護士が事例を含めた法律的要素からアプローチ、県警本部は県内の暴力団勢力を解説、県民センターの宮坂武徳事務局長は不当要求事案に対する基本的対応要領を説明した。

講習後、受講者全員に修了書、各部署ごとに「不当要求防止責任者選任済之証」のプレートと証書を授与した。

今後は受講修了者を中心に、部署内での対応策の周知、各業務の特色に応じたマニュアルづくりの検討を目指す。 -

南箕輪村が木曽福島町の「福島関所まつり」に出店参加

木曽郡木曽福島町で9日にあった第9回福島関所まつりに、南箕輪村が農産物や加工品などの出店で初参加し交流した。

江戸時代、中山道沿いの宿場町だった木曽福島町。「福島関所」にちなんだ祭りで、代官の「山村家江戸出府行列」などがある。

村の権兵衛トンネル開通前記念第20回大芝高原まつり(8月21日)に木曽福島町が初参加。今回は村が、木曽福島町の祭りに参加した。

農畜産物加工販売施設の大芝高原味工房からおやき、パン、ジェラート、みそ、漬物、クッキー。地元農産物のリンゴとブドウ、大明化学工業(本社・南箕輪村)の化粧品「天使の美肌水」を販売。完売する品が出るほど売れ行きもよく、村のブースは好評だったという。

村は、「木曽福島町から来てもらったり、こちらが出かけたり、今後も交流していきたい」と話している。 -

木下北保育園で収穫祭カレー作り

箕輪町の木下北保育園で12日、年長の親子が収穫祭カレー作りをした。この日の給食は皆が育てたジャガイモたっぷりのカレーで、園児は包丁を上手に使ってジャガイモなどの野菜を切り、調理を楽しんだ。

同園は近くの畑を借りてジャガイモ、サツマイモ、大根を育てている。ジャガイモは8月の暑い中、皆で収穫。コンテナ6個分という豊作だった。

年長2クラスの園児32人は、皆のために野菜を切る重要な役目。ジャガイモ5キロのほかニンジンとタマネギをお父さんやお母さんと一緒に皮をむき、包丁で一口大に切った。タマネギを切りながら涙、涙。「目が痛い。もう切りたくないよ」と話しながらも、頑張って下ごしらえした。

家でも手伝いをしている男の子は、「キュウリを切るのと皮むきができる。パン粉の上でコロッケを転がす」と話し、上手に包丁を使い「おもしろかった」と笑顔だった。

年長の保護者分も含めた150食を調理室で用意。皆でおいしく味わった。 -

長谷小で小犬沢親水公園の概要を説明

長谷村溝口で整備を進めている小犬沢親水公園の概要説明会が12日、長谷小学校であった。公園内に設ける水田区画の用途について児童たちの意見を聞いた。

天竜川ダム統合管理事務所美和ダム管理支所が美和ダム湖にそそぐ小犬沢一帯を親水公園(面積約5千平方メートル)として整備。子どもたちが川で遊んだり、自然に触れたりできるように、小犬沢を回る散策路、水車、ビオトープなどを配する。設計はワークショップを開くなど地域住民の意向を反映させた。完成は来年1月下旬の見込み。

学校付近で工事をしていることから、施工業者の現場責任者新井良太さんを迎え、公園の概要などを聞いた。4窶・年生43人が対象で、スクリーンに映し出される完成予想図などを見て理解を深めた。

水田は公園北東側の面積約40平方メートルで、児童たちの専用区画となる。児童の意見によって畑などに変更が可能。特に意見はなく、11月末までにアイデアを募ることとした。 -

権兵衛トンネル開通を前にバスを運行

飯田国道事務所は15、16日、権兵衛トンネル見学&通行体験イベントとして「Go、Go!ごんべえ号」を運行する。

「ごんべえ号」は伊那側と木曽側を結び、シャトルバスを運行。バスの乗降場所は、伊那インター工業団地の臨時駐車場(テセック敷地内)。

午前9時から午後零時半まで30分おきに発車する。乗車は無料だが、往復乗車券が必要。乗車券は午前8時から発券する。定員は各80人で、先着順。

イベントは来年2月の開通を前に、工事中の権兵衛トンネルを車窓から見学できるほか、伊那側のみはらしファームと、木曽側の木曽文化公園を会場に開かれる物産展を楽しむことができる。

問い合わせは、飯田国道事務所(TEL0265・53・7204)へ。 -

かんてんぱぱ二度咲きツツジ咲く

春と秋の2回、花を咲かせる伊那市西春近のかんてんぱぱにある「二度咲きツツジ」が、今年も鮮やかに返り咲いた=写真。

先月末ころからつぼみが順々に咲き、現在も鮮やかな朱色の花が訪れた人々の目を楽しませている。

10月は、さまざまな春の花が返り咲く季節だという。 -

防犯パレード

全国地域安全運動初日の11日、駒ケ根市と伊南防犯連合会、駒ケ根警察署は市民に防犯を呼び掛けるパレードと街頭啓発活動を市内で行った。パトカーを先頭に「防犯パトロール中」のステッカーを貼った市の公用車など十数台が市役所を出発=写真。「車上狙いや振り込め詐欺などに気をつけましょう」などとスピーカーで放送しながら市街を走り、市民に防犯を呼び掛けた。

市内の大型店では警察官や防犯連合会の役員らが買い物客らにチラシを手渡して、犯罪の未然防止を訴えた。

市役所前で行った出発式で原寛恒助役は「小中学校の児童・生徒への通学路での声掛けや、民家への侵入などの犯罪を防ぐため、地域で一丸となって警戒に当たり、自分たちの手で地域を犯罪から守ろう」と参加者を激励した。

181/(日)