-

伊那市荒井 雑貨店「GREEN GABLES」バラ見ごろ

伊那市荒井の雑貨店GREEN GABLESでは、バラが見ごろを迎えています。

GREEN GABLESは荒井神社近くの住宅地の一角にあります。

広さおよそ600平方メートルの敷地には110種類、150株のバラが植えられています。

現在、見ごろとなっているのは、アンジェラやサリーホルムズ、グラハムトーマスなどです。

花の摘み取りや雑草を抜くなど手入れをしているのは、小平和夫さんと妻の伸子さんです。

店を訪れた人たちにバラを見て楽しんでもらおうと、夫婦二人三脚で12年前から育て始めました。

GREEN GABLESには、初夏に咲くものと四季咲きのものがあり、長い期間バラが楽しめるという事です。

バラは来月中旬まで楽しめるという事です。

-

みはらしファーム駐車場でポピー見ごろ

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームの駐車場でポピーの花が見ごろを迎えています。

ポピーはみはらしファーム東側の臨時駐車場の一角で育てられていて、広さは7アールあります。

去年まではこの土地を所有する重盛欣三さんがアスパラガスを育てていましたが現在はみはらしファームに貸し出しています。

花を管理しているのはみはらしいちご園でハウスを経営している井踏岩夫さんです。二人は「花を見て元気になってもらいたい。」と来場を呼び掛けていました。

花は見頃となっていてこれから咲くつぼみも多く6月下旬まで楽しめるということです。

-

シルバー人材センター 昨年度契約金額1千万円増

公益社団法人伊那広域シルバー人材センターの定時総会が、伊那市のニシザワいなっせホールで23日開かれ、2022年度の契約金額は2021年度より1千万円増加したことが報告されました。

総会には会員およそ80人が出席し、2022年度の事業報告や今年度の事業計画が承認されました。

2022年度の受注件数は、2021年度より43件少ない7,146件でした。

契約金額は、3億2,600万円となり、2021年度より1千万円増加しました。

センターには、伊那市・辰野町・箕輪町・南箕輪村の60歳以上の571人が現在所属していて、会員数は8人増加しました。(4月末現在)

総会では、10年・20年継続して活動をしてきた会員46人の表彰も行われました。

伊藤次雄理事長は、今後は行事や仕事が新型コロナ流行前に戻ることが予想されるとし、「事業拡大のために協力し、明るい生活ができるよう活動していきましょう」と呼びかけました。

-

春日千定さん宅のバラ見ごろ

伊那市西春近の春日千定さん宅の庭でバラが見頃となっています。

春日さん宅の庭には約150本のバラがあり、現在見ごろとなっています。

春日さんは、現在84歳。

教員だった春日さんは、定年後に本格的に育て始め、自宅の和風の庭園に合うよう管理しています。

自宅敷地内で教室を開き、のべ200人にバラの育て方を指導する活動もしていました。

お気に入りの一つはこちらの「ノイバラ」。

日本の代表的な野生のバラで、可憐な花が魅力だということです。

こちらは、思い出深いという、「アンネのバラ」です。

アンネの日記の作者、アンネ・フランクゆかりの品種です。

春日さんが15年ほど会長を務めたアルプスバラ会は各地に株分けする活動を行いました。

東日本大震災の被災地の人たちを励まそうと宮城県の高校にも贈りました。

春日さんは、寄贈先の一つ西春近南小学校に現在でも指導に出向き、児童と育てているということです。

春日さんは、2年ほど前に病気で片足を切断しました。

今は家族と協力し、できる範囲で活動しているということです。

春日さん宅のバラはあと1週間ほど見ごろだということです。

-

メーデー 児童養護施設に寄付

上伊那地区メーデー実行委員会は、伊那市の児童養護施設たかずやの里に29日に現金4万円を寄付しました。

上伊那地区メーデー実行委員会は上伊那地区メーデーの日に参加団体に毎年募金を呼びかけています。

今回は9万5千円が集まり、このうち4万円をたかずやの里に寄付しました。

残りの5万5千円は、箕輪町社会福祉協議会やトルコシリア地震の被災地に地震に寄付される予定です。

上伊那地区メーデー実行委員会の今井秀行委員長は「将来のある子供の為に使ってほしい」と話していました。

寄付金は子供たちの生活費などに使われる予定です。

-

竹松旅館が古民家のゲストハウスをオープン

伊那市高遠町の築150年の古民家を改修したゲストハウス高遠御城下がこのほどオープンしました。

ゲストハウスは通年でマツタケ料理を提供している竹松旅館が運営しています。

外国人観光客や登山客などに宿泊してもらい、周辺の飲食店などの利用を促すことで地域活性化を図るとしています。

建物は築150年の木造2階建てです。

もともと酒屋で空き家となっていたものを買い取り改修しました。

1階は宿泊客が談笑できる部屋があります。

隣りは食事スペースとなっていて、備え付けのキッチンで宿泊客が調理できるようになっています。

また旅行会社の伊那谷ツーリズムも入っています。

階段には手すりを設置し、滑らないためのマットも敷かれています。

2階は3つの宿泊部屋があります。

一番大きな部屋は2間続きの18畳です。

ほかに10畳と6畳の部屋があります。

ゲストハウスは予約制で一泊4,000円からとなっています。

年末年始は休館です。

電話:0265-95-2258

-

南箕輪村春日美根子さん宅 “家族の絆”バラ見ごろ

南箕輪村沢尻の春日美根子さん宅では、3年前に亡くなった夫の悦男さんと一緒に育ててきたバラが、今年も見ごろを迎えています。

紫色で繊細な雰囲気を醸し出す「レイニーブルー」、ベージュがかったピンク色の花が特徴の「ココロコ」など、春日さん宅ではおよそ100種類180株のバラが植えられています。

美根子さんは、20年前に友人からこの赤いバラをもらったことがきっかけで育てるようになり、現在は広さ330平方メートルの庭いっぱいに広がっています。

バラは現在見ごろとなっていて、友人や近所の人の他、噂を聞きつけて松本市や塩尻市からも見に来るということです。

バラの管理は美根子さんが、木材やレンガを使った装飾は夫の悦男さんが行ってきました。 -

高校生が企画!パーソナルカラー診断会

上伊那の高校生が企画した自分に似合う色を知る「パーソナルカラー診断会」が、28日に箕輪町内で開かれました。

パーソナルカラーは、肌・目・髪の色、声のトーン、雰囲気などから総合的にみてその人に合った色を調べるものです。

28日は、パーソナルカラースタイリスト2人が訪れ、首元に様々な色の布をあてて洋服選びのアドバイスなどをしていました。

JR木ノ下駅前の空き家を活用し、若者の居場所づくりに取り組む一般社団法人こどものみらい舎では、高校生らでつくるプロジェクト委員会を立ち上げ、目的ごとにチームに分かれ様々なイベントを計画しています。

診断会は、そのうちの1つ「TPOを磨きたいチーム」が企画したもので、28日は事前に申し込みをした中高生27人が訪れました。

こどものみらい舎では、「この企画を通して子ども達が自信を持って社会に出ていくための一助になればうれしい」と話していました。 -

天竜川でバス釣り大会

天竜川で増加している外来魚ブラックバスの駆除を兼ねたバス釣り大会が28日、辰野町から南箕輪村にかけての天竜川で開かれました。

一番大きなバスを釣り上げたのは塩尻市の塩野崎慎さんで48センチ1.6キロでした。

大会は新型コロナの影響で4年ぶりに開催され、約60人が参加しました。

この日釣り上げられたブラックバスは全体で82匹24.5キロで、天竜川漁業協同組合が1匹100円で買い取りました。

天竜川では2000年代からブラックバスを中心に外来魚が増えていて、生態系への影響が大きいということです。

天竜川漁協では「この大会を通して多くの人に外来魚の駆除を啓発していきたい」と話していました。

-

伊那市協力隊 受け入れ10周年でイベント

伊那市は地域おこし協力隊の受け入れ10周年を記念して、伊那市地域おこし協力隊フェスを28日に西箕輪の農業公園みはらしファームで行いました。

このイベントは、伊那市が地域おこし協力隊の受け入れを始めてから今年で10年となったことを記念して、地域の人に活動内容を知ってもらおうと初めて行われました。

地域おこし協力隊は、国が推進する地域活性化の取り組みです。

現在伊那市では、19人の隊員が活動しています。

伊那市地域おこし協力隊で、地域の林業・木材産業の振興や地域材を使ったモノづくりを行っている橋本圭太さんは、伊那市の6種類の木材を使った箸置きづくりのブースを出展しました。

体験した人たちは、やすりで木を削って箸置きを作っていました。

他にも、高遠町で作られているソーセージや、長谷で捕獲された鹿の丸焼きなど食べ物のブースも用意されていました。

28日は、伊那市地域おこし協力隊の隊員とOB・OGの22人が、それぞれの活動を活かした18ブースを出展しました。

-

長谷中音楽部フラワーコンサート

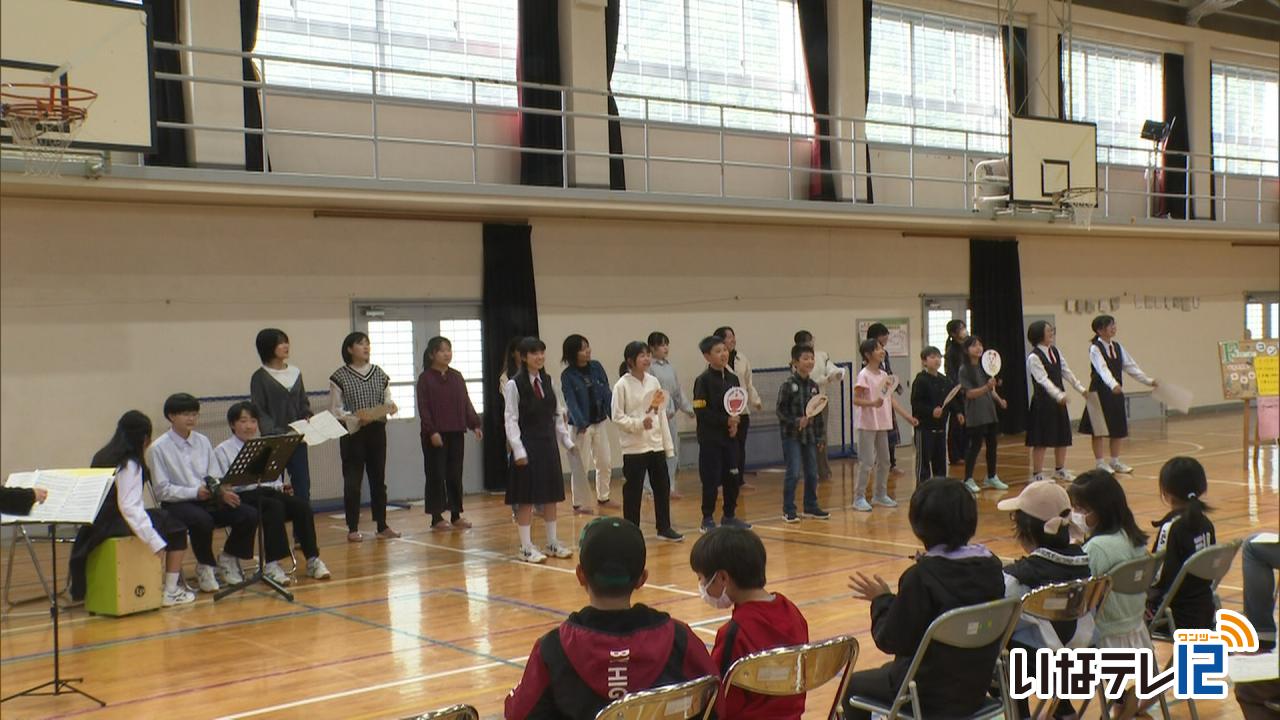

伊那市の長谷中学校の花壇の前で音楽部が歌を披露するフラワーコンサートが13日、行われました。

コンサートは、玄関にある花壇の前で行われる予定でしたが、雨のため、体育館で行われました。

この日は地域住民や保護者、およそ80人が訪れ、音楽部が11曲を披露しました。

部員は1年生3人、2年生2人、3年生1人の6人で新入生が加入して初めてのコンサートです。

コンサートには長谷小学校の児童や音楽部のOB・OGも参加しました。

今年の音楽部は、支えてくれる地域の人たちとの交流を深めたいと、コンサートの開催をメインに活動していくということです。 -

初夏の花が咲きそろう矢島信之さん宅でコンサート

初夏の花々が見ごろとなった伊那市美篶青島の矢島信之さん宅で、27日、クラシックコンサートが開かれました。

コンサートは、2016年から、矢島さんが、花が咲きそろうこの時期に開いています。

新型コロナの影響で2回中止となりましたが、今回で6回目を迎えました。

演奏したのは上伊那を中心に活動するラ・フォンテ弦楽四重奏団です。

ウクライナ国歌やドヴォルザークの「アメリカ」など8曲を演奏しました。

矢島さんは、9年前に亡くなった妻・美代子さんが、花が好きだったことから、自宅そばの10アールの畑で、毎年ムギナデシコの花を育てています。この時期に満開になるように、去年11月に種をまきました。

庭には白いオルレアの花が一面に咲いています。

この日は80人ほどが訪れ、木陰での演奏を楽しんでいました。

矢島さんは、「天気にも恵まれ、多くの人が来てくれて嬉しい」と話していました。

演奏会の後には、来場者にムギナデシコの花がプレゼントされ、自由に摘み取って持ち帰っていました。

-

「恋するちいずぷっちい」新発売

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒が、伊那市の菓子庵石川の協力を得て、伊那バラフェスタに向けて開発したバラ味の「恋するちいずぷっちい」の販売が26日から始まりました。

こちらが「恋するちいずぷっちい」です。

菓子庵石川のちいずぷっちいをベースに、中には食用バラを煮詰めたコンフィチュールが入っています。

バラの香りをより楽しめるのが特徴だということです。

価格は1個税込260円です。

この日は上伊那農業高校のグローカルコースの3年生が新商品発表会を開きました。

生徒たちは、商品のコンセプトや味、パッケージや価格の決定など、一から商品開発に携わりました。

ばらサミットが開催される6月4日は記念日として制定されたプロポーズの日のため、商品名を「恋するちいずぷっちい」にしたということです。

「恋するちいずぷっちい」は、伊那市内にある菓子庵石川の直営店3店舗で購入することができます。

-

箕輪町 柴俊春さん宅のバラ見ごろ

箕輪町松島の柴俊春さん宅のバラが見ごろを迎えています。

柴さんは1996年から30年近くバラを自宅で育てています。

現在は、45種類50本のバラが植えられています。

バラは6月中旬まで楽しめるということです。

-

しんわの丘 乗用カート

来月3日4日にばら制定都市会議ばらサミットが伊那市で開催されます。

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンで、自動運転による乗用カートの運行が始まりました。

足の不自由な人でも傾斜地にあるバラ園をカートで楽しむことができるようになりました。

26日は、リニューアルを記念して式典が行われ伊那市や地元の関係者など20人が出席しテープカットをして完成を祝いました。

園内にはカートが走行する専用コースが新設されました。

傾斜地にあるしんわの丘ローズガーデン内を、足の不自由な人や高齢者でも上り下りの移動負担なく周遊することができます。

カートコースの延長は420m、4人乗りで利用料金は1台1周1,000円です。

乗用カートは自動運転で時速は3キロです。

1周の所要時間は7分ですが1つのグループにつき最大1時間使用できます。

園内には、電磁誘導線が埋設されていて、3か所の自動停止ポイントでカートを停めて散策することも出来ます。

総事業費はおよそ7,400万円で、財源は市内に工場がある伸和コントロールズ株式会社の寄付金と過疎対策事業債が充てられています。

26日は、白鳥孝伊那市長らがカートに試乗しました。

また26日は、伊那市身体障害者福祉協会の会員4人も乗車しました。

カートは、27日から始まるバラ祭りから10月末まで運行することになっていて、時間は午前10時から午後4時までです。

しんわの丘ローズガーデンには、およそ270種類3000本のバラが植えられています。

現在バラは、咲き始めとなっています。

-

仙丈ケ岳頂上付近に新たな防鹿柵設置

南アルプス仙丈ケ岳の頂上付近でニホンジカの食害が確認されたことから、新たな防鹿柵を設置する計画が24日に開かれた南アルプス食害対策協議会で承認されました。

この日は伊那市役所で総会が開かれました。

今年度の事業計画のうち、仙丈ケ岳の頂上付近でシカによる食害が確認されたとして、7月に頂上から大仙丈ケ岳の中間の2箇所に新たな防鹿柵を設置する計画です。

また環境省関東地方環境事務所は、今年度も仙丈ケ岳の馬ノ背付近の高山帯でニホンジカの捕獲を行うとしています。

捕獲は6月を中心に行い、くくりわなを40基設置します。

目標捕獲数は10頭程度としています。

南アルプス食害対策協議会は、関係市町村や国、県、信州大学農学部などで構成していて、貴重な高山植物を食害から保護するために活動しています。

-

トンボの楽園でハッチョウトンボの羽化始まる

伊那市新山のトンボの楽園では、日本一小さなトンボ「ハッチョウトンボ」の羽化が始まっています。

ハッチョウトンボは日本で一番小さいトンボで、体長はおよそ2センチです。

25日はハッチョウトンボの羽化の様子を撮影することはできませんでした。

ハッチョウトンボが生息するトンボの楽園は、地元住民を中心につくる新山トンボの楽園を育てる会が整備を行っています。

25日は会長の北原幸人さんらメンバーが観察をしていました。

一円玉と比べてみると、ほぼ同じくらいの大きさです。

背が赤いのがオス、黄色と黒の横縞があるのがメスです。

ハッチョウトンボは日当たりが良い湿地に生息しているということで、今年は例年より1週間ほど早い、12日に最初の羽化が確認されたということです。

こちらはギンヤンマが羽化する様子です。

こちらはヨツボシトンボの羽化の様子です。

会のメンバーの酒井昇治さんです。

酒井さんは週に2度ほど観察に訪れるということです。

酒井さんによると今年は例年と比べてハッチョウトンボの数が少ないということです。

トンボの楽園ではおよそ30種類のトンボを見ることができるということで、今後観察会を開く予定だということです。

-

交通弱者を守る会 市議会に署名提出

伊那市民などでつくる交通弱者を守る会は、高齢者・障がい者のための、より利用しやすい交通サービスを求める署名を、伊那市議会に25日、提出しました。

この日は、交通弱者を守る会の久保村ハツ江会長ら7人が伊那市役所を訪れ、市議会の白鳥敏明議長に、1,345人分の署名を手渡しました。

伊那市では現在、65歳以上の高齢者などを対象にした、人工知能AIの乗り合いタクシー、ぐるっとタクシーと市街地デジタルタクシーの運行を行っています。

会では、エリア拡大や、運行時間の延長などで利用しやすい交通サービスを要望しています。

署名は、これらの要望について、伊那市と運行業者が実現に向けた検討・協議を行うことを要請するもので、去年11月から市内を中心に集めてきました。

白鳥議長は、「想いは受け止めました。関係団体とも話しをしながら、早期実現ができるように取り組みます」と話していました。

-

伊那まつり 原画デザイン決定

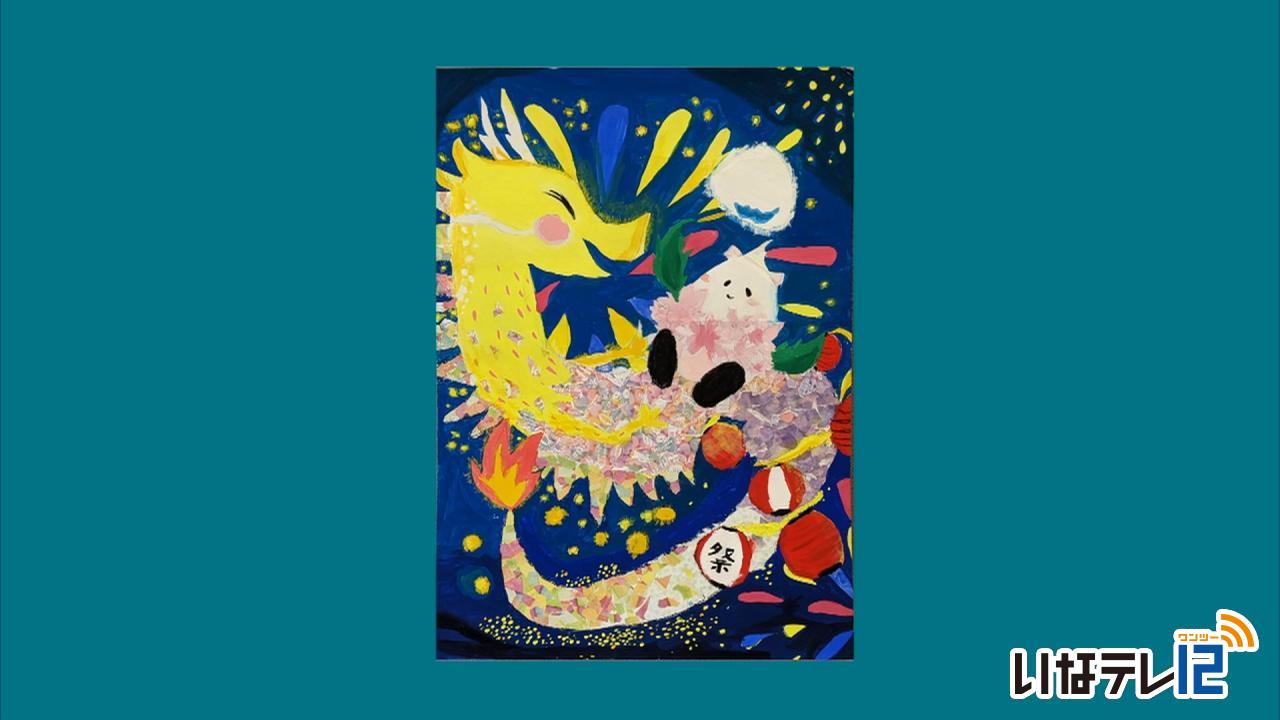

8月5日に開催される伊那市の第66回伊那まつりのポスター・うちわ・Tシャツの原画のデザインが24日、決まりました。

ポスター原画の最優秀賞に選ばれたのは伊那中学校2年生の岡村蜜さんの作品です。

コロナ禍の閉塞感から一歩踏み出そうという思いが感じられた点が評価されました。

選ばれたデザインは全戸配布するリーフレットの表紙に活用されます。

うちわデザインの最優秀賞に選ばれたのは、京都府の居関孝男さんの作品です。

今年はうちわを製作しないため、デザインは伊那まつりのPRに活用されるということです。

Tシャツデザインの最優秀賞に選ばれたのは静岡県の天野穂積さんの作品です。

Tシャツは紺色で、デザインは躍動する伊那まつりを表現したということです。

Tシャツは6月から販売される予定です。

-

箕輪町永坂さん ボート競技で全国優勝

箕輪町上古田在住で下諏訪向陽高校漕艇部3年の永坂日鼓さんは、3月に開かれた第34回全国高校選抜ボート大会で優勝しました。

22日は永坂さんが町役場を訪れ、白鳥政徳町長に大会結果を報告しました。

永坂さんは、兄の影響で高校からボート競技を始めました。

去年の県大会、中部選抜大会を勝ち抜き、3月に静岡県で開かれた全国大会に出場しました。

永坂さんが出場した男子シングルスカルの部は、1人乗りのボートで2000メートルを漕ぎ、そのスピードを競うものです。

全国から24人が出場し、優勝を果たしました。

現在は、アジア大会への出場が決まっているほか、世界ジュニア大会を目指し日々練習に取り組んでいるということです。

白鳥町長は「今後も日本の高校生のトップを目指して頑張ってください」と期待していました。

-

手づくり洋服展 キルトガッセ

伊那市福島で工房を営む根津幸江さんの手づくりの洋服の展示販売会が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、200点ほどの洋服が展示されています。

展示販売会を開いているのは伊那市福島で工房・キルトガッセを営んでいる根津幸江さんです。根津さんの制作歴はおよそ20年になります。

春から夏にかけての洋服を中心に展示販売していて、試着もできるということです。

材料には麻や綿などの自然素材を使ったカジュアルな服になっていて、重ね着ができるようにゆったり目に作られています。

また、ストールや小物も販売しています。

展示販売会は29日月曜日までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

小阪さん宅の池でカモの赤ちゃん生まれる

南箕輪村南殿の小阪洋治さん宅の池で24日にカモの赤ちゃんが生まれました。

生まれたカモの赤ちゃんは8羽で、親ガモの後ろを追いかけて泳いでいました。

小阪さん宅の池には、毎年この時期にカモが卵を産みに来るということで毎年楽しみにしています。

親ガモは4月中旬頃に卵を産みはじめ、きょうの朝、一斉にふ化しました。

カモの親子は3日程小阪さん宅の池に居るということです。

小阪さんは「元気で育ち、来年も来て欲しい」と話していました。

-

上古田でアヤメが見ごろ

箕輪町上古田の休耕田で育てているアヤメの花が見ごろを迎えています。

広さ30アールほどの畑におよそ3万本が植えられています。

アヤメを育てているのは山ん田の会です。

この場所は休耕田になっていましたが環境を守りたいと花を育てはじめて15年程になります。

山ん田の会代表の唐澤敬司さんは「散歩に訪れて楽しんでもらいたい」と話しました。

花は今が見ごろで、今月末まで楽しめるということです。

-

みのわ親子スポーツ体験フェア

スポーツを始めるきっかけにしてもらおうと「みのわ親子スポーツ体験フェア」が20日箕輪町内で開かれました。

体験フェアには箕輪町を中心に約20人が参加し、バレーボール、ソフトバレーボール、フェンシングの3種目を体験しました。

このうち、バレーとソフトバレーは、小学生のバレーボールチーム「みのわアタッカーズ」が指導しました。

参加した子どもたちは、メンバーやコーチからサーブの打ち方を教わっていました。

フェンシングでは、長野Jr.フェンシングクラブが指導しました。

剣の持ち方や、「突き」の動きを教わっていました。

このイベントは、興味のあるスポーツを体験してもらい親しんでもらおうと町教育委員会が開きました。

次回は27日の予定で、ソフトテニスとフェンシングが体験できます。

-

最高気温13.9度 肌寒い1日に

23日の伊那地域の日中の最高気温は13.9度までしか上がらず、3月下旬並みとなりました。

22日の最高気温は28.2度で、気温差は14.3度となり、この日は朝から雨が降る肌寒い1日となりました。

長野地方気象台によりますと、24日は晴れで、むこう1週間は最高気温が25度前後となり、激しい寒暖差はないと予想しています。

-

信大山ぶどうジュース販売開始

南箕輪村の信州大学農学部の学生が育てた山ぶどうのジュースの販売が23日から始まりました。

こちらが23日から販売が始まった山ぶどうジュースです。

1本500ミリリットル入りで1,100円(税込)です。

ジュースに使われているぶどうは、植物資源科学コースと、動物資源生命科学コースの3・4年生が育てたものです。

およそ40アールの圃場で栽培をしていて、去年の秋に収穫した4,000キロのうち、700キロをジュースに加工しました。

去年は天候に恵まれたため、例年より収穫量が多く、糖度も高いということです。

ジュースは果汁100%で、砂糖を使わずに作られています。

山ぶどうジュースは、1本500ミリリットル入り、税込み1,100円(税込)で販売されています。

1人3本まで買うことができます。

また、ナイアガラのジュースも販売されていて、720ミリリットル入りが1,200円(税込)となっています。

ジュースは、信大農学部の生産品販売所で買うことができます。

-

登内孝さん風景画展を開催

伊那市富県の登内孝さんの風景画展が伊那市のかんてんぱぱホールでひらかれています。

会場には18点の作品が展示されています。

展示されているのは去年9月にひらかれた第83回一水会展に入選した作品です。登内さんが生まれ育った故郷富県の農村の風景を油彩で描いたものです。

その他にも一水会展に出品・入選した作品が多数展示されています。

また、特に気に入っているという作品について登内さんは「雪の明るさと、川の暗さのコントラストに惹かれて描いた作品で、葦の穂の奥行を表現するのに苦労したということです。

登内さんは定年退職後に趣味で絵を描き始め、一水会展に出品して20年になります。

「題材は地元の棚田なので、近くに美しい場所があるのを絵を見て知ってほしい」来場を呼びかけています。

この展示会は29日月曜日までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

津野祐次さんバラ写真展を開催

伊那バラフェスタ2023のイベントの一つとして山岳写真家の津野祐次さんのバラ写真展が伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれています。

会場にはバラや南アルプスの風景を撮影した作品21点が展示されています。

このうち展示されているバラの作品は伊那市高遠町の「高遠しんわの丘ローズガーデン」で撮影されたものです。

来館者は「日常だと見逃してしまう一瞬が写真で切りとられていて美しい。朝露のしずくの作品が目を引く。」などと話していました。

津野さんは駒ヶ根市生まれで日本アルプスの山岳地帯を中心に自然風景を撮り続け、多数のメディアや広告に写真が採用されています。

写真展は6月4日日曜日まで開かれていて、入館料は無料です。 -

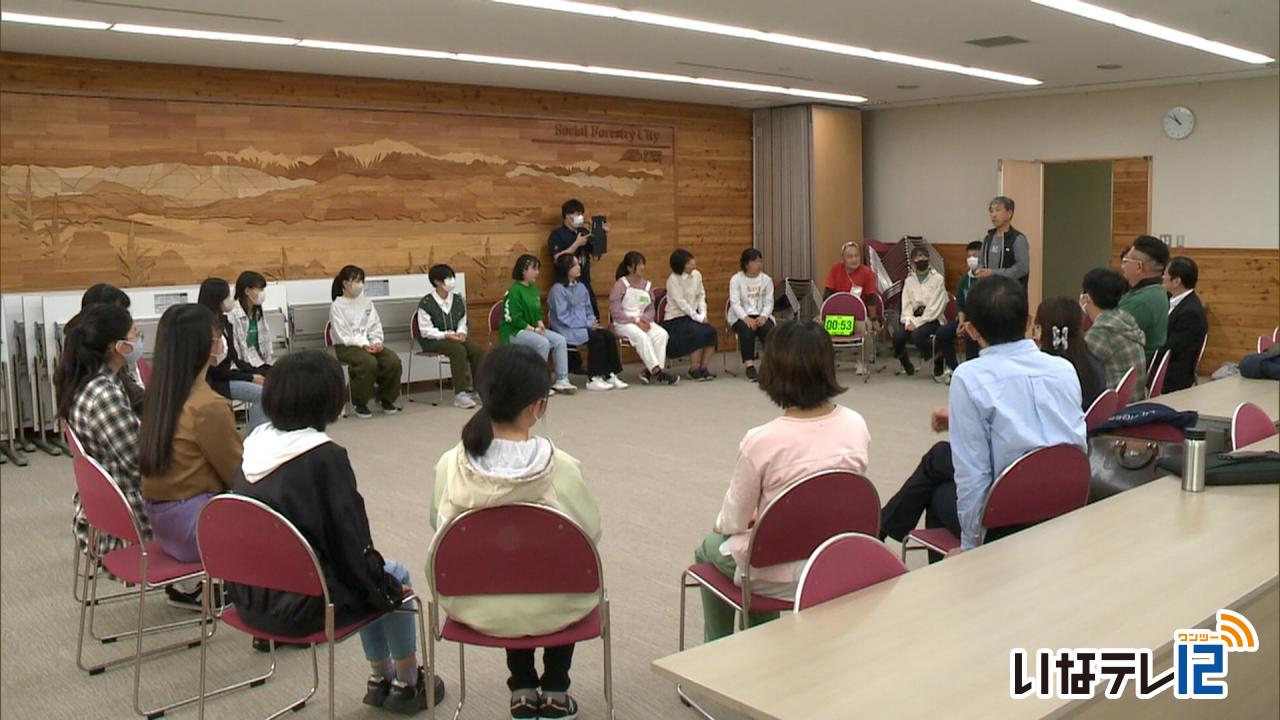

伊那市中学生キャリアフェス 生徒実行委員会開催

伊那市内の中学2年生が一堂に会し地元企業から話を聞く「伊那市中学生キャリアフェス」の今年度初めての生徒実行委員会が、14日、市役所で開かれました。

14日は、市内6つの中学校から2人ずつの合わせて12人が参加しました。

会議には、企業の人事担当者や過去2年間の実行委員経験者も集まり、顔合わせを兼ねて自己紹介をしました。

キャリアフェスは、中学生に地域のことを知るきっかけにしてもらおうと2016年に伊那中学校で初めて行われ、2018年からは市内の全ての中学2年生を対象に開催されています。

新型コロナの感染拡大防止のため令和2年度と3年度はオンラインで行われましたが、昨年度は3年ぶりに対面方式で行われました。

生徒は、「自分の殻を破りたいと思い参加した」「人前で自分の意見が言えるようになりたい」などと、実行委員になった理由や意気込みなどを話していました。

実行委員長を務める長谷中学校の清水慶一校長は、「本番に向けアイデアを出し合い、同世代のリーダーとして活動して欲しいです」と挨拶しました。

今後は、本番に向け11回集まり、内容などを決めていくとしています。

今年度は、11月16日にエレコム・ロジテックアリーナと周辺施設で行われます。 -

高遠商店街の電柱撤去完了 城下町の雰囲気とバラを楽しんで!

伊那市内では、伊那バラフェスタ2023が21日から始まり、およそ1か月間にわたりバラに関するイベントが行われます。

今年度初めて「高遠バラぶらり」が行われる高遠町の商店街では、先週電柱が撤去され、城下町の雰囲気とともにバラが楽しめそうです。

高遠ご城下通りでは、先週のはじめに無電柱化工事の対象区間およそ500mで電柱と電線の撤去が完了しました。

工事は、景観形成と災害時の電柱倒壊を防ぐため、県が総事業費およそ7億円をかけて2016年度から行っているものです。

一昨年11月に撮影した映像と比べてみても、圧迫感がなくなり歩道も歩きやすくなっています。

歩道には、近隣住民が育てたバラをはじめとする草花が並べられていて、城下町の風情と共に楽しめそうです。

今年は、現在市内で開催中の伊那バラフェスタに合わせて、初めて「高遠バラぶらり」が、6月10日土曜日に行われます。

仙醸蔵や高遠町観光案内所隣りの仲町駐車場を会場に、琴のコンサートや縁日、マグロの解体即売会などが行われます。

商店街のバラは現在、大輪系を中心に咲きはじめていて、見ごろは今週末からだということです。

281/(水)