-

中沢小の児童が焼きあがった炭を窯だし

地域の伝統を引き継ごう竏窒ニ、全校児童で炭焼きを行っている駒ケ根市中沢小学校で30日、焼き上がった炭の窯だし作業があった。児童らはまだ煙の臭いが残っている窯の中を興味津々でのぞき込んだ後、協力し合いながら堅く焼き締められた炭を窯から運び出した=写真。

炭焼きは同校の伝統行事。同地区に住む宮下秀春さん(74)の協力で今年は12日に窯入れをしたが、途中、煙突が詰まるハプニングが発生。19日にまきを入れなおし、無事窯だしの日を迎えた。

同校で6年間炭焼きをしてきた矢沢真美さん(11)は、この日初めて炭出しをした1年生をフォローしながら、窯の中から炭を運び出し「1回失敗したけど、今度はちゃんとできた。1年生とも一緒に運べて良かった」と笑顔を見せた。

炭は児童たち自らが使用するほか、PTAや農協祭などで販売し、本を購入する費用に当てる。 -

ドリームクラブ 花クラフト展

伊那市の愛好者らでつくる「ドリームクラブ」(有賀喜志子代表、10人)は5日まで「花クラフト展」を伊那市中央区の中部電力伊那営業所ギャラリー「ふれあい」で開いている。パンジー、クリスマス・ローズ、バラなどの花を使い、立体のまま乾燥させて作ったレカン・フラワー作品33点と、ネイチャープリント作品2点が展示されている。昨年に続いて2回目の開催。

有賀代表は「レカン・フラワーは押し花と違って立体なのが楽しい。乾燥の加減でせっかく作った花がバラバラと崩れてしまうこともあるが、きれいにできた時はとてもうれしい」と話している。講師の野沢伊代子さんは「レカンはフランス語で宝石箱。色あせが少ないので長く楽しめるのも魅力」という。

同クラブは04年4月に発足。野沢さんの指導で、月2回の例会で作品制作を楽しんでいる。

入場無料。午前8時30分縲恁゚後5時10分。土・日曜日休館。 -

太鼓教室開講

宮田村公民館「太鼓教室」は29日、村民会館で開講した。子どもたち7人と母親3人が参加。7月19日の祇園祭出演を目標に、伝統音楽の素晴らしさにふれる。

教室は初心者を対象に15年ほど続いており、宮田太鼓の北原健一さんらが指導。

さっそくバチを手に持ち「ドン、ドン、ドン」と力強く。

心にも響く音色は、初めて取り組む子どもたちの表情をどんどん真剣にさせ、練習にも熱が入った。

宮田小学校2年の植木貴大君は「学校でも打楽器をやっているので、挑戦してみようと思って」参加した。

一緒に見学に来ていた姉で同小4年の千尋さん、母親の文代さんも「せっかくの機会だから」と急きょ加わることに。

祇園祭まで全9回。本番までに2つの曲を習得する予定だ。 -

村歌碑の除幕

中川村片桐の村文化センター前庭に建立された村歌碑の披露が30日あった。寄贈者の座光寺喜久司さん(82)=小和田=、曽我村長ら村理事者が除幕、教育委員会関係者ら約10人が見守った。

碑は横1メートル、高さ90センチ、黒御影石製。庭にあった自然石(村産の花崗岩)の上に設置された。

曽我村長は「村発足50周年という記念の年に、1行1行に先人の思いが詰った村歌の歌碑をいただいた」と感謝し、寄贈者の座光寺さんは「大きな行事ごとに村歌が歌われることは良いこと。50周年の節目を記念し、建立させていただいた。村歌を歌って、協働、融和、思いやりの心が育まれれば」と期待した。 -

中川西小学校2年生(征矢浩平教諭、25人

)

「クックは角がある方で、ハッチは角がないよ。2匹ともとても元気だよ」。

中川村の中川西小学校2年生は昨年の10月から手作りの小屋でヤギを飼育し、今年3月27日に出産、雄2匹が生れた。子どもたちはヤギの飼育、感動的な出産シーンに立ち会い、命の尊さを学んでいる。

昨年、大鹿村の農家民宿、塩嶺荘でヤギを観察、ヤギの絵を描かせてもらった子どもたち。すっかり、ヤギが好きになり「ヤギを飼いたい。ヤギを中心にした活動をしよう」と、塩嶺荘から2歳の雌ヤギを借り受けた。

早速、子どもたちは小屋作り。最初は使わなくなったハト小屋を利用していたが、狭いため、運動場付の新居を古材を集めて建設に取りかかった。運動場の柵は子どもたちが作り、砂も運んで敷いた。

大鹿からヤギが到着、子どもたちは「ナナちゃん」と名付け、可愛がった。

小屋の掃除などヤギの世話は当番を決めて、みんなで頑張っている。ヤギは干草やキャベツ、菜の花が好物、子どもたちが家から持ち寄ったり、給食センターからもらってきている。

10月末に種付けをし、ナナちゃんのお腹がどんどん大きくなるのを見て、子どもたちは「いつ、生れるのかな」とワクワク。春休み中の3月27日、お産が始まり、子どもたちは急ぎ登校し、ヤギ小屋に集まった。

「おかあさんヤギは苦しそうだった」「1匹は死んじゃうかと思った」と子どもたちは心配したが、2匹とも無事生まれた。

「生れてすぐに、赤ちゃんヤギはふらふらと立ち上がった」「半日位で歩き始めた」「すぐに母さんヤギのおっぱいを飲み始めた」と驚きの目を向ける。

小ヤギも1週間もすると、草を食べ始め、子どもたちは「草をむしゃむしゃ食べた」「コリ、コリ、パリ、パリ食べた」「でも、母さんヤギのおっぱいも飲んでいる」と、細かく観察する。

小ヤギはまもなく、乳離れになり、子どもたちは乳しぼりができるようになる。今から、ヤギの乳でチーズを作ったり、ホットケーキを焼こうかなどと楽しみにしている。

征矢教諭は「ヤギを飼うようになってから、優しくなった。力を合わせて、頑張ることができるようになった」と育ちを。(大口国江) -

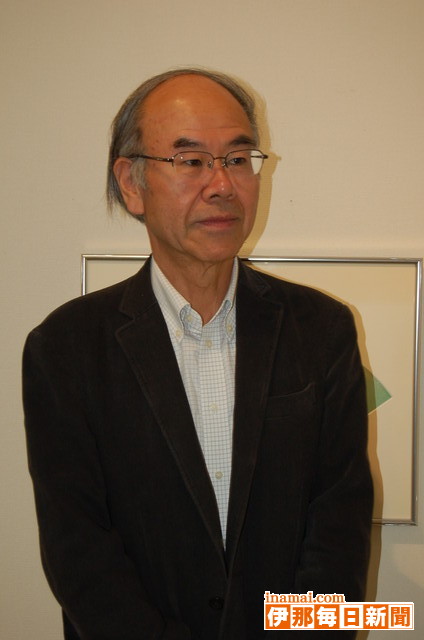

駒ケ根市文化財団理事長に就任

駒ケ根市赤穂町四区

小原恒敏さん(66)

駒ケ根市にはいろいろな土壌があり、各地区の文化もさまざま。建物(文化センター)に関わる文化だけに限らず、市民のみなさんがそれぞれに関わっている郷土文化の振興も考えていきたい竏秩B

この4月、駒ケ根市の文化の拠点である市総合文化センターと「おもしろかっぱ館」などの管理・運営を担う文化財団の理事長に就任した。

「突然の話だったから正直戸惑った」と語るが、駒ケ根市の郷土芸能「駒ケ根太鼓」に30年以上携わってきたほか、郷土芸能の振興や保存を目的として始まった「駒ケ根郷土芸能まつり」の発足当時から関わるなど、地元文化への思い入れは強い。

「以前は良い家に住み、生活水準の高い生活をすることが『文化的な生活』と言われていた。しかし、毎日の生活の中で花を見たり、鳥の声を聞いたりする中で『美しいな』と感じる心を育んできたのが日本の文化。金銭的な価値を追い求める文化ではなく、日本に合った文化を大切にしていきたい」 -

和太鼓グループ「鼓龍」 高校生と吹奏楽コラボ

南箕輪村の和太鼓グループ「鼓龍」(井原夏二会長、13人)は6月1日、県松本文化会館(松本市)大ホールで行う、松本蟻ケ崎高校吹奏楽クラブの定期演奏会にゲスト出演する。演奏会で吹奏楽との共演に初挑戦するため、本番に向けて練習を重ねている。

メンバーの一人の姪が同吹奏楽クラブに所属していたのをきっかけに、「和太鼓とコラボレーションしたい」との高校生たちの思いにこたえるため、出演を決めた。演奏会では、グループオリジナル曲の「大地」など3曲を演奏する。

地元を中心とする高校生から60代までのメンバーは、本番に向けて4月から週1回の夜練習に取り組んできた。「声を掛けてくれた気持ちがうれしい」と井原会長。吹奏楽クラブに姪がいる中島園子さん(47)=北殿=は「高校生に少しでも和太鼓の魅力を知ってもらえれば」と話している。

入場料300円(小学生以下無料)。午後1時開場、1時30分開演。問い合わせは、松本蟻ケ崎高校(TEL0263・32・0005)へ。

松本蟻ケ崎高校吹奏楽クラブと共演する「鼓龍」。当日に向けて練習するメンバーたち -

20年の歴史・ス阿波踊り・ス今年も祇園祭に華添えて

あばれみこしで有名な宮田村津島神社祇園祭を華麗に彩る「阿波踊り信州みやだ連」。今年も7月19日の祭り本番に向けて練習が始まった。祭りに参加を始めてから20年目を迎え「最高の演舞で盛りあげたい」と意気込んでいる。

新たなメンバーも加わり、子どもから大人まで約60人が参加。同連の阿波踊りは勇壮なみこしと対極の優雅さで観衆を魅了し続けており、手さばきやステップなど練習にも余念がない。

「子どもたちもたくさん参加してくれている。祭り本番はにぎやかにいきたい」と北原健一連長、小木曽広子副連長。

練習は村武道館で毎週水曜日の午後7時から。6月中旬からは土曜日も行う。

新たなメンバーも随時募集中。問い合わせは小木曽さん85・2609へ。 -

記者室大口

中川東小6年は村内の池からすくってきた天然メダカを繁殖させ、元の池に戻すという活動を始めた。先日はその前段として、水槽で生れたメダカを自然に慣らしてから、放流しようと、手作りの池に放した▼南信さくらそうの会は絶滅寸前の辰野町産の桜草を会員が株分けなどで繁殖させ、自生地に150株を植栽した。貴重な動植物を絶滅に追いやるのも人間だが、戻し、復元させることができるのも人間しかできない▼同会の小林省吾会長は種で増やす事も試みたいと言っていたが、種なら株分けよりも、時間はかかるが何10倍も増やす事ができる。山野草は1人が1種類、種で増やして、元あった場所に百倍にして戻せば、かつての花野の復元も夢でないと思う(大口国江)

-

東伊那小で地元から講師を迎えたふるさと学習開催

郷土のことを学ぼう竏窒ニ、駒ケ根市の東伊那小学校(今村貴美子校長)で28日、地域の伝統文化などを学ぶ「ふるさと学習」があった。わら細工やおやきづくりになどに取り組む地元住民17人を講師に迎え、地域で継承されているさまざまな文化を学んだ。

「ふるさと学習」は、子どもたちに地元への理解を深めてもらうとともに、文化の担い手として、成長してもらうことなどを目的として4年前から取り組んでいるもの。毎回児童の保護者や地域住民などの協力のもと、開催しており、今年は講師として17人、ボランティアとして7人の地域住民が同校を訪れた。 -

箕輪進修高校多部制・単位制転換・校名変更記念式典

箕輪町の箕輪進修高校(荒井和人校長)は25日、多部制・単位制転換・校名変更記念式典を同校で開いた。同校生徒や同窓会員、町関係者、地元企業代表など600人近くが出席し、同校の新しい歩みを祝った。

同校の多部制・単位制はI部(午前)・II部(午後)・III部(夜)の3つの学習時間帯が設けられており、修得単位を卒業単位数まで積み上げていくシステム。1期生として今年度入学した161人(第I部クリエイト工学科40人・普通科68人、第II部普通科41人、第III部普通科12人)が学んでいる。

式典で新入生代表としてあいさつした弘光早苗さんは(I部普通科)「新しい学校で学習し始めて2カ月。何よりうれしいのは20人前後の小集団で勉強できること。丁寧に教えてもらったり、気軽に質問できることはとても役立つことだと感じている」と述べていた。

また伊藤修生徒会長はあいさつの中で「この4月の生徒会の活動を振り返ると、日程の違う1年が参加できるような工夫が必要なこともあったが、これまで以上の活動ができたと思っている。クラブ活動にもたくさんの人が加入し活発に活動している」と述べていた。

式典後には日本工業大学機械工学部教授の佐藤茂夫さんが「もったいない精神で毎日の生活を見直す」と題し講演をした。 -

リトミック教室開講

リズムにあわせて体を動かし、スキンシップする乳幼児親子対象の宮田村公民館「リトミック教室」が23日、村民会館で開講した。3年目を迎えた人気講座。宮田ミュージックサークル(MMC)の指導で、親子の絆、仲間とのふれあいの輪を広げている。

3歳未満対象の「ちびーず」に27組、3歳児対象の「ちゃいるず」には30組が参加。若い親子の交流の場ともなっており、リピーターも多い。

今年度も12月まで8回を予定しており、MMCの瀧澤智恵子さん、赤羽みゆきさん、戸澤恵美さん、飯塚奈々恵さんが指導。

さっそくこの日も軽快なピアノの音色にあわせて、体を動かした参加親子。

花畑を散歩している風景や、自分自身がタンポポになって風に乗っている心地を体全体で表現したり。

親子で手をつなぎ、心と体をふれあわせながら楽しんでいた。 -

祇園祭1、2年祭典委員合同会議

350年の伝統を誇る7月19日の宮田村津島神社祇園祭に向けて、1、2年両祭典委員の合同会議が24日、同神社社務所であった。委員の任務と今後の日程を確認。伝統の重さを感じながら、祭りの成功に向けて各委員が意思疎通を図った。

今年の祭典委員長は「1年」が小池光俊さん、「2年」が小田切洋一さん。

この日は、町一区の東野昌裕さんが祇園祭の歴史と伝統についても語り、「誇りと責任を持って、良かったと思える祭りにして」と呼びかけた。 -

祇園祭実行委員会

7月19日の宮田村津島神社祇園祭に村商工会の立場で関わる実行委員会(委員長・前林善一商工会長)はこのほど、全体会議を開いて準備を始めた。老朽化したちょうちんをスポンサーを募集しながら新調することなど確認し、伝統ある祭りを盛り上げていく。

前林委員長は「祇園祭の中心は氏子のみなさん。我々は黒子に徹して支えていきたい」とあいさつ。

今後の日程や打ち上げ花火の寄付などについて打ち合わせた。 -

文化とは

活力に満ちたにぎわいの村づくりを目指す南箕輪村の新公民館長は「公民館の活動を元気のある村づくりにつなげたい」と願っている。集団生活の中でわれわれをつないでいるものが「文化」だとの考えに共感した▼衣、食、住などの日常生活に関わる慣習から、芸能、政治といった社会構造まで幅広い文化。技術進歩や社会体制の変化などに応じ、新しい文化を生み出してこれたのは、多様な環境に適応できる人間だから▼公民館を拠点に、各地域で多くの団体が生涯学習活動を繰り広げる。そこにいる人々の表情は朗らかだ。「心の豊かさがあれば・ス悲しい事件・スは起きない」と公民館長。若者には特に生涯学習に目を向けてもらいたいと願う。

(布袋宏之) -

子ども祇園ばやし、伝統受け継いで

あばれみこしで知られる7月の宮田村津島神社祇園祭にむけて25日、まつりの到来を告げる祇園ばやしの練習が始まった。氏子である町一、二、三区の小学生から高校生まででつくる「子ども祇園ばやしの会」で、江戸時代から続く伝統を受け継ごうと取り組んでいる。

大人たちでつくる祇園ばやしの会の川手友幸会長や加藤政義さんらが指導。

「今から350年前に始まった祇園ばやしは、町区の人たちがずっと大切に守ってきた。みんなが次代に伝えていって」と呼びかけ、さっそく練習を始めた。

子ども祇園ばやしの会は1982年に発足。今年は新たに10人ほどが加入し、笛や太鼓など希望の楽器で練習に励んだ。

今後は毎週練習を行い、7月19日の祭り本番で奉納する。 -

天然メダカを保護を目的に飼育、繁殖させ池に放流

中川村の中川東小学校6年生(大木島学教諭、21人)は27日、中庭の手作りの池に、保護目的で飼育、繁殖させた天然メダカの成魚(体長2縲・センチ)400匹と、稚魚(同8ミリ)100匹を放流した。直径4メートル、深さ1メートルの池で慣らし、9月ころには沖町の池に放流する計画。

同クラスは4年生の時、身近な地域を調べるうちに、沖町の池で天然メダカを発見。上伊那ではほとんど天然メダカがいないことを知り、9月、池からメダカ50匹を捕まえ、保護を目的に、ペットボトルで1人1つがいずつ飼育を始めた。

メダカは水草の根に卵を生み、児童は親メダカに食べられないように離して飼育するなどして、翌年には千匹の稚魚が生れた。元の池への放流について話し合った結果「水槽で育てた稚魚が自然の池で生きていけるか心配」と言う意見でまとまり、自分たちで池を作り、その池で自然に慣らしてから、放流しようということになった。

池は手作業で掘り、学校水田で栽培したもち米を販売した収益金で防水シートを張り、水田の土を入れ、ヨシを植え、数カ月がかりで完成させた。

まず、池にはエサとなるミジンコを放流、ミジンコの繁殖を確認した上で、5月に誕生した孫世代の稚魚と合わせて、この日の放流になった。

金倉航平君は「ちっちゃな稚魚が大きくなってうれしかった」。小林司君は「大きな石が出て、池づくりが大変だった」。小笠原れん君は「稚魚が大人のメダカになるのに、すごく時間がかかると思った」。

大木島教諭は「メダカの飼育を通して、動植物に優しくなった。責任感も出てきた」と話している。 -

中川2小学校で屋外で給食

)

五月晴れ、青葉、若葉の校庭で27日、中川村の中川西小学校は「さつき給食」、中川東小学校は「青葉給食」を行った。

この日の献立は、「ソースカツ丼」。かき玉汁、キュウリ、キャベツ、ニンジンの浅漬け、運びやすいようにと、牛乳は紙パック、デザートは子どもたちに人気のブドウゼリーなど。

このうち、東小では校庭の桜の木の下に仲良し班でシートを広げた。

準備ができると、給食委員会が「ソースカツ丼はご飯の上にキャベツ、熱々のカツを乗せ、しょう油やみりん、ソースを混ぜたたれを掛けて食べます。豚肉はビタミンBIが豊富で、疲労回復に効果があります」と丁寧に説明。「いただきます」のあいさつで、一斉に食べ始めた。

教育実習で来校していた県看護大学生5人も加わり、緑豊かな景色、おいしい空気と一緒に、給食を味わった。

) -

手作りの演奏会「レクイエム」 6月に迫る

地域の音楽文化の向上を願う伊那市の手作りの演奏会「フォーレのレクイエム」が6月1日、県伊那文化会館大ホールで開かれる。

演奏会は7回目となるが、フォーレの「レクイエム」を取り上げたのは初めて。伊那谷、木曽を中心に集まった団員150人と伊那フィルハーモニー交響楽団のオーケストラ40人の大編成は「型破り」(北沢理光実行委員長)で、ダイナミックさが聞きどころという。

昨年6月から練習を重ね、最終段階に入っている。

25日は、オーケストラ、ソリストとの合同練習。出演者は本番と同じ舞台に立ち、完成度を高めた。

当日は午後1時半開場、2時開演。演奏会は伊那フィル演奏のドボルザーク「交響曲8番ト長調」に続き、レクイエムに入る。指揮は駒ケ根市の春日俊也さんが務める。

入場料は一般千円、高校生以下無料。

問い合わせは、伊那市生涯学習センター内の北沢実行委員長(TEL78・5801)へ。 -

伊那養護学校でさすまた講習会

伊那市西箕輪の伊那養護学校で23日、さすまた講習会があった。同校職員約50人が参加し、スクールサポーターの倉田富夫さんから、さすまたの使い方や簡単な護身術の指導を受けた。

伊那養護学校は昨年、不審者が校内に侵入したことを想定した防犯訓練を行なったが、その時に職員の間から、「さすまたの使い方をしっかりと教わっておきたい」という意見が出たため、今回の講習会となった。

倉田さんは「不審者を制圧するよりも、生徒と職員の安全を第一に考えること」と不審者が侵入した時の心構えを話し、「さすまたの短所は相手に奪われやすいこと」「刃物が届かないように根本の方を持つ」「右正面で構えた方が安全性が高い」などさすまたの使い方を具体的に説明。

倉田さんの理にかなった説明を職員たちは「おお」「なるほど」と熱心に聞いていた。

ひと通り説明が終わると、職員たちは8人ほどのグループに分かれ、不審者役をそれぞれ交代で演じながら、さすまたの使い方を練習した。

また簡単な護身術として、手をつかまれた時や、後ろから抱きつかれた時に振りほどく方法なども練習した。

職員たちは倉田さんに「さすまたが近くにない場合はどうすればいいか」「不審者が入ってきた時に職員にどのように伝えればよいのか」などさまざまな質問をしていた。 -

上伊那華道会会長

箕輪町

春日セツ子さん

創立50周年を迎える上伊那華道会。13流派87人で始まった会は現在、13流派317人で構成。6月に記念いけばな展を計画する。

「一口に50年と言っても大変な歴史と皆さんおっしゃってます。段々に人数が増え続いてきたことはすごいと思います」

小原流の教授で、同会に所属して43年。2年任期の会長職は09年3月まで務める。

会員は、各流派の教授者の資格を持ち、入門後10年以上経過した30歳以上の人が対象で、各流派からの推薦で入会する。

毎年華道展を開くが、会員が多いため出瓶は1年おき。半数ずつの展示をしている。

「50年は意義のあること」と、今回は前期、後期で全員が出瓶する。個々の展示スペースは、例年の間口1メートルから今回は90センチと少し狭くなるが、それでも記念すべき華道展を会員皆の作品で彩る。歴代会長や会員の名簿も作成。式典は8月に計画している。

同会の展示は、「自分たちの流派の花だけでなく、いろんな流派の花を見せていただける。勉強できるので諸流も大事だと思う」。1本1本の花に対しても水が落ちないように手を入れるなど、皆が心を配る。「花に対しては流派を超えて共通の思い入れがある」という。

教授資格を取って44年。自宅のほか2会場で教室を持ち、指導にあたっている。

23歳で華道と茶道を始めた。結婚により数年休んだが再開。「何かをやれば途中で放り出すのはきらい」で、子どもが小さいときはおぶったり、手を引き、自分が具合が悪くて寝ていても教室には通った。

小原流は自然の姿を水盤上に生ける「写景」があり、枯れた姿を生けることもある。「花は水をやらなければ枯れますし、手当ては面倒ですけど、人間の生き様に通じる。生の花に意義がある」という。

「いい先生に恵まれ学ぶことが多かった。親の教育もあったが、茶道、華道という道については1週間に1回通う中で何か得ることがあった」という。「主人の理解もあって、恵まれた環境を生かさせてもらった。打ち込めることがあるということは、毎日の張り合いにもなった」と振り返る。

今は、「楽しく来ていただける雰囲気を作り、手抜きのないように、私の蓄えた知識を教えたい」という。

上伊那華道会の記念展は6月6日から9日まで、伊那商工会議所イベントホールで開く。「なるべく大勢の方に見ていただけて、事故がなく会期4日間が過ごせればいいなと、役員としてはそれだけですね」。開催に向け準備が進む。(村上裕子) -

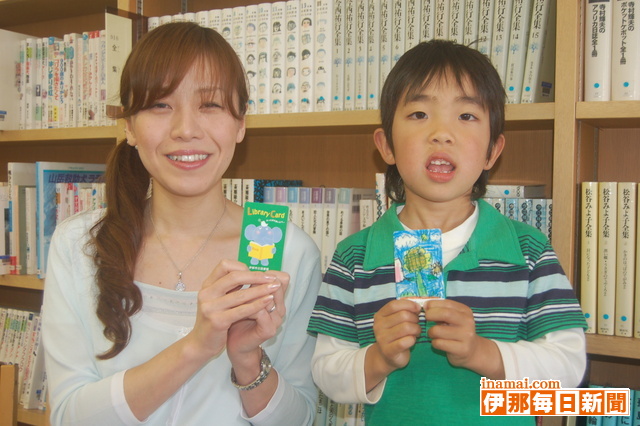

図書館カードデザインコンテスト表彰式

伊那市の伊那図書館で24日、第1回図書館カードデザインコンテスト入選作の表彰式があった。デザイン採用の2人に、表彰状と新デザインの利用者カードを贈った。

受賞者は、上の原保育園に通う宮下光誠ちゃん(5)=中央区=と、三洋グラビアに勤務する早川美佳さん(34)=箕輪町木下。

早川さんは、小学校2年の長女が「ママの描いた絵がカードになったらうれしいな」という一言で応募した。「長女の好きなゾウをデザインした。カードが愛され、図書館利用者が増えたらうれしい」と話した。

乗り物の本が好きという光誠ちゃん。母・真由美さんによると、4月から年長組(ひまわり組)になり、ヒマワリと夏の青い空を組み合わせてクレヨンで描いた。

新デザインのカードは新規登録者に配布。すでに利用者カードがあってカード変更したい場合は1枚100円かかる。

合併で図書館の情報システムを統合したことに伴い、共通の利用者カードを作成。利用者などにデザインの応募を呼びかけたところ、196人から209点が集まった。 -

KID,Sエコロジーコンサート 南箕輪村で8月開催

南箕輪村は8月4日村民センターで、子どもと環境について考えるイベント「KID,Sエコロジーコンサート」を開催すると発表した。村は26日縲・月6日、イベントで宝塚歌劇団OGの但馬久美さんが特別出演するショートミュージカルの共演者として、村内外の小学3縲・年生を対象に募集する。

イベントは、「子ども地球サミット」(8月1縲・日、清内路村)の連動企画。南箕輪村でのイベント開催は、同サミットの企画制作に携わる会社「トリニティ」(飯田市)の社員で、同村南殿出身の清水環さん(32)が話を持ち掛けたのがきっかけとなった。

ショートミュージカル「蛍火の空の下」は村内の大芝高原や「半沢蛍の生息地」を舞台に、児童がホタル役となって環境問題を訴える内容。村内からは信州大学の学生も参加する。演出家のITOSANは「一緒に最高の思い出をつくろう」と、歌やダンスが大好きな子どもたちの参加を呼び掛けている。

イベントプロデューサーの清水さんは「村がもっとよくなるため、地元で何かやりたいとの思いで提案した」。唐木一直村長は「コンサートを通じて、村に元気や活力が生まれることを期待する」と話している。

児童の募集は先着50人で、問い合わせ先は、南箕輪村役場総務課(0265・72・2104)へ。

記者会見でコンサートの実施を発表した関係者たち -

宮田中で防犯訓練

宮田村宮田中学校は23日、不審者侵入を想定して防犯訓練を行った。過去2年間行っている訓練の教訓を活かして、教職員が冷静に対応。実際さながらの緊張感で、最優先する生徒の安全確保を徹底した。

不審者役の駒ケ根署員が学校に侵入。察知した教職員が情報を伝達し、生徒たちに危険が及ばないよう対応した。

大声で暴れ叫ぶ不審者役に対して、サスマタと呼ばれる防犯グッズや机を活用してバリケードに。

生徒がいる各教室も不審者が入り込めないように閉鎖した。

数分間の・ス立ち回り・スが続いたが、教職員は距離感を保ちながら警察が到着するまで時間を引き延ばした。

同様の訓練は今年で3年目。不審者役と相対した教職員のひとりは「過去2年は犯人と格闘する形になってしまったが、反省も踏まえて距離を取りながら対応できた。大きな声で情報を伝達、共有することにも気を配れた」と話した。

この日は、生徒たちの安全教室もあり、署員が携帯電話犯罪の現状などを解説。身の回りに及ぶ危険を自覚し、身を守る術を学んだ。 -

朗読劇「青い目の人形 ふるさとの宝もの」

飯島町のいいじま文化サロンが制作主催する手作り朗読劇「青い目の人形 ふるさとの宝もの」の参加者顔合わせが18日、飯島文化館であった。小学生から高齢者まで40人余が出席し、自己紹介に続き、8月3日の公演に向け、早速、本読みのけい古をし、文化サロン会長の後藤監督や脚本の根本銀二さんから指導を受けた。

「青い目の人形」は昨年、文化サロンと「この子たちの夏を読む会」の共催で「青い目の人形、学校日誌」として上演され、脚本は滝沢孝夫さん(駒ケ根市福岡)が書下ろした。今年度は文化サロンの主催事業として取り組み、滝沢さんの脚本に根本さんが手を加えた。

ストーリーは80年前、アメリカから贈られた七久保小学校の青い目の人形の運命をテーマに、同校に現存する「昭和2年学校日誌」、関係者の手記などを参考にした。

物語は1927年(昭和2年)4月2日、日の丸と星条旗の旗を振って、人形を迎える式から始まる。ギューと抱くと「ママー」となく人形に子どもたちは大喜び。日中戦争から太平洋戦争へと軍靴の響く中、敵国の人形として、壊されようとしたが、時の校長と女先生の働きで書架の奥深く隠された。そして、1986年、人形は発見され、再び日の目を見るまで、激動の昭和を時代背景に、人形を通して、平和の尊さを訴える。

今回は人形を守った女先生の1人、米山操さんもスクリーンに登場するほか、平和を願う詩の群読、平和憲法にも触れる。

現在、公演への参加者を募集している。

募集は出演者、照明、音響効果、衣装などのスタッフ。戦争当時の服や道具を貸してくれる人など。

公演は8月8日午後7時から、文化館で。

詳細は文化館(TEL86・5877) -

赤穂高校定時制、人権学習で川田悦子さんの話を聞く

駒ケ根市にある赤穂高校(米山明広校長)定時制で21日夜、人権学習講演会があった。薬害エイズ問題の真相究明を求める運動の先頭に立って活動してきた川田悦子さん(59)が、血液製剤からエイズに感染した次男・龍平さんとともに歩んできたこれまでを振り返りながら、「自分らしく生きる」について語った=写真。

龍平さんが遺伝性の病気「血友病」だと分かったのは生後6カ月の時。その後、血液製剤での治療を続ける中、米国から輸入した血液製剤により、龍平さんは10歳の時にエイズに感染していることが分かった。

当時はまだ、エイズに関する治療研究も進んでおらず、川田さんはどうしようもない不安感のため、毎日涙する日々だったが「息子の命をなんとしても守りたい」という一心で東京大学医科学研究所に息子のエイズ治療を依頼。川田さんはそのことを龍平さんにも告知した。

川田さんは「そのとき息子は『お母さん、ぼくエイズになったら自殺する。これ以上苦しみたくない』と言った。私は『そんなこと言わないで』としか言えなかったが、心の中でなんとしても、どんなことがあってもこの子と行きぬこうと思った」と語り、その後も龍平さんとともに薬害エイズと戦ってきた日々を説明。生徒たちはその話に真剣に耳を傾けていた。

龍平さんとは現在、参議院議員として活動している。 -

南箕輪中経ヶ岳強歩大会 426人参加

南箕輪中学校(堀田実校長)の「経ヶ岳強歩大会」が23日あった。標高差約1300メートル、約9キロの道のりを「完歩」するタイムを競う伝統行事で56回目。全学年から426人が参加し、心身を鍛えながらゴールを目指し、眼下に広がる河岸段丘など村の自然を自分の目で確かめた。

雨のため順延となっていた強歩大会だったが、この日は晴天。午前7時、大芝高原プール前の駐車場をスタートした生徒たちは、ゴールのある8合目(標高2035メートル)を目指し、カラマツ林の登山道をそれぞれのペースで力強く進んだ。

登山道は毎年、事前にPTAらが笹刈りなどの整備をしており、各所には地区生徒会の地区長らが応援看板を設置した。「完歩目指して頑張ろう」「ベストをつくせ」などのメッセージが、顔を真っ赤にして登り続ける生徒たちの歩を助けた。

男子は3年の倉田龍馬君(14)=北殿=が1時間34分24秒、女子は2年の宮下優華さん(13)=北原=が1時間41分1秒で優勝。2連覇の宮下さんは「家族も応援してくれていたので家に帰ったらすぐ伝えたい」と笑顔だった。

2合目付近からは勾配がきつくなり、生徒たちは足をふんばって進んだ -

日本画家、千村俊二さん(61

「飯島町や駒ケ根市など故郷では10回ほど個展を開いたが、その都度、町内の知合いや高校の同級生などに応援して頂いている。故郷のみなさんは情に厚く、助けられている」。

現在、飯島町のJR飯島駅前ヤナギヤアミカホールで「自然との出会い」をテーマに「日本画展」を開催。

会場には雪深い八甲田山に分け入り、スケッチした大作「雪晴れ」。小雪降る中で凛と咲く「寒牡丹」。大鹿村の青いケシ畑で描いた「青いケシ」。萌黄色のバックに白い花が新鮮な「浜ゆう」。足元の小さな花にも目を止め、丁寧に描いた「シャガ」「シュウカイドウ」など花鳥図、富士山や赤石山脈など風景画などSMから50号の大作まで約40点がずらり。

1946年、飯島町本郷の日本画家、千村甫の次男に生れ、父の背中を見て育った。伊那北高校3年の時「画家は経済的には厳しいが、自分が努力すれば認められる世界。絵を描くことが好きで、父の影響もあり、日本画家を志した」。愛知県立芸術大学日本画科では風景、人物など基本を学んだ。同大学院修士課程の修了作品で描いた「海」が日本美術院展に初入選し「日本画でやっていこう」と進路が固まったという。以後、10年連続入選し、現在、院友になっている。「天然の岩から取り出した緑青(ろくしょう)、群青(ぐんじょう)など、光沢がなく、光を吸収する色の美しさ。油彩にも水彩にもない」と日本画の魅力を。

飯島町には実家があることから、年数回、スケッチに訪れる。「故郷は空気が澄んで緑がきれい。初夏の田んぼの早苗が風に揺らぐ、今の季節が最高にいい。この美しい自然をいつまでもと願っている」と話す。

個展は6月2日まで、開催中の21、24、25、6月1、2日には千村さんが来場する予定。(大口国江)

) -

南箕輪中2年の大塚君 「夢コン」2年連続入賞

プロのオーケストラと共演できるフリューゲル・ピアノ・コンチェルト・フェスティバル「夢コン」全国大会に出場した南箕輪中学校2年、大塚智哉君(13)=同村北殿=が2年連続の入賞を果たした。全国大会に出場するのは4年連続。「オーケストラとの共演は楽しい。来年も挑戦したい」と話している。

日本アーティストビューローが主催する今回で20回目の「夢コン」は4日、大阪・メルパルクOSAKAであった。年齢制限を問わず、ピアノの技量別の全4部門に全国から約100人が出場。大塚君はその中で、入賞の協賛賞「BMGファンハウス賞」を手にした。

大塚君はベートーベン「ソナタ第8番ハ短調Op. 13『悲愴』より第1楽章」の課題曲で、2番目に難易度が高いシニア・スチューデント・コンチェルト部門に挑戦。全国区テープ審査、地区本選大会を勝ち上がり臨んだ全国大会ではオーケストラとの共演を「とても楽しめた」という。

大塚君が保育園の年長時から通う、同村北殿の望月音楽教室伊那レッスン室の主宰、望月玲子さんは「部活動などで練習時間が少ない中、難しい課題曲を気持ちよく、上手にまとめていたと思う。よく頑張りました」と話していた。

「夢コン」全国大会で入賞した大塚君 -

中沢小学校校長

今井晃校長(54)

「環境も素晴らしく、人が温かい。子どもたちもそういう地域で育っているから、本当に温かい」。

中沢の印象を語る。

この4月、中沢小学校の校長に着任した。上伊那は初任地の春富中学校をはじめ、赤穂中学校などで10年間を勤めた経験がある。

「上伊那は教師としての立ち上がりからお世話になった地域。中沢小でも私の持てる力を全力で傾けたい」と意気込みを見せる。

専門は体育。中学の教師だったころは陸上部の顧問として、全国大会に出場する選手を育ててきた。また、自身も、高校生時代には砲丸で県の記録保持者となるなど、数々の記録を残してきた。

「小学校時代はガキ大将だった。でも、中学時代に出会った恩師に『お前、力もあるみたいだし、ちょっと砲丸投げやってみろ』って言われ、陸上と出会った。それがなければ今、教師にもなっていなかったと思う。いろんな先生に恵まれた」と語る。

着任して約2カ月。当初の慌しさも落ち着き、この地域のことも見えてきた。

「中沢小はとても伝統のある学校。地域の方とのつながりも強く、教育にも協力的。安心して学校に来てもらえる強い絆があり、今後もそれを強めていきたい。その中で、子どもたちの『考える力』『思いやる力』『表現する力』『生きる力』を育んでいければ」

木曽郡南木曽町出身。現在は松本市に家があり、現在は単身赴任中。妻、息子4人の6人家族。

2810/(火)