-

伊那弥生ヶ丘高の生徒が伊那文で美術館学芸員の就業体験

伊那弥生ヶ丘高校の生徒6人は2日、就業体験学習で、伊那市の県伊那文化会館で展覧会準備をする美術館学芸員の仕事を体験した。

同館では、高校の依頼で学芸員の就業体験を受け入れ3年目。今年は3年生1人、1年生5人が参加した。

学芸員の役割や仕事について同館の林誠学芸員が説明。美術展示ホールで4日に始まる「風景の会絵画展-伊那谷・南信州を描く-」の展示準備で、作品の搬入から展示作業を見学した生徒は、作品を平行かつ等間隔に展示することや作品を壁から離す距離、傾きの微調整などの指導を受け、実際にワイヤーで作品を2点吊りする作業を手伝った。

1年生の鷲尾歩美さんは、「学芸員がどういう仕事をしているか知りたかった。学校の展示はだいたいでいいけど、ここは高さの調整などきちんとやらないといけない。結構大変だけどおもしろい」と話していた。

林学芸員は、「人前に出る展覧会場になるまでの裏方の仕事の本質的なところを知ってもらうことで、別の見方で展覧会をより深く楽しめるようになってほしい」と話した。 -

老いと若さの交流

日本の伝統的な民芸品の制作を通じて高齢者と若い世代に心の交流を図ってもらおうと、駒ケ根市の駒ケ根高原美術館は1日「老いから知恵を! 若さからエネルギーを!」と題した作品制作講座を同館で開いた。市内の2歳縲恍・w生と保護者など約30人が参加し、4グループに分かれて正月飾り、わら細工の花瓶、和紙を使った紙人形、折り紙の作り方を教わった。指導に当たったのは駒ケ根市高齢者クラブ連合会(高坂繁夫会長)の会員9人。高齢者と子どもたちは最初こそ口数が少なかったものの次第に打ち解けて仲良くなり、時折笑い声も上がるなど、和やかに交流を楽しんだ。

折り紙は来年のえと・ねずみとこまを制作。子どもたちは「難しい」などと言いながらも笑顔で折り紙に取り組んでいた=写真。

作品は9月22日縲・0月4日に同館で展示される。 -

パパ,s 伊那東小で絵本ライブ

伊那市の伊那東小学校PTAでつくる東小親子文庫は28日、上伊那を中心に活躍する市内の男性読み聞かせグループ「パパ,s絵本プロジェクト伊那」を同校に招き、絵本ライブを開いた。楽器や風船などを使った工夫のライブで、集まった夏休み中の児童ら約80人を楽しませた=写真。

同文庫の夏休み特別企画で、年度始めの会員に対するアンケートで多かった「パパ,s絵本プロジェクト伊那」のライブを開くことを決めた。同グループが同小学校でライブをするのは初めてとなった。

ライブは、フォークギターや三線(さんしん)などを使い、歌を歌いながら絵本を読み聞かせる手法が子どもたちの注目を集めた。「世界中の子供たち」の歌では、集まった児童たちにカスタネットやマラカスなどを配り、大合奏をしてた。

「パパ,s絵本プロジェクト伊那」は04年4月に結成。5人の個性的な父親が集まり、手法を凝らした絵本ライブを月1回のペース開いている。本年、社会貢献支援財団主催の「第5回こども読書推進賞」で奨励賞を受賞している。 -

河原町の飯ごうすいさん

河原町の飯ごうすいさんは、75人の子どもたちが参加。班ごとにご飯をつくり、親子一緒に夏の思い出をつくった。

一昨年まではマスのつかみどりも行っていたが、昨年から水中宝探しゲームに変更。子どもたちは川に入って、自然遊びを堪能した。

スイカ割りにも挑戦し、にぎやかに交流を深めていた。 -

大久保区の飯ごうすいさん

大久保区の飯ごうすいさんは、約30人の子どもたちが自分たちで石を組み、かまどをつくってカレーを調理。協力して汗を流した。

みんなでジャガイモ、タマネギ、ニンジンをザクザク切るなど、和気あいあいとクッキング。男の子たちが主体となって火の管理などを行い、美味しく完成した。

家庭の炊飯器とは違う、飯ごうで炊いたご飯の味を存分に満喫。スイカ割りも楽しんだ。 -

赤穂中生職場体験

駒ケ根市の赤穂中学校(杉田純治校長)2年生は26縲・1日にかけて職場体験で市内の企業や官公庁などを訪れた。30日には駒ケ根警察署(山本修作署長)を男女生徒5人が訪れ、警察官のさまざまな業務について学んだ。生徒らはパトカーの役割や機能について実際の操作を交えて詳しく説明を受けると、一般車と違う運転席付近の様子を興味深そうにのぞき込んだり、じっくり眺めたり。パトカーに備え付けの透明樹脂製のたてを警棒で思い切りたたく実験では、警察装備の頑丈さに感心しきりだった=写真。

生徒らは警察活動紹介のビデオを視聴したり、道場で逮捕術の実技指導を受けたりしたほか、石こうを使った足跡採取などの鑑識業務も体験。警察官の仕事について生徒らは「体力も頭も使う大変な仕事だ」と話し合うなど、日ごろの認識を新たにしていた。 -

箕輪中と庄内中の交流会

箕輪町の箕輪中学校と、町と「友好交流推進協定」を結んでいる静岡県浜松市庄内地区の庄内中学校との交流会が31日、ながた自然公園であった。1日までの2日間の日程で、初日はマレットゴルフや出し物などで楽しく交流した。

98年に始まり今年で9回目。夏休み中に両校の生徒会役員を中心に交代に訪問しあって交流している。

箕輪中は生徒会役員の3年生26人と2年生の評議員7人が参加し、庄内中の生徒会役員や評議員ら1年生から3年生まで20人を迎えた。

箕輪中生徒会副会長の市川和馬君が「楽しい企画を考えている。一緒に楽しい思い出を作りましょう」と歓迎。庄内中生徒会長の渥美心悟君は「交流できることがとてもうれしい。互いの学校を高め合い、ずっといい思い出になるよう頑張っていきましょう」とあいさつした。

参加生徒の自己紹介に続いて両校の学校紹介をした後、公園内のマレットゴルフ場でプレーを楽しんだ。夕食は皆で調理したカレーと焼肉を味わい、庄内中の生徒はキャビンに宿泊した。

1日は箕輪中の校舎や古田人形部、吹奏楽部と合唱部の発表見学などを計画している。 -

南箕輪村公民館書道研究会

35年の歴史がある南箕輪村公民館書道研究会。南箕輪村にまだ文化活動がなかったころ、当時の村公民館長が、「村でも何か始めたらどうか。それならだれにでもできる書道がよかろう」と提案し始まった。

受講者は100人と多く、皆が楽しみながら書道に励んできたが、後に舞踊や茶道、華道など文化活動の多様化に伴い1人減り、2人減りして、現在は子ども7人を含む15人が毎月2回、公民館で学んでいる。発足当初から伊那市西春近の西村星光さんが講師を務め、大人の会員の多くはすでに師範の資格を取得している。

「公民館に集まって書いたり、世間話をしたり。本当に書くことが楽しい人が残ったんだと思う」と話すのは、10年前から支部長を務める加藤今朝美さん。

加藤さん自身は、高校時代からずっと書道に親しみ、研究会発足時から参加している。「皆さん1日1枚は書く。私は農業が忙しいから雨降りと、天気がよく暑くて仕事ができないときに書いて、月に20枚は書きます。皆、好きでやってる。好きでなくちゃ、字は続けられない」という。

研究会では、かなと漢字を学び、漢字は主に漢文、かなは百人一首から題材を選ぶ。月末には本部の日本書道に作品を送り、評価を受ける。支部長クラスになると、創始者原田観峰さんの「観峰賞」を取らなければ-と、作品にも力が入る。

1作品を仕上げるのに少なくとも20枚は書く。「1文字1文字見ていては書けない。早く書かないと字の勢いがなくなる」。漢文、あるいは和歌の意味をしっかり飲み込んで紙に向い、一気に書き上げる。それでも1字だけが気に入らないなど満足できずに書き直し、納得できるまで取り組む。本部から戻ってきた作品の評価がよかったときの満足感や達成感が、「あぁ、やったな。来月もがんばろう」という意欲に繋がっているという。

「皆で和気あいあいとやってる。楽しみがあると病も回復できるし、皆が互いに元気をもらってます」

掛け軸や額装した作品は、JA上伊那南箕輪支店や大芝の湯ギャラリー、伊那市立図書館の展示コーナーなどで展示している。(村上裕子) -

1日からあいさつ運動強化旬間

中川村は1日縲・0日まであいさつ強化旬間と位置付け、「中川村はあいさつがよくできる村、この伝統を大切に」をスローガンに、07年度あいさつ運動を展開する。

村・小中PTA、みなかた・片桐保育園などが中心になって運動を展開。▽家庭内であいさつを気持ちよくかわそう▽子どもたちとのあいさつに一言添えよう▽大人同士のあいさつもこの機会に見直そう-などを重点項目に掲げた。

また、「あいさつで広がる笑顔、深まる絆、高まる安心」「あいさつで、今日1日さわやかに」「あいさつは皆を結ぶ、1つのわ」など各地区で標語を募集し、公共施設などに張り、運動の浸透を図っている。 -

町一区の飯ごうすいさん

小学生は夏休みに入り、宮田村内でも地区行事が盛んに行われている。各地区のPTAや育成会などが協力し、肝だめしや花火大会、納涼祭と多彩。火おこしから調理まで子どもたち自ら協力する飯ごうすいさんは、太田切川の河原で行う地区が大半で、野外体験も満喫している。

町一区の飯ごうすいさんは29日開き、38人の小学生が参加。村内の養魚場閉鎖により中止する地区が多くなったマスのつかみどりを、子どもたちの強い要望を受けて今年も実施した。

太田切川の河原にできた安全なよどみにマスを放流。子どもたちは素早い魚影を追いながら歓声をあげた。

ご飯を炊き、カレーを調理。遊んで汗をかいた後は、野外で食べる美味しい食事に舌鼓を打っていた。 -

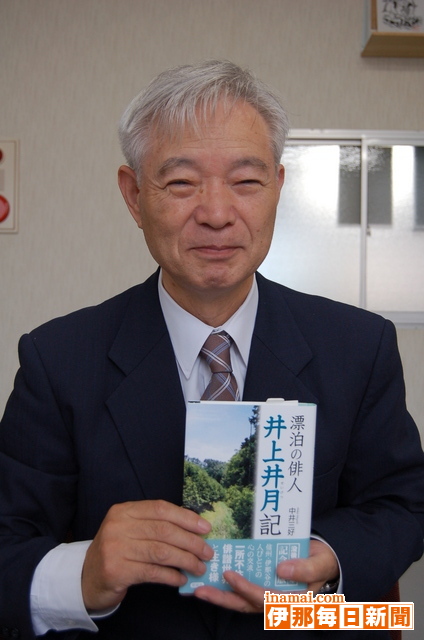

「漂泊の俳人・井上井月記」発刊

上伊那でいまだに根強い人気を保っている井上井月の俳諧世界とその生きざまを独自のタッチで著した書「漂泊の俳人・井上井月記」がこのほど彩流社(東京都千代田区)から発刊された。「(井月)没後120年記念出版」と銘打つ。

著者は、俳誌「俳句往来」主宰で、元高校長の中井三好氏(69)=東京都在住=。

長岡藩の優秀な青年武士として将来を嘱望されていた井月が、一所不在の侘びを追い求める俳諧師となって伊那谷をふらりと訪れ、住民の温かい人情に触れながら各地で名句を残し、やがて郷里へ帰ることもなく美篶村末広(現伊那市)で息を引き取るまでを、その時々の句と照らし合わせながら生き生きと描いている。流れるような文章は読者を飽きさせない。

あまり知られていない青少年期についても簡潔に触れてあり、当時の長岡藩の事情などを描写した個所と合わせ、井月の背景が立体的によく理解できる組み立てになっている。さらに、井月の発句や文章に、京都の連歌師たちが使っていた特殊な「新在家文字」が見られることから、「井月は長く京都あたりで俳諧の修業を積み、文学的感性も育んでいったのではないか」と推測するなど、国文学に精通した確かな分析力も随所で見せる。

井月を慕って伊那市まで墓参にやってきた種田山頭火や、「井月全集」を著した下島勲=駒ケ根市中沢出身=を通じて井月を知り、「与謝蕪村以来の日本文学の大発見」と絶賛した芥川龍之介の逸話なども興味深い。

中井氏はあとがきで「芥川龍之介の生涯を深く知ろうと、龍之介の父道章の主治医であり龍之介の文人仲間であった下島勲の文章を漁(あさ)っている時、井上井月の存在を知った。(略)龍之介が究明したであろう井月の俳諧の高みを望みたく、漂泊の俳人井月を求めて、その足跡の旅に出た」と記している。同書にはこの「足跡の旅」の成果がびっしり詰まっている。

174ページ。本体定価1500円。

9月2日に、中井氏の講演会が伊那市立図書館で開かれる。詳細は伊那毎日新聞紙上で後日紹介。 -

吹奏楽コンクール中学生の部

第47回県吹奏楽コンクール中学生の部南信A地区大会が28日、伊那市の県伊那文化会館大ホールであった=写真。2部門に上伊那、諏訪地区から計28校が参加し、各部門の県大会出場校を決めた。県吹奏楽連盟など主催。

コンクールはA編成(50人以内、課題曲・自由曲)、B編成(30人以内、自由曲)の2部門で実施。作・編曲家、中学校教諭5人が、演奏技術や表現力などを審査し、県大会(8月4日縲・に出場するA編成上位11校、B編成上位2校を決めた。

生徒らは喜歌劇やわらべ歌などを自由曲の題材に、日ごろの練習成果を発揮。息のあった、澄んだ響きが、ほぼ満席の会場に集まった保護者ら観客を魅了した。

県大会出場校は次の通り(上伊那関係分)。

▽A編成=春富、赤穂、伊那、飯島、辰野、箕輪(以上金賞)中川(銀賞)

▽B編成=該当なし -

長持ち会が20周年

宮田村町二区の有志らでつくる「信州宮田長持ち会」は28日、発足20周年の記念祝賀会を開いた。津島神社祇園祭本祭りに奉納し、2年に1度の村の夏祭りでも勇壮な練り歩きを披露するが、さらに伝統を育んでいこうと、地域一緒に節目を祝った。

あばれみこしが有名な宵祭りとともに、本祭りも賑やかに盛り上げようと発足したのがきっかけ。現在も60人余りが会員となり、地域を結ぶ役割も担っている。

祝賀会には会員が家族同伴で集まり、来賓含め80人ほどが出席。花井茂治会長は「長く続けられたのも地域の温かな支援あってこそ。今後もさらに協力していきたい」とあいさつした。

清水靖夫村長、加藤一彦町二区長は「25年、30年とさらに伝統を培って」と祝辞。

会員の伊藤博康さんが相撲甚句で20年を振り返ったほか、練り歩く時に口ずさむ独特の長持ち唄を全員で唱和するなど、和やかな雰囲気に包まれた。 -

戸台の化石保存会 伊那市長谷

伊那市長谷の南アルプス北西の登山口にあたる、南北約30キロ、東西約数百メートルの「戸台層」から産出する化石を「戸台の化石」と呼ぶ。中生代白亜紀(約1億4400万縲・500万年前)の海底でたい積した地層が地殻変動で隆起したものと考えられている。二枚貝化石トリゴニア(サンカクガイ)、アンモナイト類などさまざまな化石が出ている。

1899(明治32)年、地質学雑誌に「信州美和村のトリゴニア化石」として発表され、化石の産出場所として注目されるようになった。

化石研究者やマニアらが訪れ、貴重な戸台の化石が分散する心配があったため、化石をまとめて保存しようと1987(昭和62)年に戸台の化石保存会が発足した。長谷住民のほか、学習会に参加して興味を持った人、地質が好きな人など県外者を含めて構成される。

保存会では、採集地の保護や化石の散逸の防止、標本の整理、学習会などの活動を展開。活動内容を紹介した「アンモナイトだより」も発行している。

29日は、化石を採集する学習会を開催。地元を中心に、親子連れなど約60人が集まり、黒河内戸台の採取場所で化石を探した。

急斜面だったが、参加者は泥岩を手に取り、夢中になって一人ひとりハンマーで岩の側面をたたき割った。中から、化石が見つかると、小学生は「あったー」と大喜びで「これは何?」と興味津々だった。

見つかった化石は、9割がアンモナイト(かけら含む)で、そのほかは二枚貝、ウニ、植物など。

長谷公民館に場所を移した参加者は、化石の岩を小さく割り、一点ずつ箱に入れて採集日や採集者名などを記した。

この20年間で、アンモナイトだけで3千点以上が集まり、すべて長谷公民館にある「戸台の化石資料室」に保管。「どんなかけらも1カ所にまとめておけば、新しい発見の可能性もある」。化石の持ち帰りはできないが、いつでも見られるようになっている。

化石の産地はたくさんあるが、その場所ですべてを保存する活動は「おそらくない」。100年以上の採集記録が残っているのも、それほど多くないという。

伊東耕平会長(75)は「海から遠く離れた長谷に、しかも標高1000メートル以上の山地から、海の生物の化石が出てきている。地球変動のすごさ、地質のおもしろさを感じてほしい」と話す。

化石の学習会は年2回で、すでに63回目を数えた。秋にも開く予定。

(湯沢康江) -

歴史詰まった宮田宿周辺を散策、公民館ふるさと発見講座

宮田村公民館のふるさと発見講座は28日開き、かつての宿場町の風情が各所に残る町一区、町二区界隈を散策した。養蚕の隆盛を今に伝える貴重な3階建ての土蔵も見るなど、約20人の参加者は知られざる地域の歴史の奥深さにふれた。

村教育委員会の文化財担当者も最近存在を知ったという、明治時代に建てられた3層の土蔵。養蚕が盛んだった当時、製品となった絹織物を保管する倉庫に使っていたとみられる。

歴史を感じる佇まいに「すごいねぇ。こんな建物があったんだ」と驚きの声も。写真などに収める姿もあった。

宮田宿があった江戸時代の古地図と照らし合わせて歩いた参加者。大きく変わった街並みを眺めながら、往時の面影を残す水路や町の区画などに思いを馳せていた。 -

伊那市ふるさと大使 三沢さんが伊那中で講演

伊那市ふるさと大使のハワイ大学大学院教授三沢満さん(70)=ハワイ在住、西町区出身、写真=が26日、伊那中学校で、「少年少女の志を世界に向けて」と題した講演会を開いた。

三沢さんは出席した1、3年生に対し、進路に関係して講話。「今から地球規模の大きな気持ちを持ち、世界に飛び立つことを思ってほしい。そして、一日、一日を目的を持って過すことが大切」などと訴えた。

経済学博士として活躍する三沢さんは、世界で自分の気持ちを伝えるためには英語力が必要と主張。そのためには、▼耳から入る英語を覚える習慣を持つ▼英語に抵抗をなくすため、外国に友人をつくる竏窒ネどの方法を実践してほしいとした。

また、「海外で活躍するにも伊那がよりどころになる。故郷の意味を考え、そこからどう羽ばたいていくかが重要となる」と話した。 -

県選抜U-14海外遠征2007、小中学生空手道選手権大会出場選手激励会

飯島町役場で25日、サッカーの県選抜U-14海外遠征2007に選ばれた飯島中2年生3人(市村凌君・西村明典君・山口洸君)と、第50回全国小中学生空手道選手権大会に出場する松村世奈さん(飯島中3年、豊岡)の激励会があった。

県選抜U-14海外遠征2007は8月23日縲・月4日までスペイン、フランスなどを回り、マコンでトーナメントに出場したり、強豪クラブチームと試合をする。世界トップレベルのスペイン・フランスサッカーにじかに触れることで、県の中学生年代のレベルアップ、国体少年の部への強化などがねらい。上伊那や県、北信越、全国の各段階のトレーニングセンターで選抜、チーム34人中、飯島中から3人も選ばれたのは初めての快挙。

FW・MFの市村君(上の原)は「自分のできる最大限のプレーをしてきたい」。DFの西村君(南仲町)は「日本人とは違った体格、技術を持つ相手のFWに対し、止められるように頑張りたい」。GKの山口君(新田)は「将来に生かせる経験を集中的にしてきたい」とそれぞれ抱負を述べた。

一方、日本空手協会第50回全国小中学生選手権大会(8月4日、宮城県利府町で開催)に出場する松村さんは県大会(5月6日、松本市信州スカイパーク体育館で開催)で中学3年女子形の部でベスト8入りし、全国大会に駒を進めた。松村さんは「全国大会は最後の機会、悔いの残らない試合にしたい」と決意表明した。

##(写真)

出場する選手ら -

駒ケ根市内の5小学校終業式

駒ケ根市内の5小学校で25日、1学期の終業式がそれぞれ行われた。子どもたちが待ちに待った長い夏休み竏秩B始まりは一斉だが終わりは赤穂、赤穂東は8月20日まで、赤穂南、中沢、東伊那は21日までとなっている。

赤穂南小学校(下平達朗校長)では全校児童を前に3、6年生が学習の成果などを発表した。6年生は全児童が下級生を取り囲むように大きく輪をつくり、就学旅行の思い出をこめた絵を披露。ディズニーランド、東京タワー、雷門など、印象的な場所を描いた絵を一人ずつ掲げて見せた=写真。3年生は1学期に初めて習ったというリコーダーの演奏を披露。『さくら笛』と『ソロサンマ』の2曲を立派に演奏した。下平校長は「1学期はみんなそれぞれ頑張った。夏休みは火遊びをしない、けがをしない、うそをつかない竏窒フ3つの約束を守って良い休みにしてください。8月22日の2学期の始業式には元気に会いましょう」と呼び掛けた。 -

東伊那小児童会夏祭り

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)児童会は24日、児童会夏祭りを開いた。全校児童が縦割りの8グループに分かれ、児童会の各委員会が趣向を凝らして用意したアトラクションやゲームなどを楽しんだ。

校内の各教室や体育館などにはタワー崩しゲーム、楽器当てクイズ、ボール投げなど、7つのコーナーが設けられ、児童らがグループごとに会場を回ってはそれぞれのゲームに挑戦した。体育館でのボール拾いゲームは、アイマスクで目隠しした児童がパートナーの指示で動き、床に散らばっているボールを拾い集めてその数を競うもの。児童らは床に四つんばいになり「右」、「真っ直ぐ」などの声に従って懸命にボールを探し回っていた=写真。中には夢中になるあまり、壁に頭をぶつけて笑い合う児童も見られた。

高学年児童が1年生など低学年の児童を助けたり励ましたりしながら楽しくゲームに取り組む微笑ましい姿が校内のあちこちで見られた。 -

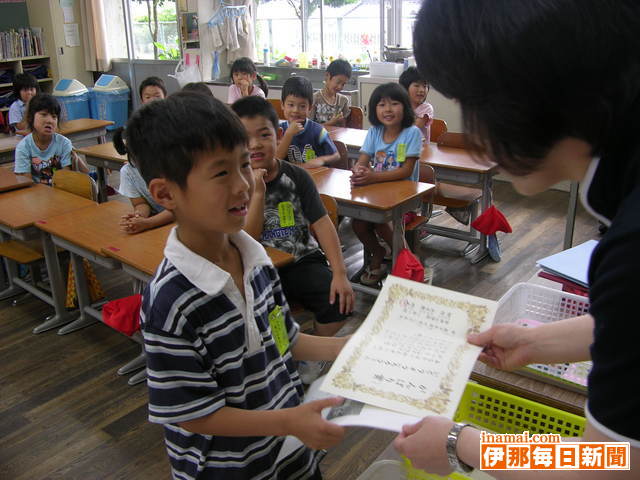

1年生は初めての通知表にドッキドキ

宮田村宮田小学校は25日、一学期を終業した。1年生にとっては初めてもらう通知表。ワクワクドキドキしながら、入学から75日間の新生活を振り返った。

1年1組では「友達ができた」「鉄棒ができるようになった」など、楽しかった、うれしかった、頑張った一学期の思い出を児童一人ひとり発表。

「お掃除よくできたね」「たくさん発言、素晴らしかった」と担任の大日野昭美教諭から声をかけてもらい、通知表とともに「がんばり賞」の賞状を全員が受け取った。

終業式では、2年生、4年生、6年生の代表児童が1学期の思い出や取り組んだことを発表。自立学級の児童は草笛の演奏、夏休みにコンクールを控える合唱クラブは心を込めて歌声を披露した。

清水閣成校長は「夏休みはいつもと違う自分を発見するチャンス。どんな花を咲かせてくれるか楽しみです」とあいさつした。 -

山田敏郎教育長(57)飯島町田切

島町教育長に就任、3カ月を経て「長い間、学校現場を歩いて来たが、教育長を拝命してから、毎日が新鮮な驚き、戸惑いの中で、みなさんに支えられていることを実感している」。

1949年飯島町に生まれ。地元高校卒業後、千葉大学教育学部に進学「小、中学校ですばらしい先生に出会ったことが、教師になろうと思った原点。恩師が児童演劇に関わり、演劇文化を通じて、子どもたちの表現力を伸ばしていく姿が強く印象に残った」。

初任は岡谷市の小学校で1年生を3学期から担任した「学校の裏山に基地を作ったり、子どもたちと一緒に遊ぶなど、若さにまかせて、夢中で頑張った。その時の出会いから、子どもから教えられることを学んだ」。

駒ケ根市の東伊那小学校では5、6年を受け持った「土器づくりをし、野焼きもした。地域も親和的で学校を支えてくれる気風があった」。

伊那市西春近北小学校では「先生方が互いに切磋琢磨し、学び合い、教師として磨かれた」

坂城町の村上小学校と伊那市東春近小学校では教頭を務めた。「忙しかったが、いいリーダーにお仕えし、いい子どもたちで本当に良かった」と振り返る。

阿南町新野小学校では校長に「地域から要望があった高齢者とのふれあいの場を小会議室に設けた。きっと、有効に活用されていると思う」。

05年から2年間、生涯学習課長として伊那教育事務所に勤務。「学校教育以外でも色々と学び、視野が広がった。学びたいという人の思いは学校も生涯学習でも同じと感じた」。

4月に教育長に就任し「教育にはいろいろな人がそれぞれの思いで関わっているが、やはり家庭教育が基盤。公民館の各種セミナーなど家庭を支える体制が確立し、保護者も安心して子育てできるネットワークが出来ている。子育ては不安や迷いはつきもの。迷いがあってもいい、そこからスタートする」。

また、4月から子ども室を設置し、教育行政の1本化を図ったが「担当職員がフル稼働し、献身的に新しい組織を軌道に乗せるために頑張っている」と効果を期待する。

「飯島町の小・中学生はすなおで、表現力もある。保育園では園児らが伸び伸びと過ごし、保育士がそれを支えている。飯島の子どもたちの良さを認めて伸ばす、行政として支えていきたい」と話す。

母と妻の3人暮らし -

高遠町図書館の科学教室

夏休みを前に伊那市の高遠町図書館は22日、科学教室を高遠町文化センターで開いた。小学生とその保護者など15人が集まり、「風船ぐるま」と「スライム」に挑戦した=写真。

夏休みの一研究に役立ててもらおう竏窒ニ企画したもの。講師には、元小学校の理科教師で高遠町内に住む三浦祥三さんを迎えた。

参加者はまず、膨らませた風船の空気を押し出す力を利用して走る風船ぐるまに挑戦。固紙などを切り抜いて車の車輪や胴体部分を作り、ストローやつまようじなどを使って車が走るための仕掛けを仕込んだ。そのほかにも、洗濯のりなどでつくるスライムにも挑戦し、楽しみながら科学に対する理解を深めていた。 -

「こまがね子育て10か条」策定を市長に報告

市民の子育てのよりどころにしてもらおうと検討を重ねてきた「こまがね子育て10か条」の策定が終了したとして子育て10か条策定会議(春日俊也座長)の委員らは24日、市役所を訪れ、中原正純市長に報告した=写真。春日座長は「真剣で活発な議論を重ねてきた。それだけにまとめるのに苦労したが、最後には納得いくものができた」と笑顔で話した。中原市長は「願いを込めた一条一条から熱い思いが伝わってくるようだ。市議会に相談した上で8月初めにも制定し、市民に周知して子育ての合言葉にしたい。今後の市政の大きな柱として生かしていく」と述べた。

こまがね子育て10か条は次の通り。

一、アルプスに 響くあいさつ 心が通う

一、早寝 早起き 家族で愛の朝ごはん

一、「ありがとう」「ごめんなさい」言葉で伝える 素直な気持ち

一、ほめてしかって抱きしめて 目を見てうなずき 最後まで

一、家事・育児 家族みんなで協力を できることからお手伝い

一、メディア漬けに御用心 テレビやゲームは時間を決めて

一、外遊び 群れ遊び 自然に身につく がまんやルール

一、顔出せば 広がる人の輪 ご近所づきあい

一、生まれ出た一つの命 大切に

一、(わが家の一条を家族で決めましょう) -

伊那市 中学生海外研修

夏休み中の12日間、カナダへ語学研修旅行に参加する伊那市の中学2年生16人(男子3人、女子13人)が23日夕、市役所を訪れ、酒井副市長らに出発前のあいさつをした=写真。

市が毎年、計画する中学生海外研修で、期間は30日縲・月10日。豊富な自然環境に恵まれた人口約8万人の地域、アルバータ洲レスブリッジ市で語学研修をする。期間中はホームステイし、地元の学生らとスポーツ交流などもする。

「文化の違う人々と積極的に話し、日本の文化も伝えてきたい」などと、参加者一人ひとりが研修に向けて意気込みを披露。中には、けん玉、福笑い、扇子などを持参し、異文化交流を楽しみたいと期待する生徒たちもいた。

酒井副市長は「有意義な、夏休みの思い出になることを期待する。カナダのみなさんとよい出会いをし、いろいろな体験をしてきて」と見送った。 -

伊那市・西箕輪中で1学期終業式

伊那市の西箕輪中学校(増沢英徳校長、162人)で24日、1学期の終業式があった。市内の小中学校では最も早い夏休み入り。生徒らは1学期を振り返り、休み中の目標を掲げた。

1縲・年生の各代表が今学期を振り返った。3年の笠松崇志君は、野球部の最後の大会について「3年生は少なかったが互いのことを知り、支え合うことが出来た。最高の仲間ともっと野球がしたかったが今後は、この経験を勉強や生活面に生かしていきたい」と話した。

増沢校長は「夏休み中にしか出来ないことに挑戦して。勉強でも昆虫採集でもよいので、一回りもふたまわりも大きくなったみなさんに2学期の始業式で会えることを期待する」とあいさつした。

終業式で校歌斉唱する西箕輪中学校の生徒 -

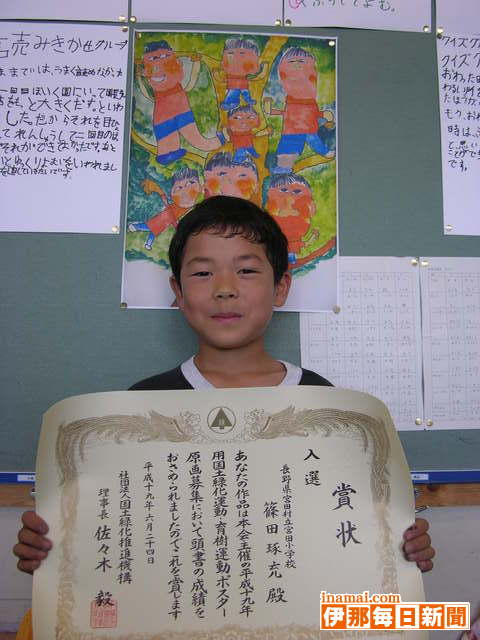

宮田小3年篠田琢充君が国土緑化運動ポスター原画コンクールで入選

宮田村宮田小学校3年の篠田琢充君(9)が、全国の子どもたちを対象にした「国土緑化運動・育樹運動ポスター原画コンクール」で国土緑化推進機構理事長賞(入選)を受けた。

同機構の主催で小学生の部は全国で17人が入賞したが、県内からは篠田君と文部科学大臣賞(特選)になった飯田市三穂小学校5年の古川孝一くんのみだった。

「木と友達を描いてみた」と話す篠田君。担任の唐澤剛俊教諭は「木の緑など、明るい色使いで描けていると思います」と話した。 -

携帯電話、インターネット学習会

中川村の中川中学校で20日、ネット関連のトラブルや被害に遭わないために、全校生徒を対象に、携帯電話・インターネット学習会を開いた。

講師はNPОマザーサポートITながのの中島直美さん。

中島さんは「ネットがらみの架空請求は、かつては大人がターゲットだったが、今は中高生が携帯電話を持つようになり、被害が中高生にまで拡大してきた。自分には関係ないと思っているかも知れないが、いつ何時被害に遭うか分からない」と注意を喚起した。

また「不審者対策で携帯電話を持つという人もいるが、携帯電話ではいざという時、命を守ることはできない。ひもを引っ張るだけの防犯ブザーでさえ、びっくりして使えない。悪い人は携帯電話を持っている中学生は親を通さず、直接連絡をとることができると考え、反って狙われる」と述べ、携帯電話やインターネットに対して、慎重な行動をとるように呼びかけた。 -

【記者室】同じ高校生だというのに…

横浜市にある私立高校の1年生が駒ケ根市を訪れ、当地の美術館で絵画のワークショップを受けた。都会の高校生はさぞや洗練されているかと思いきや、行ってみて驚いた▼講義を受ける50人以上の生徒のうち、3分の1もが机に突っ伏して傍若無人に寝こけているのだ。初対面の講師に対する敬意も緊張感もありはしない。まったくあきれ果てた無神経さだ。引率の教員も何も言わない▼奇しくも同じ日、夏の高校野球の取材にも行ったが、こちらはまるで別世界。どの選手も全身全霊で投げ、打ち、走り、声をからして叫んでいた竏秩B同じ高校生の同じ一日だというのに、この生きざまの落差は一体何だ。寝込んでいる生徒をたたき起こして考えさせなければならない。(白鳥文男)

-

祇園祭にYOSAKOIソーラン、梅舞会が初参加

宮田村のYOSAKOIソーラン「信州みやだ梅舞会」は21日にあった津島神社祇園祭宵祭りに初参加。多くの観衆の前で、息のあった踊りを披露した。

3年前の当時宮田小学校6年2組の児童が夏祭りで踊ったことから火がついた村内のソーラン熱。その後に梅舞会が結成され、大人も巻き込みながら活動が受け継がれている。

この日は中心商店街の各所で披露。20年近く祭りを彩る先輩格の阿波踊りとはまた違った迫力ある演舞で、観客を魅了した。

「こんなに多くの人の前で踊れて気持ちが良かった」とメンバー。伝統の祇園祭に新たな歴史を刻んだ。 -

紅がく庭園をピンクに染め

駒ケ根市の古刹光前寺では数10種類のアジサイが境内を彩っている。

山アジサイ系(ガクアジサイ)が中心で、がく(装飾花)が白からピンクに変わる「紅がく」「清澄沢」。真紅になる「紅」。がくが濃紫の「黒姫」など多彩。

日当たりのよい駐車場前に植えられた紅がくは今が見ごろ、辺りをピンクに染めている。

また、鐘楼の周辺には数百株のアジサイを植え、あじさいの小道を作っている。

吉沢道人住職は「アジサイは桜の木の下でもよく咲いてくれる。寺の雰囲気に合うガクアジサイを中心に集め、挿し木で増やしている」と話している。

2710/(月)