-

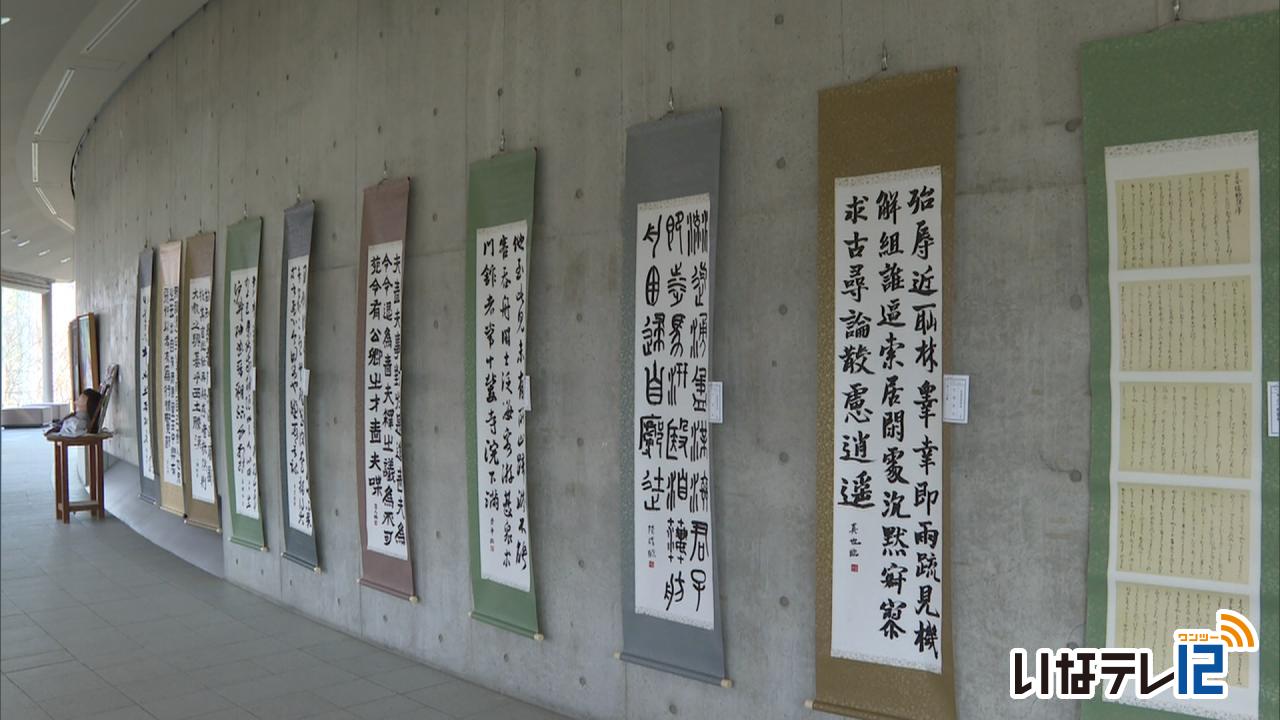

高遠高校芸術コース卒業制作展 あすから

伊那市高遠町の高遠高校芸術コースの3年生による卒業制作展、芸術フェスティバルが13日から信州高遠美術館で開かれます。

会場には芸術コース書道専攻の3年生10人の作品と、美術専攻の3年生9人の作品が展示されます。

この展示は、芸術コースの学習成果の発表の場として毎年開かれています。

書道専攻は、県書道展に展示された作品や、石に文字を刻む篆刻などおよそ30点を展示します。

-

ものづくり教育 箕輪町の小中学生の作品が並ぶ

箕輪町の小中学生の作品が並ぶ「ものづくり教育プログラム展示会」が箕輪町文化センターで11日から始まっています。

会場には今年度学校の授業で作った作品およそ200点が飾られています。

遠足で拾ったどんぐりを使った置物や、クリスマスのミニツリーなどが展示されています。

「ものづくり教育プログラム」は使う人を意識したものづくりをすることで、思いやりや細かな配慮を身に着けてもらおうと町教育委員会が2007年度から行っているものです。

展示会は22日月曜日まで町文化センター展示コーナーで開かれています。 -

仲仙寺で神願様を祀る

伊那市西箕輪の仲仙寺の参道入り口に家内安全を願うワラで作った蛇の神「神願様」が3日に祀られました。

3日は午前8時に1年間祀られていた神願様が下ろされました。

この後、仲仙寺の広間で作業が行われ、稲わらを編んで全長およそ4メートルの新しい神願様を作りました。

2024年はうるう年で、胴体のたてがみの御幣は例年より1本多い13本が取り付けられました。

口は蛇の形をしていて頭に角があることから竜をかたどったものとも言われています。

50年近く作っている小池富治さんは「作り方や寸法など、後世に残せるようにまとめ伝えていきたい」と話していました。

完成すると、師田和香住職により入魂式が行われました。

作った神願様は、仲仙寺の参道入り口にあるサワラの木にかけました。

毎年1月3日に仲仙寺の門前に住む5軒が中心となり奉納しています。

江戸時代からおよそ300年続く伝統行事で、神願様は1年間祀られます。

-

羽広の獅子舞 仲仙寺の奉納に向け稽古始まる

伊那市西箕輪羽広の住民でつくる羽広獅子舞保存会は、14日の仲仙寺での獅子舞の奉納に向けた稽古を9日に行いました。

9日は稽古の初日です。

羽広の獅子舞は家内安全や五穀豊穣を願うもので、およそ400年続く小正月の伝統行事です。

羽広区第6組公民館では雄獅子を担当する羽広地区の南側の地域が稽古をしていました。

獅子頭の担い手は年々少なくなっていて、今回は15年ほど前に一度経験している、青木優さん41歳が務める予定です。

羽広区第3組公民館では雌獅子を担当する羽広地区の北側の地域が稽古をしていました。

今回、雌獅子の獅子頭は白鳥敬さん53歳が務めます。

白鳥さんは18年ほど前に獅子頭を経験しているということです。

稽古では先輩たちから舞い方の指導を受けていました。

羽広の獅子舞は伊那市の無形民俗文化財に指定されています。

雄獅子と雌獅子の舞い合わせが特徴で、全国的にも珍しいということです。

14日に伊那市西箕輪羽広の仲仙寺で舞いが奉納されます。

-

小中学校で始業式 3学期始まる

冬休みが終わり、伊那市・箕輪町・南箕輪村の多くの小中学校で9日から3学期が始まりました。

伊那市の伊那東小学校3年梅組では、児童が冬休みの宿題の書初めなどを提出していました。

3学期の目標についてのプリントが配られ、一人ひとり考えていました。

体育館では全校児童約600人が集まり始業式が行われました。

田中智之校長は、「きょうから新たな気持ちで生活をしましょう。ぜひ、今年の自分の目標や意気込みを言葉にしてみてください」と話していました。

伊那東小学校の3学期は47日間で、スキー教室やスケート教室などが予定されています。

-

箕輪町富田の向山さん ほんだれ様飾り付け

箕輪町富田の向山喜通さんは、農作物の豊作や林業の安全を祈願する小正月の風習「ほんだれ様」の飾り付けを、7日に行いました。

7日は、向山さんが自宅の敷地内でほんだれ様の飾り付けを行っていました。

ほんだれ様は、台座を含め、高さは3mほどあります。

榊など3種類の木を使い、枝の先には米粉で作った繭玉や半分皮をむいたクルミの木を飾り付けていました。

クルミの木を稲穂が垂れた様子に見立てていることから「ほんだれ様」と呼ばれています。

20年ほど前まで養蚕業を営んでいた向山さん宅では、小正月の神様を迎える飾りとして、毎年1月7日にほんだれ様を作っています。

農機具や山仕事で使う道具の他、新型コロナの収束を願ったマスク、熊よけの鈴も飾り付けられています。

ほんだれ様は、今月20日まで飾るということです。 -

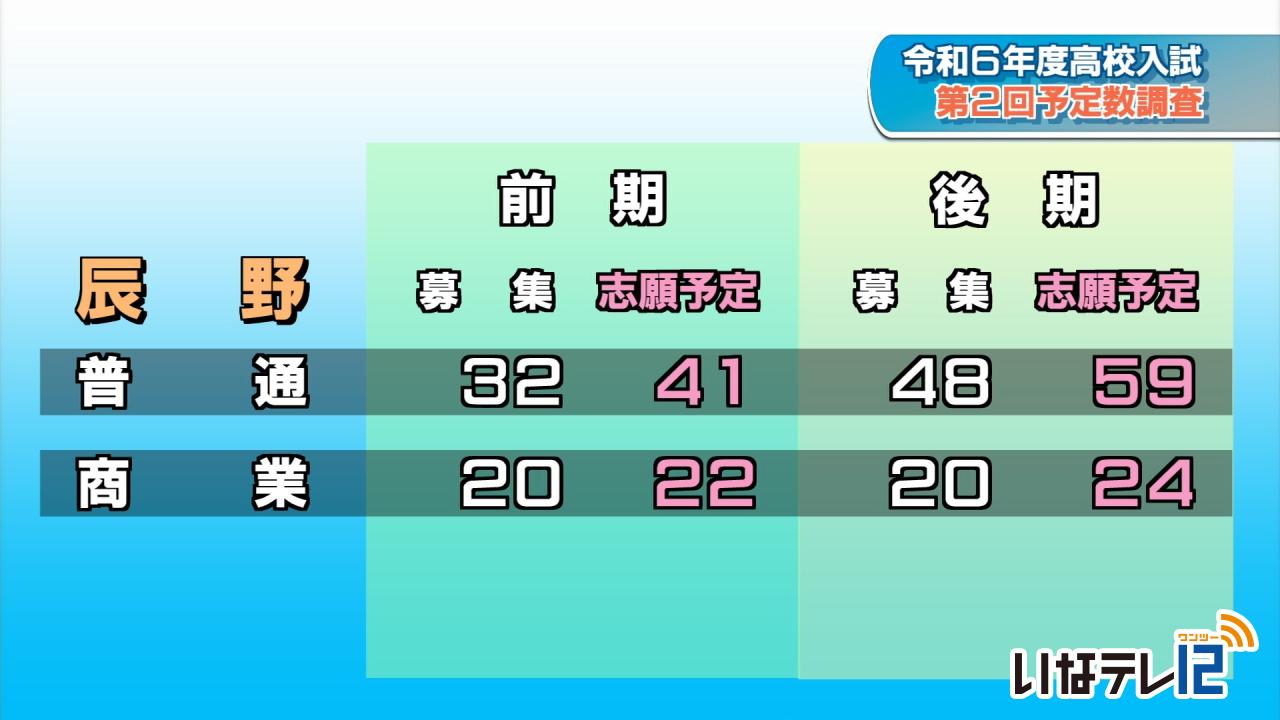

高校入試 第2回入学志願者数調査

長野県教育委員会は、令和6年度の高校入学志願者を対象に行った2回目の予定数調査をまとめ5日に発表しました。

辰野普通は、前期41人、後期59人です。

商業は、前期22人、後期24人です。

-

南箕輪小学校 歯科指導

南箕輪村の南箕輪小学校の児童は、26日に歯科衛生士から歯の磨き方を教わりました。

2年3組の教室では、児童達がカラーテスターで赤く染めた歯を磨いていました。

講師は歯科衛生士の塩澤志麻さんが務め、歯の模型で磨き方の手本を見せていました。

児童達は、鏡を見ながら歯についた色を落としていました。

塩澤さんは「ゴシゴシと力をいれずに、シャカシャカと小さな音で丁寧に磨きましょう」指導していました。

歯科指導は南箕輪小学校が毎年開いているもので、2年生から5年生の児童が歯の磨き方を教わりました。

-

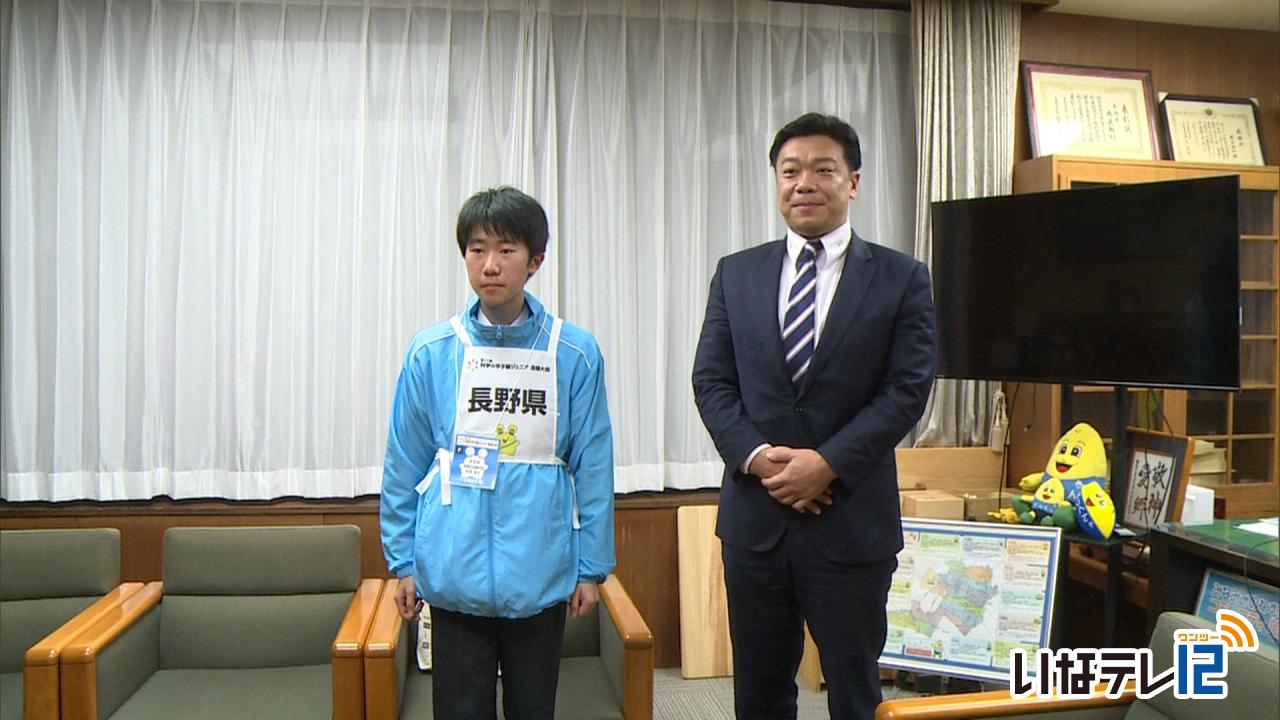

南箕輪中 田畑さん科学の全国大会出場

南箕輪村の南箕輪中学校科学技術部の田畑凜空さんが25日に村役場を訪れ、科学の甲子園ジュニア全国大会に出場し得た経験を藤城栄文村長に報告しました。

南箕輪中学校2年の田畑さんは科学技術部に所属しています。

8月の県大会で上位2チームに入り、南中を合わせた県内5校の合同チームで長野県代表として、8日に行われた全国大会に出場しました。

大会では理科・数学などの筆記競技と、プロペラを使った機体を作り当日発表のコースを走らせる実技競技が行われました。

入賞には届きませんでしたが、初めての全国大会でコミュニケーション能力を培ったということです。

藤城村長は「これからも活動を応援しています。」と話していました。

-

箕輪町功労者表彰の受賞者が長田保育園に電子ピアノ贈る

今年度、箕輪町功労者表彰を受賞した4人が箕輪町の長田保育園に電子ピアノを22日に贈りました。

22日は受賞者4人が役場を訪れ、白鳥政徳町長に目録を渡しました。

寄贈したのは、地方自治振興功労を受賞した、松本五郎さんと木村英雄さん、白鳥一利さん。

社会福祉功労を受賞した北澤俊雄さんの4人です。

受賞者を代表して北澤さんは「子どもたちに楽しんでもらえればうれしい」と話していました。

-

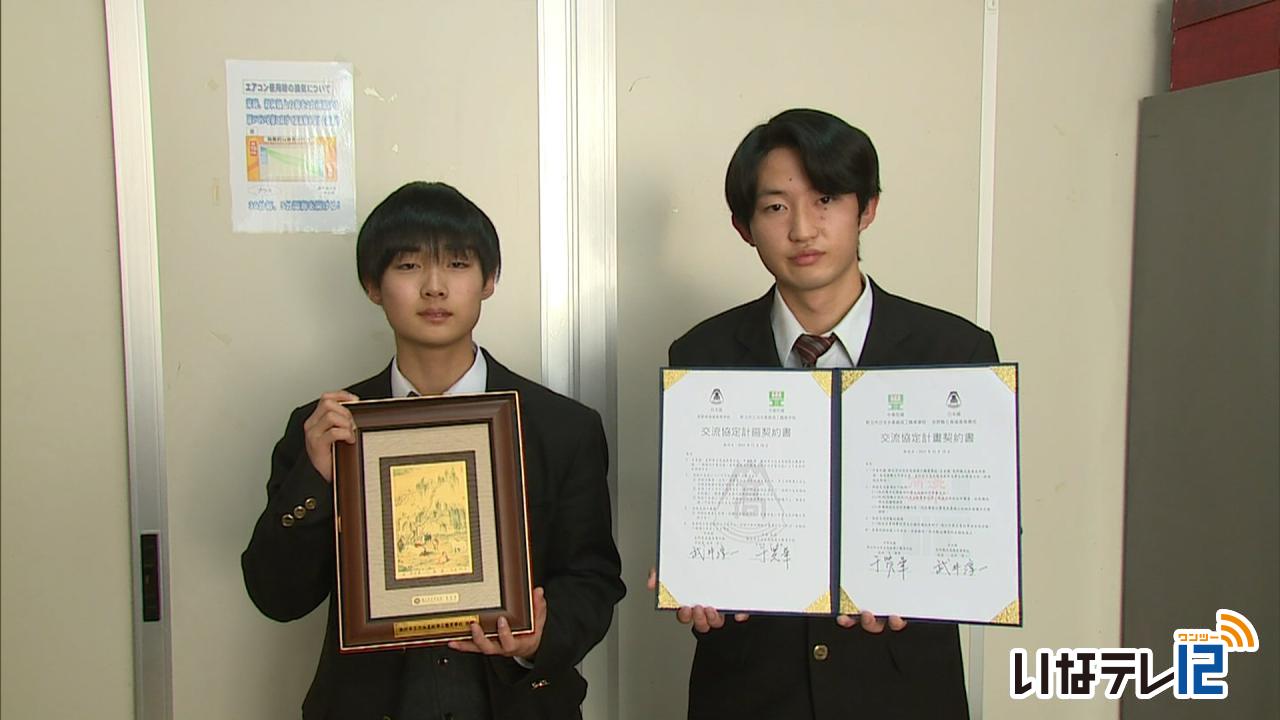

高遠高校と台湾の高校 姉妹校締結

伊那市高遠町の高遠高校は、グローバル人材の育成を図ろうと、台湾の職業学校と姉妹校締結を18日に行いました。

25日は、現地を訪れた生徒会長の松井優志さんと副生徒会長の小松天空乃さんが校長室に集まり、締結式の様子などを話しました。

姉妹校締結を行ったのは、台湾にある淡水高級商工職業学校です。

日本の商業高校にあたり、全校生徒2,300人が通っています。

松井さんと小松さん、教職員3人が17日から20日まで台湾を訪問しました。

18日は、現地で締結式を行った他、生徒2人は授業を受講し、相手校の生徒の家庭にホームステイをしたということです。

現地の生徒とは、学校や日本のアニメの話などで盛り上がったということです。

高遠高校では、今後オンライン交流の他、来年度にはお互いに行き来して交流したいとしています。 -

美篶小6年生が美術館で校外学習

伊那市の美篶小学校の6年生は、校外学習として信州高遠美術館で20日展示作品を鑑賞しました。

児童は、信州高遠美術館で現在開かれている長野県ゆかりの現代作家を紹介する作品展「シンビズム5」をグループにわかれて鑑賞しました。

会場には、南信地域の現代作家3人の作品が展示されています。

児童は作品を鑑賞して感じたことをお互いに発表し、その後学芸員からの解説を聞きました。

あるグループは伊那市出身の丸山晋一さんが撮影した写真を鑑賞しました。

児童は「作品を遠くから見ると虹のように見え、近くから見るとシャボン玉のように見える」と話していました。

他に、絵画と立体造形を手がける茅野市在住の津金多朗さんの作品も鑑賞しました。

また、空間展示・インスタレーションを手がける飯田市在住の持田敦子さんから、作品づくりについて話を聞きました。

20日は美篶小学校6年生の児童およそ50人が作品を鑑賞しました。

「シンビズム5」は信州高遠美術館で来月14日日曜日まで開かれています。

-

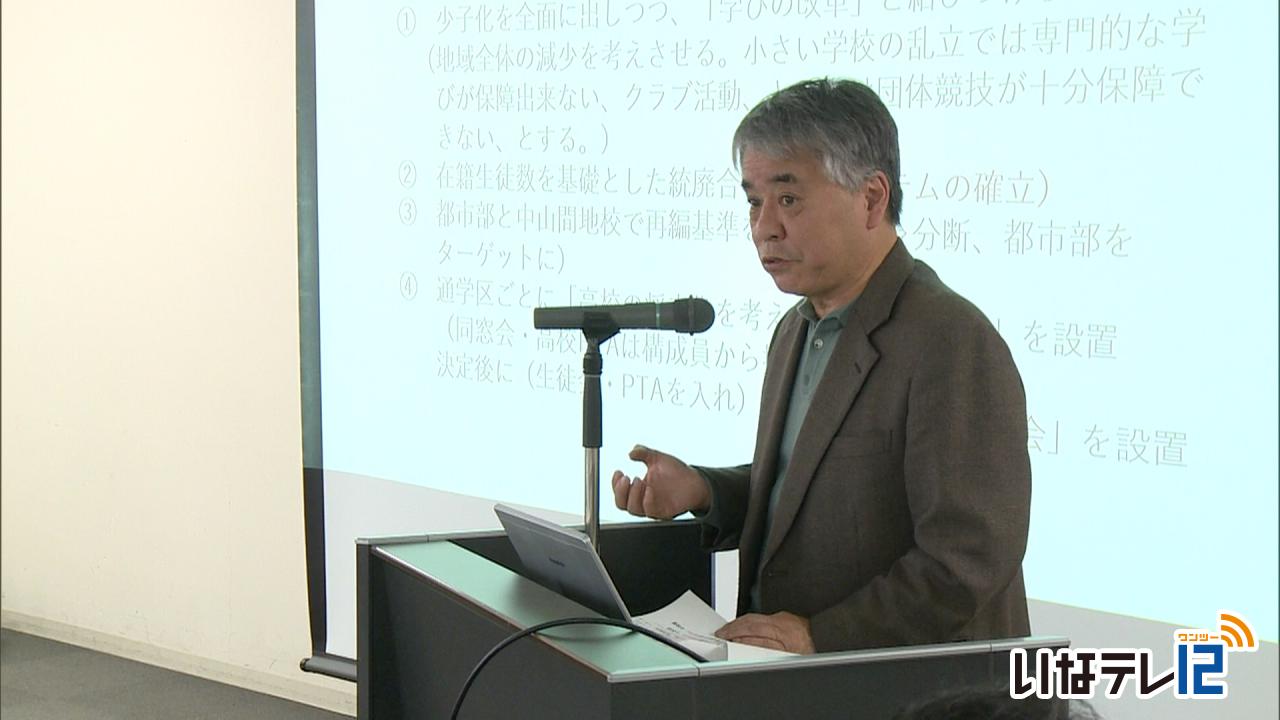

上伊那の高校再編考える集会

伊那の高校再編について考える集会が、このほど伊那市のいなっせで開かれました。

集会では、長野県高校教職員組合の林茂樹さんが高校再編の現在の状況と課題について話をしました。

上伊那では伊那北と弥生を伊那新校に、辰野商業・箕輪進修工業・上伊那農業・駒ヶ根工業を上伊那総合技術新校に、赤穂を総合学科新校に再編・転換する計画が進められています。

林さんは「再編で高校が広域化され、通学において生徒や保護者の負担が増す事になる」と話していました。

また、「生徒数に応じた再編基準の適用により、さらなる再編が行なわれる可能性がある」と指摘し、「少人数学級を検討する必要がある」と話していました。

集会は、住民有志でつくる高校再編を考える上伊那の会が開いたもので、会場にはおよそ40人が訪れました。

-

箕輪町 育休退園制度を来年度廃止へ

育児休業を取得した家庭は、3歳未満の園児を保育園から退園させなければならない国の制度、育休退園について箕輪町の白鳥政徳町長は来年度から廃止する考えを22日に示しました。

これは22日、役場で開かれた定例記者懇談会の中で、白鳥町長が明らかにしました。

この制度は、3歳未満の園児を保育園に通わせている保護者が育児休業を取得した場合は退園しなければならない国の制度です。

町では今後、制度を廃止した場合の受けれ人数の調査や保育士の手配などを検討していくとしています。

-

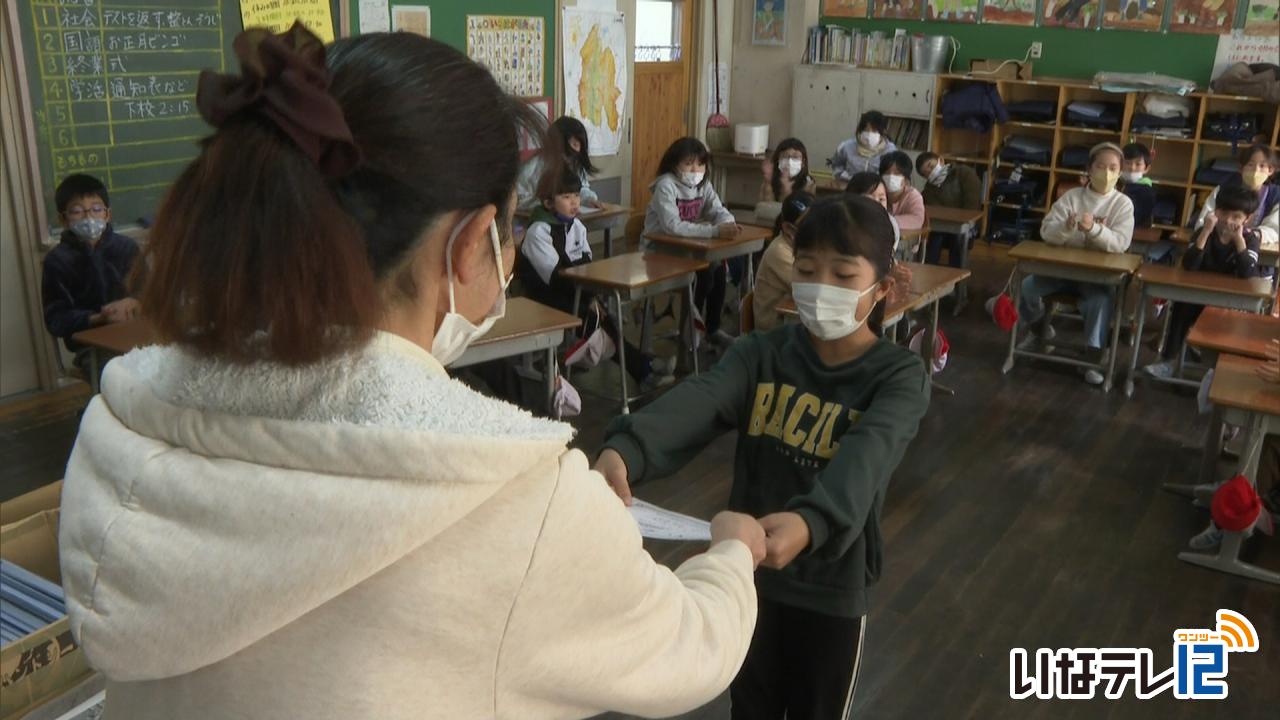

西箕輪小学校 終業式

伊那市の西箕輪小学校で22日に2学期の終業式が行われ、子ども達はあすから冬休みを迎えます。

この日は、体育館に全校児童368人が集まり、終業式が行われました。

西箕輪小学校の冬休みは、あすから来年1月8日までとなっています。

式の中で太田聖尚校長は、野球の大リーグで活躍する大谷翔平選手を例に出し「大谷選手のように目標をたて、出来る事を増やしていきましょう」と話していました。

3年さわら組の教室では、児童に通知表が手渡されました。

伊那市、箕輪町、南箕輪村の終業式のピークは26日となっています。

-

伝統文化おやこ体験フェスタ 来年1月に開催

伊那市の歌舞劇団田楽座や地域の有志で作るNPO法人ふるさと芸能研究所は、伊那谷と木曽谷の伝統文化を体験できるイベントを来年1月28日に行います。

20日は伊那市の伊那公民館でフェスタの出演者がイベントをPRしました。

伝統文化おやこ体験フェスタは、子どもたちが地域の伝統芸能に触れる機会を作ろうと行われていて今回で3回目です。

フェスタでは公演とワークショップが行われます。

公演には箕輪町の古田人形芝居保存会と伊那市の羽広獅子舞保存会、田楽座が出演します。

伝統芸能が体験できるワークショップは4種類あり、古田人形芝居、和太鼓、南瓜玉すだれの他、今回初めて伊那節・木曽踊りが企画されました。

指導する伊那節振興協会では、担い手の高齢化が進む中、子どもたちに知ってもらう機会になることを期待しています。

フェスタへの参加はご覧のQRコードから申し込みが必要です。

参加費は大人1,500円、子ども1,000円です。

イベントは来年1月28日に伊那市のいなっせで行われます。

-

木下山車飾保存会 制作大詰め

来年1月に箕輪町木下の箕輪南宮神社で行われる初祭りに向け、山車飾りの制作が大詰めを迎えています。

21日は、木下山車飾保存会のメンバーが境内で制作をしていました。

保存会では今回4つの舞台を作ります。

こちらは「藤井聡太 八冠」です。

史上初の八冠を達成した藤井棋士の対局の様子です。

将棋を指す手の動きも付けました。

対する棋士が考え込む様子を首を振る動きで表現しています。

こちらは2つの舞台を使った大作「関ヶ原の戦い」です。

東軍の舞台です。

徳川家康が馬に乗り敵陣を見据えています。

西軍の舞台です。

石田三成が陣を構え、攻撃を仕掛ける様子を表しています。

来年の干支、辰にちなんだ山車も制作しました。

山車飾りは、明治28年に始まったとされ、箕輪町の無形民俗文化財に指定されています。

今年は11月4日から制作が始まり、木下の有志で作る保存会のメンバーが週に5日集まり作業を進めてきました。

新型コロナの影響で2021年のみ山車飾りを休止しましたが、規模を縮小し、続け、今年はほぼコロナ前に戻りました。

しかし、地域の子どもたち「スマイル山車くらぶ」の制作は今年もありません。

山車飾りは、来年1月13日と14日の箕輪南宮神社の初祭りで奉納されます。

-

箕輪中3年生に受験応援お守り

箕輪町松島で金属製品の加工を行う株式会社伸和精工は箕輪中学校3年生に受験応援のお守りを20日に贈りました。

箕輪中学校で贈呈式が行われ、伸和精工の村山育生社長が3年生の代表生徒に受験応援のお守りを贈りました。

お守りには伸和精工の親会社の日東精工株式会社が製造した金色のねじが入っています。

贈られたのは特殊なねじで過酷な条件でも緩みづらく、頭は合格を表現する五角形になっていてます。

受験に向け気を緩めず臨んでほしいという願いが込められています。

日東精工はねじの製造販売で世界シェア1位だということです。

子会社の伸和精工では5年前から箕輪中の生徒にお守りを贈る活動を行っています。

お守りは3年生213人分が贈られました。

生徒たちには年明けに配布するということです。

-

伊那北小学校4年生 炭の窯出し作業

伊那市の伊那北小学校の4年生は、上牧の炭焼き小屋で、19日窯出し作業を行いました。

19日は伊那北小学校の4年生53人が、窯から完成した炭を取り出していました。

炭は11月14日に窯に入れ、6日間焼いたものです。

1,000キロのコナラから170キロの炭ができました。

観賞用の炭「花炭」も作りました。

鉄製の缶の中に木の実などを入れ、そのままの形で炭化させるものです。

缶を開けると、まつぼっくりや画用紙で作った折り鶴などが出てきました。

炭焼き体験は、伊那北小の「里山学習プログラム」の一環として、窯を管理する上牧里山づくりの協力を得て行われました。

19日は2回目の窯入れも行い、来年1月に窯出しする予定です。

-

上伊那農業高校生徒と富県小児童 手作りおもちゃで交流

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は、伊那市の富県小学校の児童を18日に学校に招き、手作りの木のおもちゃなどで遊んで交流しました。

18日は、上農高校のコミュニティデザイン科里山コースの3年生が、富県小6年生の児童22人と、フィンランド発祥のスポーツ「モルック」をして交流しました。

上農と富県小は、互いに世代間交流を行いたいと考え、去年12月からお互いが行き来しながら月に1回のペースで顔を合わせてきました。

交流する上で、ただ遊ぶだけでなく、物づくりの仕事について知る機会にしようと、木を使ったおもちゃ作りに挑戦しました。

建築士会上伊那支部に協力してもらい、資材としては使えない木材を利用してモルックの道具の他、小屋やいすなどを作りました。

上農生と富県小の児童の交流は18日が最後となりましたが、両校は「異年齢との関わりで得たことを今後の生活に活かして欲しい」と話していました。 -

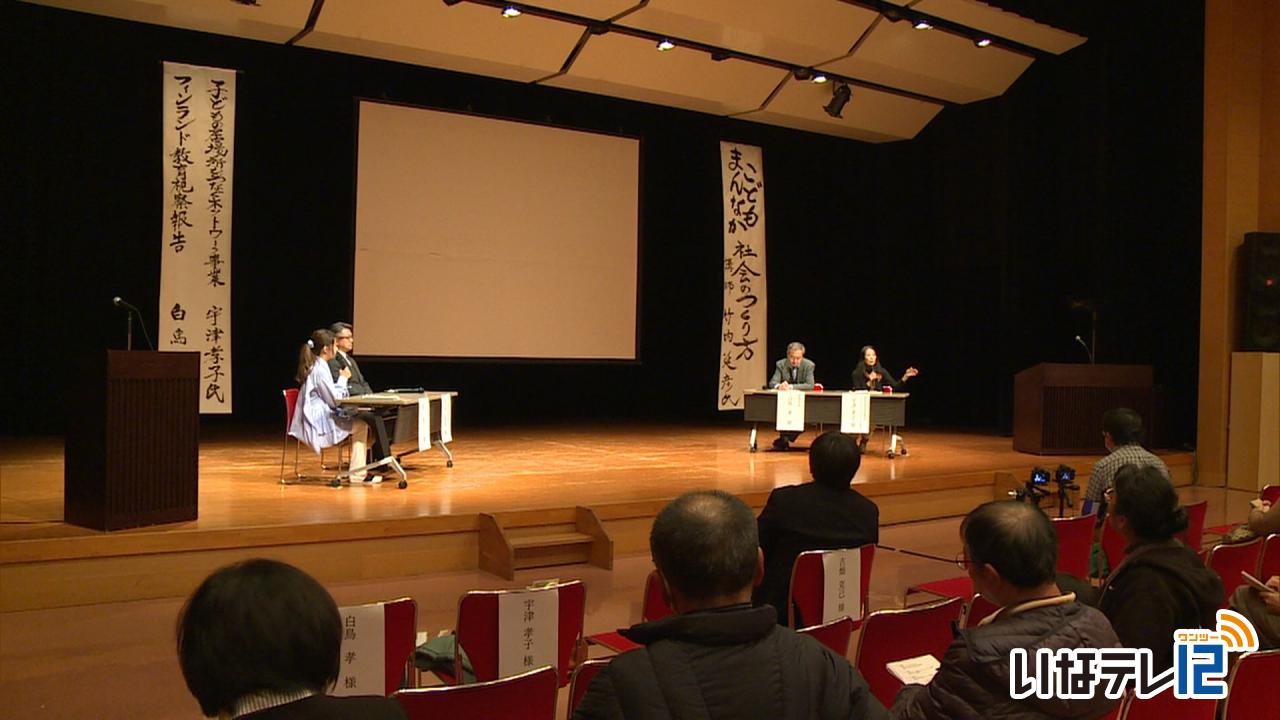

子どもの居場所づくり 研修会

子どもの居場所づくりに取り組む上伊那地域子ども応援プラットフォームの研修会が17日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

講師を務めたのは山ノ内町教育長の竹内延彦さんです。

竹内さんは「こどもまんなか社会のつくり方」と題し、話をしました。

竹内さんは「こどもの安心、自信、自由が最優先される環境づくりが大切だ」と話しました。

また、研修会では伊那市高遠町にある認定NPO法人「フリーキッズ・ヴィレッジ」の理事長宇津孝子さんと伊那市の白鳥孝市長を交えた座談会も行われました。

こどもまんなか社会に向けてできることとして、宇津さんは「自分自身が幸せで、自分のことを大切にできる大人が子どものことを大切にできる」と話していました。

また、白鳥市長は「いつ行っても学びや好きなことができる場所があることが大切だ。官民連携で取り組みたい」と話していました。

上伊那地域子ども応援プラットフォームは行政やNPO、支援団体などによって構成されていて、地域が一体となった子どもの居場所づくりを推進しています。

研修会には上伊那地域の一般を中心におよそ230人が参加しました。

-

春日神社総代会 恒例の注連縄づくり

伊那市西町の春日神社総代会は、新しい年を迎えるための恒例の注連縄づくりを、17日に、西町公民館で行いました。

17日は、総代会の役員およそ30人が集まり、しめ縄を作りました。

作ったのは、鳥居や本殿、拝殿に取り付ける太い縄4本と、社務所などに取り付ける細い縄6本です。

春日神社総代会では、毎年この時期に役員が集まり、手作りで注連縄を作っています。

20年以上参加しているというベテランから手ほどきを受けながら、長さ5mほどになるようワラをなっていました。

春日神社には、毎年12月31日から三が日にかけて、多い時でおよそ500人が訪れるということです。

新型コロナの感染拡大後、人足は減ったということですが、去年はおよそ300人が訪れたということで、今年も多くの人に来てもらいたいと話します。

春日神社の除夜祭・歳旦祭は、31日の午後11時頃から行われ、甘酒や振る舞い酒が提供されます。

また新年の1日から3日までは、だるまや熊手などの縁起物を販売するということです。 -

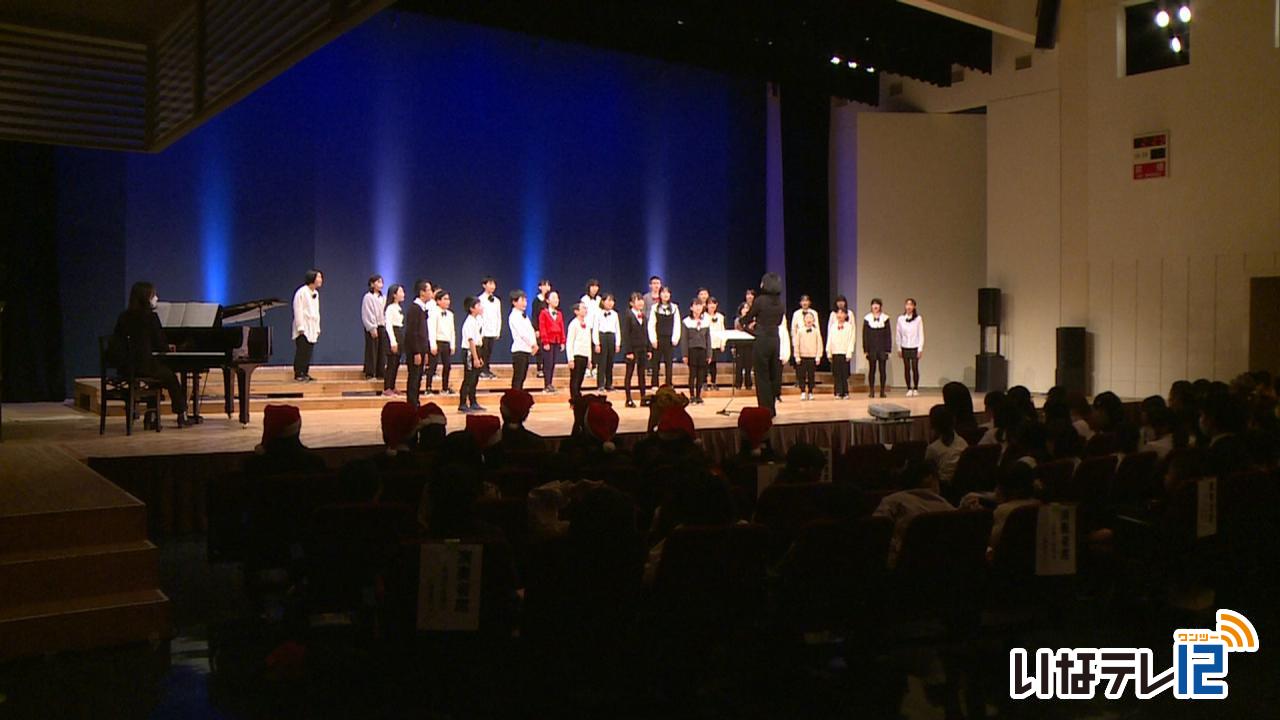

クリスマスシーズン 各地でイベント

クリスマスシーズンに合わせ、各地で色々なイベントが開かれています。

箕輪町文化センターでは17日に町内の合唱団によるクリスマス・コンサートが開かれました。

コンサートは、箕輪町の合唱団体らで作るみのわに生まれる合唱の輪実行委員会が毎年開いているもので、今年で12回目です。

箕輪町内の小中学校や合唱団を中心に13団体、およそ250人が出演しました。

コンサート中には、出演者と観客全員であわてんぼうのサンタクロースを歌いました。

実行委員会では「今後も続けていき、合唱の良さを伝えていきたい」と話していました。

-

弥生の生徒が選挙投票啓発のポスター制作

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の1年生は、選挙の投票啓発を呼び掛けるポスターをベルシャイン伊那店に14日展示しました。

14日は、伊那弥生ケ丘高校1年生の15人が展示を行いました。

ポスターは探究の時間に生徒が制作し、投票権を得る18歳に向け呼び掛けるものです。

授業では、駒ヶ根市のイラストレーター、大宮のぞみさんと伊那市高遠町のデザイナー、塩田素也さんが講師を務めました。

ポスターには生徒が登下校時に撮影した風景、街並み写真に「選挙に行こう」という意味の英語「GO VOTE」が配置されています。

ポスターは2024年1月11日までベルシャイン伊那店1階の南側出入り口に展示されます。

また、2024年1月21日の駒ヶ根市長選にあわせ、駒ヶ根市役所に展示される予定です。

-

南箕輪村 教育長が「児童の健康被害・事件性ないため公表せず」

南箕輪村の清水閣成教育長は14日に役場で開かれた村議会一般質問で南箕輪小学校の給食への異物混入を公表しなかったことについて「児童の健康被害がなかったことや事件性がないことから判断した」と述べました。

南箕輪小学校の学校給食に今年1月、スライサーの刃の破片が、また10月に針金が混入していました。

保護者へは書面での通知を行いましたが、議会での報告など公表はしていませんでした。

南箕輪村学校給食センターでは現在、調理前と調理後の点検を複数の調理員で行うなど再発防止に努めているということです。

-

信大生 省エネ目指し断熱施工

南箕輪村の信州大学農学部の学生は脱炭素の取り組みとして、断熱による省エネを目指し、構内の改修作業を行っています。

14日は、森林・環境共生学コースの3年生14人が、構内にある学生ラウンジで、作業を行いました。

佐久穂町の建設業、新津裕二さんから指導を受け、断熱材を壁にはっていきました。

学生ラウンジは、学生が気軽に集まれる場所として、昨年度整備されました。

しかし、エネルギー価格高騰などで光熱費が負担になっていたことから、断熱材を活用した省エネに取り組むことになりました。

作業は、断熱施工の効果について検証する授業の一環として行われています。

この日貼りつけた断熱材は、遮熱性が高いもので、冷暖房を使わずに過ごせる快適な空間が期待できるということです。

学生は、同じ条件の部屋と温度の変化を比較し、その効果を調べます。

改修作業は、来年1月まで3回に分けて行われます。 -

㈱テクノが南信工科短大にデジタルサイネージを寄贈

伊那市野底の自動化設備の設計・製作・販売を行う株式会社テクノは南箕輪村の長野県南信工科短期大学校にデジタルサイネージ一式を13日寄贈しました。

13日は株式会社テクノの吉原弘明社長が南信工科短大を訪れ、武久泰夫副校長に目録を手渡しました。

寄贈されたのは32インチモニターのデジタルサイネージ一式です。

説明会やイベントで活用し、学校紹介動画を流す予定だということです。

株式会社テクノは、八十二銀行の地方創生・SDGs応援私募債を発行しました。

この私募債は引受手数料の一部が割引されていて、その割引分で物品を寄贈することができます。

株式会社テクノには南信工科短大の短期課程の修了者1人と専門課程の卒業生1人が入社していて、技術者の育成支援や人材確保につなげてほしいと寄贈しました。

武久副校長は「学校のPRに最大限活用していきたい」と感謝していました。

-

南箕輪村の会計年度で任用の保育士の報酬引き上げへ

南箕輪村は会計年度で任用する保育士の報酬について、経験年数により最大で単価を3割ほど引き上げる方針です。

南箕輪村の現行の会計年度任用の保育士は担任のあり・なしに関わらず経験年数が7年以上の場合は報酬の引き上げを行っていません。

区分の細分化と経験年数に応じた報酬額に改定し、担任を持つ場合は日額を最大31パーセント増額する方針です。

現在、村の保育士は正規43人に対し、会計年度任用は92人となっています。

村では会計年度任用職員の待遇の改善を図ることで、慢性的な保育士不足の解消と優秀な人材確保につなげたいとしています。

改定による人件費の増額は3,600万円を見込んでいて、来年度の一般会計当初予算案に組み込むということです。

-

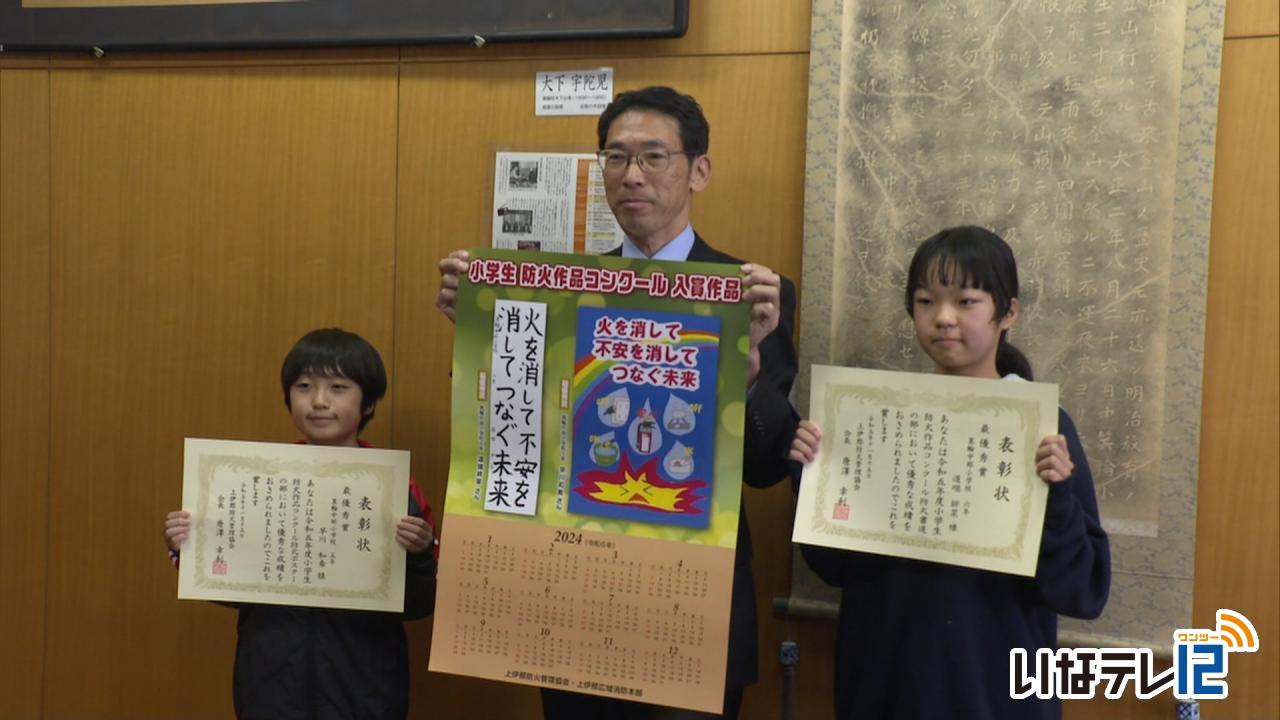

防火作品コンクール 最優秀賞の箕輪中部小児童に表彰状

上伊那防火管理協会が募集した小学生防火作品コンクールで最優秀賞に選ばれた箕輪町の箕輪中部小学校の児童2人に表彰状が贈られました。

15日は、箕輪中部小学校で表彰式が行われ、上伊那防火管理協会の唐澤幸利会長から、防火ポスターの部最優秀賞に選ばれた5年生の早川和希さんと、防火書道の部最優秀賞に選ばれた6年生の道端絆菜さんに表彰状が渡されました。

作品は来年のカレンダーのデザインになっています。

コンクールは上伊那の小学生を対象に上伊那防火管理協会が開

いたものでポスター215点、書道58点の応募がありました。

上伊那防火管理協会の唐澤会長は「引き続き火災予防の意識を持ってもらいたい」と話していました。

-

伊那飲食店組合が伊那養護学校に寄付

伊那市と南箕輪村の飲食店が加盟する伊那飲食店組合は、伊那市の伊那養護学校に11月13日に寄付金を贈りました。

11月13日は伊那飲食店組合の中村正一組合長らが伊那養護学校を訪れ、原 潤校長に寄付金54,390円を手渡しました。

伊那飲食店組合では加盟するおよそ25店舗が10月に開かれた文化祭「どんぐりまつり」で活用する資金の一部を募金で集めました。

組合は地域貢献の一環として、無料の輪投げコーナーをつくるなどの協力をしました。

今回の寄付は、募金額から、どんぐりまつり参加の経費を差し引いたものです。

組合ではこれまでも寄付を行っていて、伊那養護学校では教材や遊具の購入に活用しているということです。

191/(月)