-

南箕輪村南部小6年生を「わが家のセーフティーリーダー」に委嘱

伊那署は1日、健全育成活動を推進し子どもの規範意識、防犯意識を育てる「わが家のセーフティーリーダー」に、南箕輪村立南部小学校6年生42人を委嘱した。

セーフティーリーダーの任務は▽決められたルールを守る▽みんなの手本になる行動をとる▽悪いことをしている人を注意する-。亘浩幸生活安全課長が、氏名と任務を書いた「証」を児童一人ひとりに交付した。

児童代表の中嶋健太君は、「最高学年の自覚を持ち、登下校の安全を守れるよう見本を見せたり、生活の中で安全の大切さを忘れないようにし、時にはお父さん、お母さんにアドバイスしたい」と決意を述べた。

亘課長は、「あいさつ、朝ごはんを毎日食べる、家の仕事を手伝う3つのお願いを守って立派な大人になってほしい」とあいさつした。

伊那署管内では本年度、伊那西小学校児童も委嘱する。 -

藤沢城跡を整備・保存

伊那市高遠町の御堂垣外地域活性化委員会(保科鈴夫委員長、10人)は、藤沢城跡の整備・保存事業に取り組んでいる。近く、山道を整備し、秋にはモミジなど苗木150本を植える。

藤沢城跡は、市指定文化財(史跡)。「高遠風土記」によると、元暦・文治年間(1184竏・0年)に、この地域の領主だった藤沢盛景が、天文18(1549)年には保科正直が住んだといわれる。主郭などの堀、土塁の跡が残る。

昨年1月、御堂垣外区の町内代表者で活性化委員会を組織。城跡の雑木林が茂り、神木の赤松が見えなくなったため、地主の了解を得て伐採するなど整備した。

伐採した場所には、四季を通じて景色を楽しめるように、イワヤマツツジ、モミジ、タカトオコヒガンザクラの苗木各50本を植栽する。

県の地域発元気づくり支援金で84万円の予算がついた。

保科委員長は「地域の貴重な文化財。多くの人に親しんでもらい、後世に伝えていきたい」と話している。 -

繭作品寄贈

駒ケ根市東伊那の駒ケ根シルクミュージアムで繭を使った作品作りをしている市民グループ「まゆっこサークル」(小林さな恵代表、18人)は31日、会員らが共同で制作した繭作品「松」を市に寄贈した=写真。高さは約50センチで、約800個の繭を使い、3カ月かけて完成したという。小林代表は「1年中飾っておいてもおかしくない物をと思い、松を選んだ。枝ぶりの表現に苦労したが、繭は経年変化も少ないので長く楽しんでもらえるのでは」と話している。中原正純市長は「市の木でもある松をいただき、感謝する。これからも繭クラフトを通じて文化の輪を広げてほしい」と述べた。作品は市役所市民ホールや文化センターなどに展示される予定。

同サークルはミュージアム開館を機に5年前に発足して以来、毎年共同で「バラ」や「クジャク」などの大作を制作してミュージアムに寄贈してきたが、今年5周年を記念して市への寄贈を思い立った。 -

箕輪町ものづくり教育プログラム導入

箕輪町教育委員会は07年度、町内全小・中学校に「ものづくり教育プログラム」を導入する。「一味ちがう箕輪の子ども育成」事業の一環で、従来のものづくり学習に「ユーザー視点のものづくり」学習を取り入れ、ものづくりの面白さを学ぶと同時に、他者への思いやりの心をはぐくむことをねらう。

「ユーザー視点のものづくり」学習は、経済産業省の「キャリア教育プロジェクト」で05年度からエプソンインテリジェンス(本社・諏訪市)と諏訪市教育委員会が市内の全小・中学校に取り入れている。

エプソンインテリジェンスから、2年間の実績に基づくプログラムを他地域でも活用したい-と提案があり、町教委と校長会で昨秋から協議し、導入を決めた。本年度、岡谷市も導入する。

ユーザー視点は、企業の相手方視点、使い手意識、他者への思いやり、お客様視点、顧客視点を指す。プログラムは、学校教育の中の従来のものづくり学習に、「だれ」に対して「何を」作ってあげるのかを明確にした「他者への思いやりの心の学習」を取り入れるもので、全く新しい授業をするのではなく(1)だれに対して何を作るか(2)ユーザー(使う人)の要望を知る(3)作ったものを発表・販売する-3点を加える。

町教委は31日、町文化センターで各校の担当教諭の全体打ち合わせ会を開き、プログラムの推進とスケジュールを説明した。エプソンインテリジェンスの河野満営業企画部長は「次世代を担う子どもにユーザー視点という考え方が大事になると思う。先生にぜひきっかけを作ってほしい」と話した。

これまでに学校個別研修会が終了し、各校では技術家庭科や生活科、図工などで導入を検討している。今後は各校で実践し、町教委とエプソンインテリジェンスが取り組みをサポートする。8、11月に意見交換、2月に報告会も予定している。 -

伊那市の美篶小6年が桜並木作業

伊那市の美篶小学校(北原寛校長)と信州大学は1日、同市美篶の三峰川右岸堤防のレストパーク周辺で、恒例となっている桜並木の施肥作業をした=写真。同小などが約10年ほど前から数年間かけて植樹したソメイヨシノ56本に微生物を含んだ鶏糞肥料約600キロを与えた。

元気のない桜の成長を促進させよう竏窒ニ、同大学農学部の井上直人教授(NPO法人微生物による環境浄化の有機農業を広める会理事)が立案した取り組みで3年目。用いた肥料は、ゆっくりと分解するため木に栄養が届きやすく、病気になりにくくなるなどの利点があるという。

6年生68人と井上教授のほか、信大生、同地区区長ら約90人が参加。児童たちは肥料の有効性を学びながら作業をすすめた。木の根元周辺に施肥すると地域住民らが刈り取った草を肥料が吹き飛ばないよう、根元に被せた。

井上教授は「昨年に比べて見るからに新しい枝が伸びた。桜が咲く時期を楽しみにして」と児童らへあいさつ。赤羽麻理絵ちゃん(11)、酒井佳奈ちゃん(12)は「春に小さなピンク色の花が見れるのが楽しみ」と話していた。 -

ワイン家のもの作り展

中川村大草桑原のイエルカ・ワインさん宅で、5日まで「ワイン家のもの作り展」が開かれている。

イエルカ・ワインさんが設計制作したまきストーブや、取っ手が大きいコーヒーカップ、マグカップ、角皿、白磁のコーヒーポットなど約300点を展示。

また、妻の関悦子さんはギリシャのヤギの毛の手織りの敷物8点を並べた。

まきストーブは暖房、ピザも魚も焼ける多機能ストーブ。イエルカさんは「形はシンプルで日本の風景に合う。焼物はまきストーブの灰を釉薬に使った。大きな取っ手にヨーロッパの文化を感じて」と話す。

また、関さんは「ギリシャのヤギの敷物は染色していないから、色落ちがない。丈夫で長持ち、使えば使うほど味が出る」とか。

開場午前11時縲恁゚後6時、詳細はワイン家(TEL88・3675)##(写真) -

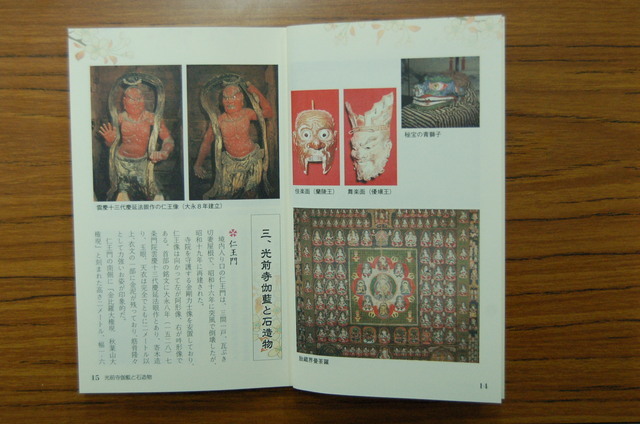

ガイドブック「宝積山・光前寺」発刊

柿木憲二氏監修のガイドブック「宝積山・光前寺」=改訂版=がこのほど、ほおずき書籍から発刊された。

早太郎伝説で知られる信濃天台宗五大寺・光前寺の魅力を、建造物、自然、伝説などあらゆる角度から紹介している。

▽光前寺の見どころ▽開基と由来▽光前寺伽藍と石造物▽宝物と文化財▽光前寺年中の行事竏窒フ5章。

四六判変型、48ページ。定価は800円(税込み)。県内書店で販売している。 -

祇園祭の華・ス阿波踊り・ス練習開始

7月21日の宮田村津島神社祇園祭宵祭りに華を添える「阿波踊り信州宮田連」の練習が30日夜、村武道館で始まった。有名なあばれみこしの勇壮さに対し、19年目を迎える同連の踊りは優雅さで観衆の目を集める。今年も50人ほどで参加する予定だ。

指さばき、軽快なステップと、確認しながら練習。初日から踊りを満喫し、心地良い汗を流した。

小中学生と中高年者が多いが、若い女性たちも新たに数人加わり、一層華やかに。

みこしだけでなく、多くの人が祭りに参加できるようにと始まった阿波踊り。

今年も指導を受けた東京・高円寺の阿波踊り菊水連から約30人が祭り当日訪れ、一緒に踊りの輪に加わる。逆に8月22日には宮田連が高円寺の「阿波おどり」に参加する。

北原健一連長や小木曽広子副連長は「踊りを通じて交流の輪がどんどん広がれば」と期待を寄せる。

新たなメンバーも随時募集中。当初の練習は毎週水曜日で、6月末からは土曜日も行う。問い合わせは小木曽さん85・2609へ。 -

弥生の電気通信クラブの3人が初級システムアドミニストレータ試験に合格

伊那弥生ヶ丘高校の電気通信クラブの名取孝太郎君(17)、北原圭君(17)、市川哲郎君(17)がこのほど、初級システムアドミニストレータ試験に合格した。国家資格の一つであるこの資格は、日常における実務的な情報処理能力を問うもの。高校生の全国合格率は13パーセント、県内でも今回は102人中、14人しか高校生の合格者はいなかった難易度の高い資格の取得に成功し、「受かると思っていなかったので嬉しい」と笑顔を見せる。

情報処理が高校の教育課程に組み込まれたことに伴ない、同校でも授業の一環として情報処理に取り組んでいる。しかし、初級アドミニストレータの試験では授業で取り組む内容以上の知識を問われるため、3人とも専用テキストなどで自主学習を重ね、本番に臨んだという。

顧問の原信子教諭は「今回の試験を通して身に付けた自分で学ぶ姿勢が一生の宝になると思う」と話していた。 -

伊那市が定率減税縮減に伴ない7月から保育料徴収基準額を改定

伊那市保育園運営協議会(前田久子会長)が29日夜、伊那市役所であり、定率減税縮減に伴なう保育料徴収基準額の変更などを了承した。

市では所得税の支払額に応じた21の階層区分で保育料を徴収しているが、本年7月からは定率減税縮減以降の支払額から保育料を算定することになるため、現在の基準額のままだと各階層区分の中で、従来より高い保育料を払わなければならない世帯が生じてしまうようになっていた。

そこで市は、各階層の所得税支払額区分を変更し、一部の世帯の保育料値上がりを防止する。

また、これまで市では旧伊那地区、高遠地区、長谷地区ごとの料金体系で保育料を徴収してきたが、合併に伴ない旧伊那地区の保育料を値下げした結果、高遠、長谷地区の一部の階層で旧伊那地区より保育料が高くなる現象が生じていた。そこで、これらの階層の保育料を旧伊那市の額に減額して調整する。これにより、高遠、長谷地区では対象となる77人の保育料が値下がり。年間影響額は146万1600円となる。 また、合併当初は5年を目途に3市町村の保育料体系を一本化する予定だったが、市は本年11月の見直しである程度一本化したいとしている。 -

東春近小4年生 りんごの摘果作業を体験

伊那市の東春近小学校で恒例の4年生を対象とした「りんご体験学習」の2度目の授業が29日、同地区田原の伊藤一路さん(79)、豊子さん(75)夫婦のりんご園であった=写真。児童62人は、園内のりんごの木(品種=ふじ)47本の摘果作業を経験し、農家の人の苦労に触れた。

摘果は、一つの房にある「中心果」を除き、周りの実を全て摘む作業。実を摘むことで、中心の実に栄養を集中させ、蜜(みつ)が詰った、大きなりんごを実らせるためだという。

児童たちは、伊藤さんから摘果作業の手順を学ぶと早速、はさみを使って作業に取りかかった。最初は少しぎこちなさを見せていたものの楽しみながら約2時間の仕事を終わらせていった。作業中は、摘み取った小さな実を味見し「すっぱい」と叫ぶ児童もいた。

川上翔平君(9)は「まだまだ実が緑色だった。少しずつ赤くなって大きくなるのが楽しみ」と感想。本年は春先の霜(しも)の影響も少なく、11月中旬には見事に実ったりんごを児童たちが収穫する。 -

フレッシュセミナー開講

飯島町の初めて子育てをする親子を対象にした「フレッシュセミナー」が30日、飯島文化館で開講した。

3カ月の赤ちゃんから1歳6カ月の幼児まで19組が参加、来年3月11日まで全10回開催。ピクニックや救急救命法、講演会などを親子で楽しむ。

開講式で宮脇中央公民館長は「セミナーは同じ位の子どもを持つお母さんが本音で話ができる仲間づくりが目的。子どもの知合いを作ることも大切。受身でなく、積極的に声を掛け友だちをいっぱいつくって」とあいさつ。

みんなで「チューリップ」「ぞうさん」の歌を歌ったり、「あくしゅでこんにちわ」で親子が触れ合った。 -

西小5年生が田植え経験

総合的学習で米づくりを進める中川村西小学校5年生(斉藤圭子教諭、30人)は28日、学校東側の水田7・5アールで、保護者の手を借りながら、手植えによる田植え体験をした。

短パン、裸足で、田の畦に集合した児童らは、児童の祖父、久保田幸男さんから「3、4本ずつ、15-18センチ間隔で、深植えしないように」と指導を受け、15センチ前後に生育した「モチヒカリ」の中苗を持ち、田に張られた綱に沿って植えはじめた。

児童らは「カエルがいた!」「虫がいる」などとにぎやかに作業を進めた。

また、田の畦にお茶道具を持ち込み、野良のお茶も楽しんだ。

今後、水管理は地域の水守に依頼し、秋には稲刈りを楽しみ、収穫した米でもちをついて収穫祭を行う計画とか。 -

高遠美術館入館者45万人達成

今年10月で開館15年となる伊那市の信州高遠美術館は27日、入館者数45万人を達成した=写真。

高遠町出身の画家・原田政雄氏が近現代作家の作品を寄贈したことに伴ない建設された同美術館には、原田氏か譲り受けた作品のほか、中村不折、池上秀畝などといった高遠町にゆかりのある作家らの作品など約900点が収蔵されている。歓桜期を中心に年間で約3万人の入館者が訪れており、05年4月27日には入館者40万人を達成。入館者の中心は県外者だが、イベントや企画展の時には伊那市や駒ヶ根市などから訪れる人も多くなるという。

45万人目の入館者となった岡谷市の宮坂道さん(74)は「桜の名所として高遠城址に来ることはあったが、美術館は初めて。風林火山が話題となり、高遠城址もこれからもっと浮上してくると思う。それとともに美術館も発展するように願いたい」と話していた。

また、宮坂さんの孫で小学5年生の優希ちゃんが44万9999人目に、伊那市富県の池田明宏さんが45万1人目となり、それぞれ記念品を受け取った。 -

東伊那小でプール清掃

本格的な夏を前に28日、駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)で児童らがプールの清掃を行った。明るい日差しの下、水着の上にTシャツなどを着た児童らは水を抜いたプールに入り、たわしやぞうきんを手にして底や内壁にこびりついた泥や落ち葉などをきれいに取り除いた=写真。児童らは時折水の掛け合いっこなどをして歓声を上げながら「まだ少し寒いね」「暑くなったら思い切り泳ぎたいな」などと明るい笑顔で話し合っていた。

同小のプール開きは6月14日の予定。 -

・ス児童を守る・ス宮田小教職員が防犯訓練

宮田村宮田小学校は、不審者侵入を想定した教職員対象の防犯訓練を開いた。校内と教室侵入の2パターンを用意し、いかに児童の身を守るか実践で学んだ。

校内侵入を想定した訓練では、不審者役も教員が扮して実施。大声で廊下をわめき散らす不審者の心情観察にまで迫った。

逆上させないように接する対応役の教職員だが、距離感の保ち方など難しさも。

終了後、訓練を見守った宮田村駐在所の署員は「不審者に柔らかく接する初期の対応は良かった。相手がどのような状況であるか、観察して対応することも大切」と指導した。 -

信州大学農学部に食と緑の科学資料館「ゆりの木」がオープン

信州大学農学部が60周年記念事業として整備を進めてきた「食と緑の科学資料館・ゆりの木」が26日、構内の一角にオープンした。開所式には関係者など約200人が集まり、展示された貴重な学術標本などを見学した。

同館は農学部の教授陣がそれぞれに所持していた植物や動物の資料、標本を一元的に管理・活用するために整備を進めてきたもの。また、地域連携の拠点にも位置付けており、ただ一般公開するだけでなく、資料を活用した公開講座の開催、子どもに対する自然教育への開放などにも取り組むことを計画している。

目玉の一つであるチョウの標本は、県内に分布するものから世界に分布するものまでがそろっており、東南アジアなどに分布する「キシタアゲハ」は、現在確認されている16種の雌雄がすべてそろっている。この標本を提供した森林科学科の岡野哲郎教授は「島によってチョウの形がどう違うかを比べることができるなど、学術的な視点から見ることができるのがこの資料館の特徴」と話していた。

今後はさらに整備を進め、所蔵品を増やしていく。

同館の開館時間は平日の午前10時縲恁゚後4時。

問い合わせは事務室(TEL77・1350)へ。 -

高遠高校校名検討へ

伊那市の高遠高校で25日、第3回将来の高遠高校を考える会(会長・小坂樫男伊那市長)があり、新カリキュラムの導入(08年4月)に合わせて校名を検討したいとする学校側の提案を承認した。これに伴い、同校では6月22日まで校名を募集し、新しい校名を用いるのか、現在の校名のままとするのかを検討していく。

魅力ある高校作りへの取り組みとして同校は05年、高遠高校関係者に対して将来像などに関するアンケートを実施。その中で▽特色を生かしたコース制の導入▽校名検討に対する要望竏窒ネどがあり、校内検討委員会を設けて新カリキュラムや校名に関する検討を進めてきた。

その結果を今年2月に開いた「将来の高遠高校を考える会」で報告。新カリキュラムの導入とともに校名検討についても提案したが、校名については一部の参加者から疑問の声が挙がるなどしたため、調整期間を設けて同窓会や振興会との話し合いを行ってきた。

会の承認を受けて福沢務校長は「歴史もあり、個性のあるコース制を導入している高校はここだけ。ぜひ学校として残していきたい」とコメント。一方校名検討については、節足な議論は避けて慎重な話し合いを重ねたいとしている。

募集内容は(1)校名(2)その校名の推薦理由竏窒フ2点で、現在の校名が良い場合は応募用紙校名欄に「高遠高校」と書いて応募する。

応募締切り後、同校職員らによる一次選考、将来の高遠高校を考える会などによる二次選考を行う。

応募先は〒396竏・293伊那市高遠町小原824高遠高校校名係(TEL94・4262、FAX94・1210)。 -

駒工生徒2人が国家資格取得

駒ケ根工業高校(本間秀明校長)のいずれも情報技術科2年の川頭匠君(16)=駒ケ根市赤穂福岡=と福島裕也君(16)=飯島町飯島中町=は国家資格の初級システムアドミニストレータ試験に合格した。25日、本間校長が校長室で2人に合格証書を手渡した=写真。2人は「こつこつ勉強したのが報われた」「勉強の時間が足りなかったので合格できると思っていなかった」とそれぞれ喜びを語った。同校は生徒の資格取得に力を入れているが、この資格で2人同時に合格したのは初めてという。

試験はパソコンやネットワークなどを駆使する情報処理技術者としての知識と技能を問うもので、4月に行われた。合格率は31%で、このうち高校生ではわずか13%という狭き門だった。 -

七久保小全校で飯ごう炊さん、

飯島町七久保の七久保小学校は24日、千人塚公園で、全校飯ごう炊さんに合わせ、6年生31人は桜保護活動を、1縲・年生は公園内の美化活動に精を出した。

七久保小学校は今春、町振興公社が呼びかけた桜ファミリーに応募し、駐車場内の八重桜6本を管理している。

全体会で信州いいじま桜守の宮下会長は「担当する桜を友達と思って手入れを」と呼び掛け、樹木医の宮嶋紀義さんは「桜の開花しているのはわずか1週間だが、残りの358日を大事に手入れしてやると、来春には美しい花が咲く」と述べ「木の周りの草を刈り、お礼の肥料をやってほしい」と作業内容を説明した。

6年生は桜守の会員に教わりながら、草かきで桜の根元の草を刈り、即効性肥料を丁寧にまいた。

この後、班ごと桜の木の下に陣取り、昼食づくり。穴を掘って、かまどを作り、飯ごうでご飯を炊き、ジャガイモやタマネギを入れ、隠し味を効かせたシーチキンカレーを作った。 -

【朝の学舎】木は自然の贈り物

h

-

中川東小「青葉給食」

五月晴れ、青葉、若葉の校庭で24日、中川村の中川東小学校は「青葉給食」、西小学校は「さつき給食」を行った。

この日の献立は、野外で食べやすいようにと、主食は「いなり寿司と太巻き」。鶏の唐揚げ、キュウリとカニかまぼこのサラダ、運びやすいようにと、牛乳は紙パック、デザートは子どもたちに人気のヨーグルトなど。

それぞれ、仲良し班で桜の木の下にシートを敷いて、給食を囲んだ。班長の「いただきます」のあいさつで、一斉に食べ始めた。

子どもたちは緑豊かな景色、おいしい空気と一緒に、給食を味わった。 -

「ネイチャー伊那谷」第13回写真展

駒ケ根市、飯田市などに在住するアマチュア写真家のクラブ「自然写真集団ネイチャー伊那谷」(片桐勝彦会長)は第13回写真展「自然賛歌」を駒ケ根市の市立博物館市民ギャラリーで27日まで開いている。中央アルプス駒ケ岳をはじめとする大自然の四季折々の表情を見事にとらえた作品のほか、コマウスユキソウ、ミヤマキンバイなどの愛らしい高山植物を撮影した写真など、会員7人が思い思いに撮影した自信作約70点を展示している。

入場無料。午前9時30分縲恁゚後6時(最終27日は午後4時30分)。問い合わせは同館(83・1135)へ。 -

宮田中、毎月各国の料理を生徒たちに

宮田村の宮田中学校の給食で月に1回、世界各国の料理を味わう取り組みが始まった。23日はオーストラリア料理で、初めて味わう異国の食べ物に生徒たちは興味深げ。企画した同校の小原啓子栄養師は「食を通じて世界に目を向け、新たな発見を感じてもらえれば」と“食育”に広がり持たせる試みに期待を寄せる。

オーストラリアの食卓に欠かせない「べジマイト」と呼ばれる野菜エキスを発酵させたペースト状の食品と、同国民がファーストフード感覚で気軽に食べる「ミートパイ」を給食メニューに盛り込んだ。

同国出身で本年度の同校ALT(語学指導助手)のアダム・コラールさん(34)が、生徒たちに母国の料理を紹介。ランチルームで全校一緒に味わった。

べジマイトはパンにバターと一緒に塗って食べたが、オーストラリアの納豆と呼ばれる味は、生徒たちにとって“未知との遭遇”。好みは分かれたが、2年生の服部裕明君(13)は「みそみたいな味がして、とてもおいしい。給食でいろんな国の食文化が味わえて楽しい」と話した。

「自分の国では当たり前でも、他の国では違う。食事によって文化の違いを知ることは、とても重要なことに思う」とアダムさん。

食材の入手など苦労は多いが、子どもたちのためにと小原栄養師や給食調理員。来月はカリブ海の国の料理を予定する。

##写真

ALTのアダムさんから話を聞き、生徒たちはオーストラリアの味に舌鼓を打った -

みそづくり 伊南こども劇場

駒ケ根市の伊南こども劇場(北村和枝運営委員長)は19日、飯島町田切の井口明夫さん宅で、恒例のみそづくりを行った。

会員親子、12組約30人が参加した。前日、昨秋、同地区で収穫した30キロの大豆を洗い、水に浸け、水分を十分含ませた。

午前5時から、大釜で煮始め、午前9時に煮上がった。子どもたちは煮えたばかりの大豆を試食させてもらい「甘くて、おいしい」と大喜び。

煮えた大豆は子どもたちも手伝い、みそ潰し機(チョッパー)に掛け、粗熱を取って、21キロのこうじと塩11キロを混ぜ、煮汁を加え、耳たぶほどの柔らかさにして、みそおけに仕込んだ。

この後、各家庭に持ち帰り、直射日光が当らない暖かい所に置き、10月末まで熟成させると、手作りのみそが食べられるという。

作業終了後、昨年の手作りみそを使った豚汁を囲んで昼食。「やっぱり、手作りみそは一味違う」と食も進んだ。

場所を提供し、指導に当った井口初江さんは「地元の大豆を使い、添加物を一切使わない手作りみそは、シンプルで昔ながらのあきのこない味。おけにササを敷くと、防腐剤代わりになる」と話していた。 -

箕輪町食生活改善推進協議会

箕輪町食生活改善推進協議会は21日、07年度総会を町保健センターで開き、本年度の事業計画、予算案などを承認した。

事業計画は視察研修や大会、「食と健康を考えるつどい」への参加。地域での日常活動は伝達講習会、ファミリークッキング、ヘルスサポーター21、男の料理教室、ボランティア(ふれあい広場、離乳食教室)。町への協力は保健センター栄養指導室の清掃、健康づくり推進週間など各種事業への参加など。

予算は収入、支出の各総額が8万3162円。

会員67人。07年度役員は会長が小林節子さん、副会長が前川紀美子さん。小林会長は、「食育、メタボリックシンドロームなど食の問題が言われている。各種講習や大会に参加し、自分の健康、家族の健康、地域の皆さんの健康と、輪を広げていきたい」とあいさつした。 -

高遠、長谷中で不審者対応訓練

伊那市の高遠中学校(唐沢正吉校長、182人)と長谷中学校(西巻健史校長、50人)は16日、不審者侵入を想定した対応訓練を開いた。伊那署の協力を得て訓練を実施。生徒や教員らは対処方法などを確認し、緊急時に備えた。

高遠中では、授業中、2階の教室に同署職員が扮(ふん)する不審者が侵入した想定で実施。摸造の刃物を振りかざした不審者を担任の男性教諭が椅子などで動きを止めている間、生徒らは避難した。その後、3階へ逃げた不審者は、連絡を受けて駆け付けた他の男性職員らによって取り押さえられた。その間に全校生徒は体育館に避難した。

反省会で高遠町交番の岩井智昭交番所長は「不審者はどこから侵入してくるか分からないので臨機応変な対応をして。不審者の行動には決まりがない」と注意。唐沢校長は「自分の命は自分で守るための方法を普段の生活の中で、いつでも対応できるように意識し、考えることが必要」と話した。

本年の4月末現在、同署管内で発生した児童・生徒が被害を受けた犯罪の認知件数は7件(前年比同)で、そのうち声掛け事案は3件(同2件減)、わいせつ行為は4件(同2件増)。校内への侵入事件は発生していない。

##(写真)

不審者をサスマタなどを使って取り押さえる職員ら(長谷中学校) -

カレーづくり楽しむ 西春近南小飯ごう炊さん

伊那市の西春近南小学校(唐沢武彦校長、163人)は21日、同地区の休み平キャンプ場で全校参加の飯ごう炊さんを開いた。全学年の児童が混じった班割り構成でそれぞれがカレーライスを作り、味わった。

同小学校で恒例の班ごう炊さん。5月中旬に企画したが降雨の影響で延期になっていたが、この日は待ちに待った晴天。児童たちは、学校からキャンプ場への約1時間半の道も楽しみながら歩いていった。

キャンプ場に着くとそれぞれの班でカレーライスづくりに挑戦。高学年の児童が中心となって役割を果す中で1年生も野菜の皮むきなどを分担する活躍をみせた。料理が完成するとそれぞれが舌鼓を打ちながら会食した。

6年生の宮下永輝君(12)は「低学年につくり方を教えるのは難しかったけど皆で料理したカレーの味はおいしい」と話していた。

完成したカレーをご飯の上に盛って完成 -

宮田中で防犯訓練と護身術講習会

宮田村の宮田中学校は22日、不審者の校内侵入を想定した防犯訓練と護身術講習会を開いた。全校生徒が参加して不審者に手をつかまれたり、抱きつかれた場合などの対処法も学習した。

駒ケ根署員の指導で安全に逃げるための護身術を体験。友達同士2人1組になって、自分よりも力が強い人にどう対処するか実践法式で学んだ。

「護身術は相手を撃退するものではありません」と同署員。生徒たちは繰り返し練習し、万が一の心構えも強くした。

防犯訓練は署員扮する不審者が校内に侵入したと想定。教諭数人が駆けつけたが、暴れる相手に手こずり緊迫した内容に。

ようやく取り抑え、息を切らせる職員もいたが「昨年の訓練よりも適切に対応できた」と話した。

各学級は教室入口に机などでバリケードをつくり、不審者が侵入できないように訓練。校内放送で不審者確保を確認してから、全校生徒は無言で体育館に避難した。

同校では近年、防犯訓練と護身術講習会を組み合わせる形で、生徒、教職員の安全対策と意識向上を図っている。 -

中川村教育長、松村正明さん(62)

「教育長の仕事は公民館や文化財、学校教育と多岐に渡っている。頭の中に常に入れておく内容、目を届かせる範囲が各段に広い」と就任1カ月の感想を。

1944年中川村片桐田島に生まれ。「子どもが好きで、創造し作り出すことに関心があり、教員になろう」と、信州大学教育学部に進み、卒業後は上田二中学校に社会科教諭として赴任「学級経営の難しさを痛感し、先輩教諭から社会科指導のあり方を徹底的にたたきこまれ、鍛えられた」。

隣村の大鹿村大河原中学校では小規模校のため、社会科、国語、英語、体育、美術と、色々の教科を教えることでき、楽しかったとか。

伊那中学校を経て、松本市の信大附属中学校へ「全県から意欲ある人々が集まり、人との巡り会い、関わりの中で刺激を受け、人的財産を蓄積できた」。

その後、長谷小学校へ、初めての小学校で5年生を受け持った。「初めは中学校のくせが抜けず、言葉遣いに気を使ったが、慣れるに従い、思いきり自由にやらせてもらった。炭焼きに挑戦したが失敗、いろいろな人に助けられ、経験者に教わりながら、焼けるようになった。5年間もいたので、児童ばかりでなく、家族もわかるようになった」とか。

87年、赤穂小学校に転任し、初めて1年生を受け持ったり、教務主任として、赤穂南小学校への分離も経験した。

94年、赤穂南小学校の開校に合わせ、教頭として多くの同僚と一緒に南小に移った。「開校準備は時間との競争で大変だった。寝る間も惜しんで、動きまわった。開校に出くわすなんて、一生に1度あるかどうかの巡り合わせ、貴重な体験をした。開校し、子どもたちが登校してきて、初めて、学校に魂が入ったと感じた」とか。

研究校と言われる長野市三輪小学校に校長として赴任「どのように足が地についた研究をするか考え、公開研究会を行なわず、地道な発表会にした」。 続いて、伊那市東春近小学校長に「地区協の力が大きく、学校からの要望はものの見事に実現した。地域が学校を大切に思い、支えてくれていることを痛感した3年間だった」。

隣町の飯島中学校では再び、中学校に戻り「数学をさんすうと言ったり、優しく、丁寧に話したりと、中学の感覚に戻るのに、少し時間が掛かった。あいさつ、清掃、歌声、読書を根づかせることに心を砕いた」

退職後、05年10月から、村公民館長を務め、07年4月教育長に就任した。

「『人は人によって人となる』に言い尽くされるが、教育のいきつくところは『人』。教える側も、教わる側も一方通行でなく、信頼関係を築き、相互に高まる関係であってほしい」と希望する。母と妻の3人暮らし

2710/(月)