-

伊那市子ども会育成会連絡協議会

伊那市子ども会育成会連絡協議会(畑房男会長)は1日夜、市役所で年度末総会を開き、長年に渡り青少年健全育成に尽力してきたミニバスケットボールクラブ「高遠キャットミンツ」の監督を務める会社員の野溝なつきさん(38)=同市東春近中殿島=を表彰した=写真。

野溝さんは夫婦で02年、高遠小学校のミニバスチームを設立。5年間に渡りクラブ員の週3回の技術指導などで健全育成に寄与してきた。6年目の本年、初の県大会出場を果たすなどの好成績も残している。

畑会長は「子どもたちの技術だけでなく心も鍛えている。健全育成に寄与している」と感謝。野溝さんは「子どもたちと接することは大人にとっても勉強になる。我が子への教育にも役立っている」と話した。

総会では、各地区の子ども会・育成会長ら約20人が出席し、本年度の事業、会計報告があった。あいさつに立った北原明教育長は「地域の子どもたちは地域で育てることが今後の課題。その課題を意識しながら活動を展開してほしい」と呼び掛けた。 -

伊那ビジネス専門学校で卒業式

伊那市狐島の伊那ビジネス専門学校(三沢清美校長)で3日、06年度の卒業式があった。上伊那を中心に集まった情報経理学科3人、OAビジネス科3人の計6人が卒業。修了生らは、学校生活の思い出を胸に新たな旅立ちの門出を祝った。

三沢岩視理事長は「社会生活に慣れる努力が大切」と式辞。三沢校長は「新たなチャレンジ精神をそれぞれの場で発揮して」と、それぞれがエールを送った。

情報経理学科1年の堀内志織さん(19)=辰野町=が「社会人になることに不安もあると思うが学校で学んだことを思い出して」と送辞。同学科卒業の藤森一也さん(20)=諏訪市=は「学校での体験は今後の人生に役立つと思う。一日も早く自立することを努力したい」と答えた。

報経理学科は2年制、OAビジネス学科は1年制。同校は、少人数教育でパソコンや簿記、秘書などを学び各種資格の習得ができる。卒業生は、一人を除き上伊那や諏訪、飯田市の製造業社、会計事務所などに就職が内定している。 -

北割区で歌声喫茶

宮田村北割区で2日、歌声喫茶が開かれた。同区保健補導員が主催し、地域活性化に取り組む駒ケ根市北割大手自治会でつくる「中央アルプスの郷プロジェクト」が協力。青年海外協力隊の候補生11人も加わり、歌を通じて地域交流を深めた。

同区集落センターを会場に約30人が参加。リクエストや懐かしの曲にも応じながら、仲良く歌声を響かせた。

協力隊候補生も海外の国々の民族衣装を着て、一緒に輪の中へ。ふれあいの楽しいひとときを過ごした。 -

駒工卒業式

駒ケ根工業高校(本間秀明校長)は2日、卒業証書授与式を行った。機械、電気、情報技術各科の代表が進み出て本間校長から卒業証書を受け取った=写真。卒業生代表の柳沢悠斗君は答辞で「3年間の高校生活の一つ一つが心によみがえってくる。思い出を胸にそれぞれの道に進むが、自分の選んだ道なのだから夢を決してあきらめず、いつかつかみ取るために着実に進んでいきたい」と力強く述べた。

本間校長は「充実した高校生活を送った満足感とともに新生活への期待と不安の気持ちでいっぱいと思う。本校での貴重な体験でつちかった力を生かし、それぞれの進路でたくましく活躍することを期待する」とはなむけの言葉を贈った。卒業生104人は在校生と保護者らの拍手に送られながら、3年間過ごした母校を静かに後にした。

卒業生は機械科37人、電気科35人、情報技術科32人で、卒業後の進路は大学などへの進学と県内外への就職がほぼ半数ずつ。 -

上伊那各地の高校で卒業式

卒業シーズンを迎え2日、上伊那の高校でも卒業式が開かれた。その一つ伊那市の伊那弥生ヶ丘高校では、卒業生274人に卒業証書を受け取り、ともに3年間を過ごした友人や恩師との別れを惜しんだ。

安藤貴幸校長は「弥生で学んだことを誇りとし、堂々と胸を張って社会に一歩を踏み出してほしい。自分の欲することだけでなく、人生の果たすべき使命を考えて行動していってほしい」と卒業生を激励。

卒業生代表の岡泰樹君は「弥生祭は苦難の連続だったが、目的に向かってみんなで頑張ればこれだけのことが実現するのだと実感した。さまざまな困難があると思うが、弥生で培ったものをもとに真実を見抜き、自らが主体的に行動できるようになりたい」と新生活に向けた志を示した。

上伊那でこの日に卒業式をした高校は3校。ほか5校は3日に予定している。伊那北高校は必須科目未履修問題に対応し、21日に延期している。 -

上伊那図書館の後利用は「市民のための思索・学習の場」

上伊那図書館後利用基本計画策定委員会(春日博人委員長、16人)は2日、後利用基本計画の報告書をまとめた。基本理念に「市民のための思索・学習の場」をすえ、博物館的用途に活用し、文化・教育の発信地とする。近く、正副委員長が小坂市長へ報告する。

「博物館的施設として整備保存し、隣接する上伊那郷土館は老朽化に伴い、取り壊すこと」を前提に、利活用・保存や周辺整備などを検討。

歴史的建造物であることから、構造やデザインはそのままの雰囲気を保ち、耐震改修と保存再生の整備をする。建物内部の部屋割りは大幅に変更せず、体験学習室、喫茶談話室、講堂、会議室など各階の利用を示した。

また、収蔵物を材料に、先人たちの足跡を学べるよう、市民を対象にした講座や展示を開くことも盛った。

郷土館跡地には、空調設備のある収蔵庫棟(延べ床面積千平方メートル)を建設し、古文書や考古資料を収める。

敷地は緑地化し、市民が憩える空間を作る。駅前再開発ビル「いなっせ」、伊那部宿、セントラルパークなどとも連携し、周遊に結びつける。

整備は07縲・9年度を予定。年内に郷土館を取り壊し、07年度中に収蔵庫棟の建設に着工する見通し。

想定事業は、耐震補強や改修工事、収蔵庫棟の建設など8億円。財源は、合併特例債を充てる考え。

委員会は昨年8月下旬から6回の会議を重ね、市民の提言を踏まえて報告書をまとめた。

上伊那図書館は、昭和初期に建てられた歴史的建造物。一部4階建ての鉄筋コンクリート造り。蔵書は2万冊ある。 -

伊那東部中 学校給食でアマランサスパン

伊那市の東部中学校は2日、栄養価が高い穀物「アマランサス」を使ったパンを給食で生徒たちに提供した。初めて並ぶ緑色のパンに生徒はびっくり。恐る恐る匂いを嗅いだり、一口大にちぎって味わうなどしてアマランサスについて関心を深めた。

学校給食で休耕地の活用に役立っている穀物の普及をしたい竏窒ニ同校の栄養士が提案。栽培などを目指す伊那地域研究会やパンの製造会社の協力で、ペースト状にしたアマランサスの葉を練り込んだパンが給食に並んだ。

栄養士によると、種は穀物として、葉や花は野菜として活用ができる。たんぱく質、カルシウム、鉄分、繊維質を多く含み、コレステロールを下げ、代謝を良くする機能があるという。

1年5組の向村繁君(13)は「外見にはびっくりするが、味は普段食べているコッペパンと同じ。うまい」と感想を述べていた。

同学校では昨年11月末、種を使った鳥肉料理も給食で提供されている。 -

上伊那医師会附属・准看護学院で卒業式

伊那市狐島の上伊那医師会附属准看護学院(神山公秀学院長)で2日、第54期生17人の卒業式があった。保護者、在校生ら約60人が見守る中、卒業生らは、2年間の学校生活の思い出を胸に新たな看護の世界への一歩を歩み始めた。

神山学院長は「2年間の努力は大変だったと思うがこれで終わりではない。看取りの心を持ち続けてこれからのそれぞれの道を歩んでいってほしい」とあいさつした。

在校生代表の春日和樹さんが「私たちを暖かく迎えてくれた姿を忘れず私たちもこれから精進していきたい」と送辞。卒業生代表の小沢紗織さんは「皆さんの思いを胸に自信を持って新たなスタートを切りたい」と答えた。 -

かっぱ館で文化作品展

駒ケ根市のおもしろかっぱ館(小平容大館長)は市内公民館の文化団体やサークルの会員らによる作品を一堂に集めた文化作品展を25日まで開いている。赤穂、中沢、東伊那の各公民館の教室などで活動する73人が出品した日本画、洋画、水彩画、水墨画、刺しゅう、書道、草木染めなど97作品を展示。いずれも見事な出来栄えで、訪れた人たちは「素晴らしいね」などと感心しながら作品をじっくりと鑑賞していた=写真。

問い合わせは同館(TEL81・4767)へ。 -

伊那西高校で送別会

2日後に卒業式をひかえた伊那市の伊那西高校で1日、3年生を送る送別会があった。3年間の活動を映したフィルム写真や多彩な催しが披露され、卒業生146人を楽しませた。

送別会は2年生が企画。各クラスや文系クラブなどが、この日のためのステージ発表を準備してきた。

1年1組は、「先輩たちの何事にも一生懸命に取り組む姿を見て、私たちも『頑張らなければ』という気になった。ご卒業おめでとうございます」とコメントを添えて、クラス全員で合唱を披露。2年4組が披露した桃太郎のパロディー劇には、教員も気ぐるみを着て参加するなどして、3年生の笑いを誘っていた=写真。

また、スクリーンに投影されたクラブや生徒会活動の写真を見ながら、友人らとともに3年間を振り返っていた。 -

上農園芸学科の3年生が卒業式のコサージュ作り

卒業式を前に南箕輪村の上伊那農業高校園芸学科観賞植物コースの3年生13人が1日、卒業式用のコサージュづくりに取り組んだ。

3年次にフラワーアレンジメントを学習する同コースでは、その集大成として例年卒業生自身がコサージュづくりに取り組んでいる。今回は園芸学科の卒業生と教員、46人分のコサージュを作成。ガーベラを中心に季節の花であるモモを合わせたほか、レモンリーフで彩りを添えた。使用する花は生徒の要望などに応じて変えているため、その年に応じて出来上がるコサージュは異なるという。

生徒らはともに学んだ友人への思いを込めながら和気あいあいと作業に取り組んでいた。

園芸学科の生徒らは卒業式にコサージュを付けて出席する。 -

07年度公立高校後期選抜最終志願者数

県教育委員会は1日、07年度公立高校後期選抜の最終志願者数を発表した。

上伊那の全日制高校の出願状況は、出願受付締切(2月23日)時より19人少ない1012人。定員割れ学科は1学科減少の7学科となったが、平均志願倍率は1倍を切り、0・98倍となった。

上伊那農業は生産環境学科が最高倍率1・25倍となったが、受付締切時には1・5倍だった園芸学科の志願者は0・9倍となったた。普通科では、3校が定員割れとなっている。最低倍率は駒ヶ根工業情報技術の0・55倍。

定時制は出願受付締切時からの変更はなく、08年度募集から多部制・単位制高校へ移行することになっている上伊那農業定時制の志願者が最も多い27人となっている。

学力検査実施日は7日、合格発表は19日となる。 -

駒ケ根市子ども読書活動推進計画策定

すべての子どもが読書の習慣を身につけられる環境を整備していこうと駒ケ根市と同市教育委員会は「駒ケ根市読書活動推進計画」をまとめた。基本目標として(1)読書に親しむ機会の提供と読書環境の整備・充実(2)読書活動推進体制の整備(3)読書活動の普及・啓発(4)人材の育成と活用竏窒唐ーている。

具体的な取り組みとして▽家庭でのノーテレビデー、ノーテレビタイムなどによるメディア漬けからの脱却▽保育園・幼稚園での日常的な読み聞かせ習慣の確立▽学校での中高生による読み聞かせの奨励や図書館の拡充竏窒ネどを挙げているほか、地域での取り組みとして読み聞かせボランティアの育成や支援などを挙げている。

市教育委員会は計画について、今後の子どもの読書活動推進に必要な施策に関する計画と位置付けたい竏窒ニしている。計画の期間は07年度から5年間。 -

中沢小学年対抗大縄跳び大会

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は28日、学年対抗大縄跳び大会を開いた。5分間にできるだけ多くの回数を跳び、2回行う競技のうち良い方の結果を昨年の記録と比較。上回った回数の多い順に順位をつけた。

休み時間などを利用して練習を重ねてきた児童らは緊張した表情で合図を待ち、審判の合図で各学年が一斉に競技開始。タイミングを合わせて次々に縄に飛び込み、励まし合いながらそれぞれの記録に挑戦した=写真。

練習の成果を存分に発揮した結果、全学年とも昨年の記録を上回った。優勝は3年生。357回を跳び、昨年の記録188回を169回上回った。2位は同じく120回上回った1年生、3位は100回上回った2年生だった。 -

みやだのカルタつくったよ!

総合学習で宮田村内各地を探検し地元の歴史や文化を再発見してきた宮田小学校6年2組は、調べた名所旧跡、特産品などをいろはカルタにした。読み札や絵札は全て手づくり。卒業を控え後輩に残したいと、1年生にカルタをプレゼントしている。丹念に歩き、地元の良さを掘り起こした力作だ。

「瑠璃色のきれいな水の太田切川」「健康に宮田のシメジはいいんだよ」。子どもたちらしく自由な感性の句がカルタに踊る。絵札も力作ぞろい。手分けしながら全員で描きあげた。

社会の授業で歴史を学習。もっと村の歴史なども知りたいと、4月から「宮田村探検」を始めた。

各所に足を運ぶなかで、子どもたちにとっては続々と新鮮な発見が。「宮田ってこんなにすごいんだ」と、知らなかった郷土の豊かな風土にふれ、歴史から文化、産業などへも興味の幅は広がった。

冬になり、学習もまとめの季節。「何か形に残せないか」と考え、カルタをつくることに。実際に行けていなかった所へも足を運び、絵札にするためスケッチした。

27日は1年1組と交流し、完成したばかりのカルタを披露。一緒になって楽しんだ。

「通学路を通る時でも今までとは違った目で地域を見るようになってきた」と、担任の佐々木千絵教諭は成長した6年2組の姿に目を細めた。 -

市民ロビーコンサート

いな少年少女合唱団が公開レッスン

地域の音楽文化の向上を目的とするNPO法人クラシックワールド主催の市民ロビーコンサートが25日、伊那市生涯学習センター2階の市民ロビーであった。いな少年少女合唱団が公開レッスンをし、引き続いてのコンサートで美しい歌声を披露した。

夏場の「軒下コンサート」に加え、冬期間も演奏の場を-と始め今回が2回目。

いな少年少女合唱団(団員31人)は、伊那公民館で活動しているが、今回は初の試みでロビーでレッスンを公開した。久保田直子さん、山岸めぐみさんの2人が順番に指導し、団員は発声練習に続いて楽譜を見ながら練習曲を何度も何度も繰り返し歌った。

市民は、ソファーに座ってくつろぎながら、ロビーに響く澄んだ歌声を聞き、熱心に練習する団員の姿を見ていた。 -

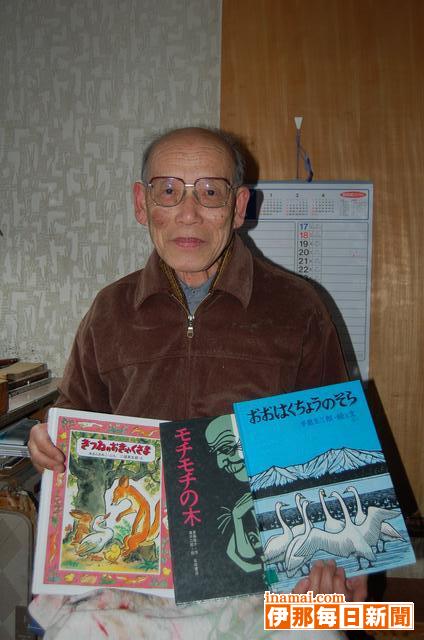

中原宏さん(79)飯島町南町

「親子に絵本の楽しさを伝え、絵本を通じての様々な疑似体験をさせたい」と、町図書館や小学校の読み聞かせに取り組み、朗読劇「この子たちの夏」「小林上等兵のヒロシマ」に出演し、平和の尊さ、戦争のむごたらしさを後世に伝える。

1929年、飯山市生まれ。10歳で父が亡くなり、両親の出身地である飯島町で落ち着いた。赤穂農商学校に進学したが、第2次大戦中で、学徒勤労動員で名古屋の三菱重工航空機製作所で飛行機づくりをした。B29の爆撃で工場は破壊され、一ノ宮に疎開したが、ここでもB29の襲撃を受けた。

「夜、防空ごうから飛び出し、日本軍の高射砲がB29に向けて、射撃するのを、土手に張りついて見ていた。空襲になると、爆風で眼球が飛び出さないように押え、耳もこまくが破れないようにふさぎ、じっと解除を待った」という。

3月末、1年繰上卒業で郷里に戻り、8月に終戦になった。B29の空爆の下をかいくぐり、生き長らえた戦争体験が「この子たちの夏を読む会」の朗読劇に厚みと臨場感を与えている。

戦後は代用教員や会社員を経て、おもちゃ屋を始めた。昭和30年代中ごろ、模型飛行機全盛の時代で、町内の大抵の男の子は、小銭を握りしめ、模型飛行機のキッドを買いにきた。「その頃の子どもたちが今の飯島町を支える中堅になっている」と笑顔を向ける。

今も印鑑製造販売に商売替えした店内には、1960年、県代表として小学生を引率し、全国大会に出場した名機が展示されている。

絵本との出会いは20年前、初孫が生まれ、上郷図書館の下沢洋子館長の「身近な人が絵本を読み聞かせることで、幼児が犬やネコになったり、哀しいこと、うれしいことなど疑似体験させることが大切」の一言に触発され、ブックリストから選び、絵本を買い求め、孫に読み聞かせた。

最初の1冊が「もちもちの木」、以来、福音館の月刊誌「こどものとも」「012」など買い求め、今では店兼作業場の壁面は数百冊の絵本でびっしりと埋め尽されている。

1989年2月の「飯島こどもの本の会」の立ち上げにも関わり、図書館の読み聞かせグループにも加わり、毎月の「絵本とお話しの森」では絵本の読み聞かせとハーモニカ演奏で親子を楽しませている。

ほかに、飯島町の2小学校、中川村のつどいの広場バンビーニでも読み聞かせボランティアに励む。

中原さんのもう1つのライフワークは「この子たちの夏を読む会」の活動。同会は2000年6月、地人会の朗読劇「この子たちの夏」を機に発足。03年3月、高尾の小林正巳さんの被爆体験を「読む会」のメンバーだった葛岡雄治さんが脚本化した「小林上等兵のヒロシマ」の初演から現在に至るまで語りを熱演する。

「小林さんの体験談を何回もお聞きした。これからも、声の出る限り、小林さんに成り代わって続けたい」と話す。妻と2人暮らし。 -

第10回フレッシュコンサート

上伊那出身の音楽高校、音楽大学在学生による第10回フレッシュコンサートが25日、伊那市の県伊那文化会館大ホールであった。学生たちの若い感性が光る演奏に、観客は惜しみない拍手を送った。若い芽を育てる会主催、伊那毎日新聞社など後援。

フルート、サクソフォーン、声楽、ピアノで計20人が出演。「亡き王女のためのパヴァーヌ」「即興曲第2番」などのピアノ独奏をはじめ、独唱はバリトン、ソプラノ、メッゾソプラノで、1人1曲または2曲を披露した。

出演者は、大ホールのステージに立ち緊張した面持ちだったが、日ごろの練習の成果を存分に発揮して熱演した。 -

秋葉街道を整備

伊那市長谷を南北に貫く古道、秋葉街道の復活を目指す「秋葉街道発掘調査隊」(高坂英雄隊長、30人)は25日、秋葉街道の整備を開始した。隊員約20人が参加し、黒河内縲恷sノ瀬の約2キロ区間の道筋を整えた。

作業は、下草刈りや歩行者の安全を確保するためのロープ張り、岩入沢への仮橋設置など。

斜面がきつく、足場が悪い個所もあったが、隊員はつるはしやなたなどを使い、人が歩けるようにした。

高坂隊長(60)は「車社会で利便性、経済性が求められ、地域住民でも信仰の道と親しまれた街道への関心が薄れてきている。街道を軸に、名所を回り、楽しめるような形にしたい。作業を通じ、地域を良くしようというきっかけになれば」と話した。

3月には分杭峠付近を整備。07年度は市の新規事業として、看板設置など再生工事に取り組む。整備完了後は街道を活用したイベントを考え、観光資源に生かす。

秋葉街道は、静岡県の秋葉神社参拝に使われた道。昨年2月、地域に眠る観光資源を活用しようと調査隊を発足させ、江戸時代の絵図をもとに、1年かけて調査し、道筋を確認した。非持縲恪a口は湖底に水没しており、代替ルートを確保する。 -

卒業を前に、アイガモを麦の家に贈呈

総合的学習でアイガモを飼育していた中川西小学校6年生(征矢浩平教諭、30人)は26日、飼っていたアイガモ3羽を手作りのマイホーム(小屋)と一緒に、村内のグループホーム麦の家に贈った。

児童らは2カ月掛けて手作りしたアイガモの新居を同ホームに運びこみ、小川を掘り広げて、水浴び場を作ったり、周りに杭を打ち、をネットで囲い、放鳥した。

贈呈式で、児童らは「麦の家の皆さんが引き続き、飼ってくださるので、とてもうれしい」と感謝し「夜は小屋に入れてください」「脱走させないように、気を付けて」「餌はキャベツやクローバー、茶がら、米」など餌や飼いかたを説明した。

お年よりらは口々に「とてもうれしい。大事に育てます」「時々、学校の帰りに見に来てください」と感謝した。

同学級は5年生の時、15羽のアイガモの雛を購入し、自然に優しいアイガモ農法で米づくりに取り組んだ。田の周りをネットで囲み、田植えから1週間後に放鳥した。アイガモは雑草を取り、害虫を食べて、児童らの稲づくりに活躍した。

卒業を前、アイガモに今後について話し合い、残った9羽のうち、6羽は児童の家庭で引き取り、3羽は麦の家で飼ってもらえることになった。 -

昔昔亭健太郎独演会

駒ケ根市出身の落語家昔昔亭健太郎さんの独演会が22日夜、同市の赤穂公民館で開かれた。駒ケ根市公民館協議会主催。健太郎さんは落語『たぬきの恩返し』と『番町皿屋敷』の2題を披露。集まった約80人の人たちの爆笑を誘った=写真。落語の合間には、紙に書いた変な漢字を示しながら会場に問いかける得意のお座敷芸。「『箱』の字が寝ているから竏窒ヘこね(箱根)、縦になっているから竏窒ヘこだて(函館)」などの頓知を効かせた解答に、訪れた人たちは大笑いしたり感心したりしていた。

健太郎さんは3月8日にも同市の東伊那公民館で毎年恒例となった独演会を開く。 -

赤穂南小児童に8020推進員バッジ

01年に文部科学省の歯と健康づくりの推進指定校となって以降、良い歯をつくる活動に力を入れて取り組んでいる駒ケ根市の赤穂南小学校(下平達朗校長)の5年生児童80人全員に、80歳になっても20本の歯を維持しようという8020運動のこども推進員バッジが贈られた。23日、同校の歯科校医でいずれも同市で開業している横田克彦さんと菅沼香さんが訪れ、一人一人に「頑張ってね」とバッジを手渡した=写真。代表児童2人が「みんなの歯がピカピカになるように頑張りたい」、「これから歯をもっと大切にしたい」とそれぞれ決意を発表した。

同小は「歯の日」や「歯ッピータイム」を設けるなどして児童の虫歯予防に力を入れている。06年には県内で唯一、第45回全日本学校歯科保健優良校表彰(日本学校歯科医会、日本学校保健会主催)で最優秀校に認定され、文部大臣賞に輝いた。 -

プロサックス奏者太田裕士さん、故郷・宮田村を本拠に活動開始

プロとして東京都内のライブハウスを中心に活躍していたサックス奏者の太田裕士さん(31)が昨年、故郷の宮田村に拠点を移して、新たな音楽活動に取り組んでいる。生まれ育った伊那谷の豊かな自然とつながり、この地からオリジナルの音楽を発信したいと精力的。22日夜には実家が営む同村町2区のレストラン「ときわ」で初ライブを開いた。

70人ほどの観客で満杯。太田さんはキーボード、バイオリンの音楽仲間とセッションし、軽快でありながら深みのあるサックスの音色を響かせた。

ジャズスタンダードからボサノバ、ポップス、オリジナルまで、枠にとらわれない多彩な楽曲。

「今は東京にいなくても音楽活動ができる。伊那谷から素晴らしい音楽をどんどん発信していきたい」。演奏に酔いしれる会場で、太田さんの声も自然と上ずった。

5歳からピアノ、高校でサックスを始めた。慶応大学入学と同時にジャズに取り組み、国内外の一流演奏家からレッスンも受け、在学中にはプロとしての道を歩み始めた。

様々なミュージシャンと共演し、CMソングに演奏が使われたことも。10年ほど都会での活動が続いた。

しかし、音楽の独自性を追求し、自然と通じ合いながら活動したいと帰郷を決意。伊那谷各地にも実力を持ったミュージシャンが多く、すぐに横のつながりも広がった。

春には仲間と組んだ新たなユニットで、関西方面へのライブツアーも敢行。「田舎ならではのエネルギー。空気感やフィーリングを音楽にしていければ」と期待も高まる。 -

新視象展

春の国画会展に出品している仲間でつくる新視象会の第4回新視象展が23日、伊那市の県伊那文化会館美術展示ホールで始まった。

同会は、それぞれの個性と持ち味を生かしながら新しい形の中に真の美を求めて現代絵画を追求し表現している。

国画会展に出品を予定する作品などを展示し会員同士で研究しあうと同時に、広く一般にも見てもらおうと隔年で開いている。南信在住の会員8人が1人1点から4点、合計20点を出品した。油彩と版画で100号を中心に300号から8号まで。

特別出品で、国画会会員の高橋靖夫さん、柴田久慶さんの作品も展示している。

会の小林修一郎さんは、「個性を生涯続けて求めるのが絵を描く作業。大作が並び、色彩がきれいでバラエティに富んでいる。ぜひ見てほしい」と話している。

展示は25日まで。午前10時から午後5時まで(最終日午後4時まで)。無料。 -

公立高校後期選抜、私立高校一般入試志願者数発表

長野県教育委員会は23日、07年度公立高校後期選抜志願者数と私立高校入学者選抜一般入試志願者数を発表した。

公立高校後期選抜志願者は1万2757人。全日制は1万2339人で倍率は1・07倍、定時制は299人で0・39倍、多部制は119人で1・49倍。私立高校は志願者5797人で倍率は3・69倍。

第3通学区で上伊那関係分の最高倍率は上伊那農業高校の緑地工学科で1・8倍。最低倍率は駒ヶ根工業高校の情報技術科で0・4倍。定時制は3校とも定員に達していない。

公立高校後期選抜の志望変更受付は26日縲・月1日正午。学力検査は3月7日(一部8日も実施)、入学予定者発表は3月19日。

伊那西高校の一般入試は、願書受付が3月5日まで。 -

弥生ヶ丘高校の図書館でそば打ち

図書館を文化活動の場として活用してもらおう竏窒ニ伊那市の伊那弥生ヶ丘高校は22日、同校図書館でそば打ち体験会を開いた。生徒や教員など約35人が集まり、「伊那市そば打ち名人の会」(小林史麿会長)の講師2人からそば打ちの手ほどきを受けた。

持ち込み勉強や調べものをするだけでなく、文化活動の場として図書館を利用してもらおう竏窒ニ同校では2年前から、図書委員会などが中心となって図書館内で文化活動にちなんだイベントを行ってきた。今回のそば打ちもその一環。「そばが食べたい」という意見から発案し、「伊那市そば打ち名人の会」の協力のもと、ただそばを食べるだけでなく、そば打ち体験とそばの歴史を学ぶイベントを企画した。

集まった学生たちは、水の混ぜ方や粉のこね具合などを習いながらそば打ちに挑戦。円錐(すい)の形に生地をまとめる過程では、なかなか思い通りの形にならず、苦戦するグループもあったが、名人の会メンバーが手を加えるときれいな円錐(すい)になり、生徒たちを驚かせた。

その後、生徒たちは自分たちで作ったそばの味を楽しんだ。 -

10年を経て改めて耐震診断、宮田小で補強に向けて着手へ

宮田村宮田小学校の体育館や一部校舎が耐震基準を満たしていないことから、村教委は新年度、約1000万円かけて耐震診断を行なう。96年の診断で基準値以下の結果は出ていたものの、10年を経て耐震補強へ向けた取り組みに着手する。

築32年の体育館は96年当時の耐震診断で基準を大きく下回り、普通教室の東棟、特別教室棟、給食室も基準以下で耐震補強の必要性が示されていた。

10年間、補強へ向けた対応が図られなかったことについて、新井洋一教育長は「財政的な部分が大きい」と説明する。

今回の診断は耐震補強の前段階。基準も変わり、診断内容もより細かくなっており耐震の設計も費用に含まれるという。

村教委は耐震の必要性がある部分について診断結果をもとに、08、09年度で1億円近いとされる補強工事を行なう計画だ。

宮田中学校については96年当時の基準は上回っているが、宮田小学校の診断が終わった時点で再診断の実施を検討する考え。 -

宮田小3年3組、西保育園で劇上演

一生懸命な姿、伝えたい想いひしひしと宮田村宮田小学校3年3組は22日、1年間交流を深めた西保育園を訪問。「園児に喜んでほしい」と年明けから練習を積んだ劇を上演した。年度初めには、園児となかなか打ち解けられなかった児童たちだが、一生懸命に伝えようとする姿にたくましさも。今回が最後の交流の予定だったが「また遊んで」との声に「来週も来たい」と、絆の深まりもみせた。

全員が出演できるようにと4つの班に分かれて、浦島太郎と海島太郎、もも太郎とうめ太郎をそれぞれ上演。

物語に忠実に演じたり、アレンジを加えたりと、趣向を凝らした内容で園児を楽しませた。

堂々と大きな声で発表。一生懸命に演じる姿に、会場全体が物語の世界に。

鬼と戦うもも太郎、うめ太郎に「頑張れ」と声援も。園児は身を乗り出して夢中になった。

演じ終わった後の充実感。「今までで一番良かった」と笑顔がはじけた。

5月から数えて4回目の交流会。劇終了後は鬼ごっこしたり、鉄棒したりと、遊びの輪が自然と広がった。

「想いを伝える大切さ。相手を見て、どう自分が動いたら良いか、交流を通じて少しは成長したかな」と担任の清水喜美子教諭は目を細めた。 -

東春近小 管理特別教室棟が完成・竣工式

伊那市の東春近小学校(橋爪伝校長)の管理特別教室棟が完成し、22日、同小学校で竣工式があった。全校児童約380人と小坂樫男市長をはじめとする来賓約40人が出席し、新棟の完成を祝った。

児童数の増加により特別教室を普通教室に転用している現状を改善するため、管理棟を取り壊し、新たな管理特別教室棟を建設。新棟は、鉄骨造2階建てで、延べ1297平方メートル。校長室や職員室、音楽室、調理室、図工室などを配置した。事業費は約3億円。05年6月下旬から着工していた。

新棟は、高窓からの採光で明るく、県産材を使った内壁・床材で安らげる空間。児童の登下校などの様子を見守れる位置に職員室などがあり、職員の目が届きやすくなったのも特徴だという。

竣工式では、各学年代表児童が「新しい校舎を壊さないようきれいに使いたい」「音楽室も広くなってびっくり。大きな声で歌いたい」などと新棟の完成を祝福。橋爪校長は「新校舎の完成に立ち会えた皆さんは特別。大人になった時に思い出を語ってください」と話した。

管理特別教室棟の竣工を祝い関係者がテープカット -

伊那小5年の弓田君 将棋の東日本大会へ

伊那市の伊那小学校5年の弓田潤君(11)=写真=がこのほど、将棋の第32回小学生名人戦県大会(日本将棋連盟県支部連合会など主催)で優勝し、3月24、25日、東京都で開く東日本大会の出場を決めた。大会では、前年優勝者や親友ら強敵を破る活躍で、初の栄冠を勝ち取った。

大会は、4日、長野市であり、県内4地区の予選を勝ち抜いた代表者8人が紅白2組に分かれ、総当りで競い、各組の勝者の対局で優勝を決めた。弓田君は、激戦といわれた組を勝ち抜き、決勝戦で、同じ将棋道場で学ぶライバルの白井貴浩君(同校5年)を破り優勝した。

白井君とは、家を行き来するほど親交があり、これまでに200局以上対局してきた間柄。弓田君は「お互いに得意な手を知っているし、実力も互角なので、勝てたのは運だった」と降り返る。

東日本大会は、24人の代表が集まり、予選を勝ち抜いた12人が決勝トーナメントへ進む戦い。弓田君は「どんなタイプの相手に対しても対応できるように対局を積んで臨みたい。不安も大きいが、初めて対局する人との戦いを楽しみたい」と意気込みを語る。

東日本大会の上位2人は、4月にある全国大会に出場する。

2710/(月)