-

上農高吹奏楽部と伊那養護高等部が音楽授業で交流

上伊那農業高校吹奏楽部は21日、伊那養護学校を訪問し、高等部の生徒と音楽の授業で交流した。吹奏楽の演奏を聞いたり、曲と一緒に踊るなど楽しく学び合った。

2校の交流の一環で、吹奏楽部の訪問は3年目。部員14人、顧問の小沢直子教諭と矢田幸司教諭が訪れ、「さくら」「チェリー」、ポケットモンスターの主題歌など5曲を演奏した。

毎年、楽器体験など演奏を聞くだけではなく一緒にできることを取り入れ、今年は「たらこ・たらこ・たらこ」の曲で、吹奏楽の伴奏に合わせて一緒に踊った。踊りを楽しみにしていたという高等部の生徒72人は、被り物を準備していた2年生が代表してステージに立ち、皆でリズムに乗って楽しく踊った。 -

上伊那農業高校定時制の存続を願う会が定時制の存続を求め活動

上伊那農業高校定時制関係者は20日夜、伊那市役所で会見を開き、新たに発足した「上伊那農業高校定時制の存続を願う会」(北原平吾代表)を中心に、同校定時制の存続と生徒募集停止の凍結などを求めていく意向を示した=写真。

上農定時制は、高校改革プランの実施計画の中で08年度から箕輪工業高校に新たに設置される多部制・単位制と統合することが示されている。そんな中、同窓会や定時制PTA、生徒会では、実施計画が策定された後不登校経験生徒の心のよりどころとして定時制の存続を強く訴えてきたが、昨年11月、同窓会本会が実施計画の決定事項に従う方針を決定した。しかし、定時制関係者の存続への願いは依然として強く、引き続き定時制の存続を訴えていく母体として同窓会定時制部会や賛同者など13人を世話人として「上伊那農業高校定時制の存続を願う会」を発足した。

同会は今月初め、上農定時制の現状維持・存続を求める請願書を伊那市議会あてに提出したほか、今後は署名も視野に入れて活動を展開していく。また、実施計画に従うと08年度から上農定時制の生徒募集は停止されることとなるが、多部制・単位制が定時制の受け皿となる保障がないうちは、生徒募集停止を見送ることも訴えていく。

北原会長は「定時制に通ってくる生徒は増えている。金(財政)のことだけで統合するのは問題」と訴えた。

県教委では箕輪工業の多部制・単位制への転換については「一定の理解が得られている」として募集開始に向けて準備を進めている。 -

祇園祭に向け準備着々、祭典役員決定

あばれ神輿で有名な宮田村津島神社祇園祭(7月)を運営する氏子総代、祭典委員会の初顔合わせの合同会議が17日夜、同神社社務所であった。300以上続く・ス天下の奇祭・スの成功と無事を確認し、祭典役員を決めた。

今年の氏子総代会長の伊藤賢治さん=町3区=、同副会長の酒井弘道さん=町2区=、同会計の吉川英樹さん=町1区=が出席。約40人の祭典委員と協議し、祭典役員を選任した。

あばれ神輿を仕切る「2年祭典」の委員長は伊藤進さん=町1区=、同副委員長は保科友幸さん=町2区=、同会計は小池裕幸さん=町3区=。

祇園ばやしの屋台巡行を手がける「1年祭典」の委員長は太田直樹さん=町3区=、同副委員長は北原和宏さん=町1区=、同会計は伊藤敏幸さん=町2区=を選んだ。

あばれ神輿と屋台が登場する祇園祭宵祭りは今年も7月第3週土曜日の21日、本祭りは翌22日に開く。 -

伊那西小で1年生と園児が給食交流

伊那市の伊那西小学校は20日、来年度入学を前に、来入児に学校給食へ慣れてもらうためのイベントとして、同小学校の1年生との給食交流会を開いた。児童と園児らは、同じ机の上で食事と会話を交えながら仲を深めた。

交流給食は、本年度初めての試みで、1月から始まり今回で3回目。伊那西部、竜南保育園の園児計11人が小学校を訪れ、給食後は体育館で遊び、小学校の生活を体験した。

この日の献立は、キャベツのミルクスープ、豚とキノコのソテー、野菜の梅肉あえなどの5品。パンは一回り小さく、牛乳はマグカップへよそうなど、児童たちより少ない量を児童たちに出し、「少しずつなれながら食べる量を増やすように頑張りましょう」と栄養士が呼び掛けた。

小学校関係者は「入学した時に学校給食の量に不安を感じる子供たちも多いので、少しでも心配が和らげれば」と話し、保育園の保護者からも好評なので次年度以降も続けていきたいという。 -

信大の土田教授・最終講義

信州大学農学部(南箕輪村)の教授で3月に定年退官する土田勝義教授(65)=松本市=の最終講義が17日、同大学であった。一般公開した講義には卒業生、在学生、地域住民ら約140人が聴講。自然保護の第一戦で活躍する土田教授は、国内外の山岳地域の植生保全などについて語った。

土田教授は、スライド写真を使って植生研究の成果を紹介した。登山者の踏み荒らしによって荒廃が拡大した白馬岳の登山道などを例に上げ、植生復元の取り組みを講話。登山道を狭め、裸地化した場所へネットを張り、植栽するなどのさまざまな方法を実施し、効果を得ることができたと説明した。

天竜川の研究では、外来植物による在来種の被害を訴え、同河川の一部に成育している絶滅危惧(きぐ)種のカワラノギクなどを紹介。外来植物の抑制方法としてニセアカシアについては、幹を切断するにも夏場の時期を選んで実施することで絶やすことができるとの実験成果を話した。

土田教授は、仲間と取り組んでいるビオトープづくりのほか、ヒマラヤやスイスなど海外で調査した植生研究の成果なども映像を交えて語った。 -

07年度公立高校後期選抜募集人員

県教育委員会は20日、07年度公立高校後期選抜の募集人員を発表した。

上伊那では、前期選抜の合格者が募集人員を下回った箕輪工業高校普通科で12人、赤穂高校普通科で13人、募集人員を増やしたが、そのほかは前回発表からの変更はない。

学科別の募集人員数は普通科749人、商業科96人、農業科80人、工業科で80人、理数科4人となっている。

今後の日程は志願受付が21日縲・3日正午、志望変更受付が26日縲・月1日正午となっている。 -

JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト06

上農高2年サヤミルナさん入選

学校賞も受賞

国際協力機構(JICA)主催の国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト06で、上伊那農業高校の生物工学科2年サヤミルナさん(17)=駒ヶ根市=が入選、同校が特別学校賞を受賞した。20日、同校で受賞式があった。

サヤミさんは「ネパールを訪れて感じたこと」と題して、昨年夏の訪問を書いた。父がネパール人、母が日本人で日本で育った。父の話や半分はネパール人ということから、旅行者には見えない現実を知ること、現地語で現地の人と語る大切さに気づいたことなどを書き、「次回は現地の言葉で交流し少しでも本当のことを見てきたい」と締めくくった。

受賞式で、「今回はネパールで農業にふれ農業のことだけだったが、今度はもっと人とたくさん話をしてがんばりたい」と語った。

特別学校賞は、5年以上継続して計500作品以上の応募をした学校が対象。県内の受賞は同校のみ。今回は1・2年生の夏休みの課題で取り組み、約250作品を応募した。

応募生徒代表の生物工学科2年御子柴すみれさん(17)=伊那市=は、モンゴルの遊牧民の生活を書き、サヤミさんと共に1次審査を通過した。「モンゴルは興味があって行っただけの国だったが、いろいろな所で発表できる機会をいただき勉強になっている。モンゴルのことをじっくり考えたい」と話した。

駒ヶ根青年海外協力隊訓練所の石上俊雄さんは「物事の本質を自分が見て、話し、感じることの大切さがエッセイに表れている。生き方の幅を広げていただけるのではと感じた」と評し、賞状と副賞を贈った。

北原光博校長は、「地球規模で人間の生き方、食糧問題、文化などあらゆる角度から見ようと取り組んでいる。受賞は生徒が意欲をもって取り組んでくれた成果。これを励みに研さんしていきたい」とあいさつした。 -

駒ケ根市高齢者クラブ連合会作品展示会

駒ケ根市高齢者クラブ連合会(高坂繁夫会長)は19日までの3日間、第32回作品展示会を駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた。会員約160人が制作した陶芸、書道、手芸、絵画、写真などの力作340点が展示された=写真。訪れた人たちは作品に顔を寄せて見詰め「すごいね」「大したもんだ」などと作品の出来栄えに感心しながらじっくりと鑑賞していた。

-

味の里工房総会

箕輪町で自家用みそ加工に取り組む味の里工房は15日、06年度総会を町文化センターで開き、事業報告を了承し、3月から今年のみそ製造を始めることを確認した。

味の里工房は会員約150人。グループごとに地元産大豆と各自が持ち寄る米を使ってみそを自家用に製造し会員で消費。販売はしていない。JA育苗ハウス近くの施設で、06年度は2月末から5月下旬までに合計3654キロを製造し、会員に配った。

今年は3月1日から製造を始める。

関幹子会長はあいさつで食の安全について触れ、「自分が作るみそなので一番安全。家で作った野菜を入れたみそ汁が一番だと思う」と話した。 -

すずらん子ども交流センター開所式

駒ケ根市の赤穂小学校敷地内の第2社会体育館内に建築していた新・すずらん子ども交流センターの工事が完成し19日、開所式が現地で行われた。教育関係者約20人が出席し、テープカットのセレモニーを行うなどして施設の完成を祝った=写真。中原正純市長は「懸案であり、待望久しかったセンターが開所できた。新施設が子どもたちの安全、安心の場であるとともに、元気に心豊かに成長する場であってほしい」とあいさつした。

同センターは町一区の桜木と赤穂中割のすずらんの両子ども交流センターの建物が老朽化したことから改修案が浮上。この際学校に近い場所への設置を竏窒ニする保護者などからの要望を受けて統合した。改修事業費は1550万円。述べ床面積は192平方メートルで、施設内には竹馬や一輪車、各種のおもちゃやゲームなどを備えた100平方メートルのあそびのひろばや39平方メートルの図書室などのほか、事務室や湯沸し室、倉庫などがある。登録児童数は140人。 -

信大農学部長に唐沢豊学部長が再選

南箕輪村の信州大学農学部で19日、任期満了に伴う学部長選挙があり、2回目の投票で有効投票数88票を得た唐沢豊氏(61)=南箕輪村=が、有効投票多数で再選した=写真。

唐沢氏は大学が置かれている環境の厳しさを示す一方「今以上に地域貢献、産学連携が求められている。厳しい状況だが力を携えてがんばっていきたい」と発言。▽充実した教育研究に取り組める環境づくり▽地域連携の拠点と位置付ける「食と緑の科学資料館」や「食料機能開発研究センター」を通じて大学の成果を地域に還元する竏窒ネど、教育研究を基盤とした地域貢献、産学連携を進める意向を示した。

新分野への参入も前向きに検討しており、他の学部との連携も積極的に進めたいとしている。

現在唐沢氏は2期4年。名古屋大学大学院農学研究科博士過程を修了後、日本獣医畜産大学に入職。1978年に同学部講師として入職し、助手、助教授、教授、農学部附属農場長と就任。03年からは学部長を務めている。専門は動物栄養学。任期は本年4月1日から2010年3月31日まで。 -

かな書道「竹葉会」主宰 向山修さん(73)伊那市山寺

子どものころから書道に親しみ、毎日、筆を握る。小中学校の教員を務め、94年3月に退職。その後、上伊那を中心に、20縲・0代の書道愛好者10人ほどでつくる、かな書道「竹葉会」を立ち上げた。

「日本の言葉を書く」かな書道。文字の配置、文字の大小、墨の濃淡、筆勢など「全部が合わさって、一つの世界を作り出している。安定した書ではなく、躍動感が出る調和した書。そこに、かなのおもしろさがある」という。1枚の紙に、表現は無限に広がる。

書を見た人からは「まるで絵のようだね」と言われる。

漂泊の俳人・井上井月(1822縲・7年)の句にひかれ、句書展「井月シリーズ」を地元で開いた。初回は「冬籠(ごもり)」を取り上げ、13点を展示。

句を読み、何を言おうとしているのかを理解し、書で作品化した。句によって表現方法を変え「井月の心を書くのではなく、絵的表現で描いた」。

書になじみがなくても読めるよう作品に自分なりの解釈を付けた。

井月は江戸で和学や漢学などを学び、俳人・松尾芭蕉を慕って諸国を行脚。58年から30年間ほど伊那谷に住み、約1700句を残し、美篶で死去した。

「『寄食寄泊』の放浪生活を送った井月の句は、生き方そのもの。趣に富んでいて、心情を表している」と魅力を語る。

3月下旬、県伊那文化会館で開く上伊那書道展(上伊那書道協会主催)に「梅」を詠んだ井月の句書を出品する予定。「座の興に投盃や梅香る」「表から裏から梅の匂ひかな」などを選び、制作を進めている。

今後も季節に合わせて「井月シリーズ」を続けたいと考えている。

「書の観点から、井月を自分なりに研究してみたい」と話す。

かな書道の全国組織「あきつ会」などに所属する。雅号・竹脩。

(湯沢康江) -

外国から来たお嫁さんと語りあい

もっともっと、私たちのことを知ってほしい‐。外国から宮田村に嫁いだ女性と村民が語り合う交流会が18日、村民会館で開かれた。言葉の壁などに悩み苦しみながらも、精一杯に暮らしている女性たちの生の姿にふれ、約100人の参加者は理解する気持ちと周囲の支えの大切さを改めて心に刻んだ。

村内には在住外国人も増えており、互いに理解する心を育もうと初めての交流会。毎年様々なテーマを取り挙げる村公民館の「生涯学習村民のつどい」として開いた。

中国とフィリピンから嫁いだ10人の女性が呼びかけに応じ出席。会場に詰めかけた村民を前に故郷の話から現在の暮らしぶりまで、想いを交え発表した。

ある女性は言葉に悩み、幼い子どもの生活が気がかりと話した。

フィリピンから嫁いだ新井メルビンさん=町2区=は、来日すぐの苦しい時に近所の高齢者らが色々と世話してくれたと説明。

「外国からお嫁に来た女性たちはみんな苦労を重ねて生活している。自分をアピールしたくても機会がなかったが、このような交流が持てて本当にうれしい」と続けた。

会場では女性たちが講師となり、希望者を対象にフィリピン料理の講習会も。ざっくばらんに打ち解け、話しもはずんだ。

「出身国が違うだけで、ハートはみんな同じ。宮田の未来を担おうと来てくれた女性たち。温かく迎え入れ交流していきたい」と参加した村民のひとり。

村公民館は今後も交流の機会を持ったり、日本語講座なども開ければとしている。 -

駒ケ根市立博物館収蔵品展

駒ケ根市の市立博物館は上伊那にゆかりのある作家の収蔵品を展示する特別展「郷土ゆかりの作家たち」を4月30日まで開いている。日本画を中心に、旧高遠町出身の中村不折、池上秀畝、駒ケ根市出身の馬場折雲、原東民、木下静涯など11作家の作品22点を展示している。入場無料。

午前9時30分縲恁゚後5時。月曜休館。問い合わせは同館(TEL83・1135)へ。 -

信大農学部で卒論発表

南箕輪村の信州大学農学部で16日、卒業論文発表会があった。森林学科田園環境工学コース分野の会場では、各研究室の34人が発表=写真。4年間の成果を披露した。

発表者の一人、農業工学研究室の吉田敦さんは、昨年の7月豪雨で農地被害を受けた伊那市柳沢地区の土砂災害とその特徴を発表。

大規模な土石流被害が発生した前沢川では、流出した土砂量7万4千立方メートルのうち、同河川を横断する中央道より山側の地域に2万6千立方メートルが、里側地域に2万5千立方メートルが堆積していたことから、中央道が土砂流出を約半分に食い止めたことを指摘。一方、食い止められた土砂は別方向へ流出し、中央道の通路口などへ流出。本来なら被害を免れたかもしれない宅地・農地に新たな被害を生じさせた可能性を示した。

また、前沢川では大量の土砂が暗渠部をふさいだために土砂が流出したため、面積、区画数、土砂量ともに被害が拡大したが、土石流が発生しなかった隣の大洞川では土砂が比較的緩やかに流れたため、水路から溢れる量が少なくなり、中央道通行口にそれた土砂の割合も低かったと考察。中央道の存在と土石流の有無が、被災地とその規模を決定付ける要因になったことを示した。 -

ヤギ飼育の感動を本に 伊那小3年秋組

伊那小学校3年秋組(伊藤道彦教諭・32人)はこのほど、総合学習・活動でヤギと一緒に過した3年間の出来事をまとめた本「メイメイ家族となかまたち」を制作し、市内の出版社の協力で700部、発刊した。「多くの人たちに活動を知ってもらいたい」と一般の人に向け、本の販売を始めている。

秋組は、1年生の時から雌ヤギの「メイちゃん」を飼い始め、現在では雄の「メイすけ」との子どもなど計5頭を飼育。4年生になるとクラス替えで活動を終えないといけないため、これまでの学習をまとめようと、本年10月末から本の制作を始めた。

本は、児童約10人でつくる編集委員が中心となり、3年間の思い出を65項目に分け、4人1班の計8班で分担して執筆。子ヤギの出産に立ち会ったことや、エサ代を捻出するために野菜を育てて売ったこと、父親ヤギが病気になったことなどを児童たちがその時、感じた思いとともに描いた。

伊澤雄人君(9つ)は「メイちゃん家族が命の大切さを教えてくれた」と感想。伊藤教諭は「子どもたちの思いが、一つの形として本になった。これまでの感動を、子供たちは皆さんに伝えたいと思っている」と話している。

本は700部を発行。A5判サイズ、144ページ、価格1500円(税込み)。購入などに関する問い合わせは、伊那小学校(TEL72・5205、FAX72・5206)へ。 -

赤穂東小大縄跳び大会

駒ケ根市の赤穂東小学校(熊谷正校長)で14日、全校大縄跳び大会が始まった。学年縦割り編成の「仲良し学級」9チームが3チームずつ対戦する予選を3日間にわたって行い、勝ち上がった3チームで19日に決勝を行う。

予選初日に対戦したのは1年生と6年生のそれぞれ1縲・組でつくる3チーム。児童らは審判の開始の合図で一斉に跳び始めた=写真。競技は10分間に何回跳べるかを競うもの。児童らは回る縄の中にタイミングを見計らって飛び込んでは次から次へとジャンプして回数を重ねた。うまく跳べた児童はつかの間緊張から解放され、友達と顔を見合わせて喜んでいた。

各チームとも全力を尽くして頑張った結果、3組チームが329回で決勝に進出した。15日は2・4年生、16日は3・5年生による予選が行われる。 -

西春近中央保育園、親子で柳沢運動プログラム

家でもできる親子運動を知ってもらおう竏窒ニ、伊那市の西春近中央保育園は15日、心身の健全な発達を促す目的で導入している「運動あそび」を親子で体験するイベントを開いた。同園の親子約60人が、普段園児らが取り組むプログラムや、親子一緒にできる運動を楽しんだ。

同園は本年度、自由参観という形で公開。保護者にも運動遊びを知ってもらう取り組みをしてきた。今回は保育参観に合わせて実際に親子で運動遊びを体験してもらう機会を設置。家庭で親子のかかわりのヒントにしてもらおう竏窒ニ、一緒できる運動を中心とした。

親子は飛行機や動物を模した動きなどに挑戦。「手足の力が弱い子が多いが、家でできることをしっかりやってもらうと、けがすることも無くなると思う」などと話す保育士の声に耳を傾けながら体を動かし、触れ合いを楽しんでいた。

運動あそびは、市が05年から小鳩園を含む市内23園で導入しているプログラムで、身体だけでなく脳の前頭葉を刺激し、集中力を高める効果などもあるとされている。 -

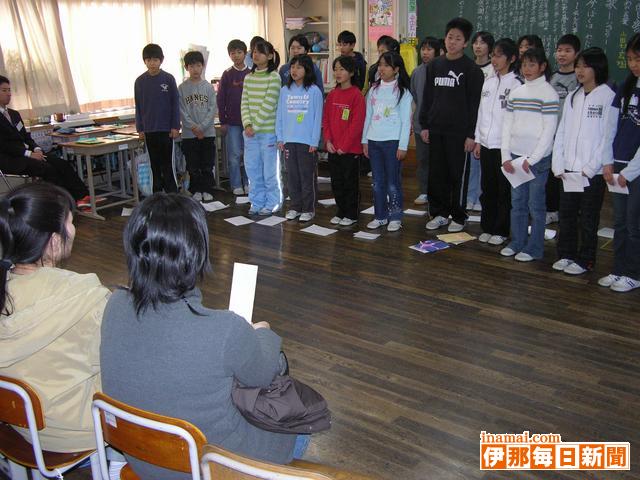

宮田小6年、小学校生活最後の授業参観

宮田村の宮田小学校は15日、高学年の授業参観を行なった。小学校生活最後の参観となる6年生は、卒業を控えた今の気持ちや将来の夢などをスピーチにして発表。訪れた保護者は堂々と自分の言葉で話す我が子の成長に目を細めた。

今一番伝えたいことを文章にした6年の児童たち。改めて尊く感じる友情や、夢中になって取り組んでいること、中学への期待など、それぞれの想いを1分間スピーチした。

歌や今までの学習成果なども発表。参観したある保護者は、立派に育った子どもたちの姿に「具体的な目標や夢を持つようになり、改めて成長を感じた」と話した。 -

伊那市よりよい教育環境推進連絡会

伊那市よりよい教育環境推進連絡会は14日、市役所で本年度2回目の会合を開いた。市内の小中学校21校の校長、育成会やPTA会長ら約50人が集まり、子供たちの安全に向けて取り組んできたそれぞれの活動内容を発表し、情報を交換した=写真。

取り組み実績の報告では、地域に設置された有害図書自販機の撤去運動や、危険箇所などを示した通学路マップの作成などについて報告。そのほか、市内の全小中学校に設置された、子供たちの登下校の安全を見守る組織の特徴などを、それぞれの学校代表者が説明した。

同連絡会は、家庭、学校、地域社会が連携し、よりよい教育環境をつくる目的。

北原明教育長はあいさつで「子供たちから危険なものを隔て、守るのと同時に、子供たちの心を育てる活動も重要となる。もっと直接的な大人の活動が求められている」と呼び掛けた。 -

箕輪北小体育館しゅん工式

箕輪町の箕輪北小学校(長田伊史校長)で14日、新体育館しゅん工式があり、児童がコカリナ演奏や作文などを発表して完成を祝った。

現在の体育館の老朽化に伴い新設した。鉄骨2階建、延べ床面積1561・77平方メートル。

平沢豊満町長は、「町民の理解をいただいて立派な体育館ができた。感謝の気持ちを忘れずに体育館を活用してほしい」とあいさつし、児童には「体育館で十分に体を動かし、いろいろなことに挑戦して素晴らしい児童に育ってほしい」と話した。

長田校長は、「もっともっと素晴らしい体育館にするため、どんどん利用して体を丈夫にしたり友達と仲良くし、皆だけのものではないので長く使えるように大切にしてほしい」と呼びかけた。

児童は、体育館建設のために伐採した桜の木で作ったコカリナの演奏や作文、歌などを発表した。

児童代表の1年生は「自慢の体育館でドッジボールをするのが一番楽しみ」、6年生は「新体育館で初の卒業式になる。一生の思い出になると思う。大切に使いたい」と発表。伐採されたメタセコイアの木について学んできた5年生は、挿し木でメタセコイアを育てていることなどこれまでの学習を発表し「木を大切にして」と呼びかけ、伐採木で作ったコカリナで「かっこう」「とんび」を演奏した。 -

高校前期選抜合格者数発表

県教育委員会は14日、07年度公立高校前期選抜合格者数を発表した。8校17学科で前期選抜を実施した上伊那では865人が受験し、511人が合格したが、募集人員合計である536を25人下回る結果となった。

学校別に見ると、定員割れとなった箕輪工業高校普通科の合格者数が募集人員より12人少ない28人となったほか、50人の募集に対し87人が受験した赤穂高校普通科でも、定員を13人下回る37人のみの合格となった。

そのほかの高校では募集定員どおりの合格者数となっている。

後期選抜試験の受付期間は21日縲・3日正午、志願変更受付は26日縲・月1日正午となっている。 -

宮田小6年、薬物濫用の危険性学ぶ

宮田村宮田小学校6年生は9日、薬物濫用(らんよう)防止の学習をした。シンナーや麻薬、覚せい剤など、一般の健常者が使った場合に人生をも破壊する作用があることを知り、薬害の怖さを学んだ。

村内の薬剤師田辺一路さんが、覚せい剤などに手を出した場合に、どのような体の変化がおきるか詳しく解説。

脳などを破壊し、幻覚などに悩まされるようになると話し「バラバラに脳細胞が壊れるので、元の機能に戻すのは大変難しい」と説明した。

一度手を出すと、全てを失ってしまうことを学んだ子どもたち。熱心に目と耳を傾けていた。 -

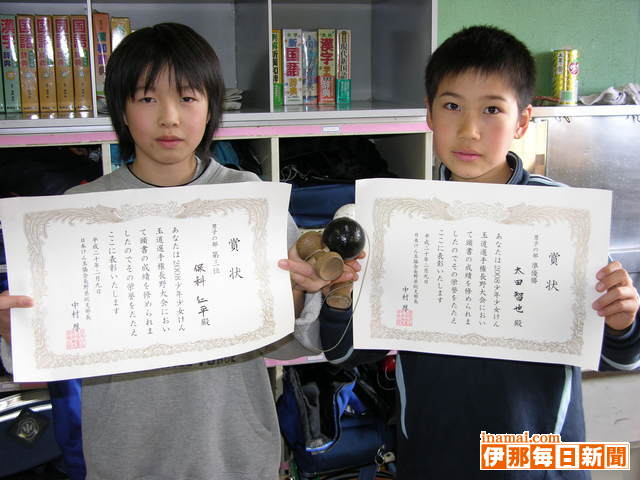

宮田小5年の太田君2位、保科君3位に入賞、少年少女けん玉県大会

宮田村宮田小学校5年1組の太田智也君が少年少女けん玉道選手権長野大会男子の部で2位、同級生の保科仁平君も3位に入賞した。6月には全国につながる甲信越北陸ブロック大会も控えており「もっと上手になりたい」とさらに意欲を燃やしている。

1対1の対戦トーナメント方式の同大会。勝ちあがった太田君と保科君は準決勝で激突した。

5年生になってからクラスの仲間と一緒にけん玉を始めた2人。技を競う大会には初出場だったが、決勝進出を争って火花を散らした。

「何としても勝ちたいと思った」という保科君に対して、「できれば戦いたくなかった」と太田君。普段から実力は伯仲しているが、この日は太田君に軍配があがった。

決勝は敗れたが「技のレベル的には同じだが(優勝者は)集中力がすごいと思った」と2人は冷静に分析。

「全国も目指して練習に励みたい」と声をそろえた。 -

上伊那アンサンブル交歓会

上伊那の小中学生が合唱や合奏などの響きを競う第9回上伊那アンサンブル交歓会(上伊那音楽教育研究会主催)が10日、駒ケ根市の市文化会館で開かれた。学校ごと2縲・4人で編成された84グループが代わる代わるステージに登場し、日ごろの練習の成果を存分に発揮して美しいハーモニーをホールいっぱいに響かせた=写真。

審査の結果、小学校では新山、東春近、赤穂、中沢、辰野東、高遠、宮田、赤穂南、飯島の13グループが、中学校では伊那、赤穂の6グループが金賞を受賞した。 -

伊那映像祭

伊那ビデオクラブ(飯島尚美会長、30人)の「伊那映像祭2007」が11日、伊那市生涯学習センターであった。新伊那市誕生記念の冠イベントの一つで、旧3市町村を結ぶ三峰川を題材にした作品などを上映した。伊那毎日新聞社など後援。

昨年4月、映像祭に向けてプロジェクトチームを立ち上げ「三峰川その流れと暮らし」などをテーマに、クラブ員がそれぞれ撮影を分担した。撮影の失敗、過去の撮影分を含めた映像の絞り込み、史実の確認など苦労して作品を仕上げた。

「暴れ三峰川」は、治水工法の霞堤防の知恵や、私費を投じてかんがい用水路を改修した長谷村出身の伊東伝兵衛(1801縲・2年)の業績、高遠・美和ダムの完成など解説を盛り込みながら、住民と川との闘い、水の恩恵をとらえた。

また、長谷の伝統文化中尾歌舞伎、江戸時代の高遠の石工守屋貞次、江戸時代に伊那谷を縦断する伊那街道の要所として栄えた伊那の宿場町など3地域の持つ歴史や文化、自然、観光なども紹介。

特別招待作品として、松商学園放送部が高校生の視点から戦争を問うドキュメンタリー作品「海からの慟哭(どうこく)」(NHK全国高校放送コンテストNHK会長賞受賞作)なども上映した。 -

宮田小2年の3人が絵画コンクールで入選

第34回全労済小学生作品コンクール県審査版画の部で宮田村宮田小学校2年の松下太一君が金賞、同じく堀井満里奈さんが銀賞に輝いた。県の読書感想画コンクール低学年指定図書部門でも、同2年の鈴木藍さんが優秀賞を受賞。3人とも家族や自然の織り成す情景を版画にして見事にとらえ、高い評価を受けた。

松下君は落ち葉で秋を感じて描写し、掘井さんは家族団らんで楽しんだ様子を版画に。

鈴木さんは読んだ本を生まれたばかりの自分の妹とだぶらせて、赤ちゃんを抱きかかえあやしている自分の姿を描いた。

松下君の作品は中央審査へ出品される。 -

「Beauty-美しきもの」が大鹿村大磧神社でクライマックスの半次の引退公演を撮影

飯島町在住の後藤俊夫監督(67)がメガホンを取る「Beauty-美しきもの」の現代の歌舞伎シーンの撮影が10、11日、大鹿村大河原の大磧神社舞台で行なわれた。

11日は主役の半路役を演じる片岡孝太郎さんや麻生久美子さんが出演したほか、遠くは長谷、高遠、箕輪町、近くは中川村、飯島町など上伊那各地から住民約500人がバスを仕立てて、大鹿入りし、観客役としてエキストラ出演。拍手をしたり、大向こうの声掛けをするなど、映画を盛り上げ、感動を共有した。

撮影シーンは戦傷で足が動かなくなった半次の引退公演、最後の舞台で万感の思いを込め、渾身の力を振り絞り、半次が舞うのは、雪夫が舞うはずだった「天竜恋飛沫」、映画のクライマックスシーン。

今後、4月下旬から最終の春ロケを行ない、クランクアップする。 -

第8回飯島お陣屋行燈市俳句大会

##(見出し(1))

##(見出し(2))

第8回飯島お陣屋俳句大会が10日、お陣屋行燈市に合わせ、Aコープ飯島支所2階であり、入選句の表彰を行った。町教委など実行委員会主催。

投句状況は、一般の部には伊那谷を中心に、県内外から178人から783句が、小中学生の部には町内3小中学校の828人から2909句が寄せられた。一般の部は9人の選者がそれぞれ特選3点、秀逸2点、佳作1点を選び、上位選で上位入選句22句を決定した。

上位3句は行燈市の市場開きで披露した。

入選は次の通り(敬称略)

▽行燈市俳句大賞「アルプスを容れて転がる芋の露」水上泉風(駒ケ根市)▽飯島町長賞「息かけて裏の顔消す初鏡」早川武志(須坂市)▽飯島教育委員会賞「産土の葱の甘さに血を濃くす」堀川草芳(岡谷市)以上上位3句

▽飯島町俳句会賞=宮下睦郎(飯田市)▽飯島町商工会賞=福沢静子(伊那市)▽南信俳句会賞=宮下白泉(岡谷市)▽上伊那俳壇賞=堀川草芳(岡谷市)▽みすず俳句会賞=浦野和子(宮田村)▽信濃毎日新聞社賞=田中文雄(松本市)▽中日新聞社賞=溝口幸子(伊那市)▽長野日報社賞=早川武志(須坂市)▽伊那毎日新聞社賞=片桐千代(飯島町)▽エコーシティ駒ケ岳賞=志津充(駒ケ根市)

▽行燈市賞=伊藤あかね、林代志江(以上飯島町)、井川孤星(飯田市)、塩沢英子(下條村)、紫芝一風(飯島町)、城取信平、松田伊都子(以上伊那市)、滝川重子(岡谷市)、羽場桂子(伊那市)

◇小・中学生の部▽飯島小学校=ゆざわこうへい(1年)、久保田里菜(3年)、矢沢悠、米沢歩(以上5年)、片桐亜由美(6年)

▽七久保小学校=うるしざわかずき(1年)、川井けん太(2年)、山口ありさ(3年)、那須野日菜(5年)、片桐貴央(6年)

▽飯島中学校=小林いづみ(1年)、伊藤加奈子、太田絵理、宮下恵梨佳(以上2年)、高坂美沙(3年) -

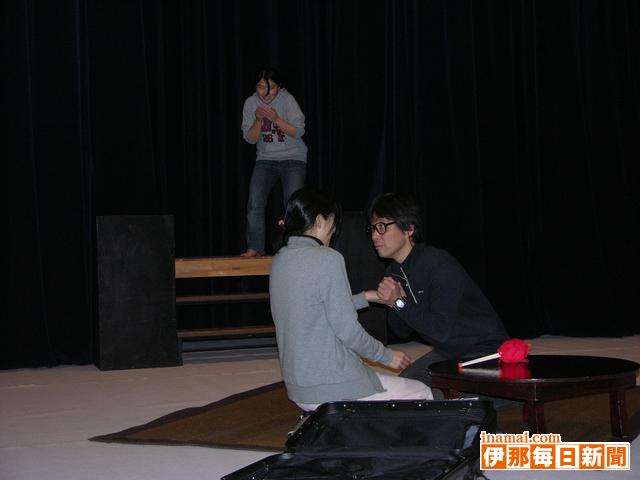

箕輪町文化センター付属劇団「歩」

アトリエ公演「ザ・シェルター」17、18日

箕輪町文化センター付属劇団「歩(あゆみ)」のアトリエ公演が17、18日、町文化センターである。初の試みのアトリエ公演で、北村想作品「ザ・シェルター」を上演する。舞台げいこも始まり、作品づくりも終盤を迎えている。

02年の結成から5年目を迎え、これまでの年1回の公演を、本年度から書き下ろし作品上演を本公演とし、既成作品上演をアトリエ公演として年2回の公演に取り組む。

初のアトリエ公演は、84年刊行の「ザ・シェルター」(作・北村想)に挑戦する。

ストリーは、核戦争に対処するため、企業が最新設備を備えた民間向け核戦争用シェルターを開発。社から住居模擬実験のモニターを仰せつかった父は、張り切って3日間の実験に臨むが、母、祖父、娘の反応はいまひとつ。シェルターにもトラブルが続出して密室となり、電気も水もない最悪な状態に…。

団員は12人。これまで、常に「関係」を注視した作品をテーマに取り組んできた。今回は、3世代の「家族の関係」をベースに、「外部社会との関係」の表現に挑む。

演出の飯島岱さんは、「皮肉的な喜劇。対社会にどう存在感を示すか、芝居が対社会にどう関わりうるか、役者に課題を与えた」と言い、極限状態に追い詰められた人間の瞬間的な変化など、役者として演技の幅を広げることも求めている。「北朝鮮の核実験とも無縁ではない。政治ではないので、外部との関係を芝居として表現したい。メッセージをはにかみながら出したい」と話している。

17日午後7時、18日午後4時の2回公演。入場料大人千円、高校生以下500円。チケットは町文化センター(TEL70・6601)で扱っている。

2710/(月)