-

南箕輪小2年2組豆腐作り

南箕輪村の南箕輪小学校2年2組(30人、赤塩佳織教諭)はこのほど、皆で栽培した大豆を使って豆腐作りに挑戦し、出来立ての豆腐とおから料理を味わった。

生活科の一環で、信越放送の「大豆100粒運動」に参加し、畑を借りて大豆を栽培してきた。収穫した大豆で豆腐を作ろうと、村内の豆腐店を見学して作り方を教わった。

豆腐作りは保護者も協力。大豆5キロをミキサーにかけて細かくすりつぶし、鍋で煮たものをさらしに入れて絞り、豆乳とおからに分けた。豆乳は、にがりを加えて固め、おからはクッキーとサラダにした。

児童は、さらしで絞る作業に苦戦。熱さを我慢し、さらしをねじったり、手で押したりして豆乳を絞った。おからが出来上がると、少しずつ口に入れ、「甘い」「大豆の味」と話し、別のグループのおからと食べ比べもした。 -

保育園でハンバーガー屋さん

宮田村中央保育園は8日、ハンバーガー屋さんを開いた。年長園児が店員に扮し、年少、年中の園児を・スおもてなし・スした。

手作りで帽子もつくり、さながらファーストフードの店員さん。「いらっしゃい、開店だよ」と威勢良く呼び込むと、続々とかわいいお客さんが訪れた。

調理されたハンバーガーにポテト、サラダ、さらにデザート、ジュースまで。トレイに乗せてあげて、手作りの折り紙もプレゼントした。

「おいしい」と喜んで食べる子どもたち。サービス満点の年長園児の接客が、雰囲気をさらに盛り上げていた。 -

伊那市高遠町で伝統の「だるま市」

伊那市高遠町の冬の風物詩「だるま市」が11日、鉾持神社参道であり、町内外から福だるまを買い求める人でにぎわった。

五穀豊穣(ほうじょう)を願う鉾持神社の祈年祭に合わせて開催する伝統行事。上伊那では高遠町だけの風習となっている。

昨年のだるまを持って訪れた人たちは、鉾持神社にだるまを奉納して、一年の無事のお礼と今年の安全を祈願していた。

参道には大小さまざまなだるまや、熊手などの縁起物の露店が並んだ。だるまを買う際に値引きしてもらうと福がくるともいわれ、客と業者との駆け引きが盛んだった。

大きいだるまが売れたり、ご祝儀が入ったりすると、購入者に向けて「商売繁盛、家内安全、無病息災」と、威勢のいい手締めがあり、参道は活気に満ちていた。

また、権兵衛トンネルの開通で昨年に続いて、王滝村などの物産販売もあった。商店街には、町商工会の人形飾りコンクールに出品した6団体の作品が並び、通行人の目を楽しませた。 -

駒ケ根東中が青年海外協力隊訓練所見学

駒ケ根市の東中学校1年生39人は9日、同市にある駒ケ根青年海外協力隊訓練所を見学した。海外に派遣された元隊員の体験談を聞いた生徒らは、日本では考えられないような体験の数々に感心したり驚いたりしていた=写真。

訪れた生徒らはスタッフの案内により、訓練所の施設内を見学。図書室、食堂、宿泊棟など、館内をじっくりと見て回った。候補生らが70日間寝起きする居室を見て「狭いな」などと感想を話し合ったり、図書室の蔵書の多さに感心したりしていた。生徒らは説明で協力隊の任務や現地での苦労などを聞いたほか、貧しい国に住む子どもたちの生活の様子を聞くなどして、まだ見ぬ遠い国々の文化や暮らしに思いをはせていた。 -

上伊那地区生徒会交流会

上伊那地区の高校生徒会役員らによる交流会が10日、伊那市の伊那北高校であった。上伊那8校の生徒会役員約100人が集まり、取り組み発表を通して今後の生徒会運営について考えた。

生徒会活動の情報交換、意見交換を通して他校生徒と交流を深めるとともに、生徒会活動を活性化することを目的とする取り組み。3年生から生徒会活動を引き継いだ2年生が、さまざまな活動を参考にしながら新しい1年の生徒会運営を考える場にもなっている。

それぞれの高校は、全体会の中で1年間の取り組みを紹介。辰野高校は、PTA代表者、教職員、生徒代表で学校のあり方を話し合う「三者協議会」の取り組みについて触れ、話し合いを通じて制服の扱いなどを決めてきた経緯を示した。

また分科会では、携帯サイト、服装、ごみ問題など、高校生の生活に密接なテーマ6つを取り上げ、グループごと討論=写真。他校の取り組みを学びながら、自分たちの高校のあり方を考えていた。 -

南信中学生ロボットコンテスト・過去最多50チーム

第4回南信中学生ロボットコンテストが10日、伊那市の伊那中学校であった。上伊那の9校と下伊那の1校から過去最多の50チーム、250人が参加。生徒らは、アイデアを凝らしたロボットを操って、得点を競い合った=写真。上伊那技術・家庭科教育研究会の主催。

独自のロボットで紙製の輪を運び、筒に掛けたり、相手の陣地へ押し出したりできた数で競った。出場ロボットは、リングを押し込むタイプが中心で、中には2本の腕で一度に5つの輪を挟み、筒にかけるタイプもあり、それぞれのチームのアイデアが光った。

大会は、4ブロックで予選トーナメントを開き、各ブロックの上位2チームと審査員が推薦した2チームの計16チームで決勝トーナメントを展開。リングを押し込む、はめ込むなど3つの機能を持つタイプで出場した伊那東部中(伊那市)の「The天竜」チームが、決勝戦で同校対決に勝ち、優勝した。

ロボットを操作した2年・伊藤貴樹君(14)は「去年は焦ってしまい失敗してしまったが、冷静に望んだのがよかった。初めての優勝できてびっくりしてる」と、アシスタントの1年・山口昌太君(13)らと喜びを分かち合っていた。 -

市書店組合「新伊那市かるた」初の大会

伊那市書店組合(小林史麿組合長)は10日、同市荒井の市立図書館で、新市誕生記念の一環として販売した「新伊那市かるた」を使った、かるた大会を初めて開いた。市内を中心に駒ヶ根市などから幼児縲恆蜷lの33人が集まり、年齢ごとの部門に分かれて楽しんだ=写真。

昨年春に販売し始めた同かるたは、高遠城址(し)公園のコヒガンザクラ、長谷の孝行猿、天竜川のザザ虫などを題材に、合併したふるさとを知ってもらおうと3千部を制作。現在は約2500部を売り、地元出身者などからの問い合わせもあるという。

読み手は、伊那朗読の会の会員の一人、柄山祐希さん(83)=同市中央区=が務め、かるたの題材になっている場所について解説しながら進行。参加者は、関心しながらも次第に札数が少なくなると、体勢を前のめりにして札を取り合う熱戦を展開した。

小学校3年生以下の「年少の部」で9枚獲得した、西春近北小3年の本間はるかちゃん(9つ)は、前半で稼いだリードを守りきって優勝。「端から端まで見渡して取った。勝ててうれしい」と喜んでいた。

小林組合長は「新しい伊那市の歴史や文化を理解してほしい」と、かるたの題材になっている場所を巡る企画を検討しているという。かるた大会も継続していく考えでいる。 -

代官行列が広小路を通行

江戸時代の風情や縁日の姿を再現する飯島町の冬季最終となる「第14回お陣屋行燈市」が10、11日、JR飯島駅前広小路で開催。穏やかな早春の日差しの中、大型時代劇「遠山の金さん」や代官行列、陣馬太鼓、どんどろしし舞など多彩なイベントが繰り広げられ、夕闇が迫れば、大小の百基の行燈に火が点り幻想的を醸した。

今年の時代劇は行燈一座の「遠山の金さん」と「代官行列を楽しみ会」も出し物を用意した。2日目は古田人形芝居の上演もある。(関連記事11面)

##(写真よこ多分 -

高遠高の董君が豪州語学留学帰国報告

高遠高校振興会の海外短期派遣事業で、1月20日から17日間の日程でオーストラリアのブリスベンに語学留学していた同校進学コース1年の董永超さん(16)が9日夕、伊那市役所に振興会長の小坂樫男市長を訪ね、帰国報告をした。

中国出身で、01年に来日した董さんは、中国語と日本語の読み書きができる。将来、通訳を目指し、英語も習得するために留学を希望した。

現地ではホームステイをしながら英語学校に通学。日々、5縲・時間の勉強を重ねたといい「英語での会話は相手に通じたけど、発音の違いによく注意されて苦労した」。

また、「世界各国から来ていた大勢の留学生と友だちになれた」と喜んでいて、帰国後も、ホームステイ先の家族や、友人とメールのやり取りをしているという。

董さんは「もう一度留学したいし、ほかの国の言葉も勉強していきたい」と話していた。

小坂市長は「若いときに海外で勉強してくることはいいこと。今後に生かして頑張ってほしい」と激励した。

事業は7年目。市と同窓会で構成する振興会が、渡航や研修費用の約半額を補助し、意欲ある生徒を語学留学に送り出している。 -

中沢小大縄跳び大会

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は7日、全校大縄跳び大会を開いた。全学年児童が所属する縦割りの仲良し班8班による対抗戦。2人で回す縄を1人ずつ跳んだ回数を競うもので、5分間の競技を2回繰り返した合計回数で勝負を決めた。

休み時間などを利用して練習を重ねてきた児童らは緊張した表情で合図を待ち、審判の笛で一斉に競技開始。タイミングを合わせて次々に縄に飛び込み、10回、20回竏窒ニ回数を重ねた=写真。低学年児童の中には跳ぶタイミングがなかなかつかめずに立ち往生したり、縄に足を引っ掛けて転倒する児童もいたが、皆に励まされながら順番が来るたび何回も挑戦していた。

競技の結果、5班が1回目325回、2回目343回のずば抜けた記録で優勝した。28日には学年対抗の大縄跳び大会が行われる。 -

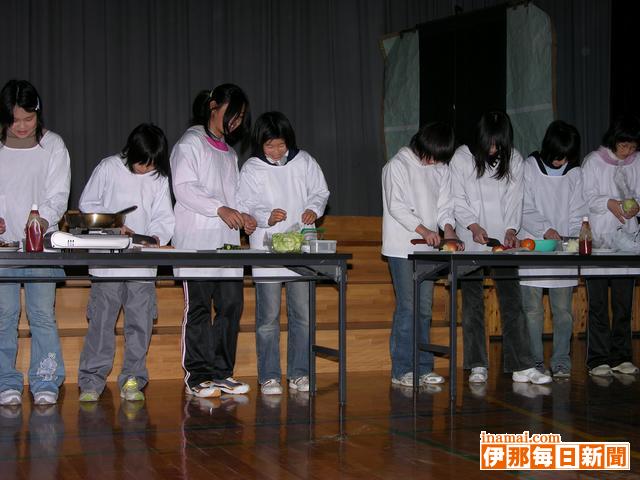

東伊那小ふるさと学習発表会

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)は7日、児童らが学年ごとに学んできたさまざまな学習や活動の成果を保護者らに発表するふるさと学習発表会を体育館で開いた。約100人の保護者や来賓らが訪れ、懸命に発表する児童の姿を温かい目で見詰めた。

5年生は「通学合宿を通して学んだ料理体験」として、7月に同市東伊那の農業体験宿泊施設「ふるさとの家」で3泊4日を過ごした時の料理作りについて発表。実際に体育館で卵焼きや野菜サラダ、ウインナーエッグなどを作って見せた=写真。保護者らは卵焼きを作る様子などを見て「上手」などと感心していた。1年生はアサガオを育てた苦労や花が咲いた時の喜びなどについて寸劇仕立で発表して大きな拍手を受けた。

体育館の壁面には模造紙に書いた学習のまとめなどがずらりと掲示され、訪れた保護者らがじっくりと見入っていた。 -

南箕輪小学校2年1組

「大豆を作るのは大変だったけど、いっぱい出来てうれしかった」

南箕輪村の南箕輪小学校2年1組(30人、片桐恵子教諭)は、生活科の学習の一環で、信越放送の「大豆100粒運動」に応募し、児童1人に200粒ずつの大豆をもらって栽培、加工などに取り組んでいる。

学校近くに畑を借り、土づくりから活動が始まった。1人が2畝を受け持ち、6月に種をまいた。自分の大豆が分かるように、看板も絵を描くなど手作りして立てた。

栽培は、児童の祖父の協力を得て、土寄せや草取りなどに励んだ。大豆の芽が土から顔を出し、花が咲き、さやができた。固く小さな一粒の大豆が、どんどん大きくなり実をつけ、9月には枝豆として味わった。「すごーくおいしい」。それは感動の味だった。

収穫を迎えた11月。はざかけをして乾かした後、棒を手に豆たたきをした。「豆がポンポン飛び出してすごーい」。ほこりだらけになりながら頑張ってたたき続け、手の皮がむけてしまった児童もいたが、200キロもの大豊作だった。

収穫した大豆で次は、きなこ、豆腐、納豆作りに取り組んだ。事前に図書館の本やインターネットで作り方を調べるなど、皆夢中になった。

きなこ作りでは、学校でやる前に、児童が自分で考えた方法を家庭で試し、出来上がったきなこを学校に持ってきて皆に食べてもらい、アイデアを出し合って再度挑戦することもあった。学校では、炒った大豆を石うす、すり鉢、コーヒーミル、ミルサーなど、児童が考えたさまざまな方法で挑戦。2度目は、きなこもちにして食べた。

村内の豆腐店を見学して豆腐の作り方を教わり、収穫祭の親子学習会で保護者と一緒に豆腐とおから料理作りもした。おからはクッキー、ケーキ、ドーナツ、卯の花煮、サラダにした。「おいしかった」。頑張って育てた大豆を使った料理は、忘れられない味となった。

大豆は、参観日に袋に入れて販売し、売上金を収穫祭の費用にあてたほか、栽培でお世話になったおじいさんに、お礼としてランニングシューズを贈るために使った。

たくさん収穫できた大豆を「皆にお返ししよう」と考えた児童は、節分に食べてもらうために、全30学級に配る豆を準備。丁寧に炒って袋詰めにし、学級に配った。「お年寄りにも喜んでほしい」と、村社会福祉協議会のデイサービスセンター松寿荘にも、生の大豆3キロを届けた。松寿荘では、煮物にして食べると言い、児童はお年寄りにあてた手紙も渡した。

片桐教諭は、「地域の方、お家の方に支えられて、本当にいい学習ができた。児童はすごく楽しんで、とても意欲的だった」という。

20日には学習発表会がある。1年間の学習をまとめ、家の人に聞いてもらう予定だ。(村上裕子) -

【記者室】「子育て10カ条」どう生かす

駒ケ根市教育委員会が子育て10カ条を策定中だ。全国各地でも同様の試みがなされていて「子育ては褒める、しかる、見守る、抱きしめる」「まず親がきちんと実行 社会のルール」「子どもができる役割を一つ持たせましょう」などが掲げられている▼制定すること自体には何ら異論はないのだが、気になるのは現実の家庭教育にどう生かすのか竏窒セ。市教育長は「額に入った飾りにせず実際に役立つものにしていきたい」と言うが、まったく同感▼社会で起きている問題の多くは家庭にその原因があるといわれる。外部が立ち入ることが難しい領域だけに効果を上げるのはなかなか大変だが、家庭教育を立て直すくらいの意気込みで取り組まれることを強く期待したい。(白鳥文男)

-

山を愛する会がそば打ち

宮田村の登山愛好会「宮田 山を愛する会」(藤田宜久会長、38人)はこのほど、新年恒例のそば打ちを村民会館で行なった。自分たちで打ったそばをすすり、酒を酌み交わし・ス山談義・ス。春からのシーズンに向けて、親睦を図った。

同会は「安全第一」がモットーで冬山登山はしないが、スキーなどでシーズンオフも交流を深めている。

そば打ちも4年前から行なっており、この日も名人2人が指導。20人ほどが協力しながら挑戦した。

「手つきがいい」とほめあったり、「それじゃうどんになっちゃう」など、冗談飛ばしながら和気あいあい。

おいしい酒と一緒に舌鼓を打ち、新緑の山々に思いをめぐらせながら会話もはずんだ。

今年も4月中旬の戸倉山(駒ケ根市)登山で始まり、秋にかけて北、中央、南各アルプスへの山行を計画している。

会員も随時募集中。問い合わせは藤田さん(85・4366)または、村民会館(85・2314)へ。 -

通学かばんを贈呈

中川村は9日、来年度村内2小学校に入学する園児らに村からの祝い品として、通学かばんを贈呈した。

このうち、中川東小学校で、保護者に付き添われて来校したみなかた保育園などの年長児23人が、北村教育長からひとり一人受け取った=写真。

北村教育長は園児らに「村からのプレゼントです。このかばんを背負って、元気よく通ってきてください」と声を掛けると、園児らは大きな声で「ありがとうございます」と返事をした。

久保村和子校長は「元気なお返事、あいさつもできました、かばんもいただきました。すぐにも1年生になれそうです。4月5日の入学式には元気で登校してきてください。みんなで待っています」と呼びかけた。

来年度の入学予定者は中川東小学校23人、中川西小学校26人 -

伊那市・富県小で新エネルギー教室

伊那市の富県小学校で9日、太陽光発電、風力発電などの重要性について学ぶ「新エネルギー教室」があった。参加した同校4竏・年生の児童約80人は、地球温暖化の一つの原因である二酸化炭素を排出しない、化石燃料に代わる新しいエネルギーに理解を深めた。

資源エネルギー庁、市などの主催。教室は同庁が5年ほど前から始めた出前講座で、同市では初めて。環境対策で新エネルギー施策を進める市は、子供たちの教育の一環のために開催を依頼し、市教育委員会の呼び掛けに手を上げた同小学校で開らいた。

児童たちは、地球温暖化問題や枯渇する化石燃料などについて学習。関係者による話を聞き、これらの内容をまとめたビデオを鑑賞した後、太陽光を利用して動くソーラーカーの模型作りを体験した。

6年の田路悠太君(12)は「新しいエネルギーがたくさんあることが分かった。地球温暖化で危ないと感じていたが新エネルギーがあれば少しは被害を和らげることを知り安心した」と感想を述べていた。 -

子育て10カ条選定会議

子育てのよりどころとなる指針を分かりやすく表現する「子育て10カ条」を制定しようと駒ケ根市教育委員会は7日、子育て10カ条選定会議の第1回を市役所南庁舎で開いた。市民、団体の代表や教育関係者などで構成された委員など約30人が出席し、10カ条策定に向けて意見を交わした=写真。出席者らは2グループに分かれ、テレビを始めとするメディア、遊びの形態のほか、生活リズム、食育、地域とのかかわりや家族とのあり方などについて話し合った。

座長には赤穂小学校PTA会長の春日俊也さんが選出された。会議は全3回の予定。第2回で素案を作成し、3月中旬には最終案をまとめたい考え。

中原稲雄教育長はあいさつで「10カ条制定については04年の子ども課設置の時点で既に考えていた。子育ては本来自分の子どもだけでなく、地域の子どもたちを考えるもの。額に入った飾りでなく、実際に役に立つものを目指して知恵を出し合って決めていきたい」と述べた。 -

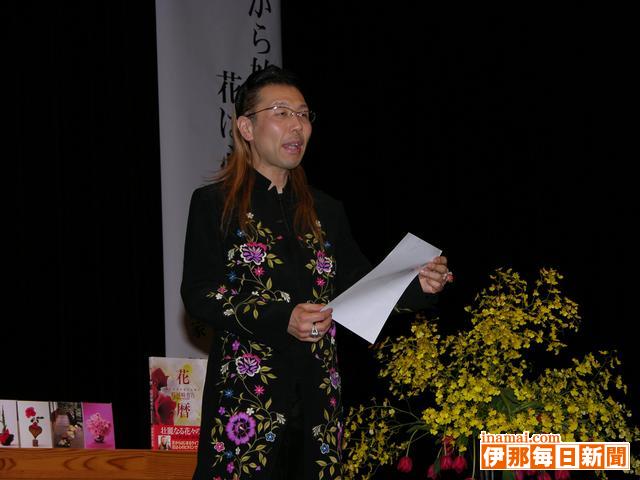

假屋崎省吾講演会

テレビや著作などでお馴染みの華道家假屋崎(かりやざき)省吾さんの講演会が6日夜、駒ケ根市の市文化会館で開かれた。駒ケ根市文化財団などの主催。有名人を間近で見られるとあって会場は900人を超える来場者で満席となり、假屋崎さんの軽妙な語り口の講演を存分に楽しんだ。

大きな拍手に迎えられてステージに登場した假屋崎さんは講演を始める前にまず豪華な花飾りを手早く花瓶に生けて見せて、さらに大きな拍手を受けた。假屋崎さんは独特の柔らかな話しぶりで自身の生い立ちや華道とのかかわりなどについて話した=写真。「意外かもしれないが假屋崎は本名。やさしい両親と花と音楽に囲まれて育ったことが今の自分につながっている」とした上で「花にも一つひとつ性格がある。人間と同じ。それが生きているということ」と個性の大切さを訴えた。 -

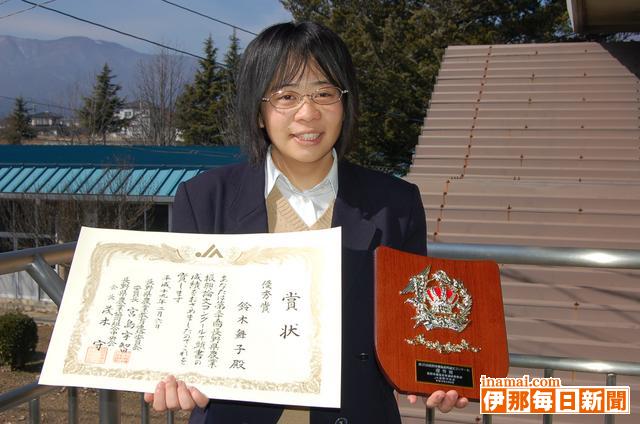

上農高校鈴木さんが第34回長野県農業振興論文コンクールで優秀賞を受賞

南箕輪村の上伊那農業高校園芸学科3年の鈴木舞子さん(18)=伊那市中央区=がこのほど、農業に対する自身の思いをまとめた論文「農業への夢」で、第34回長野県農業振興論文コンクールの優秀賞を受賞した。鈴木さんは「賞があることも知らずに書いた。こんな文が賞に入ったのかと驚いた」と喜びを語る=写真。

同コンクールは、農業振興を目的として県農業教育連絡委員会とJA長野中央会が毎年行っている。農業関係学科に在学する高校生が対象で、同校でも例年数名が応募している。本年は、県内各校から15の応募があり、鈴木さんは優秀賞2枠の一つに入賞した。

1年の時に体験したハクサイ栽培をきっかけに作物を育てる楽しさ、感動を知った鈴木さん。論文「農業への夢」には、外部研修で学んだ農業の現実、農業者として歩んでいこうとする強い決意などが綴られている。

実家は非農家だが、高校卒業後は関心のある高原野菜の栽培管理を学ぶため、佐久市の野菜農家に就職する。「知識と技術を身に付け、一人でやっていけるくらいの農家になりたい」と話していた。 -

ロボコン、優勝目指して

宮田村宮田中学校技術科選択の3年生20人は10日、「第4回上伊那中学生ロボットコンテスト」(伊那市伊那中学校体育館、第3回南信大会併催)に出場する。昨年11月の県コンテストでは準優勝しており、さらに改良を加えたロボットと操作技術で優勝を目指す。

同コンテストには上下伊那の10校、60チームが参加予定。いずれも電動モーターで動くオリジナルロボットだが、レベルは高く、激戦が予想される。

宮田中は5チーム体制で出場。そのうちの1チームは、150チームほどが出場した県コンテストで2位入賞するなど勢いにも乗っている。

その他の4チームも激しく火花を散らしており、県コンテスト後にさらに改良。操作も繰り返し練習してきた。

大会は2チームの対戦方式。制限時間2分間のうちに、紙筒をいかに多く相手の陣地に送ったり、ペットボトルにかけたりする数で競う。

宮田中の各チームも工夫を凝らしており、一度に多くの紙筒を運ぶ機能を持たせたり、一方では紙筒を相手の陣地まで飛ばしてしまう奇抜なアイデアも。

7日には本番形式で練習を重ね、「ひとつでも多く勝ちたい」など自信ものぞかせていた。 -

総合学習の発表、6年生

中川村片桐の中川西小学校で7日、総合学習発表会があり、6年生が「学校に役立つ物を作ろう」をテーマに学習した1年間をまとめ、発表した。

この中で「アイガモの小屋づくり」に挑戦した班は「小屋の絵を書いたり、10分の1の模型を作ってから制作に取り掛かった。だんだんと形になってきて、うれしかった」とスライドを交えて話した。

「不便な所を使い易くしよう」と、トイレの段差解消に向け、スロープを製作した班は、「初めて糸ノコを使ったが、手まで一緒に切れてしまいそうで怖かった」「完成品をはめるとすっぽりとはまって気持ち良かった」とそれぞれの物づくりの大変さや、完成した時の達成感に触れながら、生き生きと発表した。 -

伊那市が保育園給食にかかわる生産者懇談会を開催

伊那市は6日、保育園給食に地元野菜の導入拡充を図るための生産者懇談会を市役所で開いた。地元の直売所関係者など8人が集まり、現在の問題点などを話し合いながら今後の方向性を話し合った。

現在伊那市では、各園ごとに給食を提供する自園方式をとっているが、27園中10園で地域の生産者が地元野菜を供給する「地産地消」の取り組みが進んでいる。市では、安全な野菜の供給と食育活動の一環としてこうした活動を全園に広げたいと考えており、それに先駆けて現在保育園に食材を供給している農業者との懇談会を設けた。

生産者からは「献立を考える時にその時期にある野菜を使うような連携をとってほしい」「農薬使用を抑えた安全な野菜を供給する必要があるのでは」とする意見があった一方、流通面では近くの園以外に野菜を供給するには手間的にもコスト的にも難しい現状にあることが指摘され、各園ごとに協力農家を確保することが課題となった。

25園体制となる07年度の予定園児数(入園予定を含む)は07年1月30日現在で2200人となる。

市では取り組みに協力してくれる生産者を募集している。

問い合わせは伊那市役所(TEL78・4111)子育て支援課へ。 -

「能装束着付け講座」駒ケ根高原美術館で

駒ケ根市の駒ケ根高原美術館は文化庁芸術拠点形成事業「室町時代から平成へ竏駐坙{文化の普遍性と能装束の美」の一環として4日、喜多流能楽師による能の実演や能装束の着付けなどを披露する講座を同館で開いた。市内の中学生と一般約160人が参加し、普段馴染みのない能の奥深さを垣間見た。

会場に造られた特設の能舞台では、限られた関係者以外の目には触れることのない装束の着付けの様子が公開された=写真。2人の能楽師が着付けを進めながら詳しい解説を加え、役柄によって着付けが微妙に違うことなどを説明した。舞台で喜多流シテ方塩津哲生さんによる『八島』『羽衣』の舞が披露されると、参加者は間近に見る能の美しさに息を飲んで見つめていた。

同館では特別展「能装束展」が3月4日まで開かれている。入場無料。午前9時30分縲恁゚後5時。特別展期間中は常設展の入館料も割引料金(大人500円、大学・高校生300円、中学生以下無料)となっている。問い合わせは同館(TEL83・5100)へ。 -

箕輪北小体育館引取り検査

箕輪町の箕輪北小学校体育館新設工事が終了し5日、引取り検査があった。現在の体育館の老朽化に伴う新設で、14日にしゅん工式がある。

新体育館はグラウンドの西側に建設。渡り廊下で南校舎とつないでいる。現在の体育館の約2倍の広さで、鉄骨2階建、延べ床面積1561・77平方メートル。総事業費は3億60万4500円。

1階はアリーナ、ステージ、学校用器具庫、玄関、ホール、トイレ、ミーティングルームなど。アリーナの面積は861・3平方メートル。バスケットボールコート1面、ミニバスケットボールコート2面、バレーボールコート2面、バドミントン(ソフトバレー兼用)コート4面がとれる。

天井高16・3メートルと町内の体育館で最も高く、ステージ上のスクリーンは縦5・3メートル、横7・1メートルと大きいのが特徴。屋根は、耐震力に優れているという球形。社会体育館の要素も併せ持ち、学童クラブも設置した。

社会体育などの一般開放と学童クラブの利用は4月から。現在の体育館は当面残す方針。 -

県文が信州農村歌舞伎祭を開催

伊那谷の農村歌舞伎を一堂に集めた「信州農村歌舞伎祭」が4日、伊那市の県伊那文化会館であった。約千人の観客が訪れ、さまざまに受け継がれてきた伝統芸能を楽しんだ。

それぞれの地域の歴史ある伝統芸能を紹介するとともに文化交流の促進・発展を目的として文化会館が企画した今年初めての試み。

伊那市長谷中尾の「中尾歌舞伎」をはじめ、約300年の歴史がある下条村の「下條歌舞伎」、96年に国選択無形民俗文化財に指定され、国内外での活動を続けている大鹿村の「大鹿歌舞伎」の各保存会が、それぞれの演目を披露した。

中尾歌舞伎保存会は、江戸の下町に暮らす男とその家族をめぐる人情劇「人情噺(はなし)文七元結(もっとい)」を公演した。情感あふれる演技で会場をわかせた。

また、幕間に弁当などを食べた昔の歌舞伎小屋の臨場感を味わってもらおう竏窒ニ、特製弁当を予約販売。この日に限って特別に館内での飲食を許可したほか、玄関ロビーでは各村の特産品販売も行った。 -

『伊那路』50年・600号記念、公開歴史講演会

上伊那郷土研究会は3日、『伊那路』50年・600号発刊記念の公開歴史講演会を伊那市の生涯学習センターで開いた。国学院大学

の倉石忠彦教授を講師に迎え、『伊那路』の創刊に尽力し、日本民俗学会の最高栄誉である柳田国男賞などを受賞した故・向山雅重氏の民俗学について学んだ=写真。県立歴史館共催。

倉石さんは、共に携わった長野県史の編さんを通して学んだ向山氏の民俗学について講演。「有形文化だけでなく、そこにある生活にまで目を向け、それを一つの資料として地域の生活実態を体系的に把握しようと努めていた。会話を通して、話し相手が気付いていなかった事実まで話させてしまうような独特な調査だったと思う」と当時を振り返り、民俗学は、現在の生活を見つめ、その中からよりよい生活を見出す役割も担っていることを指摘した。

また、前上伊那郷土研究会長・竹入弘元さんなどによる講演もあり、箕輪町出身の放浪の石工・藤森吉弥の生涯について語られた。 -

記者室

小学校低学年の頃は給食がなかった。昼になると「忘れました」と言って、校庭に飛び出していく友達が何人かいた。アルミの弁当のふたを取るとサツマイモが1つ、隠すように食べていた友も。昭和20年代終りの頃の話▼給食が始まり、パサパサコッペパンと脱脂粉乳、カロリー計算のみを優先した国籍不明の副食。内容は今の給食と比べ様もないが、皆が同じ物を食べられる幸せをしみじみと噛み締めた▼そんな時代に育ったから、昨今の給食費未納問題が理解できない。高級車に乗ったり、パチンコに行く金はあっても払わないという不心得者には厳しく対処を。一方、経済的理由で払えない家庭には十分に配慮し、子供達にとって、いつも楽しい給食である事を願う(大口国江)

-

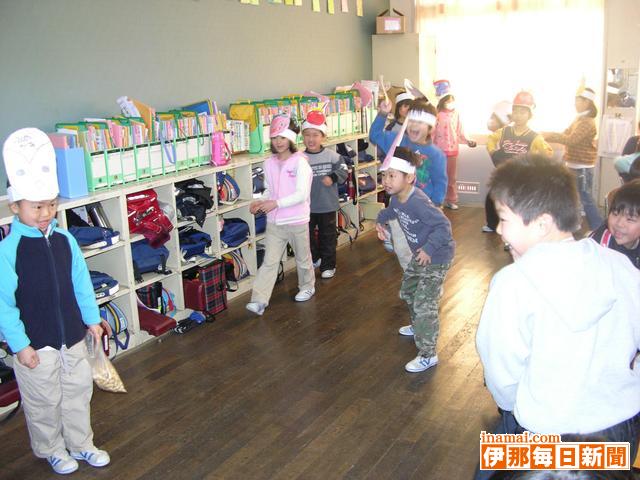

東保育園でコマまわし大会

宮田村東保育園は5日、コマまわし大会を開いた。園児たちは年末年始から練習を続け、その成果を存分に発揮。勢い良く回り続ける光景もみられ、歓声がこだました。

園のクリスマス会で、サンタさんからプレゼントしてもらったコマ。年少は手回しゴマ、年中、年長はひもゴマで、園や家庭で楽しみつつ練習を積んできた。

大会は各年代、男女別で実施した。回り続ける長さを競いあったが、自分のコマが途中で止まってしまっても「まわれ、まわれ」と友だちに声援も。上位入賞者は表彰台にのぼり、会場全体で健闘をたたえあった。 -

宮田小で豆まき、園児も一緒に全校に福を

宮田村宮田小学校1年生は5日、全校各教室を隅々までまわって節分の豆まきを行なった。交流がある東保育園の年長園児も参加。「鬼は外、福は内」と元気に協力し、校内に福を招き入れた。

1年生が中心になって豆まきするのが同校の恒例。今年は36人の園児を招くことで、鬼と福の神の役を交互に担い、賑やかな歓声が全校に響き渡った。

授業中の各学級もまわり、上級生も一緒に豆まきに参加する姿も。福の神が鬼に落花生を投げて「今年も仲良く学校生活を送ろう」と気持ちを一つにした。 -

元気な歌で、東保育園節分

宮田村東保育園は2日、節分の行事を満喫。元気な歌声で福を招き入れ、豆まきで鬼たちを撃退した。

園児は手作りの鬼の面をかぶり、飯島千恵子園長から節分の由来などについても話しを聞いた。

給食にはイワシが出るなど、・ス食・スでも節分を実感。昔から続く風習にふれ、園内にも福いっぱいの子どもたちの笑顔があふれた。

2710/(月)