-

かんてんぱぱで織田昇近さんの作品展

「心に訴える万物の声」を描く下諏訪町の洋画家・織田昇さん(78)の個展が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。風景、人々の営みなどをテーマとした約65点が、訪れた人たちの心を引き付けている。

ここ2、3年で描いた作品が中心。

県展に5回連続して入賞した後、県展審査員などを務めてきた織田さんは「確固とした自分自身のものをつかみたい」と97年、放送大学に入学した。学部課程を修了した後も大学院で哲学を学び「東洋的芸術観」「無」といったものを追求してきた。

織田さんは「現代は描く技術のみが先行してとらえられることが多いが、もともと考えを表現する手段でもあった芸術は哲学と密接な関係にある」と話す。

インドの葬式をとらえた人物画、山並みからわき立つ雲の動きを描いた風景画など、描く対象はさまざまだが、それぞれの事象に内在する思いなどを力強く表現している。

入場無料。午前9時縲恁゚後6時。7日まで。 -

中川西小学校 気賀澤厚典校長(57)

「西小学校は99年以来7年ぶり2度目の勤務、児童数が減り、ちょっと寂しい。大規模校の箕輪中部小学校から転任したので、体育館に並んだ時、こじんまりしていると感じた」と第1印象を。

新学期が始まり「子どもたちは大きな声であいさつができ、しっかりと話を聞くこともできる。校内は落ち着いた雰囲気」。

49年駒ケ根市市場割生まれ。尋常小学校の教諭だった父親の影響も多少あり、信大教育学部に進学し、教師のの道に。初任は須坂市高甫小学校2年生を受け持った。「子どもたちはやんちゃでなかなか言うことを聞いてくれず、困ったが、土、日曜日には教員住宅に遊びに来てくれた。山や川に出掛け、一緒に楽しく遊んだ」と振りかえる。

上伊那では辰野西小、伊那東小、飯島小、美篶小、中川西小に勤務。中川西小には93年から6年間勤め、最後に1年生を受け持った。「鶏をテーマに、絵を描いたり、歌を作ったり、餌代を稼ぐために、草木染めのハンカチを福祉広場で販売したこともあった。穏やかな地域でのどかに暮らせた。保護者は教育熱心で、親子レクレーションはおおいに盛り上がった」とか。

管理職に昇任したのは、長谷中教頭から「直接的な子どもとの関わりが無くなり、少し寂しかった」。

前任校の箕輪中部小では、「子どもは都会的で明るく活発。声掛けなど、不審者問題が多く緊張した3年間だった。子どもの安全確保に向け、見守り隊を結成し、組織的に活動してくれて、とてもあり難かった」と話す。

中川西小校長の内示を受け「以前、赴任していた学校だったので、びっくりした。地域もある程度分かるし、知人もいるので、安心して着任した」。

校長としての抱負は「弱い立場、課題のある子どもをはじき出さず、中心に据えて、一緒に活動できるようにしたい。子どもたちには、元気なあいさつ、仲良く、いじめのない学校にしようと呼び掛けた」。

地域や保護者に向け「人数が少ない分、負担もかかると思うが、明るく、一緒に活動できればありがたい。小規模校の良さを生かして、少しでも元気な学校になるように協力を」と希望する。

妻と二女、長男の3人暮らし -

長谷中・ヒノキ苗植林 親子の交流も深める

伊那市の長谷中学校PTA(中山勝司会長)は29日、塩平の丸山谷にある市有林で植林作業をした。恒例行事に生徒や保護者など約130人が参加。上伊那森林組合が育てた約4600本のヒノキの苗木を家族らで植えていった。

先祖がつくりだした長谷の自然のありがたみを実感しながら、親子の交流も深める目的で、1990年からはじまり15回目を迎える。本年度初めてのPTA作業。例年は「みどりの日」の一週間前に実施していたが、学校行事の都合で変更した。

ヒノキの苗木は3年もので、高さは約40センチ。上伊那地方事務所の林務関係者から指導を受けながら、1万8500平方メートルの市有林に一人ひとり約50本ずつの苗木を植林していった。参加者らは植えた部分の周りの土をしっかりと踏み固めると、落ち葉を優しく被せて大きな樹に育つことを願った。

橋爪義彦さん(42)は長男の翔平君(13)と会話を楽しみながら共同作業で植樹。「作業は大変だが、親子の交流が深めれてよかった」とし、翔平君も「楽しい」と満足の様子だった。

中山PTA会長は「長谷は山を背負った特有の地域なので、そこで育った子どもたちには山とのかかわりを感じてもらいたい」と話していた。 -

駿府紺屋町陣屋~飯島陣屋まで240キロの長い旅の一歩を踏み出す

江戸時代、代官が駿府、飯島間を往来したことに因み、飯島町のルーツをたどる「信州いいじま陣屋ウォーク」が29日駿府紺屋町陣屋をスタート、飯島陣屋まで240キロの長い旅の一歩を踏み出した。

未明に飯島町をバスで出発した一行64人は午前8時に紺屋町陣屋「浮月楼」に到着。「代官行列を楽しむ会」が寸劇仕立で「お代官様出発でござる」「拙者は直参旗本、代官の小野田三郎右衛門でござる。いざ参る、飯島へ」と口上を述べてスタートした。

一行は3隊編成で、海岸沿いを九能山東照宮入口を経て清水港まで、潮風に吹かれながら、路傍のフジやツツジの花も楽しながら、歩を進めた。

午後3時過ぎ、ゴールの清水消防団第17詰所に到着、参加者から「感激、万歳しよう」の声も上がり、全員が31キロを完歩し、達成感をかみ締めた。

参加者の1人、塩崎孝夫さんはさらに第2コースのゴール南部の湯まで足を伸ばし、計58キロを歩き通すという健脚ぶりを披露した。

事務局の唐沢隆さんは「花曇で寒くなく、暑くなく、歩くには最適の気候。全員元気で完歩でき、幸先の良いスタートが切れた」と話していた。

次回は5月21日興津小島(清水)縲恣・狽フ湯(南部町)27キロを歩く。 -

蚕玉神社例祭

宮田村大久保区の「駒ケ嶽蚕玉(こだま)神社」で29日、例祭が行われた。氏子ら地域の関係者ら約40人が参列。かつて村内でも盛んだった養蚕の歴史を今に伝える由緒ある祭りで、地域の安全、発展を祈願した。

のぼり旗が立ち、神事を挙行。村内各区の区長や団体代表者らが玉ぐしを捧げた。

同社は戦後、新田区から現地に移転。天竜川の高台に位置し、「伊那峡の蚕玉さま」として親しまれている。 -

中尾歌舞伎が定期公演

伊那市長谷の「中尾歌舞伎」春季定期公演が29日、文化伝承施設「中尾座」であった。真に迫る演技で、村内外から詰めかけた観客300人余を魅了した。

演目は「奥州安達原三段目 袖萩祭文の段」。約1時間半の公演で、浄瑠璃と三味線に合わせ、源氏に滅ぼされた奥州安部一族の壮絶な復しゅう物語が進んだ。親子の情愛の深さ、太刀や旗を使った大見得などの見せ場では、会場からおひねりが飛び、拍手が沸いた。

中尾歌舞伎は江戸時代からの歴史があり、一時、戦争で自然消滅したが、86年に復活。98年、長谷村の無形文化財に指定された。例年、春と秋に定期公演を開いている。 -

元気に初めての参観

宮田村の宮田小学校は25日に授業参観を行った。1年生にとって初めての参観で、我が子の学習の様子を見守ろうと、多くの父母が駆けつけた。

1年2組は国語の授業。教科書を元気に読む子どもたちの姿に、保護者の顔もほころんだ。

入学から20日ほどが過ぎて、新入生も学校の生活に慣れてきた様子。自分から手を挙げて発言する姿も目立ち、学習の成果を発表していた。 -

かっぱ館特別企画展

駒ケ根市のおもしろかっぱ館(小平容大館長)で28日「さあ、かっぱたちと一緒に平和・環境・安全・安心の青い地球を守りましょう」をテーマに特別企画「牧野圭一作品展」が始まった。07年4月まで。日本版画家協会理事、京都精華大芸術学部マンガ学科教授の牧野圭一さんの作品のほか、西津青滋、小島功、石塚利徳さんらの手になる絵画、ブロンズ像、陶器など、かっぱをモチーフにした作品約120点を展示している=写真。

毎週月曜定休(7月17日は開館)。入館料は大人200円、小・中学生100円(障害者は半額)、幼児無料。問い合わせは同館(TEL81・4767)へ。 -

中川東小で不審者侵入対応、防犯教室

不審者侵入に対応する防犯教室が27日、中川村の中川東小学校であった。児童らは整然と体育館に避難し、全教諭が不審者に相対し、緊迫した訓練を行い、有事に備えた。

訓練には駒ケ根署から生活安全刑事課の前島昭文生活安全係長と不審者役で高見沢貴史刑事が参加した。

午前10時50分、日本刀を持った不審者が怒鳴りながら、テラスから5年生の教室に侵入。担任の小林久雄教諭はいすで防ぎながら、児童らを急ぎ避難させた。

日本刀を振り上げ「殺すぞ!」と威かくする不審者に対し、小林教諭はバットで応戦、ほどなく、声や物音で教諭らがさすまを持って駈け付け、日本刀を振り回して抵抗する不審者を、机でバリケードを作り、教室の隅に押しこめ、動きを封じ、訓練は終了した。

小林教諭は「訓練と分かっていても、凶器を見ると、怖くて声も出なかった」と感想を。

前島係長は「犯人をいすや机でバリケードを作り、行動を抑制したやり方は良かった。バットを持った先生は犯人の背後に回り、凶器を叩き落すといい」とアドバイスした。

また、全体会では、児童たちに「逃げる時は自分勝手な行動を取らない。先生の指示に従って行動するように」と呼び掛けた。 -

高校改革プラン実施計画住民説明会

3月に決定した高校改革プラン実施計画の住民説明会が27日、伊那市民会館であった。再編整備の対象となった箕輪工業高校や上伊那農業高校定時制関係者など約70人が集まり、多部制・単位制高校への不安と、地元意見への配慮を訴えた。

多部制・単位制高校に転換した箕輪工業へ、上伊那農業定時制を統合する竏窒ニした今回の実施計画だが、定時制関係者の多部制・単位制に対する不安は依然として強い。

県教育委員会は、ガイダンス機能の充実などによって従来の定時制が対応してきた生徒たちの心のケアに努める一方、ある程度の教室規模を確保することで生徒が相互に学び合う機会の増加、専門の教員の配置充実を図りたいとしている。

また、箕輪工業高校の未来を育てる会の関係者は、新たな高校が想定する普通科の中で、工業の専門性をどの程度まで追求ができるか質問。工業が盛んな上伊那に根ざす高校としていくため「工業課課程30単位」の履修が実現できるカリキュラムづくりを求めた。

県教委は、今後も地域の意見を聞きながら当該校が中心となり、実施計画を進めていきたいとした。 -

箕輪工業高校が新しい高校設置に向けた準備委員会が検討開始

高校改革プラン実施計画で新しい多部制・単位制高校への移行が示された箕輪工業高校はこのほど、校内教職員らでつくる将来計画準備委員会を発足させ、転換に向けた方針検討などを始めた。

委員会は校長を中心として教頭、工学科担当職員、各教科の担当などで構成、その下に小委員会がある。実施計画の決定に伴い、昨年度まで同校の将来計画を検討してきた委員会を準備委員会に移行した形。

今月21日には、新たな高校に統合する上伊那農業定時制の教職員とも初顔合わせをした。

現在は、転換に向けた基本方針の検討を進めているが、方針策定に当たっては、PTAや同窓会など関係者と、地域住民の意見を聞くための会を何度か開き、それらの意見を取り入れながら慎重に進めていきたいとしている。

1回目の説明会は5月下旬ころを予定している。 -

駒ケ根市保育協会総会

駒ケ根市内の幼稚園、保育園の職員らでつくる市保育協会は26日、市役所南庁舎で総会を開いた。05年度事業・決算報告、06年度事業計画・予算案のほか、06年度の役員を承認した。新会長は草深雪江さん。草深さんはあいさつで「研究会に積極的に参加してもらってみんなで活動を盛り上げていきたい」と抱負を述べた。

06年度役員は次の皆さん。

▽会長=草深雪江▽副会長=北原ヒロ子、馬場美保子▽会計=吉村千恵子▽監事=小木曽節子、高見洋子▽委員=園長全員 -

伊那市の東春近小4年生のりんご体験学習開始

伊那市の東春近小学校は26日、恒例の4年生を対象とした「りんご体験学習」を、同市東春近田原の伊藤一路さん(78)・豊子さん(74)夫婦のりんご園で始めた。本年度初回はリンゴの摘蕾(らい)作業を体験。つぼみが大きな果実に成長するのを楽しみながら汗を流した。

本来は摘花作業をする予定だったが、寒さで開花が遅れてむなく変更した。児童82人(3クラス)は、伊藤さん夫婦らから手順を教わり「つがる」「王林」の2品種のリンゴの木、合計約40本の作業をした。

摘蕾、摘花などは一つの房に花が5つ咲く中から、真中の中心花だけを残し、周りの花を摘む作業。中心花に栄養分を集中させ、良いリンゴを実らせるためだという。

児童たちは摘蕾作業をしたことがないためはじめは手間取ったが、作業を進めるうちにコツをつかんで順調に終わらせた。松澤拓実君(10)は「甘くて大きなリンゴができるのが楽しみ」と期待していた。

「りんご体験学習」は、果樹栽培の様子や農家の人の苦労や願いに触れることが目的。リンゴで何か貢献したい竏窒ニの思いで伊藤さんが話を持ちかけ、今年で12年目を迎える。

本年度、児童たちは5月下旬に「ふじ」の摘果をし、11月下旬には収穫する予定。来年2月は、学校で学習のまとめの会を設け、伊藤さん夫婦にリンゴ料理をもてなす。 -

赤穂中不審者対応訓練

駒ケ根市の赤穂中学校(諏訪博校長)は26日、不審者対応避難訓練を行った。日本刀を持った不審者役の教諭が怒鳴りながら授業中の1年2組の教室に乱入。生徒たちを素早く避難させた教諭が教室内の机やいすで不審者の動きを封じるように防戦した。急を聞いてさすまたや盾を手に駆けつけた数人の教師らが暴れる不審者を取り囲み、数分間の乱闘の末、ようやく床に押さえつけた=写真。

訓練の模様を見守っていた駒ケ根署生活安全刑事課の前島昭文係長らは体育館に集まった全校生徒に対し「逃げる時に勝手な行動を取らないことが一番大切。万一の際にも今日のような冷静な行動を」と講評した。諏訪校長は「侵入者は火事と違って校内を動き回る。今どこにいるかの情報を聞き漏らさないよう静かに避難することが大切だ」と話した。

同署の高見澤貴史刑事は生徒に護身術の一端を教えた。「腕をつかまれたら手のひらを開くこと。手首が太くなって振りほどきやすくなる」などと実演を交えて説明した。 -

第1回倫理経営講演会「日本創生の心-負けてたまるか-」に200人

「企業に倫理を」「職場に心を」-をスローガンに活動する県伊南倫理法人会(小林義徳会長)は19日夜、駒ケ根市アイパルいなんで、単独第1回倫理経営講演会を開いた。会員ら約200人が、倫理研究所の水上宏参与の「日本創生の心-負けてたまるか-」に耳を傾け、職場における倫理の必要性を実感した。

水上さんは中越大地震の被災地、長岡の現況に触れ「山肌は削られ、家はつぶれ、被災者は仮設住宅で不自由な生活をしている」とし「地震や豪雨など天変地変は日本の世情とリンクしている。昔から人の心が和やかならば、天も和やかと言われている」と述べ、今、なぜか倫理が必要かを説いた。

また、「日本は格差社会で、勝ち組と負け組の二極化、対立の構図が進んでいる」とした上で「勝ち組、負け組という考えは外国から入ってきた文化、日本は『敵に塩を贈る』文化。負けた人への感謝の気持ちを持たないと、今度は負け組になってしまう。世の中、勝ち放しになるほど甘くない」と気を引き締めさせた。

「人生は時には負けることも大切、しかし、延々と負け放しではだめ。負けたことを生かし、勝つためには何が必要か考え、這い上がれば、りっぱな経営者になれる」と話した。

このほか、法隆寺の五重の塔を例に挙げ「国や家庭に1本心棒が通っていれば、揺れを吸収し、倒壊することがないが、今の日本は吸収するどころか、一緒に揺れている。個人主義の時代の新たな倫理を構築をしなくてはならない」と訴えた。

) -

箕輪町の5小学校に三洋電機が充電池セット寄贈

地球環境にやさしいまちづくりを進める箕輪町の5小学校に25日、三洋電機が“千回繰り返し使える”充電池「エネループ」のセットを寄贈し、5年生対象に環境授業をした。

三洋電機は05年11月、充電池「エネループ」を発売。小学校エナジー・エボリューション・プロジェクトで05年度は全国250の小学校に充電池セットを寄贈。06年度は約30校で環境授業を予定し、箕輪町が初回。

町は、新エネルギービジョンに基づく環境学習事業の一環でプロジェクトに参加した。

町文化センターでの5小学校合同贈呈式は5年生約250人が出席。充電池セット(充電池120本、充電器10個、保管用ボックスなど)各校1セットを代表児童が受け取り、中部小の赤羽郁海君が「環境省エネ委員会を中心にエコ活動に取り組んでいる。これからもエコ活動に取り組みたい」と礼を述べた。

三洋電機の竹村剛さんは、「電池を使い捨てないことを考えてもらい、子どもたちに地球環境の大切さを伝えていきたい」とあいさつした。 -

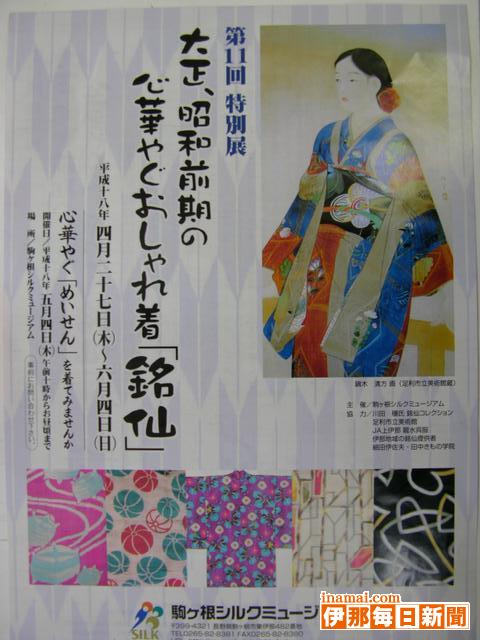

シルクミュージアムで銘仙展27日から

駒ケ根市東伊那の駒ケ根シルクミュージアムは第11回特別展「大正・昭和前期の心華やぐおしゃれ着 銘仙」を27日から開く。「銘仙」は大正から昭和初期にかけて流行した平織りの普段着。市民らから寄せられた多数の着物を展示するほか、銘仙を描いた絵画やポスターなども併せて展示。6月4日まで。

5月4日は着物を着て写真撮影もできる(無料。事前問い合わせ必要)。

問い合わせはシルクミュージアムTEL82・8381 -

中沢小1年生を迎える会

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)で22日、1年生を迎える会が開かれた。1年生は6年生のお兄さん、お姉さんに小さな手を引かれて体育館に入場。2縲・年生が学年ごとに趣向を凝らした演目を披露し、プレゼントを手渡したりして1年生を歓迎した。

5年生は1年生をおんぶし、1年生の背中に張り付けた紙製の花を取り合うゲームを展開。入り乱れての攻防に1年生もはじけるような笑顔を見せた=写真。4年生は人形劇で花咲かじいさんを披露。6年生は「校長先生の名前は?」「学校で飼っている動物は?」などの中沢小クイズを出題した。2、3年生は学校の行事を紹介。「5月は遠足」「9月は運動会。楽しいよ」「分からないことがあったらいつでも聞いてください」と先輩らしいところを見せた。 -

いいじま文化サロン総会、多彩な公演事業を決める

地域住民の文化振興を図るいいじま文化サロン(後藤俊夫会長)の06年度総会が20日夜、会員、理事ら約20人が出席し、飯島町文化館であった。05年度事業、決算報告の承認、演劇やコンサート、映画会など多彩な公演を盛り込んだ06年度事業計画を決めた。

06年度公演事業は次の通り

▽平野啓子語りの世界=4月7日午後7時、飯島町発足50周年記念事業の第1弾として実施▽いいじまミュージックウェーブ=5月13日午後3時から、地域で音楽活動をしているグループが実行委員となり運営を計画。ジャンルを超えた新しいコンサートライブ▽朗読劇=8月4日午後7時、「この子たちの夏を読む会」を中心に、手作りの公演を企画。戦争・平和がテーマ▽加藤登紀子コンサート=9月9日、町発足50周年記念事業のメーン▽映画「アイ・ラブ・ユー」と女優忍足亜希子さんトークショー=11月、聾者の女性と彼女をめぐる人たちとの心のふれあいを描くヒューマンドラマの上映と主演の忍足さんを迎えてのトークショー。町社協と共催▽その他、子ども向けミュージカルの検討、映画会(ドラえもんなど人気新作映画)の実施など。 -

1年生を迎える会

中川村の中川西小学校児童会は20日、体育館で「1年生を迎える会」を開き、学年毎の発表やゲームで1年生らを楽しませ、西小の新しい仲間を歓迎した。

1年生は上級生の拍手の中、6年生と手をつないで入場。

まず、4年生は実演を交えた「武勇伝バージョン」で「教室では『だるまさん転んだ』『こま回し』をします」「校庭にはねずみわたりやブランコがあります」と学校紹介。次いで、2年生は教科の説明。ピアニカで「チャルメロ」を演奏するサービスもした。3年生は寸劇仕立てで給食の楽しさ、マナーを伝えた。

各委員会を担う最高学年の6年生は、委員会の役割や規則を優しく教えた。

この後、なじみのゲーム「じゃんけん電車」で会は盛り上がった。 -

光前寺で『桜の下で』ライブ

境内を彩るシダレザクラのライトアップが始まった駒ケ根市の光前寺で20日夜、ヒット曲『桜の下で』で市の観光キャンペーンとタイアップしているボーカルグループ「橋本ひろしと冒険団」がライブ演奏を披露した=写真。あいにくの雨にもかかわらず、特設ステージが設けられた大講堂の前には約100人の聴衆が集まり、桜の花の下で夜空に美しく響く歌声に聴き入った。

訪れた近くに住む主婦(43)は「CDで聴いている『桜の下で』を目の前で本物が歌っていて感激した。やっぱり生で聴くと違いますね」と話していた。 -

ミヤザワフルート会長がリコーダー寄贈

飯島町飯島出身のミヤザワフルートの宮沢正会長(埼玉県在住)はこのほど、飯島町の2小学校の新3年生104人にリコーダーをプレゼントした。

両校では早速、音楽の授業で使っている。 恒例の宮沢会長のリコーダー寄贈は81年から始まり、今年で25回目。 -

おやじ塾が史跡巡り

歴史をたどり、地元の良さを再発見

中高年男性がさまざまな挑戦をする宮田村公民館のおやじ塾は18日、村内中越区の史跡をめぐった。陽気にも恵まれて楽しく散策。南羽場の石造物群などを見て歩き、桜が満開の北の城では花見を楽しみながら歴史ロマンにふれた。

古くからある集落の入口に、江戸時代中期の石碑をはじめ、庚申塔(こうしんとう)や馬頭観音など62基もの石造物が立ち並ぶ。

参加した約20人のメンバーは圧倒されながらも、民衆が築いた知られざる豊かな風土、歴史に想いを馳せた。

区の由来にもなり、、中世に一帯を本拠としていた土豪「中越氏」の居館跡とみられる、下の城、北の城にも足をのばした。

北の城では100本近い満開のソメイヨシノがお出迎え。「素晴らしい。村内にもこんな良い場所がある」と、地元の良さも再発見していた。 -

作品寄贈の西津青滋夫人がかっぱ館に来館

かっぱをテーマにした作品の制作で知られる故西津青滋夫人の以登さん(85)=東京都豊島区=が20日、亡夫の作品を収めた駒ケ根市のおもしろかっぱ館(小平容大館長)を2年半ぶりに訪れた。以登さんは来館の知らせを聞いて駆けつけた中原稲雄教育長らとともに西津さんの作品を間近で眺めながら「この作品は昔から子どもたちに人気があったのよ」などと楽しそうに歓談=写真。「私がここに来る機会はあまりないが、夫の作品が数多く展示され、多くの人に見てもらっていると思うととてもうれしい」と笑顔で話していた。

以登さんは2003年、駒ケ根市に対し、西津さんの製作した塑像、ブロンズ像、デッサンなど約90点を寄贈した。 -

和紙人形展

箕輪町松島の人形作家大槻和子さんは28日まで、和紙人形展を箕輪郵便局ロビーで開いている。

01年に続く2回目の個展。テーマは「幻」。「栄華を極めた人々の滅びに向かった後の姿を静かに見つめ創作した」という、過去5年間に創った額面16点、立体20点を展示している。

テーマと同じ題名「幻(秀吉、寧寧、淀殿)」、「寂光院 祈りの徳子」、「平清盛」、勧進帳の「安宅の関」など、いずれも幻を思わせる渋みのある色合いの和紙を使い趣ある作品。

「里見八犬伝」シリーズは今年の正月に長野市の東急百貨店で展示したもので、高さ50センチほどもある。子どもが遊ぶ様子を再現した人形や内裏びなも飾っている。

第1回展は「御柱」と「能」がテーマだった。「前回のような華やぎは少ないと思うけれど、今の自身の心境に通じる思い」という。

郵便局の利用者だけでなく、大槻さんが指導する和紙人形教室の生徒も見に訪れている。「仕事帰りの人にもぜひ見てほしい」と話している。午前9時から午後7時まで。 -

村歌舞伎一代を成功させる会飯島分会が設立総会

後藤俊夫監督(67)=飯島町=が農村歌舞伎を題材に取り組む長編劇映画「村歌舞伎一代」の製作・上映を成功させる会の飯島分会の設立総会が19日夜、文化館であり、登録会員115人24団体のうち、約30人が出席し、会規約や役員の確認、会の運営と支援方法などについて話し合った。

会長の高坂町長は「監督の地元として、分会を立ち上げ、裾野を広げ、支援金を集めるなど、できるだけの支援をしていきたい。何としてもこの映画を成功させ、伊那谷を全国に、世界に発信させたい」と設立趣旨に触れてあいさつ。

後藤監督は製作本部や撮影宿舎の提供など、町の温かい配慮に感謝し「自主企画は配給が難しいが、角川映画が引き受けてくれ、全国同時公開ができる。主演の片倉孝太郎さんはすばらしい演技をする人、すでに役づくりを進めている」と現況にも触れた。

役員は次のみなさん

(敬称略)

▽会長=高坂宗昭町長▽同副=野村利夫議会議長、坂井武司町商工会長、松下寿雄本会運営委員▽委員=森下一雄、堀越幸夫、宮嶋紀義、山田治男、竹沢秀幸、知久平彰、久保田英一、生田順市、宮脇公子、小木曽信人、伊藤信人、山田敏明、大沢利光▽事務局=町教委(北沢教育次長、事務局職員) -

白心寺の花まつり

宮田村町2区の白心寺(山田弘之住職)はこのほど、釈迦の生誕を祝う「花まつり」を開いた。稚児行列や大数珠くくりなど、子どもたちが伝統の仏事に親しんだ。

稚児行列では誕生のシンボルでもある「白象」を全員で引き、寺周辺の約2キロを行進。檀家役員が甘茶を沿道住民に振る舞い、祝った。

寺に戻り、釈迦像への甘茶かけや大数珠くくりなども体験。子どもたちが主役となり、にぎやかにまつりを繰り広げていた。 -

ちゃりんこゴーゴー探検隊などの活動を展示

中川村のキャンパースヴィレッジ自然学校は大草城址公園管理棟に、04年度4月から始まった地域こども教室で行なってきた「ちゃりんこゴーゴー探検隊」」「チャレランクラブ」「きちきちバンバン山族隊」など2年間の活動の記録を展示した=写真。

また、ユーラシア大陸を自転車横断を目的に、昨年3月、中川村を出発した島崎敏一さんの旅の様子も紹介している。島崎さんは博多から船で韓国に渡り、中国、ベトナム、パキスタンを経て、現在トルコを走行中、6月にはワールドカップ開催のドイツに到着する予定。

開場は22日午前9時-正午まで、入場無料 詳細はキャンパーズヴィレッジ(TEL88・2695) -

中沢小交通安全教室

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は19日、全校児童を対象にした春の交通安全教室を開いた。児童らは学校周辺の一般道路に出て1・2年生は歩行、3年生以上は自転車の安全についての路上実地訓練を行った。

交差点などに立って児童らを指導するのは教職員のほか、警察官や交通安全協会員、PTA校外指導部員ら。入学間もない1年生も横断歩道の手前できちんと止まって車などが来ないことを確認し、高く手を上げて渡っていた=写真。自転車で交差点に差し掛かった児童の中には乗ったままで横断歩道を通行しようとする児童もいて、見守る職員らに「降りて押すように」などと注意を受けていた。

北原校長は「自分の安全は自分で守る。正しい歩き方や自転車の乗り方をしっかりと身につけてください」と児童らに呼び掛けた。 -

十二天の森キノコ写真展

駒ケ根市の中原寧之さんが自宅近くの住宅地に広がる平地林、十二天の森を散策しながら撮影したさまざまなキノコの写真展が駒ケ根市立博物館のロビーで5月7日まで開かれている=写真。入場無料。

オオウスムラサキフウセンタケ、カレエダタケ、シワカラカサタケなどの珍しい物をはじめ、約3年かけて撮影した約50種類のキノコの写真を展示している。中にはタマゴタケが白い殻を破って赤い頭を現し、大きな傘を開く様子がよく分かる8枚の連続写真などもある。

月曜休館。午前9時30分縲恁゚後6時30分。問い合わせは同館(TEL83・1135)へ。

2510/(土)