-

5月から旭座で記念映画祭

伊那市の旭座は5月下旬縲・月上旬、伊那市・高遠町・長谷村の合併に伴う新市誕生、伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル開通を祝い、記念映画祭を企画した。「昭和」をテーマに、名作から最新の話題作を取り上げる。

第1弾は「大森林に向かって立つ」(61年制作)「愛と死をみつめて」(64年制作)で、伊那市にゆかりのある作品を選んだ。上映期間は5月20日縲・月2日。

「大森林竏秩vは伊那谷でオールロケーションし、JR伊那市駅前、通り町、三峰川水系などが登場する。伊那の大森林にふらりと流れてきた主人公アキラが山の無法者たちを相手に正義の斗魂を燃やす娯楽アクションで、原木を載せて天竜川の切り立った断崖を突っ走るトラック同士の激突、アキラの伊那節、南アルプスの風光など見どころ満載。出演は小林旭、浅丘ルリ子ら。

「愛と死竏秩vは、東春近出身のジャーナリスト河野実さん著。河野さんと、軟骨肉腫と闘いながら亡くなった大島みち子さんとの3年にわたる往復書簡をもとに、映画化し、大反響を呼んだ作品で、浜田光夫、吉永小百合が主演した。

第2弾は「カーテンコール」(6月3日縲・6日)、第3弾はアンコール上映「ALWAYS竏虫O丁目の夕日」(6月17日縲・月7日)。

旭座では「作品はビデオでも見られるが、映画館の大きなスクリーンで感動と迫力を味わってほしい」と話している。

上映時間はこれから詰める。 -

【記者室】民謡「御嶽山」を広めるには

南箕輪村公民館は本年度、民謡「御嶽山」講座を初開講した。05年1月に村無形文化財の指定を受けた民謡「御嶽山」を広く村民に知ってもらい、踊る人が増えることを願っての講座で、3人が修了した▼指導した大泉御嶽山保存会によれば、わずか10回の講座で踊りを覚えるのは大変とのことだが、「よく覚えた。立派」と受講者を称えた。修了式で踊り終えた受講者の一人は「御嶽山はとてもいい。なくしたくない」と言った▼村公民館は新年度も講座を計画する。「好きでないとできない」と保存会。歴史ある民謡を絶やすことなく、さらに広めていくことは容易ではない。受講者確保には、単なる募集だけでなく魅力をアピールする機会も必要ではないだろうか。(村上記者)

-

心ひとつに歌でお別れ

宮田小卒業式

宮田村の宮田小学校は17日、卒業式を開いた。全校が心ひとつに最後の合唱。歌で新たな旅立ちを祝った。

6年間の思い出を振りかえり、声をふりしぼる卒業生97人。全校の仲間や教職員、地域、そして家族に感謝しながら、春からの新たな生活にむけて希望をふくらませた。

在校生は学年ごとに歌を交えて、送る言葉を卒業生にプレゼント。「皆さんの強い心とやさしさをみならい、立派になります」「自分から行動し、協力する姿。僕たちが受け継いでいきます」と祝福した。

野溝和人校長は「つらいことがあっても、必ず解決の糸口はある。小学校で培った心と体と学力で、希望をもって歩んでください」と激励した。 -

宮田中卒業式

宮田村の宮田中学校は16日、卒業式を開いた。巣立ちの春を迎えた103人は、周囲の支えに感謝し、思い出深き母校をあとにした。

保護者や来賓、在校生らが見守るなか、卒業生代表の丸山沙織さんは「一人では乗り越えられない壁も、仲間の協力で乗り越えられた」とあいさつ。多くの人の支えに感謝し「自己を見ることを心に置き、一歩一歩進んでいきたい」と話した。

2年生の竹村大輝君は在校生を代表して「たくましいチャレンジ精神で、一層魅力ある先輩になって。私たちは皆さんの伝統を受け継いでいきます」と言葉を送った。

新津吉明校長は、かけがいのない自分自身やふるさと、母校を大切にする気持ちを持ち続け「感謝することを忘れないで」と激励。生徒たちの成長した姿に目を細め、卒業証書を手渡した。 -

駒ケ根市教委が赤穂中生3人を表彰

駒ケ根市教育委員会は16日、各分野で優秀な成績を収めたとして赤穂中学校(諏訪校長)の巣山史織さん(3年)小松原彩香さん(3年)羽鎌田直人さん(1年)の3人に対し表彰状を贈った=写真。巣山さんは自然保護NGOのWWF(世界自然保護基金)が主催する作文コンクール「かけがえのない地球を大切に」に応募した作文「自然と私」が最優秀賞を受賞した。小松原さんは第26回JSCAブロック対抗水泳競技大会(日本スイミングクラブ協会主催)に出場し、50メートルバタフライの13・14歳の部で3位に入賞した。羽鎌田直人さんは第8回JOCジュニアオリンピックカップ大会(日本山岳協会主催)で男子ユースBで2位、総合でも17位に入賞した。3人は「表彰を機に今後もさらに頑張りたい」などとそれぞれ感想を話した。

中原稲雄教育長は「素晴らしい成果。行くべき道に向かってますます精進してほしい」と激励した。 -

赤穂東小児童が社協に寄付

駒ケ根市社会福祉協議会が05年秋に開いたふれあい広場にバザーを出店した赤穂東小学校4年2組(宮入美雪教諭、25人)の児童らは16日、ふれあいセンターを訪れ「困っている人のために使ってください」と売上金の一部約9500円を市社協に寄付した=写真。受け取った堀勝福事務局長は「寄付金は市社協の善意銀行に積み立て、寝たきりのお年寄りや障害のある人たちのために大事に使います。温かい気持ちに感謝します」と礼を述べた。

同クラスはバザーで自作のポップコーンやミサンガ、パチンコなどを販売。売上はクラスの宿泊学習の費用などにも充てた。05年にもスマトラ沖地震の被災者に義援金を送ってユニセフから感謝状を受けている。 -

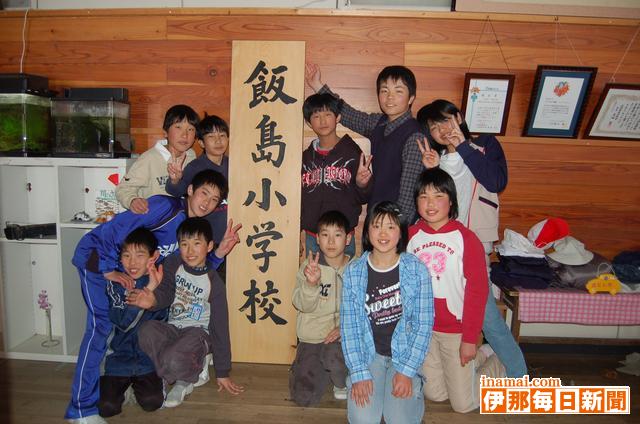

卒業記念品は学校の表札

飯島町の飯島小学校6年生71人は卒業記念品として学校名表札を寄贈する。

現在の表札は88年度卒業生が寄贈したもので、長年の風雨にさらされ、「飯島町立飯島小学校」と書かれた字が薄くなったため、新調して記念品として残すことにした。

幅42センチ長さ180センチの木曽ヒノキに大沢教育長が「飯島小学校」と揮毫し、表面処理した。

裏面には学級ごと児童、担任教諭が自分で氏名を記した。

名前を書くに当り、児童らは大沢教育長に氏名の手本を書いてもらい、1週間、真剣に名前の練習をし、表札に書いた。

吉田勝美教諭は「板に書く時は、子どもも私もビリビリするほど緊張した。それぞれ個性のある良い字で書かれている」と話していた。 -

箕輪町有形文化財、無量寺の「木造聖観音菩薩立像」「木造地蔵菩薩立像」

町教委が県宝の指定申請へ箕輪町教育委員会は、町有形文化財に指定している北小河内の無量寺所有「木造聖観音菩薩(ぼさつ)立像」と「木造地蔵菩薩立像」の県宝の指定申請をする。16日の町教委臨時会で決定した。

聖観音菩薩立像と地蔵菩薩立像は、無量寺の本尊である国重要文化財「木造阿弥陀(あみだ)如来座像」の脇侍。80年1月29日に町有形文化財に指定、本尊と共に放光殿に安置している。

05年10月17日、県文化財保護審議会委員2人による調査があり、06年1月の町教委定例会で県宝の指定申請について町文化財保護審議会に諮問した。2月24日、申請について無量寺の中川弘道住職や総代、地元区長の同意も得た。

臨時会で、審議会の「県宝にふさわしい物件」と判断し、町教委が県宝の指定申請をすることに「異議ない」との答申を受け、申請することに決した。

聖観音菩薩立像は像高133・4センチ。地蔵菩薩立像は像高129・1センチ。共にヒノキ材、彩色。

調査によると、両像は像高がほぼ同じこと、作風の共通性から、セットとして同時に作られた一具同作で、平安後期12世紀後半ころの制作とみられる。「阿弥陀如来座像」との一具性には若干疑問があるが、三像は同じ平安後期の作に間違いないという。両像は地方作だが平安後期の典型的な作風を示し見応えがあり、「一具の観音・地蔵の数少ない遺例としても貴重」としている。 -

箕輪中卒業生に庄内地区から花束の贈り物

箕輪町と「友好交流推進協定」を結んでいる静岡県浜松市の庄内地区から16日、箕輪中学校3年生に卒業祝いの気持ちを込めた春の香りいっぱいの花束が贈られた。

毎年恒例の花束贈呈。庄内公民館長、庄内地区箕輪町交流協会役員ら8人が、色鮮やかなガーベラと甘い香りを放つフリージアの花束を持って町役場を訪れた。

17日に卒業式がある3年生253人を代表し学年協議会役員3人が花束を受け、副会長の松田翔君(15)が「素晴らしい花束を頂き感激している。心から感謝申し上げる。支えてくださった皆さんの思いを胸に、この花のようなきれいな花を咲かせたい」と礼を述べた。

同協会の中山憲次副会長は「卒業のお祝いに、ささやかだが庄内の花を贈ります。庄内の人の気持ちをお受け取りください」と会長メッセージを伝えた。

平沢豊満町長は「花に庄内の人の気持ち、温かさ、太平洋岸で育ったにおいがたくさん詰まっている。庄内の皆さんの気持ちを中学生一人ひとりが理解し、立派な社会人に育つよう頑張っていきたい」と感謝した。

庄内地区からは22日にも、町内小学校卒業生231人、保育園卒園児252人のために花束が贈られる。 -

巣立ちの時 卒業シーズン

高遠中は町立として最後

小中学校も卒業シーズンを迎えた。高遠町の高遠中学校(原弘幸校長)は17日、69人(男36、女33)の生徒が学びやを巣立った。

在校生や保護者らが見守る中、原校長が卒業証書を手渡し「それぞれ自分で決めて進むこれからの道のりは平たんだけでなく、乗り越えなければならない困難なときが来ると思うが、決してあきらめなければ道は切り開ける」と激励した。

伊東義人町長は市町村合併にふれ「町立としては最後の卒業式。これまで築きあげてきた校風は後輩たちに引き継がれ、新たな歴史とともに発展していく」と、はなむけの言葉を送った。

卒業生代表で藤木真太郎君が答辞。「楽しいことも辛いことも踏まえ、心身ともに成長できた3年間だった。これからはさまざまなことがあると思うが、中学校生活の思い出とともに友人や先生方、家族らの励ましの言葉を思い出し、目標に向けて努力していきたい」とした。

帰り際、卒業生は恩師や友人らと言葉を交わし、思い出の中学に別れを告げた。

この日は、伊那市の春富中、南箕輪村の南箕輪中でもあった。 -

かんてんぱぱで伊那と木曽の工芸作家展

権兵衛トンネルの開通を記念して16日、伊那側、木曽側を代表する工芸作家6人による「伊那と木曽の工芸作家展」の第1シリーズが伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まった。それぞれの個性がいきたさまざまな工芸作品が訪れた人の目を楽しませている。

展示会はシリーズ構成で、伊那側、木曽側の作家が1人ずつペアを組み、3シリーズを展開する。各作家の個性を見られるように配慮し、会場は個展形式になっている。 -

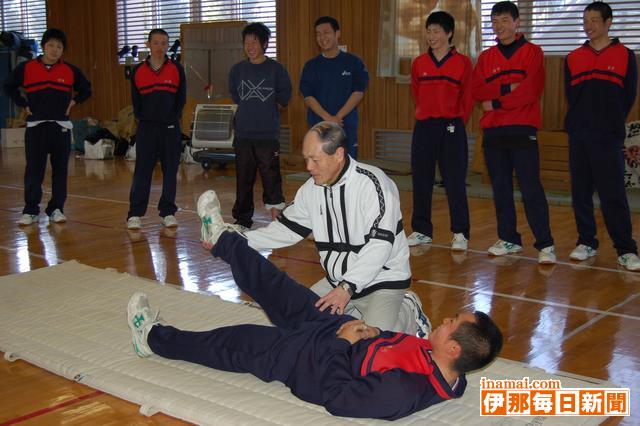

伊那弥生ヶ丘高校で地元企業講師を招いた課外授業

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校(一ノ澤澄夫校長)で15日、地元民間企業11社から講師を迎えた進路講話があった。1年生約280人が各界の一線で活躍する講師から「仕事とは何か」「社会人になるために高校生としてすべきことは何か」などを学んだ。

同校は昨年から、進路意識を高めることを目的とした体系的なキャリア教育を進めている。講話もその一環。伊那ロータリークラブに依頼して、医療系、食品製造系など各分野の地元代表者を紹介してもらった。民間から講師を迎えた分野別進路講話は初めての取り組み。

講師の一人、伊那食品工業の塚越寛会長は、働くことの意味を生徒たちに問い「『働く』ということは人を幸せにするための行為。自分は何をすべきかということを考え、世間の役に立つことの素晴らしさを知ってほしい」と語った。また、整理整頓やあいさつなど、基本のマナーの重要さを指摘し、企業の採用などでも重視されていることを説明した。

参加した女子生徒は「生き方として大切なことを学んだ。仕事は自分のためだと思っていたが、人のためであることを知った」などと話していた。

スポーツトレーニングの実践を通した講義や、その職業における苦労話などもあった。 -

宮田中吹奏楽部が初の校外演奏会に向けて練習

宮田村の宮田中学校吹奏楽部は4月1日、村民会館ホールでスプリングコンサートを開く。単独では初の校外での演奏会で、会場一体で楽しめる内容にしたいと、趣向を凝らした演出も用意。23人の部員は、最高の演奏を聴かせたいと練習に励んでいる。

同部は例年中学校の音楽室で演奏会を開いてきたが、担当の瀧澤敏郎教諭が「良い環境で演奏させてあげたい」と実行に移した。

部員にとって初めての経験だが、毎日朝と放課後、さらに休日も返上して練習。曲によっては振りつけを取りいれるなど、アイデアも出しあっている。

ZARDの「負けないで」から、オールドファンなじみの「西部の人たち」まで本番では多彩な10曲ほどを演奏予定。

当日は午後2時開演。「吹奏楽は多くの人に聴いてもらうことが励みになり、技術を高める。このコンサートを出発点に、子どもたちがさらに意欲を持って取り組めれば」と瀧澤教諭は話している。 -

東中3年生を送る会

今週末に卒業式を迎える3年生に残り少ない中学校生活の思い出を贈ろうと駒ケ根市の東中学校で生徒会主催の3年生を送る会が開かれた。生徒会役員と1・2年生らが感謝と激励の気持ちを込めてそれぞれ歌や発表などを披露し、3年生の卒業を祝いながらも迫った別れを惜しんだ。3年生と向かい合った在校生らが全員で『喜びの歌』など、思い出の歌を思いを込めて合唱した=写真。誘われるように一緒に歌い出した3年生の中には感極まってあふれる涙を何度もぬぐう女子生徒の姿も見られた。

生徒会役員らは3年生へに対して行ったアンケートの結果をプロジェクターで発表。星座や血液型、好きな給食などについてグラフで示しながらユーモアたっぷりに紹介した。1・2年生はダンスや漫才を交えた呼び掛けをしたり、歌を歌ったりして先輩たちへの感謝の気持ちを表した。

同校の卒業式は17日に行われる。 -

3年生を感謝して送り出す

中川中学校生徒会は13日、体育館で3年生を送る会を開き、1、2年生が心を込めたメッセージや歌のプレゼントで、旅立つ3年生に感謝の気持ちを伝えた。

在校生の拍手の中、入場した3年生79人を前に、安富穂澄会長は「在校生はいろいろとお世話になった3年生に、感謝の気持ちを込めて発表しよう。3年生の最後の思い出になるように良い会にしよう」とあいさつ。

役員会企画ではスライドで、1年の宿泊学習、2年の西駒登山、3年の修学旅行、文化祭などを振り返り「まぶしすぎるほど、輝いていた3年生。それぞれの道を歩むことになるが、壁にぶつかることがあっても、中川中の輝いていた3年間をほこりに自分の道を歩んで」と呼び掛けた。

続いて、3学年の担任教諭らが「太鼓を通じて、密度の濃い時間が持てた」「いろいろやってくれたオレのクラスらしいクラス」「自分のことを二の次にし、他人のために頑張れた」と3年間の生徒の姿を振り返り「卒業おめでとう」と祝福した。

学年発表では1年生は「学校をよくしようとする姿、忘れません。自分たちの夢をかなえてください」とメッセージを伝え、歌「旅立ちの朝」をプレゼントした。

2年生は生徒会活動での3年生の頑張りに触れ、校歌を歌って、門出の3年生を激励した。

在校生の温かい贈り物に感激した3年生は堂々と「流れゆく雲を見つめて」を体育館いっぱいに響かせ、別れと門出の歌にした。 -

箕輪東小学校1年ゆめっこ組

元気いっぱいに歌い、踊り、演奏し、オペレッタを熱演した箕輪町の箕輪東小学校1年ゆめっこ組(31人、松崎まさえ教諭)。1年間の学習のまとめとして挑戦したオペレッタの公演は、大きな拍手とともに大成功のうちに幕を閉じた。

生活科で取り組んだ蚕の飼育学習に加え、日常の中で大きな声で話す、語りや暗唱、合奏、音楽の時間のほかに朝と帰りの学級の時間に歌うなど、「自分を表現しよう」と学習してきた。学びの集大成として取り組んだオペレッタ。辰野町の「第6回オペレッタフェスティバル・イン・たつの」(2月5日、辰野町民会館)の出演を目標に、昨年11月末から活動が始まった。

絵本が大好きなゆめっこ組。オペレッタの題材は絵本から選び、公演が冬という季節も考えて「てぶくろ」を選んだ。台本、せりふ、動きを皆で考え、おじいさん、イヌ、ネズミ、ウサギ、カエル、クマなど配役も自分たちで決めた。

ネズミのせりふをどうするか、どのように動いたらいいか、ポーズは…。役になった児童が考え、友達に見てもらう。「ウサギに見えないよ」「クマはもっとこんな感じ…」と、試行錯誤を繰り返した。劇中歌は、これまでに習った曲を替え歌にし、楽器演奏を入れた。体を動かして歌うことが好きなので、皆で振り付けも加えた。

舞台の背景は学校長に描いてもらった絵にゆめっこ組が色を塗り、雪だるまのセットは皆で作った。こうしてゆめっこ組のオリジナル作品が完成した。

オペレッタの練習は待ち遠しく、「何回やっても楽しい」時間。家でも歌の練習に励んだ。特にお風呂の中はオン・ステージで、歌い、友達の役の分もすべてせりふを言い、お母さんに公演の流れを見せてあげる児童。「毎日、ゆだってしまう」。そんな保護者の声があったほど、オペレッタに夢中だった。

フェスティバル当日、松崎教諭お手製の衣装に身を包み、大舞台でライトを浴び、大勢の観客を前に熱演した。ビデオやカメラで撮影され、「俳優さんになった気分」。緊張していた松崎教諭をよそに、ゆめっこ組は「楽しかった」「気分がよかった」と大満足だった。

オペレッタフェスティバルの出演をきっかけに、保育園から公演依頼があり3月、東小体育館で2回目のステージにも立った。

「自分で成長を確信させたい」。オペレッタには松崎教諭の願いがあった。「大きな声で発表して、これまでつけてきた力ができるようになった。一人ひとりが充実感を味わって大切なことを学び、見違えるほど大きく成長した。お陰です」。

オペレッタの練習を通して一歩一歩成長したゆめっこ組。演技を互いに評価し合ってきたことで、普段の生活の中でも「○○ちゃん、すごかったね」と友の良さを認めたり、助け合う姿が自然に見られるようになってきた。表情が豊かになり、皆の前でハキハキと話せるようにもなった。

「次は何やる?」

ゆめっこ組の心に新たな夢が大きく膨らんでいる。

(村上裕子) -

黒河内さん初の個展

宮田村南割区出身で東京工芸大学芸術学部デザイン学科1年の黒河内志保さん(19)が、地元宮田村の宮田郵便局で17日まで初の個展を開いている。鮮やかな色づかいや大胆な筆致が評判。来客者の目を楽しませている。

春休みの帰郷を兼ねて、母親のすすめもあり実現。伊那弥生ケ丘高校在籍当時に描いた油絵から、現在課題で取り組むデザイン画まで20作品を出品した。

詩から自分のイメージをふくらませ、和紙と墨だけで表現したり、広告や包装紙の切り抜きをコラージュにするなど、多彩な作品の数々。

高校までとは、全く違うデザインの世界にもまれながら、新たな分野を吸収した意欲的な力作が揃う。

「初めての個展だが、多くの人に見てもらえてうれしい。大学でも課題をこなしながら、自分の作風を確立していきたいですね」と黒河内さんは話していた。 -

箕輪北小6年生が薬物防止の学習

箕輪町の箕輪北小学校6年生は10日、薬物防止の学習をした。覚せい剤やシンナーなど薬物が人間の脳や人格を破壊する恐ろしさ、絶対に薬物に手を出してはいけないことを学んだ。

6年生はビデオで、覚せい剤、アヘン、コカインなど薬物の種類、覚せい剤などを使用すると脳を破壊する、幻覚や幻聴に襲われる、依存症になる、治療しても症状は簡単には治らない-ことなどを学び、その人の人生だけでなく家族や周囲にも大きな負担を与えることを知った。

学校薬剤師の千葉胤昭さんは、シンナーをかけると発泡スチロールが溶ける様子を実験で児童に見せ、「シンナーを袋に入れて吸っている人がいるけど、絶対にしてはいけない。薬物が簡単に手に入る時代。誘惑の場所、機会がいくらでもある。ちょっと手を出すと止められなくなる。絶対に手を出さないで」と強く呼びかけた。

児童は「覚せい剤の怖さがわかってよかった」と感想を話した。 -

姫宮神社で祈念祭

宮田村南割の姫宮神社で12日、厳かに祈念祭が行われた。氏子総代ら26人が参列し、五穀豊じょうや地域の安寧を祈った。

拝殿前に集まった参加者は花畑宮司らからお払いを受け、昇殿。氏子総代が手渡しで、野菜や穀類、果物など村の産物を供える「献さんの儀」を行った。

続いて、花畑宮司が祈念の祝詞を奉上、代表者が玉ぐしを奉てんした。

姫宮神社には日本武尊の后、宮簀(みやず)姫や、伊耶那岐(いざなぎ)命が合祀されている。 -

スプリングコンサート

中川村の中川中学校吹奏楽部(顧問・原真奈美教諭)は第4回スプリングコンサートを11日、文化センターで開いた。飯島中学校吹奏学部とアンサンブル・ファンファールが友情出演し、コンサートを盛り上げた。

5部構成。行進曲「K点を越えて」でオープニング。アンサンブル・ファンファールとの合同演奏で「タッチ」「キューテーハニー」を響かせた。

第2部は飯田市で活動するアンサンブル・ファンファーレがなじみの「犬のおまわりさん」「おさるのかごや」を楽しく演奏した。 続いて、アンサンブル&学年別演奏。打楽器3重奏で歯切れよく「スケルツォ」。金管5重奏で「海のスケッチ」、広々とした海を表現するなど、それぞれの楽器の持ち味を生かした演奏に、1曲終るごとに聴衆から大きな拍手が送られた。

また、友情出演の飯島中学校吹奏楽部は「ポップ・ステップ・ギャロップ」「白い翼の歌」「ラテンゴールド」の3曲を披露した。 -

お話の森・子供映画会

飯島町図書館は11日、文化館でお話の森・子供映画会を開いた。 約80人が参加、パネルシアターで「数字の歌」「とんでったバナナ」でオープニング。「飯島子どもの本の会」の大型絵本「そら豆のベッド」を楽しみ、続いて映画会。

サーカスの団長に捨てられたモグラが友だちの協力で両親と再会するまでを描いた「風船旅行で大冒険」。

ケーキに目がないライオンの王様が手当たり次第ケーキを食べ、虫歯に。虫歯が痛くて、食べられず、ついに寝こんでしまう「虫ばになった王様」。

子どもたちは痛がる王様に、ちょっぴり同情しながら「しっかり歯を磨かなくては」と話していた。 -

給食応援隊が宮田小へ

食育の意識高いと好評価

栄養指導や衛生管理の専門家らでつくる県の「学校給食応援隊」の5人が13日、宮田村の宮田小学校を訪れた。調理の様子を見聞きしたほか、児童と一緒に会食。地元産食材の活用を含め、安全安心に気を配っている宮田の学校給食の現場にふれた。

応援隊は栄養、衛生面など実際の様子を見て指導し、学校給食の充実を図ろうと県が2月から実施。県下10校をまわっているが、上伊那では宮田小が選ばれた。

給食調理室などにも足を運び、専門家の目でチェック。地元農家の協力で、新鮮で安全な地元産食材を導入している点など、興味を持って見学していた。

子どもたちの給食に参加して、一緒に食べる光景も。県保健厚生課の担当者は「調理員や先生方の食育に対する姿勢が積極的で、給食全体のレベルも高い。地元の協力も得ながら、今後一層取り組んでほしい」と話していた。 -

箕工の未来を育てる会が県教委に要望

箕輪町の平沢豊満町長は13日の町議会3月定例会一般質問で、「箕輪工業高校の未来を育てる会」が9日、県立高校改革で同校の多部制・単位制への移行について県教育委員会に要望を出し、「多部制・単位制はあまり枠を作られると動きがとれない。フリーハンドでやらせていただくことをお願いし、ご了解頂いてきた」と報告した。学校名と魅力ある多部制・単位制高校構築の取り組みについての寺平秀行議員の質問に答えた。

町長は、「箕輪工業高校を再生、本当に魅力ある高校にしたいと前向きな話をしてきた」と説明。多部制・単位制について、長野県にないような進学コース作り、既存の工業高校のようなコースでなく、企業との結びつきを強くし大学とも交流する新しい工業高校作り-という夢を話し、普通科や定時制のような受け皿も必要とした上で、「夢のある話を地域とし、高校の皆さんと新しい高校を作っていく」とした。

学校名は、県教委から「校名ありきでなく、これからの皆の高校ということで考えたらどうか。『箕輪』の名を残し、その後に何かつけるなど考えたら」と提案があったことも話した。 -

富県ふるさとまつり

伊那市富県のふるさと館で12日、第26回富県ふるさとまつり(実行委員会主催)があった。公民館のサークル、小学校、福祉施設など小学生から年配者までが出演し、日ごろの練習成果を披露した。

まつりでは南福地の獅子舞を皮切りに、踊りや合唱、手話ダンス、詩吟など28のプログラムが進められた。

出演者はそれぞれ「月2回の練習でうまくできるかどうか分かりませんが、がんばります」など取り組みの様子などを紹介し、ステージ上で堂々と発表。手話ダンスの「南の島のハメハメハ大王」は、ピンク色の衣装に身を包んだ女性が腰を振りながら手話を交えて踊り、観客を楽しませた。

会場には多くの地域住民が集まり、出演者に大きな拍手を送った。

富県は以前から芝居が盛んな土地柄で、その名残から区民が親ぼくを図る場として年1回、まつりを開いている。出演した団体数は昨年並みだった。 -

05年度上伊那地方青少年育成会連絡協議会表彰

上伊那地方青少年育成会連絡協議会(畑房男会長)は13日、上伊那で青少年の健全育成に貢献してきた11個人5団体を表彰した=写真。

表彰を受けたのは、子ども会活動などの指導者として長年尽力してきた人や地区育成会、スポーツクラブなど。

長谷村の育成会長や県子ども会育成連絡協議会副会長などを務めた西村富雄さん(68)は「表彰状をもらい、あらためて責任の重さを実感した。上伊那の青少年育成活動が大きな事件もなくやってこれたのは地域の理解と協力のおかげ」と語った。

受賞者は次のみなさん。

◇個人=伊藤元郎、有賀登志文、鈴木光市、白鳥博文(以上伊那市)北原敬夫、伊藤裕幸(以上高遠町)中村正純、冨永正継、中原直登(以上飯島町)西村富雄(長谷村)川手友幸(宮田村)

◇団体=荒井区少年少女消防クラブ(伊那市)長藤剣道クラブ、河南地区育成会、藤沢地区育成会(高遠町)飯島越百クラブ(飯島町) -

大田切人形

本物忠実に複製を新調し展示

宮田村教育委員会は、村民会館内に展示している「大田切人形」の三番叟(さんばそう)人形の複製を新調。忠実に本物を再現し、「手や足の動きなど、より正確な人形の動きを見てもらえる」と同教委は話している。

大田切人形は、村内大田切区で明治から昭和30年代まで演じられた。後継者や資金面などで途絶えたが、村教委は人形を大切に保管している。

1998年に村民会館が開館すると、複製をつくり、会館に併設する向山雅重民俗資料館に展示。ただ、展示用として作ったため、動かすことはできなかった。

今回、手や足、肩板と胴を新たにつくり、本物と同じ機能を持った人形に改造。動かすことは前提にしていないが、村教委は「どうやって人形を3人で操っていたかなど、見てもらうだけでも、よりリアルに伝えられると思う」と説明する。

また、人形の操り手のマネキンも新しく作り直し、人形師のひとりだった田中次郎氏(1906‐1968)の表情を当時の写真から再現。往時をしのぶ展示となっている。 -

看護大卒業式

駒ケ根市の県看護大(深山智代学長)は11日、第8回卒業式・第6回修了式を開いた。学部生83人と大学院博士前期課程修了生9人が深山学長から学位記を受け取り、思い出多い駒ケ根のキャンパスを巣立った=写真。

学部卒業生代表の近藤芙未子さんは「実習で学んだ看護の喜びや、互いに支え合い、励まし合った素晴らしい仲間との出会いなど、4年間で多くのことを得た。これからの人生の大切な財産にしたい」、大学院修了生代表の近藤恵子さんは「米国での看護研修などを通じ、国際的な視野を持つことの大切さに気づいた。学んだことをこれからの看護に生かせるよう一層精進したい」とそれぞれスピーチした。深山学長は「社会に出て最初の1年は誰でも苦労するが、経験を積み重ねるうちに力がついてくる。看護は奥が深い。まず一歩踏み出す勇気を持って頑張ってほしい」と激励の言葉を贈った。

学部卒業生83人のうち、進学する3人を除く80人はすべて就職先が決まっている。職種は看護師58人、保健師14人、助産師8人。大学院修了生も県内外の大学教員などに就職が決まっていて就職率は100%。 -

民謡「御嶽山」講座閉講

南箕輪村公民館の民謡「御嶽山」講座が10日夜、閉講した。村無形文化財に指定されたのを機に初開講した講座で、踊りを重点に練習し3人が修了した。

民謡「御嶽山」は05年1月14日に文化財指定を受けた。広く村民に知ってもらい、踊る人が増えることを願って開講。御嶽山保存会員が唄(うた)、踊り、三味線などを10回の講座で指導してきた。

受講者は、唄を覚えながら手の振り、足の動きなど会員に教わって練習を重ね、三味線や唄を中心に覚えた人もいる。

踊りは簡単そうに見えて基本に忠実に踊るのは難しく、わずか10回の講座で覚えるのは大変だったというが、閉講式では、会員皆が見守る中で修了記念に踊りを発表。会員は「よく覚えたね」「上手」と拍手を送った。

舞踊を習っている北殿の倉田道江さんは、「御嶽山を文化祭で見てすごくいいなと思って講座に参加した。御嶽山はとてもいい。なくしたくない」。保存会員に誘われて参加した大泉の女性は、「重心を保つのが難しいけど、なんとか踊れるようになった」と話していた。

村公民館は、多くの人が文化財に触れる機会を作りたい-と、06年度も講座を続けたい考えで、20回に増やして昼と夜に開く計画をしている。 -

第15回信州伊那井月俳句大会

漂泊の俳人・井上井月をしのぶ第15回信州伊那井月俳句大会(実行委員会主催)が11日、伊那市生涯学習センターであった。一般の部・小中学校の部の入選者を表彰したほか、節目を記念し、伊那の元気を発信しようと歌舞劇団「田楽座」公演や井上井月展を合わせて開催。「信州伊那井月俳句大賞」は山口斗人さん=飯島町田切=の「手袋を脱ぎ分身のごとく置く」だった。

応募作品は昨年より360句少なかったが、市内をはじめ、近隣市町村、埼玉県などから一般の部に279人1380句、小中学校の部に3056人7718句が集まった。中には、2月に開通した伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネルを題材にした句も。

城取信平実行委員長は「井月が亡くなって約120年。俳句を通じて井月の姿を思い浮かべてほしい」とあいさつし、小中学生に「外へ出て、息をする動植物や虫たちを見て俳句を作ってほしい」と呼びかけた。

表彰は一般の部、小中学校の部の合同で開き、入選者一人ひとりにそれぞれ賞状などを手渡し、選者3人が講評した。

当日句「春一番」「さえずり」「ツバキ」も受け付け、表彰した。

ホワイエでの井月展には、市民が所蔵する井月直筆の掛け軸やびょうぶなど31点が並んだ。熱心に写真へ収める人の姿もあった。

井月(1822縲・7年)は新潟県生まれ。伊那地方で約30年間を過ごし、87(明治20)年に伊那市美篶で亡くなった。俳句大会は命日(3月10日)に近い日曜日に開いている。

井月俳句大賞を除く成績は次の通り(敬称略)。

▽伊那市長賞「熊料る男もっともけものの眼」宮坂繁美(岡谷市)▽市教育委員会賞「暗がりはみ仏が負ひ秋高し」栗林久子(辰野町)▽県俳人協会賞「狩終へて尾を振る犬に戻りけり」原与志樹(松本市)▽上伊那俳壇賞「菜の花になったつもりのかくれんぼ」長瀬冬嵐(中野市)▽伊那毎日新聞社賞「晩年へ近づく障子明かりかな」堀川草芳(岡谷市)▽信濃毎日新聞社賞「庭師来て公園の冬創りけり」浜信義(下諏訪町)▽中日新聞社賞「向日葵のあたま叩いて種もらふ」御子柴保(宮田村)▽長野日報社賞「妻死にて汗のからだを残しけり」宮下白泉(岡谷市)▽市有線放送賞「冬の陽を鋤(す)き込み土をねかせけり」蟹沢真琴(宮田村)▽信州井月会賞「仙丈岳の空みづみづし朝桜」山岡むつみ(岡谷市)▽井月賞「母の忌の枯菊のまだ香りおり」上田千登子(松本市)「反骨をなだめるやうに豆叩く」笹井紀子(松本市)「別れとは振り向くことよ木の葉髪」栗林久子 -

看護大卒業記念植樹

駒ケ根市の県看護大(深山智代学長)で10日、看護大交流市民の会(木下和好運営委員長)と卒業生らが卒業記念のシダレザクラを植えた。キャンパス内の緑地「有酸素運動研究コース」の一角に集まった約80人の学生が代わる代わるシャベルを手にし、4年間の学園生活の思いを込めてサクラの木の根元に土をかけた=写真。

木下委員長は「サクラは年がたつと大きくなっていい花を咲かせてくれることだろう。卒業しても時折ここを訪ねて花を見てほしい」とあいさつした。卒業生を代表して高島未季さんは「こうして在学の証しを残せてうれしい。市民の会の皆さんに心から感謝したい」と礼を述べた。

同コース内には第1回卒業記念の1999年から毎年1本ずつ植えられたシダレザクラの木が並んでいる。

卒業式は11日午前10時30分に行われる。

2610/(日)