-

五輪選手に体操学ぶ

文部科学省と日本体育協会が進める「スポーツ選手ふれあい指導事業」の体操教室が10日、新山小学校体育館であった。児童(61人)たちは、バルセロナ五輪出場の体操選手・瀬尾京子さんから、マットや跳び箱を使った体操の技を学んだ=写真。

各スポーツのトップアスリートの豊かな経験や卓越した技術をもとに講話や実技指導をする事業で、教室は全国から応募のあった小学校から抽選。本年度は県内5校で実施し、そのうち2校は市内の新山小と伊那西小が選ばれた。

教室は1窶・年生を3回に分けて開き、1・2年生(合計24人)は、前回り、後ろ回りなどのマット運動を学んだ。瀬尾さんは、腕の使い方、頭を着ける位置窶狽ネどの・スコツ・スを実技を通して説明。五輪選手の技を間近で見た児童たちは、目を輝かせながら「もう一度やって」とアンコールをせがんでいた。

教員らは瀬尾さんの説明を授業の参考にしようとメモを熱心に取っていた。

瀬尾さんは「体操は難しそうに見えるけど、恐がらず色んな技に挑戦してください」と児童たちにメッセージを投げかけていた。

25日は伊那西小学校で、花田勝彦さんを指導者に招きマラソン教室を開く。 -

伊那フィルが創立20周年

伊那フィルハーモニー交響楽団は12月11日午後2時から、創立20周年を記念した第18回定期演奏会を県伊那文化会館で開く。練習は最終段階で、団員は熱心に取り組んでいる。

演奏会では、バイオリンのさまざまな表情を楽しめるメンデルスゾーンの「バイオリン協奏曲ホ短調」、管弦楽曲の中でも難しいブラームスの「交響曲第1番ハ短調」などを演奏。第1回定期演奏会に出演したNHK交響楽団バイオリン奏者大林修子さんの独奏がある。

北沢理光団長(56)は「他に誇れるオーケストラとして成長し、地域の文化活動に寄与できた」と歩みを振り返り、地域の支えに感謝。ステージを通し、20年間の思いを音に込める。

伊那フィルは85年6月「伊那谷にオーケストラを」と県伊那文化会館建設を機に創立。団員は、伊那市を中心に、飯田市から長野市までの学生縲・0代の80人で構成される。

練習日は月3回。定期演奏会や各地区へ出向くファミリーコンサートのほか「イーナ音楽祭」、「メサイア」「第九」などに参加している。今後、小さなアンサンブルでの活動を広げていきたいとしている。

演奏会の会費は500円。伊那文、伊那市荒井のライオン薬局で販売している。 -

中川中学校耐震補強・大規模改修が完成

中川中学校教室棟(北側校舎)の耐震補強・大規模改造工事がこのほどしゅん工し、白い壁が紅葉した桜並木に映えている。

同校は東西の統合中学校として75年に建設、築30年が経過し、老朽化著しく、加えて、1昨年、昨年と行った耐震診断で、基準値を満たしていないため、耐震補強工事が必要になった。

耐震補強工事は教室棟(約2200平方メートル)の1階、2階の各4カ所に枠付鉄骨ブレースを設置、耐震壁の設け、高架水槽を撤去し、受水槽を設置した。

大規模改造工事は普通教室、特別教室、準備室、生徒会室など計15室の壁、床、天井、トイレ3カ所の改修など。

耐震補強工事費約4300万円、大規模改造工事費約1億900万円。

5月着工、10月末しゅん工した。 -

みのわ手筒会

今年10月、「みのわ手筒会」(40人、唐沢修一会長)が打ち揚げる手筒花火が、長谷村の空を赤く染めた。来年3月の伊那市、高遠町との合併を控え、「村」として開いた最後の「第22回南アルプスふるさと祭り」の前夜祭で太鼓演奏と競演。1本目の打ち揚げに会場はどよめき、最後は拍手の渦となった。上伊那郡内では地元箕輪町以外での初の打ち揚げで、長谷村の人々に、若い会員たちの心意気を見せた。

発足は02年5月。箕輪町商工会青年部が、「恵奈手筒会」による手筒花火イベントを知り、01年に訪問研修。地域活性化のために-との熱い思いを抱き、日本煙火協会をはじめ各行政機関の厳しい審査を経て、県内初の手筒花火打ち揚げ任意団体として誕生した。青年部員ら約40人で青年部とは独立した組織として結成し、現在は町の文化団体として活動している。

発足から2カ月後の7月、「2002みのわ祭り」で初の打ち揚げ。和火の美しさと、降り注ぐ火の粉の中に身を投じて打ち揚げる勇姿は感動を呼び、「箕輪の町に夢と希望を届けたい」という会の思いが実った。

みのわ祭りでの打ち揚げも今夏で4回を数え、すっかり定着。観客も、撮影に訪れるアマチュアカメラマンの数も毎年増えている。町内では長田自然公園夏祭り、八乙女区の盆祭にも招かれた。

今年は、町発足50周年記念事業のカウントダウンイベントを皮切りに計9カ所で打ち揚げている。

手筒花火の評判を聞き付け、県内はもちろん県外からも出演依頼がある。県外では岐阜県恵那市と中津川市で打ち揚げているが、会員の希望で、基本的には県内市町村のイベントに協力参加。これまで上田市、岡谷市、波田町、牟礼村、生坂村、三郷村などに出向き、旧長門町と旧和田村の新町合併記念振興事業のように記念事業に数多く参加している。

会費で運営する非営利団体。イベント主催者から火薬代と出演料をもらい、「体をはって打ち揚げる」。イベントは、約1カ月前から新聞やケーブルテレビ、チラシなどで広報するため、図らずも他市町村で「箕輪」の名が宣伝される。出向く先は北信や中信が多いため、箕輪町の情報発信の役割も担い、町をあまり知らなかった住民も関心をもってくれるという。

手筒花火だけでなく小型煙火も盛り込み、音楽と共に打ち揚げるスタイル。「また見たい」と反響も大きく、「また来て!また来て!」と子どもたちのラブコールもある。

「手筒の打ち揚げにより自己実現を図り、町内外の地域の皆様と広くネットワークを形成し、まちづくりと文化向上に貢献したい」

火薬を使う危険と隣り合わせの煙火打ち揚げ。会の願いを実現するために、安全性を第一に考え、打ち揚げ者全員が「煙火打揚従事者」資格講習を受け、皆が救命講習や打ち揚げの模擬訓練、警備訓練などに真剣に取り組むなど、ひたむきな努力を積み重ねている。

「お金ではなく、価値あるものとして評価いただいていることがうれしい。皆さん、見て帰るときの笑顔がすごくいいですね」

観客の目に焼き付く手筒花火のように、会員の心には、花火のごとく輝く観客の笑顔が映っている。(村上裕子) -

宮田氏一族の慰霊碑を除幕

宮田城址保存会は10日、同城主で戦国時代に武田氏に討たれた宮田氏一族の慰霊碑を北割区の城址に建立し、除幕と開眼法要を行なった。会員ら関係者約30人が出席。歴史を風化させたくないと、中世に村一帯を治めた一族に思いを馳せた。

春日甲子雄会長は「城や宮田氏の歴史は全村民の共有財産。後世に伝えることも我々の責任であり、今後も憩いの場として城跡の保存に取り組みたい」とあいさつ。慰霊碑を除幕して披露し、法要を営んだ。

同会は昨年末に北割区の住民有志を中心に発足し、倒木で寸断されていた登城ルートを延長470メートルの遊歩道として整備。

10月にはこの遊歩道を使い、会員が苦労の末に重さ500キロに及ぶ慰霊碑を城址本丸に運搬した。

この日は、記念として一帯にオオヤマザクラを植樹。今後も整備を続け、多くの人たちが気軽に歴史を感じられる場所にしたい考えだ。

また、城址や宮田氏の研究もさらに進め、来年早々には学習会も予定している。 -

旧制伊那中学校四卒会卒業60周年記念誌刊行

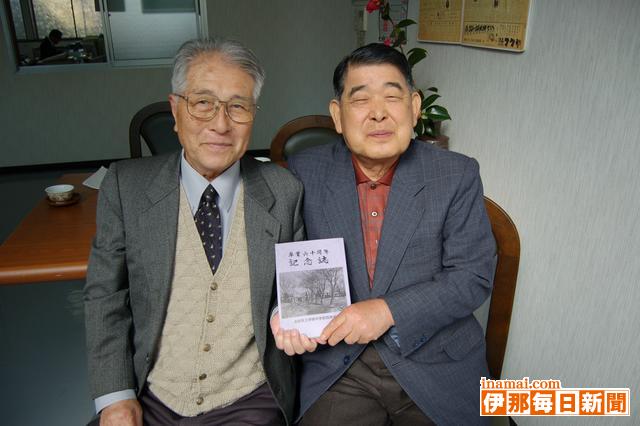

伊那北高校の前身・長野県立伊那中学校を1945年に卒業した同窓生でつくる「四卒会」はこのほど、卒業60年を迎え、記念誌を刊行した。

終戦の年に卒業をした会員は現在、77、78歳。男子154人だった卒業生は99人となった。それでも記念誌には、約7、8割の同窓生が寄稿し、近況報告や過去の思い出を書きつづっている。すでに他界した会員の寄稿もある。「60年を経て、みんなが自分を飾らなくなった。ありのままが素直に書かれた文章は感動する」と編集委員の佐々木昭一さんは話す。

卒業30周年以来、40、50、55、57周年と6回、記念誌を刊行。年を重ねるごとに「5年、10年も待てない」と刊行する間隔が短くなったが、ついに60年を迎えた。

お国のために窶狽ニ、教育された時代。戦争の激化と共に政府は、戦時特例法で5年制だった中学生を4年で卒業させた。そこから「四卒会」と命名した。

学校に通う最中も、ろくに勉強などできなかった。学徒動員でクラス全員が、辰野町の飛行機部品工場へ働きに出た。そこで卒業式も迎えた。「その分、学びへの思いが強く、きずなも強い」と編集委員の春日博人さんは話す。 -

日本画家、馬場一雄を顕彰、作品の情報提供を

宮田村出身で、画才に恵まれ優れた作品を残しながら、忘れ去られた日本画家、馬場一雄-。飯島町本郷の桃沢匡行さんは一雄の没後50年に合わせ、業績を顕彰し、後世に作品を継承しようと、作品に関する情報提供を呼びかけている。現存する作品は少なく、分かっているのは桃沢さん所有の「八重桜」。落款はないが、一雄作と伝えられている宮田村の中越諏訪社の舞台の引き幕「唐獅子牡丹」など。

馬場一雄は1902年宮田村に生まれ、15歳で南画の松野霞城に師事、上伊那農業高校卒業後、日本大学美学科に進み、東京美術学校日本画科に転じた。卒業後は美術教諭を務めていたが、終戦後は田中角栄の秘書を務めた。その後、美術印刷の大塚巧芸社に勤務、日本画の複製画制作に携わり、55年、52歳で亡くなった。

一雄は一男、一成とも名乗り、画号は花汀(かちょう)。東京美術学校では結城素明、川合玉堂、松岡映丘らに学んだ。社会に出てからの一雄は、職場が多忙だったことや、戦中、戦後と時代に恵まれなかったこともあり、作品の数は少なく、その上、戦災で家蔵の作品や資料を焼失した。

桃沢さんは「一雄は花鳥画に優れ、書も見事。非凡な才能な持ち主だっただけに、時代に恵まれず、惜しまれる生涯だった。優れた作品が後世に残るように、作品の情報を -

こまくさ園で06年版カレンダーを販売

飯島町小規模通所授産施設「こまくさ園」は06年版のカレンダーを制作・販売している。

5年目を迎える今年は「四季の花ごよみ」「日本の情景」「懐かしの映画スター」の3種類。牛乳パックの再生紙と普通紙を使用。

再生紙づくりは利用者全員が関わり、牛乳パックをカットし、簡易紙漉装置で和紙の風合いを持つ、再生紙を制作し、限定品に使用している。

原画は利用者の1人、大島孝さん(40)が色鉛筆やマジック、クレヨン、水彩絵の具などを用い、資料を見ながら、独創的に描いた。1枚の絵を完成させるは約2週間かかる。

印刷は昨年まで業者に委託していたが、今年からパソコンのプリンターで印刷している。

ちなみに値段は「四季の花ごよみ」「日本の情景」(7枚つづり)再生紙・千円、普通紙・800円。「懐かしの映画スター」(3枚つづり)再生紙、普通紙300円。

詳細はこまくさ園(TEL86・6172) -

中学生と園児が焼きイモ大会で交流

中川村の中川中学校2年1組(三石雅幸教諭、39人)は総合的学習の一環として、9日、近くの片桐保育園に出向き、焼きイモ大会で園児と交流を深めた。

同クラスと同園は同じ畑でサツマイモを栽培、1日に一緒にイモ掘りをした。今年は豊作で、大きなイモから、焼きイモ最適サイズまでごろごろ。

中学生が校庭で落ち葉を拾い、ビニール袋に詰めこみ、廃材と一緒に園庭にもち込んで、点火。火が納まり、おきが出来たところで、ぬれた新聞紙とアルミホイルで包んだイモを投げ込んだ。園児らは火の近くに寄れず、中学生のお兄さん、お姉さんに、火の真中に入れてもらった。

イモが焼き上げるまで、遊戯室で、中学生による絵本の読み聞かせ、紙芝居などを楽しんだ。

約1時間ほどで、イモは芯までほっくりと焼け、熱々を園児と中学生は「おいしいね」「甘いね」と、笑顔でほおばった。 -

伊那小で川田龍平さんが講演

伊那小学校で9日、PTA講演会があった。元東京HIV訴訟原告で、松本大学非常勤講師の川田龍平さんが「薬害エイズから見た命・人権・平和」と題して講演した。

川田さんは生後6カ月で血友病と診断され、治療のために投与した血液製剤でHIVに感染。93年、東京HIV訴訟の原告に加わり、96年、原告勝訴の形で和解した。

川田さんは「自分がなぜ感染したのか。裁判で薬害の責任の明確化と心からの謝罪を望んでいたが、今もされていない」と責任追及の活動を続ける。「政治家、官僚、企業など癒着した社会構造が原因といわれるが、解決されていない」現状に「二度と繰り返さないために、薬害エイズの悲惨さを伝えることが自分の使命」と話した。

また、薬害を知らない若者が増える中で「過去、被害者だけの問題でなく、自分のこととして考えてほしい」と促した。

講演会はPTAのほか、一般にも公開した。 -

スライドショー熱演「孝行猿」に学ぶ

長谷村の長谷小学校(三沢久夫校長)で10日、村に伝わる民話「孝行猿」にちなんだ特別授業があった。

孝行猿は、猟師に撃たれた母猿を慕い、小猿が夜通し傷口をあたためたといわれる。旧歴10月10日に起こったとされ、同校では1985(昭和60)年から11月10日を「孝行猿の日」と定め、「生命の大切さ」を学ぶ機会としている。

全校生徒を前に、3年生(大沢哲也教諭、19人)が物語をスライドショーで上演。朗読や役者を分担して、熱演した。

毎年3年生が劇や人形劇などで発表しているが、違った方法で発表しようと考案し、物語に沿って背景や人物を作成し、せりふを付けるなどすべて児童たちで構成した。

金子智美さんは「小さいころからよく知っていた物語をみんなで作り上げていくことがすごく楽しかった」と振り返り、「発表することで、命を大事にしなきゃいけないと感じた」と話していた。

また、村公民館溝口分館の役員が、熱田神社物語「心のまほろば」を紙芝居で上演、全校児童で孝行猿の歌を歌った。

三沢校長は親孝行について話し、「命を大事にすることが一番の親孝行。孝行猿の物語のように、いつまでもやさしい気持ちを持っていてください」と児童たちに呼びかけた。 -

池坊伊那支部青年会の親ぼく会

池坊伊那支部青年会の親ぼく会がこのほど、伊那市駅前ビル「いなっせ」であった。アートツリーの作り方や肌の手入れ方法の講習を、約30人の会員が共に学んだ。

池坊伊那支部は約100人の会員がおり、普段はそれぞれの指導者のもとで個々に活動している。親ぼく会は、会員同士のつながりをつくろう窶狽ニ年1度の恒例。

普段は生け花が活動の主体だが「親ぼく会くらいは別の活動をしてみよう」と、アートツリーやリース作りに挑戦。3パターンから、好みに合った1つを選び、思い思いの作品に仕上げた。

また“美”をつくりだす生け花に携わるメンバーに、自分を磨くことで一つの美を学んでもらおう窶狽ニ、肌の手入れの講習もした。

普段と違った雰囲気を楽しみながら、交流を深めた。 -

中沢小マラソン大会

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は9日、全校マラソン大会を行った。グラウンドを元気にスタートした児童らは色づいた紅葉が舞い散る秋の道を白い息をはきながら懸命に駆け抜けた。

原則として1・2年生は1・5キロ、3・4年生は2キロ、5・6年生は2・4キロのコースを走るが、希望者は1クラス長い距離に挑戦することもできるほか、3・1キロのコースも用意されている。スタートラインについた児童らは体をほぐしたり靴のひもを結び直したりして準備を整えながら号砲を待った。1・2年生が一列に並んで最初にスタート=写真。5縲・0分おきに距離別にスタートした児童らは元気いっぱいで起伏の激しい公道に出て行った。

沿道では保護者や近くの住民らが「頑張れ」「もう少しだよ」などと大きな声援を送っていた。 -

クラブ発表会西小

中川村の中川西小学校は4日、クラブ発表会を行い、ビデオ放映や模擬試合で、活動内容を発表した。

4-6年生までの児童は、運動系5クラブ、文化系3クラブの8クラブのいずれかに属し、5月から10月まで、月2、3回活動してきた。

このうち、ソフトボール部は、ビデオで練習や試合の様子を映し出し、各学年代表が「バットにボールを当てることができるようになった」「勝敗に拘らず、友達が失敗してもドンマイといえるようになった」と感想を述べた。

また、囲碁将棋クラブは「ルールを覚えると楽しくなった」「対戦を重ねているうちに強くなった」と精進の成果を披露した。

バドミントン部はラケットの握り方、打ち方の模範を示し、ドッジボール部は、実際に模擬試合を展開した。##(写真)

ビデオを使ってクラブ活動を発表 -

箕輪町で第2回文化懇談会

みのわ芸術文化協会の「文化懇談会」が6日、箕輪町社会体育館などであった。町内で陶芸に携わる約30人が集まり、陶芸作品の鑑賞やそれぞれの活動発表を通して、交流を深めた。

町内の芸術活動に携わる人たちの結び付きを強める目的の懇談会で2回目。光風会や信濃美術会の会員で、伊那市在住の芸術家・横山光一さんを講師に迎えた。

参加者は、町民文化祭に出品された陶芸作品を横山さんの解説で鑑賞。出品者も参加しており、横山さんは「これはいい作品」「もっと大きく作るといいですね」などと、直接アドバイスをした。

それぞれの活動を発表したり、横山さんの陶芸体験についての講演もあった。

横山さんは「みなさん生涯の生きがいとして熱心にやっており、その思いが伝わる。頑張ってもっと伸びていってほしい」と話していた。 -

箕輪町郷土博物館で昔のカメラを使った撮影会開催

50年前に触れてみよう窶狽ニ箕輪町郷土博物館で6日、昭和30(1950)年代に普及していた二眼レフカメラを使った撮影会があった。集まった家族連れなどは、館内に再現された50年前の生活空間の中で被写体になったり、撮影に挑戦した。

同館は27日まで、町発足50周年記念特別展として、50年前の居間を再現したセットを設置。その時代に使用していた道具の展示もあり、11月中は毎週日曜日、来場者が昔の道具を体験できるイベントをする。征矢写真店の店主・征矢進さんを講師に迎えた。

二眼レフカメラの正面には、ピント調節用と撮影用、2種類のレンズがあり、ピント用で焦点を合わせると、撮影用のピントも合うよう連動している。「当時としては画期的だった」と征矢さんは話していた。シャッタースピードは光の具合などに応じて調節する必要があり、会場の環境にあった4秒と8秒で撮影した。

カメラが好きで、どういうものか知りたかったという家族は「そういえば昔こんなカメラで撮影していたけど、こんなに長い間じっとしていたっけ」と話し、撮影を楽しんだ。

13日は、50年前の箕輪町の様子などを収録した8ミリフィルムの上映会がある。町文化センターで午後1時から。

問い合せは箕輪町郷土博物館(TEL79・4860)へ。 -

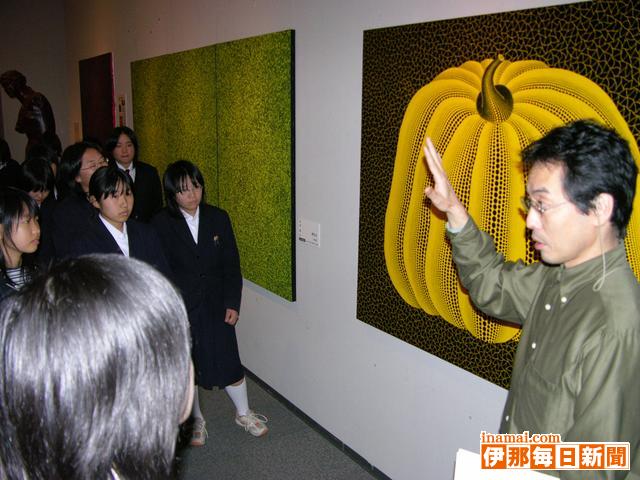

美術館裏方体験

駒ケ根市の駒ケ根高原美術館は文化庁芸術拠点形成事業として5・6日、中学生を対象にした「鑑賞と創造窶粕・p館の裏方になってみよう」を同館で開いた。赤穂、東、宮田、春富の各中学校の男女生徒約30人が参加し、講師らの指導を受けながら作品の選定、や額装、展示などの作業に取り組んだ。

講師を務めるのは彫刻・絵画作家、学芸員など、いずれも美術の専門家今井由緒子さん、岩本拓郎さん、滝澤正幸さん、松井君子さんの4人。同館副館長の松井君子さんは「自分たちの力で自分たちの美術館を実現して」とあいさつした。参加した中学生らはまず館内に展示されている作品について講師らから解説を受け、美術への知識を深めた=写真。

選定する作品は同美術館が行なってきたワークショップに参加した小・中学生らが「春」「争い」「私の身近な人」などをテーマに描いたもの。参加者らは50点余りの力作を見比べながら展示する作品を苦労して選び出した。2日目には選定した作品を額装し、実際に館内に展示する傍ら、ポスターやチラシのデザインなど、展示全般にかかわる美術館の作業を体験した。

ワークショップの展示は1月15日まで同館内で一般公開される。 -

東伊那文化祭

駒ケ根市の東伊那公民館(細谷悦子館長)は5・6日、05年度東伊那文化祭を同館で開いた。会場では公民館の講座・教室の生徒や各種文化団体の会員らによる書道、絵画、手芸などの作品が多数展示されたほか、人形劇場や紙芝居などが催された。昼時には来場者に温かいすいとんが無料で振る舞われ、訪れた親子連れなどでにぎわった。

1階にはわらぞうりやわらじなどのわら細工、キルトやセーターなどの手芸作品や絵画、盆栽など、2階には保育園児や小中学生の絵や書道作品などが展示された。訪れた人たちは「大したもんだねえ」「うまいもんじゃんけ」などと感心しながら作品を見て回っていた=写真。 -

ローメン作りにも挑戦

信濃教育会はこのほど、伊那市の伊那中学校で教員の視野を広げるための共生フォーラムを開いた。上伊那を中心に県内の教員ら250人以上が参加。伊那名物のローメン作りをはじめ、リンパマッサージ、科学実験教室など多彩な7つの分化会を体験し、見聞を広めた。

ローメン作りは20人以上の教員が集まり、伊那ローメンズクラブの伊藤和弌さんら3人の指導でスープ風、焼きそば風の2種類を学んだ。参加者の半数以上は「初めて聞いた名前」と話し、講師から秘伝ソースの中身や、野菜と麺の炒め方のポイントを聞き出していた。

山形県出身の男性教員(27)は「材料も作り方も思ったより簡単なので、子どもたちにも教えてあげれれば」と興味深々にローメン作りを楽しんでいた。

また、民間校長の藤原和博さん(東京都杉並区立和田中学校)の「私には夢がある」と題した講演もあった。 -

劇映画「村歌舞伎一代」クランクイン

伊那市出身で、飯島町在住の後藤俊夫監督がメガホンを取る劇映画「村歌舞伎一代」が8日、クランクインした。後藤監督やカメラマンら3人が、伊那市を中心に、紅葉や秋の伊那谷を撮影。06年中に撮影を終え、07年の完成・全国上映を目指す。

劇映画は、信州の小さな村を舞台に、主人公の木地師半次が地芝居を通して友情をはぐくむ青春時代から、シベリア抑留の過酷な戦争体験や親友の死などを経て地芝居を再興、継承していく物語。半次の半生を通し、地域に根づいた伝統芸能の魅力、継承の大切さ、人と人とのきずななど、上・下伊那の四季折々の風景を織り込みながら描く。

初日、後藤監督らは三峰川上流、鹿嶺高原、小黒川上流などを回った。昼前から雲に覆われたが、三峰川上流は紅葉真っ盛り。撮影ポイントを決め、色づいた風景をカメラに収めた。

後藤監督(67)は「歌舞伎は村落共同体の中で継承されているもので、きずなの大切さを根底に流す。伊那谷の豊かな自然や人情をPRできるように心がけている」と気を引き締めた。

9日は飯島町、中川村でも情景撮影する。

キャストは年内に決定。伊那谷の歌舞伎保存会の指導を受けるほか、子役やエキストラなど地域住民の協力を得る。

後藤監督は99年、伊那谷を舞台にした映画「こむぎいろの天使窶狽キがれ追い」を手がけており、今回は伊那谷の大鹿村、長谷村、下條村で受け継がれている農村歌舞伎を題材にした。撮影は130窶・50日間で「みんなの協力で作り上げていきたい」と話す。 -

千村俊二さんが故郷、飯島で個展

飯島町飯島のアミカホールで13日まで、飯島町出身で中央画壇で活躍中の千村俊二さんの風景や花など描いた日本画展が開かれている=写真。

同ホール3周年記念企画として、故郷飯島町で初めて本格的な個展を開いた。

晩秋の田園風景や、白い月を遠景に描いた幻想的な「月下美人」。美しくも妖しげ雰囲気漂う「芥子(けし)」。深山のせせらぎを表現した「春を待つ」。デザイン化した「白樺」。しだれ桜をモチーフに幽玄の世界を表出する「朧(おぼろ)」など50号の大作から、SM、色紙まで60点を展示、特別価格で販売している。

作家は13日来場の予定。 -

少林寺拳法教室が慰労かねて自然学習

宮田村の少林寺拳法教室(清水恭次代表)は5日、駒ケ根市東伊那の高鳥谷山周辺で自然学習を行なった。約30人の親子らがキノコ狩りなどを体験。青空の下、散策を満喫した。

世界大会や県大会で好成績を残すなど、活躍が目立った今季の慰労を兼ねて初めて開いた。

日ごろから鍛えている子どもたちは山道でも元気。指導者から自然の知識について話しを聞いた。

道すがら採ったキノコは、昼食でお汁にして調理。全員で美味しく食べ英気を養った。 -

宮田小4年がゴミ処理など社会見学

宮田村の宮田小学校4年生は4日、上伊那各地のゴミ処理施設などをめぐる社会見学を行なった。家庭のゴミがどのように処理されているか実際に目で確かめ、自分の生活を見直す機会にもした。

同村や駒ケ根市、飯島町、中川村の不燃ゴミが集積される伊南行政組合不燃物処理場(駒ケ根市)では、リサイクルについて学習。

場内をまわりながら、同組合の小松政巳業務係長、西島豊施設長から説明を受けた。

2人は各家庭で分別が徹底しないと、資源化が思うように進まず、埋め立てゴミが増えると指摘。

104人の児童は熱心に耳を傾け、ゴミ処理には多くの人の手や多額の費用がかかることも学んでいた。

4年生は社会科で生活を支えている水やゴミの問題について学習。この日は、同処理場のほか、村内の下水処理場、伊那市の伊那中央清掃センター、箕輪町の箕輪ダムを見学した。 -

第28世常円寺住職

伊那市山寺区

角田泰隆さん(48)

03年2月、先代の後を継ぎ、第28世住職に就任した。正式に寺へ入る「晋山式」は、寺の改修を行ったり、多くの僧侶に参画を依頼するなど大掛りな儀式。約2年前から準備を始める。先日、その式も無事終了した。

「80歳になったら住職を交代する」と言っていた先代が他界したのは78歳。奇しくも晋山式の準備を始める時期だった。「できることなら元気で引退してもらい、生きているうちに引き継ぎたかった」。

◇ ◇

高校時代から家業を継ぐ窶狽ニいう意識はあったが、長男としての責任や親孝行という思いが強かった。仏教が“仏を礼拝すれば救わわれる”ということを説くものだったり、頑張って信じなければならないものだったら僧侶にはなっていなかったかもしれない。しかし大学時代、仏教の本来の姿を学ぶことで、何か特別な力を崇拝したり、意図して信じようとするものではないことを知る。

例えば、植物が実をつけるためには種をまき、水や光など、さまざまな条件が必要窶狽ニいうように、全ての物事には「原因と結果」がある。その道筋を説くものが仏教だった。信じる・信じないということを越えた当たり前の真実。事実を伝え、人々に道筋を示すことが僧侶なら、自分も納得してやっていける窶煤B前向きな思いで住職を志す転機となった。

大学時代に出会った恩師・酒井得元氏は、葬式や法要が中心となっている現代仏教のあり方に批判的な考えを持っていた。仏教は本来、悩みを抱える人に人生のあり方・生き方を示し救済するもの。しかし、儀式中心の現代寺院の多くは、こうした人たちが訪ねてきても十分悩みを聞いてあげられる余裕がなく、本来の役割を果たしていない。“儀式中心”を当たり前だと思っていた当時、それは衝撃的な考えだった。

故人を偲び、先祖に感謝する儀式は大切なこと。しかし本来のあり方も持っていなければならないのではないか。実際常円寺も、多くの寺院と同じく、個々人の悩みに十分対応できている環境はない。しかし、少しでも多くの人に仏教の本来のあり方に触れてほしい窶狽ニ座禅会や写経会、仏教大学への取り組みを継続している。それは先代からの意志でもあった。

若い世代にも、現在の仏教が当たり前と考えるのではなく、疑問を感じてほしい窶狽ニ現在は、住職を務めつつ、週3日は東京都の駒澤短期大学で教べんを取る。精神的・肉体的な負担を心配する声もあるが、それぞれの相乗効果で良い方向に作用し、生きがいにもなっている。

「“今どきの若い人は”と言われることも多いが、どんな時代にも素晴らしい人はいる。しかし、真剣に“仏教のあり方”を考えているような良いものを持った人でも、お寺に入ると現実に直面し、若いころ持っていた思いを失ってしまうことも多い。だからこそ、そうした部分を育ててあげたい。いつどんな風に環境が変化するか分からないが、意義のあることなのでやれるだけのことはやっていきたい」

(伊藤愛子) -

まほうのくれよんのこどもひろば

宮田村の若い母親のサークル・まほうのくれよんは5日、こどものひろばを村民会館で開いた。各種ゲームや工作体験を用意し、多くのチビッコが挑戦した。

村文化祭にあわせて企画。絵本「じごくのそうべえ」の世界をゲーム形式で再現した。

さんずの川渡りや針山じごくなど、こわーい名前のアトラクションが満載。しかし内容は趣向を凝らした楽しいもので、幼児も気軽にチャレンジしていた。 -

秋香会菊花まつり表彰式

創立45周年を迎えた駒ケ根秋香会(本間秋男会長)は4日、第45回菊花祭りの入賞者表彰式を駒ケ根市の三和森クラブで開いた。本間会長は「晴天に恵まれて例年にない盛り上がりだった。皆さんのおかげ」と感謝を述べ、受賞者にトロフィー、たて、カップなどを賞状とともに授与した=写真。

菊花展入賞者は次の皆さん。

▽県知事賞=飯塚礼子▽駒ケ根市長賞=井口春人▽同市議会議長賞=飯塚礼子▽駒ケ根商工会議所会頭賞=小町谷誠▽駒ケ根市教育長賞=飯塚礼子▽全菊連会長賞=飯塚礼子、森勝美▽町部自治会長賞=森勝美▽秋香会長賞=森勝美▽審査委員長賞=羽場一雄▽宮下賞=北原・ス一▽伊那毎日新聞社賞=本間秋男▽信濃毎日新聞社賞=北原康平▽中日新聞社賞=塩澤春夫▽読売新聞社賞=酒井世喜良▽駒ケ根ニュース社賞=岡野修一▽駒ケ根日報社賞=松崎和男▽大中屋賞=浜口善元▽秋香会長賞=中西利幸▽長生社賞=熊沢作永▽秋香会賞=田中勝美▽池上賞=勝部由紀夫▽しらかば賞=森勝美▽米沢賞=飯塚礼子▽克水賞=小町谷誠▽MANABU賞=堺澤悦子▽サンケイ技研賞=山村英一▽新世紀賞=塩澤春夫▽有賀芳郎賞=栗山いさ江▽ビーナイン賞=樋屋次郎

◇赤穂小学校▽金賞=丸藤裕子、堀川佑香里、佐々木啓文、佐々木力弥、太田圭亮、野村美結、平栗舞歩、山岸朋博、倉田桃子、河嶋慈明、新井詩織、池上竣、山岸愛、唐沢紗季▽銀賞=清水雄平、高橋啓明、幸村響、中島悠、気賀沢和司、福沢美佑、松崎岳、竹上梢太、尾崎美優、名倉那夏、池戸直人、米山勇生、保科光輝、上谷大和▽銅賞=加藤優希、小池晨、有賀直美、小原淳美、千村諒、池上諒、下島亮、村田愛、川上優香、宮下蓮、園原有紀、松枝拓磨、下平達也、倉田挙伍、清水弥、矢崎亮介

◇順天寮▽金賞=順天寮菊クラブ1、同2▽銀賞=同3

◇団体賞▽秋香会長賞=赤穂小、順天寮 -

七久保文化祭

行く秋を惜しむ飯島町の七久保文化祭は6日、七久保林業センターで開いた。

同地区の文化団体や保育園、小中学生らの絵画、書道、写真、手芸など多数展示し、日ごろの精進の成果を披露した。

どっしりと存在感のある黒松や、秋の風情を醸す実物盆栽。園児が描いたほのぼのとした友達の絵などのほか、三三九度の杯や高砂人形など公民館結婚式で用いた懐かしい道具も展示した。

また、図書部による折り紙教室も盛況で、子どもも大人も折り鶴づくりに熱中した。

駐車場では、焼肉や豚汁サービス、五平もちの販売も行われ、文化の秋に合わせ、食欲の秋もたん能した。 -

勤労青少年ホーム祭

駒ケ根市勤労青少年ホーム・駒ケ根女性ふれあい館の利用者の会は5・6日、駒ケ根文化センターで第20回ホーム祭を開いた。会場いっぱいに設置された各クラブの展示ブースで作品などが展示されたほか、大ホールのステージでは大正琴、吹奏楽、民謡太鼓などの演奏や合唱、詩吟、演舞などが華やかに披露され、訪れた多くの来場者でにぎわった。

書道、華道、写真、手芸、美術などのクラブは会員が制作した作品の数々を展示。体験コーナーには親子連れなどが次々に訪れ、会員の指導で作品づくりを楽しんだ=写真。

ステージには日ごろの練習の成果を発表しようと各団体のメンバーが張り切って登場し、それぞれ見事な歌や演奏などを披露して会場から大きな拍手を受けていた。 -

宮田小1年1組が育てたそばを昔ながらに

宮田村宮田小学校1年1組は7日、自分たちの手で育て収獲したそばを使って「そば打ち」を体験した。今はめったに見られない石臼を使った粉挽きにも挑戦。てしおにかけたそばの味は、忘れられない思い出となった。

同学級は、児童一人ひとりが自分のつくりたい農産物を学校の畑で栽培。ざるそばが大好きな小林聡君(6つ)=町3区=は、そばを作ってみようと取り組んできた。

普段の水やりや草取りは小林君が担当。種まきや収獲は全員で作業した。

この日のそば打ちも友達同士ワイワイにぎやかに挑戦。そば打ちに精通する村内の農業女性グループ「野ひばりの会」の酒井昌子さん=大田切区=ら5人が協力し、丁寧に手ほどきした。

酒井さんは粉挽き用の石臼や年代モノのふるいなどを持参。子どもたちは初めて見る道具を使い、昔ながらの粉挽きを体感した。

力を入れてこね、包丁で切る作業も。慣れない体験に戸惑いながらも、笑顔で汗を流した。

みんなで時間を数えて、茹であがり。友人と一緒に何杯もおかわりをした聡君は「本当に美味しいそばができた」と喜んでいた。 -

むらの文化祭

中川村公民館・村文化団体協議会は6日、中川文化センターで「第30回むらの文化祭」を開き、村内で活動する芸能団体、サークル、小中学生が出演、23プログラムを繰り広げた。

30回の節目を記念し、葛島区有志による「木やり」でオープニング。おんべを振って「ハーみなさま、お願いだー」と観客に呼び掛けた。次いで、陣馬太鼓の「弾打」で盛り上げ、しし舞、南中ソーラン踊りと続いた。

三沢照男さんの指揮で「村歌」を響かせ、中川女声コーラスが情感を込めて「遠くへいきたい」と歌い上げた。

ピアノ教室の演奏、エアロビクス、会場全体で、体を動かし「ストレッチング」、縁起のいい「寿ぎの舞」、中川西小、東小の合唱、中川中学校の演奏と続き、にぎやかに「秋田甚句」でフィナーレ、余韻を残して、むらの文化祭の幕が下りた。

2012/(土)