-

手良小学校で長野県学校歯科保健大会

学校歯科保健の普及と児童生徒の健康増進を目的とした長野県学校歯科保健大会が27日に伊那市の手良小学校で開かれました。

伊那市での開催は昭和57年以来40年ぶりとなります。

大会は新型コロナの影響で規模を縮小して開かれ、上伊那郡内の養護教諭や栄養教諭、学校歯科医師など関係者およそ160人が参加しました。

歯と口の健康づくりに積極的に取り組む学校表彰が行われ、県歯科医師会の伊藤正明会長から賞状と記念品が手渡されました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは、優秀校に伊那市の手良小学校と長谷小学校が選ばれました。

奨励校には、箕輪町の箕輪西小学校が選ばれました。

また27日は公開授業が行われました。

このうち6年生は給食の献立表から、歯に良いものや歯を丈夫にするものなどを食材ごとに分けていました。

児童からは「にんじんはよく噛まないといけないので歯に良いものだと思う」「玉ねぎは虫歯の原因となるバクテリアを減少させる」などと付箋に書きこみ発表していました。

手良小学校は、令和3年度と4年度の公益社団法人日本学校歯科医会の「生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業」研究指定校となっています。

-

春富中吹奏楽部 11月3日のコンサートに向け練習

伊那市の春富中学校吹奏楽部は、11月3日に伊那文化会館でコンサートを開きます

25日は、部員たちがコンサートに向けて練習を行っていました。

春富中の吹奏楽部では、フォーメーションを組みながら演奏するマーチングバンドに力を入れていて、振り付けなどを確認していました。

コンサートでは、吹奏楽コンクールなどで発表した曲やJポップなど20曲を披露する予定で、3年生にとっては最後のステージになります。

この日は、演奏中に旗をもってパフォーマンスをするカラーガードの練習も行われました。

コンサートは11月3日(木)に伊那文化会館で開かれます。

午後1時30分開演で、入場は無料、誰でも見ることができます。

-

第50回日本画県展 71点並ぶ

第50回日本画県展が伊那市の伊那文化会館で26日から始まりました。

会場には、長野県日本画会の会員や一般などの作品71点が展示されています。

日本画は「岩絵の具」をにかわで溶いて置いていくように塗り重ねて描いていきます。

重ね塗りを繰り返す事で色に深みが出てくるという事です。

縦横1メートル程の大きさになると、完成までに半年ほどかかるという事です。

関係者は「重ね塗りがかもし出す日本画独特の世界を見てもらいたい」と話していました。

第50回日本画県展は、30日まで伊那文化会館で開かれています。

-

第27回書晋展 11人の作品並ぶ

上伊那在住の書道の指導者らでつくる「書晋会」の作品展「第27回書晋展」が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、かなや漢字、刻字、篆刻など11人の作品65点が並べられています。

書晋会は、上伊那の書道の指導者などが所属していて、毎年この時期に作品展を開いています。

テーマは自由で、会員の得意なジャンルの作品を展示しているということで、はがきサイズのものから1メートルを超える大きなものまで並べられています。

会では「色々な分野の書があるので、それぞれの持ち味をいかした作品を楽しんでもらいたい」と話しています。

第27回書晋展は、31日(月)までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

伊那三曲協会 3年ぶりの邦楽演奏会

筝や尺八の音色が響く、伊那三曲協会の邦楽演奏会が、伊那市のいなっせで23日に開かれました。

この日は、伊那三曲協会の会員およそ80人が、グループごとに分かれて11曲を披露しました。

演奏会は、2年に1度開かれていますが、新型コロナの影響で3年ぶりとなりました。

会では「若い世代の人たちに伝統の音楽を知ってもらうため、今後も演奏の場を作っていきたい」と話していました。

-

南箕輪村学校給食センター安全祈願祭

南箕輪村が新たに建設する、学校給食センターの安全祈願祭と起工式が22日建設予定地で行われました。

安全祈願祭と起工式には、村や工事関係者およそ30人が出席しました。

新たな学校給食センターは南箕輪中学校の第2グラウンド西側に建設されます。

鉄骨造の平屋建てで、建築面積は1,140平方メートルです。

南箕輪小と南箕輪中の給食、1,500食を提供する計画で、食育ルームや災害時用の食料品を備蓄する倉庫を備えています。

建物には大芝高原のアカマツ材を使用する計画で、事業費は、およそ10億8千万円です。

新たな学校給食センターは来年8月からの供用開始を目指します。

-

東ティモールの留学生が伊那北高校で講演会

東ティモール民主共和国の留学生の講演会が9月22日に伊那市の伊那北高校で開かれました。

この日は、上智大学生で東ティモールから留学をしている、ジャニアさんとアルベルトさんが

将来の夢や、東ティモールについて話をしました。

講演は全て英語で行われ、ジャニアさんは「将来栄養失調の子どもを助ける仕事に就きたい」と話していました。

アルベルトさんは「東ティモールの学校教育を良くする仕事に就きたい」と話していました。

生徒からは英語で「東ティモールの気候はどうですか」という質問が出され、ジャニアさんは「夏は日本の方が暑い」と答えていました。

この講演会は、伊那市のふるさと大使で東ティモール名誉総領事の北原巖男さんとの縁で開かれ、全クラスにオンラインで配信されました。

伊那北高校では来年度から世界とのつながりを深める、学際コースが設置されます。 -

伊那養護学校と大芝の湯 コラボ入浴券セット販売へ

伊那市の伊那養護学校の中学部の生徒は、交流のある南箕輪村の大芝の湯の入浴券を、紙を漉いて手作りしました。19日は、完成した200枚を大芝の湯に贈呈しました。

19日は伊那養護学校の中学部の生徒13人が大芝の湯を訪れ、有賀直生館長に手渡しました。

伊那養護学校では、3年前から大芝の湯で販売しているおもてなしプリンの「掛け紙」を授業の一環で作っています。

打合せする中で、何か新しい物に挑戦しようと入浴券を初めて作ったという事です。

入浴券は、牛乳パックを細かくし水に溶かし、生徒達がすいて作りました。

大きさは名刺サイズで、手を切らないよう角を丸くし、色を付けました。

大芝の湯では伊那養護学校とのコラボ入浴券5枚と割り引き券1枚のセットを2,500円で28日から販売します。なお、コラボ入浴券の有効期限は令和5年3月31日までです。

-

キャリア教育かみいな交流会

上伊那の産業、教育、行政の関係者が集まり人材育成や地域課題について意見交換する「第9回キャリア教育かみいな交流会」が伊那市のいなっせで18日開かれました。

交流会には、上伊那地域の産学官の関係者や、高校生など約230人が参加し、11のテーマに分かれてプレゼンターを中心に話し合いました。

こちらは、上伊那の高校再編について意見を交わしました。

キャリア教育かみいな交流会は、地域が一体となりより良い次世代育成や地域づくりを推進しようと、上伊那の産学官の各種団体で作る郷土愛プロジェクトが開いたものです。

交流会はこれまで「産学官交流会」という名前で上伊那8市町村持ち回りで開かれていて、今回名称も新たに開催されました。

-

神奈川県の中学生が昆虫食について学ぶ

「日本文化体験」をテーマにした研修旅行で、伊那市内で昆虫食について学んでいた神奈川県の中学生が9月30日、伊那市の創造館で研究発表会を開きました。

この日は、神奈川県の公文国際学園中等部の3年生26人が、昆虫食についての学習の成果を発表しました。

生徒たちは、「日本文化体験」がテーマの研修旅行で、長野県や岐阜県をまわり、昆虫食について学びました。

このうち伊那市では、ザザムシ漁の体験や、捕れたザザムシを使ったピザ作りなどを行いました。

生徒たちは「ザザムシなどを、一般的な高級食材のように特別な日に食べるものとして扱うことで、幅広い世代の人の関心を得ることが大切だ」と話していました。

ザザムシ漁を行う、伊那市中央の中村昭彦さんは「昔からの伝統を残していくために、これからも勉強を続けていってください」と話していました。

-

南小と南信工科短期大学 ボードゲーム制作

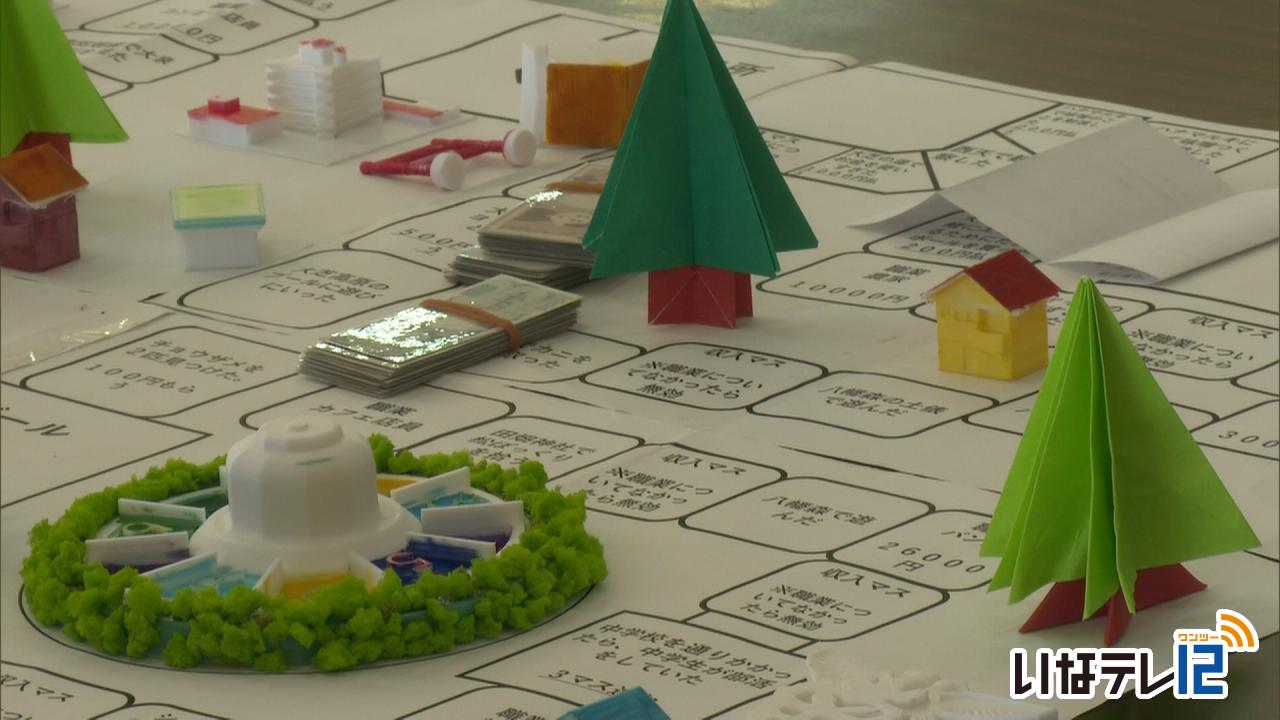

南箕輪村の南箕輪小学校6年1組の児童は、南信工科短期大学校と協力し、制作したオリジナルボードゲームの完成報告会を14日に、校内で開きました。

報告会には、藤城栄文村長や児童の保護者が参加しました。

児童たちは、班ごとに完成したボードゲームを紹介しました。

作品のこだわりや、南信工科短大に手伝ってもらったことなどを発表していました。

ボードゲームの駒やルーレットは、南信工科短大の学生が3Dプリンターなどで作ったということです。

発表後は、藤城村長がボードゲームを見て周っていました。

6年1組は、5年生の時に村観光協会が主催した「あつまれ!大芝の森コンテスト」でボードゲームを提案し、クラス大賞を取りました。

その時の物をアップグレードするため、南信工科短大と協力して今年の4月から月に1回、協力して制作してきたということです。

担任の中島健児教諭は「自分たちで作り上げていく力と、地元の知らないことを学べるいい機会になった」と話していました。

-

上伊那岳風会吟道大会 3年ぶりに開催

上伊那の詩吟愛好者らで作る、上伊那岳風会の吟道大会が、伊那市のいなっせで9月17日に開かれました。

この日は、会員およそ150人が日頃の練習の成果を披露しました。

上伊那岳風会には、現在高校生から90代までのおよそ200人が所属しています。

大会では、1人ずつ吟じる「独吟」や、詩吟にあわせ、剣を使って舞う「剣舞」などを披露しました。

今回で55回目となる吟道大会は、新型コロナの影響で3年ぶりに開かれました。

会では「1日でも早い新型コロナ終息を願い、これからも練習に励んでいきたい」と話していました。

-

まほらいな市民大学・大学院 修了証書授与式

伊那市が市民の生涯学習の場として開いている、まほらいな市民大学と大学院の修了証書授与式が、9月27日に伊那市のいなっせで開かれました。

27日は、学長の白鳥孝市長から修了証書が授与されました。

今回の修了生は、市民大学第23期生31人と大学院第7期生5人の、合わせて36人です。

23期生は全部で48の講座が予定されていましたが、新型コロナウイルスの影響で9講座が中止となりました。

修了生を代表して後藤芳和さんは「生涯現役で、過ごしやすい伊那を作るためにこれからも頑張っていきたい」とあいさつしました。

大学院生を代表して橋本和恵さんは「学んだことを地域に活かせるようにしていきたい」とあいさつしました。 -

南信工科短大で短期課程入学式

南箕輪村の長野県南信工科短期大学校で、短期課程機械科の第14期生の入学式が13日に行われました。

入学式は、新型コロナ感染拡大防止のため来賓は呼ばず、入学生と職員のみで行われました。

今回入学したのは上伊那の2人と諏訪地域の1人のあわせて3人です。

うち2人は企業に在職しながら通学します。

武田三男校長は「実習で専門知識や技能を学び、地域のリーダーを目指して真の技術力を身につけてほしい」と話しました。

入学生を代表して今村晃雄さんが誓いの言葉を述べました。

短期課程機械科は2023年3月14日までの6か月間学ぶことになっています。

-

箕輪北小独立開校70周年 西藤さん講演会

箕輪町の箕輪北小学校は独立開校70周年記念で、卒業生で東京オリンピックに出場した、西藤俊哉選手の講演会を8日に開きました。

講演会は「意思のあるところに道は開ける」と題して開かれました。

西藤選手は平成21年度の卒業生です。

5歳でフェンシングを始め、中学2年生でエリートアカデミーに入校、東京オリンピックに出場し団体4位に入賞しました。

西藤選手は児童に本気で向き合うこと、夢の大切さについて話していました。

講演ではフェンシングの歴史や競技ルールについての説明も行われました。

また式典では、箕輪北小の太鼓クラブが演奏を行いました。

70周年記念事業実行委員会の平澤豊満実行委員長は「これまで70年間に4,349人が卒業しました。みなさん、学び続けること、健康であること、思いやりの心を忘れないでください」と話しました。

式典の最後は参加者全員で校歌斉唱を行いました。

-

長野県障がい者文化芸術祭の表彰伝達式

第25回長野県障がい者文化芸術祭の入賞者の表彰伝達式が箕輪町役場で4日に行われました。

表彰伝達式には入賞した3人と白鳥政徳町長が出席しました。

手芸部門の優秀賞に竹内巧さん。

竹内さんの切り絵作品「干し大根と干し柿」です。

文芸部門の優秀賞に中林千秋さん。

中林さんの俳句作品、「シルバーカー 影に押されて 春の径」です。

文芸部門の奨励賞に市川よし子さん。

市川さんの短歌作品、「子供らに残す物なき 我が身故 切り絵に心 映し形見に」です。

入賞者を代表して竹内さんは「立派な賞をいただいて、ありがとうございました。これからも作品作りを続けていきたい」とあいさつしました。

文化芸術祭には県内から444点の出展があったということです。

3人の出展作品を含め、15人の作品が役場玄関に10月14日まで飾られます。

-

オンライン囲碁交流大会

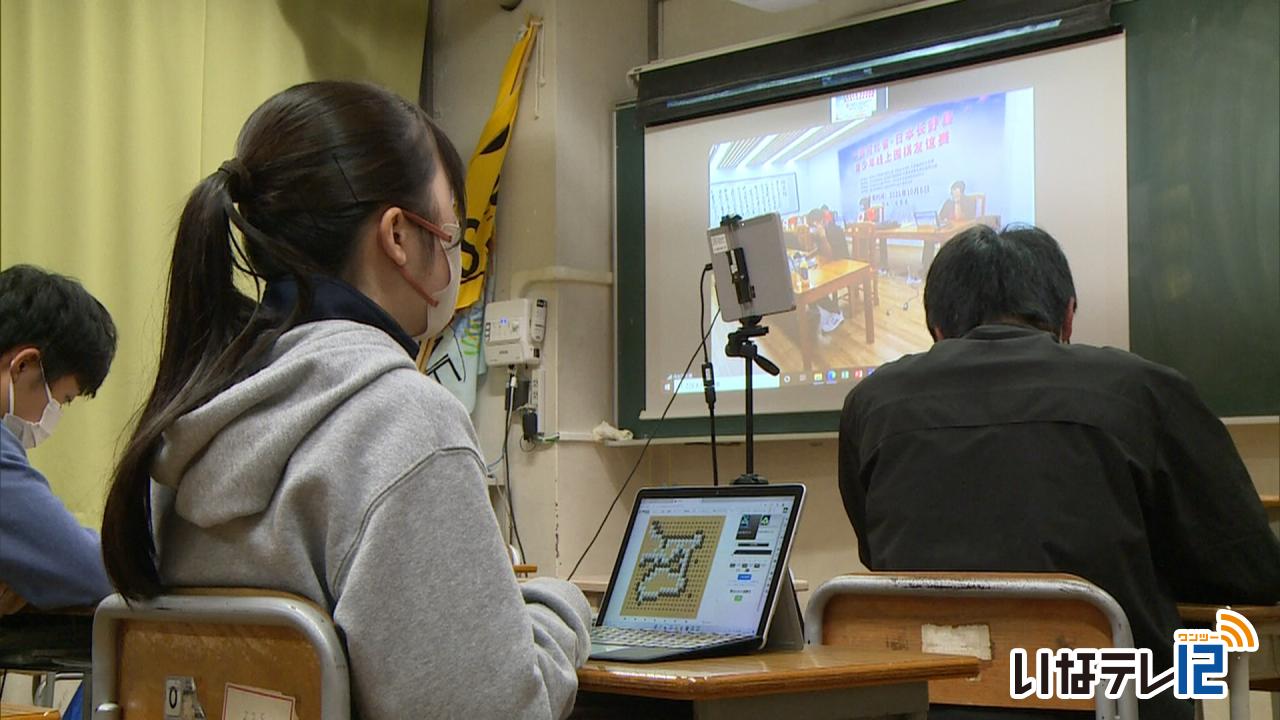

伊那市の伊那北高校囲碁部の生徒と中国河北省の中高生によるオンライン囲碁交流大会が6日伊那北高校で開かれました。

伊那北高校の生徒6人と中国河北省の中高生6人が参加しそれぞれの会場をオンラインでつないで対戦が行われました。

長野県と中国河北省は友好都市提携を結んでから来年で40周年を迎えます。

また今年は日中国交正常化50周年を迎えます。

大会はこれら節目をきっかけに互いの交流をさらに深めようと河北省からの提案で開かれました。

伊那北高校は去年の県新人戦男子団体で優勝したことから対戦相手に選ばれました。

河北省から参加した生徒らは「オンライン対戦は初めてです。これからも引き続き交流し互いに切磋琢磨していきたい。」と話していました。

-

高校生が郷土博物館のバーチャルミュージアム制作

箕輪町の箕輪進修高校の生徒は、web上で箕輪町郷土博物館の中を見学できる「バーチャルミュージアム」を制作しています。

6日は、箕輪進修高校クリエイト工学科の3年生3人が町郷土博物館で撮影をしました。

3Dスキャナを使って土器のデータを取り込んでいました。

光を照射して表面の形を読み取るもので、読み取ったデータがパソコン上に映し出されます。

360度カメラを使って館内の撮影もしていました。

スマートフォンと連動していて、ボタンを押すと360度の画像が撮影できます。

こちらはバーチャルミュージアムのサンプルです。

360度カメラで撮影された写真を動かすと、館内を移動することができます。

土器の前でアイコンをクリックすると、3Dスキャナで取り込んだデータを拡大して見ることができます。

箕輪進修高校は、4年前から箕輪町郷土博物館と連携し課題研究を行っています。

博物館は今後耐震化工事で休館することから、休館中も館内を見てもらえるようにと制作することにしました。

土器の模型も作っていて、今後活用方法を検討していくということです。

バーチャルミュージアムは、今年中の完成を目指すということです。

-

南箕輪小学校6年生 仕事PR動画制作中

南箕輪村の南箕輪小学校6年3組の児童は、地域の仕事について学ぶために、仕事PR動画の制作をしています。

9月27日は、南箕輪小学校6年3組の児童が日帰り温泉施設大芝の湯を訪れ、スタッフのインタビューを撮影しました。

児童たちは「おすすめのお風呂は何ですか」「1日に何人のお客が来ますか」などの質問をしていました。

インタビューは、学校で配付されたタブレットを使い撮影をしていました。

その後、大芝の湯で販売されているおもてなしプリンの製造工程を取材していました。

仕事PR動画は、総合の学習の時間で児童が制作しているもので、南箕輪村の5つの場所で働く人にインタビューをしています。

6年3組担任の阿部はるな教諭は「働く人の努力を知り、自分たちのこれからに繫げて欲しい」と話していました。

今回撮影した動画は、編集作業をして3学期に学校で発表をするということです。 -

芸大生と描く!ダンボールの仏さま

伊那市高遠町の建福寺の石仏をモチーフにオリジナルの仏をダンボールに描いた作品展が信州高遠美術館で5日から始まりました。

展示会には、大小22点が並んでいます。

作品は2日に伊那市と東京芸術大学の連携事業の一環で開かれたイベントで市内の中高生など16人が描いたものです。

高遠石工の石仏に注目してもらおうと企画されたもので、東京芸大の准教授が講師を務め、大学院生もイベントに参加しました。

参加者は午前中に建福寺でスケッチを行い、午後は高遠閣で一人1点を制作した他、全員で一つの作品を作りました。

高遠美術館では5日から展示が始まり、参加者や芸大生の作品、縦横3メートルの合同作品が展示されています。

合同作品は、東京芸大の文化祭でも展示されるという事です。

この展示会は11月13日まで、信州高遠美術館で開かれています。

(入館料:18歳未満無料・一般500円) -

もの描く魔女会展 女性絵画愛好者7人の作品展示

伊那市内の女性絵画愛好者で作る「魔女会」の作品展が伊那市の伊那図書館で開かれています。

会場には、魔女会のメンバー7人の作品20点が並べられています。

魔女会は、別の絵画グループで知り合った女性絵画愛好者が、作品発表の場を増やそうと去年立ち上げ、作品展を開くのは今回が2回目となります。

「もの描く魔女会展」は10月9日(日)まで伊那図書館で開かれています。

-

西春近北小学校の児童がゴミのリサイクルについて学ぶ

伊那市の西春近北小の児童は家庭や企業から出るゴミのリサイクルについて学ぼうと、伊那市西町の廃棄物処理業者、株式会社那須屋興産を9月12日に訪れました。

9月12日は西春近北小の4年生24人がゴミとして回収された木材や段ボールの処理工程を見学しました。

このうち住宅を解体して出た廃材の処理では、那須屋興産の担当者から、破砕機で15センチほどに細かくし、バイオマス発電の燃料として使われると説明を受けていました。

また段ボールは縦横1メートル、長さ2メートルの長方形ブロックに圧縮されました。

このブロックの重さは1つでおよそ1トンになるということです。

児童はブロックを押して重さを感じていました。

圧縮された段ボールは製紙工場で溶かされて再び段ボールの原料になるということです。

9月12日の社会見学はゴミの分別やリサイクルの大切さを知ってもらおうと行われたものです。

西春近北小学校では、見学したことを作文などにまとめたということです。

-

諏訪形諏訪神社 獅子引き

伊那市西春近諏訪形の諏訪神社で、区内の小学生が獅子を連れて神社まで練り歩く、獅子引きが2日行われました。

諏訪神社には1日行われた御柱祭の新しい柱が建てられています。

2日は秋の例大祭が行われ、獅子舞が奉納されました。

最初に神社の参道で、区内の園児や小学生が獅子引きを行いました。

獅子引きは、獅子を神社へと連れて練り歩くものです。

赤い着物の「お招き」の子ども達が扇子を手に笛や太鼓のお囃子に合わせ、踊りながら獅子を神社へと導いていきます。

獅子引きは秋の例大祭で毎年行われていますが、新型コロナの影響で、今年は3年ぶりに行ったと言う事です。

40分かけ、神社の境内へ獅子を連れてくると、獅子舞が奉納されました。

-

高遠町図書館オリジナル紙芝居「よきとぎ橋」完成

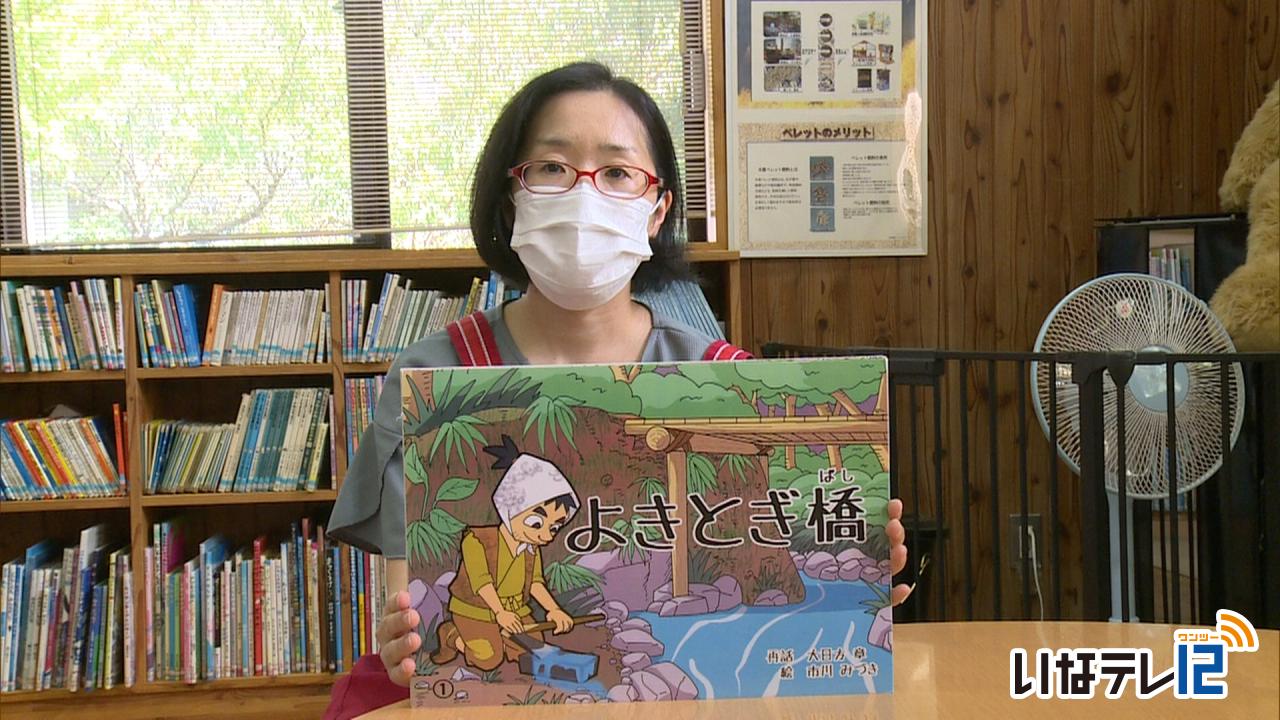

伊那市高遠町の伊那市立高遠町図書館は、河南地区に伝わる昔話「よきとぎ橋」のオリジナル紙芝居を作りました。

29日は「よきとぎ橋」の紙芝居の絵を担当した高遠町図書館職員の市川みづきさんが完成した紙芝居を披露しました。

「よきとぎ橋」は高遠こぼれ話に収録されている河南地区に伝わる昔話で、元高遠高校教諭の大日方章さんが子ども向けにアレンジしました。

こちらは河南にある、よきとぎ橋の写真です。

昔、木こりが川で斧(よき)を研いでいたことから名が付いたとされ、現在も「よきとぎ橋」と呼ばれています。

木こりが造っていた水舟に都から逃げてきた武士を隠して助けたところからストーリーが始まります。

紙芝居「よきどき橋」は10月1日から伊那市内にある8か所の図書館で貸し出しを行います。

今後は市内の小学校へ寄贈の予定もしているということです。

-

箕輪中部小学校 150周年記念式典

箕輪町の箕輪中部小学校は、今年で開校150周年を迎えました。29日は、学校で記念式典が行われました。

記念式典では、5・6年生が発表しました。

式典には、児童を代表して5・6年生と、町の関係者らが出席しました。

5年生は、開校から現在までを年表でまとめ、児童がタイムスリップをして明治・大正・昭和と昔の小学校を巡るという劇を披露しました。

また、学校にまつわるクイズも出していました。

6年生は、未来に残したい小学校の宝物をテーマに発表しました。

各学年の代表がステージに上り6年生が何を残したいかインタビューしていました。

他に、6年生が制作した動画が流れました。

箕輪中部小学校は、1872年、明治5年に元となる松島と木下の学校がそれぞれ開校しました。

大正2年に駒ヶ岳集団遭難事故、昭和17年に直江津遭難事故があり、子ども達が命の大切さを学んでいます。

児童会長の花岡彩葵さんは「この先も、過去の事故を忘れずに命の大切さを後輩に伝えていきたい」と話していました。

式典の様子はテレビ会議システムを使い各教室に配信され、最後には、小学校のPTAで作る、藤が丘コーラスの動画に合わせ校歌を歌いました。 -

小河内神社 浦安の舞3年ぶりに奉納

箕輪町の小河内神社で、例大祭にあわせ区内の小学生が浦安の舞を24日に奉納しました。

宵祭りのこの日は、北小河内と南小河内代の神社総代などが見守る中、地元の小学6年生7人が舞を奉納しました。

浦安の舞は、安らかな心で平和を祈る意味があり、昭和15年に全国各地で奉納されたのが始まりとされています。

扇を使った舞と鈴を使った舞があり、子どもたちは1か月前から練習してきたということです。

新型コロナウイルスの影響により、小河内神社で浦安の舞の奉納は3年ぶりとなりました。 -

少年の塔慰霊祭 永久平和誓う

太平洋戦争中、上伊那から満蒙開拓青少年義勇軍として満州へ渡り命を落とした青少年の慰霊祭が伊那市の伊那公園で25日に、行われました。

慰霊祭は毎年上伊那教育会が行っていて、役員らおよそ20人が出席しました。

少年の塔は鍬を持ち満州から望郷の念にふける少年の像で、上伊那教育会や満蒙開拓青少年義勇軍遺族会などが昭和36年に建立したものです。

義勇軍は戦時中、満州開拓のため国策として進められたもので、上伊那では教育会が中心となり募集しおよそ800人が海を渡り、91人が命を落としたということです。

上伊那教育会の浦山哲雄会長は「上伊那教育会の負の遺産を風化させず、永久平和への努力を改めて誓います。二度と同じ過ちは繰り返しません」と追悼の言葉を述べました。

また慰霊祭では、元上伊那教育会長で上伊那郷土研究会の矢澤静二さんの講話も行われました。

矢澤さんは「教育会が慰霊祭を実施しているのは上伊那だけです。次世代へのつなぎ役として広げていってほしい」と話しました。

-

箕輪町と東京都豊島区 ソメイヨシノ植樹式

今年7月に締結した、箕輪町と東京都豊島区の姉妹友好都市協定を記念して、箕輪町のながた自然公園周辺でソメイヨシノの植樹式が25日に行われました。

25日は、箕輪町と東京都豊島区の関係者が集まり、ソメイヨシノ5本が植樹されました。

ソメイヨシノは昔の江戸の染井村、現在の東京都豊島区駒込が発祥で「豊島区の木」に指定されています。

この植樹式は、箕輪町と豊島区の姉妹友好都市協定締結を記念して行われました。

なお、令和2年の森林の里親協定締結時に設置された、としまの森の看板の除幕式も行われました。

除幕式は新型コロナウイルスの影響で延期となっていました。

としまの森は箕輪町と豊島区が協働で整備をしています。

-

伊那養護学校で働く車の乗車体験

伊那市の伊那養護学校の児童は22日、働く車の乗車体験をし、地域の人と交流を深めました。

伊那養護学校の駐車場に、伊那市が所有する医師が乗らない診療車モバイルクリニックやキャンピングカーで仕事ができるモバイルオフィス、消防車が並びました。

モバイルクリニックでは、中にあるモニターなどの設備を見学していました。

ほかにキャンピングカー仕様の車両で寝泊りしながら仕事ができるモバイルオフィスに乗車し、楽しんでいました。

消防車の後部座席に乗車した児童はポーズを決めて写真を撮っていました。

伊那養護学校では、新型コロナの影響もあり今月予定していた消防署見学を中止しました。

学校から相談を受けた伊那市が、働く車の乗車体験や人との交流の場を設けようと今回初めて企画しました。

また伊那市の有限会社スワニーが作った水鉄砲のコーナーも設けられ、地元企業の人たちと交流をしていました。

-

箕輪中3年2組がカレンダー用の写真を募集

箕輪町の箕輪中学校3年2組は授業で制作する2023年用の日めくりカレンダーに使用する、箕輪町の写真を募集しています。

22日はカレンダーのレイアウト作業を行っていました。

箕輪中学校では、総合的な学習の時間で地域について学ぶ「箕輪学」を行っています。

このうち3年2組では、箕輪町の風景などの写真を使った日めくりカレンダーの制作を企画しました。

使う写真を地域の人などから募集しています。

31日分を目標にしていますが、現在5枚しか集まっていないということです。

写真は画面に掲示してある専用のQRコードから応募できます。

また9月30日と10月1日に行われる文化祭「ふきはら祭」でも写真募集のPRを行っていくということです。

201/(火)