-

CD発売記念 ジャズライブ

南箕輪村のエミー★ルミエールホールで16日ジャズライブが開かれました。

会場にはおよそ50人が集まりジャズを楽しんでいました。

このライブは伊那市在住のジャズ愛好者DekoさんがCD「ミモザのたより」を発売したことを記念して開かれたものです。

DekoさんのCD「ミモザのたより」は価格が1,800円で伊那市西春近の元の気クリニックで購入することができます。

-

南信工科短大と長野高専 研究発表会

長野市の国立高専機構長野高専と、南箕輪村の長野県南信工科短期大学校の研究発表会が15日、開かれました。

この日は両校の職員や地域企業およそ10社が集まりました。

長野高専の環境都市工学科の奥山雄介助教は、鉄の構造物を補修・補強する「炭素繊維シート」についての研究を発表し、一般的な鉄製の板よりも効率的に作業ができると話しました。

今回の研究発表は、両校の研究内容を発表して親交を深めることで、工学技術を学ぶ学校として連携を強めるものです。

南信工科短大は長野高専と今後も研究発表会などを重ね、地域企業との連携強化や、地域産業の活性化に貢献したいとしています。 -

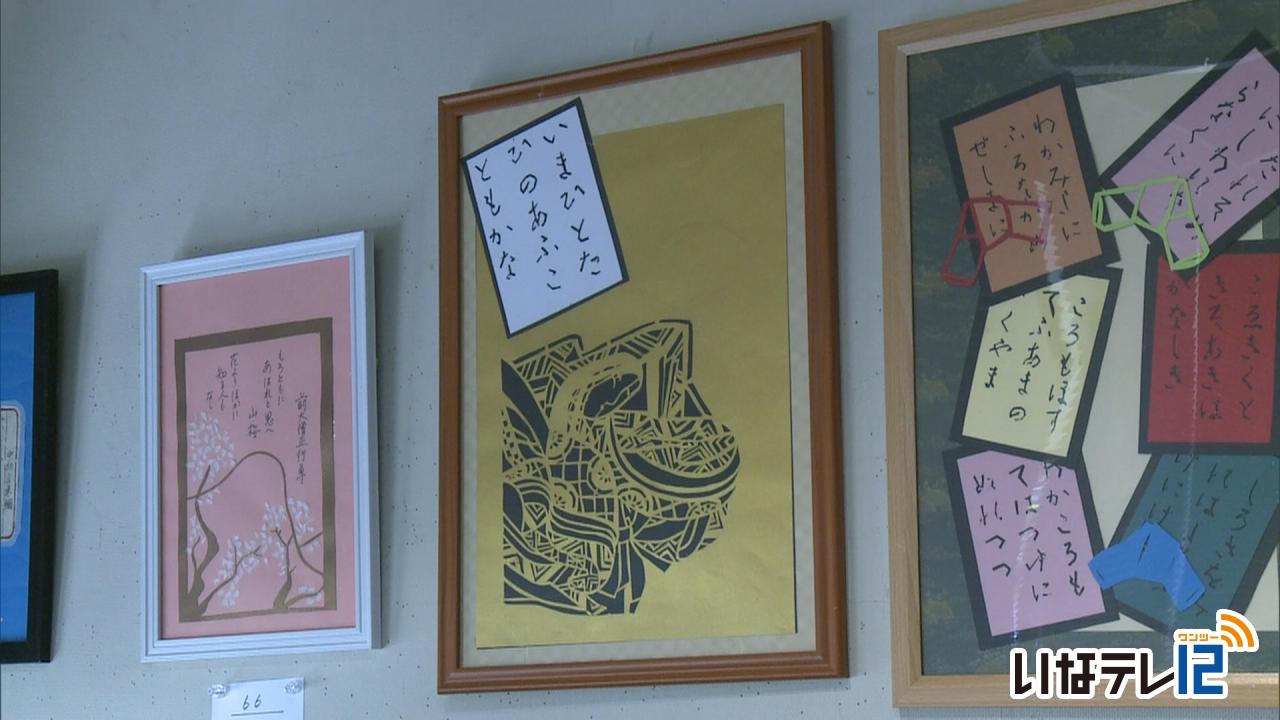

「切り絵で作る百人一首」展 24日まで

切り絵で作った百人一首の作品展が、伊那市の伊那図書館で開かれています。

会場には百人一首の世界を切り絵で表現した作品、およそ150点が展示されています。

伊那市在住の唐木弥生さんが、去年、伊那公民館で開かれた切り絵教室で切り絵に魅力を感じ、高校時代の友人に声をかけて一緒に制作してきました。

「切り絵で作る百人一首」展は24日(日)まで、伊那図書館の一階ギャラリーで開かれています。

-

消防と初の連携 文化財パトロール

国や県の文化財に指定されている建物の保存管理状況を調べる文化財パトロール14日、伊那市で行われました。

今年は首里城の火災を受け、初めて消防と連携し行われました。

パトロールは国や県指定の重要史跡などを対象に毎年、県と市が実施しています。

今年は国内外で文化財の火災が発生している事から、伊那市の呼びかけで初めて消防と連携して、伊那市高遠町と長谷の文化財をパトロールしました。

長谷の国指定重要文化財・熱田神社では、火災報知器や消火器の場所を確認したり、区長に地域での消火体制について聞いていました。

また、自動で消防署に通報する電話の作動についても確認しました。

また、高遠町の遠照寺では、松井教一住職の案内で国指定重要文化財の釈迦堂を調べました。

消防署員は釈迦堂に電気配線が無い事を確認すると「寺の行事でローソクなど火を使う時は気を付けて下さい」と話していました。

14日はこの他に高遠城址など6か所を回りました。

パトロールの結果、全ての施設で異常はなかったという事です。

-

東京芸大・高井さん 高遠のバス停をアートに

東京芸術大学大学院2年の高井碧さんは、伊那市高遠町のバス停をアート作品に仕上げています。

伊那市高遠町水上のバス停です。

高井さんと友人がバス停をペンキで塗っていました。

内部は落ち着いた雰囲気の白一色で塗り、外は花が咲き植物が育つ姿をイメージした柄を描き入れました。

高井さんは、大学のゼミで高遠町を訪れた時に、バス停の形がそれぞれ違う事に興味を持ち、作品にしたいと思うようになりました。

話を聞いた高遠第2第3保育園と地域の未来を考える会が協力し、今月から制作活動を行っています。

高井さんが新たなデザインを施すのは、片倉から高遠駅までの22のバス停で、来年4月の観桜期までに完成させる予定です。

地域の未来を考える会では、バス停や地域の名所などを紹介する観光マップを作る事にしています。

-

伊那市中学生キャリアフェス

伊那市内の中学2年生650人全員が、地域について知り、大人とふれあい、未来を考えるキャリアフェスが、14日、エレコム・ロジテックアリーナ・伊那市民体育館で開かれました。

キャリアフェスには、市内の6つの中学校の2年生全員650人が参加しました。

体育館には、105の企業や事業所が出展し、自社の仕事や、その魅力について紹介していました。

キャリアフェスは、4年前に経済団体や教育関係者で作る郷土愛プロジェクトが初めて伊那中学校で開きました。

市内全ての中学生に体験してもらおうと、去年から、中学2年生全員を対象に開催されています。

中学生は、事前に興味のあるブースを下調べしていて、美容室や製造業のブースなどに並び、仕事を体験していました。

伊那ケーブルテレビもブースを出し、中学生がカメラの前でリポートを体験していました。

このイベントは、中学生に地域の魅力を知り、愛着やほこりを持ってもらうことも目的としていて、オープニングでは地域に伝わる伝統芸能なども披露されました。

市内6校から2名ずつが参加する実行委員会が、これらのイベントを企画していて今年3月から準備を進めてきたということです。

中学生が主役の地域を知るお祭りという位置づけもあり、会場は、中学生の熱気で盛り上がっていました。

-

東京混声合唱団23日にコンサート

発足から60年以上の歴史を持つプロ合唱団、東京混声合唱団のスペシャルコンサートが今月23日に、伊那市の伊那文化会館で開かれます。

コンサートでは、南信の高校生でつくる合同合唱団との共演も見どころの一つです。

4日は、高校生ら70人が参加し、東京混声合唱団コンサートマスターの徳永祐一さんから指導を受けました。

高校生の合同合唱団は、伊那市の伊那北高校、伊那西高校、伊那弥生ケ丘高校、高遠高校など、南信地区の7校で活動しています。

共演が予定されているのは、NHK全国学校音楽コンクール高等学校の部課題曲の「僕が僕を見ている」や、東日本大震災の後各地の合唱団で演奏され広まった「くちびるに歌を」の2曲です。

徳永さんは、「口の形を意識して喉の奥から体全体が鳴るように集中してください。流れるように歌詞のイントネーションを意識することが大切です。」とアドバイスしていました。

スペシャルコンサートは、23日(土)午後2時から伊那市の伊那文化会館で開かれる予定です。

チケットは全席指定で一般3,000円、高校生以下は1,000円で、伊那文化会館などで販売しています。

-

伊那中生 中国人生徒と交流

伊那市の伊那中学校の1年生は、教育旅行で日本を訪れている中国北京市の海淀国際学校の生徒と13日交流しました。

この日は海淀国際学校の1年生が伊那中学校を訪れました。

伊那中の1年生は、これからも友好を深めていこうと「HEIWAの鐘」を歌い、来校を歓迎しました。

生徒たちはジェスチャーで互いの誕生日を聞き合い、順番に並ぶ「バースデーチェーン」を行いました。

初めての体験で最初は緊張した表情を見せていましたが、生徒たちは次第に積極的にコミュニケーションをとっていました。

また、日本の伝統文化に触れてもらおうと、百人一首を使った遊びや、折り紙をしました。

給食の時間は教室で一緒にカレーを味わいました

長野県は国際交流の推進や、交流人口の増加を目的に、海外からの教育旅行の受け入れを積極的に行っています。 -

南小4年生のピザ窯小屋 ついに完成!

南箕輪村の南箕輪小学校の4年生が、ピザ窯を雨や風から守るために建設を進めてきた小屋が、12日に完成しました。

小屋づくりはこの日が最後の作業となりました。

児童は、それぞれが思い思いに作ったレリーフを、長野県建築士会上伊那支部のメンバーに教わりながら取りつけていました。

南箕輪小学校の4年生は、去年10月に総合学習でピザ窯をつくりその窯を雨や風から守るために今年2月から小屋の建設作業を始めました。

建築士会のサポートを受け、模型作りや製材の工程も学んできました。

レリーフの取りつけが終わり、小屋の周りの足場が外されると、完成を祝って記念撮影をしていました。

児童は「最初はどんな風になるのかわからなかったけど、とても立派なものが完成してよかった」と話していました。

11月20日には、児童とその保護者でピザを焼く予定で、それまでにピザ窯を一度崩し、小屋の中に組み直すということです。 -

上農吹奏楽部 第10回定期演奏会

南箕輪村の上伊那農業高校吹奏楽部の第10回定期演奏会が4日、伊那市の伊那文化会館で開かれ、部員同士息の合った演奏を披露しました。

この日は、昭和・平成のヒットソングメドレーなど、全10曲が披露されました。

演奏中には、曲に合わせたダンスもあり、会場を盛り上げていました。

また、曲と曲の合間には、上農ならではの農産物抽選会もあり、当選した人に果物や野菜などが贈られました。

演奏会は、10回目を記念してOB・OGとの合同演奏もありました。

-

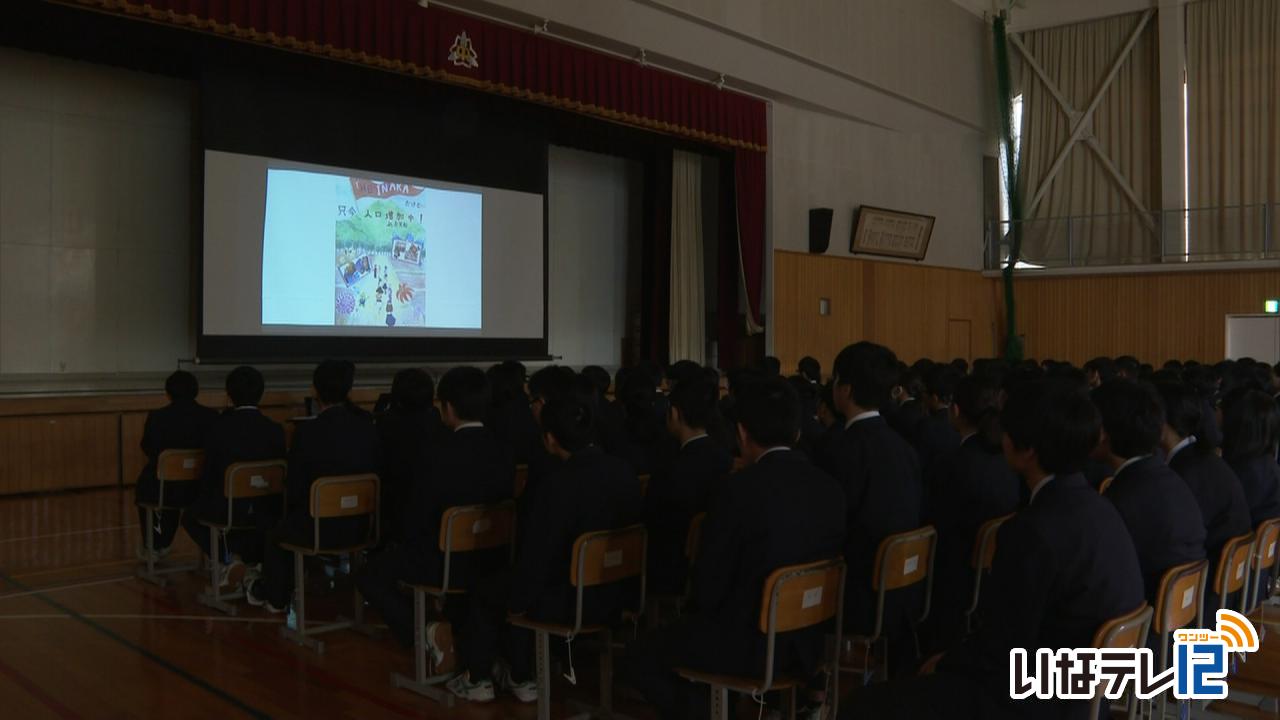

南中3年生 村の観光PRするポスター・動画を制作

南箕輪村の南箕輪中学校の3年生は総合学習の一環で、ポスターや映像など村の観光をPRする広告を作りました。

7日は3年生がグループごとに作成したポスターや映像などをスクリーンで上映し、互いの作品を鑑賞しました。

南箕輪中学校の3年生153人は、総合的な学習の時間に、「南箕輪村の広告大賞」と題して、村の観光をPRするポスターや映像作りに取り組んできました。

自分たちの村への郷土愛をはぐくみ、自分の気持ちを伝える力を高めてもらいたいと中学校が企画し、村教育委員会が協力しています。全体で30のグループに分かれて、6月から作品を制作してきました。

生徒は作品を見て、気に入ったものに投票したということです。

高得点を取った作品は、今後、村内の施設などで村のPRに役立てられるということです。

-

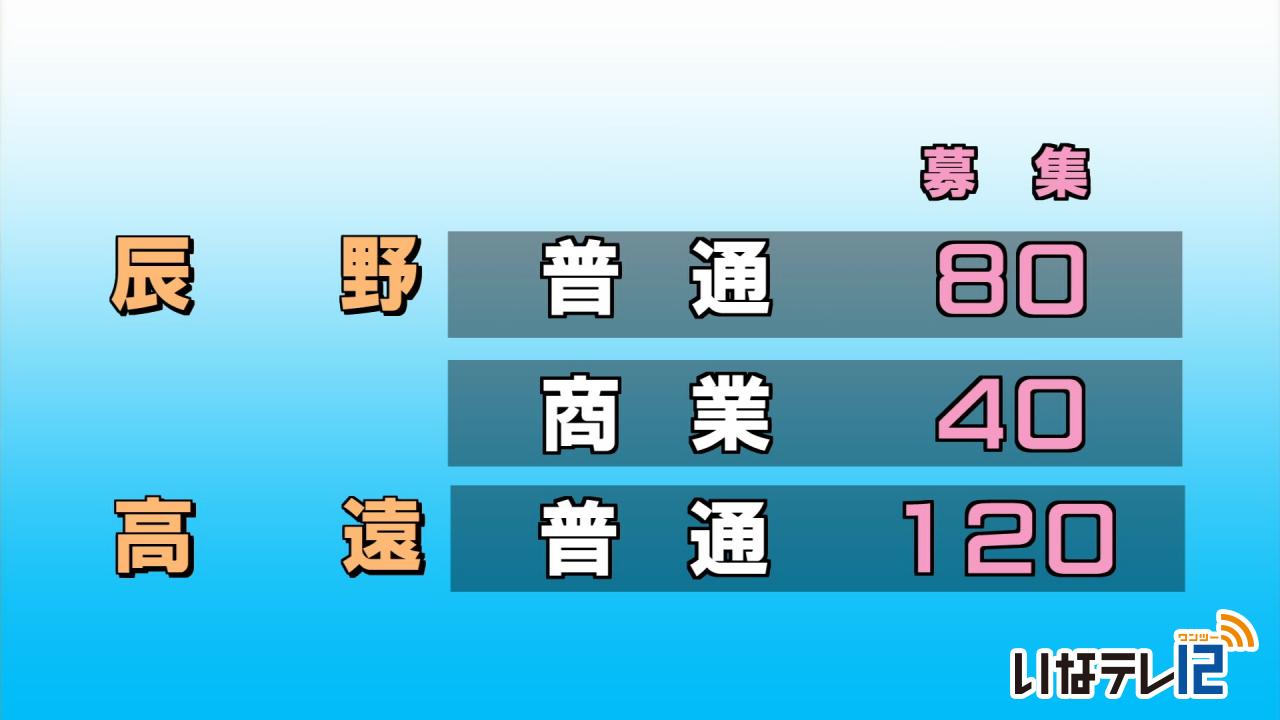

来春 公立高校募集定員発表

長野県教育委員会は、来年度の公立高校の生徒募集定員を、11日に発表しました。

募集定員は、上伊那の中学校卒業予定者数が今年度より95人減少することから、辰野高校の普通科と伊那弥生ケ丘高校でそれぞれ40人少なくなっています。

上伊那8校の募集人員は次の通りです。

辰野高校は、普通が今年度より40人少ない80人、商業が40人の募集です。

高遠高校は、普通120人の募集です。

-

第15回邦楽演奏会

箏や三絃、尺八の音色を楽しむ邦楽演奏会が10日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

演奏会は、2年に1度開かれていて、今年で15回目になります。

伊那三曲協会が開いているもので、会員およそ120人がグループごとに分かれて12曲を披露しました。

伊那三曲協会の春日英二会長は、「少ない練習時間の中で音合わせをしてきた。その成果を発揮して楽しんでもらいたい」と話していました。

-

文化の日 ウォールアートお披露目

伊那市荒井の丸紅伊那みらいでんき株式会社は、会社の入っている中心市街地のビルに設置したウォールアートを3日、お披露目しました。

「まぁるいみらい」をテーマに作品を募集したところ、市内の中学校や高校から11作品の応募がありました。

その中から選ばれたのが、伊那弥生ケ丘高校1年で美術部の小松風花さんの作品です。

カラフルな風船は人の個性とテーマの『まぁるい』を、青空は平和な社会を表現したということです。

小松さんは「風船のひもが束になっている所に手をもっていき、写真を撮ってみてほしい」と話していました。

丸紅伊那みらいでんきは、電力小売り事業を目的に、2018年に大手商社の丸紅によって設立され、伊那市も出資しています。

みらいでんきでは「中心市街地に人が集い、活性化につなげたい」と話していました。 -

伊那市発祥の笛ユカイナでコンサート

伊那市発祥の木の笛「ユカイナ」などを使って演奏活動をしているグループ「ユカイナ・ソナタ」のコンサートが9日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

第一部は子ども向け、第二部は大人向けに開かれました。

第一部では、演奏に合わせて絵を描いたり、童謡を演奏するなど、子どもにも楽しめるコンサートになっていました。

ある観客は「穏やかな音色で日頃の疲れが消え、とても癒されました」と話していました。

-

伊那西小学校創立70周年を祝う

伊那市の伊那西小学校の創立70周年記念式典が、9日行われました。

記念式典には、児童や学校関係者、地域住民が出席し、70周年を祝いました。

伊那西小学校は、1950年昭和25年に開校しました。

当時の児童数は296人でした。

昭和43年には水車小屋を建設。昭和55年に校舎の改築を行いました。

今年度は創立70周年を記念して森のステージを建設しました。

式典では、スライドでこれまでの活動を振り返りました。

二木栄治校長は、「子どもたちのために森を拓いて力を尽くした先人の思いを忘れてはいけません。小学校は今でも地域の人たちの心のよりどころとなっています」と話していました。

児童を代表して児童会長の清水開君は、「地域の皆さんに支えられて歩んできた伊那西小の歴史がこれからもずっと続いてほしい」と話していました。

また9日は、校内で伊那西地区総合展が行われ、地域住民や児童の作品が展示されました。

伊那西てらすでは70周年を記念して、通学区の4区3常会すべての地区の食材を使った伊那西ガレットが900円で販売されました。

昼時には、訪れた人たちが味わっていました。

伊那西ガレットは、住民有志でつくるグループが企画したもので、販売は今年で3年目になります。

-

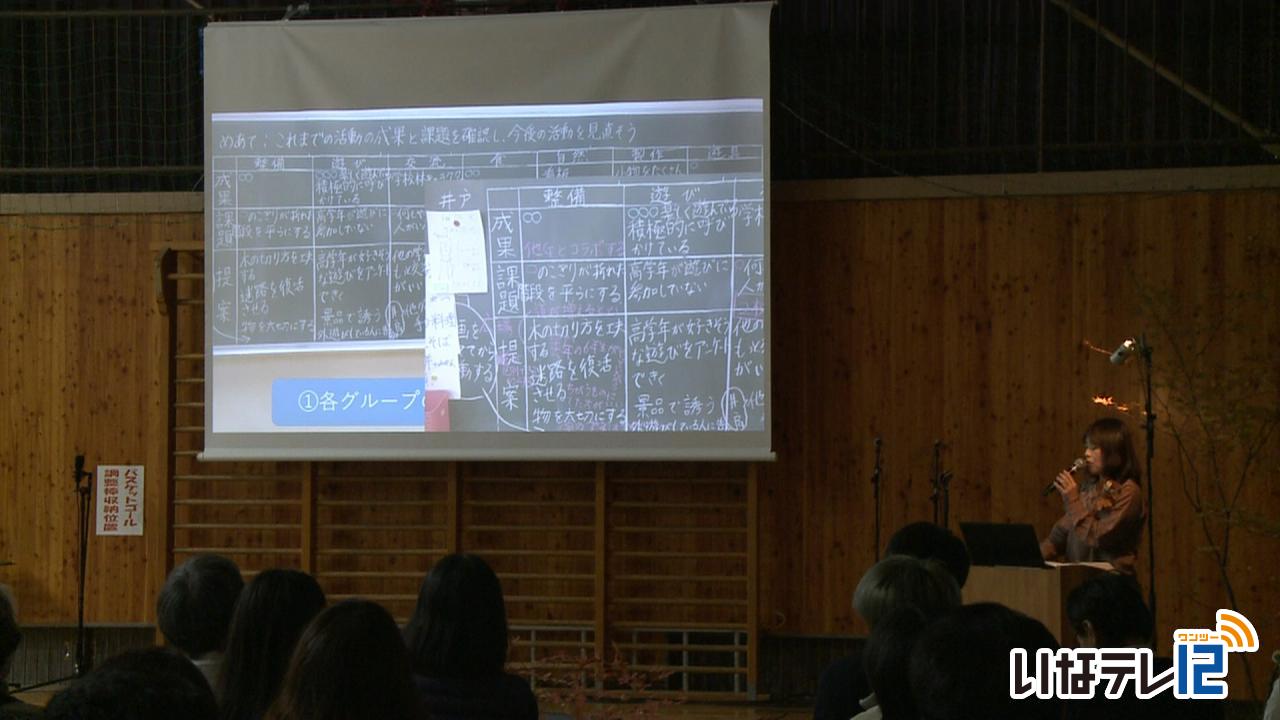

伊那西小で学校の森・子どもサミット

伊那市の伊那西小学校で、全国の教育関係者を対象にした、学校の森こどもサミットが2日、開かれました。

伊那西小の体育館には、教育関係者などおよそ300人が集まり、小学校の授業で学校林を使った森林学習の事例発表を聞きました。

東京都八王子市の小学校教諭井戸しのぶさんは、「学校の敷地にある森林を学習に取り入れることで、授業以外でも発見する力や、問題を解決しようとする力を養うことができる」と発表していました。

今年で6回目となるサミットは、学校林を使った森林学習について理解を深めようと、国土緑化推進機構や林野庁などが教諭や学校関係者などを対象に、全国各地で開いています。

-

箕輪北小児童 台風リンゴ販売

箕輪町の箕輪北小学校の3年2組の児童は台風19号で被害にあった果樹園のリンゴを7日ベルシャイン伊北店で販売しました。

3年2組の児童が販売したのは、リンゴ学習を行っている箕輪町沢の果樹農家 髙田知行さんの畑で収穫されたものです。

販売開始の午前10時には、およそ20人が並び、さっそくリンゴを手にとり買い求めていました。

3年2組では6月から髙田さんの協力のもと、リンゴ学習を行ってきました。

しかし、先月の台風19号により髙田さんの畑では木が倒れ、収穫前のリンゴおよそ3トンが落下する等被害があったという事です。

被害を知った子供たちは、何か手伝いができないかと考え、髙田さんのリンゴを売ることにしました。

おとといから選別や袋詰めを行い、準備をしてきたという事です。

「台風リンゴ」と命名し、一袋一キロ入り500円で、およそ200袋用意しました。

袋の中には、子ども達が書いた料理のレシピを入れました。

販売開始から30分。最後の一袋が売れました。

売り上げの一部は、3年2組のクラス活動にも活用されるという事です。

-

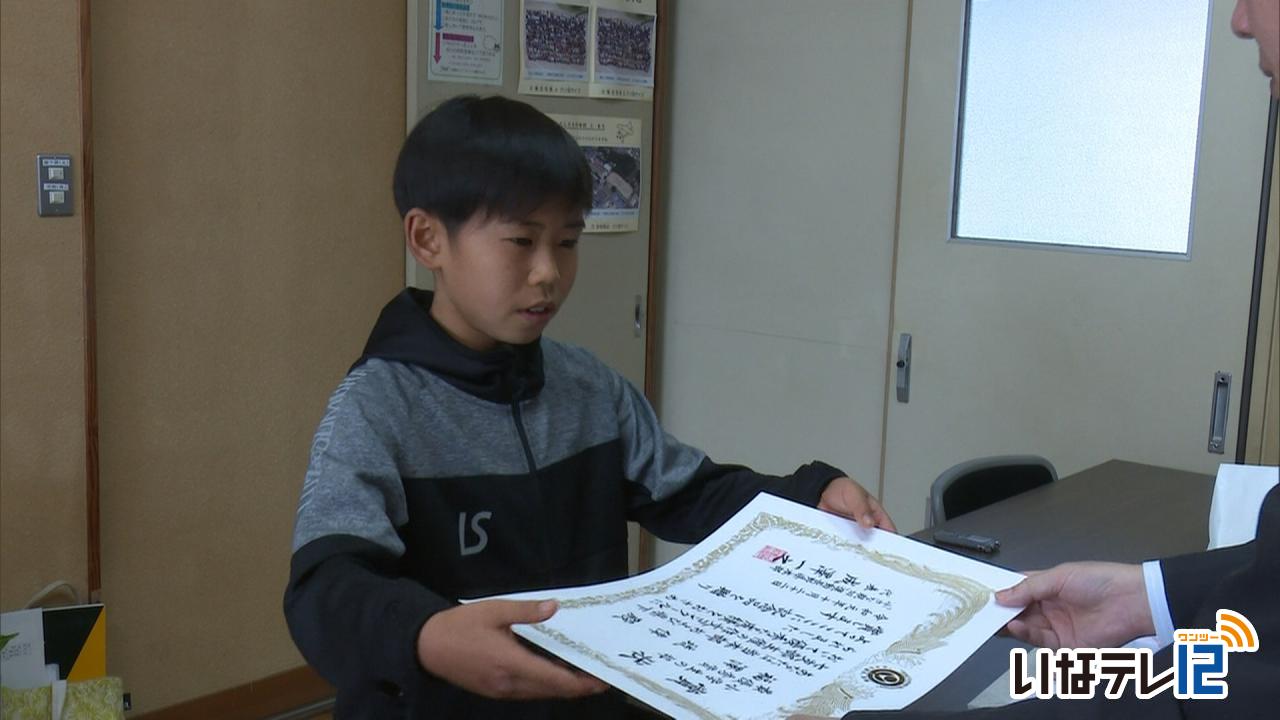

「小さな親切」作文表彰式

「小さな親切運動・作文コンクール表彰式」で、伊那市の美篶小学校の児童が最優秀賞を、伊那市高遠町の高遠中学校の生徒が優秀賞を受賞しました。

この日はそれぞれの学校で表彰式が行われ、「小さな親切」運動上伊那支部の馬渕務支部長から表彰状が贈られました。

美篶小学校6年の福澤琉偉君は、県内468の応募があった小学校の部で、県知事賞につぐ最優秀賞を受賞しました。

福澤君は、シャボン玉の液をこぼして泣いていた女の子に、手作りの液を作って喜ばせてあげたことを書きました。

高遠中学校2年の吹越晴さんは、4,102の応募があった中学校の部で、優秀賞を受賞しました。

吹越さんは、バスの停留所に座布団が敷かれていた親切さに感動したことを書きました。

馬渕支部長は、「親切には勇気が必要です。子ども達にはその大切さを学んでほしい。」と話していました。 -

伊那中 初のEnglish Day

伊那市の伊那中学校は、生徒達に身近に英語を感じてもらおうと、校内での会話を英語で行う取り組み「English Day」を7日初めておこないました。

職員室に入る時も、廊下での会話も、給食や校内放送も英語が基本です。

この取り組みは、外国人とのコミュニケーションを積極的に行い、自分の考えを英語で伝える力を養っていこうと、職員の発案により企画されました。

また7日は、塩尻市の東京都市大塩尻高校に交換留学している生徒7人が訪れ、生徒達と交流しました。

留学生が教室に入ってくると、英語の歌で歓迎しました。

グループ毎に分かれると、留学生は自分の国の文化などについて紹介しました。

伊那中の生徒は、好きな音楽や食べ物について質問していました。

伊那中学校では今後もEnglish Dayを継続して行っていきたいとしています。

-

西町区みんなの作品展

伊那市西町の区民による作品展、みんなの作品展が8日から西町公民館で開かれます。

みんなの作品展は、区民の身近な発表の場として毎年開かれていて今回で14回目です。

会場には60人程が出品した作品98点が並んでいました。

中には西町公民館で開かれている教室の生徒たちの作品も出品されています。

この西町区みんなの作品展は、8日(金)から10日(日)まで、伊那市の西町公民館で開かれます。

-

南小4年ピザ窯小屋作り完成間近

南箕輪村の南箕輪小学校4年1組の児童は6日、ピザ窯の小屋作りで屋根と外壁の板張り作業をしました。

小屋は完成が近づいています。

この日は、小学校敷地内にあるピザ窯を、雨風から守る小屋の屋根と外壁の板を釘で打つ作業をしました。

屋根は、水漏れを防ぐため少しずつ段にしながら釘を打っていました。

外壁に使う木材は、隙間ができないように並べて釘を打っていました。

ピザ窯を守る小屋の外壁のデザインは、クラス投票で1位になったものだということです。

小屋作りは、建築士会上伊那支部の協力を得て、木の伐採や木材加工から行っているものです。

今後は、外壁の塗装をして完成だということです。

-

南箕輪村 小中学生交流音楽会

南箕輪村の南箕輪小学校で5日、村内の小中学生による交流音楽会が開かれました。

この日は南箕輪小学校の6年生と南部小学校の6年生、南箕輪中学校の3年生による交流音楽会が開かれました。

音楽会では、各校やクラスごとに、息の合った合奏などが発表されました。

-

箕輪町 令和元年度功労者表彰式

箕輪町で3日、功労者表彰式が行われ、地方自治や芸術、社会福祉に功績のあった6人が表彰されました。

伊那プリンスホテルで行われた功労者表彰式では、6人が白鳥政徳町長から表彰状を受け取りました。

地方自治振興功労を受賞したのは小林伸陽さん、下原甲子人さん、向山章さん、小島常男さんです。

芸術文化振興功労を受賞したのは柴登巳夫さん、社会福祉功労を受賞したのは唐澤光子さんです。

式辞で白鳥町長は「箕輪町の発展にこれまで尽力していただいたことに敬意を表します」と感謝を述べました。

受賞者を代表して、地方自治振興功労を受賞した小林伸陽さんは、「今後もそれぞれの分野で地域の発展に貢献していきたい」と謝辞を述べました。

-

秋の叙勲 根橋一成さん

秋の叙勲、喜びの声。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の、伊那市、箕輪町、南箕輪村からは1人が受賞しました。

教育功労で瑞宝双光章を受章した、元公立養護学校長で南箕輪村沢尻の根橋一成さんです。

叙勲を受けて…「どうして表彰されたんだろうなあ そういう気持ちが強いですね」

南箕輪村沢尻の根橋一成さん78歳。

23歳から県内の小中学校で理科の教諭として46歳まで23年間務めました。

その後は、定年退職するまで伊那養護学校と松本の寿台養護学校で校長を務めました。

4人兄弟の長男として生まれ、両親から厳しく躾られたことから、自分の行いについて深く考えるようになったということです。

養護学校では…「この子どもたちをどうやって育てたらいいかということを思いましたね。どうして接すればいいかと。これからやらなきゃいけないことは、この子どもたちにどういう仕事に就いてどんな働く場所を見つけたらいいかということが問題だと、養護学校へ行ったときに言われましたね。」

「私としてはどの子にも公平にやってきたつもりですけれど、場合によっては、子どもたちに何かあったときには怒るときがあるじゃないですか。これはこうだぞって。それを言ったときには、自分としてはちょっとこれで良かったかなあと。もっと子どものことを聞いて分かって、そうしてからいろいろ叱ったり話せば良かったなあと思いますね。」

寿台養護学校を退職したときに贈られた寄せ書きです。

一つ一つの言葉を丁寧に眺めながら、当時を懐かしく振り返っていました。

根橋さんの座右の銘は、「春風を以って人と接し、秋霜を以って自ら慎む」です。

根橋さんはその座右の銘の通り、「子どもや周りの人には優しく、自分には厳しく教師としての人生を全うしたことが評価されたと思う」と話していました。

-

松島深澤鎮火社 無火災願う

箕輪町松島の深澤公園にある神社で3日、火災予防と家内安全を願う例大祭が行われました。

この日は松島区の地域住民や消防団員など100人が参列し、火伏せの神が祀られている深澤鎮火社で神事を行いました。

参列者の代表は、神主に続き玉串を供えました。

また、秋葉三尺坊が祀られているお堂では、大般若転読祈祷が行われました。

松島区では、大正5年に大火災がありました。

火伏せの術を身につけた僧侶、秋葉三尺坊の像を神輿に乗せ、区内の商店街を歩いたバチがあたったとされ、以来毎年11月に例大祭が行われているということです。

秋葉三尺坊・深澤鎮火社奉賛会の松田篤会長は「歴史ある例大祭を今後も続けていきたい」と話していました。

-

高遠高校吹奏楽部 初の定期演奏会

平成8年に創部した伊那市の高遠高校吹奏楽部の初の定期演奏会が3日ニシザワいなっせホールで開かれました。

高遠高校吹奏楽部は平成8年から活動しています。

この定期演奏会は、支えてくれた地域の人達や家族に感謝の気持ちを伝えようと初めて画しました。

3日は定期演奏会に向け練習をしてきたクラシックやポップスなど15曲を披露しました。

-

伊那映画祭で戦争テーマに作品上映

1日から伊那市内で行われている伊那VALLEY映画祭。最終日の3日は戦争の記憶をテーマに作品が上映されました。

3日目の3日は、「戦争の記憶」がテーマで、後藤俊夫監督が制作した映画「いのちありて」や伊那ケーブルテレビジョンの番組などが上映されました。

「いのちありて」は、伊那弥生ケ丘高校の前身・伊那高等女学校の学徒動員について記録した2011年制作のドキュメンタリー映画です。

伊那高女の当時4年生だった33回生は、太平洋戦争末期の昭和19年8月に、名古屋の航空機工場に学徒動員されます。

昭和20年3月、工場への爆撃があり、生徒の一人飯島米子さんが亡くなりました。

「いのちありて」は、学徒動員された伊那高女33回生の証言をもとにまとめられています。

映画祭には、伊那高女の33回生、岸本 多恵子さんら3人が訪れ、作品に見入っていました。

上映後、後藤監督と、作品について言葉を交わしていました。

伊那VALLEY映画祭は、地域の文化や歴史を見つめなおそうと今年初めて行われ、伊那谷ゆかりの作品が上映されました。

-

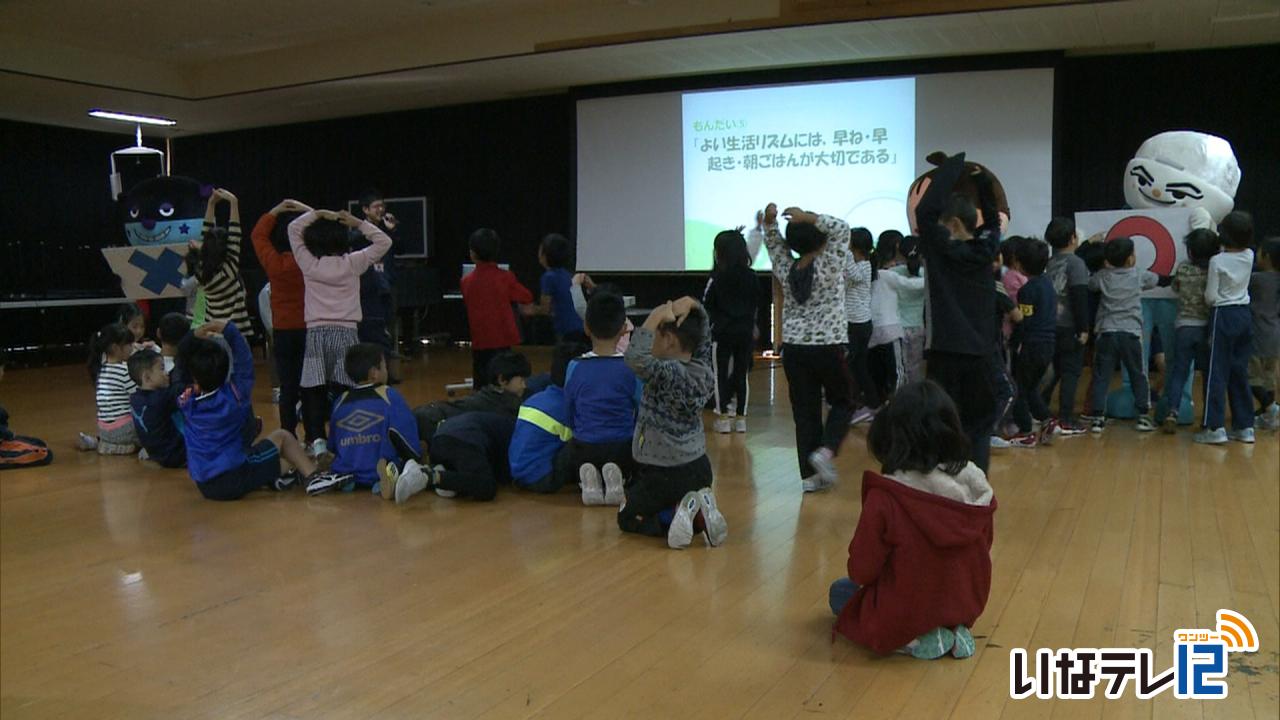

高遠小で 「早寝早起き朝ご飯」キャラバン

早寝早起き朝ご飯を推進し、子どもたちに健やかに成長してもらおうと活動するキャラバン隊が、31日、伊那市高遠町の高遠小学校を訪れました。

この日は高遠小学校の1・2年生が早寝早起き朝ご飯の大切さを学びました。

イメージキャラクターの着ぐるみ3体も登場し、子どもたちから歓声が上がっていました。

早寝早起き朝ご飯キャラバン隊は、文部科学省が行っている事業で、南信地域では、国立信州高遠青少年自然の家が、希望のあった学校を巡回しています。

「朝ご飯をしっかり食べると元気に過ごせる」「睡眠をとると勉強がしっかりできる」などの○×クイズが出され、子どもたちが回答していました。

自然の家の職員は、「夜更かしをしないで、しっかり身体を動かして、早寝早起き朝ご飯を心がけてほしい」と呼びかけていました。

-

新山小稲ワラ 国技館の土俵に

伊那市の新山小学校5年生が育てた白毛餅の稲ワラが、大相撲の本場所の土俵に使われる事になりました。

30日は飯島町で大相撲の土俵用の米俵を作っている南信州米俵保存会の酒井裕司代表が、稲わらを引き取りに新山小学校を訪れました。

新山小の5年生は、今年、総合学習の時間に白毛餅を育ててきました。

5年生をサポートしてきた南箕輪村の企業が米俵保存会と知り合いだった為、ワラを提供する事になりました。

ワラは今年収穫したもので1.2トントラック山盛り分の量になりました。

米俵保存会によりますと新山小のワラは、来年1月の初場所で国技館の土俵に使われるという事です。

201/(火)