-

戦国時代に思い馳せ 狼煙リレー

下伊那郡根羽村から諏訪地域までを、日本古来の伝達手段「狼煙」でつなぐ、南信州狼煙リレーが31日に行われました。

伊那市東春近では小学生が参加して狼煙を上げました。

午前10時に根羽村で上げられた狼煙の合図は、10時25分に伊那市へと伝わってきました。

煙を確認すると、東春近原新田の一本松公園でも小学生が狼煙台に点火しました。

一本松公園には、東春近小学校の6年生や地区住民などおよそ100人が集まりました。

狼煙台には、油分が多く煙が出やすいことから杉の枝が使われました。

この日は風が強く横に流されましたが、次の狼煙台にもリレーされたということです。

参加した児童らは「あんなに高く煙が上がるとは思わなかった」「昔の人たちがいろんな方法を考えたから今の暮らしがあるんだなと思った」と話していました。

東春近公民館の野溝和人館長は「たくさんの子どもに参加してもらえてうれしかった。少しは戦国時代に思いを馳せてもらえたんじゃないかな、と思う」と話していました。

狼煙リレーは、戦国時代に武田信玄が、伊那谷で狼煙を使っていたことから、再現させることで地域間交流を図ろうと行われているものです。 -

南箕輪小 ピザ窯小屋づくり

総合学習のピザ窯づくりを通して森林整備などを学んでいる、南箕輪小学校の児童は27日、伊那市の株式会社相模工匠の工場で、ピザ窯の小屋の接合部分の加工を行いました。

児童たちは、接合する形を書く「墨付け」をおこなった木材に、慎重にノコギリの刃を入れていきました。

これは、木材と木材を接合する「仕口」をつくる作業で、木造建築では重要な作業になります。

最初はノコギリを細かく動かして切る道を作り、児童たちは丁寧に木材を切っていきました。

ノコギリで切断した部分は、木の接合をしやすいように、かんなで「加工」をしました。

児童たちは今後、小屋の屋根づくりなどを行っていくということです。 -

高校再編考える会 協議の継続求める

上伊那の住民有志でつくる高校再編を考える上伊那の会は、「上伊那地域の高校の将来像を考える協議会」がまとめた意見提案について、住民の意見が反映されていないなどとして、協議の継続を求めています。

27日は、伊那市役所で考える会が記者会見を開き、協議の継続を訴えました。

考える会では、23日に開かれた最後の協議会でまとった意見提案について、まだ再編について知らない住民が多いことや、住民の意見が反映されていないことなどから、協議の継続を求めていくとしています。

会では「いつのまにか高校がなくなっている、ということがないようしっかり住民の意見を聞いてもらいたい」と話しています。 -

高校の将来像 意見提案まとまる

上伊那地域の高校の将来像を考える協議会の第9回会議が23日伊那市のいなっせで開かれ長野県教育委員会に提出する意見提案をまとめました。

意見提案では具体的な校名には触れず高度な学びへの希望に答える普通科教育の拠点となる学校や多様な学びを保障するための総合学科高校、総合技術高校の設置が望ましいとしています。

また新たな形態の学校を配置する場合について、「既存の学校を

閉じて新たな学校を開設するとの記述は削除されています。

ほかに高校再編を考える上伊那の会が求めていた説明会の開催については「意見は十分に聞いているので必要はない」としています。

上伊那地域の高校の将来像を考える協議会は意見提案を来月中に

県教育委員会に提出します。

県教委では県立高校第2期再編に協議会の意見提案を反映させていくとしています。 -

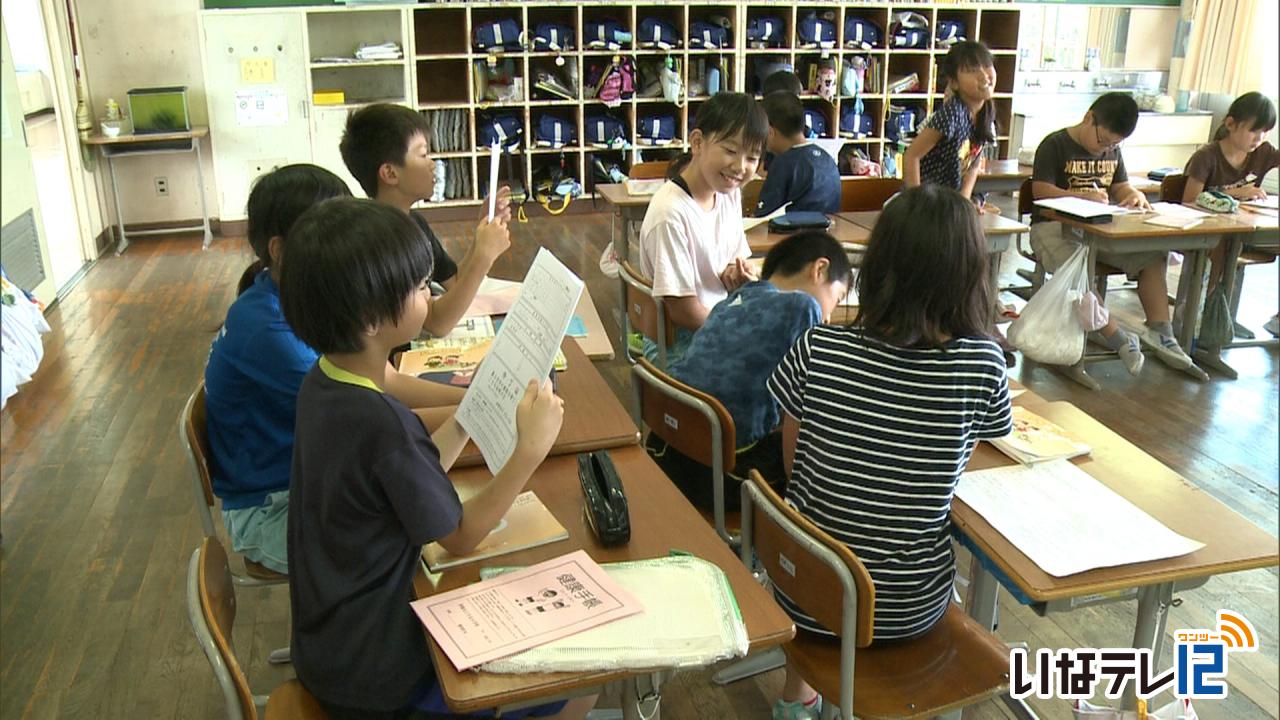

夏休み終わり 2学期スタート

長い夏休みが終わり、21日上伊那各地の小中学校で2学期の始業式が行われました。

このうち伊那市の富県小学校では27日間の夏休みが終わり、2学期が始まりました。

1年生のクラスでは、出欠を確認していました。夏休み中に作った工作や絵をクラスメイトの前で発表しました。

始業式では、全校児童118人が集まり、代表の3人が、2学期の目標を発表しました。

1年生の宮地 糸子さんは、「雑巾に穴が空くくらい頑張って掃除をしたい」

3年生の小幡 哲平君は「水泳のクロールと算数を頑張りたい」と発表しました。

6年生の岡野 真奈葉さんは「2学期は運動会など行事がたくさんあるので頑張りましょう」と全校児童に呼びかけていました。

塚田 博之校長は、「平和について考える夏休みにしてほしいとお願いしました。命を大切にする、人の痛みを想像することができる、小学生にできる平和に取り組みましょう」と話していました。

富県小学校の2学期は87日間となっています。

なお、伊那市の小中学校では、21が2学期の始業式のピークとなっています。

-

弥生3人組バンド 全国大会へ

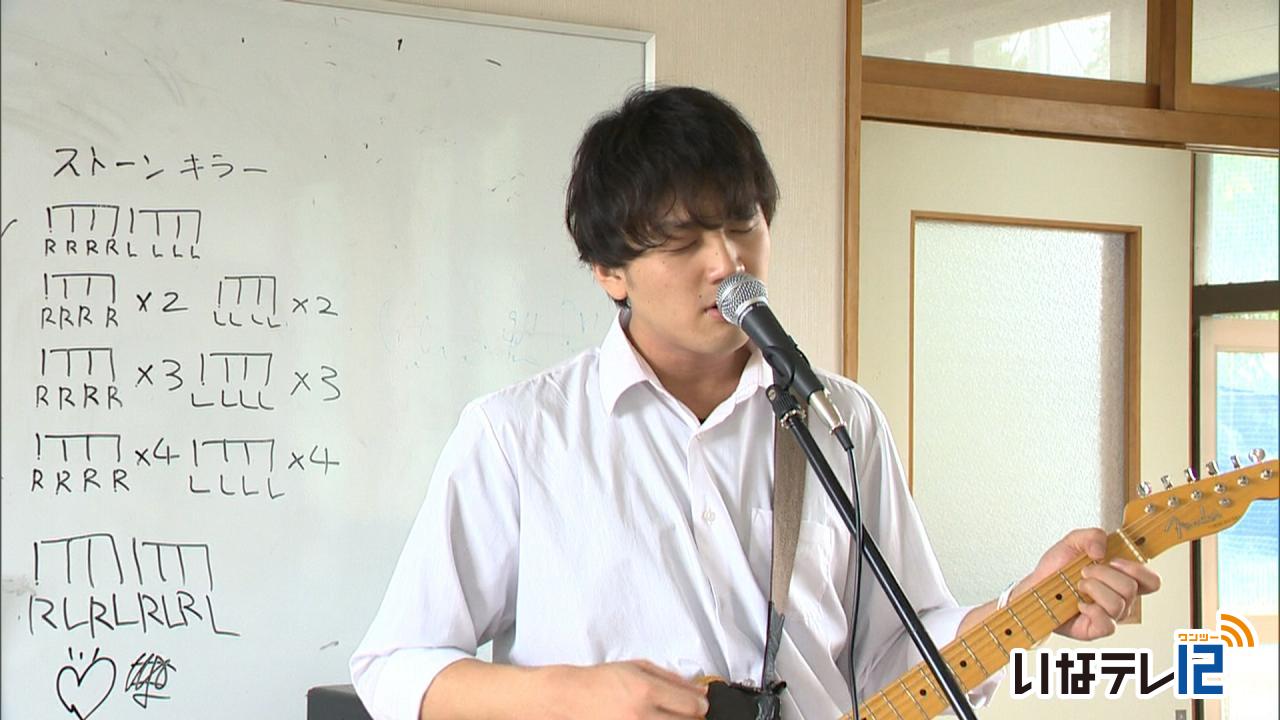

伊那弥生ケ丘高校軽音楽部の3人組ロックバンド、The Sunny Pablo(ザ・サニー・パブロ)は、7月に開かれた県大会で準最優秀賞を受賞し、21日に東京で開かれる「全国高等学校軽音楽コンテスト」に出場します。

この日は出発を前に3人が準備をしていました。

オリジナル曲「携帯なんていらねえよ」は「好きな女の子には携帯電話なんか使わずに、直接想いを伝えて欲しい」という想いを込めてメンバーが作った曲です。

リーダーの有賀隼亮さんは「最近の高校生はSNSで伝えたりするけれど、やっぱり想いは直接伝えて欲しいと思い作った」と話していました。 -

工業高校生が技術を競う

工業高校の生徒が日頃から培った技術を競う「ものづくりコンテスト 電子回路組み立て部門」の県大会が9日、南箕輪村の南信工科短大で開かれました。

コンテストには県内の4つの工業高校から15人が出場しました。

駒ヶ根工業高校からは電気科3年で西箕輪中出身の唐澤雅和さんと、宮田中出身の太田惟尋さんが出場しました。

課題は、2時間30分の時間内に電子回路の製作とプログラムの作成を行い、ランプを点灯させたり数値を表示する装置を作るというものです。

生徒たちは、はんだごてを使い、ハード部分の電子回路を製作していました。

回路がおおむね完成すると、今度はソフト部分にあたる制御プログラムを作成していました。

高校生ものづくりコンテストは、長野県工業高等学校長会が毎年開いています。

コンテストは、旋盤作業や電気工事など6部門があります。

電子回路組み立て部門では、コンピュータ制御システムの構築をテーマに、装置の完成度や技術が審査されます。

審査の結果、松本工業高校と岡谷工業高校の生徒の北信越大会進出が決まりました。

-

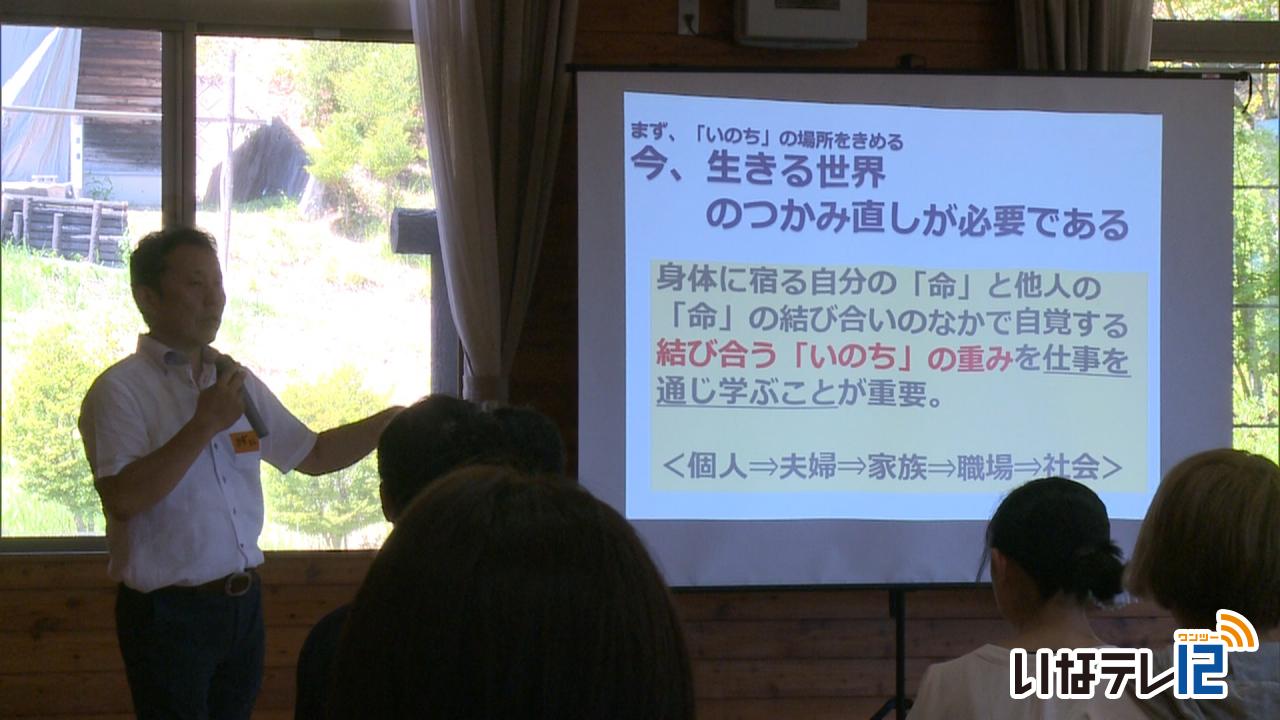

就活準備合宿 地元就職を後押し

大学生などの地元就職を後押しする就活準備合宿が8日から、伊那市の知立市野外センターで

行われています。

上伊那広域連合が主催するこの合宿は、今回で4回目で、上伊那出身の学生を中心に、27人が参加しました。

1日目の8日は、社会保険労務士法人の田畑和輝さんが、就職活動の心構えについて話しました。

田畑さんは、自分の持っている特性を自ら発信することの大切さや、就職先を決める時に自分の

価値観を重要視することなどを話しました。

ある生徒は「合宿を通して地元企業の魅力を知りたい。将来は地域を活性化させる力になりたい」

と話していました。

合宿2日目のあす9日は、およそ30社の地元企業が参加し、人事担当者が面接時のアピール方法

などについて指導する予定です。 -

六道地蔵尊の縁日祭

お盆を前に先祖の霊を迎える、伊那市美篶六道地蔵尊の縁日祭が6日に行われ、早朝から多くの参拝客が訪れました。

毎年8月6日に行われる縁日祭は、朝5時過ぎに参拝客のピークを迎えます。

訪れた参拝客は、線香を供えると手を合わせ、先祖の霊を迎えていました。

六道地蔵尊は、今から850年ほど前、平安時代に平清盛が全国6か所に祀ったうちの1つと言われています。

縁日祭も、800年以上続くとされる盆前の伝統行事で、上川手区と下川手区の住民が運営しています。

この日は、早い人は日が変わる頃から訪れていたということです。

参拝客は「祖母が亡くなってから毎年、45年近く来ている」「気持ちよくご先祖様をお迎えしたい」と話していました。

今年担当した上川手区の酒井幸安さんは「毎年続いてきている地区の伝統行事。今後も続いていってほしいです」と話していました。

縁日祭は昼頃まで続き、地域住民を中心におよそ800人が参拝に訪れたということです。 -

高校再編の説明会巡り主張食い違い

高校再編を巡り、8月に予定されている「杉本協議会長に説明を聞く会」について、協議会長が出席するかどうか、主催者側と協議会の間で主張に食い違いが出ています。

6日は伊那市役所で記者会見が開かれ、主催者側の、住民有志でつくる「高校再編を考える上伊那の会」の宮下与兵衛会長が説明しました。

宮下会長は「高校再編がどうなるのかわからない。再編の検討をしていることすら知らない人がほとんど。次の協議会前に説明会を開いてもらいたい」と話していました。

説明会は考える会が、上伊那広域連合が設置した「上伊那地域の高校の将来像を考える協議会」に要望してきたもので、説明会には協議会長の杉本幸治駒ヶ根市長を招き、説明を聞くとしています。 -

子育て支援の拠点施設完成

伊那市高遠町西高遠に学童クラブと子育て支援センターが一体となった施設、高遠和みさくら館が完成しました。

26日は白鳥孝伊那市長らが開所式を行い施設の完成を祝いました。

高遠小学童クラブの利用者増と美篶子育て支援センターの老朽化に

ともない旧高遠保育園を改修したもので事業費はおよそ3,200万円です。

高遠小学童クラブは7月1日現在40人の児童が利用していて指導員2人が対応にあたっています。

子育て支援センターは登録すれば市内外の未就園児が無料で利用できます。

学童クラブと子育て支援センターが一体となった施設は市内では初めてだということで伊那市では子育て世代に活用してもらいたいとしています。 -

公衆衛生専門学校で研究発表

伊那市の長野県公衆衛生専門学校の学生は2日、歯科衛生の症例研究発表をしました。

この日は、学生のほかに、地域住民や高校生も学校を訪れ、発表を聞きました。

3年生19人が、今年2月から5月まで4回にわたり行った模擬患者に対する歯科衛生の症例研究の成果を発表しました。

ある学生は、口臭が気になる患者に対し、目標と計画を立て実行した成果を発表していました。

発表後、1年生や2年生からは「患者の気持ちをカウンセリングし、計画を実行していこうというモチベーションが高められていて良かった」などの感想が聞かれました。

歯科衛生士の冨永紗希さんは、「口腔ケアと予防について、患者のことを考え、正しい知識と技術でアドバイスできていました。」と労をねぎらっていました。

-

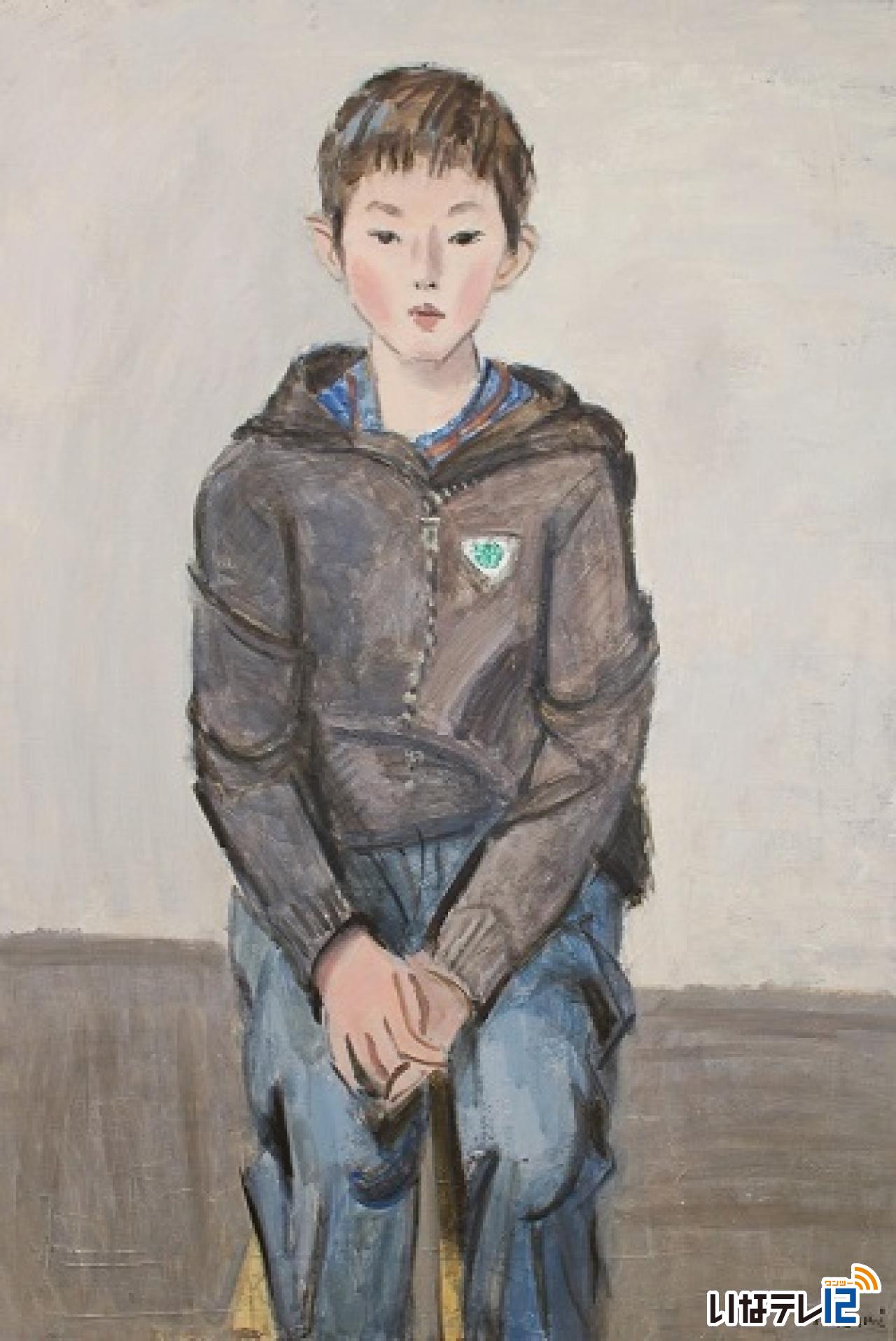

川上一巳遺作展 モデルを探しています

去年12月に90歳で亡くなった岡山県在住で伊那市縁の洋画家 川上 一巳さんの遺作展が、9日から、かんてんぱぱ西ホールで開かれます。

展示会に合わせ遺族や関係者は、川上さんが伊那谷の少年を描いた絵のモデルとなった人物を探しています。

モデルを探している作品は2点あります。

1点目は「伊那路の子」と名付けられた少年の絵で、だれを描いたものかわかっていません。

2点目は「伊那の子」で、モデルの名前はたなかしゅんすけさんです。

どちらも2004年頃から数年の間に描かれたものです。

川上一巳さんは岡山県出身の洋画家で、一水会委員、日展審査員などを歴任、岡山大学の教授などを務め、去年12月に90歳で亡くなりました。

高遠町には50年ほど前から訪れていて、伊那市には関係者も多く、2004年には信州高遠美術館で個展を開いています。

今年に入り、従四位・瑞宝小綬章を受章しました。

-

みどりの少年団 交流集会

子ども達が自然保護や森を育てる活動をする「みどりの少年団」の交流集会が1日南箕輪村の大芝高原で開かれました。

交流集会は、自然の中で学ぶことで森林や林業について理解を深めてもらおうと毎年、開かれています。

会場となった大芝高原には上伊那地域の小学校14校からおよそ230人の子供たちが集まりました。

子ども達は2~3校で1つのグループになり、最初に名札を作りました。

その後、みんなの森に移動し、ウォークラリーを行いました。

森の中には、大芝高原に関する10の問題が用意されていて、子ども達はグループ毎に問題を解いていました。

主催したみどりの少年団上伊那地区協議会では「森を守る事の大切さを、少しでも学んでもらえる機会にしてほしい」と話していました。

-

進徳館で夏の学校

伊那市の高遠小学校と高遠北小学校の児童が自習や論語の素読に取り組む、夏の学校が伊那市高遠町の進徳館で開かれました。

31日は、高遠小と高遠北小の児童61人が、高遠町公民館の矢澤淳館長に合わせて論語の素読をしました。

夏の学校は、高遠町公民館が、高遠の歴史や文化に親しみながら夏の思い出を作ってもらおうと夏休み中の児童を対象に開いています。

旧高遠藩の藩校「進徳館」で夏休みの宿題や、論語の素読を行うもので、今年で11年目になります。

26日から31日までの4日間開かれました。

児童は、矢澤館長に続けて大きな声で論語を読み上げていました。

論語の素読のあとは、お寺巡りのスタンプラリーを行ったということです。

-

捕捉機能さすまた 小中教頭対象の講習会

女性の力でも不審者を取り押さえる事ができる捕捉機能を持つ「さすまた」の使い方を教わる講習会が31日箕輪中学校で開かれました。

このサスマタは、不審者に押しあてると両側のアームが閉じる事で捕捉しやすい構造になっています。

箕輪町教育委員会では、子どもが犠牲となる事件が後を絶たないことから、少しでも安全対策を進めていこうと新たに捕捉機能が優れた、このサスマタを町内全ての小中学校に配備する予定です。

31日は配備を前に教頭が使い方を教わりました。

指導したのは、元警察官でこのサスマタを開発した長野市の原明徳さんです。

原さんは「素早くサスマタを押し当て、相手の力を利用して倒す事が大切だ」とアドバイスしていました。

箕輪町教育委員会では、今年度 、各学校で教員や子ども達を対象に護身術の講習会を計画しています。

-

キャリアフェスに向け本格始動

伊那市内の中学2年生が、地域の仕事や人と触れ合い、将来について考える「伊那市中学生キャリアフェス2019」が11月に開催されます。

夏休みを利用して、30日から実行委員の合宿が始まりました。

この日から2日間の日程で、市内6校の実行委員の中学2年生、12人が合宿を行っています。

中学生は、画用紙に漢字1文字を書き、キャリアフェスに向けた意気込みなどを発表しました。

『陽』と書いた生徒は「太陽のように明るく、2日間過ごしたい」、『早』と書いた生徒は「行動を早くして、みんなが楽しめるフェスを企画したい」と発表しました。

キャリアフェスは、中学2年生を対象に、地域の仕事や人と触れ合い、将来について考えてもらおうと開催されています。

去年は中学生650人、企業など94団体が参加しました。

運営は実行委員の中学生が行い、大人の委員はその意見を尊重します。

夏休みを利用した合宿で、委員長の選出やキャリアフェスの方向性などを決めます。

初日のきょうは、自発的に意見が出せる雰囲気づくりに向け、ゲームで交流を深めました。

実行委員の生徒は「実行委員だけでなく、中学生全員が楽しめるフェスにしたい」「盛り上がるけど、勉強になる、ためになるフェスにしたい」と話していました。

大人で参加しているある委員は「子ども達の発想で、大人たちと化学反応して楽しい企画になればうれしい」と話していました。

「伊那市中学生キャリアフェス2019」は、11月14日に伊那市民体育館で開催される予定です。 -

伊那文化会館に多目的室設置要望

伊那市の伊那文化会館多目的室の設置を求める会は29日、伊那市の白鳥孝市長宛に要望書を提出しました。

この日は、会長の北原よし子さんら5人が伊那市役所の建設部を訪れ、伊那文化会館にリハーサル室や会議室などの多目的室建設の必要性を職員に説明しました。

伊那文化会館にはリハーサル室などが無く、コンサートでは本番前に屋外で音合わせを行っているということです。

伊那文化会館は、伊那市が管理する春日公園内に建てられています。

市の職員は、「土地の提供は可能だが増築の費用などは県の計画が必要だ」と説明していました。

伊那文化会館は来年7月から改修工事が予定されています。

会では今後、県に対し要望していくということです。

-

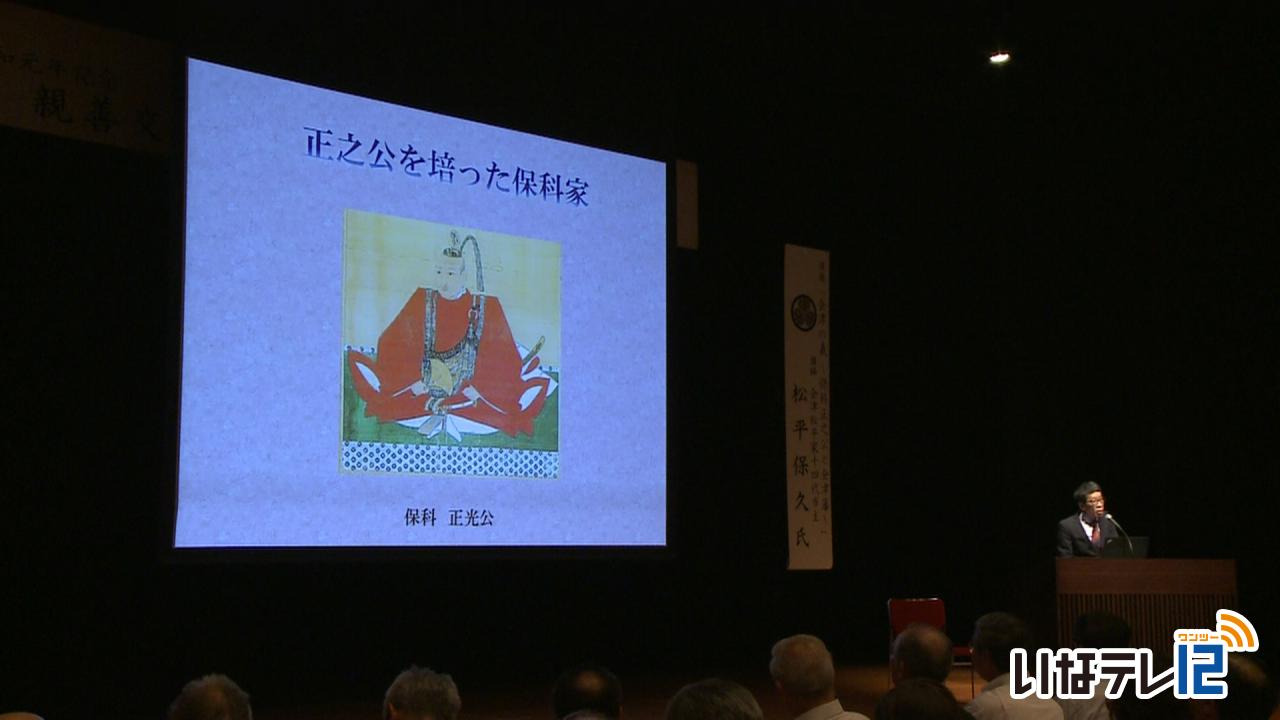

会津松平家 松平保久さんが講演

伊那市の親善交流都市、福島県会津若松市との友好を深めようと、市は会津松平家の14代目当主松平保久さんの講演会を20日いなっせで開きました。

松平保久さんは、大学院を卒業後NHKに入局し、現在はNHKエンタープライズで番組制作に携わっていて幕末最期の会津藩主松平容保のひ孫にあたります。

講演では、「会津の義 保科正之公と会津藩」と題して話をしました。

保科正之は、二代将軍秀忠の子で、7歳で高遠の保科家の養子に入り高遠藩主となったあと、会津藩の初代藩主となりました。

松平さんは、猪苗代町にある保科正之を祀った土津神社を紹介し、「神社の石碑には高遠石工の技術が見られる。保科正之は高遠から会津へ移る際多くの人を連れてきていて、その中に高遠石工もいたのではないか」などと話していました。

伊那市と会津若松市は平成22年に親善交流を宣言していて、講演会は改めて友好を深めようと伊那市が開きました。

会場には280人ほどが訪れ話に耳を傾けていました。

-

箕輪RC交換留学生が町長表敬訪問

箕輪町の箕輪ロータリークラブから支援を受け交換留学していたドイツのリディア・ドレガーさんと、これからイタリアに留学する出井千嵯さんが24日、白鳥政徳町長を表敬訪問しました。

この日は、ドイツから留学していたリディアさんと、9月からイタリアへ留学する出井さんが町役場を訪れ白鳥町長に挨拶しました。

リディアさんは、去年8月から今年7月まで伊那北高校で学んでいました。

白馬高校2年生の出井さんはイタリアのサルデーニャ島に留学します。

出井さんとの交換留学でイタリアから来日する留学生は、上伊那農業高校で学ぶ予定です。

箕輪ロータリークラブは、留学生の受け入れと青少年の育成に力を入れています。

-

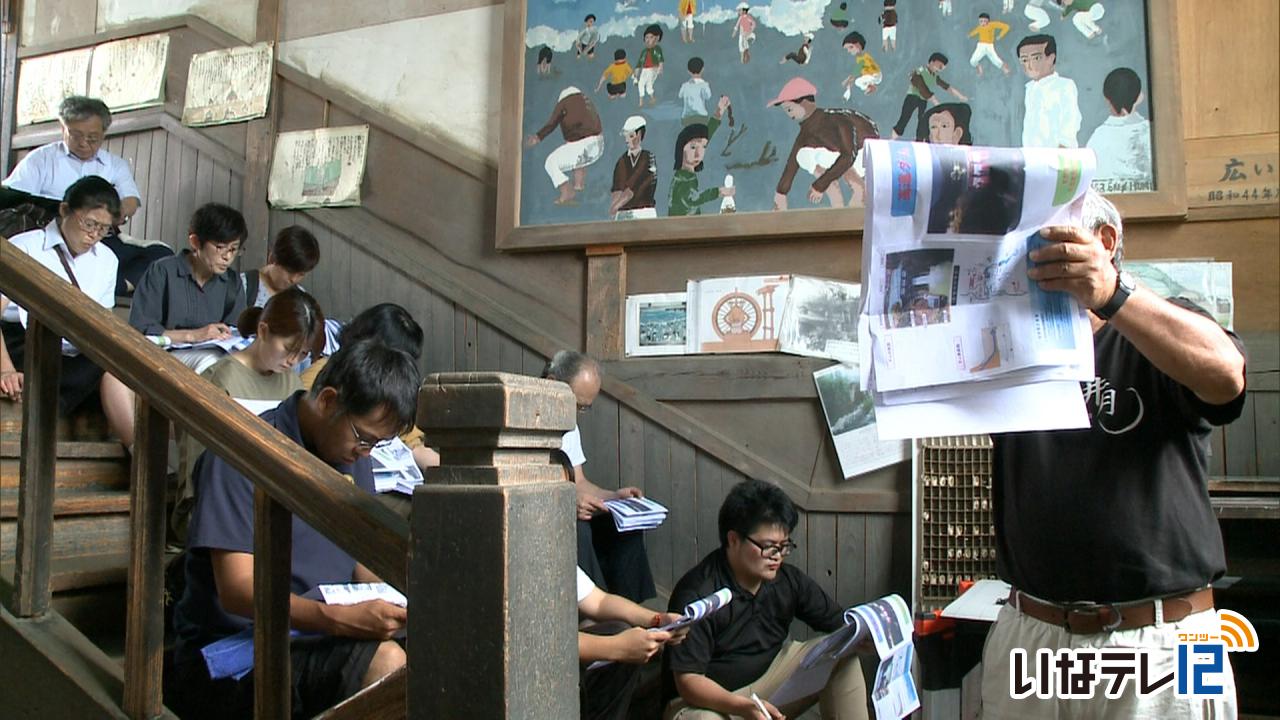

美篶小資料館で高遠中職員研修

伊那市の高遠中学校の職員は26日、美篶小学校資料館で、職員研修として三峰川や霞堤防の成り立ちについて学びました。

この日は、高遠中の職員13人が参加し、美篶小資料館運営委員会副委員長の矢島信之さんから話を聞きました。

矢島さんは、職員向けに用意した資料を使って、三峰川の氾濫に備えた霞堤防の仕組みなどを説明していました。

高遠中の職員研修は、地元への理解をより深めようと去年から行われています。

研修では、座学のほかに霞堤防の見学なども行ったということです。

-

中国人留学生が副市長を表敬訪問

7月23日から25日まで伊那市にホームステイしている中国人留学生2人が24日、伊那市役所を訪れ、林俊宏副市長に挨拶をしました。

ホームステイをしているのは、東京大学に通い日中の国際関係を学んでいる楊夢倩さんと、同じく東京大学で都市工学を学んでいる蔣敏さんです。

伊那市長谷で農家民宿を営む市ノ羽幸子さん宅に宿泊しています。

2人はこの日、午前中にいなっせや伊那中央病院などを、午後は高遠石工の石仏などを見学しました。

ホームステイは長野県日中友好協会が、若い世代で日中間の友好を深めようと毎年この時期に開いていて、今年で29回目となります。

長野県内では22人の留学生がホームステイしています。

-

いよいよ夏休み! 1学期終業式

伊那市の手良小学校で23日に1学期の終業式が行われ、24日から28日間の夏休みが始まります。

手良小学校の4年生の教室では、児童が1学期の思い出や夏休み、2学期に頑張りたいことを発表し、担任から通知表を受け取っていました。

通知表を受け取った児童らは、通知表に書かれた担任からのメッセージなどを読んでいました。

手良小の夏休みは、あすから8月20日までの28日間となっています。

夏休みの楽しみについて児童は「甲子園に野球を見に行くこと」、「新潟の海にいってお父さんに浮き輪を引っ張ってもらうこと」などと話していました。

体育館で行われた終業式では、1・2年生が1学期に取り組んだことを発表していました。

斉藤辰幸校長は「夏休みは、自分の役割を考えて、家族や友達のために、できることをやってみましょう」と呼びかけていました。

手良小学校では、8月21日から2学期が始まる予定です。

-

みのわ手筒会が公開練習

毎年みのわ祭りで手筒花火を披露しているみのわ手筒会は27日の祭り本番を前に21日みのわ天竜公園で公開練習を行いました。

公開練習では手筒会のメンバーが点火の手順などを確認しながら

花火を打ち上げていました。

祭り当日は会のメンバー約30人が手筒のほか仕掛け花火などの煙火パフォーマンスが行われます。

手筒花火はみのわ祭りが行われる27日土曜日午後8時からみのわ天竜公園で披露されます。

-

伊那西高校キャリアフェス

伊那市の伊那西高校で、地元の企業の社員から話を聞くキャリアフェスが12日行われました。

キャリアフェスには、伊那西高校で就職を希望している2,3年生50人が参加しました。

上伊那の企業25社が出展し、生徒が仕事の内容などについて話を聞きました。

このうち伊那市高遠町の伸和コントロールズ株式会社は、伊那西高校の卒業生が子育てをしながら働く社員の例を紹介し、女性が働きやすい環境づくりに取り組んでいると話していました。

伊那西高校キャリアフェスは、地元の企業を生徒たちに知ってもらおうと、上伊那の産学官の団体でつくる郷土愛プロジェクトが行ったもので、今年で2回目です。

なお、伊那西高校では、例年卒業生の2割ほどが就職しているということです。

-

上農高校農業クラブ 県大会で最優秀賞受賞

南箕輪村の上伊那農業高校は、6日に開かれた農業クラブ連盟の県大会で、2つの分野で最優秀賞を受賞しました。

11日は、上農高校で受賞報告が行われました。

須坂市の須坂創成高校で開かれた大会には、県内の農業高校など10校から3種目7つの分野に個人やチームあわせて約250人が出場しました。

上農高校の農業クラブが出場した種目は、プロジェクト発表、意見発表、クラブ活動発表の3種目です。

このうち、プロジェクト発表の「生産・流通・経営」分野で、バイテク班の「幻の花、アツモリソウを救いたい!美ヶ原のアツモリソウ保護活動」と題した発表がさ最優秀賞に選ばれました。

また、意見発表の「開発・保全・創造」分野で緑地創造科の久保村法子さんの、「庭の魅力を伝えたい」と題した発表も最優秀賞に選ばれました。

また、ほかの分野でも個人やチームが優秀賞を受賞していて、出場した生徒全員が受賞するという好成績を残しました。

最優秀賞を受賞したバイテク班と久保村さんは、8月に松本市で開かれる北信越大会に出場することになっています。

-

愛知県知立市で伊那市の縄文土器展

伊那市と友好都市提携を結んでいる愛知県知立市で、友好都市提携25周年を記念して伊那市の縄文土器展が20日から開かれます。

12日は知立市の歴史民俗資料館の学芸員が伊那市創造館を訪れ、企画展に使用する土器の確認をしていました。

確認を終えた土器は、美術品などを扱う専門の輸送業者が梱包していきました。

愛知県知立市は、県の中央にあり、人口は約6万8千人です。

伊那市西春近にある知立市野外センターの建設がきっかけで交流が始まり、平成6年11月に友好都市提携を結びました。

提携から今年で25周年となることから、知立市は伊那市の縄文土器展の開催を初めて計画しました。

伊那市からは縄文土器39点を貸し出し、知立市の土器と共に展示されることになっています。

そのうちの一つ、県宝の深鉢形土器です。

「唐草文」と呼ばれる曲線の模様があり、上伊那の縄文時代中期を代表する土器のひとつです。

知立市で出土した土器にも似た文様があることから、何らかの影響があると考えられるということです。

なお、知立市の縄文時代の遺跡は2か所、伊那市の縄文遺跡は297か所あるということです。

友好都市提携25周年を記念した伊那市の縄文土器展は今月20日から9月8日まで、愛知県知立市の歴史民俗資料館で開かれます。(知立市図書館内)

-

長谷中生徒 とうがらし学ぶ

八房唐辛子を育て、手作りラー油を販売している、伊那市の長谷中学校の2年生が11日、信州大学農学部の唐辛子博士こと、松島憲一准教授の授業を受けました。

始めに、5月に植えた唐辛子の苗の成長を、松島准教授に見てもらい、生徒たちは葉にしわが

あるところは害虫や栄養不足の恐れがあるとの指摘を受けました。

教室での授業では、「唐辛子を長谷に根付かせるためには、食文化となることが大切です」と話しました。

また、唐辛子の形などに関する生徒からの素朴な疑問にユーモアを交えて答えながら、唐辛子の

多様な種類などについても話しました。

長谷中学校では、3年ほど前から八房とがらしを育てていて、手作りラー油「長谷の太陽」を

販売して地域をPRしています。 -

高遠高校振興会 科目新設を検討

高遠高校振興会理事会が9日、伊那市高遠町の高遠高校で開かれ、地域の歴史や食、観光を学ぶ科目の新設について説明がありました。

文理進学コース文系では、高遠藩の歴史や高遠石工など地域の歴史を探求する科目の新設を検討しています。

また、福祉コースでは、高遠そばや高遠饅頭など上伊那の郷土食について調査研究を行い、地元の食文化の活性化を目指す、地域の食を探求する科目を検討しています。

情報ビジネスコースでは、インターンシップや外部講師の講演を通じて「おもてなし」や「コミュニケーション」を学ぶ、ふるさとの観光を研究する科目を検討しています。

高遠高校では、2022年度の新学習指導要領への移行に向けて、地域のことを知り、ふるさとへ貢献できる学習科目の編成を計画しています。

-

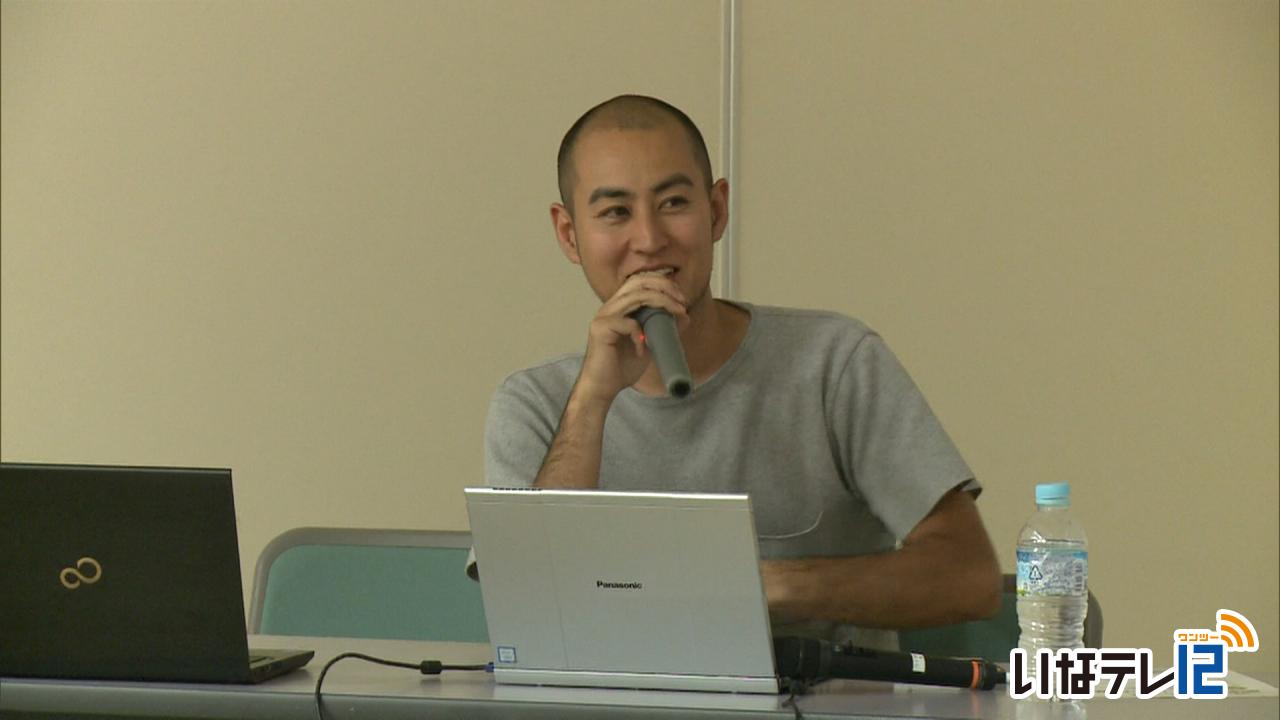

出口さん自然栽培について講演

有機・自然栽培を中心に農業を学ぶ「南アルプス農ある暮らし学び塾」が28日伊那市長谷の気の里ヘルスセンター栃の木で開かれ、長谷で米の自然栽培に取り組む出口友洋さんが取り組みを紹介しました。

講座では、株式会社Wakka Japan社長の出口さんが、自身の取り組みを紹介しました。

出口さんは伊那市長谷の耕作放棄地になっていた田んぼで、海外向けに農薬や有機肥料を使わない自然栽培で米を育てています。

出口さんによると長野県は収量が多く品質の良い米がとれること、また長谷は冷涼な気候と南アルプスからの水源が豊富なことなどから自然栽培に適しているということです。

出口さんは「輸出を軸にした米作りを進めると同時に、中山間地の課題を解決していくような新しいモデルを構築していきたい」と話していました。

農ある暮らし学び塾は、伊那市や信州大学などでつくる南アルプス山麓地域振興プロジェクト推進協議会が開いています。

講座にはおよそ25人が参加し話に耳を傾けていました。

201/(火)