-

高校生が地域課題解決案を発表

伊那北高校の1年生は、総合学習で行ってきた地域課題解決に向けた研究のまとめを22日発表しました。

人口減少グループは地域と企業との接点を作り、その魅力を発信する事が大切だとしています。

22日は伊那公民館で研究発表会が開かれました。

伊那北高校の1年生は去年の10月から人口減少や中心市街地の衰退、自然災害など7つのテーマに分かれ、課題解決に向け聞き取りなどの調査を行ってきました。

人口減少について取り組んできたグループは「地元企業の魅力を知らず県外で就職する人が多い事が人口流出の原因の一つになっている」と分析し、その解決方法として「中学生や高校生のうちから職場体験などを通して地域の会社を知る機会を作る事が大切だ」と発表しました。

また、伊那谷の生活しやすい環境などをもっとPRして、他県から人を呼び込む事も必要だとしています。

伊那北高校では、来年度も引き続き、総合学習で地域課題解決に向けた取り組みを行っていくということです。

-

旧井澤家住宅でひな人形展

伊那市西町の旧井澤家住宅で江戸時代から現代までの様々なひな人形の展示会が開かれています。

会場となっている旧井澤家住宅には7段飾りのほか吊るし雛など

170点が展示されています。

旧井澤家住宅を管理する伊那部宿を考える会では毎年この時期に

桃の節句にちなんだひな人形展を開いていて今年で14回目です。

市内外の一般住民から寄贈されたものや手芸サークルから借りた様々なひな人形が並んでいます。

江戸時代に広まったとされる這子人形は子どもの枕元に置き病気や災難を払い無事な成長を願ったといわれています。

伊那部宿を考える会の雛人形展は3月3日まで旧井澤家住宅で開かれていて入館料は大人200円、高校生以下は無料です。

また3月2日と3日は甘酒の振舞いがあるということです。

-

中学生が町長に質問

行政の課題や議会に対する理解を深めてもらおうと21日箕輪町役場で中学生模擬議会が開かれました。

町議会が中学校に呼びかけて開かれたもので、箕輪中学校の2年生10人が移住定住対策や交通安全、生活環境などについて質問をしました。

質問者の一人藤田啓斗さんは「町内に大きな公園を作りイベント等を開催する事で町の魅力が発信される。それにより、多くの人が利用し、人口減少に繋がるのでは」と話し、新たな公園を整備するよう提案しました。

白鳥政徳町長は、「町内には天竜公園など3つ公園がある。現在は、観光より日々、子育て世代の利用も多い。公園の遊具の充実を図り、子育て世代が利用しやすいものにし、人口減少対策に繋げていきたい」と答えていました。

21日は、傍聴席にも多くの生徒が訪れ、議場でのやり取を熱心に聞いていました。

白鳥町長は、「みなさんの意見は、活気あるまちづくりに必要。今後もぜひ町にいろいろ提案してほしい」と話していました。 -

中部小・箕輪中 合唱披露

平成30年度こども音楽コンクール合唱の部で、全国1位にあたる文部科学大臣賞を受賞した、箕輪町の箕輪中部小学校合唱団と箕輪中学校合唱部は20日、受賞記念の演奏会を、町文化センターで開きました。

箕輪中部小学校合唱団は、オペレッタ「いのちの森」や、コンクールで披露した「ウラ・ニモロ 心の場所」を披露しました。

-

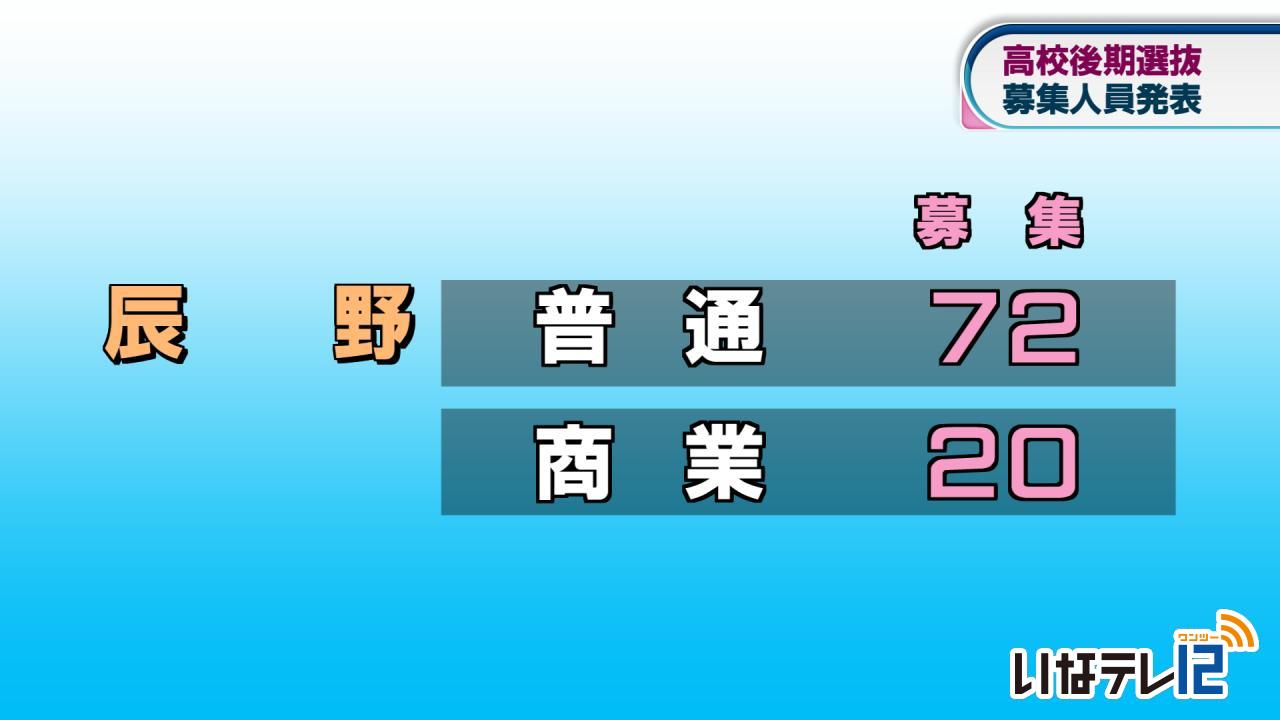

公立高校後期選抜募集人員

長野県教育委員会は、平成31年度の公立高校後期選抜試験の募集人員を20日発表しました。

上伊那8校の募集人員は次の通りです。

辰野高校は、普通72人、商業20人。

-

高遠中生が応急手当を学ぶ

救急車が到着するまでの応急手当を学ぶ救急救命講習会が19日、伊那市高遠町の高遠中学校で開かれました。

生徒たちは人形を使って、呼吸の確認や周りの人に助けを呼ぶ練習、胸骨圧迫をしてAEDを使うまでの流れを体験しました。

講習会では、高遠消防署の救急救命士、春日伸友さんが講師を務めました。

春日さんによりますと、応急手当の方法は5年に1度改定されていて、現在は小学校高学年の児童でも行えるくらい簡単になっているということです。

春日さんは「救急車が到着するまで全国平均で9分かかると言われています。胸骨圧迫を1人でやるのは体力が必要になるので、出来るだけ周りの人と交代して質を保つことが大切です」と生徒たちに呼び掛けていました。

高遠中学校では今回初めて救急救命講習会を開いたということで、来年度以降も年に1度は生徒たちに体験してもらえる場を設けていきたいとしています。 -

「南箕輪村の日」にまっくん蒸し

「南箕輪村の日」関連イベントとして村内の保育園や小中学校で特別給食メニューが18日に提供され南部小学校の児童らは

「まっくん蒸し」などを味わっていました。

「まっくん蒸し」は南箕輪村のキャラクターまっくんをイメージしたもので、もち米にカレー粉を混ぜて色を付け南箕輪産の黒豆で目を表現しています。

他には米といちごも南箕輪産が使われていて村では「地元の食材を食べることで地域に愛着を持ってもらいたい。」と話していました。 -

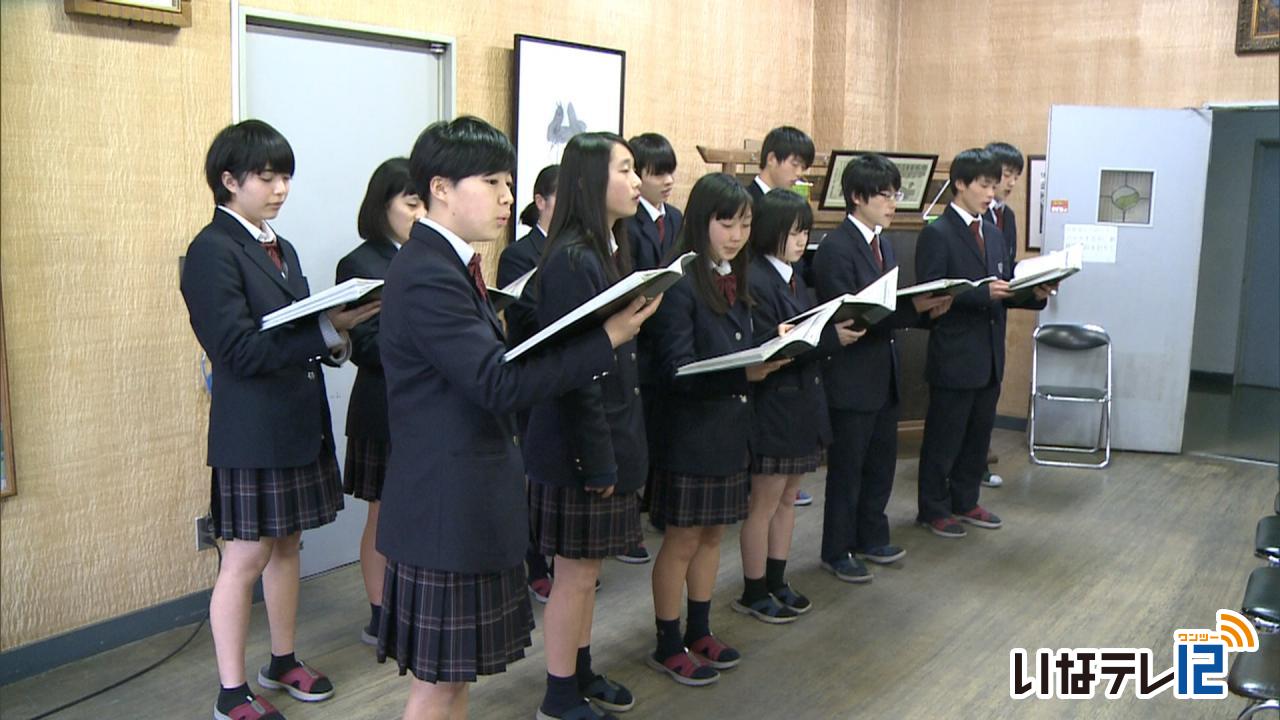

上農合唱同好会コンサート

2017年に発足した南箕輪村の上伊那農業高校の合唱同好会のコンサートが15日開かれ、同好会を立ち上げた生徒たちが最後の演奏を披露しました。

コンサートは校長室で行われました。

3年生4人を含む12人が出演し、教諭らを前に合唱を披露しました。

同好会を立ち上げた、3年で前同好会長の小野沢りんさんと伊藤友香さんです。

2人は伊那中学校でともに合唱部でしたが、高校に合唱部がないことを知り、1年生の夏頃から活動を始めました。

昼休みや放課後に集まって歌うところからはじめ、友人に声をかけ、発足に必要な20人を集めたということです。

同好会は2人が2年生の時の4月に正式に発足し、現在では1年生から3年生まで19人が所属しています。

15日は、活動を始めた時から歌い続けてきたという思い出の曲を歌いました。

校長室コンサートは今回で3回目になります。

2017年、発足前でまだ発表の機会を持たなかったメンバーに当時の岩崎靖校長が、校長室でコンサートを開いてはどうかと提案しました。

15日は岩崎前校長も駆けつけ演奏に耳を傾けていました。

2人は感謝の気持ちをこめ、岩崎前校長らに花を贈っていました。

コンサートでは、アンコールも含め、7曲を歌いました。

このコンサートをもって3年生は引退となりました。

今後その活動は1,2年生に引き継がれて行きます。

-

食育と地産地消の学校給食について考える

地域とともに進める食育と地産地消の学校給食について考える

給食シンポジウムが16日伊那市長谷の長谷中学校で開かれました。

シンポジウムでは前伊那市教育委員長の松田泰俊さんや長谷中学校の高木幸伸校長、原真理子栄養教諭のほか地元の農家など6人が地産地消の学校給食について話をしました。

長谷中学校には長谷の農家でつくる給食提供組織があり学校給食に地元の野菜を取り入れていました。

しかし高齢化により平成27年度に組織は解散し、それ以降地元

野菜の安定的な提供者はいない状況が続き課題となっています。

パネリストは給食に地元産を取り入れる重要性や課題について

話しをしました。

原栄養教諭は「学校の給食に関する要望と農家の状況をまとめてくれるような人がいれば助かる」と話していました。

シンポジウムは地域で長谷中学校の食育と地産地消の学校給食について考えようと長谷中などが開いたもので地域住民などおよそ100人が集まりました。 -

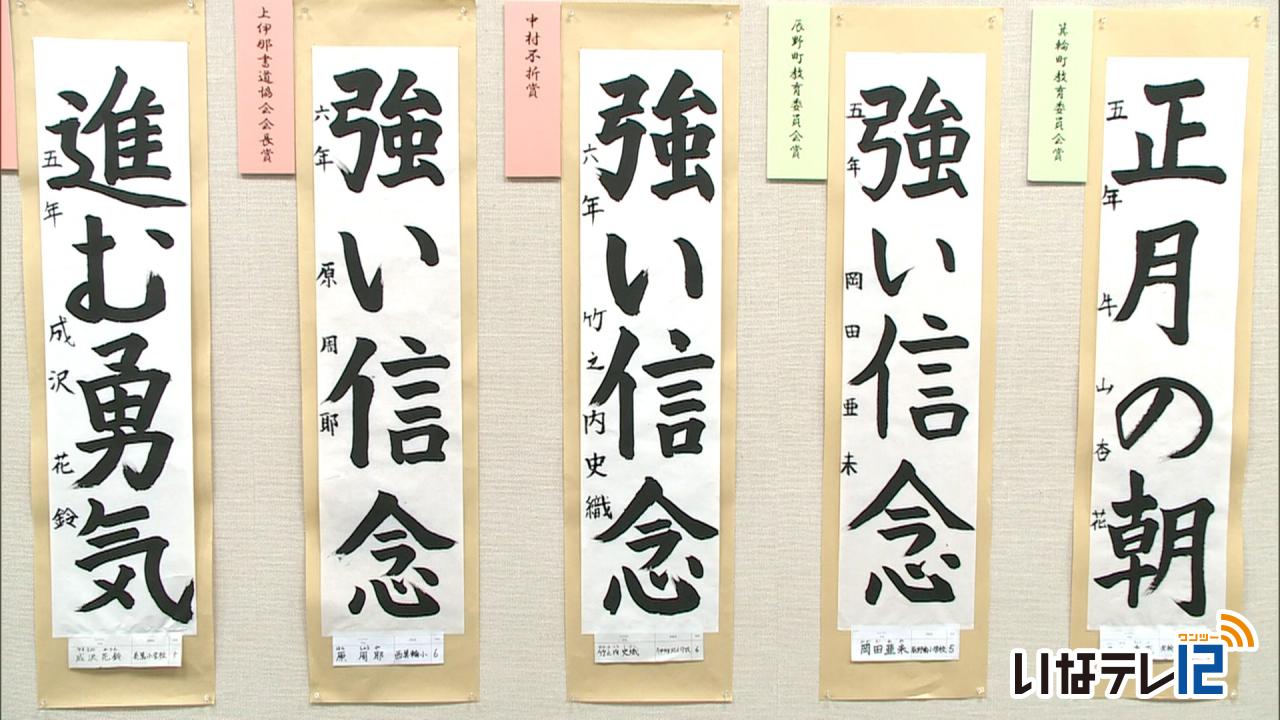

「伊那谷で育った中村不折に続け!子どもたちの書初め書道展」開催

小学5、6年生の書初め作品が並ぶ「伊那谷で育った中村不折に続け!子どもたちの書初め書道展」で伊那北小学校6年生の竹之内史織さんの作品が最高賞の中村不折賞を受賞しました。

16日に伊那文化会館で表彰式が行われ入賞者に表彰状が贈られました。

竹之内さんは保育園のときに習字を始め現在書道8段だということです。

竹之内さんの作品について実行委員長の泉石心さんは「これだけの書を書けることは素晴らしい。字の形、全体のまとめ方、線の強さが良かった。これからも書道を続けてもらいたい。」と話していました。

書道展は上伊那書道協会などが伊那谷で育ち日本を代表する書家として活躍した中村不折にちなみ開いているものです。

会場には上伊那を中心とした小学5、6年生の作品およそ420点が展示されています。

実行委員会は「児童たちが自然体で書き上げた作品を見てもらいたい。」と話していました。

書道展は24日まで伊那文化会館で開かれ、その後はアルプス中央信用金庫の本店や各支店で開かれます。 -

伊那小3年春組 ヤギとお別れ

伊那市の伊那小学校3年春組の児童は、1年生の時から学校で世話をしていたヤギを産直市場グリーンファームに返し、お別れしました。

子ども達は、午前7時50分にヤギ6頭を連れグリーンファームを目指し学校を出発しました。

道中、道路が汚れないよう、ヤギのフンを掃除しながら目的地をめざしました。

春組では1年生の時にグリーンファームからヤギ2頭を借り、総合学習の一環で世話を始めました。

頭数は年々増え、最終的には11頭となりました。

お別れまで自分たちの手で行いたいとの思いから14日と15日の2日間に分け歩いて連れていく事にしました。

およそ1時間30分かけてグリーンファームに到着し、連れてきたヤギを小屋の中に入れ、代表の児童が3年間の思い出をつづった手紙を読みました。

担任の春日健二教諭は「ヤギの餌やりや、小屋の掃除などを通して、他人への気遣いや優しさを育む事ができました」と話していました。

最後に、世話をした3年間を歌にしたオリジナルソングを歌いました。 -

高校入試前期選抜 4,046人に春

県内の公立高校前期選抜試験の合格発表が15日行われ合格した4,046人の受験生に一足早く春が訪れました。

前期選抜試験は、8日に実施されました。

上伊那の公立高校では621人が受験し401人が合格しています。

後期選抜試験は来月6日に行われ、合格発表は18日の予定です。

-

冊子「わたしたちの街の社会見学」寄贈

伊那市の総合広告会社アド・コマーシャル株式会社は地域にある企業の仕事の内容などをまとめた冊子「わたしたちの街の社会見学 上伊那版」を上伊那の小学校に寄贈しました。

15日伊那市役所で贈呈式が行われ協賛企業代表で伸和コントロールズ株式会社執行役員長野事業所長の佐々木勇さんが伊那市教育委員会の笠原千俊教育長に冊子のパネルを手渡しました。

冊子は子どもたちに地域産業への理解を深めてもらおうと作られたもので上伊那の39の企業が紹介されています。

笠原教育長は「地域の子どもたちの育ちに思いを寄せていただいていることをありがたく思う」と話していました。

冊子は地域別に県内47の市町村に配られ上伊那版は上伊那8市町村の小学4年生と5年生に贈られます。

-

南信工科短大 卒業研究発表会

南箕輪村の南信工科短期大学校の卒業研究発表会が15日開かれました。

卒業研究発表会では卒業見込みの2年生35人がロボットや無線・センサー技術などテーマを決めて発表しました。

電気・制御技術科の今井隆元さんは、ものとインターネットをつなぐIoTを活用して、肥満の解決を手助けするシステム構築について発表しました。

今井さんは「無線通信で得られた心拍数のデータなどから余剰カロリーを判定するためのプログラム作成することができた。」と話していました。

卒業研究発表会は学生が2年間の総まとめとしてこれまで研究してきた成果を披露するもので学生や教員のほか就職内定先の企業関係者など40人が話を聞きました。

-

上伊那高校の将来像 現役から意見聞く会3月開催

上伊那地域の高校の将来像を考える協議会は、現役の高校生や中学生から高校の在り方について意見を聞く会合を、来月28日に開きます。

14日は、伊那市のいなっせで、6回目となる上伊那地域の高校の将来像を考える協議会が開かれ、現役の生徒たちの話を聞く場「高校生と中学生の未来会議」を開くことが了承されました。

協議会では、現役の高校生・中学生から、上伊那の高校の在り方についての希望や意見を聞くとともに、高校改革について理解を深め、現状を共有する機会にしようと、未来会議を開きます。

上伊那各校から推薦を受けた高校生が主体となる実行委員会を組織し、企画、運営を行うということです。

来月28日に伊那市のいなっせを会場に開催し、上伊那の中学生と高校生に広く参加を呼び掛けています。

この日は、ほかに、1月下旬に伊那市・駒ケ根市・辰野町の3会場で開かれた、地域懇談会で出された意見を確認しました。3会場で180人が参加し、目指す生徒像、地域のかかわりについて等1,200余りの意見が寄せられ協議会で確認しました。

出された意見に対する論点整理が行われ、「多様なニーズにこたえる学び」「変化をチャンスととらえる」「子どもを主役に」「地域が当事者として支えていく仕組み」「少人数対応を考える」「教員の意識改革」をキーワードに方向性を見出していくことが確認されました。

-

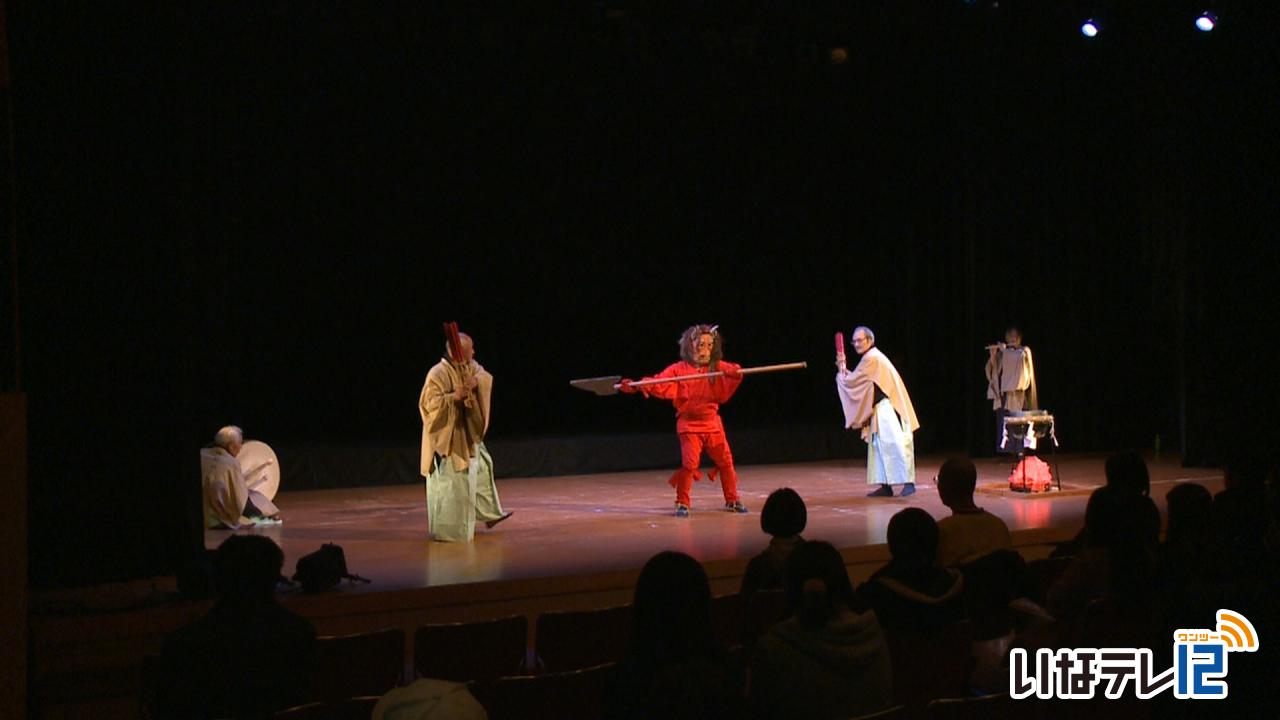

伊那で坂部の冬祭り

長野県の南端天龍村の霜月神楽、「坂部の冬祭り」の神事の一部が、3日伊那市のいなっせで披露されました。

坂部の冬祭りは、天龍村坂部の大森山諏訪社で1月4日午後6時から5日正午まで18時間にわたり行われている神事です。

600年続いているといわれ、国の重要無形民俗文化財に指定されています。

伊那芸術文化協会が、伊那でも見てもらおうと招き、保存会の中心メンバー10人が代表的な場面を舞台上で再現しました。

1月5日午前5時ころに最初の面が登場するたいきり面や湯立て神事の本舞、動作にメリハリのある天公鬼面、ユニークな魚釣りの4つの場面です。

保存会が外に出て舞を披露するのは珍しく、会場を訪れた人たちは、霜月神楽の世界に浸りました。

伊那芸術文化協会の松山光理事長は、「少子化で伝統文化は減っていく傾向。いかに後世に伝えていくかが課題だ」とあいさつしました。

天龍村坂部は、11軒14人が暮らす地域で、保存会では、「来年は、ぜひ現場に来て見てほしい」と話しています。

-

ピザ小屋づくりへ木造建築を学ぶ

南箕輪小学校の3年1組の児童はピザを焼く窯を囲う小屋づくりに取り組んでいます。

この取り組みを長野県建築士会上伊那支部のメンバーがバックアップします。

13日は小屋づくりを前に、加工された木材を組合せ木造建築の構造を学びました。

こちらは3年1組が去年10月にレンガで作ったピザ窯です。

子ども達が雨や風からピザ窯を守る為の小屋を欲しがっている事を建築士会のメンバーが知り、バックアップすることになりました。

本格的な小屋づくりに取り組む前に13日は木造建築の仕組みや建て方を学んでもらおうと授業が行われました。

ピザ小屋は3年1組の弾塚幸広君の絵を基に建築士会のメンバーが設計図を作ります。

26日にはクラス全員が15分の1の模型を作り、4月以降にピザ窯の小屋を作る計画だという事です。

建築士会上伊那支部の

辻井俊恵副支部長は「建築に興味をもってもらえるきっかけになればうれしいです」と話していました。

-

全県一斉に高校入試 前期選抜試験

高校入試前期選抜試験が8日、県内一斉に行われました。

南箕輪村の上伊那農業高校では、午前8時過ぎ、受験生が会場に向かっていました。

上伊那の公立高校では、伊那弥生ケ丘高校を除く7校で前期選抜試験が行われました。

上農高校では、生物生産・生命探究・アグリデザイン・コミュニティデザイン、4つの学科合わせて171人が志願していて、倍率は上伊那で最も高い2.14倍となっています。

県内全体ではおよそ6,800人が前期選抜試験に志願していて、このうち上伊那の7校には623人が志願しています。

長野県教育委員会によりますと、入試にかかわるトラブルはなかったということです。

前期選抜の合格発表は、15日に行われる予定です。 -

一茶の故郷から 井月を学ぶ

北信の信濃町のボランティアガイドや俳句愛好者など24人が1月31日伊那市の創造館を訪れ、井上井月の書などを見学しました。

信濃町の一茶記念館では、長野県で活躍した俳人について知識を深めようと毎年学習ツアーを行っています。

今年は幕末から明治にかけ上伊那を放浪した俳人・井上井月を学習テーマとし31日に伊那市を訪れました。

参加者は、創造館に展示されている、井月の書などを見学しました。

学習ツアーを企画した一茶記念館では「地域で親しまれている俳人・小林一茶と井上井月を通じて交流が深まれば」と話していました。

-

宮田 豚コレラ確認

宮田村の養豚場で飼育されている豚の検査が行われ、豚コレラの陽性反応が6日出ました。

長野県はこの養豚場で飼育されている全ての豚2444頭の殺処分を始めました。

防疫服を着た獣医師や県、上伊那の市町村職員など60人が養豚場で殺処分の準備を進めていました。

愛知県の養豚場から宮田村の養豚場へ5日豚コレラの疑いのある子豚80頭が出荷されました。

愛知県から5日連絡を受け長野県が検査を行ったところ、6日の朝子豚80頭のうち79頭から陽性反応がでました。

また、宮田村の養豚場が5日、松本市の処理施設へ出荷した38頭のうち12頭からも陽性反応が出たという事です。

午前10時、県庁と伊那合同庁舎などをテレビ電話の回線で結び長野県特定家畜伝染病対策本部会議が開かれました。

法律に基づき、24時間以内にこの養豚場の豚・2444頭全てを殺処分し、3日以内に近くに埋めるとしています。

国によりますと豚コレラは豚やイノシシが感染する病気で、人には感染しないという事です。また感染した豚肉を食べても健康への影響はないという事です。

長野県では近隣の養豚場について感染が拡大していないか、今後調査を行うとしています。

また、伊那保健福祉事務所には豚コレラに関する健康相談の窓口を設置しています。

伊那保健福祉事務所

平日 午前8時30分~午後5時15分

食品衛生に関すること 76ー6839

健康相談に関すること 76-6837 -

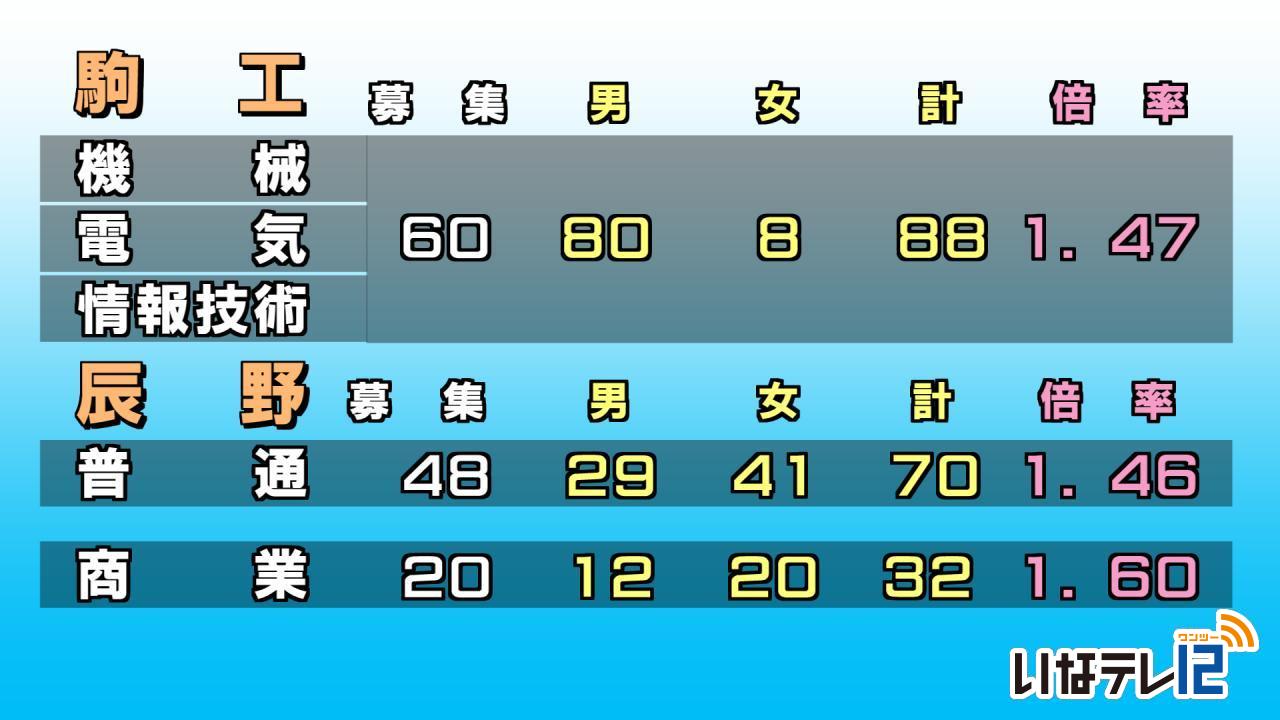

高校入試前期選抜志願者数

長野県教育委員会は、平成31年度公立高校入学者の前期選抜志願者数を、5発表しました。

上伊那で最も高い倍率は上伊那農業高校で2.14倍となっています。

辰野高校普通は、70人で

1.46倍、商業は32人で1.6倍となっています。

上伊那農業高校です。

生物生産、生命探究、アグリデザイン、コミュニティデザイン、4つの学科で171人が志願し、2.14倍となっています。

高遠高校普通は77人で1.43倍となっています。

伊那北高校理数は、35人で

0.97倍となっています。

赤穂高校商業は63人で1.58倍となっています。

駒ヶ根工業高校は、機械、電気、情報技術3つの学科で

88人が志願し、1.47倍となっています。

箕輪進修高校です。

普通Ⅰ部は25人で1.25倍、普通Ⅱ部は38人で1.9倍、普通Ⅲ部は5人で0.25倍、工業Ⅰ部は19人で0.95倍となっています。

高校入試前期選抜は、2月8日(金)、合格発表は15日(金)です。

-

箕輪 中村常会で伝統の念仏講

箕輪町北小河内の中村常会に江戸時代から伝わるとされる念仏講が3日に会所で行われました。

会所には、40人ほどが集まり、無病息災を願って長さ約10メートルの大数珠を回しました。

昔は、2月8日に、最近では、2月の第1日曜に行われています。

南無阿弥陀仏と書かれた掛け軸を祭壇に飾り灯明を供えます。

太鼓と鐘の音にあわせ南無阿弥陀仏と唱え、時計と反対回りに受け渡します。

行事を仕切るのは、当屋とよばれる当番で、今年は、根橋渡さん82歳です。

根橋さんは、昔からの念仏講の言い伝えを披露。

中学生を輪の中心に招き入れ伝統を引き継ぎます。

大きな数珠が自分の前に来ると願いごとをする習わしで、この日は、10周しました。

念仏講が終わると各戸から集めた米でつくる「お護符」と呼ばれるおにぎりとすまし汁を食べ行事をしめくくりました。 -

上伊那岳風会 伊那地区初吟会

詩吟の上伊那岳風会伊那地区初吟会が3日に伊那市のJA上伊那本所で開かれ、会員が今年1年のうたい初めをしました。

初吟会には、14ある伊那地区の教室に通う56人と青少年教室の6人、来賓6人のあわせて68人が出席しました。

全員で今年のうたい初めをした後に、ひとりひとり壇上に登り、漢詩や和歌、俳句などを吟じました。

上伊那岳風会伊那地区では、年間を通してコンクールや全国大会の予選会などを行っています。

初吟会実行委員長の赤羽仁さんは、「日頃から鍛えたのどを発揮して、よい1年のスタートにしてください」と会員によびかけていました。 -

「このまちのおしごとごっこ」9日開催

伊那商工会議所青年部は小学生に地元企業の仕事を体験してもらう「このまちのおしごとごっこ」を伊那市のいなっせで9日に開催します。

31日伊那商工会議所青年部のメンバーが記者会見を開き、概要を説明しました。

「このまちのおしごとごっこ」には伊那市内の24の企業や団体

が出展します。

体験できるのは警察官や美容師、パティシエ、大工など22の仕事です。

伊那商工会議所女性会と農事組合法人ミナミアグリ共同で「おかあさん」という仕事を体験してもらうことにしていて、主におにぎりの作り方を教えるということです。

開催日時は9日土曜日の午前10時から午後3時で会場は伊那市のいなっせ内、研修室やホールなどです。入場料は無料です。

伊那商工会議所青年部では「子どもたちが様々な職業に触れることで仕事の内容やこの地域で働く人を知る機会にしてもらいたい。」と話していました。

-

上伊那書道協会 新春役員展

上伊那の書道の指導者の作品展、上伊那書道協会新春役員展が、伊那市のいなっせで開かれています。

作品展では、26人がそれぞれ1点を出品しています。

毎年この時期に開いていて今回で16回目です。

テーマは「新春を寿ぐ」で、春らしい言葉を選んだ作品や、表装の作品が並びます。

漢字・かな・調和体・前衛など、様々なジャンルの書道作品が並んでいます。

上伊那書道協会事務局長の堀内郁子さんは、「書を通して好きな言葉や好きな字体を表現するのが楽しい」と話していました。

この上伊那書道協会新春役員展は、来月3日(日)まで伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

高校再編地域懇談会

上伊那地域の高校の将来像を考える協議会は、地域住民から再編について意見や思いを聞く、地域懇談会を29日、伊那市役所で開きました。

参加者からは活発な意見が出されていました。

懇談会は、多くの声を聞いて今後の検討に反映させようと開かれたもので、地域住民や学校教諭など伊那市を中心に63人が参加しました。

地域懇談会は、23日に駒ヶ根市で開かれ今回が2回目で、辰野町でも開かれます。

県教委が高校改革の実施方針について説明した後に、上伊那地域の高校の将来像、将来を見据えた学びの在り方をテーマに、6人ずつ10グループに分かれおよそ1時間、意見を交わしました。

参加者からは「統廃合より、まずは少人数学級を目指してほしい」「中学生にとって魅力ある高校をつくる事が大切だ」「学校間の連携でネットワークを繋いで授業が出来ないか」など様々な意見が出されていました。

最後にグループごと意見をまとめ発表しました。

懇談会には、箕輪進修高校の1、2年生も参加していました。

懇談会で出された意見は今後、事務局を務める上伊那広域連合のホームページで公開する他、来月14日に開かれる上伊那地域の高校の将来像を考える協議会で報告されることになっています。

-

冬の晴れ空の下 凧揚げ大会

昔ながらの冬の遊び「凧揚げ」を地域の子ども達に楽しんでもらおうと27日、伊那市の天竜川河川敷でで「春近子ども凧揚げ大会」が開かれました。

子ども達は、この日のために整備された河川敷で、手作りの凧や市販の連凧などを揚げていました。

この日は晴天に恵まれたものの会場周辺は風が弱く、子ども達は悪戦苦闘しながら凧を揚げていました。

イベントは、子ども達に昔ながらの冬の遊びを楽しんでもらうとともに、東西春近で交

流の輪を広げてもらおうと去年か始まりました。

実行委員会の唐木一平委員長は「外で遊ぶことが少なくなってきた中、自分たちでつくった凧で競い合ってうまい子が教えてあげる。そうなってくれば交流の輪も広がっていくと思う」と話していました。

会場となった天竜川と三峰川合流点の河川敷には、東西春近の子どもとその保護者、およそ200人が集まり、凧揚げを楽しんでいました。 -

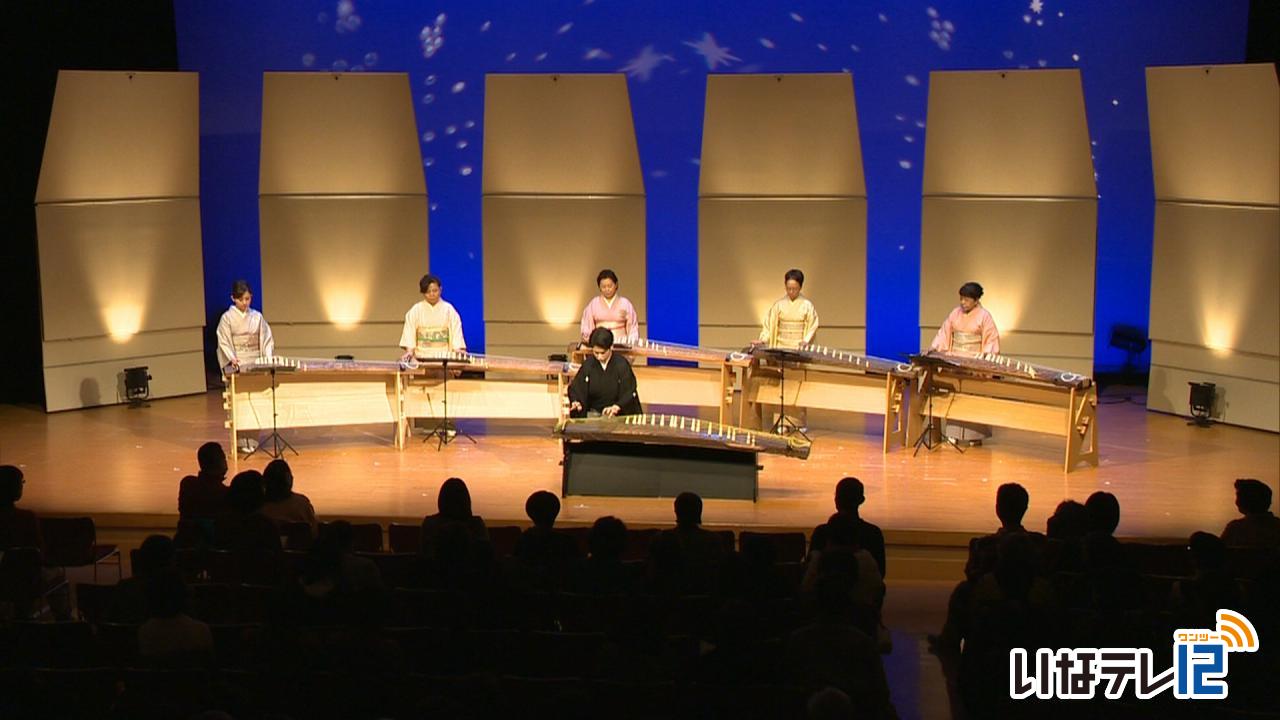

まちなかJapan+コンサート

東京で活動する若手の箏や尺八演奏家と上伊那の邦楽愛好者によるコンサート「まちなかJapan+」が27日伊那市のいなっせで開かれました。

「まちなかJapan」は舞台から飛び出して不特定多数の人たちに邦楽に親しんでもらおうと活動している若手グループです。

伊那での演奏会は去年に続き2回目で、地元からは上伊那を中心に20人余りが出演し演奏を披露しました。

-

中学生が雅楽に親しむ

伊那市の春富中学校で日本古来の音楽、雅楽の演奏会が25日開かれました。

春富中学校では3年生が音楽の授業でリコーダーや太鼓を使い雅楽に取り組んでいます。

演奏会は生の演奏を聞きより親しみを持ってもらおうと春富中学校が開いたものです。

演奏したのは上伊那の神職でつくる伊那雅楽会です。

メンバーは介護施設や地域の文化祭、イベントなどで演奏しその普及に努めています。

本格的な演奏を聞いた生徒たちは「指揮者がいないにもかかわらず音が合い、舞いも一体化していた。生演奏を聞くのは初めてだったので貴重な経験になった。」と話していました。

伊那雅楽会楽長の花畑樹彦さんは「雅楽は音楽の教科書に記載されている一方で演奏を聞く機会はあまりありません。日本の心を支える大切なものとして伝えていきたいです。」と話していました。

-

箕輪町長 合唱ダブル日本一快挙に喜ぶ

箕輪町の箕輪中部小学校と箕輪中学校がこども音楽コンクールの全国審査でともに最高賞の文部科学大臣賞を受賞したことについて、白鳥政徳町長は、「快挙でありがんばってくれた子どもたちにエールを送りたい」と話しました。

24日、箕輪町役場で開かれた定例記者懇談会で白鳥町長はこのように話しました。

箕輪町では、来週にも庁舎に懸垂幕を掲げて快挙を祝います。

また、できれば保護者などを招き発表会を開きたいとしています。

201/(火)