-

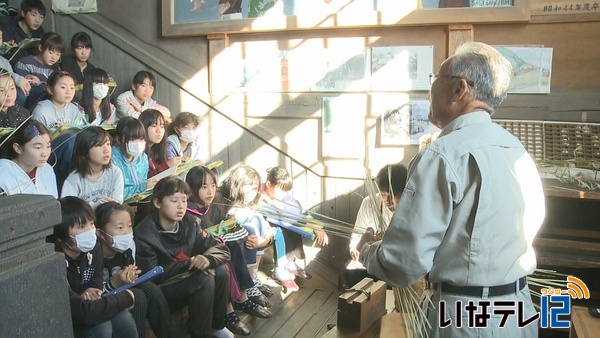

伊那小6年孝組 篶竹細工を学ぶ

伊那市の伊那小学校6年孝組の児童は、江戸時代から美篶に伝わる篶竹細工について10日学びました。 孝組の児童ら40人は10日、美篶小学校資料館を訪れ美篶地区に伝わる篶竹細工について学びました。 指導したのは、川手竹細工クラブの矢野正明会長です。 矢野さんは、竹ひごの作り方や、保管方法のコツなどを教えていました。 篶竹細工は江戸時代から美篶地区に伝わる竹細工で、県の伝統工芸品にも認定されています。 孝組では、4年生の頃から総合学習で竹細工について学んでいます。 修学旅行で訪れた山梨で伊那にも竹細工の歴史があると知り、その歴史や技術を学ぼうと、資料館を訪れました。 児童からは、ビクやザルを作るためのコツや、道具の使い方などについて質問が出されていました。 子ど達は、卒業にむけ地元で採れた竹を使い、作品づくりにも取り組んでいくという事です。

-

伊那市内の介護予防自主グループ交流発表会

伊那市内で活動する介護予防自主グループの交流発表会が、9日、いなっせで開かれました。 この日は、8つの自主グループが、それぞれが選んだ曲に乗せて、体操を発表しました。 4年まえ、伊那市が主催した介護予防教室が終了となった際、活動を続けたいと声が上がり、自主グループが各地で順に立ち上がりました。 4年間で8グループが発足し、介護予防推進員・いきいきサポーターの指導を受けて活動しています。 それぞれが独自に活動しているため、交流する機会を作りたいと、いきいきサポーターが実行委員会を作り、今回初めて発表会を開きました。 メンバーは、音楽に合わせて手を伸ばしたり、足を上げたりしていました。 実行委員長の原 泰子さんは、「高齢になってもスポットライトを浴びて発表する機会があってうれしいと皆さんいきいきとしている。来年も続けていきたい」と話していました。

-

没後45周年 中川紀元展

辰野町出身の洋画家・中川紀元の没後45周年を記念した作品展が、伊那市坂下のはら美術できょうから始まりました。 会場には、紀元の壮年期から晩年までの作品60点が展示されています。 洋画や墨彩画、版画などがあり、サイズは3号から20号です。 はら美術が、数年かけて収集した作品で、紀元の作品だけをこれだけ集めてギャラリーで展示するのは非常に珍しいということです。 中川紀元は、1892年に現在の辰野町で生まれました。 アンリ・マチスに師事した初の日本人で、当時のヨーロッパの最先端を日本に持ち帰り、洋画界に大きな影響を残したとされています。 絵の購入を検討していた男性は、「独特のタッチで紀元の絵はすぐにわかる。見れば見るほど味が出る」と話していました。 没後45周年・郷土の魁(さきがけ)・中川紀元展は、19日(日)まではら美術で開かれています。

-

第1回いなっせ演劇フェス 4団体が出演

上下伊那や岡谷、佐久などで活動している個人や団体が出演する第1回いなっせ演劇フェスが3日、4日の2日間、伊那市のいなっせで開かれました。 劇団同士の交流や情報発信の場として伊那市生涯学習センターが企画し今年初めて開いたものです。 上下伊那や岡谷、佐久などで活動している4団体が演劇を披露しました。 このうち、伊那市を拠点に活動している劇団花野は、昭和初期を舞台にした喜劇を演じました。 1組の夫婦のもとに離婚を考えている女性が相談に訪れる場面を中心に夫婦の在り方を問う内容です。 会場には市内を中心に約80人が訪れました。 第2回は来年8月11日に開かれる予定で、来年1月から出演する団体の募集を始めるという事です。

-

村内の文化団体が成果を披露

南箕輪村民センターで、村内の文化団体が成果を披露する村民文化祭が行われました。 文化祭2日目の5日はステージ発表が行われ、公民館のギター講座や、大正琴、エアロビクスなど、38団体が発表しました。 また、2階では作品展示が行われ、切り絵や陶芸、生花などおよそ1000点が並びました。

-

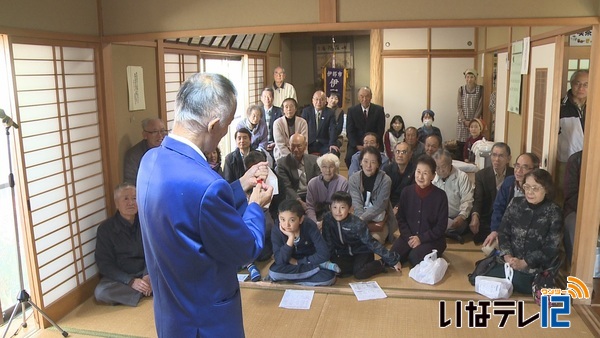

伊那部文化祭にぎやかに

伊那市西町区伊那部常会の文化祭が、5日伊那部集会所で行われ、子どもからお年寄りまで多くの人で賑わいました。 今年のテーマは、みんなで楽しむ「いなっぺフェスタ」。 伊那部集会所では、マジックショーやビンゴゲームなど趣向を凝らした様々な催しが行われ、多くの地域住民が楽しみました。 マジックショーは、地元の伊藤光博さんが趣味の手品を披露。 20年続けているというその腕前と、ユニークな語り口調に会場からは、大きな拍手が送られいてました。 今年は、常会の役員が80歳以上の高齢者宅を訪問し来場をよびかけたこともあって、お年寄りの姿が多く見られました。 2階では、作品展示、外には飲食コーナーも並び、野菜やシクラメンを買い求める人もいました。 伊那部常会町総代の丸山正雄さんは、「お年寄りから子どもまでみんなで楽しめる場になった」と話していました。 ビンゴゲームには、60人が参加し、数字が読み上げられるたびに一喜一憂しながら楽しんでいました。

-

みのわ町民文化祭 音楽の広場でステージ発表

箕輪町のみのわ町民文化祭が3日から5日までの3日間の日程で行われています。 2日目の4日は音楽の広場と題したステージ発表が行われました。 町文化センターでは、町内の音楽サークルなど14団体が発表しました。 このうち、小学1年生から高校2年生までの21人が所属するみのわ太鼓ジュニアは2曲を披露しました。 箕輪東小学校合唱団は、アニメソングをオリジナルの振り付けで披露しました。 5日は正午から芸能の広場が行われ、日本舞踊や太極拳などを25団体が発表します。 町文化センターと地域交流センターには、町民が制作した手芸作品や絵画など1,200点余りが展示されています。 みのわ町民文化祭は5日までとなっています。

-

第1回高遠石工写真コンテスト

江戸時代に活躍した高遠石工の魅力を再発見する第1回高遠石工石造物フォトコンテストの表彰式が、2日、伊那市役所で行われました。 最優秀賞には、岡谷市の小口 照人さんの作品が選ばれました。 ライトアップされた建福寺の千手観音を写した作品です。 「ライトアップされ、これまでにない美しさをとらえた作品」と評価されました。 この日はそのほか、優秀賞や佳作など4人に表彰状が贈られました。 高遠石工石造物フォトコンテストは、江戸時代に活躍した石工の作品の魅力を再認識してもらいたいと、伊那市高遠町「日本で最も美しい村」推進委員会が、今回初めて開きました。 県内外の22人から47作品が寄せられ、9作品が入賞しました。 伊那市ではこれらの写真を、ホームページやポスター、切手シートなどで活用していきたいとしています。

-

2018信州総文祭に向けプレ大会で気運高める

高校文化部の全国大会「高校総合文化祭-2018信州総文祭」が、来年8月に長野県を会場に開かれます。 28日には、松本市のまつもと市民芸術館でプレ大会の開会式が行われました。 開会式では、「仕事で悩む若者が、ふるさと信州に帰省し自分を見つめ直す」というストーリーの演劇が行われました。 演劇のストーリーに合わせて県内の高校文化部の代表がダンスやパラパラ漫画、和太鼓などそれぞれの活動の成果をアピールしました。 プレ大会は、来年8月に行われる2018信州総文祭の本大会に向けて機運を盛り上げようと、県内各地で部門ごとに開かれるもので、この日の総合開会式には、高校生およそ750人が参加しました。 開会式の最後には、総文祭の実行委員長で伊那北高校2年の桐山尚子さんが、本大会の成功を祈ってあいさつをしました。 信州総文祭のプレ大会は、来年8月の本大会に向けて、3月まで県内各地で部門ごとに開催されます。

-

南箕輪村イングリッシュキャンプ

子どもたちに英語に親しんでもらう南箕輪村のイングリッシュキャンプが、29日、村公民館などで行われました。 キャンプには村内の小学5・6年生15人が参加し、上伊那でALTとして活躍する外国人6人と交流しました。 お昼には、カレーやサラダ、目玉焼きトーストを作って交流しました。 イングリッシュキャンプは、子どもたちに英語に親しんでもらいたいと、南箕輪村教育委員会が今回初めて開きました。 村内の小学校では、現在週に1回英語の授業が行われています。 キャンプのルールは英語で話すことです。 村内の小中学校のALTを務めるアレックスさんが、目玉焼きトーストの作り方を紹介していました。 村教育委員会では、今後も継続的に子どもたちが英語に親しむ機会を作っていきたいとしています。

-

伊澤修二記念音楽祭 「第九」を披露

第31回伊澤修二記念音楽祭が28日、伊那市内で行われ、東京芸術大学シンフォニーオーケストラの演奏に合わせて、市民合唱団が交響曲第9番を歌いました。 伊澤修二記念音楽祭第2部は、伊那文化会館で行われました。 東京芸術大学の迫昭嘉音楽学部長が指揮を務め、ベートーヴェン作曲の交響曲第9番を演奏しました。 東京芸大シンフォニーオーケストラの演奏に合わせて、伊澤修二記念音楽祭合唱団と市内4つの高校の合唱団の総勢250人が披露しました。 音楽祭は、高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の功績を称えようと、東京芸大が創立100周年を迎えた昭和62年から毎年行われています。 音楽祭の模様は、年末にご覧のチャンネルで放送します。

-

伊那愛石会 水石展29日まで

天竜川水系で集めた石を展示する伊那愛石会の水石展が28日と29日の2日間、伊那市の坂下公会堂で開かれます。 27日は展示会を前に準備が行われ、会場には会員17人の作品32点が並べられました 伊那愛石会は天竜川水系で集めた石を毎年展示していて今回で57回目となります。 会員による審査の結果、最高賞の伊那市長賞には、駒ケ根市の安藤征義さんの滝石が、伊那ケーブルテレビジョン賞には箕輪町の川上敏夫さんの島形石が選ばれました。 水石展は28日と29日の2日間、伊那市の坂下公会堂で開かれます。

-

ICT教育セミナー 町内小中学校で公開授業

箕輪町でICT機器を使った授業の進め方について考えるセミナーが27日開かれました。 町内の小中学校では、公開授業が行なわれました。 箕輪中部小学校の6年3組の教室では、算数の授業が行われ、正比例と半比例について学んでいました。 担任は、子供たちがイメージしやすいよう挿絵が動くデジタル教科書を用い説明していました。 箕輪町は、今年度、文部科学省から委託を受けICT機器を使った授業の研究を行っています。 セミナーは情報を広く発信すると共によりよい授業の進め方を研究しようと開かれ、県内からおよそ60人の教師や教育関係者が訪れました。 箕輪町での研究の成果は年度末までに国に報告され、2020年からの次期、教育指導要領の参考にされるという事です。

-

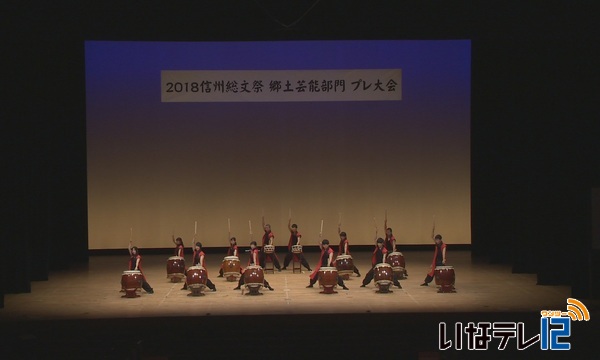

信州総文祭 郷土芸能部門プレ大会

来年8月に長野県で行われる全国高校総合文化祭のプレ大会が県内各地で行われています。 郷土芸能部門のプレ大会が22日、伊那市の伊那文化会館を会場に開かれました。 プレ大会には、県内の辰野高校と阿南高校の2校のほか、プロやアマチュアなど、太鼓演奏や伝統芸能に取り組む7団体が出場しました。 このうち辰野高校桜陵(おうりょう)太鼓部は、2曲を演奏しました。 また、地元からは、南箕輪村で活動する太鼓グループ「鼓龍(こりゅう)」と、伊那市富県で活動する歌舞劇団田楽座が太鼓や伝統芸能を披露しました。 全国高校総合文化祭・信州総文祭は、来年8月8日から10日まで、県内各地で開催されます。 本番も、伊那市の伊那文化会館で郷土芸能部門の大会が開かれる予定です。

-

南箕輪村民文化祭に向け出演団体が練習

南箕輪村の文化団体が展示やステージ発表を行う、「南箕輪村民文化祭」が11月4日・5日に行われます。 25日夜は、出演団体が発表に向けて練習をしました。 村民センターホールでは、ステージ出演団体が登場の仕方や照明のタイミングなどを確認して本番に備えていました。 南箕輪村民文化祭は来月4日・5日に村民センターで行われ、タレントで落語家のヨネスケさんの講演会が4日に、ステージ発表が5日、展示は2日間行われます。

-

平成30年度入学公立高校 募集定員公表

長野県教育委員会は、来年度の公立高校の生徒募集定員を、26日に公表しました。 平成30年度から学科を改編する上伊那農業は、新しい4つの学科一括で、160人となっています。 赤穂は、普通科が今年度より40人少ない120人の募集となっています。 それでは、上伊那の状況をお伝えします。 辰野高校は普通120人、商業40人の募集です。 伊那北高校は、普通200人、理数40人の募集です。

-

演劇フェス来月3日、4日に開催

南信地域の演劇愛好者の発表の場として、来月3日4日の2日間伊那市のいなっせで演劇フェスが初めて開かれます。 フェスは、発表の場や演劇団体同士が交流する機会を増やし、演劇で地域を活性化しようと伊那市が開くものです。 フェスには、南信地域で演劇の活動をする4団体が出演します。 24日は、ニシザワいなっせホールのステージで稽古が行われました。 上伊那地域の演劇愛好者で集まる劇団花野は、今回のフェスに合わせて結成したということです。 フェスでは、倦怠期の夫婦を描いた昭和初期を舞台とした喜劇を披露します。 演劇フェスは、来月、3日4日の2日間、伊那市のいなっせで開かれます。 2日間出入りが出来る前売りパスポートを1000円でいなっせ5階で販売しています。 伊那市では、フェスを定着させ、高校生にも参加してもらえるイベントにしていきたいとしています。

-

伊那市の旧井澤家住宅でパッチワークキルト展

伊那市西町の旧井澤家住宅でパッチワークキルト展が21日から始まりました。 会場にはタペストリーや小物など100点が展示されています。 展示会を開いたのは駒ヶ根市の教室「パッチワークキャット」のメンバー10人です。 教室の名前にちなんで猫をモチーフにした作品もあります。 メンバーは「ひと針ひと針心を込めて縫いました。作品をみてほのぼのとした幸せを感じてほしいです」と話していました。 展示会は10月30日(月)まで旧井澤家住宅で開かれています。

-

東山魁夷作品展 21日から開催

伊那では初めてとなる、日本画家の東山魁夷の作品展があすから伊那文化会館で開かれます。 会場には、魁夷の制作した日本画やスケッチのほか、代表作の複製など50点が展示されています。 東山魁夷は、1908年横浜生まれの日本画家です。 国民的画家として活躍し1999年に90歳で亡くなりました。 この作品は、魁夷が63歳の時の作品で、ドイツの市庁舎を描いたものです。 今回の作品展の中で唯一展覧会へ出品するために制作されたものです。 また、魁夷が10年かけて制作した唐招提寺御影堂の障壁画の複製なども展示されています。 作品展は、長野市の東山魁夷館の改修工事期間中に、魁夷の作品を南信でも見てもらおうと開かれました。 改修工事は2~3年の予定で、その間県内展示会を開くのは今回のみだということです。 東山魁夷の作品展は来月21日まで伊那文化会館で開かれています。 21日は午後1時30分からギャラリートーク、来月4日には学芸員によるミニ講座が開かれます。

-

22日に春富中学校吹奏楽部がラストコンサート

今月22日に伊那市の春富中学校吹奏楽部によるラストコンサートが春富中学校第二体育館で開かれます。 ラストコンサートは3年生最後の演奏で当日は2時間にわたり約20曲を披露します。 吹奏楽部は部員が55人でそのうち3年生は14人です。これまで持てる力を発揮して しっかりした演奏をしようと「全力疾奏 届ける音楽、届ける想い」をスローガンに活動してきたということです。 今年度は県大会で優秀賞に選ばれ東海マーチングコンテストにも出場しました。 顧問の金子正洋教諭は3年生について「人数は少ないが活動に熱心で下級生を引っ張ってきてくれた。」と話していました。

-

「ポレポレわんぱく村」子どもたちに様々な体験を

伊那市高遠町で活動している信州高遠花摘み倶楽部などは、子どもに様々な体験をしてもらうイベント「ポレポレわんぱく村」を14日に行いました。 会場には、7つの体験型のブースが設けられ、訪れた親子連れが楽しんでいました。 アフリカの楽器に触れられるブースでは、ヤギの革でできたギニアの太鼓の演奏を体験していました。 このイベントは、伊那市高遠町のポレポレの丘で活動している信州高遠花摘み倶楽部のメンバーと、県内各地でイベントを企画している信州体験の風をおこそう運動推進事業実行委員会が初めて企画したものです。 倶楽部では「遊びを通じて様々な経験をし、心も体も元気な子供に育って欲しい」と話していました。

-

箕輪南小学校 全校で「もみじ給食」

箕輪町の箕輪南小学校は、地域の人を招いて、全校で給食を味わう「もみじ給食」を18日に行いました。 秋の紅葉をたのしみながら学校の庭で食べる予定でしたが、気温が低かったため体育館に集まりました。 食材を提供している地域の農家2人が招待され、児童と一緒に給食の時間を過ごしました。 この日のメニューには、2人が提供した米とカボチャが使われています。 箕輪南小学校では、「農家の人が苦労して食材を作ってくれている事に思いをはせながら味わってもらいたい」と話していました。

-

プログラミング×ドローン 長谷小で体験会

2020年から小学校で必修化となるプログラミング教育にむけて、伊那市はドローンを取り入れた授業を実施します。 これに先立ち、ドローンの体験会が、16日、長谷小学校で開かれました。 16日は、長谷小学校の5年生が、全校児童にドローンの操作方法を教えていました。 5年生は、今年の夏から総合学習として、プログラミングについて学んでいます。 プログラミングとは、コンピュータープログラムを作成し、人間の意図した処理を行うようコンピューターに指示を与える行為です。 市では、2020年から小学校で必修化となることから、伊那市らしい取り組みを行おうと、今回プログラミングができるドローンを10基導入しました。 5年生は、先週初めて扱ったということですが、慣れた手つきで教えていました。 他に、災害現場や工事現場などで活用する大型ドローンのデモンストレーションが行われました。 ドローンを使った撮影などを行っている手良の蟹澤幸一さんが、上空から記念写真を撮っていました。 18日からは、ドローンフェス㏌INA Valleyが長谷を会場に開かれます。 市では、「地域で行われている最先端技術の取り組みに興味を持ってもらいたい」と話していました。

-

伊澤修二記念音楽祭に向け 迫学部長が指導

28日に行われる第31回伊澤修二記念音楽祭で東京芸術大学の学生オーケストラと共演する合唱団の練習が13日行われ、当日指揮をする迫昭嘉音楽学部長が指導しました。 13日は公募により選ばれた合唱団と、当日一緒に歌う伊那市内4つの高校の合唱部の部員が練習しました。 迫学部長は去年の音楽祭ではピアノ演奏を披露していて、音楽祭への出演はこれで3回目です。 当日はベートーヴェンの交響曲第9番第4楽章をドイツ語で歌います。 迫学部長は、ドイツ語の発音やリズムなどを指導していました。 練習は当日までにあと2回行われる予定です。 伊澤修二記念音楽祭は28日に行われます。 迫学部長指揮による第九の演奏は、第二部で午後2時30分から伊那文化会館で行われます。

-

大政奉還から150年 特別展「庶民が見た幕末」

徳川幕府が大政奉還してから今年で150年となります。 14日から、箕輪町の幕末をテーマにした箕輪町郷土博物館の特別展が始まりました。 「庶民が見た幕末~箕輪郷騒動記~」と題した特別展では、当時の箕輪郷で起こった2つの出来事「水戸浪士の松島宿止宿」と「太田領離脱騒動」を取り上げていて、関係資料23点が展示されています。 「水戸浪士の松島宿止宿」は、当時の箕輪郷には、松島宿という宿場町があり、水戸浪士が宿泊した出来事です。 水戸浪士の一行は、尊王攘夷の志をのちの徳川慶喜に訴えるため、伊那街道を通り、京都に向かいました。 もうひとつは、「太田領離脱騒動」です。 こちらは、江戸中期から箕輪郷のおよそ半分を治めていた太田氏の具足です。 太田領は年貢が高く領民に不満がつのっていたことから、明治新政府が成立したことをうけ、太田領を離脱したいという騒動が起こりました。 特別展「庶民が見た幕末」は、来月12日まで、箕輪町郷土博物館で開かれています。 22日と来月11日には展示解説、今月29日には太田氏ゆかりの地を歩くイベントが行われます。

-

老松場古墳群 調査結果速報展

南信最古の可能性もある伊那市東春近の老松場古墳群についての調査結果をまとめた速報展が、伊那市の創造館で開かれています。 会場には、老松場古墳群について解説したパネルやドローン映像・巨大地図などが展示されています。 2015年2月に地区住民が一帯を公園として整備をする活動を始めたことが今回の発見につながりました。 整備活動に参加していた東春近小学校の子どもたちが、古墳群の一つが前方後円墳ではないかという疑問を持ち、その年の12月に測量を行いました。 その結果前方後円墳の可能性が高まり、関西大学と伊那市教育委員会が合同で3年がかりの調査を始めることになりました。 今年8月にはその第1次調査が行われ、これまでの動きと調査結果をまとめたものが今回の速報展です。 伊那ケーブルテレビでは、このほど、現地で、長野県考古学会の小林 正春会長や創造館の濵 慎一学芸員を招いて番組収録を行いました。 来年8月には現地で発掘調査が予定されています。 速報展では、上伊那のほかの遺跡から出土した勾玉や鉄の刀なども展示されています。 老松場からも同じような出土品がでることが予想されるということです。 老松場古墳群の調査速報展は、11月13日まで行われています。 なお伊那ケーブルテレビの老松場古墳群について扱った番組「月刊ワイドニュース10月号」は、17日までご覧のチャンネルで放送しています。

-

中国西安の幼稚園 村保育園視察

中国西安市の幼稚園の関係者が、12日、南箕輪村の中部保育園を訪れ、日本の保育の様子を視察しました。 中部保育園を訪れたのは、中国西安市の嘉祥幼稚園の園長や保育士ら4人と、今回の訪問をサポートしている日中友好文化経済交流協会のメンバーです。 訪問団は、園内を視察して回りました。南箕輪村内の5つの園と、西安市の幼稚園は、国際交流を行う調印を平成7年に結びました。 以来、交流が続けられていましたが、国際情勢の変化などもあり、5年間ほど疎遠になっていました。 交流協会のメンバーが、今年6月に西安市を訪れたことが縁で、交流を復活させ発展させようという運びとなり、今回、訪問団が村を訪れることになりました。 訪問団は、園の設備について質問したり、園児と触れ合うなどしていました。 年長クラスではハンカチ落としをして遊んでいましたが、中国にも同じゲームがあるということで、歌を紹介していました。 今回の訪問受け入れの中心となった、西安出身で、日本に帰化した日中友好文化経済交流協会理事長の吉田(よしだ) 明玉(あきお)さんです。 この交流を保育園だけでなく、上伊那地域全体に広げていきたいと考えています。 訪問団は、12日、南箕輪村長を表敬訪問したほか、高齢者福祉施設なども見学しました。 一行は13日も、上伊那地域の施設を視察し、14日に帰国する予定です。

-

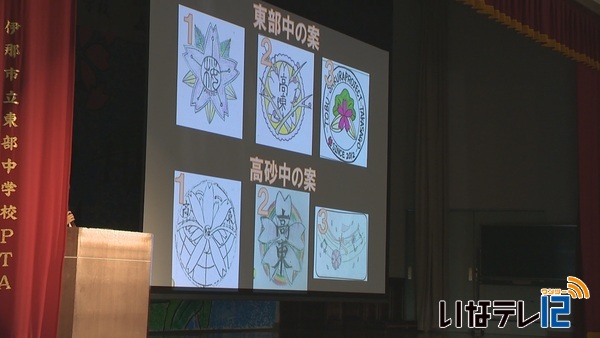

2校の交流の絆をシンボルマークに

伊那市の東部中学校が、タカトオコヒガンザクラの縁で交流を続ける宮城県仙台市の高砂中学校との絆を深めようと、両校の交流を表現したシンボルマークの作製が進められています。 10日は、高砂中学校の生徒およそ30人が東部中を訪れ、両校の交流の絆を目に見える形で表現しようと、シンボルマークの作製について意見を交わしました。 これまで考えてきたシンボルマークが両校から提案されました。 東部中では、それぞれに植えられた4本の桜を表現したシンボルマークなど3つが提案されました。 高砂中からは、東部中と高砂中を結ぶ桜の後ろに虹が表現されたシンボルマークなど3つが提案されました。 生徒からは、「それぞれの絆がひと目でわかるようなシンボルにしたい」といった意見が出されていました。 東部中の桒原泰成(くわばらたいせい)会長は「シンボルマークを見れば、高砂中は東部中のことを、東部中は高砂中のことを思い出すような、そんなものができればうれしい」と話していました。 高砂中の橋浦陽之介(はしうらひろのすけ)会長は「交流がひと目で分かって、後世に引き継いでいけるようなマークにしたい」と話していました。 シンボルマークは、今後お互いの執行部で検討を重ね、早ければ年末に決まるということです。

-

油絵とアクリル画 北彩の会展

上伊那の絵画愛好者でつくる北彩(ほくさい)の会の展示会が、伊那市のいなっせで開かれています。 会場には、油絵とアクリル画、40点が展示されています。 北彩の会は、上伊那の絵画愛好者でつくるグループで、週に一度市内で集まって活動しています。 年に一度、活動の発表の場として展示会を開いていて、今年で4回目です。 各種展示会にも出品し技術を磨いていて、この作品は、今年の伊那美術展に出品し、最高賞を受賞しています。 北彩の会の展示会は、15日(日)まで伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

福与諏訪社の秋の例大祭 子供みこし練り歩き

箕輪町福与では、福与諏訪社の秋の例大祭に合わせて8日に子供みこしが区内を練り歩きました。 福与区に住む保育園児から小学6年生までの子供60人が、みこしを担ぎました。 笹につけた提灯を持った行列が先頭を行き、みこしが続きます。 午前9時10分に福与公民館を出発し40分ほどかけて福与諏訪社を目指しました。 みこしは、区民一体となって元気になる地域づくりを進めようと平成23年度に発足した「福与と人を元気にする会」が手作りしたものです。 毎年秋の例大祭で担いでいて、今年で7年目になります。 今年は、新しく俵みこしを作りました。 会では、「子ども達に楽しんでもらい、賑やかな祭りにしていきたい」と話していました。

201/(火)