-

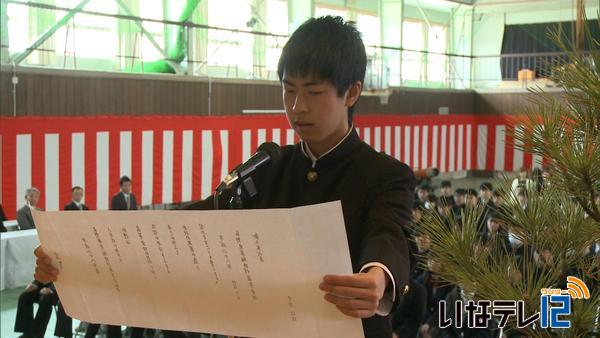

箕輪進修高校 入学式

箕輪町の箕輪進修高校の入学式が6日行われました。 新入生133人が高校生活をスタートさせました。 今年度、箕輪進修高校に入学したのは、男子105人、女子28人の、合わせて133人です。 クリエイト工学科に40人、普通1部に50人、2部に31人、3部に12人が入学しました。 花岡 秀樹校長は、「自分なんてこんなものと思わないで、意欲的に取り組むことで新たな自分を発見できる。自分探しの旅を始めてほしい」と式辞を述べました。 普通科1部の中坪 壮汰さんが宣誓しました。 箕輪進修高校は、平成20年から多部・単位制を導入しています。 1部から3部までのいずれかに所属しますが、目標に応じたカリキュラムで学習することができます。 昼前から授業が始まる2部と、夕方から授業が始まる3部は、4年間での卒業が基本となっています。

-

有賀君 世界児童画展で特別賞

伊那市西箕輪の小学校1年生の有賀亮輔君の描いた水彩画が世界児童画展で特別賞を受賞しました。 4日は父親の有賀正(まさ)利(とし)さんと亮輔君が市役所を訪れ白鳥孝市長に特別賞受賞を報告しました。 特別賞を受賞した水彩画です。 保育園で読んだ聞かせをした絵本を基に、主人公の象になってなにをやりたいかをイメージして描いた作品です。 白鳥市長は「色使いにセンスを感じる。」と亮輔君をほめ、「伊那市の保育が実を結びうれしい」と話していました。 父親の正利さんによりますと亮輔君はコツコツと物事を行うタイプで、自宅でもよく絵を描いているという事です。 小学校の入学式を2日後に控えた亮輔君は「小学校でも大好きな動物の絵を描きたいです」と話していました。 世界児童画展には国内外から7万2千点あまりの応募があり、亮輔君の作品は上から3番目の特別賞を受賞しました。

-

東春近保育園 新しい園舎で初めての入園式

伊那市内の保育園で4日、一斉に入園式が行われました。 このうち東春近保育園では、保育園の統合により建てられた新しい園舎での初めての入園式が行われました。 未満児を含む72人の新入園児が、保護者に手を引かれ入園式の会場に集まりました。 東春近保育園は、東春近中央保育園と東春近南部保育園の統合により新築されました。 中央保育園の園児は1月からこの園舎を利用していましたが、南部保育園の園児は4日から新しい保育園での生活が始まりました。 東春近保育園の開園式に続き入園式が行われました。 唐澤はる代園長は、「新しい保育園で元気に遊びましょう」と園児たちに呼びかけました。 統合により東春近保育園の未満児を含む園児数は、4月4日現在で156人となり、市内では竜東保育園の195人に次いで2番目に人数の多い保育園となっています。 入園式が終わると教室に戻り初めてのおやつを楽しみました。 年少園児は来週末まで午前中のみの保育となっていて、18日から通常保育が始まります。 なお、箕輪町と南箕輪村の保育園では、5日に一斉に入園式が行われます。

-

伊那北高校ジョイントコンサート

伊那北高校の音楽部と吹奏楽部合同の「第37回ジョイントコンサート」が3月24日に伊那市の伊那文化会館で開かれました。 コンサートは第1部と第2部に分かれ、音楽部と吹奏楽部がそれぞれ演奏を披露しました。 第2部の最後には、全員で演奏が行われました。 「JOYラジ」と題したラジオ番組風の演出で曲紹介がされ、「アンパンマンのマーチ」などが演奏されました。 ジョイントコンサートは部活動の発表の場として毎年開かれていて、今年は76人の部員が出演しました。 会場に集まった人達は演奏に聴き入っていました。

-

井上井月の句 短冊など新たに見つかる

伊那市にゆかりのある俳人井上井月の句を書いた短冊などが新たに見つかり、井上井月顕彰会が30日に記者会見を開きました。 新たに見つかったのは、井月が伊那谷に定着することを決意した句が書かれた短冊など9点です。 短冊の他に、扇子や柱掛けに句が書かれています。 これらは、中川村の旧家に所蔵されていたもので、持ち主の岐阜県に住む男性から連絡があり、顕彰会が譲り受けたということです。 井上井月の句は全部でおよそ1800句あると言われ、毎年少しずつ見つかっていますが、保存状態が悪かったり紛失していることも多く、貴重な遺産を守るため顕彰会では、今後句の収集を事業として取り組むことを発表しました。 井上井月顕彰会では今後基金を集めるなど広く市民や行政に働きかけ収集活動を行っていくということです。

-

新築移転 伊那緑ヶ丘幼稚園竣工

認定こども園として新築移転が進められていた私立の伊那緑ヶ丘幼稚園が伊那市西町の小黒川パーキングエリア近くに完成し、30日、竣工式が行われました。 この日は宮原(みやはら)光生(みつお)理事長など関係者がテープカットをして、園舎の竣工を祝いました。 伊那緑ヶ丘幼稚園は、これまでは山寺にありましたが、西町に園舎を移転・新築しました。 もともとあった雑木林を一部残し、スパイダーネットや、トンネルなど、自然の中で遊べる環境を整備しました。 建物は、1160平方メートルです。 幼稚園では、3歳未満の子どもを預かることはできませんが、今回、認定こども園に県から認可され、未満児保育も行います。 定員は117人で、4月からは、年少・年中・年長園児が58人、未満児20人の、合わせて78人を受け入れます。 また、山や川、草花などとふれあう自然型保育クラスを新たに設けました。 このクラスには、現在、年少の4人が通う予定です。 竣工式では、年長と年中の園児が、歌を歌い、風船を飛ばして完成を祝いました。 総事業費は、約3億6000万円で、県や市から合わせて2億2千万円の補助を受けています。

-

合唱フェスティバル 田中眞郎とうたう仲間たち

伊那市の田中眞郎さんが指導する合唱団が出演する「田中眞郎とうたう仲間たち」が27日、伊那文化会館で開かれました。 フェスティバルには、田中さんが指揮者を務める合唱団や高校時代に指導を受けたOBなど、7団体が出演しました。 田中さんは、昭和35年から50年以上にわたり伊那混声合唱団をはじめとする市内の合唱団で指揮者を務めています。 平成26年には、長年にわたり合唱活動に尽力したとして、伊那市教育文化功労を受章しました。 合唱フェスティバルは、田中さんの功績をたたえ、地域の合唱の輪を広めようと有志でつくる実行委員会が開きました。 楽器を交えた演奏やミュージカルもあり、観客を楽しませていました。 最後には、参加者全員で「ふるさと」を歌いました。 この合唱フェスティバルの模様は、5月に伊那ケーブルテレビで放送します。

-

荒井区、中央区北町の少年消防クラブと有賀さんが全国表彰

長年の火災予防活動などが認められ、伊那市の荒井区と中央区北町の少年消防クラブが消防庁長官賞を、また、クラブ指導者の有賀茂夫さんが総務大臣賞をこのほど受賞しました。 28日、荒井区少年少女消防クラブ、中央区の北町少年消防クラブの7人と有賀さんが市役所を訪れ、白鳥孝市長に受賞の報告をしました。 荒井区少年少女消防クラブには28人、北町少年消防クラブには16人の小学生が所属しています。 有賀さんは、平成12年から荒井区のクラブの指導を続け、今回、全国で8人が受賞した総務大臣賞を受賞しました。 少年消防クラブは年間を通して火災予防の啓発活動や消火活動を学ぶ訓練などを行っています。 全国に約4,500団体ありますが、上伊那にあるのは伊那市の荒井区と北町の2つのクラブのみで、今回初めて消防庁長官賞を受賞しました。 消防庁長官賞は、全国の53団体が受賞しています。 子ども達は、「クラブ活動でいろいろな経験ができたので、これからも防火活動を頑張りたいです」と受賞の喜びを話していました。

-

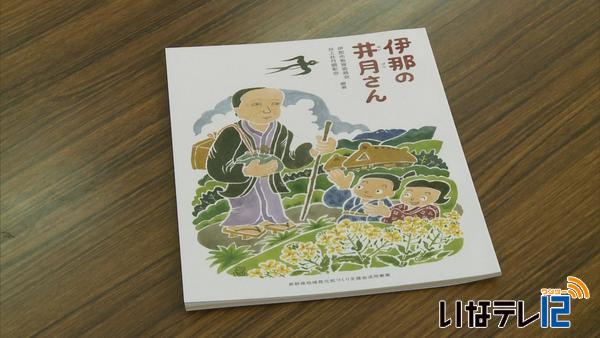

井上井月 小学生向けテキスト完成

伊那市にゆかりのある俳人井上井月を紹介する小学生向けのテキスト「伊那の井月さん」が完成し、28日に伊那市役所でお披露目されました。 「伊那の井月さん」は井上井月が伊那に来てから亡くなるまでが物語になっています。 絵は伊那市の漫画家橋爪まんぷさんが担当しました。 俳句のルールや、季語についても書かれていて、小学生でもわかりやすいように井月の歩みや俳句について紹介されています。 この小学生向けテキストは、伊那市教育委員会が「地域発元気づくり支援金」を活用し4300部作成されました。 今後市内の小学校や、図書館などに配布されるということです。 なお、テキストは今日開かれた井月さんまつり実行委員会でお披露目されました。

-

駒ヶ根市で出土した神子柴型石器9点 伊那市創造館に寄託

駒ヶ根市下平の遺跡から50年前に発見され民家で保管されていた神子柴型の石器9点が、27日、伊那市創造館に寄託されました。 伊那市創造館で寄託式が行われました。 寄託されたのは、駒ヶ根市下平の小鍛冶原遺跡から出土した黒曜石の槍先8点と石刃1点です。 国の重要文化財に指定されている南箕輪村の神子柴遺跡の石器と同じ特徴をもつ「神子柴型石器」とされています。 これらは、1966年に当時中学生だった駒ヶ根市の下村修さんがみつけたものです。 下村さんはこの発見をきっかけに考古学の道に進みましたが、大学2年の時に海の事故で亡くなりました。 以来、家族が自宅で大切に保管してきたという事です。 この日は弟の下村彰さんと、友人で駒ヶ根市立博物館専門研究員の田中清文さんが創造館を訪れ石器を寄託しました。 創造館には国の重要文化財に指定されている神子柴遺跡の石器が常設展示されています。 この日寄託された石器9点は、この常設展示室で28日から公開されます。 創造館では、神子柴文化を研究し、伊那谷の石器文化を発信していく上で貴重な資料だとしています。

-

女声合唱団「吾木香」 本番に向け練習

女声合唱団「吾木香(われもこう)」は、4月14日にスイスの合唱団と共演します。 吾木香は、4月14日の本番に向け、去年から練習に励んでいます。 25日も、伊那市のいなっせで通し稽古が行われました。 吾木香は、今回の演奏会に向けて、上伊那地域の合唱経験者26人で去年発足しました。 公演では日本の伝統の歌やクラシック曲など7曲を披露するほか、スイスの合唱団と合同演奏をします。 スイスのアカペラ合唱団「ヴォカペラ・ヴェッティンゲン」は創立30周年を記念して来日します。 合同演奏では、東日本大震災の応援ソング「前へ」を日本語で歌います。 唐木圭子団長は「日本語の美しさと涼やかな響きを大切に、一緒になって歌えるようにしていきたい」と話していました。 公演は4月14日にいなっせで開かれます。 チケットは1人千円で、残りわずかだということです。

-

富県北福地 御柱の見立てと山出し

4月3日に里曳きと建て御柱が行われる伊那市富県北福地で、26日、御柱の見立てと山出しが行われました。 見立て式では、一之柱から四之柱までの御柱4本が決まり、清めの神事を行いました。 北福地の御柱は、起源は分からないということですが氏子が代々行っていて、平成4年からは区をあげて実施しています。 見立てが終わると、安全を祈願する木遣りが奉納されました。 1番太い1之柱が切り倒されると、ロープをくくりつけ集まったおよそ50人が力を合わせて斜面から引きあげます。 木遣りの掛け声に合わせ、直径40センチほどの御柱が引き上げられました。 引き上げられた御柱は、氏子らによって木の皮がむかれ、北福地集落センターに安置されます。 4月3日の正午からは里曳きが行われ、北和田集会所から諏訪社までの600メートルを曳行します。 その後、午後2時30分からは建て御柱が行われることになっています。

-

東春近南部保育園で閉園式

伊那市の保育園整備計画により、今年度で閉園となる東春近南部保育園で25日に閉園式が行われました。 式には園児42人と保護者、地域の人や歴代の園長が出席しました。 保育園の職員が作ったスライドが流され、思い出の映像を園児と出席者は懐かしそうに見ていました。 最後に園児全員で歌を歌って66年の歴史に幕を閉じました。 東春近南部保育園は昭和16年に東春近の宗福寺の敷地内に宗福保育園として発足しました。 昭和33年に東春近南部保育所として認可され昭和62年に現在の場所に移転しました。 今年度伊那市の保育園整備計画により、東春近中央保育園と統合され4月から東春近保育園として新しいスタートを切ります。 今年度伊那市ではこの他に高遠第1保育園と高遠第4保育園が統合により閉園となり、高遠保育園となります。

-

箕輪町の保育園で一斉に卒園式

箕輪町の8つの保育園で24日に一斉に卒園式が行われました。 このうち三日町保育園では、20人の園児が卒園しました。 式では大槻しのぶ園長から一人一人に卒園証書が手渡されました。 証書を受け取った園児は小学校に行って頑張りたいことを発表しました。 大槻園長は「保育園生活を通して皆さんの心には優しさ、勇気、友達の3つの花が咲きました。この花を大切に小学校へ行っても頑張ってください。」と呼びかけました。 箕輪町では今日8つの保育園で、241人の園児が卒園しました。

-

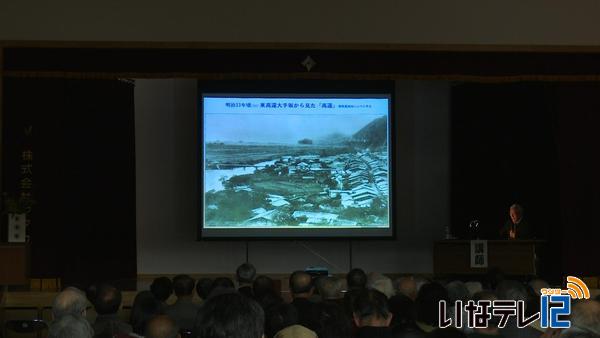

高遠の町並みの遷り変わり 映像講演会

「古い写真でみる高遠の町並みの遷り変わり」と題して、デジタル化した明治から平成までの写真を紹介する映像講演会が、12日に伊那市高遠町の総合福祉センターで開かれました。 講師を務めたのは伊那市高遠町在住で郷土史研究家の矢澤章一さんです。 88歳になる矢澤さんは、「自分にとってはこの前のことのようだ。」と、当時の出来事を振り返りながら、高遠駅や、町並みなど、明治から平成にかけての写真を紹介していきました。 会場には地元を中心に約170人が集まり、ときおりうなずきながら、興味深そうに講演に耳を傾けていました。 今回紹介された写真は、伊那市が今年度から進めている、紙焼きの写真やネガフィルムなどをデジタル化して保存するデジタルアーカイブ事業によって映像化されたものです。 伊那市教育委員会では、今後も継続して古い写真のデジタル化を進め、多くの人が活用できるよう取り組んでいくとしています。

-

春休み企画 こども食堂 IN 西箕輪

春休みを利用して子ども達に学習や遊び、食事の場を提供するイベント「こども食堂IN西箕輪」が22日に伊那市の西箕輪公民館で開かれました。 このイベントは子育て支援などを行っているグループ「SOSネットワーク上伊那」が子ども達の居場所を作ろうと企画したもので、西箕輪小学校の児童25人が参加しました。 児童は、春休みの宿題をしたり、ゲームをして遊んだりしていました。 また、会場には、家庭で不要になった学校用品や、子育て用品などが集められ、必要な人に配るリユースコーナーも設けられました。 お昼には豚汁とおにぎりが出され、食事を楽しみました。 SOSネットワーク上伊那の那須香織さんは、「今後は、子ども達が料理するイベントなども企画したい」と話していました。

-

石工の道具 使い方学ぶ

高遠石工守屋貞治の調査・研究をしている高遠石工研究センターは、19日勉強会と調査報告会を伊那市のいなっせで開きました。 高遠石工の流れをくむ高遠町の北原石材店店主北原多喜夫さんです。 北原さんは、貞治が愛した高遠産の青石を持参し、のみやつちなど石工の道具の使い方を紹介しました。 調査報告会では、三重県志摩片田にある貞治作の延命地蔵菩薩を訪れた時の様子を高精細な4K映像で紹介しました。 この地蔵は、明治政府の廃仏毀釈の中、地元の庄屋の尽力で伊勢から片田に運ばれ、津波の塚の守り神として願いをかなえてくれる伝説の石仏として今も大切にされています。 映像では、近くの海女が手を合わせていました。 今後は運ばれた経緯などを詳しく調査するとしています。 さらに研究センターでは、高遠町の建福寺の三十三観音を貞治の最高傑作と位置づけました。 関係者は、「調査を進めるにつれて、高遠には優れた作品が多く残っているということが改めてわかった。」と話しています。

-

喜びの春 高校後期選抜合格発表

公立高校後期選抜の合格発表が18日、県内一斉に行われました。 県内の公立高校では全日制・定時制など合わせて1万2,084人が受検し1万1,311人に喜びの春が訪れました。 伊那市の伊那北高校では午前8時半に合格者の受検番号が張られた掲示板が運び出されました。 伊那北高校の普通科・理数科の後期選抜には合わせて207人が受検し普通科203人・理数科4人が合格しました。 上伊那では全日制、定時制など合わせて1,081人の募集があり1,063人が受検、うち1,009人が合格しています。 上伊那の公立高校で再募集を行うのは全日制で上伊那農業高校 生産環境科1人、園芸科学科2人 緑地創造科1人 高遠高校普通科が12人。 定時制は赤穂高校普通科と箕輪進修高校普通科でそれぞれ若干名となっています。

-

5月のオペラ上演にむけ合唱団で参加する高校生が初練習

5月に伊那市合併10周年を記念して伊那文化会館でイタリアのオペラが上演されます。 13日は、合唱団として出演する高校生の初練習が行われました。 南信の高校生でつくるリーダーズコールのメンバーが合唱団で参加します。 オペラのタイトル「カヴァレリア ルスティカーナ」は「田舎の騎士道」という意味で、イタリア南部のシチリア島で起きた2組の男女の愛憎劇を描いたものです。 プロのソリストのほか東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団が演奏を行い、高校生は全編でコーラスを担当します。 オーケストラがステージ上に並び舞台装置を置かない演奏会形式で行われます。 演出としては物語の舞台を伊那市に置き換えるための映像が投影される予定です。 オペラ「カヴァレリア ルスティカーナ」は5月21日(土)に伊那文化会館大ホールで上演されます。 伊那文化会館では現在、チケットの販売を行っていて、価格は3,000円からとなっています。

-

中国の気功を使った健康法講座

まほらいな市民大学の一環で中国の気功を使った健康法の講座が8日に伊那市のいなっせで開かれました。 この日は、全日本導引養生功連盟理事長の佐藤省三さんを講師に迎え講座が開かれました。 気功の一つ「導引養生功」は、中国政府公認の気功で、ゆっくりとした動作と呼吸によりツボを刺激し、自然治癒力と病気の予防治療効果を高めることができるということです。 講座では、佐藤さんと一緒に市民大学の生徒も実際にエクササイズをして体を動かしました。 講師を務めた佐藤さんは、「体を動かして悪いことは一つもない。今日の動作を1つでもいいから覚えて家でもやってほしい」と話していました。

-

小中学校で卒業式 新たな一歩へ

伊那市と南箕輪村の小中学校10校で16日卒業式が行われました。 このうち南箕輪中学校では、義務教育を終えた生徒たちが卒業証書を手に新たな一歩を踏み出しました。 南箕輪中学校では今年度男子89人、女子79人の合わせて168人が卒業を迎えました。 式では戸谷省吾校長から1人1人に卒業証書が手渡されました。 式辞で戸谷校長は、「いくつもの節を作りながら立派な若竹に成長した。限りない未来へ一歩ずつ進んでいってほしい」と、学校のシンボル若竹に例えてはなむけの言葉をおくりました。 卒業生を代表して唐澤瑠奈さんは、3年間の思い出を振り返りながら感謝と新たな道に進む決意を述べました。

-

宮本高行さん 分杭峠パワースポットの本を小中学校に寄贈

平成6年から2年9か月、三峰川総合開発工事事務所長をつとめ、分杭峠のパワースポットの発見に関わった宮本高行さんは、ゼロ磁場の総合ガイドブックとなる自身の本を、14日に伊那市の小中学校に寄贈しました。 宮本さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に本を手渡しました。 宮本さんは平成6年から2年9か月、三峰川総合開発工事事務所長をつとめていました。 当時、地元の有志とともに美和ダム水源地の地域振興を模索する中で分杭峠のパワースポット発見に至ったという事です。 去年ゼロ磁場発見20周年を記念して総合ガイドブックを作成することになり、宮本さんが担当しました。 本にはゼロ磁場発見の経緯や伊那谷の自然や歴史、みどころなどが書かれています。 本は125冊寄贈され、市内小中学校に配布されることになっています。

-

郷土芸能を語り継ぐ集い

地域に伝わる芸能を披露する郷土芸能を語り継ぐ集いが13日伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開かれました。 集いには、上伊那と木曽地域から20団体が出演し、地域に伝わる歌や踊りを披露しました。 このうち高遠囃子保存会桜奏会は、町内の仲町と霜町に伝わるお囃子を披露しました。 高遠囃子は、江戸時代から城下町に伝承されていて、8つの地区にそれぞれ違う曲が伝わっています。 郷土芸能を語り継ぐ集いは、各団体で作る実行委員会が開いているもので、今年で12回目です。 北原紀孝実行委員長は、「地域に継承されている文化を後世に伝えていってほしい」と話していました。

-

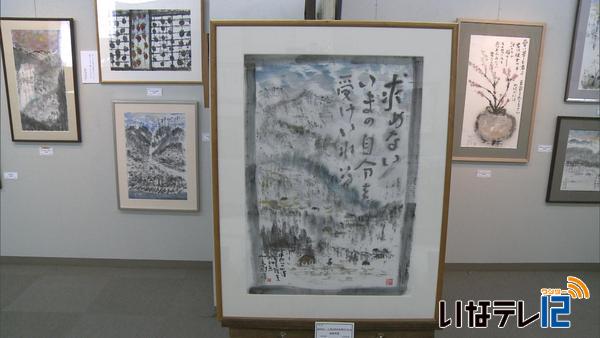

老子研究の第一人者 加島祥造さん遺作展

日本を代表する老子研究の第一人者で去年12月に92歳で亡くなった、詩人で墨彩画家の加島祥造さんの遺作展が伊那市坂下のはら美術で開かれています。 会場には、加島さんが制作した墨彩画や書およそ200点が展示されています。 東京出身の加島さんは、中国の思想家老子の思想を詩の形で表現し、数々の書籍を出版しました。 2007年に出版された詩集「求めない」はベストセラーとなりました。 25年ほど前に駒ヶ根市に移り住み、伊那谷の風景や自作の詩を墨彩画で表現していました。 遺作展には、詩集の題名にもなった「求めない」という言葉が含まれた作品が多く展示されています。 はら美術では、2002年から加島さんの個展を開いていて、今回で7回目になります。 加島祥造 遺作展は21日(月)まで伊那市のはら美術で開かれています。

-

富県北福地 御柱祭に向けて曳き綱づくり

3月から4月にかけて御柱祭が行われる伊那市富県北福地で、里曳きに使用する曳き綱づくりが、12日行われました。 木遣りの合図で作業が始まりました。 北福地では、今月26日に山出しが、来月3日に里曳きが予定されていて、12日は御柱を曳くための綱をつくる綱打ちを行いました。 1本40メートルの縄を12本使い、綱をよっていきます。 北福地では、平成4年から地区全体で御柱祭を実施するようになりました。 平成16年には、諏訪市で曳き綱づくりの講習をうけ、現在のような綱を作っています。 綱づくりでは、途中に「山の神」という飾りをつけます。 柱を結ぶ側に「飾り房」を作って完成です。 作業は、1本およそ1時間かかり、これを柱4本分作りました。 北福地の御柱祭は、26日に見立て式と山出しが、来月3日に里曳きと建て御柱が行われることになっています。

-

長野県公衆衛生専門学校卒業式

伊那市の長野県公衆衛生専門学校の卒業式が今日行われ、歯科衛生士の技術を習得した学生達が3年間過ごした学び舎を巣立ちました。 今年卒業を迎えたのは20人で、在校生らの拍手に迎えられました。 式では合木康典校長から卒業証書と専門士の称号が一人ひとりに手渡されました。 合木校長は、「理想の歯科衛生士像に終わりはない。周りが元気になるような衛生士になって欲しい。」と式辞を述べました。 卒業生代表の上村杏奈さんは、「今日がゴールではなく本当のスタート。患者さんから信頼され必要とされる歯科衛生士を目指します。」とあいさつしました。 卒業生は6日に歯科衛生士の国家試験を受験していて、28日に合格発表があります。 卒業生20人は全員が県内外の歯科診療所に就職が決まっていて、国家試験に合格すれば、春からそれぞれが歯科衛生士として新しいスタートを切ることになります。

-

なかじまゆたかの世界

箕輪町にゆかりのある童画作家なかじまゆたかさんの童画展「なかじまゆたかの世界」が町文化センターホールで開かれています。 大阪生まれ、奈良県在住のなかじまさんは、高校時代の恩師が箕輪町出身でした。 恩師の家に泊まった際の情景が、デビュー作「牛の目地蔵」の童画に表れています。 幼い頃から体に障害があったなかじまさんは、療養生活の中でグリム童話と出会ったのをきっかけにヨーロッパを歴訪しながら童話や絵の創作活動を続けています。 6日は、町図書館でなかじまさんの作品の読み聞かせ会が開かれました。 図書館で読み聞かせをしているグループ「せせらぎ会」が絵を投影しながら朗読しました。 開場には親子連れやなかじまさん本人も訪れ、読み聞かせを楽しんでいました。 箕輪町60周年の記念事業として開かれているこの童画展は、20日まで町文化センターで開かれています。

-

高校入試後期選抜 予定通り終了

公立高校の一般入試にあたる後期選抜試験が9日、県内一斉に行われました。 およそ1万2千人あまりが試験に臨みました。 上伊那では全日制、定時制、多部・単位制合わせて8校で試験が行われました。 このうち伊那市の伊那弥生ヶ丘高校では、受付開始の30分ほど前から受験生が会場に向かっていました。 上伊那の公立高校8校には、1065人が志願していて、伊那弥生ヶ丘高校では240人の募集に対し260人が志願し倍率は1.09倍となっています。 県教育委員会によりますと、試験は予定通り終了したということで上伊那の高校でもトラブル等はなかったということです。」 明日は、辰野高校、高遠高校、箕輪進修高校、赤穂高校の定時制で面接試験が行われる予定です。 後期選抜試験の合格発表は18日金曜日となっています。

-

南箕輪小学校2年2組 ヤギとお別れ

南箕輪小学校の2年2組は、去年6月から飼っていたヤギと、8日お別れしました。 南箕輪小学校の2年2組では、総合学習の一環で、伊那市の産直市場グリーンファームからヤギを預かり、育ててきました。 ヤギの名前は「よつば」で、メスの1歳です。 よつばと家族になるにはどうしたら良いかを考えながら、子ども達が毎日世話をしてきました。 お別れの時間が来ました。 担任の田村寿樹教諭は「ヤギの気持ちになって誰にでも優しくすること・人の気持ちを考えることを子どもたちは学べたと思う」と話していました。 子どもたちは「たくさんの思い出をありがとう」と呼びかけ、お別れをしました。

-

伊那小6年春組 集大成の卒業公演

演劇などの舞台発表を通して表現の方法について学んできた伊那小学校6年春組の児童は、3年間の集大成となる卒業公演を1日伊那市のいなっせで行いました。 春組の児童は、演劇や合奏、お笑いの3つのグループに分かれ一つのステージを作る「春組座」として今年活動をしてきました。 このうち演劇のグループは、ファーストフード店に押し入った強盗と従業員とのやり取りをユーモラスに発表しました。 練習では、どうしたらお客に楽しんでもらえるかを考えながら、動きを大きくしたり、小道具を使うなどの工夫をしてきたという事です。 卒業公演では、最後にクラス全員で合唱を披露し、締めくくりました。

201/(火)