-

いつまでも歌いつなぐ~伊那市内小中学校校歌~

伊那フィルハーモニー交響楽団の生演奏で伊那市内12の小中学校の校歌を歌う「いつまでも歌いつなぐ~伊那市内小中学校校歌~」が6日伊那市のいなっせでありました。 参加したのは、小学校7校、中学校5校の12校です。 伊那小学校は、3年から6年の合唱団を中心に38人が参加しました。 伊那フィルは、楽団結成30周年を記念して市内21校すべての学校の校歌をCD化しました。 今回のコンサートは、その記念と広く一般に校歌を聞く機会にしようと開かれたものです。 伊那フィルでは、CD化にあたり「校歌は地域をつなぐシンボルの意味がある。それぞれ特徴があり、雰囲気をつかみながら演奏した」と話しています。 この日の模様は、4月にご覧のチャンネルで放送します。

-

箕輪中部小学校合唱団が全国大会で審査員特別賞

箕輪町の箕輪中部小学校合唱団は、合唱の全国大会で、最高賞に次ぐ「審査員特別賞」を受賞しました。 1日は箕輪中部小合唱団の6年生18人が町役場を訪れ、白鳥政徳町長らの前で歌声を披露しました。 箕輪中部小合唱団は4年生から6年生までの38人が所属しています。 御柱がテーマの曲、「御柱の情景・御山出(やまだ)し」を予選で歌い、最優秀賞を受賞、全国大会に出場しました。 全国大会の子ども音楽コンクール文部科学大臣奨励賞選考会はテープ審査で行われ、審査員特別賞を受賞しました。 顧問の唐澤流美子教諭は「子どもたちは厳しい練習を乗り越えてきました。その過程を大切にしてもらいたいです」と話していました。

-

井月しのぶ俳句大会 東京と伊那で開催

泊の俳人井上井月をしのぶ俳句大会などが3月と9月に東京と伊那市で開催されます。 井上井月顕彰会の北村皆雄会長らがこのほど記者会見を開き、3月に東京で開かれる「井月忌の集い」と9月に伊那市で開かれる「千両千両井月さんまつり」の概要などを説明しました。 北村会長は「井月忌の集いと、井月さんまつりの2つを伊那の文化活動の両輪としていきたい」と話しました。 井月忌の集いは、3月5日に東京で開かれます。 俳句大会や小林一茶や種田山頭火を研究する俳人の金子兜太さんの映画が上映されます。 井月さんまつりは9月に伊那市で開かれます。 伊那の勘太郎や山頭火と井月についてのシンポジウムなどが予定されています。

-

公立高校後期選抜試験 志願変更受付終了後の集計結果を発表

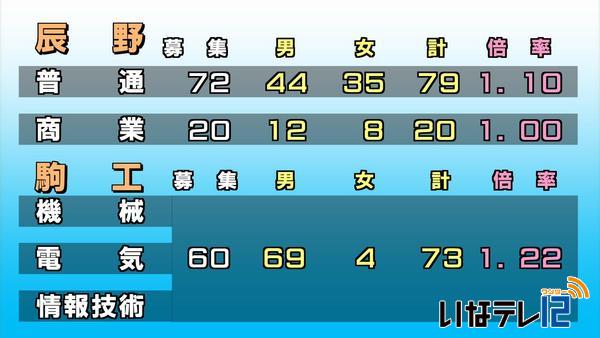

長野県教育委員会は、9日に行われる公立高校後期選抜試験の志願変更受付締切後の集計結果を3日に発表しました。 伊那北理数科は2倍となっています。 辰野普通は、79人が志願、1.1倍。 商業は、20人が志願、1倍です。 上伊那農業生産環境は、19人が志願、0.95倍、園芸科学は、18人が志願、0.9倍、生物化学は20人が志願、1倍、緑地創造は、19人が志願、0.95倍です。 高遠は、54人が志願、0.82倍です。 伊那北普通は、199人が志願、1倍、理数は、8人が志願、2倍です。 伊那弥生ヶ丘は、262人が志願、1.09倍です。 赤穂普通は、167人が志願、1.04倍、商業は、37人が志願、0.93倍です。 駒ヶ根工業は、73人が志願、1.22倍です。 箕輪進修は、普通Ⅰ部Ⅱ部に52人が志願、1.3倍。 普通Ⅲ部に5人が志願、0.13倍。 工業Ⅰ部に24人が志願、1.2倍です。 後期選抜は9日、合格発表は18日です。

-

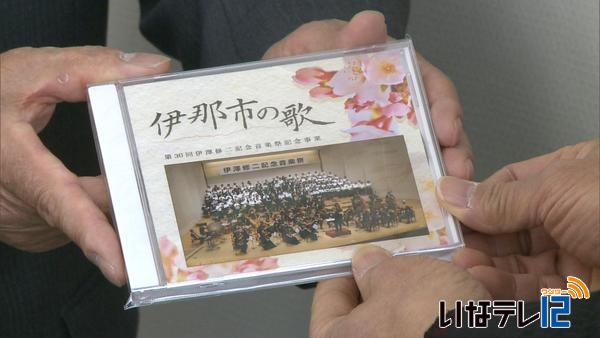

伊那市の歌 CD完成

東京芸術大学シンフォニーオーケストラと伊澤修二記念音楽祭合唱団が去年録音した伊那市の歌のCDが完成し、2日市内の小中学校に配布されました。 北原秀樹教育長から校長会を代表して会長の井口明富県小学校長にCDが手渡されました。 市内すべて21の小中学校に配布されます。 CDには、ピアノ伴奏による3曲とオーケストラ伴奏による2曲が収録されています。 オーケストラ伴奏による録音は、去年10月31日に伊那文化会館で行われました。 オーケストラは、東京芸術大学シンフォニーオーケストラ、合唱は、伊澤修二記念音楽祭合唱団、指揮は、東京芸術大学の松本宗利音(しゅうりひと)さんがつとめました。 CDの制作は、伊那市民ならば、伊那市の歌を歌えるようにと市が50枚制作したもので、教育現場で郷土愛を育む教材として使ってほしいとしています。 CDは、市内にある9つの公民館にも配布されることになっています。

-

巣立ちの春 上伊那農業高校で卒業式

上伊那の高校トップを切って南箕輪村の上伊那農業高校で卒業式が2日行われ生徒たちは慣れ親しんだ学び舎をあとにしました。 上伊那農業高校では今年度、男子95人、女子65人の合わせて160人が卒業を迎えました。 式では、岩崎靖校長から各クラスの代表に卒業証書が手渡されました。 岩崎校長は「高校での体験を財産に、欅の木のように伸びやかにしなやかに成長し続けて下さい」と式辞を述べました。 卒業生を代表して毛利日向子さんは、学校生活を振り返りながら新たな道へ進む決意を述べました。 式の後、各クラスでは最後のホームルームが行われました。 3年C組では、中澤通秋担任から生徒1人ひとりに卒業証書が手渡されました。 上農高校では、103人が大学や専門学校などへ進学を希望しています。 就職希望は57人で全員が内定しているという事です。 上伊那の高校では今年度およそ1,500人が卒業を迎え、卒業式のピークは5日です。

-

小出太鼓 15年ぶりに劇場公演

伊那市西春近を拠点に活動している和太鼓チーム「小出太鼓」の15年ぶりの劇場公演が28日、伊那市のいなっせで行われました。 この日は、発足当時から披露している「権現おろし」など、14曲を披露しました。 「権現おろし」は、小出太鼓が昭和58年に、西春近小出地区の諏訪神社例大祭で披露した曲です。 これがきっかけとなり活動を始め、今年で33年目を迎えます。 小出太鼓には、大人のチームの他に、小学1年生から4年生までの「若鮎会」と、小学5年生から高校3年生までの「打DA鼓」もあり、週に1回練習をしています。 今回の公演のテーマは「想いはるか」で、小出太鼓の30年余りの歴史を受け継ぎ積み重ねながら、はるか未来へ伝えていきたいという思いが込められているということです。 曲は全てメンバーが作曲しています。 演出にもこだわり、太鼓の演奏に合わせて獅子舞が技を披露すると、観客からは驚きの声が上がっていました。 会場は満席となり、訪れた人たちは15年ぶりの劇場公演に、最後まで大きな拍手を送っていました。 この公演の模様は、5月にご覧のチャンネルで放送します。

-

リニア講演会3月5日開催

リニア開通後に活躍する若い世代に向けて「リニアが吹き込む新風、伊那谷から日本の未来を考える。」と題した講演会が3月5日に開かれます。 講演会を前に、主催者が若い世代の話を事前に聞こうと意見交換会が27日に伊那市内で開かれました。 参加したのは、講演会を主催する伊那谷の未来を考える会のメンバーと、伊那市と箕輪町から集まった主婦や中高生です。 講演会当日は、講演終了後に参加者による意見交流会が開かれます。 この日は、各世代が将来について語りました。 学生からは、「会社を立ち上げたい」、「アナウンサーになりたい」という夢や、それに向かってどうしていきたいかなどの抱負が聞かれました。 考える会では、この話し合いを講演会当日の意見交流会の参考にしたいとしています。 伊那谷の未来を考える会の講演会は3月5日土曜日午後1時30分からJA上伊那本所で開かれます。 入場は無料です。

-

諏訪形の御柱祭に向け 準備始まる

今年は7年ごとに行われている諏訪大社の御柱祭の年です。 伊那市西春近諏訪形では、昨夜、秋の御柱祭に向け一回目の実行委員会が開かれました。 諏訪形では7年に一度、諏訪の御柱と同じ年の秋に御柱祭が行われています。 山から切り出した大木を神社の四隅に建てるもので、柱には神が宿り、諏訪明神のご神体とされています。 10月1日に騎馬行列、一の柱の建て御柱が行われます。 一の柱は太さ2メートルのモミの木で、見立ての儀が5月7日に、斧入れ式が6月12日に行われます。 9月4日には山出しが行われます。 27日は諏訪形集落センターに地域住民およそ70人が集まり、日程などが承認されました。 諏訪形の御柱祭と騎馬行列は、伊那市の無形民俗文化財に指定されています。 市内では今年4月に富県北福地で、来年南福地で御柱祭が行われます。

-

伊那がロケ地「俳優亀岡拓次」 監督が舞台挨拶

伊那市がロケ地となった映画「俳優亀岡拓次」が27日、伊那市の映画館伊那旭座で公開されました。 27日は公開に合わせ、横浜聡子監督が舞台挨拶に訪れました。 「俳優 亀岡拓次」は、酒が趣味の脇役俳優亀岡拓次の人生に転機が訪れるというコメディー映画です。 伊那市での撮影は去年4月に坂下の大正橋や中心市街地の飲食店街などで行われました。 映画の中では山形県という設定で、主役の亀岡らが飲み歩くシーンで使われています。 映画館に行くシーンでは、伊那旭座でも撮影が行われました。 横浜監督によると、伊那市のにぎやかなネオン街や昔ながらの街並みがイメージに合い、ロケ地に決めたということです。 横浜監督は、「伊那の街並みがいかにすばらしいか映画で再認識してもらいたいです」と話していました。 映画は、午前10時30分からと午後1時から、午後6時からの1日3回、伊那旭座で当面の間公開されます。 料金は大人1800円、高校生以上1500円などです。 公開期間中は、映画で使われた小道具や、撮影風景の写真パネルが館内で展示されています。

-

平成28年度高校入試後期選抜試験志願者数

長野県教育委員会は、平成28年度の高校入学者後期選抜志願者数を26日に発表しました。 伊那弥生ヶ丘高校は、1.13倍となっています。 辰野普通は、77人が志願、1.07倍。 商業は、19人が志願、0.95倍です。 駒ヶ根工業は、83人が志願、1.38倍です。 上伊那農業生産環境は、18人が志願、0.90倍、園芸科学は、18人が志願、0.90倍、生物化学は、20人が志願、1倍、緑地創造は、17人が志願、0.85倍です。 高遠は、47人が志願、0.71倍です。 伊那北普通は、204人が志願、1.02倍、理数は、7人が志願、1.75倍です。 伊那弥生ヶ丘は、272人が志願、1.31倍です。 赤穂普通は、168人が志願、1.05倍、商業は、35人が志願、0.88倍です。 箕輪進修は、普通Ⅰ部Ⅱ部に57人が志願、1.43倍。 普通Ⅲ部に5人が志願、0.13倍。 工業Ⅰ部に22人が志願、1.10倍です。 志願変更は、2月29日から3月3日正午まで、後期選抜は3月9日、合格発表は3月18日です。

-

東春近小学校4年生 お世話になった伊藤さん夫妻を招待

去年1年間、りんご学習に取り組んだ伊那市の東春近小学校4年生は、お世話になった地元の農家伊藤一路さんと豊子さんを学校に招き、26日、感謝する会を開きました。 この日は、児童が伊藤さん夫妻を学校に招待しました。 東春近小学校では、毎年4年生が1年を通してりんごの栽培学習に取り組んでいます。 伊藤さん夫妻は、平成6年から畑を提供しながら子ども達を指導していて、去年21年目を迎えました。 去年は、台風の影響で生育が心配されましたが順調に育って、およそ60ケース収穫できたということです。 この日の会は、児童が2週間前から計画を立て、りんごに関するクイズやリコーダーの演奏を行いました。 児童は「りんご学習を通して教わったことをこれからの生活に活かしていきたいです」と話していました。

-

伊那小6年秋組 3月8日に卒業公演

伊那小学校6年秋組は、3月8日に伊那文化会館で民話を題材にした人形劇を卒業公演として披露します。 出し物のひとつ、伊那市高遠町に伝わる夫婦岩の一場面です。 3月8日の公演まで残すところ10日あまりとなり、児童たちは26日も稽古にはげんでいました。 卒業公演で披露する人形劇は、この「夫婦岩」のほかに伊那市長谷に伝わる「孝行猿」、横山に伝わる「お子安さま」の3つの民話です。 秋組の児童たちは、5年生のころから伊那市に伝わる民話の調査をはじめ、粘土を使って立体的な人形も製作。 35の民話を地図に落とし、ひとりひとりがカードも作りました。 稽古では、子どもたちどうしで意見を出し合い、完成度を高めています。 より本格的な劇にしようと、伊那文化会館の伊那谷演劇研究所認定演劇アドバイザー阿部裕吉さんに指導も依頼し、稽古にはげんでいます。 阿部さんは、「セリフを言うときは下を向かない」「人形の動きにメリハリをつけて」などと注文をつけていました。 卒業公演は、3月8日。 秋組では、「民話のすばらしさを伝える最後の場となるので、1人でも多くの人に見てもらいたい」と来場を呼び掛けています。

-

伊那市 地名調査報告会

伊那市が3年前から進めている今年度の地名調査の報告会が、23日、市役所で開かれました。 この日は、長谷非持、高遠長藤、山寺、境の4グループが調査結果を報告しました。 このうち、高遠長藤地区は、地域の古老への聞き取りや文献から地名の由来などを調べました。 弥勒(みろく)地区は、鎌倉時代から文献に名が記されていて、古くから弥勒菩薩を祀っていたことから命名されたと推測されています。 高遠石工を代表する名工・守屋貞治が生まれた塩供(しおく)地区は、この地方の塩の集配を行う人たちが集められ、その人々が住み着いたことからついたのではないかということです。 伊那市では、平成25年度から、公民館・分館単位で地名調査に取り組んでいます。 今年度を合わせるとこれまでに82グループが調査を行い、かかわった人々は800人にのぼります。 来年度は、これまでのまとめの年として、各地区の取り組みを報告するシンポジウムなどを開きたいとしています。

-

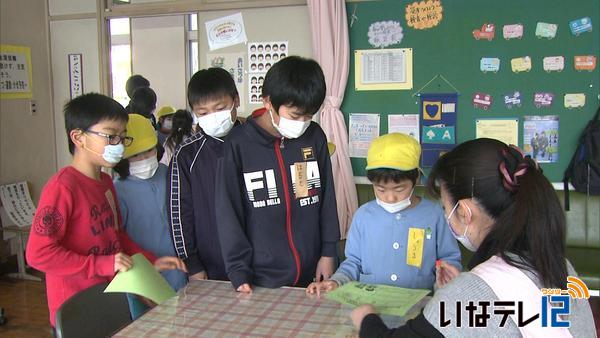

西箕輪小 年長児と小学生が交流

小学校への入学を前に保育園児と小学生の交流会が22日、伊那市の西箕輪小学校で開かれました。 22日は、西箕輪小学校の5年生と入学予定の年長園児51人がペアを組み学校内でスタンプラリーをしました。 スタンプラリーは、入学を前に学校の施設を知ってもらおうと行うもので、1年生のトイレや保健室など13か所を回りました。 移動の途中では、児童が園児に次に向かう場所の説明をしていました。 西箕輪小学校では、4月から6年生になる児童と入学を控えた年長児が交流する事で学年を超えた繋がりを体験してもらい、学校生活に早く慣れてもらおうと毎年この時期に交流会を開いています。 スタンプラリーは、30分ほどで終了となりましたが、中には13か所すべて回ったペアもいました。 西箕輪小学校の入学式は、4月6日に行われる予定です。

-

伊那小6年秋組が新「いいとこ百選」提案

民話について学習してきた伊那市の伊那小学校6年秋組は、新たないいとこ百選の選定や市の公式HPでの民話の紹介などを、18日、白鳥孝市長に提案しました。 この日は、白鳥市長が伊那小学校を訪れました。 秋組の児童は、4年生の時から人形劇に取り組んでいます。 その題材として長谷に伝わる民話「孝行猿」を選んだことから、民話について調べ始めました。 市民に聞き取りやアンケート調査を行ったり、民話が残る高遠小や長谷小、伊那西小の児童と交流するなどの活動も行ってきました。 活動の中で23年前の旧伊那市時代に選定されたまほらいないいとこ百選を参考にしました。 検討を重ね、民話を守り語り継いでいくための提案を市長に行うことにしました。 子どもたちの提案は、●高遠・長谷地域を含めた新たないいとこ百選を選定すること、●いいとこ百選について伊那市のHPに掲載すること●いいとこ百選を市報で紹介することの3つです。 はじめに白鳥市長は、新たないいとこ百選の選定は難しいとの回答を示しましたが、その後の意見交換で、「新しい百選については、合併10年を迎える今年考えてみたい。まずは、民話・伝説に絞って調べ冊子などにまとめてみるのはどうか」と提案しました。 子どもたちは、ジャンルごとにまとまっているのは調べやすいと賛成していました。 伊那小6年秋組は、卒業前の集大成としての民話人形劇の発表を、3月8日(火)午後7時から伊那文化会館で行います。

-

X線天文衛星「ひとみ」の打ち上げ パブリックビューイング

宇宙の成り立ちを解明するためのX線天文衛星「ひとみ」を搭載したロケットの打ち上げを大画面で見ようと17日、伊那市創造館でパブリックビューイングが行われました。 17日午後5時45分、X線天文衛星「ひとみ」を搭載したロケットが、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。 伊那市創造館には親子連れなど約40人が集まり、現地からインターネット回線でライブ中継されている打ち上げの様子を見守りました。 「ひとみ」と名づけられた天文衛星「ASTRO-H(アストロ エイチ)」は、目には見えない高温の光、X線を観測する望遠鏡を備えています。 X線を観測する事で、巨大ブラックホールはどのように成長したのかなど宇宙の成り立ちを調べるのが主な目的です。 発射から約14分後、ロケットから「ひとみ」が切り離されたとの情報が入ると会場から拍手が起きていました。 伊那市創造館でのパブリックビューイングは一昨年12月のはやぶさ2の打ち上げに続いて2回目です。

-

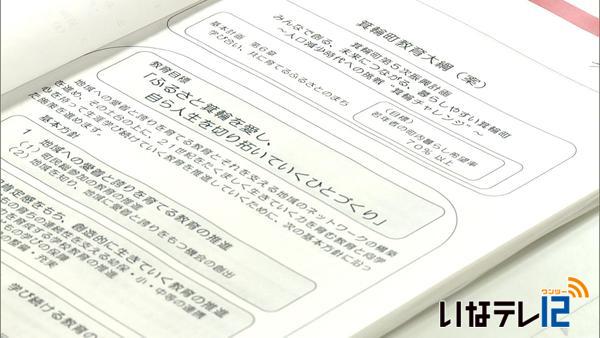

箕輪町教育大綱策定

箕輪町の教育や、学術・文化の振興に関する総合的な施策の基本方針となる町の教育大綱が策定されました。 17日は、箕輪町文化センターで総合教育会議が開かれ、教育大綱が承認されました。 町では、今年2月策定した箕輪町第5次振興計画に基づき、教育目標を追加した「町教育大綱」を定めました。 基本目標は「ふるさと箕輪を愛し、自ら人生を切り拓いていく人づくり」です。 目標達成に向け、●地域への愛着と誇りを育てる教育の推進●自己肯定感を持ち、創造的に生きていく教育の推進●社会とつながりをもち、学び続ける教育の推進の3つの基本方針に沿った施策を進めます。 白鳥政徳町長は、「教育のまちでありたいという思いは昔も今も変わらない。その中で事業を展開していきたい」と話していました。

-

伊那市の旧井澤家住宅で雛人形の展示

伊那市西町の旧井澤家住宅で江戸時代から現代まで様々な雛人形を展示する第10回ひな祭りが、15日から始まりました。 江戸時代の押絵雛、今では残っているのが珍しいとされる大正、昭和時代の御殿雛など会場にはつるし雛68点、段飾り4点など、様々な時代の雛人形が展示されています。 旧井澤家住宅を管理している伊那部宿を考える会に寄贈されたもので、平成18年から毎年展示しています。 地元住民から去年寄贈され今回初公開の内裏雛です。 昭和5年に男の子が誕生した家に贈られたもので、西町区誌によると、昔は男の子にも雛人形を贈って祝ったという事です。 今年は平成元年に購入したという雛飾りも展示されました。 雛人形の展示は来月3日までです。 期間中のイベントとして28日(日)には雅楽の演奏会、来月2日と3日には無料の甘酒の振る舞いが予定されています。

-

伊那フィルハーモニー交響楽団 校歌の録音終了

伊那フィルハーモニー交響楽団が、創立30周年記念事業として去年から進めてきた市内すべての小中学校の校歌の録音作業が14日に終了しました。 3月6日にはお披露目会を開き学校と合同で校歌の演奏を披露する事になっています。 14日は伊那北小学校など6校の校歌の録音が伊那市のいなっせ6階ホールで行われました。 本番前の練習では学校の教諭の歌に合わせて演奏し、歌詞をききながらイメージを膨らませました。 伊那フィルハーモニー交響楽団は1985年、昭和60年に発足し、去年創立30周年を迎えました。 校歌の録音はCDにして学校に配布するためのもので、去年2回行い、今日、最終日となりました。 これまで小学校15校、中学校6校の市内すべての小中学校の校歌の伴奏をオーケストラ版に編曲し録音を行ってきました。 校歌を録音したCDは来月10日から各学校に配布される予定です。 また、来月6日には、市内11校の児童、生徒とともに校歌を演奏する「校歌お披露目会」を開く事になっています。

-

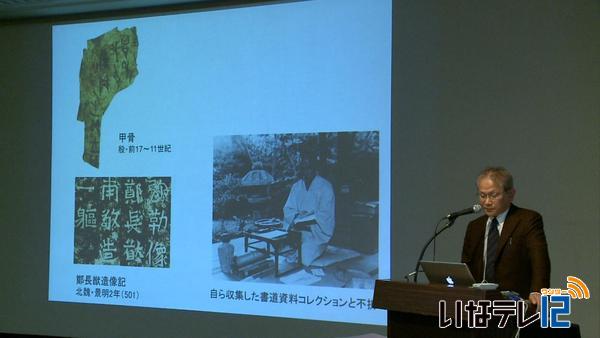

中村不折生誕150年 記念イベント始まる

伊那市出身の芸術家中村不折が生まれて今年で150年の節目を迎えます。 市内では不折に関するイベントが予定されていて、今日はプレ企画となる講演会が伊那文化会館で開かれました。 中村不折は、1866年幕末の江戸に生まれました。 明治3年5歳の時に高遠に移住し、以後少年期を中南信の各地で過ごしました。 フランス留学から帰国後は、洋画家として活躍するとともに書家として数多くの作品を生み出しました。 不折生誕150年となる今年は、年間を通じてイベントが開かれます。 その幕開けとなった13日は、長野県立歴史館の学芸員林誠さんが不折にまつわる話をしました。 伊那文化会館に8年間勤務していた経験がある林さんは、30年ほど前に開いた不折の企画展について、「不折が洋画家だったことを地元の人はほとんど知らず、ショックを受けた」などと当時のエピソードを話していました。 他に、「29歳の時に正岡子規が編集主任を務める新聞社に入社した」と話しました。 3月25日からは、高遠町歴史博物館で特別展が開かれる他、7月には創造館で企画展が予定されています。 伊那文化会館では、個人が所蔵する作品を集め10月に展示するということです。

-

伊那谷芸術文化公演 地域の伊那節披露

第11回伊那谷伝統文化公演が1月31日伊那市のいなっせで行われ、伊那市と南箕輪村の3団体が地域に伝わる伊那節を披露しました。 伊那節は、木曽地方に伝わる「おんたけ山(やま)」が、江戸時代に権兵衛峠を通る馬子歌として伊那に伝わったのが始まりとされています。 伊那市の伊那節保存会は、伊那まつりでも踊られ最も広く知られる「伊那節」を披露しました。 今回は扇を使ったものも披露されました。 西箕輪の与地伊那節保存会は「与地の伊那節」を披露しました。 嫁入りや建前を祝って座敷で歌われたものだということです。 南箕輪村大泉の御嶽山保存会は、「御嶽山」などを披露しました。 ほかの地域では明治時代に「伊那節」に名前を変えましたが、大泉では名前を変えずに受け継がれています。 公演は地域に伝わる文化を紹介し後世に伝えていこうとNPO法人伊那芸術文化協会が行っているもので、会場には340人が訪れました。

-

一水十日会展 絵画68点並ぶ

伊那谷在住の画家を中心に一水会展出品者でつくる一水十日会展が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には会員13人の作品、68点が並べられています。 一水十日会は現実をありのままに描く写実の技術を高めていこうとつくられたものです。 作品は6号から100号までで風景画のほか、静物や人物を描いたものもあります。 また去年秋の一水会展で初入選した2つの作品も出品されています。 伊那市の塚越祐三さんの「厳冬五竜岳」は白馬村で描いた80号の大作で丁寧な写実が評価されたということです。 岡谷市の高林公平さんの「冬晴の山河」も同じく白馬村で描いた80号の作品です。 展示会では絵画を販売し売上の一部をユニセフに寄付するチャリティーコーナーも設けられています。 一水十日会展は25日までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

大正時代の押し絵雛

箕輪町郷土博物館で、大正時代の押し絵雛が展示されています。 平成8年に町の人から寄贈されたものの一部です。 押し絵雛は、江戸時代後期から全国で作られ、庶民のひな祭りに飾られました。 紙に綿をつけて厚みを出して布で包み、板や台紙に張って竹の串に取り付けます。 箕輪町郷土博物館では、28日に、押し絵雛を抽象化して自分だけのオリジナルエンブレムを描く「ひな祭りニューアート講座」が開かれます。

-

西箕輪小学校の児童が地域の人を招き感謝する会

伊那市の西箕輪小学校の4年すぎ組は、お世話になった地域の人を学校に招き、5日「感謝の会」を開きました。 この日は、野菜の育て方などを指導したJA上伊那の職員や学校近くに住む農家6人が招待されました。 西箕輪小学校4年すぎ組の児童は、去年12月に地域の特産品 羽広菜カブを収穫し、漬物にしました。 天候不良により種を蒔き直すなどの苦労をしましたが、およそ80キロを収穫したということです。 カブの漬け方は、児童の祖父林今朝文さんを中心に、地域の人達から教わりました。 この日はその時に漬けたカブとカブの葉、ナスが入ったおやきを全員で味わいました。 すぎ組では、今年度、羽広菜カブも含め、28種類の野菜を育てたということです。 林さんは「寒い中、手袋をはめずに一生懸命取り組んでいたみんなの姿は忘れません。美味しい漬物ができて本当に良かった」と話しました。 児童は感謝の気持ちを込めて歌をプレゼントしました。 すぎ組では、来年度も野菜づくりに取り組むということです。

-

公立高校前期選抜試験 県内一斉に実施

公立高校の前期選抜試験が9日、県内一斉に行われました。 南箕輪村の上伊那農業高校では、雪が舞う中、受験生が会場に向かっていました。 県内の平成28年度の公立高校志願予定者数は20,085人で、このうち36.2%にあたる7,267人が前期選抜試験に出願しました。 上伊那8校では、伊那北高校普通科、伊那弥生ヶ丘高校普通科、赤穂高校普通科以外の学科で前期選抜試験が実施されました。 倍率が最も高いのは上伊那農業高校の園芸科学科で、募集人員20人に対し43人が志願していて、倍率は2.15倍となっています。 県教育委員会によりますと、開始時間の遅れなどトラブルは無かったということです。 前期選抜試験の合格発表は17日(水)です。

-

手づくりの演奏会 合唱団初練習

市民による手作りの演奏会「第九」が6月に開催されます。 7日は、合唱団の発足式と初練習が行われました。 合唱団は公募により、上伊那を中心に県内各地から168人が集まりました。 初練習では、音楽の教員として県内の小中学校で40年以上務めた白鳥彰政さんが指導しました。 白鳥さんは「今回の第九はスピード感のある演奏を目指している。「速さを保つ事」や「ドイツ語の発音」に注意するよう歌ってください」とアドバイスしていました。 手づくりの演奏会は、伊那文化会館の落成記念に市民オーケストラと一般公募の合唱団による第九演奏がきっかけとなり始まりました。 今回が12回目の開催で、新伊那市誕生10周年を祝って行われます。 手づくりの演奏会「第九」は6月12日 伊那文化会館で開かれる予定です。

-

伊那弥生ヶ丘高校器楽クラブ 第8回定期演奏会

伊那弥生ヶ丘高校器楽クラブの第8回定期演奏会が7日に伊那市のいなっせで開かれ、部員らが、これまで練習を積んできたマンドリンの演奏を披露しました。 マンドリンの他にギターやチェロなどで構成するステージで、日本のポップスや洋楽など14曲を披露しました。 伊那弥生ヶ丘高校器楽クラブの定期演奏会は今回で8回目です。 去年11月に行われた長野県高等学校ギター・マンドリンフェスティバルで12年ぶりに県内1位となる最優秀賞を受賞し、今年7月に全国大会に出場する事になっています。 最後には、同じく今年全国大会に出場する赤穂高校器楽部と、社会人などでつくる駒ヶ根マンドリーノのメンバーも加わり会場からは手拍子が送られました。 この演奏会の模様は4月にご覧のチャンネルで放送します。

-

遠隔授業 来年度から伊那市内の小学校でも実施

伊那市はインターネットのテレビ会議システムを使った学校間の遠隔授業を、来年度小学校でも実施する計画です。 インターネットを活用した遠隔授業は今年度、長谷中学校と東部中学校で行われました。 来年度は、新山小学校、手良小学校、長谷小学校、高遠北小学校でも実施する計画です。 生徒数の少ない小規模校と生徒数の多い大規模校を結ぶ事で、多様な意見に触れる事ができるなどメリットがあるとしています。 今年度は、少子化・人口減少に対応した活力ある学校教育を推進するための文科省の事業で実施しました。 8日に開かれた伊那市総合教育会議で、来年度は小規模の小学校でも実施する事が報告されました。 新山、手良、長谷、高遠北の4つの小学校では、通常の教科の他に総合的な学習や行事なども視野に入れ遠隔合同授業を実施する方針です。

-

信州農村歌舞伎祭 10周年

地域で受け継がれている歌舞伎を披露する第10回信州農村歌舞伎祭が7日伊那文化会館で開かれました。 信州農村歌舞伎祭に出演した大鹿村の大鹿歌舞伎保存会は、命を懸けて愛する人を守る悲恋の物語、神霊矢口渡頓兵住家の段を披露しました。 10回目の節目の年にあたる今回は大鹿のほか下條歌舞伎保存会、伊那市長谷の中尾歌舞伎保存会の3団体が出演しました。 歌舞伎祭は地域に伝わる歌舞伎の発表の場として伊那文化会館が開いたもので会場にはおよそ1000人が集まりました。 客席の前の部分は農村歌舞伎の雰囲気を味わってもらおうと桟敷席が設けられました。 歌舞伎のクライマックスでは客席からおひねりが飛び大きな拍手が送られていました。 控え室では地元の中尾歌舞伎保存会が出番を待っていました。 中尾歌舞伎保存会の西村寿会長は「大鹿歌舞伎はやはりすごい。見習っていきたい。」と話していました。 信州農村歌舞伎祭を開いた伊那文化会館では「地域の歌舞伎は300年に及ぶ歴史を刻んできたが会員の高齢化や後継者不足など取り巻く環境は厳しくなっている。伝統芸能を継承していくためにも発表の機会をつくっていきたい。」と話しています。

201/(火)