-

水稲の直播作業実演会 試験開始

水稲を省力、低コストで生産するための、田植えを行わず、直接種モミを播く、直播作業の実演を交えた試験が11日、南箕輪村大芝原の田んぼで行われました。 水稲直播作業実演会は、農家が省力かつ、低コストで米の生産できるようしようようと、上伊那農業改良普及センターが開いたものです。 この日は、県やJA上伊那、農業機械の販売や開発をする、クボタ㈱など、関係者およそ30人が参加しました。 直播機は種モミ、肥料、除草剤散布など5役をこなし、これまでは、種モミがばらまかれていて、稲が倒れる心配がありましたが、5粒から8粒ずつの塊で撒くことができるということです。 これにより、苗植えと同様の株で育ち倒れる心配がなくなったとしています。 この日は隣の田んぼに苗植えも行われ、今後、生育調査や収量調査が行われるということです。 直播栽培は、育苗と苗運搬が不要となることから作業の省力化、経費の削減、作業適応期間の拡大などのメリットがあるということです。

-

小中学生が将棋で真剣勝負

全国小学生、中学生将棋選抜選手権大会の南信予選が10日、伊那市のいなっせで開かれました。 大会には、上伊那を中心に諏訪や下伊那などから、小中学生21人が出場しました。 大会は、小学生の低学年の部と高学年の部、中学生の部の3つのブロックに分かれ行われました。 参加者はブロックごとに総当たり戦で対局し、上位2人が県大会出場の切符を手にします。 対局が始まると、子供たちは、真剣な眼差しで将棋盤を見ては、慎重に自分の駒を動かしていました。 また、会場では、プロ棋士、佐藤(さとう)秀司(しゅうじ)七段による指導対局が行われました。 佐藤さんは、対局を終えた子供達や保護者等、一度に6人を相手に将棋をさし、状況にあったさし方などを教えていました。 全国小学生、中学生将棋選抜選手権大会、長野県大会は、5月24日(日)に松本市で開かれることになっています。

-

天竜川漁業協同組合がアユの稚魚を放流

6月20日のアユ釣り解禁日を前に、天竜川漁業協同組合は6日から稚魚の放流を始めました。 7日は伊那市の天竜川に、150キロが放流されました。 今月中旬までに上伊那の天竜川水系で16回放流を行います。 放流されるアユの稚魚は琵琶湖産のものと県内で養殖されたもの、合わせて3,500キロです。 現在の体長は8センチですが、釣り解禁の6月20日頃には17センチから18センチほどに成長するということです。 漁協によりますと、昨シーズンはアユの成育も釣果も、いまひとつだったということで、上條純敬組合長は「今年は大水が出ない事を期待して、県外など大勢の人に釣りを楽しんでもらいたい」と話していました。 アユ釣り解禁は6月20日午前6時となっていて、遊漁料は年間券が8,800円、一日券が2,200円となっています。

-

戦争展に向け遺品提供呼びかけ

8月に伊那市で開かれる「平和のための信州・戦争展」に向け実行委員会では戦争遺品の提供を呼びかけています。 戦争展の理事長を務める伊那市西町の建石繁明さんは家庭で眠っている戦争遺品を募集しています。 戦中から戦後にかけて子どもたちが遊びで使っていたおもちゃの鉄砲もそのうちの一つです。 木の板を切り鉄砲の形にしたもので、当時遊びといえば戦争ごっこばかりだったと言います。 これまでに実際に戦場で使われていたものや、家庭や学校など身近で使われていたものまで戦争一色に染まった時代を感じさせる遺品が集まっています。 「平和のための信州・戦争展」は8月15日と16日に伊那文化会館で開かれることになっていて建石さんは「戦後70年の節目に改めて戦争について考える機会にしたい」と話し戦争遺品の提供を呼びかけています。

-

上伊那吹奏楽祭

上伊那地域の中学校や高校、一般の吹奏楽団が一堂に会する上伊那吹奏楽祭が3日に行われました。 上伊那吹奏楽祭は、2011年の東日本大震災で、楽器を失った東北の吹奏楽部を支援しようとチャリティーコンサートを行ったのがきっかけでスタートし、今回で5回目になりました。 年々参加団体も増え、今年は、中学や高校、一般の吹奏楽団22団体が参加しました。 関係者は、「コンクールとは違い、自分たちも楽しんで演奏できる吹奏楽の本来の良さがある」と話していました。 また中学生にとっては、先輩の演奏を聞くことができるめったにない機会で、刺激を受けている様子でした。 伊那弥生ケ丘高校吹奏楽クラブは、アニメソングのメドレーを披露。 ステージいっぱいに繰り広げられる動きのある演奏で、聴衆を魅了していました。

-

原発と憲法を考える集い

憲法記念日の3日、伊那市で原発と憲法を考える集いが開かれました。 憲法学者で東京慈恵会医科大学教授の小澤隆一さんが講演しました。 伊那市文化財審議委員会の竹入弘元会長や元信州大学教授の建石繁明さん、元教職員や郷土史家などで構成する実行委員会が毎年憲法記念日に開いています。 小澤さんは、「国のあり方の根幹を変える『戦争立法』日本国憲法9条から考える」と題し講演しました。 小澤さんは、「あれだけ戦争を繰り返し多くの被害を出した20世紀から学ぶべきことは、今度こそ本腰を入れて平和の実現、未完の平和の課題にチャレンジすること。 日本国民として何かと言えば憲法9条を守ることであり、その精神を他の国の人々とも共有すること。」と話しました。 この講演会の様子は、30日からご覧のチャンネルで放送します。

-

中学生サッカーINA CUP

県内外から40チームが参加して交流する中学生サッカー大会INAカップが、4日と5日の2日間にわたり、行われました。 INAカップは、伊那市陸上競技場をメイン会場に、上伊那10か所で開催されました。 参加したのは、上伊那を中心に遠くは東京や愛知などからの5チームを含む40チームです。 選手たちは互いに声をかけながら、ボールを回していました。 予選で敗退したチームは、2日目はフレンドリーマッチを行いました。 中学生サッカー伊那カップは、FC伊那東部保護者会が、練習試合の機会を増やして上伊那のサッカー技術の底上げを図ろうと、毎年開いていて、今年14回目となりました。 大会の結果、赤穂中学校と松本市の筑摩野中学校が決勝に進出し、5-0で赤穂中学校が優勝しました。

-

第86回メーデー伊那中央大会

労連系の第86回メーデー伊那中央大会が1日伊那文化会館で行われ、生活や雇用の危機の打開や憲法が生きる社会を目指すメーデー宣言を採択しました。 伊那中央大会には、高教組や民医連などから200人が参加しました。 メーデーの会場となった伊那文化会館からいなっせ北側広場までをプラカードを持って行進し、賃上げやTPP交渉撤退、原発ゼロなどを訴えました。 実行委員長の北原則子上伊那地区労連議長は、「団結の輪を広げましょう」とあいさつし、労働者の賃上げや安定した仕事や雇用の確保を訴えるメーデー宣言を採択しました。 大会では、若い人のメーデーに対する理解が薄くなっていることから、その意義と歴史を学ぶプログラムも盛り込まれました。

-

スタンプラリーで木曽を応援

御嶽山の噴火で打撃を受けた木曽地域の復興につなげようと、上下伊那や飯田の観光関係団体で組織する伊那路観光連盟は、今年度木曽地域も含めた食のスタンプラリーを実施する計画です。 1日、伊那市役所で伊那路観光連盟の総会が開かれ、事業計画が承認されました。 スタンプラリーは、7月1日から12月31日までの期間に伊那・飯田・木曽エリアの飲食店などで実施されます。 利用時にスタンプを押してもらい4個で応募可能とし、木曽の特産品を中心に賞品があたります。 去年秋の御嶽山の噴火は、木曽地域だけでなく、伊那谷の観光にも影響を与えているため、伊那路エリアへの誘客をはかるねらいもあります。 このほか、おととし作成した観光パンフレットを英語や中国語に翻訳する多言語化の検討が進められます。 なお、今年度と来年度の会長には、駒ケ根市の杉本幸治市長が選任されました。

-

3月有効求人倍率1.15倍 2か月連続低下

上伊那の3月の月間有効求人倍率は1.15倍で2月を0.02ポイント下回りました。 管内の求人倍率が前の月を下回ったのは2か月連続です。 新規求人数は1,310人、新規求職者数は786人で、3月の月間有効求人倍率は、2月を0.02ポイント下回る1.15倍でした。 ハローワーク伊那によりますと、求人倍率は前の月を下回りましたが、新規求人数は去年の3月を9.7%上回っているため状況は悪くないということです。 雇用情勢については2月と変わらず「一部に厳しさが見られるものの、着実に改善が進んでいる」としていて、毎年新規求職者が増える4月の状況が今後の雇用情勢の傾向に影響するとみています。

-

上伊那地区企業説明会 就活バスも運行

来年春、大学や短大などの卒業予定者を対象とした企業説明会が28日、伊那市のいなっせで開かれました。 今回首都圏からも参加しやすいように初めて無料就活応援バスが運行しました。 東京都新宿からの無料就活応援バスが午前11時過ぎに伊那市に到着しました。 バスは上伊那の出身者18人が利用しました。 今年から就職協定の変更により企業の採用活動開始がこれまでの3月1日から8月1日になりました。 こうしたことから学生や企業の採用担当者に戸惑いがないようハローワーク伊那と金融機関や商工団体などでつくる上伊那地域若者人材確保連携協議会が初めて開いたものです。 午前中は、セミナーが行われ、地元企業で働く若手社員4人が就職活動の体験談を話しました。 若手社員は「自分の好きな仕事、働きたい業種を明確にすること」「自分がやりたいことではなく自分がやり続けられることをベースにすることが大切」などとアドバイスしていました。 午後は企業説明会が開かれ、上伊那の製造業や建設業、サービス業など65社が参加しました。 157人の学生が参加しブースを回って企業説明などを受けていました。 8月17日には伊那市のいなっせで「ふるさと就職面接会」が行われることになっています。

-

地域発 元気づくり支援金42団体内定

長野県が、市町村や公共的団体などを支援する「地域発元気づくり支援金」で上伊那地域の42事業が内定し、28日伊那合同庁舎で開かれた記者会見で発表しました。 県全体の予算額はおよそ8億5,000万円で上伊那の配分額は7,500万円となっています。 市町村別では、伊那市は南アルプスユネスコエコパーク保護活用推進事業の1件で193万円となっています。 南箕輪村は郷土の山「経ヶ岳」を活用した交流促進事業の1件で91万円となっています。 箕輪町はありません。 この他に上伊那観光連盟の観光資源発掘事業に642万円、公営財団法人上伊那産業振興会のものづくり産業人材育成・雇用拡大推進事業に419万円などとなっています。 27年度は、56団体から57件1億1,293万円の要望があり、このうち42団体6,386万円が採択されました。 県では、5月1日から2次募集を行う予定です。

-

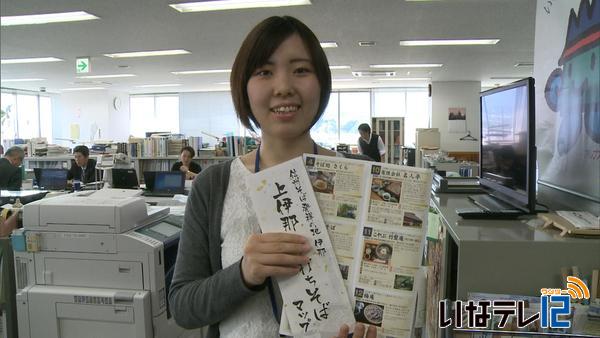

上伊那手打ちそばマップ完成

上伊那地域の手打ちそば店の情報を掲載した「上伊那手打ちそばマップ」が完成しました。 マップには、辰野町から中川村までの48店舗の情報が掲載されています。 麺の太さやそば粉の割合、オススメメニューなどが店の写真付きで掲載されています。 裏面には地図があり、そば店の位置の他、観光スポット等も記されています。 作成した上伊那観光連盟によりますと、平日でも県外から蕎麦を食べに来る観光客は多く、中には数店舗に寄って味を食べ比べる人もいるということです。 マップは食べ歩きができるように折りたたんで持ち歩けるサイズになっています。 そば情報として、そばの種類や特徴などをまとめた豆知識なども掲載されています。 マップは、いなっせ3階の上伊那広域連合または市町村観光窓口で配布しています。

-

上伊那地区メーデー 格差社会の是正など訴える

格差社会の是正や労働条件の改善などを訴える上伊那地区メーデーが、25日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 会場には、上伊那地区の41の連合系の組合からおよそ1,200人が参加しました。 式典では、働く者の連携で「ゆとり・豊かさ・公正な社会」を実現し、自由で平和な世界をつくろう をメインスローガンに、格差社会の是正や暮らしの底上げの実現などを盛り込んだメーデー宣言が採択されました。 北澤洋二実行委員長は「日本はアメリカに並ぶ格差と貧困の国。上伊那で働くすべての仲間と団結してこれらの問題に取り組んでいきたい」と話していました。 この他に、代表の2人が「自分の仕事に誇りをもって取り組んでいきたい」、「仕事の品質をあげ充実した人生を送りたい」などと決意を述べました。

-

第44回日本画県展 開催

長野県日本画会の会員などによる「第44回日本画県展」が伊那市の伊那文化会館で開かれています。 会場には、県内全域の県日本画会の会員や一般から公募した作品70点が並んでいます。 日本画県展は、応募作品すべてを審査の対象としています。 伊那支部では、伊那市狐島の池上頼子さんの作品「華」が長野放送賞を、受賞伊那市高遠町の鈴木岬さんの作品「水の譜」が奨励賞を受賞しました。 ある会員は「日本画の絵の具の味わいや発色の温かさを感じてもらいたい」と話していました。 第44回日本画県展は、29日まで伊那文化会館で開かれています。

-

自慢の歌声披露

カラオケ愛好者が自慢のノドを披露するいな歌謡祭が24日伊那市のいなっせで行われました。 歌謡祭では、ステージ衣装をまとった約40人が、日ごろから歌いこんできた十八番を披露していました。 いな歌謡祭は、今回で11回目となります。 出演者は、50代後半から80代までで、平均年齢は70歳を超えているということですが、会場には年齢を感じさせない力強い歌声が響いていました。 平日ということもあり、観客の入りは今一つでしたが、いな歌謡祭実行委員会の今井ひろしさんは、「照明、音響がしっかりしている大きなステージで歌うことは、良い勉強の機会。お互いの歌を聞くことで、さらにレベルアップしていってほしい」と話していました。 実行委員会では、10月にも秋の演歌まつりを予定しています。

-

上伊那産アスパラ 出荷最盛期

上伊那の野菜の主力、アスパラガスの出荷がピークを迎えています。 24日は朝から農家が収穫や選別作業に追われていました。 毎年400トン近くが栽培されているアスパラガス。 今、収穫のピークを迎えています。 伊那市西箕輪にあるJA菜園では、幅2.4メートル、奥行き55メートルのアスパラハウスが100棟あります。 天候が回復したこともあり、ここ数日で出荷のピッチがあがりました。 アスパラガスは、JA上伊那が扱う野菜の中で販売金額が4億円を超えるナンバーワンの主力品種で、主に名古屋や大阪の大都市圏に出荷されています。 収獲を終えると選別が始まります。 収獲された28センチ以上のアスパラガスは27センチに切りそろえられ、重さによりS、Ⅿ、Ⅼに分けられていきます。 こちらはスリーエルサイズ。高級料亭で使用されているということです。 このあともう1センチ切り落とし26センチにして鮮度を保つため水に15分以上つけてから梱包されます。 ハウスの中には、ビニールを外したものがあり時期をずらして出荷されます。 出荷のピークは5月初旬まで続きます。

-

上伊那招魂社で戦没者慰霊祭

伊那市中央にある上伊那招魂社で23日、例祭が行われ、戦争で亡くなった約5,700柱の霊を慰めました。 伊那公園西にある神社、上伊那招魂社です。 例祭には上伊那の遺族会や社会福祉協議会、神社総代会など200人ほどが参列しました。 神事では、祝詞が奏上されました。 上伊那招魂社は明治40年に建立され、毎年この時期に戦没者を追悼する例祭を行っています。 明治10年に起きた西南戦争から太平洋戦争までで亡くなった5,789柱の霊が祀られています。 毎年この時期に例祭を行っていて、今年で109回目となります。 参列者は玉串を供え戦没者の冥福を祈っていました。 伊藤光宣宮司は「今年は終戦から70年。大勢の人に慰霊の誠を捧げてもらえた事がうれしい」と話していました。

-

ヤマブドウ ポレポレの丘に植樹

東京都の一般社団法人環境情報科学センターは、良質なヤマブドウ栽培を行うマニュアルづくりなどを目的に伊那市高遠町のポレポレの丘にヤマブドウの苗木を17日植樹しました。 植樹した苗は、伊那市と信州大学農学部が共同で開発したヤマブドウw-3と呼ばれる品種の苗5本です。 市内では3軒の農家のみで栽培されていて、門外不出の貴重な品種です。 環境情報科学センターは、よりよい人間社会の環境づくりを目的に調査・研究活動をしている団体で、良質なヤマブドウ栽培のマニュアルづくりやスモールビジネスの可能性を探ろうとヤマブドウに着目しました。 この日植えられた苗は、5本で、35年ヤマブドウに携わり現在25アールの畑でw-3を栽培している西春近の城倉友幸さんが霜対策などの留意点を指導しました。 センターでは、「ヤマブドウ栽培による新たな景観形成や耕作放棄地の再生などにも可能性を感じる。」と話していました。 ヤマブドウは4年後に収穫し、ワインとして醸造する計画です。

-

伊那谷九条の会 戦争と平和について考える集会

反戦平和を唱える上伊那の住民有志でつくる伊那谷九条の会は、戦争と平和について考える集会を18日、伊那市のいなっせで開きました。 戦争と平和について考え、体験談や思い、願いなどを気楽に語り合う場にしようと開かれたもので、6人が参加しました。 伊那谷九条の会は、「戦争反対」を合言葉に、特定の政党、団体と関係のない個人参加の市民の会として、去年7月に発足しました。 18日は、1人ひとりがフリートーク形式で考えていることを話しました。 最近のテレビ報道については「報道の自由がなく世の中の情報を正確に得ることができない恐ろしい時代」などと話していました。 他に、日本国憲法については「我々は九条を守るのではなく守られている。そのことを広く多くの人に知ってもらいたい」と話していました。 伊那谷九条の会では、講演会や講習会のようなものでなく、お互いが考えを話せる企画を考えていきたいとしています。

-

元気づくり支援金 選定始まる

市町村や公共的団体の自主的な取り組みを県が支援する、「地域発 元気づくり支援金」の上伊那分の採択事業を決める、第1回選定委員会が15日開かれました。 この日は、今年度の採択分を決める1回目の委員会が伊那合同庁舎で開かれました。 今年度の予算は県全体でおよそ8億5,000万円、このうち上伊那への配分額は、昨年度とほぼ同じ7,500万円となっています。 市町村や各種団体からの要望は57件、1億1,200万円でした。 事業区分別では、産業振興・雇用拡大が27件で6,400万円、教育・文化の振興が9件で1,400万円などとなっています。 1回目のこの日は、要望のあった事業の説明が行われました。 委員会では、21日に選定を行い、今月末をめどに採択事業を、内示したいとしています。

-

シベリア抑留で亡くなった人の冥福を祈る慰霊祭

第二次世界大戦後旧ソ連のシベリアに抑留され亡くなった人の冥福を祈る慰霊祭が18日、伊那市の春日公園で行われました。 慰霊祭には、抑留体験者や遺族など17人が集まり、故人の冥福を祈りました。 慰霊祭は、遺族などでつくる全国強制抑留者協会長野県支部が毎年開いているものです。 長田伊三男支部長は「極寒のシベリアで亡くなった多くの人のためにも、抑留の歴史は忘却してはならない。体験者として後世に伝えていきたい」と式辞を述べました。 シベリア抑留は、第二次世界大戦後、武装解除され投降した日本軍捕虜らが、旧ソ連軍によりシベリアやモンゴルに労働力として強制連行され、長期にわたる抑留生活を強いられたものです。 抑留された日本兵60万人のうち、県内ではおよそ2千人が命を落としたとされています。 出席者は慰霊碑に花を手向け、冥福を祈っていました。

-

信州伊那きのこ王国 18日オープン

伊那スキーリゾートの元ゲレンデを活用し、きのこの収穫体験が楽しめる 信州伊那きのこ王国が、18日にオープンします。 16日は、市や地権者、宿泊施設の関係者など50人ほどを対象にした内覧会が開かれました。 以前ゲレンデとして使用していた一帯を活用して、きのこ栽培を行います。 収穫が体験できるハウスの中では、シイタケの菌床が並べられていました。 参加者は、手のひらほどに成長したシイタケの大きさに驚きながら、ハサミで収穫していました。 きのこの種類はシーズンにより、増減するということですが、今月は、シイタケ、ヒラタケ、なめこの収穫を体験することができます。 ハウスの外でも、露地栽培をし、収穫体験できるようにするということです。 収穫したものは、100グラム、100円から買い取る方式です。 きのこの種類は、最も多い時期で8種類ほどを予定しています。 きのこ王国では、収穫体験の他に、幼児を対象にしたペダルのない自転車・ストライダーや、トランポリンなどのアクティビティも用意されています。 また、センターハウスのテラスでは、南アルプスを眺めながらバーベキューも楽しめます。 きのこは王国で栽培されたもの他、上伊那産のものを使用しています。 そのほか、カレーやスープなども提供されることになっています。 信州伊那きのこ王国は、18日、午前9時にオープンします。 4月から11月中旬まで営業し、初年度は5万人ほどの来場を見込んでいるということです。

-

伊那職業訓練協会 工科短大振興会に寄付

伊那技術専門校を支援してきた伊那職業訓練協会は来年度開校する南信工科短期大学校を支援する振興会に、70577円を寄付しました。 15日は、伊那市の伊那技術形成センターで、訓練協会の宮脇眞会長から、振興会の向山孝一会長に目録が手渡されました。 訓練協会は、昭和44年に伊那技専の支援や地域振興を目的に上伊那の製造業等が中心となり設立されました。 南信工科短大の来年4月の開校に伴い伊那技専が閉校する事から、訓練協会は解散し、事業費の残金の全額を寄付する事にしました。 振興会の向山会長は「工科短大が初期の目的を達成し、成果が上がるよう振興会として大切に使わしていただく」と話していました。 訓練協会の宮脇会長は「機械や電気といった事を学ぼうとする若い人達は県外へ流出し、なかなか戻ってこない。 工科短大には歯止めになるよう期待している」と話していました。 振興会には現在120社余りが会員となっていて、今年の夏には、学生を対象に技術や技能についての講演会を開催する計画です。

-

シベリア抑留慰体験者 長田さんにきく

4月18日に伊那市の春日公園で16回目のシベリア抑留慰霊祭が開かれます。実行委員長で抑留体験のある長田伊三男さんに話を聞きました。 伊那市荒井の長田伊三男さん91歳。 昭和19年に旧日本軍に入隊し任務で中国大陸へ渡り終戦を迎えました。終戦後は、旧ソ連軍に収容されシベリアで石炭の採掘や鉄道の建設などの重労働を強いられました。 シベリアに抑留された日本人は60万人と言われ、そのうち6万人が命を落としたとされています。 抑留体験者や遺族などでつくる実行委員会は、毎年4月に慰霊祭を行っています。しかし、高齢化により年々参加者は減少し、ここ2年間は役員だけで慰霊祭を行ってきました。 長田さんは戦争やシベリア抑留の記憶が風化していく中、体験者だからこそ、伝えていく事が大切と感じています。 実行委員会では今年、3年ぶりに役員の他に、遺族や来賓を招き、シベリアで亡くなった人たちの冥福を祈ります。 慰霊祭は、18日の正午から、春日公園で行われる予定です。

-

いちご贈り感謝伝える

伊那市で養蜂業を営む小松実治さんは、伊那市社会福祉協議会の就労センターにイチゴ200パックを贈りました。 3日、小松さんが伊那市社会福祉協議会の障害者社会就労センターゆめわーくを訪れ、イチゴを手渡しました。 小松さんは、養蜂で使う蜜蜂の巣箱の一部をゆめわーくに発注しています。 イチゴのプレゼントは、その感謝のしるしにと毎年行っています。 今年も、社協の就労センターで働く障害者全員分の200パックを贈りました。 ゆめわーくの北林清子所長は、「小松さんには、いつも障害者を気にかけてもらっていてありがたい。」と感謝していました。 小松さんの蜜蜂は、イチゴハウス内での受粉などに活躍しています。

-

垣内氏・小林氏 激戦制する

任期満了にともなう県議会議員選挙の投票が12日行われ、定数2の上伊那郡区は垣内基良さんと小林伸陽さんが激戦を制しました。

-

当選から一夜明けて

任期満了にともない、投票が行われた県議会議員選挙の上伊那郡区は現職の垣内基良さんと小林伸陽さんが当選を果たしました。 一夜明けた13日、2人に今の心境や今後の抱負などについて聞きました。

-

高遠石工研究センター設立

江戸時代を中心に全国各地で活躍した高遠石工の作品の保存、継承を目的とした「高遠石工研究センター」が設立しました。 11日は、設立総会が伊那市のいなっせで開かれました。 高遠石工は、石仏をはじめとした彫刻作品を数多く残した石工集団です。 江戸城の石垣を築いた他、お台場に大砲を備える際には土台作りを任されたとされていて、上伊那を中心に全国各地に作品が残っています。 伊那市荒井の映像クリエイター熊谷友幸さんが伊那谷の石仏を撮影した際に高遠石工の魅力にひかれ、研究センターの設立を発案。 賛同した地元の研究家や石仏の所有者、一般市民などおよそ20人が会員となっています。 代表理事を務める伊那市文化財審議委員会委員長の竹入弘元さんは「これまではそれぞれ独自に研究してきたが、今後は団結して多くの人に知ってもらい石工の再認識を図りたい」と挨拶しました。 総会では、作品を映像と写真で記録しオープンデータ化していくことや、勉強会、調査報告会の開催など、調査研究と情報発信を柱とした事業計画が承認されました。 今後は、会員を80人ほどに増やす他、活動のための寄付金を募るとしています。

-

仲仙寺御開帳に向け回向柱

伊那市西箕輪仲仙寺の開創1200年を記念して行われる御開帳に向け、10日回向柱(えこうばしら)が本堂前に建てられました。 触れるとご利益があるとされる回向柱。 高さは4メートル、重さは150キロほどのヒノキの柱です。 御開帳を意味する奉開扉 本尊十一面観世音 諸願成就 などと書かれています。 96歳になる先代で名誉住職の師田賢説さんが筆を振るいました。 10日は、総代会のメンバー20人ほどが集まり、柱を建てました。 客殿から本殿へと柱を移し、穴を掘って建てました。 15日すぎに本尊の十一面観音の右手から30メートル離れた回向柱まで善の綱と呼ばれる 5色の綱を張る予定です。 十一面観音は、60年に一度公開されていて、前回は、昭和47年の4月でした。 それから60年後は、平成43年、2031年になりますが、開創1200年の今年は、特別に公開されます。 仲仙寺開創1200年を記念した御開帳は、4月18日の正午から5月8日まで行われます。

182/(水)