-

【記者室】親と同じ仕事に就きたいか

県教職員組合上伊那支部が今年、郡内の小6と中1の児童・生徒とその保護者計610人を対象に職業に関するアンケートを行った。興味深かったのは「親と同じ仕事に就きたいか」に対して「はい」と答えた子どもは40%前後、「同じ仕事に就かせたい」とする親が約50%前後竏窒ニいう結果だ▼これを多いと見るか少ないと見るかは意見の分かれるところだろう。だが親の答えが半々というのは、子どもに同じ苦労をさせたくない竏窒ニの思いが透けて見えてくるようで感慨深い▼「就きたくない」の理由に多くの子どもたちが挙げたのが「やりたいことがあるから」。夢や希望に向けて努力するのは大いに結構。少々寂しいが「それなら頑張れ」と応援してやりたくなる。(白鳥文男)

-

狩猟解禁・3カ月間の「猟期」に

15日、狩猟が解禁となり来年2月15日までの3カ月間は猟期となる。期間中は、鳥獣保護区などを除く区域でニホンジカ、マガモなどの狩猟を展開。上伊那でも初猟日、伊那市高遠町、飯島町などの山でイノシシやキジなどを狙う猟友会員らの姿が多く見られ、事故もなく、晴天の中で狩りを満喫した。

本年度は、雌ジカの捕獲枠が無制限となり、捕獲量は増える見込み。県のニホンジカ保護管理計画で見直した個体数が当初の2倍となる約6万2千頭であることが分かり、これまでの一人1日当たり2頭の制限に変更があった。

上伊那管内の前年度捕獲数は、ニホンジカ490頭、イノシシ233頭、ツキノワグマ2頭で、カモなどの鳥類は1607羽。狩猟登録人数は、05年度現在551人(前年比5人減)で年々減少しているという。 -

起業成功へフォローアップ・シンポジウム

創業や経営革新などに関する相談や情報提供をする、上伊那地域チャレンジ起業相談室(伊那商工会議所内)は12日、伊那商工会館で、創業後間もない経営者らを対象とした「創業者等フォローアップ・シンポジウム」を開き、参加者24人が創業後の課題と対応について学習した。

同相談室コーディネーター、経営コンサルタント、会計事務所、国民生活金融公庫の専門講師を招き、それぞれが具体的な事例と対策、公的な支援制度について説明。失敗しないための「失敗事例」の検証などを通じ、参加者は起業を成功させるために学んだ。

総合討論では、参加者が「顧客との契約書の取り交わしで注意することは」「資金融資の個人限度額はあるのか」などを講師らに質問。「(会社説明の)ホームページを活性化する方法」については「見る人の視点になってつくり、経営者の人柄が感じられるものに」と助言した。 -

郷土研究交流の集い 近世上伊那の飢饉などテーマに

上伊那郷土研究交流連絡会(竹入弘元会長)は11日、伊那市荒井区の上伊那郷土館で、「第7回上伊那郷土研究交流の集い」を開いた。会員ら約50人が参加。同館所蔵の資料見学や、小中学校教師らでつくる同館専門委員による研究発表などがあった。

原毅教諭(宮田小)、小野章教諭(西箕輪小)、北林敏文教諭(箕輪中)が研究発表=写真。原教諭は「大久保文書からみた近世上伊那地方の飢饉」と題し、江戸時代に2回あった凶作について書かれた文書の内容を解説した。

説明によると、天明期における野口村(現・伊那市手良)の餓死者は105人で、飢饉は浅間山の噴火による寒冷で農作物が生産できなかったなどが原因とした。

屋根板(樽木)を主な税として納めていた中坪村(現・同)では、森林資源の枯渇も要因の一つにあげ「今後は樽木の生産高の減少と年貢の変遷に伴う中坪村の様子の変化と飢饉の関係を明かにしたい」と話した。

館内見学は、神子柴遺跡(南箕輪村)出土の石器、俳人の野口在色の資料などを担当者が説明した。 -

高遠高校と創造学園大学が連携協定

高遠高校は14日、群馬県の創造学園大学と高大の連携や交流を図る協定を締結した。教育内容の充実、生徒の学習意識や教員の指導力向上を目指す。

高遠高は95年度に芸術や福祉などのコース制を導入し、特色として掲げる。開学3年目の創造大は、創造芸術学部とソーシャルワーク(社会福祉)学部をもち、芸術と福祉の融合をテーマに大学づくりを進めている。

本年度、高遠高は魅力ある高校づくりに向けて設置した高校改革推進調整委員会で、コース制の特色を踏まえ、新たな方向付けとして、同様の専門学部をもつ大学との連携を図ることで意見をまとめ、創造大に投げかけた。双方とも高大の連携は初めて。

協定の締結により、高校側は音楽や美術、福祉の各教科で教育実習生を受け入れる。大学側は専任教員や学生を派遣して特別講義や技術指導をするほか、芸術と福祉コースからの指定校推薦枠を設ける。ほかに、教育に関する調査・研究などに対して協力し合う。

調印式で福沢務校長は「互いに手を携え、未来のためにより高いものを求めていきたい」、堀越哲二学長は「在学中に本大学を訪ねてくださる機会があることを願っている」と述べ、それぞれ協定書を交わした。

連携を記念し、高遠高合唱部と創造大オーケストラによるコンサートもあった。 -

上伊那地域景観協議会が発足

地域の特性に合致した広域的景観育成の推進を図る上伊那地域景観協議会が14日、発足した。関係団体や行政担当者などが集まり、本年度の事業方針などを確認した。

県は4月から、景観法に基づく改正景観条例を施行。それに伴い上伊那でも、従来の上伊那地域景観推進会議を発展させ、今回の協議会を設置した。

協議会は本年度事業として▽国道361号の屋外広告物禁止地域における既存不適格広告物の除去▽本年度中に西箕輪地区を景観育成特定指定区域とするための調査、ワークショップの実施▽地域における自律的な景観育成の支援をする景観ヴァンガードの育成及び専門家の派遣竏窒ネどを進めるほか、景観講演会などを行うことも計画している。

屋外広告物禁止地域における既存不適格広告物の除去については、上限を40万円として費用の3分の1を助成する事業を新たに進めており、現在関係する8事業者と協議している。 -

県縦断駅伝18・19日 「上伊那」チーム紹介(上)

第55回記念県縦断駅伝競走大会(県陸上競技協会など主催)は18、19日、長野市から飯田市までの21区間218・7キロのコースで熱戦を展開する。本年は中学生区間を1区間増設したことや、郷土を離れたランナーを活用できる「ふるさと選手制度」の導入が勝負の鍵を握りそうだ。昨年、3年ぶり、33回目の総合優勝を果した「上伊那チーム」は、連覇を目指して激走する。

上伊那は、黄金期を支えた羽生吉浩(養命酒)の調整不良による欠場や、ふるさと選手を使わない布陣となりライバルに苦戦を強いられることが予想されるが、個々の平均的な力には定評がある。メンバーの大きな入れ替えはせず、経験豊富なベテランと昨年の優勝を知る若手選手とが力を合わせ、大会に挑む。

1区にスピードのある小林(信大)を起用し、序盤から好位置を狙う。初日最長距離の4区には、5千メートルを14分台で走り、精神的にも安定感のある注目選手、柳澤(上農高教員)を配置し、1日目を首位で折り返す考えだ。

15回目の出場となる主将・丸山(NEC長野)を7区へ、未だに成長し続けているチーム最年長の守屋(嬉楽Q)を8区へ置くなど初日終盤は、ベテランの力で乗り切る。

2日目の布陣は、若手中心の構成。大学の練習で持久力を増した中塚(亜大)がスタートを切り、佐々木(上農高)へ。中盤の地元区間は、安定感のある大槻、萩原(いずれもジェルモ)、滝澤(駒ヶ根市役所)らが声援を受けて走る。

エース区間の20区には、好調を維持し続けている上島(平井星光堂)が登場。10月の諏訪湖マラソン(21・0975キロ)優勝者の力でたすきを最終区の北原(トーハツマリーン)へつなぐ。最終日の逃げ切り体制は万全といえる。

中学生区間を走る駒ヶ根東の福澤、篠田、宮脇にも注目。11月上旬にあった県中学駅伝大会では男子2位、女子3位と惜しくも涙を飲んだが、上伊那の連覇に全力を尽してくれるだろう。

清水監督(NEC長野)は「他チームのふるさと選手の走りに惑わされず、個々のペースで力を発揮すれば『優勝』の2文字は見えてくる」と意気込む。

2年連続、34回目の総合優勝を賭け「上伊那チーム」が晩秋の信濃路に帰ってくる。沿道からの声援を力に選手たちは「新たな黄金期」へ向け、たすきをつなぐ。 -

ミニバスケットボール選手権 上伊那勢7チーム県へ

第31回県ミニバスケットボール選手権中南信地区大会が11、12日、県伊那勤労者福祉センター体育館など4会場であった=写真。上伊那勢は男子の箕輪、駒ヶ根、女子の伊那ミニ、TOSC(伊那市)駒ヶ根、箕輪健全、高遠キャットミンツが12月9、10日、松本市である県大会に出場する。

結果は次の通り(上伊那関係分)。

▽男子(3)箕輪(7)駒ヶ根

▽女子(1)伊那ミニ(2)TOSC(3)駒ヶ根(4)箕輪健全(6)高遠キャットミンツ -

県議選 小林伸陽氏が出馬表明

県議小林伸陽氏(61)=日本共産党・箕輪町=は13日、記者会見し、来春の県議選上伊那郡区(定数2)の出馬を表明した。

小林氏は、村井県政について、ガラス張りの知事室閉鎖や陳情が繰り返される現状などを挙げ「一抹の不安を感じざるを得ない。県民の福祉、教育が削られる状況はなんとしても避けたい」と述べ、3期目を目指す。

財政再建は避けて通れない課題で、公約に▽浅川ダムなど無駄な事業の再開は許すべきではない▽福祉の充実▽安心して出産できるしくみづくり▽家族農業の振興と地産地消の促進竏窒ネどを掲げる。

定数減により全体の得票数のかさ上げが必要で「変わり始めた県政の後戻りは許されない」と訴え、支持を広げる。

日本共産党上伊那地区委員会の三沢好夫委員長は、2期8年の実績を踏まえ「住民の暮らしを守る役割を果たせるのは小林県議しかいない」と話した。 -

上伊那創造ものづくりフェア

第3回上伊那創造ものづくりフェアは11、、12日、伊那市駅前ビルいなっせ2階ギャラリーで開いている=写真。上伊那の小中学校の児童、生徒が技術家庭科の授業などで製作したエプロンや木製の椅子など約120点を展示している。「上伊那家庭科、技術・家庭科教育研究会」の主催。

地域の人たちに学校の授業成果を披露する場となっていて、本年は小中学校全52校の内40校から出品。作品一つひとつには、製作者の説明や感想が添えられ、工夫や失敗した点などのコメントが書かれている。

同会事務局の千種周嗣教諭(中川中学校)は「一人ひとりの個性を生かした力作ぞろい。一つひとつ手に取ってできばえを見てほしい」と来場を呼び掛けている。

入場無料。12日は午前10時縲恁゚後3時。 -

07年度県立高校生徒募集定員決定

県教育委員会定例会が10日、県庁であり、県立高校の07年度生徒募集定員を決定した。原則として旧通学区ごとで中学校卒業見込者数の増減に見合う調整。対前年度比で78人の減少が見込まれる上伊那では、伊那弥生ヶ丘高校の普通科1学級減となった。

募集定員策定に当たっては、全学科で1学級の生徒数は40人とし、第1回入学志願者予定数調査の結果、旧通学区ごとの流出入、本年度の空き定員、学校収容能力などを考慮した。

県全体としての卒業見込み者数は前年度比で149人少ない2万1818人。うち推定進学者数は2万662人となっている。学科別に見ると、募集定員減少数が最も多いのが普通科で前年度比400人の減。次いで工業科の160人減、商業科の80人減となっているが、総合学科は560人増となっている。

生徒募集定員における普通科、職業科、総合学科比率は、14対5対1となる。 -

必履修教科・科目の対応

県教育委員会定例会が10日、県庁であり、必履修教科・科目で未履修があった県内の県立高校における実態と、具体的対応方法などが示された。

それによると、上伊那で未履修問題が発生している3校は、ともに03年から必履修科目を履修しなくても卒業できる制度を導入。本年度の卒業生においては、伊那北で世界史149人、現代社会125人、伊那弥生ヶ丘、赤穂の世界史でそれぞれ162人、73人の未履修があった。

伊那北では、平常の時間割を振り替えて授業の中で実施したり、平日の時間割を増加して実施。土日や長期休業の中で集中的に行うなどの方法を組み合わせながら、11日縲・月20日にそれぞれの補充を行うため、当初3月2日に行うはずだった卒業式を、3月21日に延期する。すでに補充が始まっている伊那弥生ヶ丘は、平日の時間割を増加したり、土日での集中授業を行うなどして対応。補充期間は3月20日までに完了する。同じく補充を開始した赤穂は、平日の時間割への振り替えと授業の増加、土日の集中授業で対応し、1月26日までに完了する。 -

霜柱ができ始め

強い寒気の影響で朝方の最低気温が氷点下となる日が続き、霜柱も顔を出した=写真。

霜柱が良くできるのは、夜間を通して快晴で冷え込みの厳しい日。これは、日本付近一帯を高気圧が覆っているということでもあり、「霜柱が立てば晴れ」と言われるように、霜柱ができた日は好天に恵まれることが多い。

しかし、あまり寒すぎても霜柱はできず、柱のもととなる地中の水分が凍らない程度の寒さの時期にしか見られない現象でもある。

伊那地域では、放射冷却現象の影響も受けて7日にマイナス3度、8日にマイナス2・6度の最低気温を記録。これは12月上旬並の最低気温で、暖かな日が続いた影響もあり、一層の寒さが感じられた。 -

19年度生徒募集に向けた県立高校の魅力ある高校づくり

県教育委員会は9日、07年度の生徒募集に向けて県内の県立高校が取り組んでいる魅力づくりの概要を発表した。

上伊那では辰野高校が、普通科を総合選択性からコース制に移行する計画。現在は、人文国際系、社会科学系、医療看護系、福祉生活系など、7つの選択科目系統から、生徒たちがそれぞれの進路に合わせて必要な科目を選択するようになっているが、それら7系統を文系進学コース、理系進学コース、福祉保健系進学コースの3コースに統合し、より進学に特化した教育内容の充実を図る。

商業科は、従来通りコース制とするが、それぞれのコース名を変更するとともに、コミュニケーション能力、就職人意識、基礎学力などに関する内容も充実させ、就職、進学に対応できる能力の養成も図る。 -

上伊那女教員会が60周年を記念に閉会

上伊那の小中学校に勤める女性教諭でつくる上伊那女教員会(会員約360人、佐々木由利会長)は7日、60周年と閉会を記念する式典を伊那市の生涯学習センターで開いた。

上伊那教育会の内部組織である女教員会は、女性教員がまだ珍しかった1947年、女性教員同士で教育研究を行いながら自己研鑽に努めることを目的として発足した。しかし、時代の変化とともに女性教員が増加。女性だけでまとまって何かをする必要性も薄くなったため、60年の節目に解散を決めた。

佐々木会長は「女教員会について学ぶ中で、先輩方の熱意を感じた。本年度を持って女教員会は解散するが、諸先輩方の意志を引き継ぎ、自己を高める努力をしていかなければならない」とあいさつ=写真。

その後、同会の先輩教員による過去の思い出話や、加茂小学校長や県女性課長などを勤めた花岡幸子さんによる記念講演があり、新しい一歩に向けた、志を新たにした。 -

芋焼酎「伊那八峰」12月12日発売

上伊那産のサツマイモを原料にした芋焼酎「伊那八峰」が12月12日、上伊那の酒販売57店で発売する。市町村ごとに千本(720ミリリットル)以上を用意。発売前には、消費者らを対象にした試飲会を計画している。

地域の特産品開発の一環として、サツマイモの栽培から販売までを手がけようと賛同する生産者や酒販売店主らが取り組んできた。

芋焼酎は、上伊那の市町村別9本に、権兵衛トンネル開通記念1本を加えた計10種類。。銘柄は辰野町「龍」、箕輪町「みのわ黄金千貫」「みのわ紅あずま」、伊那市「座々無志(ザザ虫)」、南箕輪村「不死清水」、宮田村「脈々」、駒ケ根市「しまだ娘」、飯島町「越百」、中川村「なかがわ」、全域の「権兵衛魂」。アルコール度数は25度。価格は1250円。

各市町村でサツマイモを栽培したが、天候不順のため、収穫量は86トンと見込みの半分だった。収穫したサツマイモは、飯田市の喜久水酒造で仕込み、寝かせている段階という。

伊那市内で7日に開いた第3回販売会議で、発売日や価格、取り扱い店などを発表。生産者から栽培の苦労話も聞いた。

呼びかけ人の池上明さん=飯島町=は「地域色の出た焼酎で、特産品になり得る。酒屋として大事に販売し、自分の焼酎として育てていきたい」と期待を込めた。

銘柄に合わせたラベルデザインも披露され、酒販売店主らが手直しを加えた。

試飲会は12月5日午後6時から、駅前再開発ビル「いなっせ」5階で開く。会費は500円。 -

県教育委員会が各校の未履修補充計画の概要を発表

県教育委員会は7日、必履修教科や科目で未履修があった県立高校における補充計画の概要を発表した。

世界史の未履修がある伊那市の伊那弥生ヶ丘高校は、世界史Aを最大50コマ(1コマは50分)を目途として補充する予定。同じく世界史を履修していない生徒がいる駒ヶ根市の赤穂高校も、同様の計画を立てている。実施期間は、伊那弥生ヶ丘が今月8日縲恬・N2月17日、赤穂が今月8日縲恬・N1月26日を予定している。

現代社会と世界史で未履修があった伊那北高校は、双方を履修していない生徒については最大70コマ、どちらか一つが未履修である生徒については最大50コマを目途に、補充計画を策定。実施期間は現在も調整している。

県内各校の補充形態は▽平日の時間割を振り替えて授業の中で実施する▽平日の時間割に授業を増加して実施する竏窒ニする学校が多く、土日や長期休業を利用するとする高校は、少数にとどまった。 -

JA上伊那のフォトコンテストで、駒ヶ根市の井口眞吾さんが最優秀賞

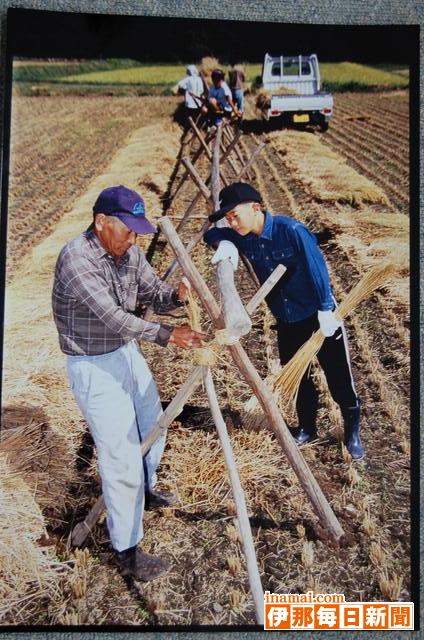

上伊那農業協同組合による「JA上伊那フォトコンテスト06」の審査会が7日、伊那市狐島の本所であり、駒ヶ根市の井口眞吾さん(67)の作品「伝承」を最優秀賞に選んだ=写真。

昨年に引き続き「みつめよう、上伊那の“農”」をテーマに、上伊那を象徴するような農村風景や人々の四季の営みをとらえた作品などを募集した今年は、上伊那各地から75点の応募があった。審査にはJA職員など約15人が参加。審査委員長には宮田村出身のプロカメラマン・唐木孝治さんを迎えた。

応募作品には、田植えや稲刈り、美しい山並みなどを写した叙情的な作品だけでなく、裸足で田植えをする女性が忙しげに田んぼのあぜを走っている作品など、ユニークな作品もあったが、ほぞ掛けを作る祖父の姿を熱心に見つめる少年をとらえた井口さんの作品「伝承」が、多くの審査員の心をとらえた。

唐木さんは「感じた思いや自分たちが農業に対して持っている思いが伝わる写真が最終選考まで残った。『伝承』は技術的にもテーマ的にも、最優秀賞にふさわしい作品」と話していた。

応募作品は11、12日のJA上伊那まつりで展示する。

入賞者は次のみなさん。

◇最優秀賞=井口眞吾(駒ヶ根市)

◇優秀賞=酒井芳郎(箕輪町)向山世男(伊那市)

◇佳作=片桐久司(飯島町)小林紀一(飯島町)鈴木修(伊那市)

◇入選=伊藤好幸(伊那市)林平一郎(伊那市)両角巻男(伊那市)石田明(辰野町)小澤義彦(伊那市) -

南信レクリエーション協会子育て講演会

南信レクリエーション協会主催の子育て講演会は4日、伊那市役所で開き、子育て応援団長の三好良子さんが「悩める子育て解決法・上手な子育て術」をテーマに、親が心の知能指数を高めることの大切さなどを話した。

三好さんは人材育成コンサルタントで、全国で子育て支援の講演活動をしている。

毎年、三好さんを講師に研修会をしている同協会が、地域の人々にも知ってほしいと、講演会を計画した。

「今、どの年代も子育ては大変な時代。真しに向き合い学んでおく必要がある」と話す三好さん。「心の知能指数(目配り、気配り、心配り、手配り)がキーワード」とし、「人間力を子どもにつけるために、親が心の知能指数を高めることがとても大事」と話した。

子育てのはじめの一歩としてプラスとマイナスの考え方を挙げ、「プラスとマイナスの数が同じでないとだめ。バランス感覚がとれていることが大事」と強調。子育て中は、仕事をやめなければならない、自由がきかないなどのマイナスが多くなり、子育ての楽しさや面白さなどが縮小するため、「子どもから感動をもらった」「友達ができた」などのプラスを会場の皆で考え合った。 -

信州牛乳キャンペーンで消費拡大ねらう

上伊那地域酪農協議会(桃沢明会長)は5日、伊那市のみはらしファーム「とれたて市場」前で「信州牛乳ふれあいキャンペーン」を展開した。初めての試みで、地元の「すずらん牛乳」を試飲する場を設けた。

上伊那の酪農家は約100戸。学校給食で飲まれ、他地域より牛乳の消費量は多いものの、年々減少傾向にあるという。そのため、寒くなる冬場を前に、消費拡大をねらってキャンペーンを組んだ。

「すずらん牛乳」(JA上伊那)は低温殺菌で日持ちは短いが、風味やこくがあるのが特徴。

キャンペーンでは、牛乳(200ミリリットル)300本の配布や骨密度検診などが無料で、地元住民や観光客が集まった。

酪農家は▽牛乳はカルシウム含有量が多く、吸収率がいい▽高血圧の予防になる竏窒ネどもPRし「健康のために、牛乳を飲んで」と呼びかけた。

毎月3(み)・6(る)・9(く)日は「信州ミルクの日」に設定されている。 -

県高校駅伝競走大会 上伊那勢は振るわず

全国大会予選を兼ねた男子57回、女子18回の県高等学校駅伝競走大会は5日、大町市運動公園陸上競技場であった。男子は31校が7区間42・195キロ、女子は20校が5区間21・0975キロをたすきでつなぎ、男子は佐久長聖が9連覇、女子は丸子実業が初優勝し、全国大会の切符を手にした。

上伊那勢は、男子の上伊那農業が北信越大会出場懸けた3位争そいを目指したが7位と力及ばず、8連続出場記録を達成することができなかった。伊那弥生は21位、箕輪工業は30位に終わった。女子は各校とも選手がそろわず欠場した。

男子の結果は次の通り

(1)佐久長聖=2時間09分12秒…(7)上伊那農業(福澤一、山口、福澤純、佐々木、上島、熊谷、柴)2時間24分41秒、21伊那弥生(高橋、小林、吉川、細田、春日、伯耆原、北原)2時間35分26秒、30箕輪工業(齋藤、西村、山田、小林、手塚、倉田、山川)2時間48分09秒

○…上伊那農業は、故障や体調不良で力を振るえず、昨年3位の記録・2時間18分34秒から6分以上も遅いゴールとなった。一時は出場も危ぶまれたというが、柳澤監督は「スタートに立って、最後までたすきがつなげられただけでホッとしている」と選手たちの頑張りをたたえた。

オーダー変更で急きょ1区のエース区間を走った福澤一(3年)が11位と大きく出遅れ、序盤から苦しい展開。2区山口(1年)が区間5位の走りで8位に浮上し、4区佐々木(3年)、5区上島(1年)で追い上げるも7位が精いっぱい。アンカーの柴は、全体のレース展開を「調子が悪く、万全ではなかった」と振り返った。

柳澤監督は「伝統ある上伊那農業を復活させるため、今から再スタートする良い機会」と巻き返しを誓い、主将の福澤一は「納得のいかない結果となってしまい悔しい。全員の気持ちを高め上を目指してほしい」と後輩に雪辱を託した。 -

【記者室】「冬」の到来竏駐薄精ソ格

朝晩の冷え込みが次第に強くなってきた。上伊那各地の小中学校では教室にストーブが準備されるなど、本格的な冬支度が始まる。家庭にあっても一向に下がる気配のない灯油価格が家計を直撃する「冬」の到来だ▼石油情報センターの発表によれば10月末現在の県の灯油平均店頭小売価格は18リットル1490円だ。昨年同時期は1250円だった。2年前は千円、3年前は800円だったのだが…▼寒冷地の冬は暖房が必要な分だけ家計への負担は大きいが、そんなことをいくらぼやいたところで価格は下がっちゃくれない。庶民にできることといえばこの冬が暖冬であることを祈るぐらいか。戦後最長という今の景気回復に望みをかけ、せめて気持ちだけは明るく持ちたい。(白鳥記者)

-

第17回長野県中学校駅伝競走大会総合順位

本記は4日付

順位、学校名、記録の順

【男子】18キロ 106校

2駒ヶ根東(58分7秒)

11赤穂(1時間1分15秒)

17中川(同2分14秒)

35箕輪(同4分33秒)

60伊那(同6分23秒)

66宮田(同7分13秒)

73辰野(同7分56秒)

76伊那東部(同8分23秒)

98南箕輪(同13分8秒)

※春富は棄権

【女子】12キロ 90校

3駒ヶ根東(43分39秒)

7赤穂(44分36秒)

37中川(50分24秒)

43伊那東部(50分54秒)

46辰野(51分0秒)

55伊那(51分24秒)

56箕輪(51分25秒)

70春富(52分43秒)

71南箕輪(53分5秒)

74宮田(53分26秒) -

多自然川づくりアドバイザー助言 豪雨災害復旧へ

大学教授ら研究者でつくる「多自然川づくりアドバイザー」による、7月豪雨災害の諏訪湖・天竜川上流域被災個所の視察が、31日あった。激甚災害対策特別緊急事業などで本格復旧に取り掛かる、国土交通省天竜川上流河川事務所などは、良好な河川環境、景観の保全の面から助言を受け、詳細設計に反映していく。

国交省などは、短期間に大規模な河川整備をすることになる本格復旧に向け、生物・生態系の専門家から提言を受けるため調査を依頼。この日は、吉田利男信州大学名誉教授、藤田光一国土技術政策総合研究所河川環境研究室長ら4人の同アドバイザーが諏訪湖周辺や伊那市、辰野町の6河川、9個所を視察した。

箕輪町松島北島の天竜川堤防決壊場所では、国交省の関係者が復旧工事の工法などを説明=写真。解説を受けた吉田教授は「生物面では大きな変化はないと思われる。河川の形状を保ち、河川敷内の樹木を伐採しなければ、ほぼ現状通りになる」と提言していた。 -

07年度高校入学志願者第1回予定調査結果

県教育委員会は1日、07年度高校入学志願者第1回予定調査結果を公表した。各校個別の募集定員は10日に決定する予定だが、上伊那の来年度の高校進学希望者数は、昨年より4人多い1657人となった。

前期選抜は548人の募集に対し、1177人が志願を予定しており、約7割が前後期の併願を希望していると思われる。後期選抜は1012人に対し1627人、定時制は120人に対し30人の志願予定者数となった。

依然として普通科への志願が集中する傾向にあるが、上伊那農業高校の生産環境科や、園芸科学科など、一部専門学科で、志願者増が見られた。

高校改革プランで08年度から新しい高校として統合する箕輪工業高校の普通科は、後期選抜の志願者が昨年同時期の調査数の半分以下となったが、上伊那農業高校定時制は、8人増加した。

第2回調査は12月下旬に行う。 -

上伊那憲法学習・交流集会

憲法九条を守る上伊那連絡会は29日、「上伊那憲法学習・交流集会」を伊那市の伊那公民館で開いた。講師に平和・国際教育研究会事務局次長の宮下与兵衛さんを迎え、憲法に関する最近の情勢や、国民投票の問題点などを学んだ=写真。

宮下さんは、憲法改正論議をめぐり、10月26日に衆議院憲法審査特別委員会で審議入りした国民投票法が、憲法改正を実現させる手段であることに触れ「憲法は国民のためのもので、国民から変えてほしいというのが普通。日本は、憲法に縛られている権力者が、その縛りを無くすために発議している」と指摘。

改憲勢力は5年という期間を経て、憲法改正を実現しようとしているが、情勢の良さに合わせてその予定を前倒ししようと動いていることなども示した。

また、憲法改正で必要とされる国民投票の「過半数」の問題についても「有効投票数の2分の1以上とする自民党案では、約30%の賛成で改憲が実現してしまう場合もある」として、最低投票率の規定が明確化されていないことや、国民がよく分からないうちに国民投票に移ろうとしている問題点を解説。

憲法改正を止めさせるためには、国民投票法案が参議院に送られることを阻止し、地域や職場、団体などで憲法学習のネットワークを広げていくことが重要であることを語った。 -

ツキノワグマ出没相次ぐ…不安

全国各地でツキノワグマの出没が相次いでいる。上伊那でも、捕獲数が64頭(30日現在)と昨年の3倍。クマによる人身被害が出るなど人里に姿を現すクマに、地域住民は不安を募らせる。農作物にも影響を及ぼし、農家の生産意欲を奪う結果も招いている。

上伊那地方事務所環境森林チームによると、クマは7月上旬から出没し、多いときで1日に5頭を捕獲。体長、体重などをデータをとり、番号札を付けるなどして山へ放す。再度、里に戻ってくるクマは1割程度で、同じおりに入るケースはないという。

捕殺数は、県の「特定鳥獣保護管理計画」で定められる。上伊那は11頭だが、すでに14頭を捕殺した。伊那市の西春近、西箕輪などが大半を占め、ほかは辰野町、飯島町。1件を除き、すべてが西山。

10月下旬になっても目撃情報が届く状況に、猟友会員らは「9月に入ると、里の近くに出てこなかった。今年はドングリなどが不作年で、えさがないためでは」と推測する。

環境森林チームは「まだ注意が必要」とし▽山へ入るときは爆竹を鳴らす。ラジオや鈴など音の出るものを複数持つ▽農地には電気さくを取り付ける竏窒ネどを挙げる。また、自宅の庭に柿や栗、ハチの巣がある場合、クマが近づく可能性があると注意を促す。

西春近で果樹園を営む酒井健さん(72)は、リンゴ園30アール余の3分の2がクマの被害を受けた。

果樹園は中央道西側にあり、フジやつがるなどを栽培。7月くらいからクマが出没し、リンゴの木の枝を折ったり、収穫を控えたリンゴを食べたりした。

果樹園の周囲を電気さくで囲み、さらにネットを張った。それでも、その下をくぐる。夜間、ラジオを流す工夫もしているが、クマはあの手この手で園内に入ってくる。

酒井さんは「また、やられたかという感じ。手間賃が出ていくだけで、所得にならない。年だもんで、作るのが嫌になってきた」と半ばあきらめるが「お客さんの要望があるから続けている。それだけに支えられている」と話す。

05年度、上伊那管内のクマによる野菜類や飼料作物の被害(農家の申告分)は170万円。電気さくや防護さくの設置のほか、山と耕作地の間に見通し地帯を作る対策があるものの、これといった手立てがない。 -

必履修教科・科目に関する実態結果

長野県教育委員会は30日、必履修教科・科目の未履修が発生している県立高校の実態を公表した。

それによると、上伊那で該当する伊那北、伊那弥生ヶ丘、赤穂の対象生徒数は全部で443人。伊那北は、世界史の149人に加え、現代社会でも125人の履修もれがあった。世界史の未履修が生じているほか2校では、弥生で162人、赤穂で73人が該当している。 -

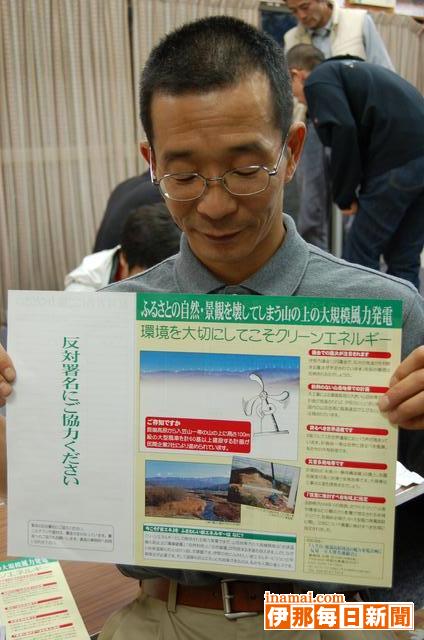

入笠山・鹿嶺高原周辺の風力発電計画に反対一万人署名連絡会が署名活動を開始

入笠山や鹿嶺高原周辺などにある風力発電計画に反対する上伊那、諏訪地域の約25団体は、1万人を目標とする建設反対の署名集めを始める。署名は、11月末に伊那市議会議長あてに提出し、計画の是非が決まると見込まれる12月議会までに、強い反対の意向を訴える。事務局の北原功さんは「風力というとクリーンなイメージがあるが、それに伴う問題もある。詳細な計画は示されておらず、判断材料がまったくない中で議会採決される恐れがある。また、住民の多くは計画事態を知らない。署名活動を通して、住民にもこの計画を知ってもらいたい」と語る。

署名活動を行う「入笠山・鹿嶺高原周辺の風力発電計画に反対一万人署名連絡会」は、これまで反対活動をしてきた「入笠山周辺の風力発電をやめさせる会」を母体に、より幅広い団体が加わって発足。代表世話人は、伊藤精晤信州大学農学部教授が務める。

1万枚作成した署名用紙には、風力発電計画に伴い発生することが想定されるいくつかの問題を明記。住民にも風力発電の実情を知ってもらうとともに、署名への理解を求めていく。

集まった署名は1週間ごと集計し、11月25日に最終集計を行う。登山道や山頂での署名活動も考えており、署名の収集具合を見ながら公開質問状や陳情書の提出も検討していく。

今後も、協力者を募っていく予定で、ホームページ上からの署名も可能となっている。

問い合わせは事務局(TEL090・8747・7474)北原さん、ホームページは(http://furusato.main.jp/)。 -

【記者室】未履修問題竏昼ウ師の虚偽報告

全国各地の高校で世界史など一部の必修科目を履修させていなかった問題は心配していた通り上伊那にも飛び火した。未履修の生徒への補習などを含めた今後の対応策については今週中に文部科学省が方針を発表するようだからここではおくとして竏秩・問題にしたいのは、多くの高校が単位不足を知りながらも教育委員会へは問題がないように見せるうその報告をしていたことだ。将来を担うべき高校生を教育する立場の者として失格と言わざるを得ない▼問題の学校の校長らの会見を見ていると「申し訳なかった」と口では言うものの、あまり悪びれた様子はうかがえない。開き直っているようにさえ見える。教師がこの体たらくでは生徒だってまともに育つはずはない。(白鳥記者)

238/(土)