-

南箕輪村南部保育園 運動会本番に向けて練習

南箕輪村の南部保育園の園児は、10日の運動会本番に向けて練習を行っています。 6日は、未満児から年長園児までの全園児と職員で、運動会の応援や、かけっこなどの練習を行いました。 南部保育園では10日(土)に運動会本番を控えていて、今週は天気の良い日は毎日練習を行うということです。

-

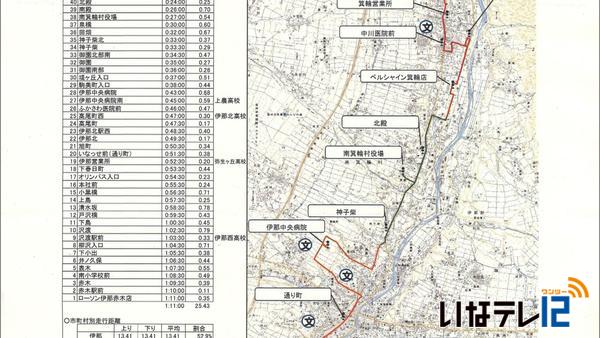

伊那市・箕輪町・南箕輪村縦断バス 路線案示される

伊那地域定住自立圏構想により、伊那市・箕輪町・南箕輪村の行政区域を超えて運行されるバスの路線案が5日に、初めて示されました。 伊那市議会全員協議会が5日に開かれ、市が路線案を示しました。 路線案は、県道146号と国道153号を軸に、西春近の赤木を起点として伊那中央病院や南箕輪村役場を経由して、箕輪町のベルシャイン伊北店で折り返すものです。 片道およそ25キロメートルで、平日は1日10往復、土日、祝日は4往復となっています。 運賃は、運行区間に応じたゾーン制を検討していて、既存の路線バスとの整合性を図るということです。 運行委託料は年間3,600万円で、走行距離に応じて3市町村で割り振りします。 10月パブリックコメントを募集し、11月中に確定させたいとしています。 また、市街地循環バスの利便性を図るため、内回りルートを追加する計画です。 運行便数は1日17便で、既存の外回り便が20分おきに運行するのに対し、内回り便は40分おきを予定しています。 3市町村縦断バス、市街地循環バス内回り便ともに、来年4月1日の運行開始を予定しています。

-

アウトドアアクティビティ体験 芝フェス初開催

南箕輪村の大芝高原一帯でアウトドアアクティビティを体験するイベント「芝フェス」が3日初めて行われました。 芝フェスでは、ヨガやマウンテンバイク、スラックラインなど7つの体験コーナーが設けられました。 芝フェスは、大芝高原や村の自然を活用したアクティビティを楽しんでもらい、利用促進につなげようと南箕輪村や村商工会などで作る実行委員会が初めて企画しました。 高原内にあるみんなの森では、森林セラピーロード認定10周年を記念して森林による癒しを体験するイベントが行われました。 村によると、セラピーロードは一日におよそ200人が利用していて、地域の人たちに浸透しているということです。 訪れた人たちは植物を観察したり、立ち止まって森の音に耳を澄ませていました。 また、大泉所ダムではカヌー体験が行われました。 初めてカヌーに乗る人も多く、参加者は一生懸命パドルを漕いでいました。 実行委員会によりますと、芝フェスには県内からおよそ150人が参加したということです。

-

東京の大学生が鹿肉餃子づくり体験

インターンシップで伊那市の新山を訪れている東京の跡見学園女子大学の学生5人は、南箕輪村の上伊那農業高校を2日訪れ、鹿肉を使った餃子づくりを体験しました。 2日は、大学生5人と上伊那農業高校の畜産班の生徒8人が一緒に餃子をつくりました。 大学生は、鹿のロース肉を小さく切り分け機械を使いひき肉にしていました。 インターンシップで伊那市の新山を訪れているのは、観光について総合的に学ぶ跡見学園女子大学の観光コミュニティ学部の2年生です。 今回は、新山で行われている移住促進や情報発信の取り組みを体験すると共に、学生の視点から気づいた改善点など発表する事になっています。 今日もその一環で、新山で捕獲されたニホンジカの肉を使い、商品開発をしている上伊那農業高校で餃子づくりをしました。 2日作った餃子は、3日に新山の集落センターで開かれるインターンシップの報告会で地域の人たちに振る舞われる事になっています。

-

小坂洋一さん・中村雄三さん ふたり展

ステンレス工芸作家の小坂洋一さんと、焦がし絵作家の中村雄三さんの作品展示会が、 南箕輪村のコーヒー&ギャラリーなごみの樹で開かれています。 ギャラリーには、小坂さんのステンレス工芸作品13点と、中村さんの焦がし絵作品25点が並んでいます。 2人は県工芸美術協会の会員で、一緒に作品展をやろうと声をかけあい今回初めて展示会を開きました。 この日は会場を訪れた人たちに小坂さんが作品を紹介していました。 こちらは、幼い時の記憶を元に作った作品です。 母親にバリカンで髪の毛を刈られているのが、小学生時代の小坂さんです。 当時の小坂さん宅の様子を表現していてユーモアを感じる作品です。 中村さんは、ベニヤ板に電気ごてで模様や絵柄をつけて作品を作る焦がし絵作家です。 著名人や観光名所の風景など、細かな部分まで再現されています。 小坂洋一さん・中村雄三さんの作品展は、30日(金)まで、南箕輪村のコーヒー&ギャラリーなごみの樹で開かれています。

-

南箕輪村 地域おこし協力隊来年度増員予定

南箕輪村は、観光や移住定住に関する地域おこし協力隊を、来年度から2人採用する考えです。 1日に開会した村議会9月定例会で、唐木一直村長が報告しました。 現在、南箕輪村では2人の地域おこし協力隊が今年度から活動をしています。 大芝高原の味工房を拠点としていて、村のPRやイベントの協力などを行っています。 地方創生の取り組みの中で、イベントの開催や大芝高原を中心とした観光面の発信に力を入れたい考えで、新たに2人を募集します。 唐木村長は「観光振興で新たなイベントの企画や婚活イベントも行っていく。他市町村に比べて若干遅れていると感じている移住定住分野も担ってもらいたい」と話しました。 地域おこし協力隊の募集については、9月議会の一般会計補正予算案に200万円計上されています。 採用は、来年4月1日を予定しています。

-

今年の米「平年並み」

関東農政局は、今年の米の作柄概況を発表しました。 それによりますと長野県の南信は、平年並みとなっています。 川下り米の産地、伊那市美篶青島の水田では、稲が黄色く色づきはじめ、実りの秋を感じさせています。 発表によりますと、長野県の今年の米の8月15日現在の作柄は、生育期間を通じて概ね天候に恵まれたことから東信、南信、中信、北信とも平年並みと見込まれています。 15日現在の穂の数、もみ数、登熟などのすべての項目で平年並みとなっています。 全国的には、やや良が9つの道と県、残る37の都府県で平年並みと見込まれています。 上伊那地域の稲刈りは、9月10日頃からと見られます。

-

信州直売所学校2016 クマの生態や防除対策学ぶ

農商工の連携を推進し、次世代の直売所・地域リーダーの育成を目指した人材育成講座「信州直売所学校2016」が23日、南箕輪村の信州大学農学部で開かれました。 今年度2回目となる講座では、信州大学農学部の泉山茂之教授が、クマの生態や防除対策について話をしました。 GPS機能を使ったツキノワグマの移動経路の調査や、生ごみ置き場で140キロのクマが捕獲されたことなどを説明しました。 泉山教授は「長野県は山岳観光地が多くクマの生息に適しているので、市街地以外にはクマがいると思った方が良い。畑は必ず防御策をとり、地域全体で協力して対策することが人身被害を防ぐことに繋がる」と話しました。 会場には、直売所のスタッフや自治体職員、企業関係者などおよそ30人が訪れ、話に耳を傾けていました。 講座は、㈱産直新聞社などが開いているもので、今年度伊那と上田の2会場で全10回開かれることになっています。 次回は「グリーンツーリズム」をテーマに話を聞く予定です。

-

シュール メイクでニューヨークコレクション参加

世界4大ファッションショーの一つニューヨークコレクションに、南箕輪村南殿のトータルビューティーサロン「シュール」の2人が、メイキャップアーティストとして参加します。 メイキャップアーテイストとして、ショーに参加するのは、社長の網野裕美さんと、スタッフの一ノ瀬直美さんの2人です。 26日は、店のスタッフをモデルにメイクの練習をしていました。 ニューヨークコレクションは、世界4大コレクションの一つです。 2人は、東京の同業者の推薦を受け日本人だけで作るおよそ20人のプロジェクトチームのメンバーとして参加します。 今年2月に行われた、秋・冬のコレクションにも参加していて、今回は2回目となります。 網野さんは、「どのメイクでも、顔の立体感を大切にしている」という事です。 この日も口紅やアイシャドウの色を確認しながら、仕上げていきました。 ニューヨークコレクションは、来月8日から15日にかけおこなれます。 ショーの期間中は、およそ140人のモデルのメイクを担当する事になっています。

-

南箕輪中学校3年夏野香月さん ゴルフ全国大会結果報告

南箕輪中学校3年の夏野香月さんは、17日から19日に埼玉県で開かれた日本ジュニアゴルフ選手権に出場しました。 25日は、夏野さんと父親の元樹さんが南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に大会の結果を報告しました。 7月に千葉県で開かれた関東ジュニアゴルフ選手権で4位に入賞し、全国大会にあたる日本ジュニアゴルフ選手権に今回初めて出場しました。 大会には、地方の大会で勝ち上がった12歳から14歳までの50人が出場しました。 3日間の日程で行われた大会は、2日目の途中で雷雨のため中止となり、3日目も行われなかったということです。 大会の結果、夏野さんは30位でした。 夏野さんは、ゴルフの指導をしている元樹さんの影響で5歳からゴルフを始め、今ではほぼ毎日300球から500球を打っているということです。 唐木村長は「オリンピックの競技にゴルフも加わったので、何年か後のオリンピック出場を目指して頑張ってください」と話していました。 夏野さんは9月と10月にも全国規模の大会を控えているということです。

-

南小有賀さん 優良賞受賞

南箕輪小学校6年の有賀彩乃さんは、小学生放送コンクールで2位となる優良賞を受賞しました。 24日は、JA上伊那南箕輪支所の福澤一成支所長が南箕輪小学校を訪れ、有賀さんに賞状を手渡しました。 小学生放送コンクールは、有線放送など県内25の施設が加盟している長野県情報ネットワークが毎年行っていて、今年は県内の小学校48校から10,214人が参加しました。 有賀さんは、わたしの街の元気食のタイトルで、南箕輪村のとうもろこしをとりあげました。 南箕輪小学校では、ここ数年放送委員会の児童を中心に参加していて、去年は最優秀賞を受賞しています。 有賀さんは、「受賞を聞いてうれしかった。家族にも喜んでもらえた」と話していました。

-

ごみ減量のアイディア募集へ

上伊那広域連合は、さらなるごみ減量につなげようと、日ごろから家庭や職場で実践しているアイディアを募集します。 24日、伊那市のいなっせで開かれた廃棄物政策審議会で募集要項案が了承されました。 ごみを出さない生活の知恵や実践しているごみ減量のアイディアを募集し広報することでさらなるごみ減量化につなげたい考えです。 募集する内容は、日ごろから家庭や職場で取り組んでいることや工夫していることで、継続的に実践しやすいアイディアです。 募集期間は、9月12日から10月28日までで、アイディアは、各種会議資料として活用されるほか、市町村などのホームページ、広報誌などで紹介されます。 上伊那のごみ排出量は、年々2%から3%の割合で減少していて、平成27年度は、42,314トンでした。 長野県はごみ減量化全国1位ですが、上伊那はその中でもトップレベルで、27年度、1人1日平均の排出量は、616.2gでした。 ただ、目標には若干とどいておらず、広域連合では、「今回のアイディア募集をさらなる減量化につなげていきたい。」と期待しています。

-

台風9号の被害報告なし

22日の上伊那地域は台風9号の影響が心配されましたが進路をそれ各自治体に被害の報告はありませんでした。 22日、午前7時42分に伊那市、箕輪町、南箕輪村に大雨洪水警報が出されました。 伊那市西箕輪羽広の果樹農家笠松悟さんは収穫作業を急いでいましたが台風の影響がなく安堵していました。 午後5時現在、JA上伊那のほか伊那市、箕輪町、南箕輪村の各自治体に被害の報告はないということです。 また警報は午後4時に解除されています。 交通機関は松本と新宿を結ぶ特急「あずさ」と「スーパーあずさ」上下線合わせて22本が運休となりましたがJR飯田線や高速バスは平常通り運行しました。 長野地方気象台では22日、正午から23日の正午までの24時間の降水量は南部の多いところで80ミリと予想していて土砂災害や河川の増水に注意するよう呼びかけています。

-

大芝高原まつり 踊り・たらいレース・花火 賑わう

第31回大芝高原まつりが、20日に行われ、おまつりパレードやステージイベントなどで賑わいました。 大芝高原全体を使って、20のイベントが行われました。 メインストリートで行われたおまつりパレードには、学校や保育園、文化団体などから20団体、およそ1,100人が参加し、舞竹と呼ばれる鳴り物を手に、大芝高原音頭ニューバージョンの曲に合わせて踊りました。 大芝湖に設置された湖上ステージでは、19団体がダンスや太鼓を演奏しました。 夜の部のトワイライトステージでは、参加者がこの日の為に練習してきた成果を披露していました。 まつりを締めくくる花火大会では、66番組およそ900発が夜空に打ち上げられました。 なお、トワイライトステージの模様は、9月3日からご覧のチャンネルで放送します。

-

大芝高原で小熊の目撃

21日、午前9時40分ごろ、南箕輪村の大芝高原で、小熊の目撃情報がありました。 伊那警察署の発表によりますと、小熊が目撃されたのは、大芝高原セラピーロードの赤松小屋付近です。 午前9時40分に「小熊一頭を目撃した」との通報を受け、警察や役場職員、猟友会が捜索しましたが、発見されませんでした。 伊那署では、近隣住民や公園利用者に注意を呼び掛けています。

-

催し多彩に あす大芝高原まつり

20日は南箕輪村で第31回大芝高原まつりが行われます。 19日は会場となる大芝高原で祭りの準備が進められていました。 湖上ステージではダンスや太鼓演奏などおよそ30団体が出演します。 中央園路ではおまつりパレードが行われ参加者が大芝高原音頭ニューバージョン2006を踊ります。 その他大芝名物たらいレースなど20のイベントが行われます。 伊那ケーブルテレビでは20日午後0時15分から3時間ご覧のチャンネルで生中継します。

-

南箕輪小倉田さんがジャベリックボール投げで全国へ

南箕輪小学校6年生の倉田紗優加さんが、第32回全国小学生陸上競技交流大会に出場します。 17日は倉田さんが南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に出場の報告をしました。 倉田さんが出場する種目はジャベリックボール投げです。 今年度からソフトボール投げに代わり導入された競技で30センチほどの羽がついたボールを投げその飛距離を競います。 倉田さんは5月からこの競技を始め、現在は母親や学校の体育教諭に指導を受けながら練習しています。 倉田さんは、県大会で県の小学生記録をおよそ10メートル更新する54メートル86センチで優勝し、県代表として全国大会に出場します。 唐木村長は、「思いっきり投げて頑張ってください」と激励していました。 第32回全国小学生陸上競技交流大会は20日に神奈川県で開かれます。

-

先祖を迎える振りまんど

13日は、先祖の霊を迎える「迎えまんど」が各地で行われました。 午後7時の打ち上げ花火の合図とともに、南箕輪村の大泉区では、およそ120人がまんどを振りました。 大泉区では、伝統行事を残そうと「大泉まんどの会」が4年前に発足し、まんどで使う麦の栽培を行っている他、子ども達にまんど作りも指導しています。 今日は、会で育てた麦で作ったおよそ140個のまんどを、子どもから大人まで振りました。 中には、通常のまんどの4倍の大きさの「太鼓まんど」を振る人もいました。 大泉区の住民は「地域の子ども達と一緒に伝統行事を後世に残していきたい」と話していました。

-

休みをもう1日 盆正月

実力行使で盆休みをもう1日要求する盆正月の行事が、16日深夜に南箕輪村で行われました。 16日深夜11時半頃、寝静まった田畑区長の澤田昇三さん宅に、地域の人たちがやってきました。 玄関をバリケード封鎖して、盆休みの1日延長を求める田畑地区に古くから伝わる盆正月です。 毎年お盆最終日の16日に、田畑の伝統行事を守る会が行っています。 この日は、PTA役員や消防団員20人ほどが参加して、区長や分館長宅など4軒で行いました。 区長宅にある農機具やタイヤ、脚立などを利用し玄関付近をバリケード封鎖して、松やしめ縄、鏡餅を飾ります。 そして石灰でお正月の文字を書いて完成。 茅野市出身の久保田さんは、初めて盆正月に参加しました。 翌朝の6時。 玄関から区長の澤田さんが顔を出しました。 玄関から出られなかったため、裏口から出てくると、積み上げられたバリケードを眺めていました。 家の周りにはバリケードを見ようと近所の人も訪れました。 澤田さんは、早速区の役員にもう1日休みにすると伝えていました。 バリケードは、半日ほどかけて片付けたということです。

-

上農伝統盆花市 15分で完売

上伊那農業高校伝統の盆花市が12日、伊那市のいなっせ北側などで開かれ、会場は行列ができる賑わいとなりました。 生徒の掛け声と共に販売が始まると、集まった100人ほどの人たちは盆花を買い求めていました。 上農の盆花市は60年以上続く伝統行事です。 今年は、暑い日が続いた事などから早く花が咲いてしまい、去年より100束少ない160束が用意されました。 一束500円で小菊、トルコギキョウ、カーネーションなど8種類入っています。 いなっせ北側では、販売開始から15分で完売となりました。

-

南箕輪村農業経営者協議会 盆花収穫

お盆に向けて、南箕輪村農業経営者協議会は、12日に販売する盆花の収穫を10日に行いました。 南箕輪村南殿の10アールの畑には1万本ほどの花が栽培されています。 この日は、南箕輪村農業経営者協議会のメンバー10人ほどが収穫を行いました。 アスターやケイトウが植えられていて、メンバーは1本ずつ収穫すると50本に束ねていました。 協議会の盆花はアスター5色、ヒメひまわりや菊など10本ほどをまとめた1束を500円で販売しています。 ボリュームと価格が人気です。 束は千束作る予定です。 協議会の盆花は6割ほどが予約で埋まっているほか、村内の直売所に出荷されます。 一般への販売は100束ほどで12日午後3時から南箕輪村役場の駐車場で行われます。

-

プロのバレーボール選手 越川さんが技術指導

バレーボールの日本の最高峰リーグ男子プレミアリーグで活躍する越川優選手によるバレーボール教室が、5日、南箕輪村の村民体育館で開かれました。 教室には、上伊那を中心に県内のバレーボールクラブに通う小中学生、およそ50人が参加しました。 石川県出身の越川さんは、中学を卒業後岡谷工業高校に通い、男子では高校生で初となる全日本代表入りを果たしました。 現在は、プレミアリーグのJTサンダーズに所属するプロのバレーボール選手です。 南箕輪村を本拠地とするVC長野トライデンツの笹川星哉監督が越川選手と学生時代からの知り合いで、バレーの普及を目指す笹川さんが依頼し実現したものです。 教室では、基礎練習をした後、パスやスパイクを練習しました。 参加者は、越川さんから直接指導を受けていました。 会場には、越川さんの学生時代からのファンという70代の女性も駆け付けていました。 3時間に渡り子ども達に指導した越川さんは、「正しい体の使い方を子どもの頃から身に着けてほしい」と話していました。 クラブチームに所属する選手が、他チームの主催する教室で指導するのは珍しいということで、VC長野では今後も越川さんに講師を依頼していきたいとしています。

-

赤い果肉のりんごでシードルを

信州大学農学部が開発した赤い果肉のりんごでシードルをつくろうという取り組みが始まっています。 4日は、南箕輪村の信州大学農学部でりんごを栽培している農家などが参加し、新品種のりんごについての検討会が開かれました。 赤い果肉のりんごを開発したのは、信州大学学術研究院農学系の伴野(ばんの) 潔(きよし)教授です。 伴野教授は、1999年からつがるとメイポールを掛け合わせた「ハニールージュ」を開発していて、2012年から普及栽培がおこなわれています。 このほかにも、今年夏には新品種「レッドセンセーション」の販売が始まります。 検討会の後、伊那市ますみヶ丘に新たに完成したシードル工場「カモシカシードル醸造所」を訪れました。 醸造所は、8月27日にお披露目を行う完成したばかりの工場で、今年秋から、仕込みを行う見込みです。 醸造所が、近くの畑で信大で開発したりんごを栽培していて、シードルにする予定です。 赤い果肉のりんごでシードルを作る取り組みは全国的にも初となりそうです。 シードルは、10月に仕込みを行う見込みで、年内にも販売していきたいとしています。

-

りんご極早生「夏あかり」出荷査定

りんごの極早生「夏あかり」の出荷を前に、生産農家やJA上伊那の職員が今年の出来を見る査定会が3日箕輪町の果樹園で開かれました。 上伊那地域ではお盆向けに、3年前から極早生「夏あかり」の出荷を行っています。 3日は生産農家やJA、県の職員など30人ほどが集まり色づきや甘さ、選果場の受け入れ日程などについて確認しました。 夏あかりは、長野市の農家が、品種改良で生み出したりんごで酸味が少なく、噛み応えがあるのが特徴です。 お盆の贈答やお供え物として需要があり、他のリンゴと比べ高値で取引されているという事です。 全農長野の関係者は、「飯田ではここ数日の悪天候でヒョウの被害も報告されている。11日までにすべて出荷したいです」と話していました。 JA上伊那によりますと、去年の夏あかりの出荷は、3.5トンで今年は10トン近くに増える見込みだという事です。 夏あかりの選果は5日から始まり、主に関東や中京などに出荷されるという事です。 上伊那では、南箕輪村のあじ~なで販売される予定です。

-

信州パーキング・パーミット 南箕輪村に制度区画設置

県の障がい者などの為の駐車利用制度「信州パーキング・パーミット制度」を活用した駐車場が、南箕輪村に整備されました。 信州パーキング・パーミット制度は、障がい者や高齢者、妊婦など、歩行が困難な人が優先的に車を駐車できる制度です。 車いす用スペースが青、高齢者や妊婦、ケガをしている人のためのスペースが緑です。 車を止めるには、県が交付する県内共通の利用証を掲示する必要があります。 掲示していない車には、注意喚起をする張り紙が張られます。 利用証の申請は、伊那合同庁舎で行える他、10月1日からは、役場の健康福祉課窓口でも受け付けが始まります。 南箕輪村では、役場正面駐車場に3区画、大芝公園プール駐車場に4区画が整備されました。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市が市役所駐車場に専用スペースを設けています。

-

県ポンプ操法大会 南箕輪村小型ポンプ初入賞の5位

長野県消防ポンプ操法大会が、31日、小海町で開かれ、上伊那の代表として出場した南箕輪村南殿の第2分団第2部が5位入賞となりました。 ポンプ操法・ラッパ吹奏大会の長野県大会が、昨日、小海町総合グラウンドで開かれました。 大会は、消防団員の操法技術向上と練習の発表の場として開かれていて、今年で58回目です。 13チームがエントリーした小型ポンプ操法の部には、南箕輪村南殿の第2分団第2部が出場しました。 南殿は、安定した操法を見せ、5位入賞しました。 小型ポンプの部で、南箕輪村のチームが入賞したのは初めてです。 12チームがエントリーしたポンプ車操法の部には、伊那分団第2部が出場し、結果は6位でした。

-

伊那ローメンZUKUラブ キャベツの栽培を上農生に依頼

伊那ローメンZUKUラブは、12月のB-1グランプリに出展するローメンに使用するキャベツの栽培を、上伊那農業高校の生徒に依頼しました。 伊那ローメンZUKUラブの中川義徳会長ら3人が、1日に南箕輪村の上伊那農業高校の畑を訪れ、生徒に委嘱状を手渡しました。 生徒が栽培するのは、12月のB-1グランプリに出展するローメンに使用するキャベツです。 園芸科学科の1年生から3年生が実習の一環で栽培します。 この日の苗植えに合わせてZUKUラブが栽培の依頼に訪れました。 これまでは地元の業者から仕入れていましたが、B-1グランプリでの伊那市のPRに高校生も参加してもらおうと、今回初めて栽培を依頼しました。 上農高校ではローメン用のキャベツとして100玉を栽培します。 収穫は11月中旬の予定で、B1グランプリは12月3日と4日に東京の臨海副都心で開かれます。

-

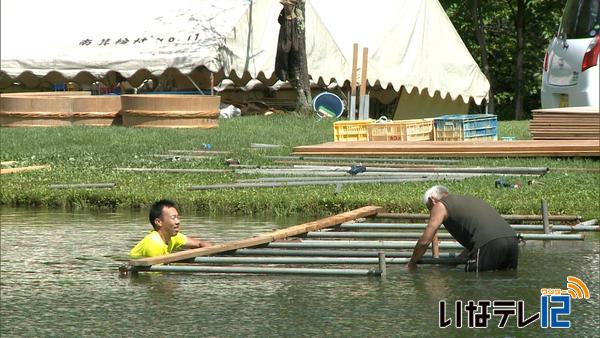

南箕輪村田畑で「べとリンピック」

泥の中でバレーボールを楽しむイベント「べとリンピック」が、31日南箕輪村田畑で行われました。 泥の中でバレーボールを行う「べとバレー」の部には、村内を中心に中学生から一般まで8チームが参加しました。 べとリンピックは、NPO法人南箕輪わくわくクラブが、夏休み最初のイベントとして毎年この時期に行っているものです。 発足当時からの目玉企画で、泥の中で自然に親しみながら非日常的な遊びを楽しんでもらう事を目的としています。 小さな子どもを対象にした泥遊びの企画もありました。 参加者は泥まみれになりながらバレーボールを楽しんでいました。

-

関東甲信地方 梅雨明け

気象庁は、関東甲信地方が「梅雨明けしたと見られる」と、28日発表しました。 この日の伊那地域は午前中、雲に覆われ、すっきりしない天気となりましたが、午前11時に、気象庁は「関東甲信地方が梅雨明けしたと見られる」と発表しました。 平年より7日、去年より18日遅いということです。 正午過ぎには晴れ間も見え、南箕輪村の大芝高原マレットゴルフ場では、マレットを楽しむ人の姿が見られました。 28日の伊那地域の日中の最高気温は30.9度まで上がり暑い一日となりました。 長野地方気象台では、この先1週間は高気圧に覆われ気温が上がる日が続く見込みで、熱中症に注意するよう呼び掛けています。

-

夏休みの小学生対象 大芝こども未来塾

夏休み中の子どもたちを対象にした南箕輪村公民館が主催する3日間の体験教室「大芝こども未来塾」が、28日から始まりました。 この日は、南箕輪村の大芝高原みんなの森で未来塾が開かれました。 子どもたちは、桜やホウノキの枝を使って弓と矢を作り、友達と競って矢を放っていました。 中には、トカゲを見つけて捕まえた子どももいました。 みらい塾は、7年前から夏休みの小学生を対象に、南箕輪村公民館が開いている人気の講座です。 募集受付開始5分で定員に達してしまう人気ぶりで、今年は、2回に分けて開催することにしました。 前半の今回には、村内の小学校の1年生から6年生まで35人が参加しました。 弓の練習を終えると、子どもたちに宝の地図が手渡されました。 地図には、目的地の目印や、ミッションが書いてあります。 5つの班に分かれて、子どもたちは相談しながら、目的地を目指します。 こちらの班の目的地にはクマの写真が飾ってありました。 ミッションは、全員が的に矢をあてることです。子どもたちは順番に矢を放っていました。 前半は30日までで、28日は南箕輪村公民館に宿泊するほか、川遊びや魚のつかみ取りなどが予定されています。

81/(木)