-

上伊那農業高校男子ソフトテニス部 全国大会へ

南箕輪村の上伊那農業高校男子ソフトテニス部は、今月29日から名古屋市で開かれる全国大会に、北信越地区代表校として出場します。

14日、上農高校のソフトテニス部の部員8人が南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に全国大会出場の挨拶をしました。

上農高校ソフトテニス部は、去年12月の県大会で優勝、今年1月に開かれた北信越大会では10校中2位となり全国大会出場を決めました。

全国大会出場は、4年ぶり2回目の出場となります。

轟秀夫監督によりますと、粘り強く諦めないチームの持ち味を活かして一戦一戦を勝ち抜いてきたということです。

上農高校ソフトテニス部の出場する第38回全日本高等学校選抜ソフトテニス大会は今月29日から名古屋市で開催され、初戦は、全国大会の常連校、北海道尚志学園高校と対戦することになっています。 -

南箕輪村大芝高原内の50mプール 来年度から廃止

廃止の検討が進められていた、南箕輪村大芝高原内の50mプールについて、村は、来年度から廃止する事を決めました。

これは、14日に開かれた村議会一般質問で、村の公共施設の老朽化に関する議員の質問に、唐木一直村長が答えたものです。

大芝村民プールの50mプールは、浄化槽の老朽化に伴い、廃止の検討が行われてきました。

今年度は故障した部分の応急処置を行い利用を続けましたが、小学校低学年以下は入れない50mプールは利用率が低く維持費もかかるため、来年度からの廃止を決めたということです。

村では今後、跡地利用について検討していくということです。 -

イルミフェスの宣伝に パネル制作

毎年10月に開かれる信州大芝高原イルミネーションフェスティバルの宣伝に役立てようと、実行委員会はパネル2枚を作りました。

パネルは、縦1メートル、横70センチで、今年のフェスティバルで撮影された写真を使って作りました。

12日は、南箕輪村役場にパネルを飾ってもらうため、吉田卓美実行委員長ら3人が役場を訪れ、唐木一直村長にパネルを手渡しました。

イルミネーションフェスティバルは、村の商工会が母体となる実行委員会が取り組み続けているもので、7年目の去年はおよそ14万人が来場しました。

吉田実行委員長は、「イベントは徐々に浸透しつつあるが、地域の人でもまだ知らない人もいる。このパネルを見て少しでも興味をもってもらえればうれしい」と話していました。

パネルは、役場と大芝荘に設置されるということです。 -

最高気温20.7度 5月上旬並み

9日の伊那地域の最高気温は、3月の観測史上5番目に高い20.7度と、5月上旬並みとなりました。

箕輪町のみのわ天竜公園では水辺などで遊ぶ親子連れの姿がありました。

9日の伊那地域の最高気温は3月の観測史上5番目に高い20.7度と5月上旬並みとなりました。

観測史上最高は、2010年の21.9度となっています。

南箕輪村大芝には、ナズナ取りをする親子連れの姿がありました。

子ども達は、大きいナズナを探しては、袋に詰めていました。

長野地方気象台によりますと、9日の伊那地域は高気圧に覆われ晴天となり、来週まで暖かい日が続きそうだということです。 -

南箕輪村議会 上伊那の消防広域化の負担割合を了承

南箕輪村議会は、8日に開かれた村議会全員協議会で、上伊那消防広域化協議会が提案した、消防広域化に関する8市町村の負担割合を了承しました。

提案では、上伊那広域消防運営費を、年間約15億円と試算していて、このうち南箕輪村の負担額は、1億2千万円としています。

これらについて説明を受けた議員は、提案を了承しました。

提案は、上伊那の各市町村の承認を得たのち、4月の協議会で決定されることになっています。

また、今日の村議会全員協議会ではほかに、除雪にかかる費用約250万円をさらに追加する補正予算案を、今議会最終日に提出することが報告されました。

内訳は、道路の路肩にたまった雪の除雪に130万円、区の除雪委託料に120万円となっています。 -

南箕輪村が施設園芸農家支援で燃料代を一部助成

南箕輪村は、原油価格高騰に伴う施設園芸農家支援として、燃料代の一部助成を行う方針です。

燃料代助成の対象となるのは、花卉や野菜などを栽培している村内の施設園芸農家です。

今年1月1日から3月31日までに、ハウスの温度調整に使った燃料費などを補助します。

助成金額は、燃料1リットルあたり2円で、上限は5万円となっています。

南箕輪村では、同じく原油価格が高騰した平成19年、20年にも同様の補助を行っています。

村は、助成にかかる費用50万円を、今議会最終日の15日に補正予算案として提出する方針です。 -

公立高校後期選抜志願者数

長野県教育委員会は、6日、来年度の公立高校後期選抜志願者数の志望変更締切後の最終集計結果を発表しました。

伊那北高校理数科は、1.5倍、普通科は1.1倍となっています。

それでは上伊那8校の状況をお伝えします。

辰野高校普通科は74人で1.03倍、商業科は6人で0.3倍となっています。

上伊那農業高校です。

生産環境科は26人で1.3倍、園芸科学科は21人で1・05倍、生物科学科は17人で0.85倍、緑地創造科は20人で1.0倍となっています。

高遠高校です。68人で0.94倍となっています。

伊那北高校普通科は220人で1.1倍、理数科は6人で1.5倍となっています。

伊那弥生ヶ丘高校は263人で、1.1倍となっています。

赤穂高校普通科は174人で1.09倍、商業科は45人で1.13倍となっています。

駒ヶ根工業高校です。

3つの学科一括で74人が志願し1.23倍となっています。

続いて、多部・単位制の箕輪進修高校です。

普通I部、II部、あわせて39人が志願していて0.98倍、普通III部は6人で0.16倍、工業I部は19人で0.95倍となっています。

後期選抜試験は12日、合格発表は22日に行われます。 -

南箕輪村長選挙 届出説明会 現職のみ出席

任期満了に伴い4月2日告示、7日投開票の日程で行われる南箕輪村長選挙の立候補届け出説明会が6日南箕輪村役場で行われ、現職の1派のみが出席しました。

説明会には、すでに出馬を表明している現職の唐木一直さんの一派のみが出席し、立候補手続きの注意点などについて、説明を受けました。

現在、南箕輪村長選挙に立候補することを表明しているのは、南殿で無所属、現職二期目の唐木一直さんのみで、前回平成21年の選挙では、無投票で再選しています。

南箕輪村長選挙は、4月2日に告示、7日に投開票となっています。 -

南箕輪村むらづくり賞 大賞にかま塾

南箕輪村の発展に貢献した個人や団体に贈られる今年度の南箕輪村むらづくり賞の大賞に、かま塾が選ばれました。

かま塾は、小中学校が週休2日制になったことを受け、子ども達の休日の居場所づくりを担おうと、平成13年に活動を始めました。

今年度は、みそ作りやサツマイモ掘り、正月の伝統遊びなど26のイベントを実施しました。

委員らは「年間を通して様々な活動を行っている」「子ども達の学びの場所になっている」などと評価し、今年度のむらづくり大賞に決まりました。

表彰式は、今月中に行われる予定です。

なお、近年参加団体が減少していることから、村では当面の間むらづくり賞の実施を見合わせるということです。 -

南箕輪村議会3月定例会開会

南箕輪村は除雪費400万円を追加する補正予算案を4日開会した3月定例村議会に提出し、可決されました。

南箕輪村は、今年度当初予算案で、500万円の除雪費を盛っていましたが、予想を上回る降雪で、さらに400万円を追加しました。

他の事業から流用した314万円も除雪費用に充てられているため、今年度の除雪費は、1,214万円となっています。

また、融雪剤の当初予算案は140万円でしたが、ほかの事業費から260万円分を流用しているため、今年度は合わせて400万円となっています。

今定例会には、総額51億5千万円の新年度一般会計予算案など25議案が提出されました。

南箕輪村3月定例会は15日までの12日間で、13日と14日に一般質問、15日に委員長報告と採決が行われ、閉会する予定です。 -

3年間の思いを込めて コサージュ作り

上伊那のほとんどの高校であす、卒業式が行われます。

南箕輪村の上伊那農業高校では、2日の卒業式で胸に付けるコサージュを作りました。

校内で育てた花など3種類を使って作るこのコサージュ。

上農高校では、毎年園芸科学科の3年生が卒業式で胸に付けます。

コサージュ作りは、3年間の学習の成果として10年以上前から行われています。

1日は観賞植物コースの生徒10人が作業を行い、花の配置やバランスを見ながら1つひとつ丁寧に作っていました。

2時間ほどかけ園芸科学科の卒業生39人分を作りました。

上農高校の卒業式は2日午前10時から行われ、生徒達は3年間の思いを胸に学び舎を巣立ちます。 -

上農石倉夏樹さん 合格率21%難関資格合格

南箕輪村の上伊那農業高校2年の石倉夏樹さんは、高校生の取得が難しいとされる危険物取扱者試験の甲種を取得しました。

上農高校での取得は石倉さんが初めてです。

伊那市中央に住む石倉さんは、上農高校生物科学科の2年生。

国家資格の危険物取扱者試験には、甲、乙、丙の3種類があります。

石倉さんが取得した「甲種」はすべての危険物を取り扱える資格です。

これまでは、大学生以上が対象でしたが、平成20年度からは特定の基準を満たせば高校生でも受験が可能になりました。

今年度高校生の受験者は長野県で19人で、合格者は石倉さんを含め3人、合格率は21%です。

石倉さんは「1年生の時からこの資格の取得を目指していたということで、合格する自信があった。将来は、農学系の大学へ進学し地元の農業に貢献したい」と話します。

塩崎正校長は「今の学問への思いを大事にし、この道の研究者として活躍してほしい」と話していました。 -

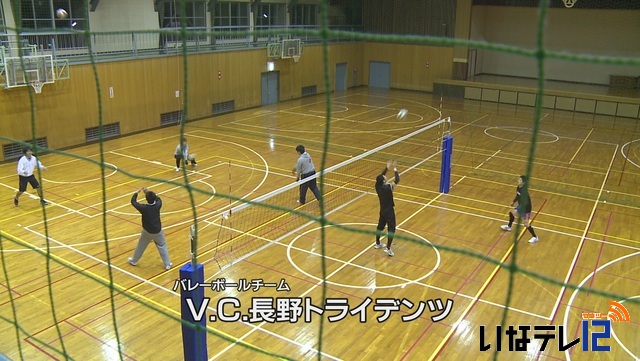

勝利で地域を盛り上げたい!VC長野の挑戦

上伊那地域を拠点に活動する、地域リーグのバレーボールチーム「VC長野トライデンツ」。

現在、東日本の実業団チームやクラブチームが出場するリーグ戦に挑んでいます。

毎週水曜の夜、南箕輪村の村民体育館ではVC長野トライデンツの選手が練習をしています。 -

大型紙芝居と和楽器が共演

大型紙芝居にあわせた和楽器の演奏が南箕輪村の南原保育園で27日行われました。

27日は地元の大型紙芝居グループ「でんでんむし」と和楽器ユニット「まいまい」が出演し、未満児から年長までの園児100人ほどが物語を楽しみました。

大型紙芝居と和楽器の演奏は保育園の誕生会に合わせて行われたもので、今年で二回目です。

紙芝居「ねずみのすもう」が披露され、ねずみたちが相撲をとる場面では、掛け声にあわせ和楽器が演奏されました。

このほか、曲に合わせて全員でひなまつりの歌を歌いました。

子どもたちは、和楽器に興味をひかれたようで、「演奏してみたい」などと話していました。

松崎由紀子園長は、「日本の音楽やお話を聞いて心豊かに育ってほしい」と話していました。 -

南箕輪村 来年度のニホンジカ駆除目標51頭

南箕輪村は、ニホンジカの駆除について来年度から目標頭数を定めて実施していきます。

来年度の捕獲目標は51頭となっています。

これは、昨日南箕輪村役場で開かれた有害鳥獣対策協議会で示されたものです。

南箕輪村ではここ数年西山山ろくなどでニホンジカによる林業被害が見られるようになりました。

これまでは被害報告をうけてから捕獲を行ってきましたが、来年度からは未然に被害を防ごうとあらかじめ目標頭数を定め、駆除を行います。

捕獲数は、県が示した計画に基づくもので、伊那市は3,449頭、箕輪町は329頭となっています。

捕獲はくくり罠や猟友会による銃器での一斉捕獲を計画しています。

また、9月をめどに駆除にあたる捕獲隊を結成する考えです。 -

南箕輪村一般会計当初予算 過去最高51億5千万円

南箕輪村は、過去最高となる総額51億5千万円の平成25年度一般会計当初予算案を21日に発表しました。

今年4月の村長選挙を控え継続事業を中心とした骨格予算となっています。

南箕輪村の平成25年度一般会計当初予算案は、総額51億5千万円で、今年度の当初予算と比べて3億8千万円、率にして8%の増となっています。

歳入では、村税を19億8千万円と見込んでいて、今年度当初予算と比べて3千万円、率にして1.6%の増。このうち法人村民税は、560万円、3.5%減の1億5千万円となっています。

地方交付税は、13億1千万円で5千万円、4.3%の増となっています。

一方歳出は、新規事業で南原保育園の園児数増加に伴う増築に1億1千万円、田畑公民館の建て替えに1億9千万円、医療費無料化をこれまでの中学3年生から高校3年生まで拡大する事業に350万円、大芝高原の間伐材を障害者の共同作業所ひまわりの家で箸に加工し2歳児に贈る、木育・食育事業に40万円などとなっています。

南箕輪村の平成25年度当初予算案は、3月の定例村議会に提出されます。

村では、当初予算案に予備費として3億円を盛り込んでいて、村長選終了後に肉付け予算を編成し、5月を目途に、臨時議会に提出する予定です。 -

JICA国際協力エッセイコンテストに上農加納さん入賞

国際協力機構JICAが主催する高校生エッセイコンテスト2012で、南箕輪村の上伊那農業高校2年の加納彩夏さんが駒ヶ根青年海外協力隊訓練所所長賞を受賞しました。

19日は駒ヶ根青年海外協力隊訓練所の仁田知樹所長らが上伊那農業高校を訪れ、賞状を手渡しました。

35人に贈られた国内機関長賞の一つ、駒ヶ根青年海外協力隊訓練所所長賞を受賞したのは2年生の加納彩夏さん。

加納さんは「笑顔は世界共通」をテーマに笑顔を通じて外国人と交流した体験を書きました。

このほか、2年生の湯澤充尋君が佳作を受賞したほか、上農高校は4年連続で60作品以上の応募がある学校に贈られる特別学校賞を8年連続で受賞しています。

コンテストにはおよそ2万8千もの応募がありました。 -

伊那養護学校職員と県教委が懇談

長野県教育委員会と伊那養護学校職員の懇談会が、14日に開かれ、伊那養護学校分教室の取り組みなどが報告されました。

この日は、櫻井久江県教育委員長など8人が伊那市の伊那養護学校を訪れ、職員と懇談しました。

伊那養護学校は、上伊那農業高校、駒ヶ根市の東中学校、中沢小学校に分教室がり、県内で唯一、小中高校の分教室を設置しています。

県は、養護学校の子供が地域で学べる「地域化」を進めていて、分教室設置もその一環です。

懇談会は、その取組について、現状を把握し、効果を検証しようと開かれました。

伊那養護学校からは、分教室の取組として、休み時間に教室を開放し子供どうしの交流の機会を作っていることなどが報告されたほか、一対一の教育を行えるよう、職員の数を増やしてほしいなどの要望が出ていました。

委員からは、「交流は地域の学校の教諭にどのような影響を与えているか」「継続するには何が必要か」などの質問が出ていました。

櫻井教育委員長は、「地域との交流の大切さを改めて知った。養護学校の地域化を進めるため、今後の教育行政に活かしていきたい」と話していました。 -

国の改正受け保健計画見直し

南箕輪村は、国の健康に関する方針の改正を受けて、具体的な数値目標を掲げた村の保健計画を平成25年度中に策定します。

6日夜は、南箕輪村健康づくり推進協議会が村役場で開かれ、医師や歯科医師など、12人が唐木一直村長から委員に委嘱されました。

南箕輪村は、平成22年度に、村保健計画を策定し、平成26年度まで、その計画に基づいて施策が行われていますが、国の健康に関する方針の改正を受けて、今回、計画の見直しを行います。

国の改正は、生活習慣病の発症予防と重症化の予防の徹底を掲げるものです。

協議会では、委員に、がんや脳血管疾患、糖尿病などの国の現状値と目標値、南箕輪村の現状値などが示されました。

南箕輪村では、これらの数値を基に、村の目標値を定め保健計画に盛り込むことにしています。

保健計画は、平成25年度中に策定する事になっています。 -

南原保育園 雛人形の飾りつけ

南箕輪村の南原保育園の園児は、14日、雛人形の飾りつけをしました。

全園児がリズム室に集まり、1年間大切に保管していた雛人形が箱から取り出されました。

南原保育園では、毎年、2月の大安の日に飾りつけを行っています。

今年は地域の住民から、使わなくなった雛人形を譲り受け初めてお披露目されました。

ひとりひとり人形を受け取ると、雛壇まで運び、丁寧に並べていきました。

飾りつけが終わると、全員で歌を歌いました。

松崎由紀子園長は、「女の子は、かわいく美しく、夢を持って成長してほしい」と話していました。

南原保育園では、3月1日に雛祭り会を開く予定です。 -

まっくんがAKB48にプレゼント発送

バレンタインデーに合わせ、去年のゆるキャラグランプリで48位だった南箕輪村のキャラクターまっくんが12日、人気アイドルグループにプレゼントを発送しました。

一昨年のゆるキャラグランプリでは68票で最下位となりましたが去年は2万7760票を獲得し48位となりました。

こうしたことから、村の職員でつくるまっくんPR隊が48位にかけて人気アイドルグループAKB48にバレンタインのプレゼントを計画しました。

12日は、まっくんとPR隊のメンバーがプレゼントの箱詰め作業を行いました。

贈ったのは、まっくんのボールペン、ストラップを48個と写真や手紙などです。

これまで、AKB48の事務所に手紙やメールを送っているということですが今だに返事は来てないということです。

まっくんは、平成9年に大芝高原のキャラクターとして誕生し平成17年に村のキャラクターとなりました。

村によると最下位になった一昨年の年末からイベントやTV出演の回数が増えたといこうとことです。

プレゼントは、村内の郵便局から12日発送されました。 -

公立高校前期選抜試験

公立高校の前期選抜試験が12日、県内一斉に行われました。

このうち南箕輪村の上伊那農業高校には、午前8時過ぎから受験生が緊張した面持ちで試験会場に向かっていました。

前期選抜の実施は各高校の判断となっていて上伊那の公立高校のうち、伊那北高校、伊那弥生ヶ丘高校、赤穂高校の普通科では実施していません。

前期選抜を実施した上伊那農業高校の各科の募集は20人で、倍率は、生産環境科が2.65倍、園芸科学科は2.70倍、生物化学科は1.70倍、緑地創造科は2.30倍となっています。

公立高校の前期選抜試験の合格発表は19日に行われることになっています。 -

振りまんど継承へ 麦踏作業

地域の伝統「振りまんど」を残していこうと、大麦を栽培している大泉まんど会は9日、地域の子ども達と麦踏み作業を行いました。

この日は、会員や地域の子どもとその保護者など、およそ30人が参加しました。

大泉地区では去年、ワラが手に入りにくいなどの理由で、盆の伝統行事「振りまんど」の実施を見送りました。

伝統行事を後世に残していこうと、まんど会では遊休農地を活用し、大麦の栽培を始めました。

麦踏み作業は、冬の時期に霜で浮き上がった麦を踏むことで、根を丈夫にするという作業です。

子ども達はまんど会の会員から説明を受け作業をしていました。

唐澤俊男会長は「振りまんどをするにはこんな苦労があるということを知ってもらい、地域との交流にもつなげてもらいたい」と話していました。

大麦は6月に収穫することになっていて、8月にはワラを使った「振りまんど」を行う予定です -

支援米を被災地へ

南箕輪中学校の伝統行事「落ち穂拾い」。去年10月の作業で集めた米を、長野県北部地震の被災地に送るため8日、生徒が支援米の梱包作業を行いました。

この日は、中心になって取り組んできた地区生徒会役員の3年生9人が作業を行いました。

南箕輪中学校では、毎年落ち穂拾いで集めた米を食糧難の国に送っていましたが、震災が発生してからは、米を被災地に送っています。

去年の支援米には栄村から感謝の手紙が届きました。

今年は全部で280キロの米を拾い集め、2合入る米袋に詰めました。

生徒がデザインした紙が貼られた米袋は、全部で500袋になりました。

梱包した支援米は、去年に引き続き、県北部地震で被災した栄村に送られることになっています。

地区生徒会長の北村建樹君は「心を込めて作業をしました。前を向いて復興をかんばって欲しい」と話していました。

支援米は、今月中に送られることになっています。 -

畳職人が針供養

使われなくなった針を供養し家内安全や商売繁盛を願う針供養が8日、南箕輪村の恩徳寺で行われました。

針供養を行ったのは、県畳商工組合上伊那支部の組合員です。

上伊那支部では毎年2月8日に恩徳寺で針供養を行っています。

針供養では、折れたり先が丸くなって使えなくなった針を、豆腐に刺します。

長年堅い物に刺した針を、最後に柔らかい豆腐に刺して供養するというものです。

上伊那支部の小松敏男支部長は「畳を使う人は年々減ってきているが、これからも質のいい物を作り続けたい」と話します。

上伊那支部は、最盛期には組合員が50人ほどいたということですが、現在組合員は9人です。

組合員らは「畳の良さを再認識してもらいたい」と話していました。 -

りんご剪定作業ピーク

植物が休眠する寒い時期に行われる果樹の剪定作業。

現在、りんご農家では作業がピークを迎えています。

南箕輪村神子柴のりんご畑では、菅家 美果さんが、剪定の作業を行っていました。

菅家さんは、父親の田中 実さんとともに、りんごを栽培しています。

学校を卒業後、県の果樹試験場で研修を受け、りんご栽培を始めてから10年になります。

剪定は、葉が出たときに全体に陽が当たるようにいらない枝を落とす作業で、12月から2月の寒い時期に行われます。

現在、1.5ヘクタールのりんご畑で800本ほどを栽培していて、剪定は3ヶ月ほどかかります。

実がなった時のことを想像しながら枝を落としていくということです。

現在、小学1年から園児まで3人の母親でもある菅家さん。

出産・育児で一時農業を中断していましたが、ようやく、子育ても一段落して、通年に渡り、農作業ができるようになったということです。

りんごの剪定作業は2月いっぱい行うということです。 -

全国中学校スケート大会 南箕輪中堀さん2位

第33回全国中学校スケート大会が2日から5日まで長野市のエムウェーブで開かれ、南箕輪中学校の堀久美子さんが2位入賞を果たしました。

南箕輪中3年の堀さんはスピードスケート女子500メートルの部で2位になりました。

堀さんは中学1年の時から本格的にスケートを始め、宮田スケートクラブで練習しています。

決勝では自己ベストを1秒近く縮める1分23秒52で2位入賞を果たしました。

また、伊那市の東部中学校2年の松本芽依さんは女子1000メートルの部で6位に入賞しました。

松本さんは小学校低学年の時まで住んでいた北海道でスケートを始めました。

小学4年の時伊那市に移り、宮田スケートクラブに所属。

大会では、1分25秒54で6位入賞を果たしました。 -

村の保育園インフルで学級閉鎖

南箕輪村中部保育園の1歳児保育でインフルエンザ発症者が増加していることから村はこのクラスを学級閉鎖とすることを4日決めました。

学級閉鎖となるのは中部保育園の1歳児保育ちゅーりっぷ組です。

期間は5日から8日までの4日間です。

長野県内ではインフルエンザ警報が出されていて南箕輪村の保育園や学校でも多数の感染者が報告されているということです。

村では外出時のマスクの着用や、うがい手洗いの徹底など感染予防に努めるよう呼びかけています。 -

節分の行事 各地で豆まき

3日は節分です。

各地では節分にちなんだ行事が行われました。

このうち、南箕輪村の恩徳寺では、大護摩祈祷と福豆まきが行われ、福を求めて多くの人が集まりました。

毎年恒例の節分会は午前6時から始まり、午後5時までに8回行われます。

厄除けや家内安全などを祈念する大護摩祈祷には、最も人が集まる午前中の時間帯は、本堂に入りきれないほどの人が集まっていました。

大護摩祈祷の後、本堂の中で豆まきが行われました。

升を持った年男、年女が福豆や、銀杏などをまくと、集まった人たちは福を招きいれようと一斉に豆を拾い集めていました。 -

村有林の森林経営計画案など示す

南箕輪村森林協議会が30日南箕輪村役場で開かれ、村有林の森林経営計画案などが示されました。

森林協議会には上伊那森林組合や区の共有財産組合などから10人ほどが参加しました。

森林経営計画は、森林法の改正により、伐採などの補助金を申請する際に必要となるもので、平成15年度から5年間の経営方針を示したものです。

経営計画案では、村有林の伐採や造林についての区間や時期が示されました。

また、南箕輪村では、民有林の所有者に対しても村と共同で経営計画を策定するよう促していくとしています。

このほか、平成25年度から35年度までの10年間の南箕輪村森林整備計画案が示されました。

森林整備計画案は、村有林の整備について5か年ごとに見直しをするものです。

森林整備計画は、2月中に村のホームページで公表し住民から意見を募り、3月末に決定する予定です。

また、南箕輪村は、大芝高原の樹種転換で新たに植える木の種類などについて今年度中に計画案を完成させるとしています。

262/(木)