-

南箕輪村 コンビニ納税一定の成果あり

南箕輪村で今年4月から今月9日までに税金を納めた人のうち、約10%が、コンビニエンスストアの窓口で納付する「コンビニ収納」を利用したことが分かった。

これは、13日開かれた村議会全員協議会で報告された。

南箕輪村では、今年4月から、すべての税を対象にコンビニエンスストアで納付できる「コンビニ収納」を実施している。

報告によると、4月1日から今月9日までに納められた税金の件数は、約2万3000件で、そのうち10%にあたる2300件がコンビニ窓口で納付された。

金額でみると、全体額の5億9千万円のうち、約4%にあたる2100万円がコンビニ収納となっている。

また、上下水道の料金についても、コンビニ収納を実施していて、こちらも納付件数のおよそ10%が、コンビニ収納をとなっている。

このことから、村では、「納税者にとってかなり利便性が図られている」と分析している。 -

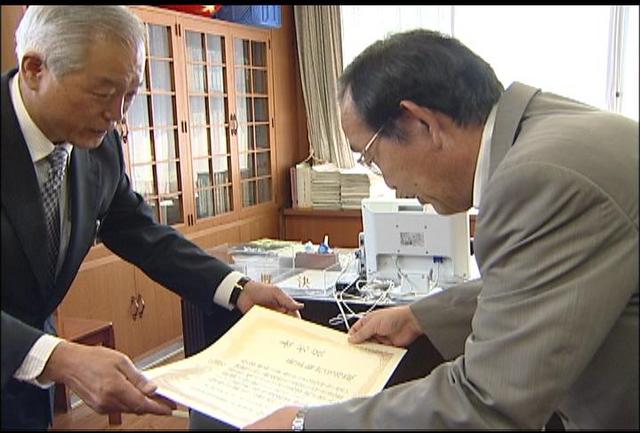

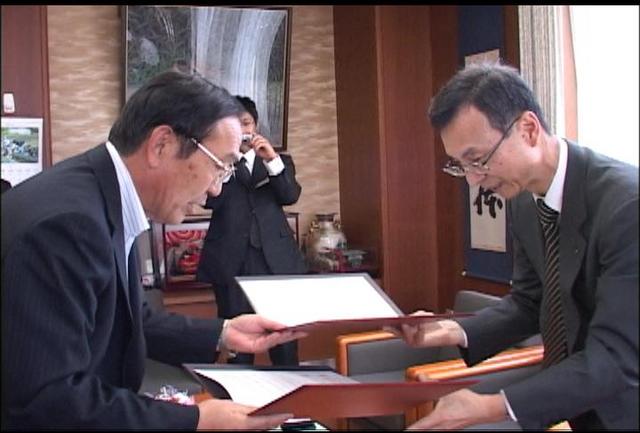

南箕輪村が優秀安全運転事業所の金賞に

1年間安全運転に努めた自治体や企業に贈られる、優秀安全運転事業所表彰の金賞に、南箕輪村役場が選ばれた。

8日は南箕輪村役場で表彰状の伝達式が行われ、自動車交通安全運転センター長野県事業所の三村正悟所長から唐木一直村長に表彰状が手渡された。

優秀安全運転事業所表彰は、団体の勤務者全員の過去1年間の事故率、違反率の低かった団体に贈られる。

南箕輪村役場は、事故率が0%、違反率が1.7%と優秀だったことから、最高賞の金賞が贈られた。

村役場が受賞するのは初めてだという。

唐木村長は「とても光栄なこと。役場の職員が村民の手本となるよう、より一層交通安全の推進に取り組んでいきたい」と話していた。 -

農林振興会教育研究等助成金贈呈

若手研究者や留学生などを支援する財団法人「信州農林科学振興会」の教育研究等助成金の贈呈式が10日、南箕輪村の信州大学農学部で行われた。

農学部の助教ら5人に研究助成金が、留学生3人に教育助成金が贈呈された。

信州農林科学振興会は、農学部のOBで組織していて、優れた学生や将来性のある研究者に助成金を贈呈している。

資金面では、伊那中央ロータリークラブや駒ヶ根ロータリークラブ、塚田理研工業株式会社が協力している。

助成金受領者を代表して、農学部の卒業生で現在名古屋大学の研究員となっている渥美優介さんが、「独創的な研究ができるよう、今後も一層精進していきたい」と話した。

振興会の有馬博会長は、「これを機会に、勉学や研究に努力し、支援してくれた人の思いに応えてほしい」と話した。 -

南箕輪村営プール祈願祭

明日から今シーズンの営業が始まる南箕輪村大芝高原の村営プールで9日、安全祈願祭が行われた。

祈願祭には、プールを管理する大芝公園管理事務所のスタッフなど約10人が参加し、神事などを行った。

大芝荘の加藤 直昭支配人は、「来ていただくお客さんに楽しんでもらえるよう、安全管理に努めてほしい」と話していた。

昨シーズンの村営プールの利用者数は約5400人で、前の年より2000人ほど少なくなった。

管理事務所によると、天候が悪い日が多かったことなどが影響したという。

今シーズンの営業は10日から来月22日までで、初日は無料開放する。

営業時間は午前10時から午後4時までで、料金は大人300円、小中学生が200円となっている。 -

南箕輪村中部保育園で七夕集会

7月7日の七夕に合わせて7日、南箕輪村の中部保育園で七夕集会が開かれた。

園児約170人が集まり、七夕に関する話を聞いたり、スライドを見たりした。

七夕の飾りつけの前には、ダイコンやキャベツなどの野菜が並べられ、加藤正子園長が今年の豊作を願う風習について説明していた。

七夕集会ではほかに園児の代表が願い事を発表した。

園児らは、サッカー選手になりたい、ケーキ屋さんになりたいなど将来の夢を発表していた。 -

南箕輪村と松本大学が協定締結

南箕輪村と松本大学は7日、大芝高原の森林セラピーロードを活用した健康づくりや地域振興を目的に連携、協力するための協定を締結した。

南箕輪村の唐木一直村長と、松本大学の菴谷利夫学長が協定書を取り交わした。

松本大学が、健康づくりを核として観光資源の開発や地域活性化、人材育成などを含む総合的な協定を自治体と結ぶのは今回が初めて。

南箕輪村は松本大学の協力を得て、平成19年から村の健康推進事業を実施している。今年3月の森林セラピーロードでのウォーキングの効果を検証するモニーターツアーでも大学が調査に協力した。

今回の協定は、セラピーロードを活用した健康づくりを核にして、ヘルシーメニューの開発や温泉の活用など、大芝高原一帯で健康と観光2つの面を結びつける研究を行うために結ばれた。

南箕輪村では今年秋に一般を対象にした森林セラピーツアーを計画していて、松本大学では、ウォーキング指導や健康チェック、ヘルシーメニューの紹介など、学生も協力して実施していくという。 -

村道路線変更

国道153号バイパスの南箕輪村区間10月開通を前に、南箕輪村議会臨時議会が6日、開かれ、バイパスにつながる村道の路線を一部変更する議案が可決された。

路線が一部変更となるのは、南箕輪村北殿地区を通る村道1221号線。

1221号線は、153号バイパスと交差し、北殿駅へと抜ける道となっているが、従来の路線は一部道幅が狭く、大型車の通行が難しいため、旧道の横に新たな道を作り、そこを新たに1221号とすることにした。

国道153号バイパスは南箕輪村と伊那市を結ぶ新しい天竜橋が10月中に完成する予定で153号バイパス南箕輪村区間は

天竜橋の開通で全線開通となる。 -

箕輪町消防団

箕輪町消防団のポンプ操法・ラッパ吹奏大会が4日、役場駐車場で開かれた。

大会には、町内6つの分団から250人が自動車ポンプの部、小型ポンプの部、ラッパ吹奏の部の3つの部門に出場した。

このうち自動車ポンプの部では、各分団ごと補欠も含め8人が速さと正確さを競った。

練習は、5月末から毎日、午前5時から6時半まで行なってきたという。

時おり日差しが照りつける蒸し暑い一日となったが、団員たちは、きびきびとした動作で日ごろの訓練の成果を発表していた。

大会の結果、自動車ポンプの部は、長岡・南北小河内の第6分団が、小型ポンプの部は、松島・中原の第3分団、ラッパの部は、下古田・上古田・富田・中曽根の第2分団が優勝した。 -

チョウゲンボウの放鳥

先月西箕輪などで保護された希少なタカ、チョウゲンボウが6日、南箕輪村の南箕輪小学校で自然に帰された。

保護した野鳥を放鳥する取り組みは、普段なかなか見られない希少な野鳥を、子どもたちに見てもらおうと上伊那地方事務所が行っている。

県では野生傷病鳥獣救護ボランティア事業として傷ついて弱った野生鳥獣を保護し再び野生へ帰す取り組みを続けている。

この日、県野生傷病鳥獣救護ボランティアの小口泰人さんが1年生にチョウゲンボウについて話をした。

小口さんは「チョウゲンボウは、絶滅のおそれがある野生動物となっている」と話していた。

放鳥したチョウゲンボウは、先月、伊那市西箕輪で2羽、辰野町で1羽保護され、小口さんのもとで、自然に帰れるまでになった。

小口さんが1羽1羽、手放すとチョウゲンボウは元気よく飛んだ。

子ども達は、飛んで行くチョウゲンボウをじっとみつめていた。 -

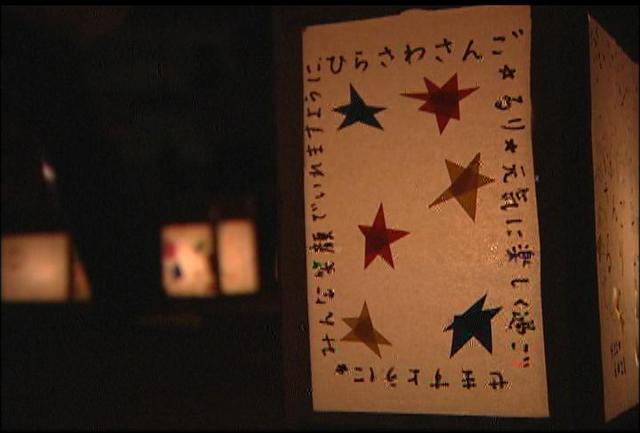

大芝高原 七夕灯ろうまつり

300基近い手作り灯ろうが並ぶ「七夕灯ろうまつり」が3日夜、南箕輪村の大芝高原屋内運動場で行われた。

あいにくの雨となり、当初予定されていた多目的広場から屋内運動場に会場を移して開かれた。

「七夕灯ろうまつり」は、9年前に始まり、毎年村内の保育園や小学校、個人などが手作りした灯ろうを持ち寄る。

今年は、昨年より120基多い281基が並べられた。

灯ろうにはそれぞれ思い思いのデザインがされていて「ショベルカーに一人で乗りたい」「家族で仲良く過ごせますように」などの願い事が書かれているものもあった。

会場を訪れた人たちは、灯ろうのほのかな灯りが作りだす幻想的な雰囲気を楽しんでいた。 -

農業クラブ県大会測量競技

農業高校などの生徒が加盟している農業クラブの長野県大会測量競技の部が3日、上伊那農業高校を会場に行われた。

農業クラブの各種大会の一つ、測量競技には、農業高校など県内9つの高校から各1チームが出場した。

測量は、山林調査や造園などで必要となるため、農業高校の生徒は授業で学んでいる。

競技会場のグラウンドには、6角形の図形になるように6つの杭が打ってあり、生徒は3人1組で、杭と杭の間の距離や方向を計って図面を書いたり、面積を計算し、その正確さを競った。

上伊那農業高校からは、緑地工学科の2年生が出場した。

生徒達は、真剣な表情で競技に臨み、きびきびと動いて測量していた。

大会の結果、最優秀賞は須坂園芸高校で、上伊那農業高校は入賞だった。 -

交通体制の施策を諮問

南箕輪村の公共交通機関の現状と課題を踏まえ、交通体系を検討する第1回総合交通対策検討委員会が、30日村役場で開かれた。

各種団体や老人クラブの代表、伊那バスなど9人が唐木一直村長から委嘱された。

南箕輪村総合交通対策検討委員会は、地域住民の生活に不可欠な公共交通機関に関して検討を行う。

唐木村長は、「安心して生活していくためには、身近な交通体系の整備が重要。費用対効果の論議もされるが、それで片付けられない本当に必要な問題」と挨拶した。

会議では、委員長が互選され、倉田 龍一北殿区長が、委員長に選ばれた。

倉田委員長は、「皆さんの意見をまとめるのは難しいが、ある程度の方向性を出せればと思う」と挨拶した。

唐木村長は、巡回バスを基本とした交通体制の具体的な施策について検討するよう、委員会に諮問した。

委員会は、来年3月までに、交通対策の施策をまとめ、唐木村長に答申する予定。 -

南箕輪村戦没者慰霊祭

戦争で亡くなった人達の霊をなぐさめる南箕輪村戦没者慰霊祭が2日、村公民館で行われた。

慰霊祭には遺族ら約90人が参列した。

遺族らは、日清戦争、日露戦争から太平洋戦争までの間に戦争で命を落とした260余の御霊に花を手向けた。

慰霊祭は南箕輪村と村社会福祉協議会が行っていて、社会福祉協議会の堀 深志会長は、「戦争の悲惨さと平和の尊さを語り継ぎ、悲しみの歴史を再び繰り返すことのないよう誓います」と祭祀を読み上げた。

遺族会を代表して牛山 敞司(たかし)さんは、「平和な社会をどこまで広げていけるかが遺族の責務の一つ」と話していた。 -

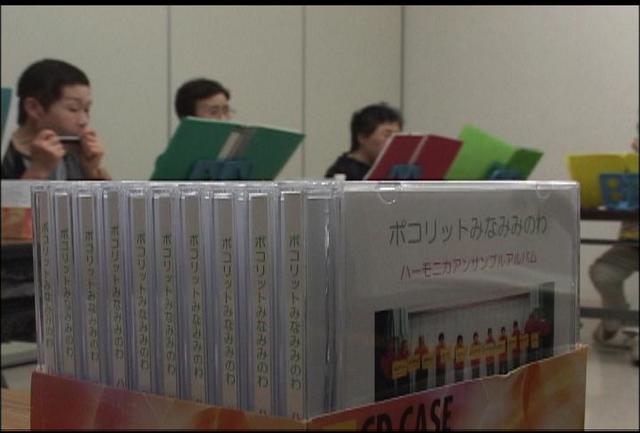

ハーモニカグループがCD制作

南箕輪村のハーモニカグループ「ポコリットみなみみのわ」は、自分達の演奏を収録したCDを100枚制作した。

ポコリットみなみみのわは、毎週水曜日の夜集まって、ハーモニカを演奏している。

県下各地で行われるハーモニカ同好会の演奏会で発表したり、各地のイベントや、福祉施設で演奏活動を行なっている。

今回、自分達の演奏を記録として残したいと、CDを自主制作した。

CDには、童謡唱歌や歌謡曲など28曲が入っている。

ジャケットには、メンバーが演奏している写真が掲載されている。

ポコリットみなみみのわでは、このCDを会員に配った。

会員は、家族や知人にプレゼントするなどして、CDを活用するという。 -

保育園児が七夕の飾りつけ

7月7日の七夕の日を前に、南箕輪村の北部保育園の園児が1日、七夕の飾り付けをした。

この日は、北部保育園の園児が、七夕の飾り付けをした。

竹は、保育園近くに住む堀雄一郎さんが毎年プレゼントしていて、今年は3本の竹をもらった。

園児は、折り紙で作った飾りや、願い事を書いた短冊を竹に付けていた。

飾りつけが終わった竹は、玄関やリズム室などに立てた。

北部保育園では、7日に七夕集会を開くという。 -

顔面付釣手形土器をモチーフに

伊那市創造館は、国の重要文化財、「顔面付釣手形土器」をモチーフとしたマスコットキャラクターを募集する。

顔面付釣手形土器は、国の重要文化財に指定されている。

創造館2階の展示室に実物が常設展示されていて、無料で誰でも見る事が出来る。

今回、伊那市は、創造館をPRするため、この土器をモチーフとするキャラクターを募集する。

伊那市内の小中学生を対象に募集し

採用者には、賞状と副賞として図書券が贈られる予定。

創造館では、創造館をPRする印刷物やグッズなどでキャラクターを活用していく予定で、かわいらしいマスコットの応募を期待している。

応募期間は、7月24日縲・月29日まで。 -

伊那技専求人合同説明会

南箕輪村の伊那技術専門校で29日、合同求人説明会が開かれた。本年度各学科を修了する学生25人が参加し、企業のブースで話を聞いた。

合同求人説明会は、就職活動が本格化するこの時期に毎年開いている。

今回、上伊那地区などの企業130社に参加を呼びかけたが、参加したのは15社のみだった。

学生たちは、各企業のブースで真剣に話を聞いていた。

伊那技術専門校の本年度の修了予定者は39人で、6月29日現在、就職が内定しているのは5人のみとなっている。

一昨年度までは、各学科とも就職率は100%だった

が、不況の影響を大きく受けた昨年度は76%に留まった。

伊那技専では、今年も厳しい就職状況が続くとみていて、積極的に企業に訪問するなどして、学生の就職を後押ししたいとしている。 -

神子柴で五輪塔環境整備

南箕輪村神子柴の住民有志は27日、室町時代の侍の墓とされる「五輪塔」の環境整備を行った。

神子柴の白山八幡神社近くの林で五輪塔の回りに柵を設置する作業が行われた。

作業を行ったのは、住民有志でつくる「神子柴の文化歴史遺産を伝える会」。

五輪塔は、室町時代に建てられた侍の墓とされている。

墓石が崩れ風化するのを防ぐため、まわりに16本の木を立て、そこへロープを通し柵を設置した。

会では本年度、県の地域発元気づくり支援金90万円を受け神子柴に残された26カ所の文化・歴史遺産の環境整備を行う計画で、今回はその最初の作業だった。

今後、古代の神社の鳥居跡や江戸時代の石仏、明治時代の学校跡などの整備を行い、来年1月を目標に解説を添えたマップを制作する予定。 -

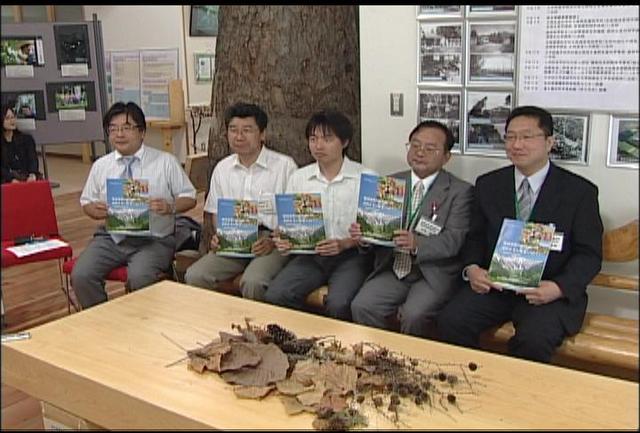

食農連携推進戦略構想書発行

信州大学農学部の食料保健機能開発研究センターは、新たな食と農の連携を目指す具体的事例を盛り込んだ戦略構想をまとめた。

25日は、構想をまとめた開発研究センター長の大谷元農学部教授や中村浩蔵准教授、執筆者らが発表会を開いた。

この食農連携推進戦略構想は、農林水産省所管の公益法人、食品需給研究センターの要請を受け策定されたもので、石川県や北海道に続く国内でも先駆的な取組み。

構想は、長野県の食品産業の現状や190箇所へのアンケート結果、食農連携の取組み事例、7つの具体的事例など65ページでまとめられている。

構想の策定にあたっては、大学や研究機関などから16人がメンバーとして参加し、去年9月から検討を進めてきた。

長野県の食と農の連携に関する事柄を、強み弱みなど4つに分類した分析結果も紹介されていて、関係者は、「長野県における食と農の現状をトータルに掌握・分析し、その発展の方向性を模索したのはこれが初めて」としていて、今後の活用に期待を寄せている。

この長野県食農連携推進戦略構想は、500部作製され、関係機関に配布されたほか、食品需給研究センターのホームページでも見ることができる。 -

上農定時制振興会総会

上伊那農業高校定時制が本年度をもって閉校となることに伴い、資金援助や生徒の教育支援を行ってきた定時制振興会も本年度で解散となる。

振興会の最後の総会が23日、開かれた。

定時制振興会は、伊那市や南箕輪村、同窓会などで構成され、定時制への資金援助や生徒の教育支援を行っている。

来年3月に解散することから、同日は最後の総会が開かれ、本年度の事業計画と予算が承認された。

本年度は、教材費などのほかに閉校に伴い学校誌を卒業生や教育関係者に配布するための資金10万円を援助していくという。

総会では、来年3月3日に定時制最後の卒業式と閉課程式、5日に同窓会主催の記念式典を行うことが学校から報告された。

上農定時制振興会は、昭和45年に発足した。副会長で南箕輪村の征矢鑑教育長は、「これまで定時制の振興に協力させて頂いて最後の総会の日を迎えた。今年度の卒業生が自分の希望する道に進めるよう最後まで見守りたい」と話していた。 -

南部小5年生が燈籠づくり

来月3日の南箕輪村大芝高原で行われる七夕とうろう祭りを前に、南部小学校の5年生が22日、燈籠づくりをした。

22日は、燈籠まつりの実行委員会のメンバーが小学校を訪れ、蜜ロウを使ったロウソクや、段ボールを使った燈籠作りを子どもたちに教えた。

七夕とうろう祭りは、子どもたちに南箕輪村での思い出を残してもらおうと9年前から行われている。

南部小の5年生は、毎年燈籠を作って祭りに参加している。

燈籠づくりでは、段ボールを切り抜き、絵や言葉を書いた障子紙を貼り付ける。

子どもたちは、思い思いの絵を描いていた。

七夕とうろう祭りは、3日(土)に大芝公園内の水の広場で開かれる。

夜の7時半ころ、燈籠に火が灯される予定。 -

田畑半沢でホタル見頃

南箕輪村のホタルの名所として知られる田畑半沢のホタル祭りが始まりたくさんのホタルが光を放っている。

ホタル祭りは、地元有志で集まる「田畑半沢を愛する会」が開いているもので、今年で17回目。

会では、半沢川にホタルを呼び戻そうとエサとなるカワニナの育成や環境整備などを行っている。

会によると、春先から幼虫が多く見られたこともあり、今年は例年以上にホタルが多く舞っているという。

21日夜は、ホタルが一斉に淡い光を放ち、訪れた人たちは、じっとホタルを見つめていた。

田畑半沢のホタル祭りは今月27日まで開かれている。

時間は、午後7時30分から午後9時30分まで。 -

夏至~ササユリ涼しげ

21日は1年で昼の時間が最も長く、夜の時間が最も短い夏至。

21日の伊那地域は時折晴れ間がのぞくものの、厚い雲が空を覆う梅雨らしい一日となった。

南箕輪村沢尻の恩徳寺では、ササユリが見ごろを迎えている。 -

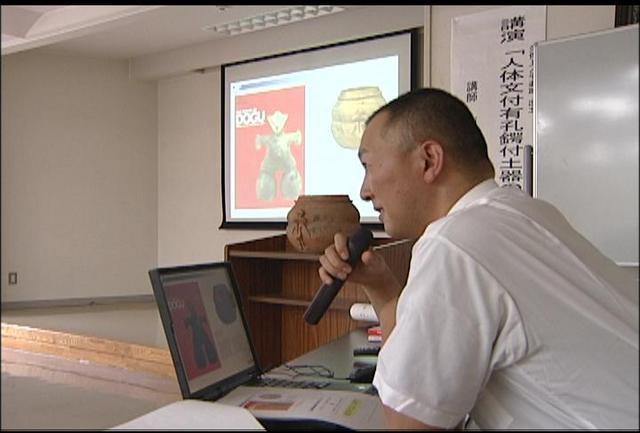

新講座「ふるさと再発見講座」開講

南箕輪公民館主催の新しい講座、ふるさと再発見講座が19日、村民センターで開かれ、久保から出土し、全国的に注目を集めている「人体文付有孔鍔付土器」の謎に迫った。

講座は、村に残る歴史や文化を学び、村の素晴らしさを確認するとともに、村民同士のつながりを深めてもらおうと始まった。

会場には地域住民ら約30人が集まり、村教育委員会の学芸員、友松瑞豊さんの説明に耳を傾けた。

講座の初回は、昨年9月からイギリスで開かれた土偶展にも出展された、村の文化財「人体文付有孔鍔付土器」について学んだ。

この土器は、約4千5百年前の縄文時代中期頃のものと推測され、平成7年に久保地区から出土した。

友松さんによると、この土器の用途については2つの説、「酒造器説」と「太鼓説」が立てられているという。

また、人体文の付いた鍔付土器の出土は珍しく、希少価値が高いという。

ある参加者は「今回詳しい説明を聞いたことで改めてそのすごさを感じた。この土器は村の誇り」と話していた。 -

南箕輪村長と母親が懇談会

南箕輪村の唐木一直村長と子育て中の母親の懇談会が17日、子育て支援施設すくすくはうすで開かれた。

懇談会は、子育てにやさしい村を目指す唐木村長が、母親の生の声を聞き政策に生かそうと開いていて、今年で4年目。

母親達は、村の子育て支援について概ね満足しているということで、「すくすくはうすがあるので助かる」などと話していた。

村への要望では、「気軽に遊べる公園がほしい」「村の事業をもっとPRしてほしい」などの声があった。

公園の整備について唐木村長は、「保護者の気持ちを聞くためアンケート調査を考えたい」と答えた。

また、子育て支援施設や教育支援相談室、保健師などの連携強化を求める声もあり、これについては「関係者による連絡会を開きたい」と話していた。 -

大芝高原まつりポスター等選考会

8月21日に開催される、第25回大芝高原まつりのポスターなどの図案が、17日夜に決まった。

選考対象となる作品は、南箕輪中の美術部から43点が寄せられ、ポスターには、構図の良さや和紙を使って日本のまつりの雰囲気を表現していることなどから、3年の永井あかりさんの作品が選ばれた。

永井さんは去年に引き続き2年連続でポスターの図案に選ばれた。

うちわには、色紙を使って色彩豊かに、祭りを楽しむ村のマスコットまっくんを表現したとして、3年の一谷夢奈さんの作品が選ばれた。

またパンフレットには、背景に描かれたフィルムに写真を使うなど、工夫して表現しているとして、3年の宮本瑶子さんの作品が選ばれた。

ポスターは7月下旬に完成し、村内外の公共施設などに貼られる予定で、うちわとパンフレットは南箕輪村の8月の広報紙と一緒に村内各戸に配布されることになっている。 -

辻井さん宅 19日からオープンガーデン

南箕輪村南原在住の一級建築士、辻井俊恵さんは、事務所と自宅周辺の庭を一般に開放するオープンガーデンを19日、20日に開催する。

辻井さんは、「庭にも住む」をコンセプトに庭づくりをしていて、自宅と事務所・ビダフェリース周辺には、200本以上のバラをメインとした立体的なガーデンが広がっている。

去年、150坪の土地を購入し、総面積は、430坪と6年目にしてさらにグレードアップした。

オープンガーデンは、年々定着してきていて、去年は、2日間で2,000人を超える人が訪れたという。

オープンガーデンは、19日20日の2日間で、庭でとれたハーブティーと手づくりのクッキーも楽しめる。

場所は、南箕輪村の南原保育園南側の住宅地の一角にある。 -

南箕輪村とコメリ 災害協定締結

南箕輪村は16日、ホームセンターのコメリと災害協定を結んだ。

協定を結んだのは、今月11日に大泉にオープンしたコメリハードアンドグリーン南箕輪店。

南箕輪村役場にコメリ災害対策センターの杉田和夫理事らが訪れ唐木一直村長と協定書を取り交わした。

災害協定は、地震などの災害時に、村が住民に配布するための災害復旧品や日用品などの物資を店が優先的に村に供給するというもの。

唐木村長は「災害はいつ起きるか分らない。村は、企業との協定や災害に対する組織作りを進めているので、協定を結べて心強い」と感謝の気持ちを述べた。

コメリは、平成16年に中越地震で被災したことをきっかけに平成17年に災害対策センターを設立。自治体などと連携して、災害時の物資供給が円滑に行えるよう活動を進めてきた。

今回の協定で、村が結んだ民間団体等との応援協定は13となった。 -

村に住み続けたいが約8割

南箕輪村が実施したアンケート調査によると、村に住み続けたいと希望している人は約8割いることが分かった。

14日村役場で開かれた村議会全員協議会で報告された。

アンケート調査は5年ぶりで、後期基本計画の策定や今後の村づくりに役立てる為に、村が行った。村在住の18歳以上の住民1200人を無作為に抽出し、回収率は46%の552人。

調査結果によると、定住を希望する人の割合は78・4%で前回の70・2%より8・2%増えた。

アンケートの主な項目は、村づくり・生活環境・子育支援・まっくんバスのあり方について。

生活環境についての満足度が高いのは、「自然が豊かで潤いがある」「ゴミの分別収集や資源回収が進められている」など。反対に不満度が高いのは「鉄道やバスなどの公共交通機関の利用がしにくい」「食料品や日用品の買い物がしにくい」などとなっている。

また、まっくんバスの利用について、「利用したことがない」と答えた人が81・3%となっていて、村では原因分析が必要と話していた。

なおアンケート結果については、村の広報やホームページに掲載される予定。 -

子ども地球サミット制作発表

南箕輪村で7月30日から3日間の日程で開催が予定されているエコロジー啓蒙イベント、「子ども地球サミット」の制作発表会が13日、村公民館であった。

「子ども地球サミット」は、村からエコの大切さを発信していこうと開かれるもので、今年で3回目。

南箕輪小学校を会場に行われるエコミュージカルは、介護を題材に「人にやさしい、地球にやさしい心」の啓発がテーマ。

初年度から特別講師を務めている元宝塚歌劇団の但馬久美さんの他、韓国を代表する伝統音楽演奏者、キム ドクスさんらによるスペシャルコンサートも行われる。

この模様は、インターネットでライブ配信されることになっている。

子ども地球サミットは、7月30日から3日間村内で開かれ、ミュージカルは、8月1日に南箕輪小学校の体育館で行われる。

262/(木)