-

「信州デスティネーションキャンペーン」

プレ期間PR

長野県とJRがタイアップして、全国から観光客を誘客しようという「信州デスティネーションキャンペーン」のプレ期間が、1日から始まり、県内各地で一斉PRが行われた。

このうち、伊那市ますみヶ丘のグリーンファームでは、県と市の職員が、来店者にパンフレットを手渡していた。

信州デスティネーションキャンペーンのプレキャンペーン期間中は、全国のJR各駅に、長野県をPRするポスターなどが張り出されるほか、県内各地でさまざまなイベントが用意されている。

この日は、パンフレットに興味を持つ人も多く、職員に質問したり、何冊も求める人の姿もあった。

なお、デスティネーションキャンペーンの本番は、来年の秋を予定している。 -

ふるさと市町村圏セミナー

全国ふるさと市町村圏研修セミナーが、伊那市内で開かれている。

ふるさと市町村圏は、市町村で構成する広域的な組織で、全国に90近くある。

今回は、そのうち北海道から鹿児島まで、20の都道府県の40団体から140人ほどが参加した。

セミナーは、全国各地持ち回りで開かれていて、今年は自然を生かしたふるさとづくりをテーマに、伊那市を会場に開かれた。

セミナーでは、伊那食品工業(株)会長の塚越寛さんが講演した。

22年前、現在の西春近に会社を移転した際に、それまで生えていた松などの植物をそのまま活かした工事を行ったことに触れ、「効率を考えれば、更地にしたほうが簡単だが、開発は地域作り。今では、残した樹木が敷地に潤いを与えている」と話していた。

セミナー参加者は2日、かんてんぱぱガーデンや、箕輪町の赤そばの里などを視察する。

なお全国で市町村合併が進み、広域圏を構成する必要のない地域が多くなったため、ふるさと市町村圏で組織する全国協議会は来年3月に解散する予定。 -

南箕輪村死亡事故ゼロ1000日達成

南箕輪村は、平成18年12月に交通死亡事故が発生して以来、千日間死亡事故ゼロを達成した。

29日は、伊那合同庁舎で表彰式が行われ、宮坂正巳上伊那地方事務所長から、南箕輪村の唐木一直村長に賞状が送られた。

南箕輪村が死亡事故ゼロ千日を達成したのは9月11日で、平成16年8月以来5年ぶり。

表彰を受け唐木村長は、「今年は交通事故が増えている。表彰を機に、さらに死亡事故ゼロを継続できるよう努力していきたい」と話していた。

なお、死亡事故ゼロの継続日数は、昨日現在で伊那市が47日、箕輪町は1111日、南箕輪村は1017日となっている。 -

「西箕輪景観育成特区の歩み」まとめる

伊那市西箕輪ふるさと景観住民協定者会は、景観育成特区に認定されるまでの経過を一冊の冊子にまとめた。

冊子は3000部印刷され、西箕輪地区およそ1600戸に全戸配布される他、県内の市町村に無料で配布される。

景観育成特区は地域住民の自律的な環境保全活動を支援するもので平成20年9月1日に県下で初めて西箕輪地区が指定された。

冊子は、先進事例として他地区での取り組みの参考にしてもらおうと作られたもので今年1月から作成作業が進められてきた。

特区指定までの取り組や西箕輪の景観調査のデーター結果など、カラー写真を交え40ページにまとめた。

総事業費は、78万7千円となっていて、県の元気づくり支援金を活用している。

会では、冊子を見てもらうことで改めて、地区の景観特性や景観育成を再認識してほしいとしている。

協定者会では今後、地区の花壇づくり、伊那インター工業団地への誘導サインの統一、不要な地区内の看板の撤去が課題としていて、ごみの不法投棄、遊休農地の解消など地域づくりと関連した景観育成を図っていきたい考え。 -

ケーブルカップ上伊那小学6年生サッカー大会

南箕輪FCジュニア優勝

ケーブルカップ上伊那小学6年生サッカー大会が26日、伊那市で開かれ、南箕輪FCジュニアが優勝した。

秋晴れとなったこの日は、予選を勝ち上がった4チームが優勝を目指し熱戦を繰り広げた。

決勝戦は、青色のユニフォーム南箕輪FCジュニアと白のユニフォーム飯島FCの対戦となった。

0対0で迎えた後半開始早々、南箕輪FCジュニアの滝沢岬希君のゴールで1点を先制した。

追いかける飯島FCは、後半5分PKで同点とするが、南箕輪FCジュニアはその後この試合2点目となる滝沢君のゴールで再びリードを奪う。

さらに後半11分、鈴木寛隆君のシュートでもう1点を追加した南箕輪FCジュニアが3対1でこの大会初優勝を果たした。

大会の結果、2位は飯島FC、3位は東春近少年サッカークラブ、箕輪少年サッカークラブ。 -

A型インフルエンザで箕輪中部小など学年閉鎖

箕輪町の箕輪中部小学校と伊那市の上の原保育園は、A型インフルエンザへの感染が確認された児童や園児が規定数を越えたため、学年閉鎖と休園の措置がとられている。

箕輪中部小学校では、新形インフルエンザの疑いがあるA型インフルエンザに感染した児童数は、122人中9人で、24日から30日まで1学年が学年閉鎖となる。

上の原保育園では、3歳の年少園児17人中これまでに4人の感染が確認されていて、24、25日の2日間休園措置がとられ、26日の運動会は10月に延期された。

このほか、箕輪町の認可外保育施設アルゴドンドッセでも50人中5人の感染が確認されていて、27日までの休園措置がとられている。 -

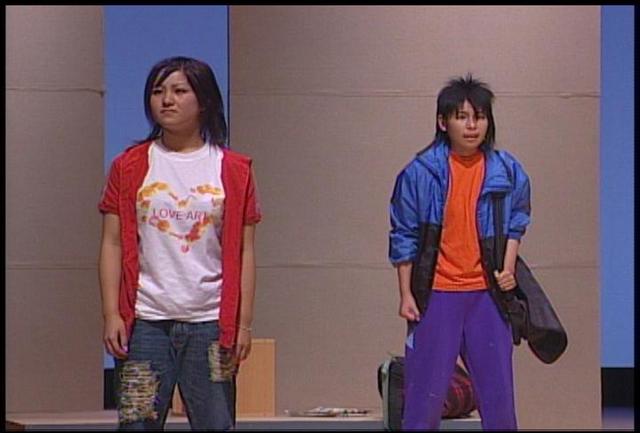

上伊那地区高校演劇合同発表会

上伊那地区の高校演劇部の合同発表会が21日、伊那市の県伊那文化会館で行われた。審査の結果、地区代表に辰野高校が選ばれた。

合同発表会には、上伊那5校の演劇部が参加し、舞台で日頃の練習の成果を発表した。

審査の結果、辰野高校演劇部が11月28日から飯田市で開かれる県大会に上伊那代表として出場することが決まった。

辰野高校が演じたのは「なないろコケッとティッシュ」。妹が死んでしまい、忘れられない自分と、忘れてしまう自分の両面を持つ主人公の心情を描いた作品。

生徒達は5月から練習をしてきたということで、舞台では熱の入った演技を披露していた。

辰野高校演劇部は去年県大会で優秀賞を受賞していて、顧問の中田昭彦教諭は「良い芝居ができた。県大会では上位を目指して頑張ってほしい」と話していた。 -

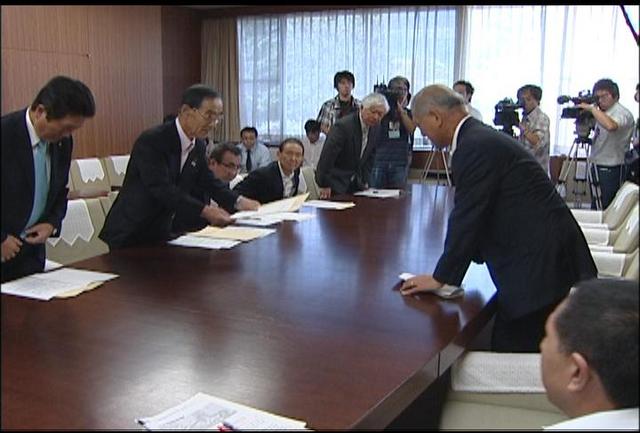

リニアBルート実現を要望

上伊那地区期成同盟会が知事に要望書

リニア中央新幹線上伊那地区期成同盟会の正副会長ら8人が24日、県庁を訪れ、村井仁知事にBルート実現に向け県がリーダシップを発揮するよう要望した。

上伊那地区期成同盟会会長の小坂樫男伊那市が、村井知事に伊那谷を通るBルート実現を求める要望書が手渡した。

リニア中央新幹線は、JR東海が2025年に東京竏猪シ古屋間で開業を目指している。

県内を通るルートについては、県などが求めている伊那谷を通るBルートと、JRが想定するほぼ直線のCルートで意見が分かれている。

要望書には、県内の市町村や関係団体が同一歩調で推進活動をしていくことや、Bルート推進の根拠を明確にするためにも県が独自経済効果につて試算することなどを求めている。

小坂会長は、「JR東海のCルートありきの説明に押されっぱなし。県内がまとまり、地域振興の観点から反論する資料が必要」と知事に求めた。

これに対し村井知事は「長野県を通るなら地域振興を織り込むのは当然」としながらも、「経済効果については、JR東海もプロ。対等のデータが出せるか難しいのではないか」と答え、独自試算については行わない考えを示した。

また村井知事は、「ルート決定は沿線地域の理解を得られなければ決着しない」と慎重な姿勢を示していた。

小坂伊那市長は、市長会会長としての立場からも、村井知事に県にリーダシップを発揮するよう要望書を手渡した。 -

高校定時制生徒生活体験発表会

南信地区の高校定時制に通う生徒達の生活体験発表会が19日、箕輪町の文化センターで開かれ、箕輪進修高校の生徒が県大会出場を決めた。

生活体験発表会は全国大会へと続くもので、19日の南信地区予選には5校から6人の生徒が出場しました。

最優秀賞に選ばれたのは、箕輪進修高校3年の和田明日華さん。

和田さんは、アルバイトや部活動の体験を話し、「経験を積み重ねて成長し続ける大樹のようにありたい」と話した。

また、同じく箕輪進修高校2年の高島史成君が優秀賞に選ばれた。

高島君は、「一人で解決できないことは信頼できる先生や友達に相談することを学んだ」と、自分の変化について話した。

発表は制限時間7分で、発表の内容や態度などが審査された。

県大会には最優秀賞1人と優秀賞2人が進むことになっている。

県大会は10月10日に長野市で開かれる予定。 -

電車の中で伊那市観光ボラガイドがPR

JR東海のツアーに合わせて、伊那市の観光ボランティアガイド養成講座の受講生が今日、電車に乗って伊那市を観光案内しました。

19日は、JR東海が全国の鉄道愛好家に向けて飯田線沿線にある佐久間レールパークと松島運輸区に保存されている木製電車モハ1の見学ツアーが行われ、観光案内は、そのツアー客を対象に行われました。

観光案内をしたのは、伊那市観光協会が開く市内の案内をするボランティアを養成講座のメンバー。

19日は、受講生2人と伊那市観光協会の3人が、午後3時18分伊那市駅発の特別電車に乗り伊那松島駅までの間、車内放送で伊那市をPRしたり、観光パンフレットを配ったりして観光案内をした。

19日に、車内放送をしたのは受講生の一人、矢沢保信さん。

矢沢さんは車窓から見える南アルプスや伊那市で味わえる珍味などを紹介していた。

車内放送が終わると乗客からは大きな拍手が送られていた。

この電車ツアーは23日まで行われる予定で、伊那市観光協会ではイベント期間中、特別電車に乗って伊那市をPRすることになっている。 -

飼料用陸稲の刈り取り

上伊那は、伊那市西箕輪の水の無い田んぼで育てていた畑に作る稲、「陸稲(りくとう)」の刈り取りと、畜産飼料にするためのラッピングを18日行った。

伊那市西箕輪羽広に広がる水の無い田んぼには、5月に種をまいた陸稲が、小金色に実っている。

JA上伊那は、飼料高騰などによる畜産農家の飼料の自給率アップと、転作の有効活用、遊休荒廃農地解消などを目的にこの「陸稲」の栽培に着手した。

今年5月にまいたのは、もち米のトヨハタモチという品種。

4枚の田んぼ合わせて10アールに種もみをまき、水ははらずに様子をみてきた。

近くで酪農を営む西村猛さんが、管理をしてきた。

飼料用なので草がはえていても大丈夫。

新たなコストもかけないというのも狙いのひとつ。

普段使っているトラクター、牧草の刈り取り機で稲を刈った。

水がついていないので、トラクターでの作業が可能。

飼料として発酵させるので、刈った稲は、タイヤで踏むほど効果的だという。

刈り終えると稲をフィルムで包むラッピング作業が行なわれた。

フィルムに包まれた300キロの飼料、6個が出来あがり、予想以上の収量にJA関係者は喜んでいた。

この状態で1、2ヶ月発酵させ、11月頃から西村さんが飼っている乳牛に食べさせる。

40年ほど前には、このあたりでも食用として栽培されていた陸稲。

飼料用作物としてJA上伊那が今年から栽培を始めた。

転作作物としては、儲けにならないというのが課題だが、酪農家とセットで考えることで新たな道を探る。

JAでは、来年度、更に栽培面積を増やして「陸稲」を飼料作物として定着させていきたい考え。 -

歯の衛生ポスターコンクール審査

虫歯予防など歯の衛生に関するポスターコンクールの審査が16日、伊那市西町の上伊那歯科医師会館で行われた。

今年のコンクールには、上伊那の小中学校から841点の応募があり、歯科医師や教育関係者らが審査した。

コンクールは、虫歯の予防など歯の衛生について子供達に理解を深めてもらおうと毎年行われている。

審査の結果、最優秀賞に選ばれたのは小学校低学年の部で伊那東小3年の池上元樹君、同じく伊那東小3年の早川遥菜さん、小学校高学年の部で伊那東小6年の井口舞さん、東春近小6年の飯島梨琴さん。中学校の部で南箕輪中2年の古川あかりさん。

入賞作品は、来年の県の審査に進む。 -

地価公表 下落幅拡大

長野県は17日、7月1日現在の県内の地価を発表した。県全体の住宅地は13年連続、商業地は17年連続の下落で、下落幅が拡大した。

地価は、県内80市町村424地点に基準地を設け、県が毎年調査を行っている。

住宅地では、伊那市前原の伊那中央清掃センター付近が前年の2万900円から2万円と4.3%のマイナスなど、伊那市は平均2.7%のマイナス、箕輪町では平均3.0%のマイナス、南箕輪村では平均1.8%のマイナスと、いずれも昨年より下落幅が拡大している。

住宅地の県平均は3.0%のマイナスとなっていて、13年連続の下落で、下落幅が拡大した。

商業地では、伊那市山寺のアルプス中央信用金庫付近が6万4200円から6万700円と5.5%のマイナス、伊那市下新田の伊那市役所付近が5万2900円から5万円と5.5%のマイナスなど、伊那市は平均で5.5%のマイナス、箕輪町は5.5%のマイナス、南箕輪村は5.2%のマイナスとなっていて、いずれも、前年より下落幅が拡大している。

なお、商業地の県平均はマイナス4.2%で、17年連続の下落となり、下落幅も拡大している。

県によると、地価は林地を除く全ての調査地点で下落している。 -

ラブリバーの日ごみ拾い

南信の建設業者でつくる長野県南部防災対策協議会は、16日、天竜川などのゴミ拾いをボランティアで行った。

16日は、飯田、駒ヶ根、伊那の3カ所で、天竜川とその支流のゴミ拾いが行われた。

このうち伊那地区には、建設業者18社から、23人が参加して、伊那市と箕輪町の天竜川や、三峰川のゴミ拾いを行った。

協議会では、護岸工事などで携わっている天竜川の環境美化を目的に、毎年この時期に「ラブリバー天竜の日」と名付けて活動をしていて、今年で19回目になる。

メンバーはそれぞれ袋を持って、花火の燃えカスやたばこの吸い殻、空き缶などのゴミを拾っていた。

16日は、午前中いっぱい作業が行われ、燃やせるゴミが9袋、燃やせないゴミが18袋集まった。

副支部長の池田 幸平さんは「生活ごみは、なかなか減っていない。活動を通して一般の人のモラルの向上につなげていきたい」と話していた。 -

電話応対コンクール

企業での電話応対のマナーや技術を競いあう、電話応対コンクールの伊那・駒ヶ根地区大会が16日、伊那市で開かれた。

電話応対コンクールは、企業のイメージアップに重要な電話受付のレベル向上を目的に、㈶日本電信電話ユーザ協会が毎年行っている。

今年の地区大会には、16事業所から43人が参加した。

競技はホテルの受付を行う従業員の設定で行われ、宿泊や記念式典、パーティーなどの予約に対し、適切に対応できるか、良い印象を与えられるか、よりニーズにあったプランの提供ができるかなどを審査した。

電話応対は、客と接する一番最初の段階で、そこで良い印象を持ってもらえるかどうかが重要になる事ということで、企業も力を入れ、コンクールへの参加数も年々増えているという。

審査の結果、伊那食品工業(株)の米窪千尋さんが優勝した。

上位5人は10月に長野市で開かれる信越大会に出場する。 -

上伊那の水稲の作況指数97

JA上伊那は、今年の水稲の作況指数を97と予測し収量は平年よりやや少なくなるものとみている。

JA上伊那では今月14日に、上伊那30カ所で稲の坪刈りをおこない生育状況などを調査した。

それによると、作況指数は「やや不良」の97と予測している。

要因としては、梅雨明け後の長雨と日照不足を挙げていて、JA上伊那では「心配したほどではないが、影響は出ている。」としている。

また、いもち病も一部で発生したが、薬剤散布などの対策により、大きな被害は出ていないという。

刈り取りの日程については、「あきたこまち」は計画より1日おくらせて、17日から、また「こしひかり」は計画通り19日からとしている。 -

上伊那来春高卒者求人倍率0・61倍

上伊那の来春高校新卒者の求人倍率は0・61倍で、前年の1・30倍を大きく下回っていることがわかった。

ハローワーク伊那が15日、平成22年3月に卒業する高校生の今年7月末現在の求人・求職の状況を発表した。

それによると、求人数は187人で前年の同じ時期の512人から、63・5%減った。

上伊那の求人倍率は0・61倍で、前年の1・30倍から0・69ポイント下回っている。

県全体の求人倍率は、長野労働局の発表によると0・60倍で、前年の1・08倍から0・48ポイント下回った。

上伊那の産業別の求人状況では主力である製造業で62・5%の減、卸・小売業で82・6%の減、運輸業・郵便業で70・6%の減となっている。

ハローワーク伊那では、求人が減少していることから、求人開拓を行っているという。

来春高校新卒者を対象とした企業の選考は16日から始まる。 -

伊那節コンクール

技術向上などを目的に、伊那節の歌声を競いあう、唄い手コンクールが昨日、伊那市のいなっせでおこなわれました。

13日は、伊那や松本、木曽などから43人がコンクールに出場し、伊那節の歌声を披露した。

コンクールは、伊那節を多くの人に聞いてもらい、郷土芸能の継承につなげていこうと、伊那市の民謡団体でつくる実行委員会が行った。

昭和55年に伊那節のど自慢としてスタートし、以来ほぼ1年おきに行われていますが、今回は、3年ぶりの開催となった。

出場者は、それぞれ伊那節に合わせた衣装を着て、自慢の歌声を披露していた。

コンクールでは、5人の審査員が、歌い方が正しいか、発声ができているか、伊那節の情緒や味わいが表現できているかなどを採点していた。

審査の結果、最優秀賞は南箕輪村の伊藤てつ子さん、優秀賞は東京都の山本泉さん、優良賞は伊那市の堀田弘子さんとなっています。 -

上伊那陸上競技記録会

第44回上伊那陸上競技記録会が12日、伊那市陸上競技場で開かれた。

記録会は毎年この時期に行われているもので、上伊那スポーツフェスティバルも兼ねている。

今年は小学生から一般まで約360人が出場した。

トラック競技のほか、棒高跳び、走り幅飛び、砲丸投げなどのフィールド競技があり、種目ごと、年代別で競った。

あいにくの雨で、競技場は良いコンディションではなかったが、選手たちは自己ベストを目指して競技に臨んでいた。 -

上伊那工業交流プラザ

工業出荷額県下第3位の上伊那の製造業の底力を示そうと、11日、上伊那の中小企業65社が参加して上伊那工業交流プラザが開かれた。

交流プラザでは、上伊那の13の企業が、プレゼンテーションをして、お互いの仕事内容に理解を深めた。

お互いに知り合うことで、上伊那の製造業の魅力を再発見し、ビジネスチャンスの創造と上伊那の底力を国内外に示していこうというもの。

上伊那地域の2つの商工会議所と7つの商工会、金融機関などすべてが一つになり、11日は、65社から170人が伊那商工会館に集まった。

プレゼンテーションでは、辰野町から中川村までの13の製造業社が、会社の概要から主力品目、自慢の特殊技術などを10分で紹介した。

ほとんどの企業が持ち時間をオーバーするなど、力のこもった企業紹介が繰り広げられていた。

実行委員会会長で伊那商工会議所副会頭の川上健夫サン工業社長は、「国内外への発進の仕方の検討も含め、回を重ねていきたい」と話していた。 -

鳥インフルエンザ想定し訓練

伊那市の伊那中央病院で、強毒性の鳥インフルエンザの患者が発生したと想定した対応訓練が11日、初めて行われた。

訓練は、現在、流行し始めている新型の豚インフルエンザを想定したものではなく、新型の強毒性・鳥インフルエンザの発生を想定し、寒くなるこれからの時期を前に行われた。

訓練では、まず、中央病院に保健所から連絡が入り、対応する医師らが防護服を着用し、屋外に設けられている発熱外来で、鳥インフルの疑いのある患者を診察した。

鳥インフルエンザは、今のところ、人に感染する可能性は極めて低いとされているが、人のウイルスと混ざり合い、人間の間で感染すると、致死率の高いウイルスが生まれることが懸念されている。

11日は、事務職員を合わせて20人ほどが訓練に参加した。

医師らは、診察後、他の患者らと接触しないルートを通って院内6階にある、感染性の病気に対応した病床に患者を搬送していた。

伊那中央病院では、実際に、鳥インフルエンザの患者が発生したときに、スムーズに受け入れが出来るよう、訓練を通して備えたいとしている。

対応した看護師は、「迅速に受け入るために、スタッフ一人ひとりが対応を理解しておく必要があると思った」と話していた。

なお、現在、伊那中央病院には、鳥インフルエンザに対応するための防護服が846セット用意してあるという。 -

上伊那花卉生産者会議品評会

上伊那地域の花卉生産者でつくる上伊那花卉生産者会議は、伊那市役所1階ロビーで、11日品評会を開いた。

品評会には、カーネーションやトルコギキョウ、バラやアルストロメリアなど、49人から250点が出品された。

上伊那花卉生産者会議では、会員同士が刺激しあってより良い花づくりを目指していこうと、毎年品評会を開いている。

今年は、夏の時期の天候不順で花づくりは苦労したということだが、出品されている花々は、どれも見事で、会場を訪れた人たちは、足を止め見入っていた。

審査の結果、最高賞となる県知事賞には、伊那市富県の田中理一さんのカーネーションが選ばれた。

田中さんのカーネーションは、バランスのとれたボリューム感が評価された。 -

来春高卒者求人倍率0.66倍

来春の高校新卒者の求人倍率は、南信で、0.66倍と、前年の1.33倍を大幅に下回っていることがわかった。

長野労働局が11日に発表した、平成22年3月に卒業する高校生の今年7月末現在の求人・求職の状況。

それによると、長野県全体の求人数は、1792人で前年の同じ時期の3540人から、49.4%減と、ほぼ半減した。

南信では、求人数が626人と、前年の同じ時期に比べ、56.0%減った。

県全体の求人倍率は、0.60倍となり、前年の1.08倍から、0.48ポイント下回った。

南信の求人倍率は、0.66倍で、前年の1.33倍から、0.67ポイント下回る数字となり、県内でも最も大きな下げ幅となった。

県全体の産業別の求人の状況では、全ての産業で減少していて、特に製造業では、60.0%減、卸・小売業で54.4%の減、建設業で40.6%の減となっている。

長野労働局などは、高卒者の求人が大幅に減少していることに対処するため、7千の事業所に対し求人を要請しているほか、求人開拓などを行っているという。 -

ふるさと就職面接会

地元出身で来春、大学や短大などの卒業予定者を対象にしたふるさと就職面接会が11日伊那市内で開かれ、前の年に比べ、参加企業数は6割減、参加した学生数は、ほぼ倍増と、現在の経済・求人状況をそのまま反映する結果となった。

参加した学生は、男性76人、女性49人の125人で去年の70人を大幅に上回った。

一方参加した企業数は、去年の55社の半分以下の22社で、特に上伊那の主力、製造業は、去年の24社から今回の5社と大きく下回った。

参加企業の求人件数も去年の122件から38件、求人実数も283人から65人と激減している。

ハローワークでは、「これまで売り手市場とされていた理系の学生にとってもきびしい状況へと変化している。求人が大幅に減少していて、平成15年のITバブル崩壊以来の就職氷河期の再来。」として危機感を強めている。

伊那市出身で来春東京の短大を卒業予定の二十歳の女子学生は、「東京でも就職活動しているが、厳しいので伊那でもと考えた。この時期、内定を一社ももらっていない友達が多い。」と話していた。

伊那市出身で来春石川県の4年生大学を卒業予定の男子学生は、「大学で学んできたことを活かしたいと石川で活動してきたが、あきらめてまったく違う業種で内定をもらった。出来れば地元に帰りたいと思い参加したが、参加している企業は、すべて会ったところばかりなので、途方にくれている」と話していた。 -

住基ネット業務管理者用ICカード紛失

上伊那情報センター謝罪

上伊那広域連合の上伊那情報センターの職員が、構成8市町村から預けられている住民基本台帳ネットワークシステムの業務管理者用のICカード1枚を紛失していたことが分かった。このカードによる個人情報の流出はない。

10日、上伊那情報センターで記者会見が開かれ、上伊那広域連合の篠田貞行事務局長らが、紛失の経過を話し、謝罪した。

紛失したのは、住民基本台帳ネットワークシステムの個人情報の確認や、書き換えの際に使用するカード。

カードは、上伊那8市町村にそれぞれ2枚あり、そのうち1枚が上伊那情報センターに預けられている。

住基ネットワークは、各市町村が作成し、全国どこでも本人確認が出来るようにするもので、全国のネットワークとつながっているほか、上伊那8市町村の個人情報が、上伊那情報センターに集約されている。

このカードで作業ができるのは、情報センターの職員15人のうち2人に限られている。

そのうちの1人が、5月30日に新システムの導入に伴うデータ確認をしようとしたところ、8枚のうち1枚の業務管理者カードが見当たらないことが分かった。

この際、職員は、該当する市町村からカードを借り、作業した。

この職員は、カードは庁舎内にあると思い探してきたが見つからなかったため、8月20日に上司に報告した。

その後、使用できないようカードの廃止処理が行われた。

業務管理者カードは、専用の端末でしか使用できないほか、パスワードが必要で操作手順も高度なものだという。

また、このカードが使用されたことが確認されている1月30日以降、使用記録はなく、個人情報の流出はない。

上伊那情報センターでは今後、再発を防ぐために保管状況の記載や点検を行うほか、職員の再教育などを行う考え。

2人の担当職員の処分については、関係市町村の理事者などと相談し、今後検討していくという。 -

複数の地点でのアセス想定にない

伊那市の小坂樫男市長は、環境アセスについて施設建設候補地以外の複数の地点で実施することは想定していないとの考えを示した。

9日開かれた一般質問で議員の質問に答えたもの。

議員からは用地選定委員会は環境への影響が大きい排ガスの飛散や大気の流れについて調査項目から外していたとして、候補地としての得点が上位だった複数の候補地でアセスを実施する考えはあるかとただした。

これに対し小坂市長は「県の条例に基づいてアセスを行う。候補地を決め施設規模を想定して実施する。」として複数の地点について実施することは想定していないと述べた。 -

環境アセス学習会

新しいごみ処理施設の建設に必要な環境アセスメントについて学ぶ学習会が8日、伊那市高遠町の上山田区で開かれた。

学習会は、上伊那広域連合が計画している新しいごみ処理施設の建設候補地に隣接する上山田区の対策委員会が開いた。

地区住民およそ60人が集まり、日本環境衛生センターの池本久利技師からアセスの手順や評価方法について説明を受けた。

池本さんは、環境アセスとは、大規模な事業を行う時、それが周辺に与える影響をあらかじめ調査し、環境に配慮した事業にしていくためのものであることを話し、「事業の実施を規制したり、許認可を与えるものではない」と説明した。

参加者からの「アセスの結果、事業が中止になったことはあるのか」という質問に対しては「これまでに関わった事業では、そういった事例はない。ただ、貴重な自然がどうしても壊されてしまう場合などは、中止もあり得るかと思う」と話した。

対策委員会では、環境アセスの実施については上山田区の合意を得てから行ってほしいとする要望を市に提出していて、今後については、協議していく予定。 -

信濃GS木田前監督が伊那市役所を訪問

BCリーグ、信濃グランセローズの木田勇前監督が4日小坂樫男伊那市長を表敬訪問しました。

現在は、球団の地域貢献担当マネージャーを務める木田前監督は、8月中ごろから県内80の市町村をまわり、市町村長らに来シーズンも応援してもらえるようにと協力を呼びかけている。

4日は、中川村から北上し、伊那市は68番目の市町村となった。

木田前監督は、「伊那市は、県内でも集客の多い球場。チームは低迷しているが、期待に応えられるようにがんばりたい」と小坂市長にあいさつした。

木田前監督は、「地域密着はリーグの理念。成績不振で厳しい経済状況の中、来年に向けてあいさつまわりからスタートし、球団としてリスタートと位置づけたい。」と話している。

信濃グランセローズは、3日現在、8勝17敗と大きく負け越していて、上信越地区では3チーム中最下位となっている。 -

上伊那教育財政懇談会

上伊那の教育関係者が県への要望事項について話し合う、上伊那教育財政懇談会が31日、伊那市で開かれた。

会場には、上伊那8市町村の教育委員会や学校長、PTAなどおよそ80人が集まり、地元の県議会議員と上伊那の教育課題について協議した。

懇談会では中学校教諭から「高校の募集定員が少なく、上伊那から他地域の流出する中学生が多くなっている。定員をふやすとともに生徒の実態とニーズにあった魅力ある高校づくりをお願いしたい」と要望が出された。

平成16年度からの通学区の見直しにともない、ここ数年上伊那からは毎年100人余りの中学生が近隣地域の高校へ通っている。

今回協議された内容は、県議の意見を参考に再検討したのち、9月下旬に県の教育委員会などに要望する予定。 -

集落営農組織 法人化セミナー

集落営農組織の法人化について考えるセミナーが2日、伊那市のJA上伊那本所で開かれた。

2日は、上伊那地域の集落営農組織の役員など約180人が参加した。

集落営農組織の法人化は、税制の優遇措置、農地の取得支援などを受けられる他、生産・販売の強化、後継者の確保などがしやすくなる。

セミナーでは事例報告と基調講演が行われた。

事例報告では現在法人化の準備をすすめている、伊那市東春近の集落営農組織の田中哲雄さんが現状などを報告した。

田中さんは法人化に向け検討を始めた理由について、農業をやめて土地を貸したい人が増え、法人化を希望する人とのバランスがとれたことをあげた。

地域からは疑問の声も上がっているということだが、担い手不足の現状も深刻で、田中さんは「地域の農業を守っていくために法人化は必要。」と話していた。

また兵庫県の農林水産技術総合センターの森本秀樹さんが講演した。

森本さんは法人化のメリットについて「農地の取得、労働力の確保が容易になり、継続性を持った経営ができるようになる。」と説明した。

森本さんは「高齢化などによる担い手不足が進む中、今後さらに法人化が必要になってくる。」と話していた。

318/(日)