-

伊澤修二の縁で国際交流

旧高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた、伊澤修二の縁による国際交流会が21日夜、伊那市高遠町の仙醸蔵で開かれました。

高遠町を訪れたのは、アメリカ・ボストンにあるブリッジウォーター州立大学のフレッド・クラーク副学長ら4人です。

この日は、伊澤修二の生前からある、株式会社仙醸の旧酒蔵で交流会が開かれ、およそ50人が参加しました。

ブリッジウォーター州立大学は伊澤修二の留学先で、伊那市の市民グループ「伊澤修二を学ぶ会」は3年前に大学を訪れるなど大学と親交を深めています。

今回は、大学教授らが伊澤修二記念音楽祭に合わせて来日したことから交流会を企画しました。

会では、仙醸の黒河内貴社長が英語で酒蔵の紹介をしました。

また、交流の中心で東洋史の研究をしているウィンカイ・トゥ教授が、日本とアメリカの交流の歴史について説明していました。

参加した人たちは、歴史ある酒蔵の中、英語で交流を深めていました。

フレッド・クラーク上席副学長は「伊那市を訪れる事はとても特別な事。ぜひ伊那市のみなさんも大学に来てもらいたい」と話していました。

学ぶ会の米山喜雄代表は「もし交流がこの先も長く続いていくなら、子ども達が行き来できるような環境を作っていきたい」と話していました。

学ぶ会では、ブリッジウォーター大学を訪問するなど今後も交流を深めていきたいとしています -

雨どい・側溝などの放射線量測定

長野県は、空間放射線量が高い恐れのある、雨どい・側溝・草地などの測定を、20日、中南信の県の施設で行いました。伊那合同庁舎では、問題はありませんでした。

20日は、県の職員が、持ち運びできる高性能な測定器を使って、草地や側溝などの空間放射線量を測定しました。

この測定は、19日から、県内10の県施設を対象に行われています。

19日は、中南信5地域が対象で、伊那合同庁舎でも測定が行われました。

測定は、局地的に放射線量が高くなるおそれがあるといわれる雨どい・側溝などについて問題がないか確認しようと行われました。

合同庁舎では、月に一度の建物屋上・地上1メートルの定点調査に加えて、今回、草地・側溝・雨水ますの、地表と地上1メートルの高さで測定が行われました。

職員は、それぞれ5回測定し、その平均を記録していました。

伊那合同庁舎では、いずれの測定箇所でも、0.06縲・.08マイクロシーベルトで、定期的に測定している数値と比較しても差はなく、健康に問題のないことがわかりました。

長野県では、これらの測定結果などを、随時、県のホームページで公開しています。 -

復興に向け栄村でシンポジウム

信州大学農学部が中心となって進めている中山間地域プロジェクトは、長野県北部地震の被災地下水内郡栄村で復旧復興の現状と今後を探るシンポジウムを16日に開きました。

県内を中心に全国から寄せられた応援メッセージ。

シンポジウムは、震災から7ヶ月が経過した栄村役場で開かれました。

地域住民など100人が参加し、震災後の現状を確認するとともに復旧・復興に向けた道筋について考えました。

信州大学の木村和弘名誉教授は、栄村の水田を震災前から20年以上にわたって調査していて、栄村の復興は、後継者不足などで苦しんでいる中山間地域のシンボルになると話しました。

「住民や行政、地区内外の支援者が連携し総合的な検討のもとで復興のためのビジョンや計画が求められている」として、調査・連携の必要性を訴えました。

現状と今後について意見交換するパネルディスカッションでは、地域住民が地域の実情や今後の取り組みを報告していました。

信州大学の笹本正治副学長は、「今後も現地で調査を重ね、客観的な議論、検討が進められるよう大学として連携し村の復興に協力していきたい」とあいさつしました。 -

リニア経済推進組織立ち上げへ懇談

リニア中央新幹線の経済効果を広域的に推進するための組織の立ち上げに向けて、飯田商工会議所の柴田忠昭会頭と、伊那商工会議所の向山公人会頭が、13日、懇談しました。

13日は、飯田商工会議所の柴田忠昭会頭らが、伊那商工会館を訪れ、伊那商工会議所の向山公人会頭とリニア中央新幹線について懇談しました。

これは、JR東海が、8月に県内中間駅の位置を飯田市座光寺から高森町一帯とする案を示し、ルートについて一定の方向性が示された中で、飯田・駒ヶ根・伊那の商工会議所が一体となり広域的な組織を立ち上げようと、飯田商工会議所が伊那商工会議所に呼びかけたものです。

話しあいは、冒頭のみ公開し、行われました。

柴田会頭は、駒ヶ根商工会議所にも呼びかけをし、内諾を受けており、近いうちに公式に組織の立ち上げについて呼びかけをしたいとしています。

また、その他の商工会や経済団体などにも協力を呼びかけたいとしていますが、範囲については検討中としています。

なお、県や県議会、市長会、期成同盟会などで組織するリニア中央新幹線建設促進長野県協議会が18日(火)に長野市で開かれ、協議会としての考えを決議する事になっています。 -

伊那市・箕輪町から技能五輪全国大会へ

次世代のものづくりを担う技能者がその腕を競う「技能五輪全国大会」の長野県選手団がこのほど発表されました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内からは、2事業所から2人が出場します。

伊那市の菓匠Shimizuで働く圃中智穂さん22歳。圃中さんは木曽高校を卒業後、2年間愛知県の専門学校に通い、現在の仕事に就きました。

圃中さんはアメ細工やマジパン細工、ケーキを作る洋菓子製造の部門に出場します。

仕事が終わった後、先輩に教わりながら大会に向け練習をしているということです。

圃中さんは「普段やらないアメ細工が課題。先輩に教わりながら作り方を勉強しています。大会で学んだ技術や経験を持ち帰り、お客さんによりよいサービスが提供できるようにしたいです」と話していました。 -

水質事故の対策訓練

油の流入など天竜川水系で起こった水質事故の対策訓練が5日、駒ヶ根市の田沢川で行われました。

訓練は川で発生した水質事故に対しその対策を学ぼうと、天竜川水系水質保全連絡協議会上流部会が行ったものです。

訓練には、天竜川上流河川事務所のほか、諏訪から下伊那にかけての天竜川流域の自治体、消防などからおよそ80人が参加しました。

5日は工場などから油が川に流れこんだとの想定でオイルフェンスを川に張る訓練が行われました。

参加者は両岸に分かれ、ロープを使ってオイルフェンスを張っていました。

フェンスは川に対して斜めに張ることで油が岸の近くに集まり、人が川に入らなくてもオイルマットなどを使い処理できることなどが説明されていました。

昨年度、天竜川水系では11件の水質事故が発生したということで参加者は、真剣な表情で訓練に取り組んでいました。

事故が発生した場合、下流への被害を最小限にとどめるためには、自治体を超えた迅速な情報伝達と対応が必要ということで、天竜川水系水質保全連絡協議会では、このような訓練を通して万一に備えたいと話していました。 -

臓器移植に理解を

臓器移植への理解を深めてもらおうと2日、伊那市で街頭キャンペーンが行われました。

街頭キャンペーンは臓器移植普及推進月間に合わせて、長野県肝臓病患者連絡協議会などが行ったものです。

伊那市の大型店前では協議会の会員などおよそ10人が啓発パンフレットを買い物客に配っていました。

臓器移植は病気や事故によって臓器が機能しなくなった人に、脳死状態の人の臓器を移植するものです。

肝臓病患者連絡協議会によりますと、日本で臓器の移植希望登録をしている人はおよそ1万3千人いますが、提供者が少なく多くの人が移植を待ちながら亡くなっているのが現状だということです。

協議会では「住民に臓器移植を定着させ提供者の拡大につなげたい。」と話していました。 -

共同開発の炭入り石けん販売へ

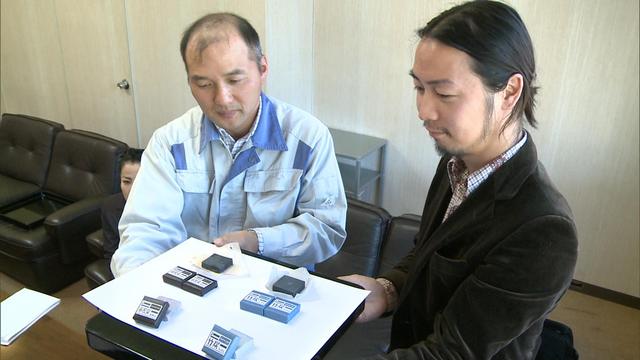

伊那木曽ビジネスマッチングプラザ起業者交流会に参加した会社が共同開発した洗顔用炭入り石けんの販売が10月から始まります。

洗顔用炭入り石けんを共同開発したのは、箕輪町の株式会社伊那炭化研究所と塩尻市の友絵工房です。

伊那炭化研究所は炭の製造や利用について研究していて、高温で炭を細かくする技術を開発しました。

友絵工房は、肌の弱い人のために自然素材を使った化粧品などの製造を行っています。

伊那炭化研究所と友絵工房では、この石けんについて、しっとりとした洗い上がりが特長で肌の弱い人も安心して使ってほしいと話しています。

両会社は平成20年に権兵衛トンネル開通を機会に伊那商工会議所が開いた、伊那木曽ビジネスマッチングプラザ起業者交流会に参加しました。

そこで互いのノウハウを活かして商品開発をすることになり、洗顔用炭入り石けんを開発しました。

交流会がきっかけで、商品開発が行われたのは、これが初めてで、炭入り石けんは10月に伊那市で開かれる中央アルプスビジネスフェアにも出展します。

製品化された竹炭石けんと赤松炭石けんは、1個450円で、伊那炭化研究所で販売し今後販路を広げていくということです。 -

小売り酒販組合が未成年飲酒防止呼びかけ

県内の小売酒販組合などが、高校生など未成年の飲酒防止を呼びかける街頭啓発を、22日朝、JR伊那北駅前で行いました。

この日は、辰野町から駒ヶ根市までの5つのJR飯田線の駅で、未成年飲酒防止のキャンペーンがおこなわれました。

キャンペーンを行ったのは伊那小売酒販店組合や伊那税務署、伊那警察署です。

5つの駅にそれぞれ10人ほど、合わせて60人が参加しました。

このキャンペーンは、長野県下にある10の小売酒販組合が、主に通学途中の高校生を対象に飲酒防止を訴えようと毎年行っています。

毎年4月ごろ行っていますが、今年は、東日本大震災の影響で、実施を半年ずらしたということです。

伊那小売酒販組合の池上清人副理事長は、「人生は長く、お酒は20歳を過ぎればいくらでも飲めるので、20歳になるのを待って欲しい」と話していました。 -

中央アルプスビジネスフェアに71社参加

今年10月に開かれる上伊那の製造業の底力と技術力をアピールする、第1回中央アルプスビジネスフェアに、71社の地元企業が参加します。

22日は、上伊那8市町村の企業や商工関係団体の関係者が参加し実行委員会が開かれ、10月に予定しているフェアの内容について検討しました。

中央アルプスビジネスフェアは、これまで3回開催された上伊那工業交流プラザを引き継ぎ、今年初めて開かれます。

地域外への情報発信、受注開拓を目的としています。

この日は金属加工や電気・電子機器、食料品関連など、71の企業が参加することが報告されました。

伊那市のサン工業(株)社長の川上健夫実行委員長は、「目標としていた70社を達成できた。上伊那を世界にアピールする一歩としたい」と話していました。

中央アルプスビジネスフェアは、10月25日と26日の2日間、伊那市の勤労者福祉センター体育館で開かれます。 -

初参戦ローメンズクラブ 入賞ならず

愛知県豊川市で24日から開かれたB級ご当地グルメの祭典「中日本・東海B1グランプリ」に、伊那ローメンズクラブが初参戦し、2日間で7600食を販売したものの、入賞は逃しました。

B1グランプリは、ご当地グルメを活用して地域を元気にしていこうと開かれているイベントで、中日本・東海大会が開かれるのは今回が初めてです。

大会には、中部地区の5県から19団体、ゲストとして地区外から3団体の合計22団体が参加し、食を通じて地元のPR合戦を繰り広げました。

伊那市の飲食店や市民ボランティアでつくる伊那ローメンズクラブは、今年夏にB1グランプリの出場資格となる愛Bリーグ正会員となり、今回初参戦しました。

ローメンズクラブは、会場となった豊川市野球場の入口付近のブースが割り当てられ、会場を訪れた人たちが匂いに誘われてローメンを買い求めていました。

また、作業手順を細かく分業したため、長い団体では1時間以上あった待ち時間を平均10分程度におさえ早い回転でローメンを提供していました。

開催地豊川市から訪れたという男性は「初めて食べました。今まで食べたことのない新しい感覚の食べ物でおいしい」と話していました。一方、地元から親子で訪れた女性は「少し味が寂しい気がする。もう少しピリ辛でも・・・」と物足りなさを訴えていました。 -

「幸せを運ぶ青い電車」 運行

JR伊那北駅の開業100周年を記念して鉄道ファンなどから「幸せを運ぶ青い電車」と呼ばれる119系電車が23日、臨時運行されました。

この日は、伊那小学校の児童や希望者など120人ほどが、JR伊那北駅から青い電車に乗り込みました。

車内には、万国旗が飾り付けられ、参加者を迎えました。

このイベントは、伊那北駅が来年1月に開業100周年を迎えることから、地元の山寺活性化協議会が企画しました。

参加者が乗り込んだ119系は、飯田線では、昭和50年代後半から運行していました。

現在では、この電車を残すのみで、ほとんど通常の運行に利用されておらず、鉄道ファンなどから、幸せを運ぶ青い列車と呼ばれています。来年3月に廃車となる予定でその後は飯田線から姿を消します。

この列車に乗って、午前10時40分にJR伊那北駅を出発し、高森町の市田駅で折り返し、伊那北駅まで戻ります。

山寺活性化協議会が、伊那商工会議所などの協力を得て、JR東海飯田支店との交渉を繰り返して、運行を実現させました。

車内では、家族連れがお菓子を食べながら会話を楽しんだり、子ども達が風景を写真に収めるなどしていました。

市田駅に到着すると、お弁当を広げ、昼食を楽しみました。

往復の沿線では、119系の青色電車を写真に収めようと多くの鉄道ファンがシャッターを切っていました。

午後2時半過ぎに、電車は伊那北駅に戻りました。 -

伊那市長谷で雑穀料理づくりを体験

東京に本部を置くNPO法人のメンバーが18日、伊那市長谷で雑穀料理づくりを体験しました。

伊那市では、毎月17日を「い縲怩ネ雑穀の日」としてイベントを開催していて、この日もその一環で講座が開かれました。

参加したのは、東京に本部を置くNPO法人環境文明21です。

旧長谷村時代から交流があり、毎年秋にエコツアーで訪れています。

講座では、長谷で食を通した健康づくりの活動をしている長谷食文化研究会の2人が講師を務めました。エゴマを使った野菜の味噌和えや、きびを小麦粉に混ぜたおやきなど4品を作りました。

参加者は、「地域ならではの味を教えてもらい参考になった」と話していました。

環境文明21は、環境負荷の少ない社会をつくる事を目指すNPO法人で、今日はエコツアーの一環として他に、これからの自然エネルギーについて意見交換会を開きました。

メンバーらは、「豊かな社会を築く中で環境問題が置き去りにされてきた。原子力発電が問題となっている今、家庭や企業、個人がこれまでの考え方を変えるべき」と話していました。 -

煙で合図 狼煙リレー

戦国時代に活用された、煙を使った通信手段「狼煙」のリレーが伊那市西春近などで10日に行われました。

午前9時、伊那市西春近にある「物見や城」と呼ばれる山で、地区住民などの手により狼煙が上げられました。

戦国時代、伊那谷では武田信玄が情報伝達のために狼煙を活用していました。

物見や城も信玄が使っていた狼煙場のひとつとされています。

狼煙リレーは、狼煙を復活させようと、また地域住民に物見や城を身近に感じてもらおうと、西春近自治協議会が行ったものです。

物見や城のほか、西春近北小と南小でも狼煙があげられました。

また同じ時間に中川村の陣場形からも狼煙が上げられ、参加者が確認していました。

狼煙は、当時と同じようにわらや杉を使ってあげられ、子ども達が煙を絶やさないよう木をくべていました。

参加した小学生は「昔の人は煙で合図を出していてすごい。とても大変だったと思う」と話していました。

西春近自治協議会の橋爪俊夫会長は「物見や城は狼煙場に使われていた歴史ある場所。こういったイベントを通じて地域がひとつになり、地域活性化に結びついていったらうれしい」と話していました。

西春近自治協議会では物見や城の活用のひとつとして、狼煙場の歴史が残る他地区とも協力しながら狼煙事業を続けていきたいとしています。 -

伊澤修二記念音楽祭 合唱団初練習

10月に伊那市で開かれる、伊澤修二記念音楽祭に向け市民合唱団の初練習が7日夜に開かれました。

この日は、市民合唱団が初めての練習に集い、パートごとに音の確認をしました。

市民合唱団には今回、伊那市を中心に諏訪や飯田から94人の応募がありました。

伊澤修二記念音楽祭では、「音楽の鑑賞・交流の場」と位置づけ伊那文化会館で行われる第2部で東京芸術大学の学生オーケストラと共演します。

曲は、12世紀のロシアを舞台にしたオペラ「イーゴリ公(こう)」で歌われる遊牧民の歌「ボロディン」です。

市民合唱団は、本番まで毎週水曜日に練習を行い、10月には、芸術大学の学生と練習を行う事になっています。

伊澤修二記念音楽祭は10月22日(土)に開かれ、市民合唱団が出演する第2部は、午後2時半から伊那文化会館で行われます。 -

台風12号 3日夜から4日朝に最接近

大型で強い台風12号は、3日夜から4日の朝にかけて長野県に最接近する見込みです。

長野地方気象台によりますと、大型で強い台風12号は、北北西に進み、西日本を北上する見込みで、長野県に最も接近するのは、3日の夜から4日の朝にかけてということです。

気象台では、土砂災害や河川の増水のほか、農作物への被害などに注意・警戒するよう呼びかけています。

それでは天気予報です。 -

B1グランプリに向けスープ検討会

全国各地のご当地B級グルメが一堂に集まる「B1グランプリ」に、伊那ローメンズクラブが今年初めて参加します。

31日の夜には伊那市の飲食店「萬楽」で、B1グランプリで提供するローメンのスープ検討会が開かれました。

萬楽の厨房には、市内でローメンを提供している飲食店の店主らが集まり、話し合いながらスープ作りをしていました。

ローメンズクラブでは、B1グランプリに向け、より食べやすいローメンを開発しています。

この日はローメンズクラブに加盟する飲食店の店主や、ローメンズクラブサポーターが集まり、全部で8種類の試作ローメンが出されました。

普段作っている味ににんにくを多めに入れたもの、みりんを多く入れたものなど、厨房では各飲食店の店主が立ち代り試行錯誤しながらローメンを作り、そのローメンの味を他のメンバーが食べ比べていました。

ローメンズクラブのサポーターとして食べ比べに参加したある男性は「それぞれ特徴があって、どれもおいしい。かなり悩むが、良い雰囲気の中で楽しみながらやっています」と話していました。

伊那ローメンズクラブの正木金内衛会長は「伊那で生まれたローメンを、全国の人たちが受け入れてくれるかとても気になるところ。誰が食べても美味しいと言ってくれるローメンを作りたい」と話していました。

ローメンズクラブが参加するB1グランプリは、11月12日から2日間、兵庫県姫路市で開かれることになっています。 -

日本の太鼓inみのわ

県内外のグループが同じステージに立ち太鼓を演奏する「日本の太鼓inみのわ」が27日、箕輪町文化センターで開かれました。

演奏会には、上伊那をはじめ、岐阜県や福島県の太鼓グループ7団体が出演しました。

これは、みのわ太鼓保存会などが毎年開いているもので、今年で14回目になります。

今年は、東日本大震災の被災地、福島県の本宮市から安達太良太鼓保存会が参加し、力強いバチさばきを披露しました。

みのわ太鼓保存会の三澤興宣代表は、「14回続ける中で仲間の輪を広げる事ができた」と話していました。 -

信州大学農学部で公開講座

南箕輪村の信州大学農学部で27日、公開講座が開かれ、参加者が大学の講義を受講しました。

公開講座は、地域に開けた大学を目指して信州大学農学部が毎年開いているもので、6人が参加しました。

この日は「果実・野菜の食品科学」をテーマに、信州大学大学院農学研究科の教授らが指導にあたりました。

学科と実習が行われ、学科では農学研究科の浜渦康範准教授が野菜、果物の健康機能について説明しました。

浜渦准教授は「多くの動物と違い、人間は体内でビタミンCをつくることができない。そのため人間にとって栄養分が豊富な野菜を摂取することはとても重要なこと」と説明していました。

実習では品質測定の実験が行われ、野菜の色や糖度、酸味の数値を測定していました。

農業を勉強しているという参加者の男性は「機器を使って様々なものの測定ができることがわかり勉強になった。勉強の励みになりました」と話していました。

信州大学大学院農学研究科の藤田智之教授は「まったく未知の世界の研究をしているわけではなく、身近にあるものの一歩踏み込んだ世界を研究している。そういった世界を少しでも体感してもらえて良かった」と話していました。

信州大学農学部の公開講座は、次回、10月に開かれることになっています。 -

暫定規制値超える牛肉 県内流通

福島の農家から出荷された暫定規制値を超える2頭の牛の肉が、南箕輪村のアップルランド伊那インター店など県内36店舗で販売されていた事が分かりました。

販売されていたのは、4月27日縲・月12日までです。

暫定規制値である1キログラムあたり500ベクレルを超える、997ベクレル、及び513ベクレルの牛の個体だったということです。

県では、冷凍保存している人に対し、食べずに伊那保健福祉事務所に相談するよう呼びかけています。 -

JR東海が中間駅位置案について説明

JR東海は、リニア中央新幹線の県内の中間駅を天竜川右岸の飯田市座光寺、下伊那郡高森町南東部を含む直径5キロの円とした位置の案について9日、県内5地区の期成同盟会などで組織する県協議会に説明しました。

説明会には、上伊那期成同盟会や諏訪、飯田下伊那地区の期成同盟会、長野県、経済団体の代表などが出席しました。

長野県企画部の黒田和彦企画部長は、「今日の説明会は情共有のために開催した。リニアが県全体にとってよりよいものになるよう一緒になってとりくんでいくことをお願いしたい」と挨拶。

続いてJR東海の中央新幹線推進本部長の宇野まもる護取締役は、「今回公表した案は各地域の意見を聞き、私どもなりにまとめたもの。この説明会が理解を深めていただく一つの契機になれば」とあいさつしました。

JR東海は、先週公表した概略路線や県内中間駅の位置の案を記した環境配慮書について出席者に説明しました。

上伊那期成同盟会の白鳥孝伊那市長は、飯田線も含めた中間駅への選択肢が多いアクセスを要望し、各地区期成同盟会と県、JR東海が参加する検討の場の設置を要望しました。

飯田・下伊那期成同盟会会長の牧野光朗飯田市長は、飯田地区での説明会の開催を要望しました。

JR東海は、年内には環境アセスに着手したい考えで、2014年の着工を目指します。

ただ、350億円とされる巨額の駅建設費について、全額地元負担を主張するJR東海側と事業者負担が基本とする県側とのへだたりは大きく、調整は難航するものと見られます。 -

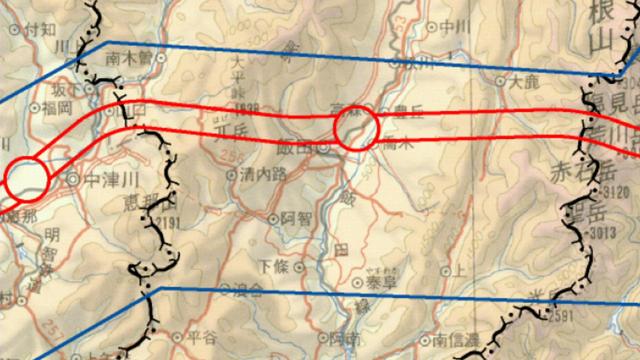

リニア県内駅 下伊那高森、飯田座光寺案を公表

リニア中央新幹線を建設するJR東海は、県内の中間駅の候補地に下伊那郡高森町南東部と飯田市座光寺地区を含む直径5キロの位置の案を5日公表しました。

飯田下伊那地域が併設を求めていたJR飯田駅は含まれていません。

JR東海の発表によりますと、県内の路線案は、下伊那郡大鹿村と木曽郡南木曽町南部をほぼ直線で結ぶ50キロで、直径5キロの中間駅の範囲には、下伊那郡高森町南東部と飯田市座光寺地区が入る一方で、地元が併設を要望していたJR飯田駅は含まれまていません。

JR東海は、6月7日に東京・名古屋間のルートと、長野県を除く神奈川、山梨、岐阜の中間駅の候補地を示していました。

長野県のルートや中間駅の候補地については、「地域の要望などを踏まえて対応する」として、6月下旬までに上伊那や諏訪など県内4地区の同盟会と懇談などを行い、調整を続けてきました。

上伊那同盟会は、6月24日のJR東海との懇談会で、飯田線も含めた中間駅へのアクセスなど課題解決に向けた協議の場の設置をJR側に求め、JR側も参加の意向を示していました。

5日の発表を受け上伊那期成同盟会の白鳥孝伊那市長は、「上伊那地域としては、県や他の規成同盟会と連携し、国の積極的な関与を求めながら、JR東海はもとより、JR東日本も加わる検討の場で、リニア中央新幹線の整備効果が中南信地域をはじめ広く県全体に波及できるよう、具体的な検討に入りたい」とコメントしました。

JR東海は、リニア中央新幹線の2014年度の着工を目指しています。

中間駅の設置費用に関しては、線路を除く全額の負担を各自治体に求めていて協議は難航、今後の大きな課題となっています。 -

歯科衛生士目指し体験入学

高校生などに進路選択の参考にしてもらおうと、伊那市荒井の長野県公衆衛生専門学校は、29日体験入学を実施しました。

南信地域を中心に県内外の高校生など32人が歯科衛生士の仕事に触れました。

歯磨きや歯型作り、歯石除去

のやり方を公衆衛生専門学校で学ぶ学生たちから教わっていました。

神奈川県からやってきた19歳の女性は、神奈川は、学費が高いため、伊那で学びたいと話していました。

長野県公衆衛生専門学校は、3年制のカリキュラムで、現在34人が在学しています。

歯科衛生士の国家試験合格率は、これまで100%を誇っています。 -

伊那北小などで放射線量測定

長野県は、県内の空間放射線量をより詳しく調べようと、県内全域の市役所・小中学校・観光地で、放射線量の測定を行っています。

今月11日から、調査が始まっていて、21日は、伊那市・辰野町・箕輪町・南箕輪村で測定が行なわれました。

このうち、伊那市では、市役所と伊那北小学校で行われました。

これは、県の全ての市町村の市役所・役場と、教育委員会が選定した小学校か中学校どちらか1校を調査するものです。

伊那北小は、市役所・伊那合同庁舎付近を除いて、児童数が最も多かったため選ばれました。

21日は、県の職員らが、簡易測定器を使い、測定していました。

小中学校では、校庭の中央付近で、地表と、地上50センチ、地上1メートルの場所を測定し、30秒毎5回測って、平均を出していました。

市役所や役場では、庁舎屋上と、庁舎敷地の地上1メートルの高さで調査を行っています。

結果は、22日以降、県のホームページで公表するということです。

この調査は、29日(金)まで予定されています。 -

第2回夏期食中毒注意報発令

長野県は14日、第2回夏期食中毒注意報を全県に発令しました。

期間は16日までの3日間です。

気温、湿度とも高く食中毒が発生しやすい状況だとして、手洗い、食材の冷凍・冷蔵保存、十分な加熱を呼び掛けています。 -

高校野球 箕輪進修・高遠敗退

第93回全国高校野球長野大会2日目の10日、箕輪進修高校と高遠高校は一回戦敗退となりました。

長野県営球場で行われた高遠高校対飯山北高校の試合は11対0、7回コールドで飯山北高校が勝ちました。

松本市野球場で行われた、箕輪進修高校対松本蟻ヶ崎高校の試合は10対0、5回コールドで松本蟻ヶ崎高校が勝ちました。

11日は、辰野高校対長野俊英高校、上伊那農業高校対屋代南高校、赤穂高校対軽井沢高校の試合が予定されています。 -

伊那市富県竹松さんの花菖蒲畑 見頃

伊那市富県南福地の竹松成就さんの畑で、花菖蒲が見頃をむかえています。

竹松さんの畑およそ2千平方メートルには、30種類、1,700株の花菖蒲が植えられていて、現在ちょうど見頃をむかえています。

これから咲き始める種類もあるということで、7月初旬までは楽しめそうだということです。 -

薬物使用根絶へ街頭啓発

26日の国際薬物乱用撲滅デーを前に25日、伊那市内の大型店前で街頭啓発が行われました。

この日は伊那保健福祉事務所の職員やガールスカウトのメンバーなどおよそ80人が啓発活動を行いました。

これは、薬物問題に対する意識を高めてもらい、薬物の使用を根絶しようと長野県が行ったものです。

参加者らは、チラシやポケットティッシュを、買い物客に配っていました。

長野県警によりますと、去年の県内の薬物使用者の検挙数は、覚せい剤、大麻、シンナーを合わせて45件にのぼるということです。 -

全国カデ・エペ選手権大会 10月15日(土)16日(日)に開催

箕輪町で毎年開かれているフェンシングの大会、全国カデ・エペ選手権大会は、今年、10月15日(土)と16日(日)に開かれます。

22日、1回目の実行委員会が箕輪町で開かれました。

大会は、10月15日(土)と16日(日)に、箕輪町社会体育館で開かれ、14歳未満を対象にした、みのわもみじカップも同時開催されます。

カデ・エペ選手権大会は、14歳から17歳までが参加できる大会で、去年は全国から73人が出場しました。

今年は、東日本大震災や事業仕訳などにより、大会運営の助成金が去年より100万円少ない400万円となっていて、参加費が値上げされました。

実行委員長の平澤豊満町長は「今年4回目の開催で地域にも根付いてきている。助成金は減額されたが、多くの人に来てもらえる大会にしていきたい」と話していました。 -

リニア「現JR飯田駅併設」の文字は盛り込まれず

21日、リニア建設促進長野県協議会が長野市で開かれました。

県の総意となる決議文に、「現JR飯田駅併設」の文字は盛り込まれず、県内中間駅の具体的な場所は示されませんでした。

長野市内のホテルで、リニア中央新幹線建設促進長野県協議会の総会が開かれました。

この協議会は、長野県や商工団体、そして県内各地のリニア期成同盟会などで組織されています。

21日は、南アルプスをトンネルによって貫くCルートでの建設が決まってから初めての開催です。

協議会は、1989年に諏訪・伊那谷回りのBルートを求める決議をしていますが、冒頭の挨拶で阿部知事は「国の整備計画でCルートが決定した。長野県としてはこれを尊重し新しい一歩を踏み出していきたい」と話しました。

総会の最後、5つの項目を「県の総意」として決議しました。

決議では、地域振興に役立つよう地域の意見を十分に受け止め対応すること。

アクセスの観点から、中央本線、飯田線の維持、利便性の向上などが盛り込まれています。

しかし、飯田下伊那地域が求める「現JR飯田駅への併設」は明記されず、リニア駅の具体的な場所は記されていません。

協議会後のインタビューで阿部知事は、「地域の総意としてまとめた」としています。

協議会は閉会後、直ちにJRに対し要請を行いました。

JR東海は、3キロ幅の概略ルートや、直径5キロの中間駅について、長野県内だけ発表を見送っています。 発表の時期について金子専務は、「遠くないうちに」とだけ話すに留まりました。

JRはこれまで、県の要望を受け、諏訪、木曽、飯田下伊那の3地域の期成同盟会を訪ね、地元の要望を聞いています。

24日には、上伊那で面談を予定しており、その後、概略ルートを発表するものと思われます。

92/(月)