-

連休中に権兵衛トンネル利用車が集中

連休中の権兵衛トンネルは、観光などで移動する小型車の利用が集中した。連休なか日の4日の交通量10999台は、過去最多の開通翌日(11378台)に続く。また今回は、1日だけでなく連日にわたって大幅な交通量増加が見られた。

特に利用が集中したのは3縲・日。3日間の1日利用平均・9586台は、過去3カ月の休日利用平均・5286台を大きく上回っている。

また、混雑時の権兵衛峠道路に県外ナンバーが多かったことから、トンネルが県外ドライバーにも広く認知されてきたことがうかがえる。

伊那市西箕輪のみはらしいちご園には、国道19号からトンネルを抜けてくる岐阜県観光客なども多く来園。ピークだった6日は、前年の倍近い約1300人が来園しており、従業員は「これまで来れなかった遠方の人も来園できるようになったのでは」と話す。

観光収益向上というプラス効果を見せた半面、交通環境の悪化というマイナス面もある。トンネルの交通量が増加したことと「小沢花の会」のシバザクラの見ごろが重なったことで、権兵衛峠道路と広域農道の一部で渋滞が生じた。また、見通しの良い権兵衛峠道路は上下ともにスピードを出す車も多く、周辺住民から危険性を指摘する声もあった。 -

県市町村対抗小学生駅伝・駒ヶ根市 総合力で大会新V2

駒ヶ根のアンカー春日千速(赤穂東6)は2連覇を意識し、指で数字の「2」をつくってゴール。チーム一丸となってつないだ勝利は、歓喜となって競技場に広がった。

群集に囲まれて1区の湯澤ほのか(赤穂南6)はスタートの飛び出しに失敗した。しかし「後半に勝負しよう」と気持ちを切り替えると、2位でたすきリレー。「3縲・位の位置で帰れば」(林正俊監督)との期待に劣勢の中、十分に答えた。

2区の林優人(赤穂6)は序盤に1位に浮上すると、そのまま順位をキープして3区の赤羽美紅(赤穂南6)につなぐ。共に後方を気にしながらのレースとなったが「1位でたすきがわたせて役割が果せた」「連覇を達成するために練習してきたんだから」と、周りの信頼を力に変えて懸命に走った。

チームの思いを託されたアンカー春日は最後まで力を抜かず力走。優勝したらやろうと決めていた右手のサインを掲げて笑顔でゴール。大会記録を26秒縮める21分26秒のタイムで2連覇を決めた。

林監督は「チームの力で優勝できればいいと信じていた。皆、連覇をプレッシャーに感じていたと思うが、今日は良い顔で走っていた。良くやってくれた」と勝利を噛み締めていた。 -

県市町村対抗駅伝 駒ヶ根市が2位

第16回県市町村対抗駅伝競走大会(県陸上競技協会など主催)が7日、松本市の松本平広域公園陸上競技場発着点の9区間(42・195キロ)コースであり、県内市町村59チームが熱戦を展開した。上伊那勢は駒ヶ根市が総合成績で前回大会の順位を上回る2位で終えたが、長野市の7連覇は阻止できなかった。

同時開催の第2回県市町村対抗小学生駅伝競走大会(同主催)は、同競技場発着点の4区間(6・0キロ)コースであり、51チームが参加し、駒ヶ根市が大会新記録で2連覇を達成した。

県市町村対抗駅伝の結果

【総合成績】(1)長野市2時間19分31(2)駒ヶ根市2時間21分00(3)上田市2時間21分28…(10)伊那市(14)辰野町(町の部2位)22箕輪町(町の部5位)28宮田村(村の部3位)46飯島町49南箕輪村51中川村

県市町村対抗小学生駅伝の結果

【総合順位】(1)駒ヶ根市21分26=大会新(2)上田市21分33=大会新(3)松川村21分58…(9)南箕輪村(村の部2位)(20)飯島町33辰野町36宮田村42中川村 -

中学生サッカー「INA CUP」

第5回中学生サッカー大会「INA CUP」が4、5日、伊那市陸上競技場、富士塚スポーツ公園など7カ所であった。伊那東部中サッカー部・FC伊那東部の主催。

大会を通じて伊那地区のサッカー技術の向上を目指すとともに、他地区との交流、健全な青少年育成、伊那市の地域振興に貢献することを目的として、本年で5回目。

県内31チームと東京、三重、愛知からの4チームの合計35チーム(前年32チーム)、約800人の選手が出場。1日目は予選リーグ、2日目は決勝トーナメントと親善試合が組まれ、それぞれのチームが熱戦を演じて優勝を目指した。

五月晴れの下、選手たちは声を出し合いながらフィールドを駆け抜け、大人顔負けのプレーを披露。会場には、わが子の頑張る姿を応援する保護者たちの「シュート、シュート」などの声援がとんだ。 -

今年最後の花見

5月に入って、今年最後の花見をと駒ケ根高原の古城公園に出掛けた。染井吉野の大ぶりな薄紅色の花がシラカバの白い幹、芽吹きの萌黄色に映えて風情ある里山の花見になった▼気になったのは枯れ枝が多く、所々てんぐ巣病も発生し、樹勢が弱ってきたこと。標高が高い古城では染井吉野は適していないのではと思った▼戦後、成長が早い染井吉野は一斉に植栽され、代表的品種になった。染井吉野は成長が早い分、老化も早く寿命は約60年とか。その頃植えられた木の樹齢は50縲・0年と、世代交替の時期を迎える。植える場所の気候に適した種類、何百年も咲き続ける長寿の里桜などに1部樹種転換するなど、そろそろ世代交替の準備を進める時が来たのではと感じた(大口記者)

-

日本画県展

春季日本画県展の巡回展が30日まで、伊那市の県伊那文化会館で開かれている。花鳥風月から人物、風景画まで、さまざまに描かれた約100点が、訪れた人たちを楽しませている。

作品展は35回目。入選作に加え、同人らの作品も約10点並んでいる。

近年は、これまでの日本画が主に題材としてきた「花鳥風月」だけでなく、人物、風景などをテーマとする人が多く、初孫誕生の喜びを描いたものや、四季折々の風景を描いた作品が並ぶ。洋画的な質感を持つ「現代日本画」も多く、日本画独特の柔らかさと深い色合いが、古典的な手法とは異なる趣を創り出している。

一般300円、中高生200円。午前9時縲恁゚後5時。 -

伊那市地蜂愛好会総会

伊那市地蜂愛好会(会員約100人、小木曽大吉会長)は23日、06年度通常総会を伊那市の羽広荘で開き、越冬させた約5千匹の女王バチを会員に配布した。

本年度同会は、親子などを対象としたハチ追い体験学習会をしたり、地球元気村に参加するなどして、会員だけでなく、一般に向けた地バチアピールもしていく。

今年は、ハチを繁殖する巣の数を増やし、昨年の倍近い約1万4千匹の女王バチの発生に成功した。小木曽会長は「発生数を増やすことは長年目標としてきたことで、一定のレベルに達したと思う。今後はこれを維持していきたい」と話していた。

また、同会の活動に貢献した小松養蜂園(伊那市)の小松実治さんに感謝状を贈った=写真。

玉川大学農学部、小野正人教授によるスズメバチ類の社会性を紹介する記念講演もあった。 -

リトルシニア信越連盟春季大会・中南信ブロック予選

全日本リトル野球協会リトルシニア信越連盟の06年度春季大会中南信ブロック予選が23日、伊那市の市営、県営球場、南箕輪の大芝グラウンドであった=写真。上伊那からは伊北などが本大会の出場権を獲得した。

6つの代表枠をかけて中学生らが熱戦を展開。駒ヶ根は開催地のためシードに決まっており、残りの5枠を13チームで争そった。それぞれが2縲・チームずつのブロックをつくり、トーナメントで決めた。

春季大会は5月21、28日、駒ヶ根市などの球場で、新潟、東北信、中南信の代表16チームが優勝を目指して熱戦を繰り広げる。

試合結果は次の通り。

【1回戦】▽大町5竏・塩尻▽伊那6竏・諏訪▽松本西5竏・飯田

【代表決定戦】▽大町6竏・松本南▽伊北8竏・伊那▽波田10竏・穂高▽松本8竏・松本西▽松本東竏樗ォ盛(29日、駒ヶ根市アルプス球場で決定する) -

2006年さくら杯オールオープンバドミントン

「2006年さくら杯オールオープンバドミントン」が23日、県伊那勤労者福祉センター体育館と伊那市民体育館であった=写真。参加した愛好者らは熱戦を展開、試合後は交流戦で友好も深めた。さくら杯実行委員会の主催。

技術向上と競技人口の底辺拡大を目的にした交流大会。7年前に旧高遠町を会場にはじまり、3年前から現在の場所で開いている。

本年はこれまでで最多となる参加。上伊那を中心に県内外から、高校生から50代までの約230人が出場し、上、中、初級者の男女別のダブルス6部門で、予選リーグ、決勝トーナメントを戦った。

大会長の松下始さん(58)=伊那市美篶=は過去最多の参加数について「底辺拡大を目的に開いてきた大会なので、参加者が年々増えてうれしい」とバドミントンの交流大会が定着してきたことを実感していた。

各部門の上位は次の皆さん(カッコ内は所属)。

【男子】

▽初級(1)増澤久樹・有賀章訓(伊那弥生ヶ丘高校)(2)小松仁・松尾純(伊那弥生ヶ丘高校)(3)土田光・伊藤敦史(伊那弥生ヶ丘高校)▽中級(1)今井和芳・北原智之(ホワイトウイングス)(2)酒井聡史・久保田裕一(メイエンジェルス)(3)澤井大輔・中村彰彦(飯田青少年)▽上級(1)平林貴志・村上勝(フェニックス)(2)黒岩森・林健司(フェニックス)(3)小松英一・伊東功一(親羽会)

【女性】

▽初級(1)丸山みち子・吉沢満智子(ミノワバド)(2)酒井香奈・原口祐美(赤穂高校)(3)泉俊江・酒井文代(土曜クラブ)▽中級(1)真鍋絹子・佐藤智美(習志野)(2)尾曽和美・前澤沙綾香(飯田青少年)(3)原春美・春日志保(西箕輪バド)▽上級(1)荻原直子・清水絵美(フェニックス)(2)黒河内恵子・林祥子(フェニックス)(3)小原奈美子・下村彩乃(赤穂高校) -

05年の工場立地動向調査の結果まとまる

経済産業省が工場立地法に基づいて調査した05年の工場立地動向がこのほど、まとまった。上伊那の立地件数は前年比2件減の5件だった。

立地件数は、諏訪地域の6件に次いで多く、敷地面積は15万2千平方メートルと最も広かった。

県全体の立地件数は、28件(前年比11件減)、敷地面積41・5ヘクタール(19・4ヘクタール減)。県外に本社がある企業は7件で、そのうち4件は上伊那だった。

1件当たりの敷地面積は1ヘクタール未満の立地が75%。工場建築予定は新設が82%、増設が17%。

業種別では一般機械が25%と最も多く、食料品、金属製品などが続いた。

設備投資額は3億円未満がおよそ5割を占めるが、1件当たりの平均投資額は10億3300万円。

県は05年度から、ビジネス誘発課を設置し、企業誘致に取り組んでおり、今後も産業団地の早期分譲に向け、市町村と連携して進めていく。 -

花見バスツアー客がプラネタリウム鑑賞

伊那市の県伊那文化会館で、東京方面から訪れた花見バスツアー客がプラネタリウム鑑賞を楽しんでいる。

同館が今年初めて誘客の一環で旅行会社主催のバスツアーにプラネタリウム鑑賞を紹介し、クラブツーリズム(本社・東京都)が企画した。

ツアーは高遠城址公園縲恟t日城址公園縲怦ノ那文化会館プラネタリウム縲恟辮z訪・足湯を巡る。12日から始まり20日まで予約がある。

15日は45人が、春日公園の桜を楽しんだあとプラネタリウムを鑑賞した。番組は25分。おとめ座やおおぐま座、こぐま座など春の星座や惑星などを担当職員がライブで紹介。ドームに伊那谷を映して地元の紹介もした。

ツアー客の東京都渋谷区の親子は、「いやされて、とてもよかった。コースの最後だから余韻があるままバスに乗れる」「プラネタリウムがツアーにあるのは珍しいのでとてもいい」と話していた。

プラネタリウム鑑賞は親しみやすい、ゆっくりできる-など好評。会館は、秋の紅葉狩りツアーなどにもプラネタリウム利用を積極的に働きかけたいとしている。 -

加藤学後援会伊那支部設立記念講演会

加藤学後援会と民主党長野県第5区総支部は16日、民主党副代表広中和歌子氏を招いた記念講演会を伊那市駅前ビル・いなっせで開いた。広中氏は「公正で共生できる社会」をテーマとして、生活者の視点にたった医・職・住を充実を訴えた=写真。

民主党長野県第5区総支部の加藤学代表の後援会伊那支部は今月10日に設立した。講演会には来賓として羽田雄一郎参議院議員も招いた。これまで民主党上伊那支部はあったが、後援会組織はなかったため、同地区での支持基盤強化を目的として伊南、伊北支部と共に設立した。

広中副代表は、自由主義経済やグローバル化の進む裏側で、非正規雇用の増加、フリーター、ニート問題など格差社会が拡大している小泉政権の問題点を指摘。政権交代により公正な社会を実現することを強く訴えた。

伊那支部は今後、設立総会を開き、方針を検討していく。将来的には民主党上伊那支部を伊北、伊那、伊南に分けることも検討している。 -

「村歌舞伎一代」の主役は片岡孝太郎さん

伊那市出身で飯島町在住の後藤俊夫映画監督は14日、伊那市役所で記者会見し、長編劇映画「村歌舞伎一代」の主役は歌舞伎俳優の片岡孝太郎さんが務めると発表した。

6月に地元で制作発表し、10月から07年5月にかけて撮影。来夏以降に公開される。

片岡さんの祖父で人間国宝の13代目片岡仁左衛門は昭和50年代、大鹿歌舞伎を2度、見に来ている。

片岡さんは「祖父の想いにたぐり寄せられるように、村歌舞伎と出会いました。身の引き締まる思いで、歌舞伎役者として、また役者として初心にかえって務めます」とメッセージを寄せた。

映画は、信州の小さな村を舞台に、主人公の木地師半次が地芝居を通して友情をはぐくむ青春時代、シベリア抑留の過酷な戦争体験などを経て地芝居を再興、継承していく物語。

片岡さんは11、2、5月の3カ月間、地元での撮影に参加し、青年期から老年期までを1人で演じる。

シナリオは5月に完成予定。当初、たくましい野性味のある男性だったが、女形の片岡さんに合わせてやさしく、控え目な役柄とし、戦争で親友の孝夫が亡くなり、歌舞伎を再興するため、立役(男役)に転向する設定に変えた。

後藤監督は「彼は農村歌舞伎は難しいと言っていたが、歌舞伎の持つ良さが映画に出るのではないか」と楽しみにしていた。

子役は、オーディションで応募者約170人から70縲・0人に絞った。5月4日に再度集まって役柄を決める。 -

【記者室】通年観光に結びつける機会に

桜の話題が紙面を飾る。桜の名所として知られる高遠城址公園。待ちに待った開花宣言が出され、18日ごろに見ごろを迎えるという。連日、全国各地からツアー客などが訪れ、駐車場は満車状態が続く▼観光客の誘導や駐車場整理、料金徴収など1日に市職員らおよそ200人が当たっている。また高遠へ来てもらえるようにと観光客への対応は徹底している。ボランティアで参加する中学生にも観光案内ができるよう講座を開くほどだ。地域に根づく「もてなしの心」に頭が下がる▼本年は権兵衛トンネル開通などによって、32万人の人出を見込む。「高遠の桜」にとどまらず、より合併した地域の資源を知ってもらい、通年観光に結びつける機会としてとらえたい。(湯沢記者)

-

理容生活衛生同業組合総代会

県理容生活衛生同業組合南信部会は10日、第50回定期総代会を駒ケ根市のアイ・パルいなんで開いた=写真。諏訪から飯田の7支部の総代約60人が出席し、05年度事業・決算報告、06年度事業計画・予算案を承認したほか、06年度役員を選出した。

新役員は次の皆さん。

▽県常任理事=松澤光洋、菅沼一弘▽県監事=唐木寛武▽南信部会長=中村文明▽同副部会長=辻村章▽南信部会監事=太田正夫、唐澤満男▽同会計=下島善三▽県教育部委員=池上喜郎▽県総務部委員=藤木益男▽県文化広報部委員=下島善三▽県事業厚生部委員=樋口眸、志賀良雄▽県共済部委員=辻村章▽県組織部委員=桜井智明 -

アフガニスタンで教育支援などに取り組む女性を招いた報告会

アフガニスタンにある教育の現状を知り、自分たちの教育のあり方を改めて考えてほしい竏窒ニ5月28日、女性や子ども医療、教育、自立支援に取り組むアフガン女性・ソハイラさんを迎えた対話会が、伊那市駅前ビル・いなっせである。

ソハイラさんは、アフガン女性の自立を目指して1977年に発足した「アフガニスタン女性革命協会(RAWA)」の一員で、現在は戦禍や貧困に追われた子どもや女性の教育支援をしている。

会の主催する尾崎真理子さん(24)は、日本からRAWAの支援するグループに所属しており「自分の地元の人にもアフガンの話を聞いてほしい」と今回の対談を企画した。

大学卒業後、アフガニスタンへのスタディーツアーに参加。米軍の侵攻と共に一時的に集中した各国のNGOは現地から徐々に撤退し、現地には再び貧困に困窮する人たちがいた。お金だけではない、支援の形があるのではないか竏窒サう考え、発展途上国での教育支援にも携わってきた。

尾崎さんは「アフガンの現状を通して、そもそも教育とは何のためにあるのかなどを考えてもらえるような対談にしたい」と話す。

対談は市民団体の交流イベント「市民バザール」の中で実施する予定。現在は対談の企画・運営をする実行委員も募集している。

問い合わせは伊那国際交流協会(TEL72・7706)、または(TEL090・3536・3211)尾崎さんへ。 -

公衆衛生専門学校入学式

伊那市の県公衆衛生専門学校伊那校で6日、入学式があり、歯科衛生士を目指す新たな19人が、入学許可を受けた。

渡辺庸子校長は「学生のみなさんは受身ではなく、探求する精神で学んでほしい」と激励。2年生代表の湯沢涼子さん(伊那市)は「聞いたこともない言葉や機具に最初は不安を覚えるかもしれない。専門的な技術を身に付けるには努力が必要で、患者さんとのコミュニケーションの大切さも学ぶと思う。目標に向かって充実した学生生活を送ってほしい」と呼びかけた。

新入生の中村はつきさんは「一生使う歯を守る仕事は素晴らしいし、やりがいもある。専門技術などを身につけるのは容易ではないが、仲間と励まし合いながら自分たちの目指す歯科衛生士になりたい」と語った。

今年の入学者の内訳は上伊那11人、下伊那、諏訪、松本地域が合わせて8人となっている。 -

県内企業の倒産状況まとまる

東京商工リサーチ長野松本支店は、05年度県内企業倒産整理状況をまとめた。上伊那郡内の倒産件数は6件で、前年度に比べて8件減った。

市郡別では伊那市3件(前年度比1件減)、駒ケ根市1件(3件減)、上伊那郡2件(4件減)。負債総額は14億500万円(39億6300万円減)。負債総額5億円以上の大型倒産は製材・木材販売の信州林産=伊那市=の1件だった。

県内の状況は151件(前年度比24件減)、負債総額669億9100万円(149億8900万円増)。件数は4年連続で減ったが、負債50億円以上の大口倒産が重なったため、負債は28・8%増となった。業種別でみると、建設業が58件と最も多く、サービス業、製造業と続いた。原因は、販売不振が大半を占めた。

中小企業の経営環境は、余暇の多様化による観光業界の不振、建設投資額の減少による過当競争など改善しているとはいえないが、中小零細企業がリスク回避の経営を続けた結果が倒産件数の減少に表れたとみる。当面、倒産件数が大幅に増加する可能性は低いと予想している。 -

箕輪町BDF事業本格実施

箕輪町は、06年度開始に向け準備してきた「協働による廃食用油リサイクル推進事業」で、廃食用油の本格回収を始めた。

町内の各家庭から集める廃食用油を町共同作業の家でバイオディーゼル燃料(BDF)に精製し、町内巡回「みのちゃんバス」に使う地球・環境にやさしいリサイクル事業。

05年度、廃食用油の試験回収、BDF精製作業場の整備・BDF精製、町内巡回バスの試運転など本稼働に向け取り組んできた。

06年度から、月1回の資源(缶・びん・ペットボトル)収集日に各地区の資源収集ステーション38カ所で廃食用油を回収。06年度版のごみ収集カレンダー資源物の欄に「廃食用油」の文字を新たに書き加えている。

回収する油はサラダ油など植物性油のみ。各家庭でペットボトルや油の容器などにためた廃食用油を、じょうごを使って専用ポリタンクに移し替える。時間は午前8時から9時半まで。

町は、地球・環境にやさしいリサイクル推進のため、回収への協力を呼びかけている。 -

崇嶺会が刻字展

伊那市を中心に、文字を刻む刻字に取り組んでいる「崇嶺会」(清水翠径会長、21人)の第26回刻字展が31日から、伊那市生涯学習センター2階展示ギャラリーで始まった。新伊那市誕生記念と位置づけ、会員の力作約60点を展示した。2日まで。

刻字は書道分野の一つ。文字を浮かび上がらせたのが「陽刻」、文字を沈めたのが「陰刻」と呼ばれる。書を紙に書き、刻んだ文字に金粉をはりつけて完成させるまでの工程を1人でこなす。

作品展は年1回、会員の作品を披露する場。本年のテーマに、えと「戌(いぬ)」を選んだほか、「雪月花」「鶴亀」などが並んだ。

「戌」は、人によって書体が一つひとつ異なり、中には犬の絵を組み合わせたり、1枚の中にいくつか書体の違う「戌」をまとめたりした作品もあった。

会員は「飾ることができる書道は魅力」と話している。

開館は午前9時縲恁゚後5時半(最終日4時)。 -

高校改革プラン実施計画決定

長野県教育委員会臨時会が30日、県庁であり、県内4通学区の高校再編整備案を盛り込んだ「長野県高等学校改革プラン実施計画」を決定した。これにより89校の公立高校が79校に整備される。総合学科については各地区に1校ずつ設置することを予定していたが、推進委員会で設置の結論が得られなかった第3通学区は、当面の間設置を見合わせることになった。07年度生徒募集から実施することを基本としながらも、一般への周知が不十分である多部制・単位制高校は、08年度募集から実施していく。

第3通学区は(1)岡谷東、岡谷南を統合し、進学に特化した全日制単位制高校とすること(2)箕輪工業に上伊那農業定時制を統合し、3年間で卒業できる(三修制)の多部制・単位制を設置すること(3)飯田工業、飯田長姫の全日制・定時制を統合すること竏窒ェ掲示された。

定時制を希望する生徒に配慮して、三修制と明記しないよう求めてきた上伊那農業定時制関係者や、地域の合意形成のため、統合までの時間的な配慮を求めていた岡谷南、岡谷東関係者の声は届かなかった。

岡谷南、岡谷東への設置が示された「進学対応型単位制高校」は、県下でも初となる試み。教員配置の加配や、専門性を高めることができる単位制の中で、進学対応を目指す高校で、県教委は1つのモデルケースとしていきたいという思いもある。

4月以降、実施計画概要版の作成、該当校への説明、地域説明会などを進め、学校や地域の声を尊重しながら計画を進める。

校名の変更は、新入生が入学して3年間は仮の名前とし、入学者が3年生になった時、生徒たち自らで決定することなどを想定している。 -

「伊那谷の豊かさ」を支える流通の魂 - ニシザワ会長 荒木茂さん【IV】

伊那谷の流通業の中核を担うニシザワグループ。その先頭で牽引してきた荒木茂会長に迫るシリーズ4回目。会社プロフィールと、地域で関係のあった人々に「私の見た荒木さん」を語ってもらった。

-

「伊那谷の豊かさ」を支える流通の魂 - ニシザワ会長荒木茂さん【III】

伊那谷の流通業の中核を担うニシザワグループの創設者、荒木茂さんの特集3回目。さまざまな苦難を乗り越えてきた道筋の中に、心の拠り所となった哲学を探った。

-

「伊那谷の豊かさ」を支える流通の魂 - ニシザワ会長荒木茂さん【II】

伊那谷流通業のリーディングカンパニー、ニシザワを育て上げてきた荒木茂さん(現同社会長)。その素顔に迫る特集の2回目。前号(29日掲載)では、「良い物を、より安く竏窒ニいうことに尽きる」と語る経営哲学の底に、地域への貢献の魂が脈打っていることを素描した。

本号では、そうした荒木さんの考えはどのような人生の苦闘の中で発酵してきたのか、そしていかなる深みを持つのか竏窒A青年期のエピソードの中に探ってみた。

【毛賀沢明宏】 -

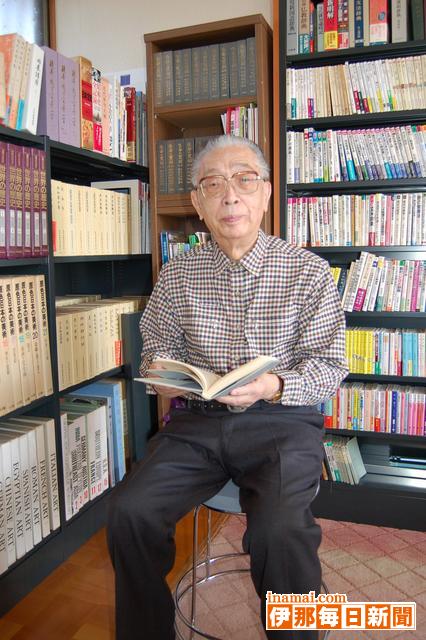

「伊那谷の豊かさ」を支える流通の魂 - ニシザワ会長 荒木茂さん(82)【I】

伊那市日影に本社を置くニシザワは、中南信エリアを中心にグループ全体で59店舗を展開する。日常生活に欠かせない食品・服飾用品・書籍・文具などを供給するだけでなく、リサイクル書店や外食産業にも進出し、いまや押しも押されぬ伊那谷流通業の中核的存在。中部日本でも有数な総合小売業である。

創業は、1924(大正13)年、伊那市通り町の小さな書店。その後、創業者故荒木昌平氏急逝や、1949(昭和24)年の大火、県外資本による競合店進出竏窒ネどの度重なる難局を乗り越え、現在の地歩を築き上げた。

現在会長の荒木茂さんは、3月30日で82歳。1940(昭和15)年、母が守り続けた書店に18歳で入り、戦争とシベリア抑留の一時期を除いて、常に経営の先頭に立ってきた。

書店から、デパート(ニシザワデパート)、スーパーマーケット(ニシザワショッパーズ)、ショッピングセンター(ベルシャイン)、さらにディスカウントストア(サンマックス)、リサイクル書店(ブックオフ)、外食産業(「牛角」など)竏窒ニ、多角化による安定発展の道を歩み続けた荒木さんに、次世代に伝承するべき経営の秘訣と、流通業にかけた思いを聞いた。

【毛賀沢明宏】 -

伊那木曽連絡道路の開通に伴う交通変化(速報値)とその効果

飯田国土交通事務所などは28日、伊那木曽連絡道路の開通に伴う交通変化(速報値)とその効果を発表した。

当初予想された大型車の利用は少なく、観光、医療、経済、雇用など、あらゆる面で地域間交流が進んでいる。

開通後の1カ月の1日平均交通量は、平日2216台、休日6559台。休日利用は平日の約3倍になる。大型車の利用は平日・休日を平均して約4・7%に留まった。

国道19号線の迂回路としての機能も発揮しており、上松町内で交通事故による通行止めがあった3月12日は、伊那木曽連絡道路の交通量が約2・5倍増加した。

医療方面では、以前は見られなかった木曽地域の外来者が伊那中央病院を訪れており、2月4日縲・8日で17人が来院した。うち4人は緊急患者として搬送されており、医療ネットワークが充実した。

観光では、もともと利用者数の少なかった木曽側観光施設の利用者数が3倍、5倍、7倍と大幅に増加。もともと利用者数の多い伊那側は、1・1倍、数にして約3500人増となった。

ほかにも、木曽地域の新聞へ折込み広告を入れる伊那側のスーパーなどが増加し、伊那市の公共職業安定所で木曽地域も対象とした求人が15件あった。2月末現在で木曽地域から照会登録している人も7人いる。

木曽地域トンネル付近には大型量販店がないため、伊那市西箕輪の日帰り温泉施設・みはらしの湯を訪れる観光客の中には観光の一環として大型量販店を訪れたいと希望するグループもあるという。 -

産直・直売サミット

第1回長野県産直・直売サミットが25日、26日、南箕輪村の信州大学農学部で開かれている。初日は、地元を中心に、長野市、松本市、飯田市などの直売所や農産物加工関係者、消費者ら約220人が集まった。

荒廃農地の活用や環境保全などの課題を抱える中で「産直」から地域農業のあり方を探ろうと企画した。行政、大学、農業団体などでつくる実行委員会主催。

初日は、記念講演、「信州農業の転換点『産直・直売所』の現在と未来」をテーマにしたパネルディスカッション、農産物や加工品などがそろった産直・直売ミニメッセなどがあった。

冒頭、小林史麿実行委員長は「県の農政は混迷している。行政、研究機関などの力を引き出し、打開しなければならない時代。それぞれが蓄積した経験、知恵を集めてほしい」とあいさつ。

記念講演では、上伊那農業改良普及センターの峯村きぬ子所長が「『産直』の夢を追い続けた20年」と題して話した。

峯村所長は「直売所は曲がり角にきている。生産したものを売るだけの時代は終わった」と、農業に商業の感覚を取り入れた「食の一貫体制」の確立を挙げた。また、食料自給率アップを担うことができる直売・産直活動に期待し、普及員活動を交え「産直」のおもしろさなどを語った。

26日は午前9時から。事例報告として、直売で1千万円以上を売り上げる生産者らの取り組みが紹介される。 -

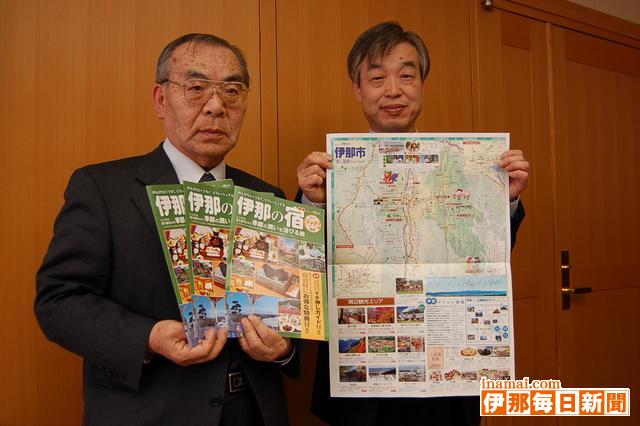

伊那の宿パンフレットできる

伊那市ホテル旅館組合(北原潤二組合長、18人)と、高遠町・長谷村の東部旅館組合(飯島明組合長、12人)は、宿泊施設を紹介したパンフレット「伊那の宿」を新たに作った。「季節の潤いを浴びる旅」を提案し、誘客を図る。

両組合は、伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル開通、31日の伊那市・高遠町・長谷村との合併を機に、滞在時間を長くし、新伊那市の魅力を発見し、長く滞在してもらおうと共同で作成した。

パンフレットはA2判の四ツ折。組合加盟者以外にも呼びかけ、3市町村の宿をほぼ網羅した形で48施設を載せた。宿の特長がひと目でわかる「イチ押しガイド」で「温泉と南アルプスの眺望」「築120年の蔵宿」などをアピール。宿と温泉ガイドマップに加え、ザザ虫など伊那の味、紅葉の東駒ケ岳などの見どころも写真入りで紹介している。パンフレット持参者には特典がつく。

初回は4万部を作成。市内の公共施設、東京や名古屋にある県観光情報センターなどにおく。

北原組合長(71)は「東京、名古屋、大阪などに向けて、伊那の情報を発信したい」と話した。

両組合役員は今後、一緒に宣伝活動に当たる。 -

日本野鳥の会伊那支部、風力発電の予定地で視察を兼ねた観察会

日本野鳥の会伊那支部(星野和美支部長)は19日、風力発電の事業計画がある高遠町の入笠山、芝平地区などで、現地視察を兼ねた探鳥会をした。

同支部は、民間企業が長谷村、高遠町の鹿嶺高原や入笠山で計画している2つの風力発電事業に反対しており、今回は、計画地周辺の実情を把握するための視察を実施。事業計画がある尾根の谷間から入笠山へと上がり、どのような動植物が生息しているかなどを確認した。

案内役を務めた地元山室の自然愛好家・春日光史さんは、さまざまな野生動物が残した痕跡などから、同地は鳥類だけでなく多くの動植物のすみかとなっていると指摘。また、富士見・茅野方面を見渡せる金沢峠は、野鳥が郡境を越えて通過するルートになっており「近隣に風車ができれば巻き込まれる危険性もある」と語った。

風力発電で最も大きな影響を受けると考えられているのが、高速で飛ぶ大型のワシ・タカ類で、これらは風車に衝突して命を落とすことが多いという。入笠山では、ノスリ、ハチクマなどの大型ワシ・タカ類の生息を確認しており、高冷地には絶滅危惧(ぐ)種のクマタカなどがいる可能性もある。

春日さんによると、入笠山での事業計画を進める青木あすなろ建設(本社・東京都)は、候補地の一部の民有地で、部分的な土地買収を進めているという話もあるという。 -

第10回中学生長距離競走伊那大会

春の高校伊那駅伝に合わせて20日、伊那市陸上競技場で第10回中学生長距離競走伊那大会(男子3000メートル、女子2000メートル)があった。男子124人、女子88人が出場。上伊那勢は、1位とわずか3秒差で3位となった赤穂の平賀翔太君を含む2人が上位10位以内に入った男子が好走を見せた。

男子1位は9分6秒5を記録した押川裕貴君(鉢盛)、女子は6分41秒3の加藤未有さん(松代)だった。

上位40位以内の上伊那関係分は次の通り。

▼男子(3)平賀翔太(9分9秒5、赤穂)(7)千葉健太(9分21秒6、箕輪)(11)福沢潤一(9分33秒2、駒ヶ根東)(12)宮脇千博(9分34秒4、駒ヶ根東)(28)小林純平(10分3秒9、駒ヶ根東)(33)天野努(10分10秒4、駒ヶ根東)(39)林芳樹(10分15秒4、赤穂)

▼女子(14)篠田美樹(7分16秒1、駒ヶ根東)(15)青木美智子(7分17秒、駒ヶ根東)(25)加納寛子(7分28秒4、赤穂)(29)平賀愛美(7分31秒3、赤穂)(34)池田杏奈(7分34秒7、箕輪)(36)福澤奈津美(7分36秒4、駒ヶ根東)(37)鈴木晴花(7分36秒5)

252/(水)