-

伊那市 太陽光発電条例制定で規制強化へ

伊那市は、太陽光発電設置に関する条例の素案を、きょう開かれた伊那市議会全員協議会で示しまた。

17日は、市の担当者が条例の素案を示し概要を説明しました。

伊那市では平成27年に太陽光発電を含む再生可能エネルギー発電設備に関するガイドラインを施行しました。

しかし、ガイドラインで定められた地域住民の合意を得ずに事業が進められるケースもあり、そうしたケースに対する罰則を含む条例を制定する事にしました。

条例では、発電出力をガイドラインの20キロワット以上から、10キロワット以上に引き下げ制限を強化する計画です。

この他に斜面で13メートルを超える高低差があるものや、面積が1,000平方メートルを超えるものも対象となります。

設置に合意が必要な「地域住民」については、ガイドラインで定めた「設備に隣接する」から、「30メートル以内」と「対象区域に属する自治会の住民」とし、こちらも制限を強化しています。

他に条例では、文化財保護法の指定地域や土砂災害特別警戒区域を禁止区域とし、水源の保安林や景観形成住民協定区域を抑制区域としています。

虚偽の報告を行った事業者に対しては、勧告や、氏名の公表、一時停止、5万円以下の行政罰を行うと定めています。

市では、議員や市民からの意見を聞き、なるべく早い時期の制定を目指したいとしています。

-

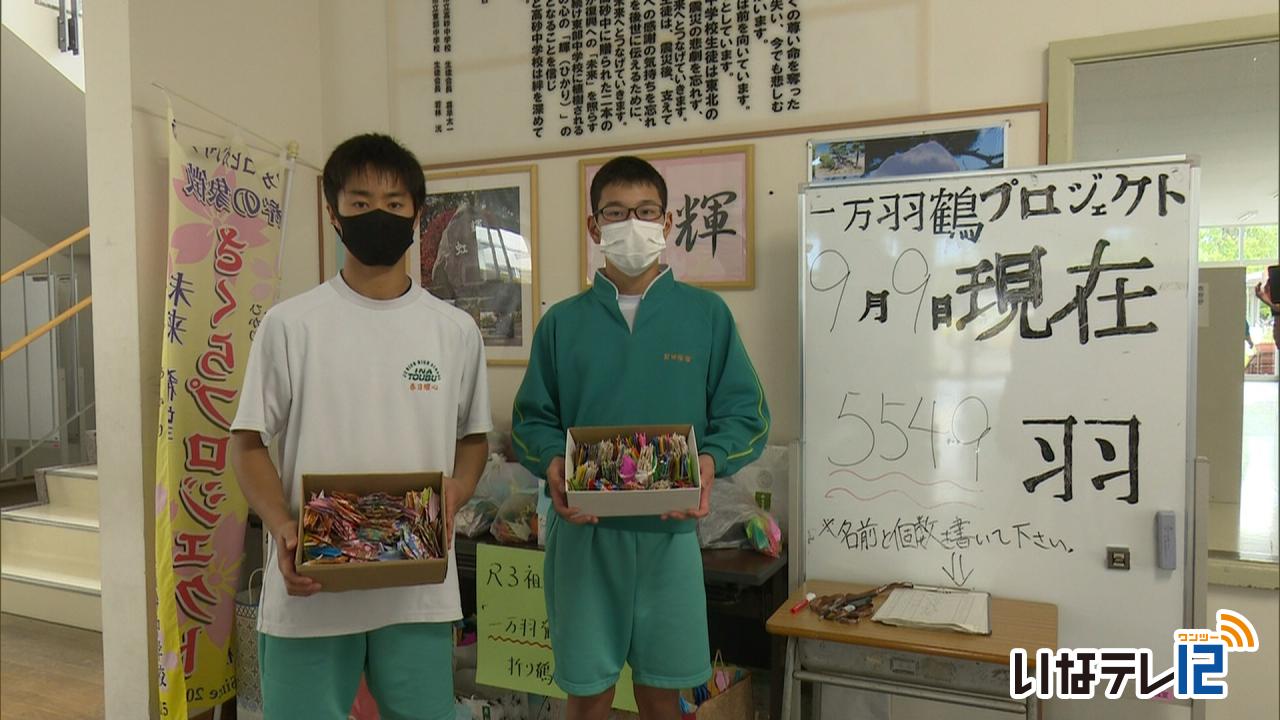

東部中学校 「一万羽鶴プロジェクト」

伊那市の東部中学校は新型コロナの影響で中止となった学校行事「祖父母に感謝する会」の代わりとして、保護者や祖父母が折った折り鶴を繋げて作る「一万羽鶴プロジェクト」を行っています。

回覧板で告知し募集したもので、東部中学校の生徒玄関には、保護者や祖父母などが折り学校まで持ってきた折り鶴が置かれています。

毎年10月に行われている「祖父母に感謝する会」が新型コロナの影響で2年連続中止となったことから、折り鶴を通して地域の人と繋がる機会を作ろうと「一万羽鶴プロジェクト」を企画しました。

9月9日現在5549の折り鶴が集まっています。

折り鶴は9月末まで募集していて、10月初めに繋げて生徒玄関に飾るということです。

また、東部中学校では「繋進~仲間と繋がる 自ら繋がる 想いを繋げる~」をテーマにした文化祭を10月1日と2日に予定していて、準備が進められています。

1日目は伊那市の伊那文化会館で合唱コンクール、2日目は有志によるステージ発表やクラス展示などが行われます。

-

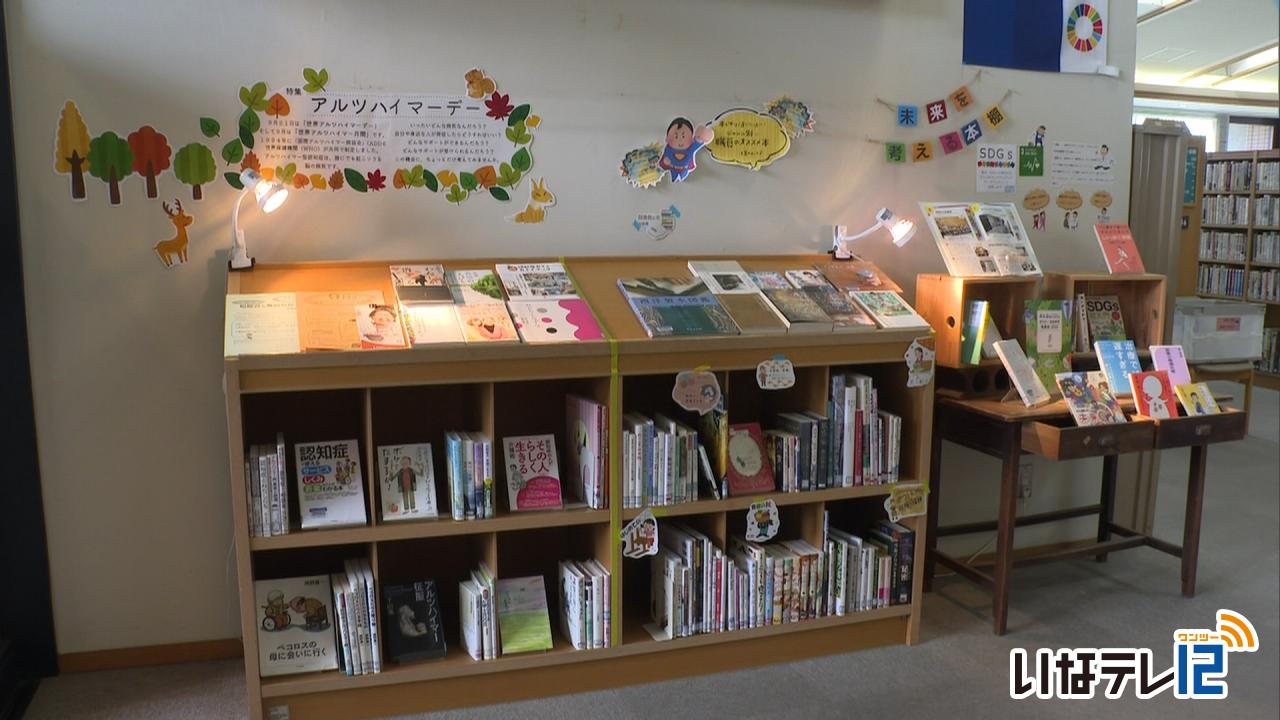

9月21日は世界アルツハイマーデー

9月21日の世界アルツハイマーデーにあわせ、伊那市の伊那図書館では、アルツハイマー病についての理解を広めようと、特設コーナーが設置されています。

図書館の2階にはアルツハイマー病や認知症に関する書籍などが置かれています。

アルツハイマー病は、主に記憶障害や判断力低下などの症状がみられる脳の病気で、認知症の中で最も高い割合を占めています。

早期発見が特に重要とされていることから、9月を「世界アルツハイマー月間」、21日を「世界アルツハイマーデー」として、啓発活動が行われています。

伊那図書館の特設コーナーは10月10日(日)までで、10日には介護・認知症の相談会が開かれる予定です。

-

仙醸が「どぶともも」新発売

伊那市高遠町上山田の株式会社仙醸は新商品の桃味のどぶろくを数量限定で16日に発売しました。

1本600ミリリットル入りで、税込み1,650円です。

どぶろくに長野県・山梨県産のももピューレを加えた商品です。

今年3月に期間限定で販売した「どぶといちご」の反響が大きかったことから第2弾として商品化したということです。

どぶろくの優しい甘さと桃のジューシーな味わいが特徴だということです。

アルコール度数は3パーセントとなっています。

どぶとももは県内の酒販売店、スーパーなどで購入することができます。

また、今月1日に第68回長野県清酒品評会審査会が開かれ、仙醸の大吟醸酒が吟醸酒部門で県知事賞を受賞しました。

今後、熟成させて来年の春頃商品化する予定だということです。

-

日本山岳写真協会南信支部「貌・季節の中で」

日本山岳写真協会南信支部の会員が撮影した写真展「貌・季節の中で」が伊那市の伊那文化会館で開かれています。

写真展には会員18人の作品72点が飾られていて、長野県内の山や高山植物の写真などを展示しています。

日本山岳写真協会南信支部は、諏訪地域と上伊那、下伊那に住む会員などで構成されていて、今回の写真展で26回目となります。

-

老松場古墳群で埋葬か所の発掘調査

伊那市東春近中組にある老松場古墳群では4世紀から5世紀頃の1号墳の埋葬ヵ所の発掘調査が進められています。

老松場古墳群には7基の古墳があり、今年度は1号墳と2号墳の調査を行います。

今回の調査は関西大学文学部考古学研究室の米田文孝教授と学生6人が中心となり行っています。

古墳調査は2017年から伊那市教育委員会と共同で進められています。

去年は新型コロナの影響で調査が中止となっていましたが、今年度の調査は8月から行われています。

1号墳は全長およそ30メートルの前方後円墳で、4世紀から5世紀頃のものだと推測されています。

これまでの調査から粘土質の土で覆われていることがわかり、その下に地域で権力のあった有力者の1人が埋葬されていると推測されています。

粘土質の土は雨水が浸み込みにくく、木製の棺を守る役目があるということです。

調査を効率的に進めるため、盗掘の跡がないかも併せて行っています。

2号墳は直径およそ15メートルの伊那谷特有の低い円墳で、こちらも有力者の墓と推測されています。

今年度は1号墳と2号墳の調査を行い、来年度は上伊那でも最大級の円墳の7号墳の発掘作業が行われる予定だということです。

-

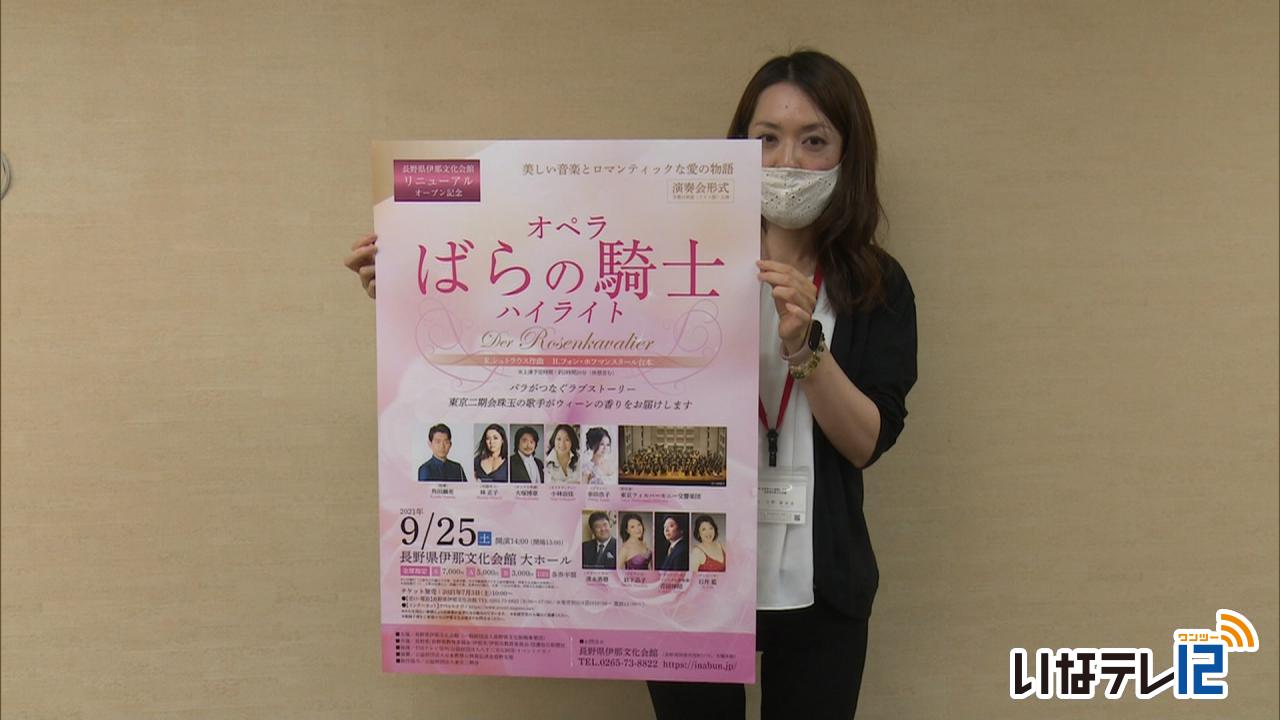

オペラ「ばらの騎士」25日上演

今月25日に、伊那市の伊那文化会館で、18世紀のウィーンの貴族の恋愛模様を描いたオペラ「ばらの騎士」が上演されます。

オペラ「ばらの騎士」は、去年6月に、伊那市のばらサミットに合わせて企画されていたもので、延期となっていましたが、今月25日に上演されます。

ウィーンの貴族の恋愛模様を描いた喜劇で、通常3時間を超える作品をこの公演のために2時間に構成しなおしたものです。

映画崖の上のポニョのオープニング曲を歌った林正子さんなどが出演し、演奏は東京フィルハーモニー交響楽団が行います。

オペラ「ばらの騎士」は25日午後2時開演です。

料金はS席が7,000円、A席が5,000円、B席が3,000円です。

25歳以下の人は半額となります。

伊那文化会館:73‐8822

-

こんにちは伊那まち富県桜井区で販売

食料品や日用品など様々な商品を車に乗せ、伊那市内を移動しながら販売するサービス「こんにちは伊那まち」が、今回初めて富県の桜井公民館で15日、行われました。

こんにちは伊那まちは、中心市街地の商店主らでつくる伊那まちの再生やるじゃん会が高齢者の買い物支援サービス事業として2012年から実施しています。

富県地区ではこれまで貝沼公民館・北和田会所・南福地公民館で販売を行っています。

地域からの要望を受け桜井公民館で初めて販売しました。

15日は8店が参加し、開始の午前9時10分を過ぎると多くの人が訪れ、商品を買い求めていました。

伊那まちの再生やるじゃん会による出張販売は12月までの毎月第3水曜日に行う予定です。 -

伊那バス PR動画制作

伊那市の伊那バス株式会社は、新型コロナ感染拡大の影響で減少した高速バスの利用促進を図ろうとPR動画を制作しています。

14日は、伊那バス本社で動画の撮影が行われました。

PR動画は、長野から飯田間の高速バス「みすずハイウェイバス」の利用促進を図ろうと上伊那地域振興局の事業の一環で制作するもので、撮影・編集は伊那ケーブルテレビが行います。

また、新型コロナの感染拡大の影響で減少した高速バスの利用促進をPRするものです。

14日は、伊那バスのバスガイドが社内の座席を消毒している様子などを収録しました。

伊那バスは、伊那・飯田地域から新宿や大阪などへ高速バスを運行しています。

今回、利用促進を図るみすずハイウェイバスは、学生の通学や帰省、仕事での利用客が多くの割合を占めているということです。

動画制作に合わせて、ワクチン接種が一段落する見込み後の今年の秋冬にかけ、長野市の県立美術館の特別展の入館料や長野市内の一日周遊券などがセットで割引になった乗車券を販売する計画です。

伊那バスでは、高速バスの利用客は、コロナ前と比べ大幅に落ち込んでいるということです。

座席の間にアクリル板を設置したり、乗車後は、アルコール消毒をするなどのコロナ感染防止策を行っています。

制作した動画は、10月に上伊那ケーブルテレビ局で放送する他、YouTubeでも公開される予定です。

-

西箕輪小6年とち組が木のスプーンづくり

伊那市の西箕輪小学校の6年生が15日、学校林の整備で伐採した木を使って木のスプーンをつくりました。

この日は、木製品の製造・販売を行う株式会社やまとわの社員が6年とち組の児童にスプーンの作り方を教えていました。

西箕輪小学校6年とち組では、総合学習の時間に学校林の整備を行っていて、今回は伐採した木を使ってスプーンをつくりました。

まず、荒くカットした木に下書きをします。

次にペアになって、のこぎりで削る部分に切り込みを入れます。

切り込みを入れたら、ナタと木づちを使って木を割っていきます。

木を割ったあとは、クラフトナイフでスプーンの形に削っていきますが、残りは次回の作業となりました。

とち組の児童は、今後2つのスプーンを作り、1つは自分用に、もう1つは販売を目指して制作していくということです。

-

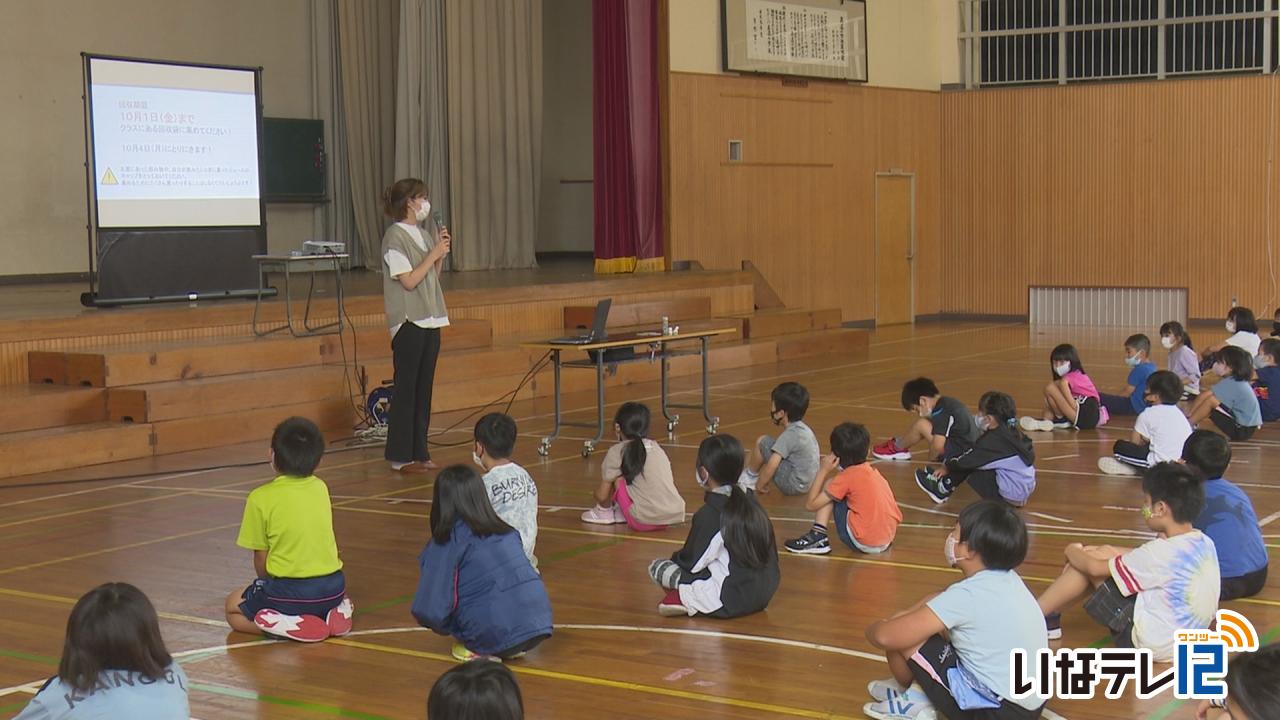

ペットボトルキャップで石仏のフィギュアを

江戸時代を中心に全国で活躍した高遠石工の石仏を広くPRしていこうと、ペットボトルキャップを原料にした石仏のミニフィギュアの製作が進められています。

14日は、企画した伊那市地域おこし協力隊の吉澤祐佳さんが高遠町の高遠小学校を訪れ、児童にフィギュアの原料となるペットボトルのキャップ集めの協力を呼びかけました。

製作するのは、勝間の大聖不動明王、桂泉院の延命地蔵菩薩、建福寺の不空羂索観音と、シークレットの4種類で、100体ずつ、合計400体を作ります。

地域の人も製作にかかわってもらおうと、原料はペットボトルキャップを使います。

1体作るのに必要なキャップは約30個、400体では1万2,500個が必要です。

子どもたちに石仏に興味を持ってもらう機会にしようと、高遠小学校の児童にキャップ集めを呼びかけることにしました。

作ったフィギュアは、カプセルトイ・通称ガチャガチャにして、11月7日の高遠城下石仏ウォークの会場で販売する予定です。

高遠小学校のほかに、高遠北小学校や伊那市役所にも協力を呼び掛けていて、今月末をめどにキャップを集めるということです。

-

小松壽美さん風景写真展

伊那市長谷中尾の小松壽美さんの風景写真展が、高遠町の高遠さくらホテルで開かれています。

会場には、小松さんが撮影した風景写真24点が展示されていて、それぞれの季節の写真が6枚ずつ並んでいます。

小松さんは現在75歳です。

20代のころ、趣味で蒸気機関車の写真を撮影していましたが、その後仕事が忙しく、写真からは離れていました。

70歳を機に、富士山を中心に再び撮り始め、今回初めて写真展を開きました。

現在は「自然と美しい風景」をテーマに撮影しています。

この作品は、2019年に長谷で撮影されたものです。

幕岩と東駒ヶ岳が紅葉した様子をとらえたもので、鮮やかな色彩がこだわりだということです。

小松さんの写真展は、30日まで、高遠さくらホテルで開かれています。

-

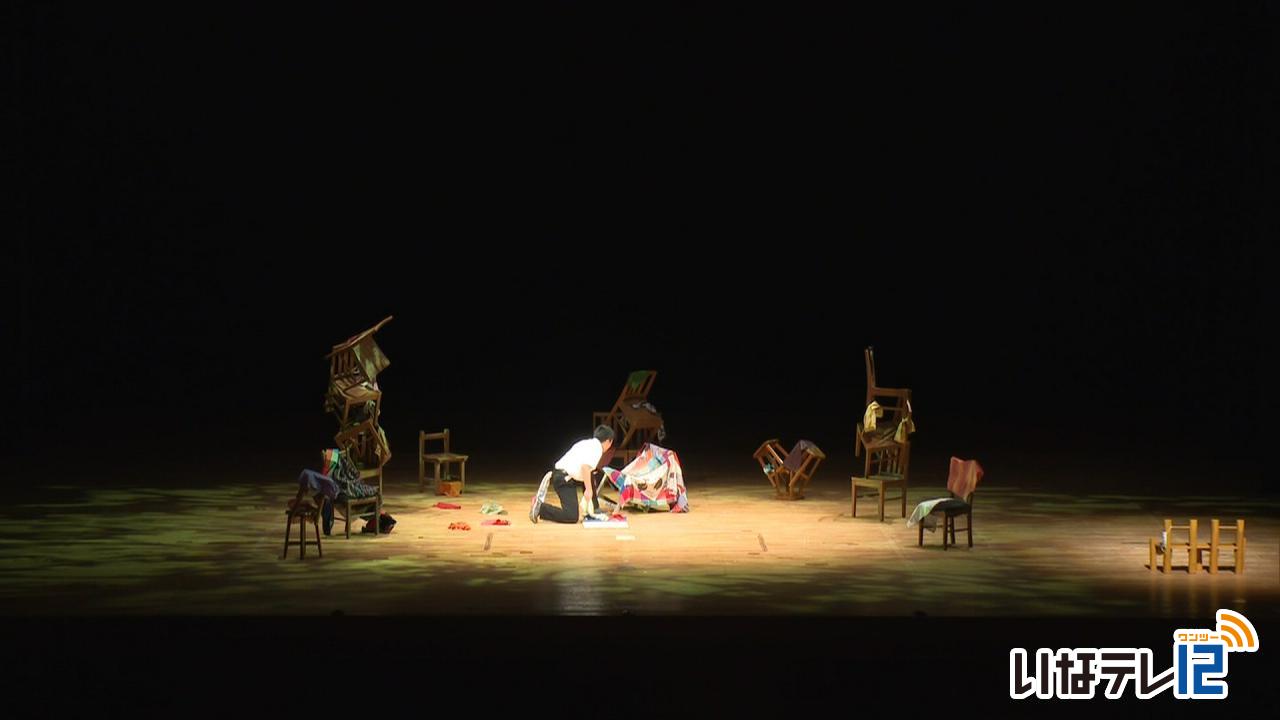

上伊那地区高校演劇発表会 弥生が県大会へ

上伊那地区高校演劇合同発表会が伊那文化会館で12日に開かれ、伊那弥生ケ丘高校が県大会出場を決めました。

発表会には上伊那の4校が出場し、家族や学校生活をテーマにした作品などを発表しました。

今年は新型コロナの影響で、審査員と関係者のみの無観客で行われました。

また、セリフを喋る時は2メートル離れるなどの対策を取っていました。

審査の結果、「点と一歩」を演じた伊那弥生ケ丘高校が県大会出場を決めました。

この作品は、画家のフィンセント・ファン・ゴッホと弟テオを題材にした作品で、画家の兄、兄を亡くした弟、現代を生きる自分自身の3役を1人芝居で演じました。

伊那弥生ケ丘高校は2006年以来、15年ぶりの県大会出場となりました。

県大会は、10月30日と31日に上田市の丸子文化会館で行われるということです。

この高校演劇発表会の模様は、ご覧のチャンネルで放送を予定しています。

-

敬老の日のコラボ商品

伊那市坂下の和菓子店菊香堂と日本茶専門店カク万伊藤園は、9月20日の敬老の日のプレゼントとして茶と和菓子をセットにしたコラボ商品を販売しています。

茶と和菓子をセットにしたコラボ商品です。税込み2,160円です。

新型コロナの影響で地域の敬老の催しが中止となる中、家族で祝ってもらおうと企画したものです。

菊香堂は、いつまでも寝込まず健康で暮らせるよう願いを込め、栗あんを使ったネコまんじゅうなど4種類です。

カク万伊藤園は、香りと渋みのバランスがとれた静岡県産の煎茶と、大豆と玄米のほうじ茶です。

セットは、税込み2,160円で、菊香堂とカク万伊藤園で20日まで予約を受け付けています。

-

泉石心さん 書と硯を展示

伊那市の書家で龍渓硯作家の泉石心さんの作品展が、南箕輪村のコーヒー&ギャラリーなごみの樹で開かれています。

会場には、辰野町でとれる龍渓石で作った「龍渓硯」40点と、書20点が並べられています。

龍渓硯は、今年の東日本伝統工芸展や長野県工芸展に出品した作品などを展示しています。

去年から今年にかけて制作した10センチほどの小さな作品もあります。

これらは、石の形や模様を基にデザインを考えて作っているということです。

書は、パラリンピックの理念や競泳の池江璃花子選手の言葉など、泉さん自身が心に残った言葉を、書いたということです。

泉さんは、上伊那書道協会の会長で、現在は伊那市の高遠高校や辰野町の信州豊南短期大学で非常勤講師を務めています。

作品展は、30日までなごみの樹で開かれています。

-

感染警戒レベル引き下げで制限緩和

長野県が独自に示す新型コロナウイルスの感染警戒レベルが4に引き下げられたことを受け、学校の授業内容や公共施設の利用に関する制限が一部緩和されました。

伊那市の伊那小学校では、18日に運動会を予定していて、13日から各学年の代表者によるリレーや応援団の練習が始まりました。

県独自の感染警戒レベルが8月20日に5になったことを受け、伊那小学校では学年の枠を越える練習を行っていませんでした。

朝7時30分に高学年の選手が集まり、チームごと顔合わせをしたあと初練習をしました。

リレーで最も重要になるバトンの受け渡しでは、「スピートが落ちないように渡す直前に手を前に出すと良い」などとアドバイスを受けていました。

伊那小学校では、「例年の半分の練習期間となってしまったが、6年生が中心となって計画をたててくれたのでスムーズに初日の練習を終えることができた。本番で実力を発揮してほしい」と話していました。 -

横山維者舎が酒米の稲刈り

伊那市横山の住民グループ「横山維者舎」は、オリジナルの日本酒「維者舎」の原料となる酒米の稲刈りを12日にしました。

12日は横山維者舎のメンバーおよそ15人が集まり作業を行いました。

米の品種は美山錦で、横山維者舎は3年前から地域活性化をめざし、市内の酒蔵「宮島酒店」と協力しオリジナルの日本酒造りに取り組んでいます。

田んぼは3枚でおよそ36アールだということです。

米は5月に田植えを行い、減農薬栽培で育てられました。

去年は8月に最低気温が1桁の日があったということで、収穫量が例年に比べ減ったということです。

今年は大雨の影響もあり実りは少ないものの、去年よりは多く収穫できたということです。

12日に収穫した酒米を使った新酒は12月下旬の発売を予定しています。

-

信大の学生が伊那市の新産業技術を見学

松本市の信州大学経法学部の学生が、伊那市の新産業技術の取り組みを10日学びました。

信州大学経法学部の2年生4人が伊那市長谷の中尾座で伊那市の新産業技術、遠隔医療「モバイルクリニック」と、ドローンを使った買い物支援サービス「ゆうあいマーケット」の取り組みを学びました。

学生は、経営学を学ぶゼミに所属しています。

今年5月、信州大学で伊那市の飯島智企画部長が新産業技術の取り組みについて講義を行ったことが縁で訪れました。

学生たちは、ドローンで商品が運ばれてくる様子を見学しました。

また、ケーブルテレビでリモコンを使った商品の注文の仕方について説明を受けていました。

飯島企画部長は「中山間地域は採算の面で民間企業が参入しづらいからこそ行政が取り組んでいる」などと話していました。

-

竹松旅館 マツタケ料理提供

マツタケ料理を提供している伊那市高遠町の竹松旅館では、地元産のマツタケが大量に入荷しています。

しかし、今年は新型コロナの影響で例年より客足が減っています。

玄関を入ると地元産のマツタケが大量に置かれています。

竹松旅館では、毎年この時期にマツタケづくしのコースを提供しています。

今年は、例年より3週間ほど早くマツタケが出始め、先週から料理の提供を始めています。

竹松旅館では、マツタケの寿司に網焼きなどを提供していて、県外からのリピーターも多くいます。

しかし、今年は新型コロナの影響で例年の4分の1ほどに客足が減っているということです。

安心して料理を楽しんでもらうため家族以外で訪れた人は鍋の器を小分けにして提供するなどのコロナ感染防止対策をとっています。

この日は、松本市から訪れた夫婦が料理を楽しんでいました。

6000円からコース料理を味わえる竹松旅館では、10月の中旬まで、マツタケ料理を提供するということです。

-

長谷小学校の児童 夏野菜の収穫体験

伊那市長谷の長谷小学校の児童は、農薬や化学肥料を使わない畑づくりを行っている「長谷さんさん農学校」の畑で夏野菜の収穫体験を19日行いました。

19日は長谷小学校の1年生と6年生17人や保護者などがナスやピーマンなど5種類の夏野菜を収穫しました。

この畑は、長谷公民館の近くにある農薬や化学肥料を使用していない畑です。

南アルプス山麓地域振興プロジェクト推進協議会が「農ある暮らし」に関心のある人が体験的に学ぶ場として活用しています。

収穫体験では、広さ12アールの畑に植えられている夏野菜をハサミで切って採り、かごの中に入れていました。

採った野菜は長谷学校給食共同調理場に運んでいました。

野菜は20日の学校給食で夏野菜カレーとして提供されるということです。

-

番組アワードでICTの2作品が優秀賞

第47回日本ケーブルテレビ大賞番組アワードで伊那ケーブルテレビが制作した2作品が優秀賞を受賞しました。

新型コロナの影響で、今年の受賞式はオンラインで行われました。

伊那ケーブルテレビが制作した「土の中から宝を探せ!」はコミュニティ部門で、「佐藤浩信の10年」はコンペティション部門で優秀賞を受賞しました。

番組アワードには全国のケーブルテレビ局が制作した180作品が寄せられました。 -

高遠町の陶芸家 林秋実さん作陶展

伊那市高遠町の陶芸家、林秋実さんによる作陶展が9日から伊那市のかんてんぱぱホールで始まりました。

作陶展は、主役は料理、器は脇役をテーマに開かれていて普段使いのコーヒーカップや皿など約200点が並んでいます。

薪ストーブから出た灰6割に対し、わらの灰4割を混ぜた釉薬を塗ることで艶のある白い陶器になるということです。

林さんは三重県生まれで益子焼を学び2006年に高遠町に移住してきました。

陶器作りでは使い心地の良い、器となるよう心掛けているということです。

作陶展は15日まで開かれていて展示品の販売も行われています。

-

中尾歌舞伎が2年ぶり公演

伊那市無形民俗文化財の中尾歌舞伎の今年度の公演が11月と12月に初めてのダブルキャストで行われます。

本番を前に、中尾歌舞伎保存会の稽古が8日から始まりました。

伊那市長谷中尾にある中尾座に出演者が集まりました。

稽古初日の8日は台本の読み合わせをしました。

今回の演目は「神霊矢口渡 頓兵衛住家の段」です。

去年は新型コロナの影響で公演が全て中止となり、2年ぶりとなります。

コロナ対策として、無観客公演でキャストを2班に分けて1日ずつ出演するダブルキャストとなります。

また、役者同士が対面でセリフを言わないことやマイクで声を拾い、大声を減らすなどの対策を行うということです。

物語の時代は、鎌倉幕府滅亡後です。

足利家と新田家が権力争いをしていました。

渡し守の頓兵衛の家に新田義峰と恋人のうてなが、追っ手から逃れるため訪ねてきました。

頓兵衛の娘のお舟は義峰に一目惚れをしてしまいます。

足利の味方をしていた頓兵衛は、金目当てに義峰を狙いますが、お舟が身代わりとなり、刀で切られてしまいます。

最後の力を振り絞ってお舟が太鼓を叩き、二人を逃がすという悲恋の物語です。

稽古は毎週1回行い、来月からは立ち稽古が始まるということです。

中尾歌舞伎の今年度の公演は11月3日と12月4日に中尾座で行われます。 -

伊那市が通学路の交通安全対策検討

伊那市は市内の通学路の交通安全の確保について10月末までに対策案を出す考えを示しました。

これは9日に開かれた伊那市議会9月定例会で議員の質問に答えたものです。

白鳥市長は「交通事故は絶対にあってはいけない。警察などと協力して事故防止パトロールを行いたい」と話しました。

伊那市教育員会によりますと、市内の通学路には危険か所が216か所あるということです。

このうち学校から報告を受けている59の危険か所については、10月末までに対策案をまとめるとしていて、緊急対策として速度制限などの路面標示を行うとしています。 -

伊那市が住民非課税世帯に商品券配布

伊那市は、新型コロナの影響が長期化する中、所得の少ない世帯を支援するため、住民税非課税世帯に対し1人あたり1万3千円の商品券を配布する計画です。

伊那市は、第18弾となる新型コロナ感染防止対策などを含む総額5億2千万円の補正予算案を開会中の市議会9月定例会に9日、追加議案として提出しました。

第18弾となる新型コロナ対策では、住民税非課税世帯に対して、1人あたりプレミアム商品券13,000円分を配布する計画です。

該当するのは9,800人で事業費は1億3千万円となっています。

配布時期は11月上旬を予定しています。

ほかに、「第5波対応中小事業者応援金」事業を計画しています。

中小事業者には上限10万円を、個人事業者には上限5万円を給付するものです。

8月と9月の事業収入の合計が去年または一昨年の同じ時期と比べ、30パーセント以上減少した事業者が対象となります。

事業費は6千500万円で、 およそ800社の申請を想定しています。

第18弾となる新型コロナ感染防止対策などを含む総額5億2千万円の補正予算案は、議会最終日の17日に採決が行われます。

-

東部中合唱部 練習再開

新型コロナウイルスの感染拡大により練習を自粛していた伊那市の東部中学校合唱部は、およそ1か月ぶりに7日練習を再開しました。

午後4時半。

音楽室では、合唱部の部員が発声練習をしていました。

東部中合唱部は、8月9日に塩尻市で開かれたNHK合唱コンクールの県大会で金賞を受賞し、10月の関東甲信越大会出場を決めました。

しかし県大会の翌日から、新型コロナの感染拡大などもあり、部活は自粛となりました。

生徒達は、部活中もマスクをし、歌うのは1時間と制限のある中で練習しています。

合唱部は、来月月1日に文化祭での発表、来月の9日にはNHK合唱コンクールの関東甲信越大会への出場を予定しています。

伊那市教育委員会によりますと、市内の中学校は13日から本格的に部活動が再開する予定です。

-

白鳥市長「クマ個体数調整必要」

伊那市の白鳥孝市長は、市内でのクマの目撃や人を襲う被害が増えてきている事から「県に対し個体数調整の必要性を申し入れていきたい」との考えを示しました。

これは8日開かれた9月定例会の中で議員の質問に答えたものです。

伊那市内では去年10月に伊那市西箕輪で、今月6日には高遠町で人がクマに襲われケガをしました。

長野県内では、昨年度416頭捕獲され100頭がおしおきを受けたあと山に放す「学習放獣」を行いました。

伊那市内では46頭がつかまり、すべてが山へと放されました。

白鳥市長は「年々個体数も増え、危険度も増しているのでクマの根本的な調整が必要だ。現在は県の方針で学習放獣を行っているが、個体数調整の必要性を県に粘り強く働きかけていきたい」と話していました。 -

親子で防災について考える

伊那青年会議所は、家族で防災について学習するイベント「防災体験セミナー」を南箕輪村の大芝高原屋内運動場で来月16日に行います。

2日は、伊那市の伊那商工会館で記者会見が開かれイベントの概要を説明しました。

イベントは、自然災害が多発する中、親子で災害に対する意識を高めてもらおうと開かれるものです。

避難所の設営体験の他、

防災グッズや保存食を配り参加者が必要な防災用品について考えます。

また、伊那市消防団長による講和や1961年に伊那谷を襲った豪雨災害「三六災害」の体験者の証言をまとめた動画の視聴なども計画しています。

新型コロナの感染状況によりオンライン開催の場合もあるということです。

対象者は、伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村在住の先着20組の家族で、参加費は1家族1000円で、申し込み締め切りは来月3日までとなっています。

申し込みは、伊那青年会議所、電話78-2328で受け付けています。

-

水力発電所に自転車の充電設備を

伊那市は、長野県企業局と協力し、市内の水力発電所に電動アシスト付き自転車の充電設備を設置し、自転車を使った観光や健康推進の取り組みを進めていく計画です。

これは7日市議会一般質問で白鳥孝市長が議員の質問に答えたものです。

市は、長野県企業局と協力し、水力発電所の活用について検討を進めています。

その一つとして、水力発電所に電動アシスト付き自転車の充電設備を整備する方針です。

-

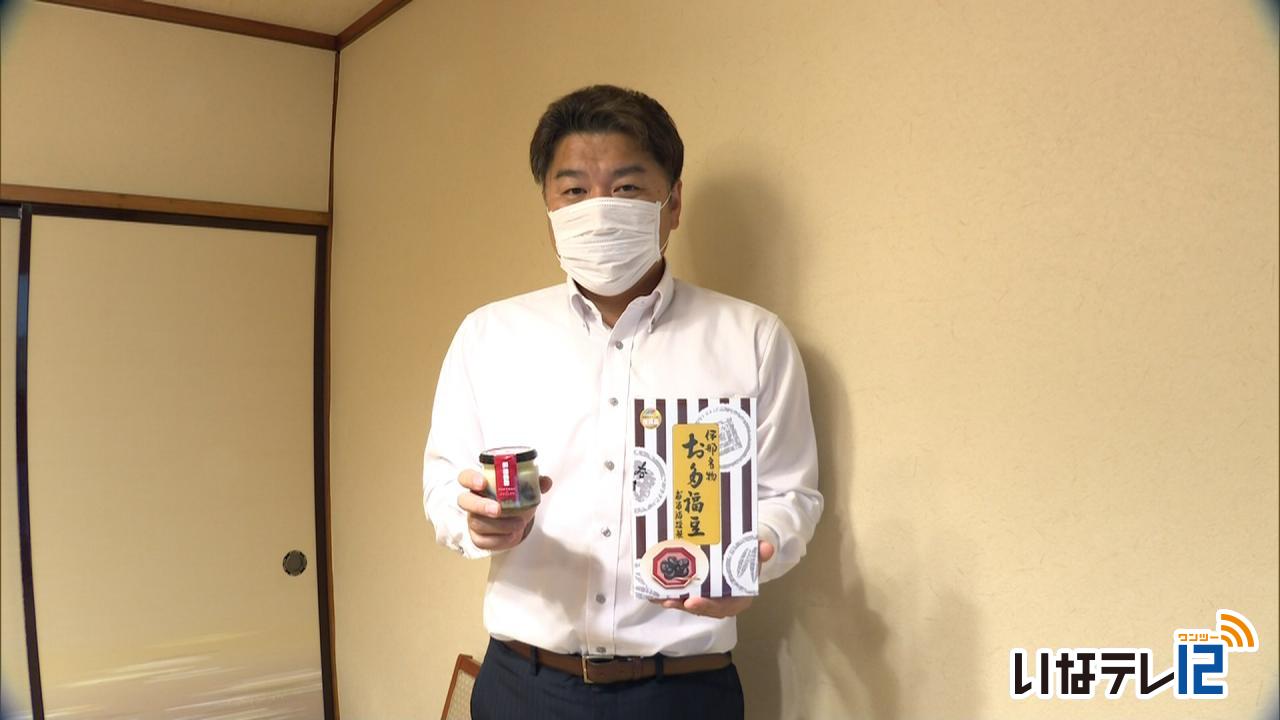

割烹だるま 新商品「福みるく」販売

伊那市荒井の割烹だるまは駒ヶ根市のすずらんハウスとコラボした新商品のミルクジャム「福みるく」を販売します。

新商品のミルクジャム「福みるく」です。

「福みるく」は税別1個650円です。

割烹だるまで70年ほど前から製造されている「お多福豆」と駒ヶ根市のすずらんハウスで販売されている「ミルクジャム」を合わせたものです。

「お多福豆」を作る過程で形が崩れてしまったものが入っています。

焼いたパンに乗せたりワッフルにかけたり、そのままでも食べることができます。

7日は割烹だるまの本田敏和専務が商品の説明をしました。

「お多福豆」を若い人にも知ってもらいたいと商品を考えました。

割烹だるまは“福をお届け“をコンセプトに「福ふくだるま」という新ブランドを立ち上げました。

「福みるく」はその第一弾です。

「福みるく」は8日正午から10月7日までクラウドファンディングのインターネットサイトMakuakeで販売します。

また11月から割烹だるまでも販売を予定しています。

262/(木)