-

伊那中生 中国人生徒と交流

伊那市の伊那中学校の1年生は、教育旅行で日本を訪れている中国北京市の海淀国際学校の生徒と13日交流しました。

この日は海淀国際学校の1年生が伊那中学校を訪れました。

伊那中の1年生は、これからも友好を深めていこうと「HEIWAの鐘」を歌い、来校を歓迎しました。

生徒たちはジェスチャーで互いの誕生日を聞き合い、順番に並ぶ「バースデーチェーン」を行いました。

初めての体験で最初は緊張した表情を見せていましたが、生徒たちは次第に積極的にコミュニケーションをとっていました。

また、日本の伝統文化に触れてもらおうと、百人一首を使った遊びや、折り紙をしました。

給食の時間は教室で一緒にカレーを味わいました

長野県は国際交流の推進や、交流人口の増加を目的に、海外からの教育旅行の受け入れを積極的に行っています。 -

消費税期限内納付啓発 チラシ配り

消費税の期限内納付の啓発運動が12日、伊那市のベルシャイン伊那店で行われました。

伊那市のイメージキャラクターのイーナちゃんと、ご当地アイドルグループのパラレルドリームのメンバーが、チラシが入ったファイルとティッシュを配っていました。

啓発運動は、伊那税務署管内納税関係団体連絡協議会が、消費税の期限内納付や軽減税率制度の周知を図ることを目的に行ったものです。

伊那税務署管内納税関係団体連絡協議会では、消費税の期限内完納推進運動を実施していて、消費税の仕組みや役割を周知していきたいとしています。 -

信大×丸紅 地域課題発掘ワークショップ

信州大学と、東京都に本社を置く総合商社・丸紅㈱は、地域課題を発掘するワークショップを、12日から3日間の日程で伊那市内で行っています。

2日目のこの日は、丸紅の社員14人と信州大学の大学院生2人が、農業と防災・減災のグループに分かれて、地元の農事組合法人や企業から聞き取り調査をしました。

農業の課題について考えるグループは、東春近の農事組合法人田原の中村博組合長から話を聞きました。

農事組合法人田原では、今年度からドローンやロボットトラクター、自動給水栓などを使ったスマート農業の実証実験を行っています。

中村さんは、品質の高い野菜を作っても思い通りの値段がつかないことや、担い手不足が深刻化していることを説明しました。

この後、西箕輪のみはらしファームでは、農産物の販売状況や需要などについて話を聞きました。

14日は、聞き取り調査をもとにしたプレゼンテーションが行われる予定です。

プレゼンをもとに、来年2月に、新規事業創出の為に伊那市で行われるワークショップのテーマを主催者に提案することになっています。 -

県税功労者に知事感謝状を贈呈

長野県の税収の確保に貢献した個人や市町村職員に感謝状が贈られる、県税功労者等知事感謝状伝達式が12日、伊那市の伊那合同庁舎で行われました。

この日は、受賞した7人のうち、伊那市や駒ケ根市など上伊那から6人が出席し、南信県税事務所の須山昌明所長から感謝状を受け取りました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では4人が表彰されました。

伊那市の伊那地区納税貯蓄組合連合会副会長の小池和広さん、箕輪町税務課課長補佐兼住民税係長の知野剛さん、箕輪町税務課収納対策室係長の井上由紀さん、この日は欠席していますが、箕輪町の小川ゆかり税理士事務所所長の小川ゆかりさんです。

須山所長は、「納期内納税の推進や小中学生への租税教育、公正な税の徴収に対し、感謝している」と話していました。

伝達式は、毎年この時期に行われる、税を考える週間に合わせて行われたものです。 -

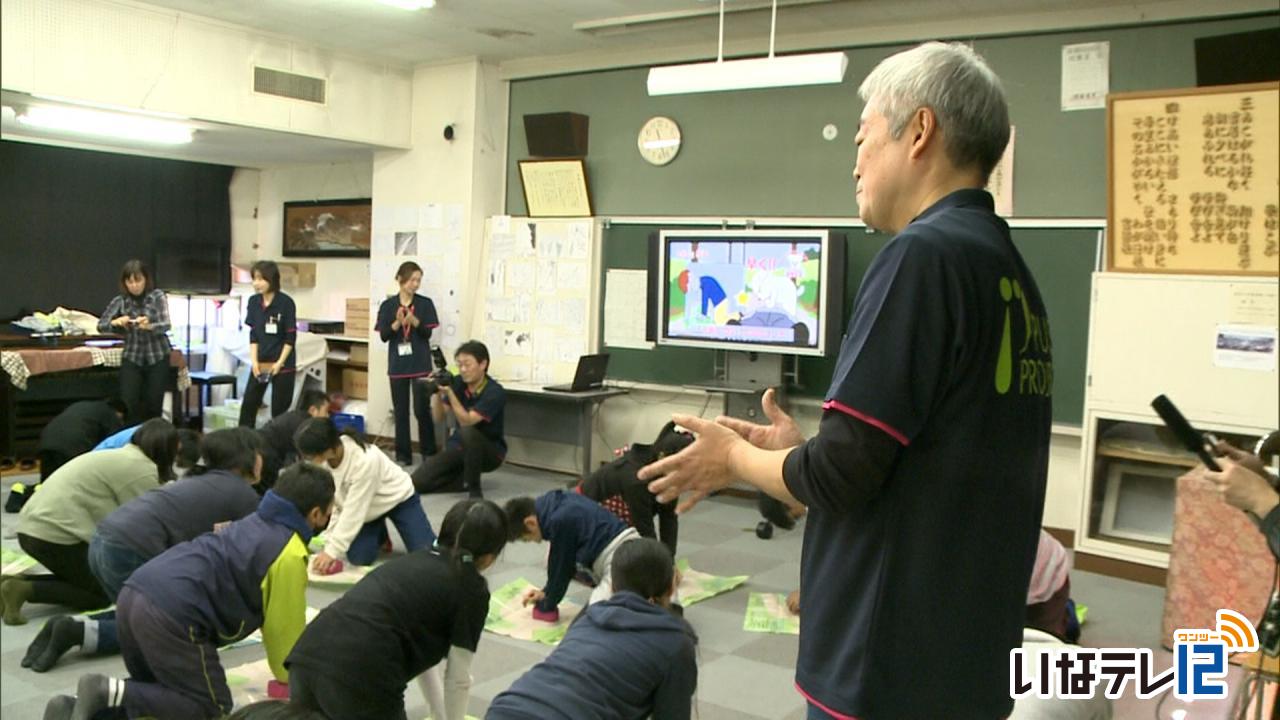

突然死ゼロへ 小学校で救命講習

突然心臓発作を起こして死亡する、学校での心臓突然死を少しでもなくそうと、伊那中央病院の心肺蘇生講習会が12日、伊那市内の小学生を対象に開かれました。

この日は伊那市の富県小学校で初めての講習会が開かれました。

5・6年の児童およそ30人が、心肺蘇生について学ぶキットを使って指導を受けました。

指導したのは、伊那中央病院の医師や看護師でつくるメディカルシミュレーションセンターのメンバーです。

児童らは、押すと音が鳴る心臓の模型を使って、胸骨圧迫の押し方やスピードなどを教わっていました。

心肺蘇生を体験した児童は「強く押すのが大変だったけど楽しみながら勉強できた」「もしも倒れている人がいたら少しは手伝えそうです」と話していました。

日本では年間およそ7万人が心臓突然死で亡くなっています。

心肺蘇生では、心肺停止からすぐに救命処置にとりかかることが重要とされています。

胸骨圧迫をするPUSH、AEDのボタンを押すPUSH、勇気を出して自らの背中を押し処置をするPUSHの「3つのPUSH」が大切だということです。

メディカルシミュレーションセンターの高砂敬一郎副センター長は「どうやって心肺蘇生をするのか、子ども達に知ってもらって少しでも学校での心臓突然死を減らすこと、家に持ち帰って家族にも伝えてもらいたい」と話していました。

小学校のクラス単位での講習は中南信では初めてで、メディカルシミュレーションセンターでは、今後も小中学校を対象に講習を行っていく予定です。

また、依頼があれば企業や地域単位でも講習を行うということです。

[電話 72-3121(伊那中央病院)] -

細ヶ谷の出征大イチョウが見頃

伊那市西春近の細ヶ谷グラウンド横にある出征大イチョウと呼ばれるイチョウが見頃を迎えています。

元は西春近公民館の横にあり、戦争に出征していく兵士が手を合わせて出ていったといわれています。

昭和53年にこの場所に移植され、現在も西春近公民館が管理しています。

公民館によると、見頃は23日頃までだということです。 -

上農吹奏楽部 第10回定期演奏会

南箕輪村の上伊那農業高校吹奏楽部の第10回定期演奏会が4日、伊那市の伊那文化会館で開かれ、部員同士息の合った演奏を披露しました。

この日は、昭和・平成のヒットソングメドレーなど、全10曲が披露されました。

演奏中には、曲に合わせたダンスもあり、会場を盛り上げていました。

また、曲と曲の合間には、上農ならではの農産物抽選会もあり、当選した人に果物や野菜などが贈られました。

演奏会は、10回目を記念してOB・OGとの合同演奏もありました。

-

青野恭典さん最後の常設展

2016年に亡くなった山岳写真家青野恭典さんの追悼写真展「秀峰 鳥海山」が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、山形から秋田にまたがる鳥海山の写真46点が展示されています。

青野さんは、山岳写真家として活躍し、2002年にかんてんぱぱホールに常設のフォトギャラリーを開館し、2016年に78歳で亡くなりました。

青野さんが亡くなってからは妻のハツ子さんが展示の企画を行っていて、今回で常設展は最後となります。

この写真は、秋田県で撮影した鳥海山と裾野に咲く菜の花畑です。

鳥海山は、道路も整備されていない時期から青野さんが40年間撮影に通った思い入れのある場所だったということです。

青野恭典追悼写真展 秀峰鳥海山は、12月15日までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

交通安全意識を高める標語シート 設置

道路標識などの施工業者でつくる「長野県交通安全環境施設協会」は、交通安全への注意喚起を図る標語シートを、11日に、伊那市の伊那東小学校に設置しました。

11日は、各学級の代表児童およそ20人が、接着剤が付けられたシートをハンマーで叩いて路面に張り付けました。

シートは、児童玄関前の2か所に設置されました。

児童への注意喚起を図る「わたるまえ みぎ、ひだり」の標語と、伊那市のイメージキャラクター「イーナちゃん」が描かれています。

この活動は、県交通安全環境施設協会が、「子どもを守ろうプロジェクト」として、3年前から県内持ち回りで行っていて、南信地区では初めてです。

標語シートの他に、学校南側の市道にグリーンベルトの設置や停止線の補修などを1週間かけて行いました。

この道は、県道の抜け道として通過する車両が増加しているということで、伊那東小では「懸案の1つだった箇所が改善されありがたいです」と感謝していました。

協会では、子どもの安全を守るとともに「交通死亡事故ゼロ」に繋がればと話していました。 -

第15回邦楽演奏会

箏や三絃、尺八の音色を楽しむ邦楽演奏会が10日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

演奏会は、2年に1度開かれていて、今年で15回目になります。

伊那三曲協会が開いているもので、会員およそ120人がグループごとに分かれて12曲を披露しました。

伊那三曲協会の春日英二会長は、「少ない練習時間の中で音合わせをしてきた。その成果を発揮して楽しんでもらいたい」と話していました。

-

文化の日 ウォールアートお披露目

伊那市荒井の丸紅伊那みらいでんき株式会社は、会社の入っている中心市街地のビルに設置したウォールアートを3日、お披露目しました。

「まぁるいみらい」をテーマに作品を募集したところ、市内の中学校や高校から11作品の応募がありました。

その中から選ばれたのが、伊那弥生ケ丘高校1年で美術部の小松風花さんの作品です。

カラフルな風船は人の個性とテーマの『まぁるい』を、青空は平和な社会を表現したということです。

小松さんは「風船のひもが束になっている所に手をもっていき、写真を撮ってみてほしい」と話していました。

丸紅伊那みらいでんきは、電力小売り事業を目的に、2018年に大手商社の丸紅によって設立され、伊那市も出資しています。

みらいでんきでは「中心市街地に人が集い、活性化につなげたい」と話していました。 -

西春近で新そば&きのこ祭り

伊那市のそばイベント5週連続ぶっとおしそば三昧の最終回、西春近新そば&きのこ祭りが伊那スキーリゾートで10日、行われました。

イベントは、信州そば発祥の地伊那をPRしようと先月から毎週土日に5週連続で開催されていて、今回が最終回となりました。

会場では、春近そばの会のメンバーら9人が打ちたてのそばを提供しそば打ちも披露されました。

地元産のそば粉を使った新そばが1杯500円で提供され、昼時には多くの人で賑わいました。

イベントでは、きのこ王国で採れたきのこの天ぷらやみそ汁、ご飯なども提供されました。

10日は、伊那商工会議所女性会が信州そば切り音頭を披露し、イベントを盛り上げていました。

春近そばの会によりますと、インターネットを通じてイベントを知り、県内外から足を運んでくれる人が増えてきているということです。

-

秋の火災予防運動 消防体験

秋の全国火災予防運動に合わせ、消防をより身近に感じてもらおうと、「ふれあい消防広場」が9日、伊那消防署で開かれました。

伊那消防署には多くの家族連れが訪れ、消火器や救助のための綱渡りの体験などを行いました。

子どもたちは消防隊員にサポートしてもらいながら体験を楽しんでいました。

各体験場所にはスタンプがあり、全部集めると消防署オリジナルの文房具がプレゼントされました。

また、子どもの消防服の試着や、普段見ることのできないはしご車の実演も行われました。

子どもに人気のふれあい消防広場は今年で5回目の開催で、この日はおよそ400人が訪れたということです。

-

伊那市発祥の笛ユカイナでコンサート

伊那市発祥の木の笛「ユカイナ」などを使って演奏活動をしているグループ「ユカイナ・ソナタ」のコンサートが9日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

第一部は子ども向け、第二部は大人向けに開かれました。

第一部では、演奏に合わせて絵を描いたり、童謡を演奏するなど、子どもにも楽しめるコンサートになっていました。

ある観客は「穏やかな音色で日頃の疲れが消え、とても癒されました」と話していました。

-

JA上伊那まつり 農産物ずらり

農産物の収穫に感謝するJA上伊那まつりが、9日と10日の2日間、伊那市狐島のJA上伊那本所で行われています。

会場では、様々な農産物が販売され、訪れた人たちが買い求めていました。

上伊那産のキノコ、りんごと梨の詰め放題が行われ、買い物客が袋一杯に詰めていました。

上伊那の若手酪農家が開発した酪農家のおもてなし牛乳を使ったタピオカミルクティーの販売もありました。

ステージでは、地元の米やみそなどがあたる宝投げが行われました。

ステージ前には多くの人が集まり、我先にと手を伸ばしていました。

JA上伊那まつりは、地域の人たちが農に親しむふれあいの場にしようと毎年開かれています。

屋内では、農産物の形や色、食味などを審査する農産物品評会が開かれ、野菜やコメなどがずらりと並びました。

JA上伊那まつりは10日までで、10日も午前10時と午後3時から大宝投げが行われます。

-

伊那西小学校創立70周年を祝う

伊那市の伊那西小学校の創立70周年記念式典が、9日行われました。

記念式典には、児童や学校関係者、地域住民が出席し、70周年を祝いました。

伊那西小学校は、1950年昭和25年に開校しました。

当時の児童数は296人でした。

昭和43年には水車小屋を建設。昭和55年に校舎の改築を行いました。

今年度は創立70周年を記念して森のステージを建設しました。

式典では、スライドでこれまでの活動を振り返りました。

二木栄治校長は、「子どもたちのために森を拓いて力を尽くした先人の思いを忘れてはいけません。小学校は今でも地域の人たちの心のよりどころとなっています」と話していました。

児童を代表して児童会長の清水開君は、「地域の皆さんに支えられて歩んできた伊那西小の歴史がこれからもずっと続いてほしい」と話していました。

また9日は、校内で伊那西地区総合展が行われ、地域住民や児童の作品が展示されました。

伊那西てらすでは70周年を記念して、通学区の4区3常会すべての地区の食材を使った伊那西ガレットが900円で販売されました。

昼時には、訪れた人たちが味わっていました。

伊那西ガレットは、住民有志でつくるグループが企画したもので、販売は今年で3年目になります。

-

御子柴さん親子3人展

伊那市荒井の御子柴正人さんと娘夫婦の親子3人の作品展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、油絵とペン画、陶芸が140点展示されています。

現在71歳の御子柴正人さんは、高校時代から現在までの50年間に描いた油絵を展示しています。

一貫して「農と命への感謝」をテーマに描いてきたということです。

御子柴さんの作品展は2回目で、娘夫婦に声をかけ今回は親子展として開催しました。

娘の智子さんは、学生時代に書いたペン画10点を展示しています。

智子さんの夫、合津未来さんは、陶芸作品100点を展示販売しています。

御子柴正人さん洋画親子展は、14日(木)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

6連覇へ 県縦断駅伝結団式

16日、17日に開かれる第68回長野県縦断駅伝に向け、6連覇がかかる上伊那チームの結団式が、8日伊那市役所で行われました。

8日は選手や陸上関係者などおよそ50人が参加し、カツどんを食べて士気を高めました。

長野県縦断駅伝は、長野市から飯田市までの22区間、216.9キロをタスキでつなぎます。

去年上伊那チームは、11時間41分22秒で5連覇し、38回目の総合優勝を果たしました。

今年は去年までのエース桃澤大祐選手が不在の中、それぞれの選手が個々の力を伸ばしてきたということです。

駆けつけた関係者は、「ふるさとの応援を受けてがんばってほしい」「ベストコンディションで当日の力走を期待します」などと激励していました。

伊那市の中継点は、山寺の長野ダイハツ販売伊那店前で、17日の午前10時30分頃先頭の選手が通過予定です。

なお伊那ケーブルテレビでは、駅伝の模様をスタートからゴールまで生中継で放送します。

16日は午前8時から、17日は午前7時30分からです。

-

石川 台風アップルパイを販売

伊那市の菓子庵石川は、台風19号で被害にあったリンゴを使ったアップルパイを、9日JA上伊那まつりで販売します。

8日は石川でパイ生地にリンゴを包む作業が行われていました。

台風19号で被害を受けたシナノゴールド71玉を使って作ります。

りんごは、JA上伊那を通じて上伊那の農家から集まったものです。

売上の3分の1はJA上伊那に寄付し、被害を受けた農家の支援に役立ててもらうということです。

「台風アップルパイ」は、1個300円で、9日にJA上伊那本所の「JA上伊那まつり」で販売します。

150個は祭りで販売し、残りは11日から店頭で販売するということです。

-

春日さんからくり展

伊那市美篶の春日彰さんが作ったからくり人形の作品展が伊那図書館ギャラリーで8日から始まりました。

会場には、手で回すものと自動で動く作品あわせて29点が並んでいます。

春日さんはチューリップやダリアを栽培する花卉農家です

春日さんは、2008年にからくり人形の展示会を訪れたことをきっかけに独学で作り始めました。

2009年から音楽に合わせて自動で動く作品を製作しています。

2011年に製作した「幸せの小箱」です。

新郎新婦が宇宙へ旅立つ様子を描いたということです。

2017年から、手回しの人形を作り始め、会場では作品に触れることができます。

他に製作する工程のイラストなども展示されています。

春日彰さんのからくり人形展は、10日まで伊那市の伊那図書館ギャラリーで開かれています。

-

立冬 寒さに負けずマラソン

8日は、二十四節季の一つ立冬です。

8日の伊那地域は午前3時14分に平年並みの3.7度を記録しました。

伊那市の伊那北小学校では8日、マラソン大会が開かれ全校児童330人が参加しました。

学年ごと学校を発着点にスタートし、児童たちはゴールを目指していました。

長野地方気象台によりますと今後一週間は、朝冷え込む日が多くなると予想しています。

-

事故防止を呼び掛ける

交通死亡事故多発非常事態宣言が県内に発表されたことをうけ、伊那市のスーパーで街頭啓発が8日、行われました。

街頭啓発には、伊那警察署や県、伊那市などから9人が参加し事故防止を呼び掛けるチラシや夜光反射材を買い物客に手渡していました。

長野県では、今月2日から6日までに6件の交通死亡事故が連続発生していて、7人が亡くなっています。

伊那署管内では6日に辰野町で軽自動車が信号機の柱に衝突し1人が亡くなっています。

伊那署では「これから年末にかけて夕暮れ時の事故が多発するので、ドライバーは早めにライトを点灯し、歩行者は夜光反射材を身に着け、事故にあわないよう注意してください」と呼び掛けていました。

-

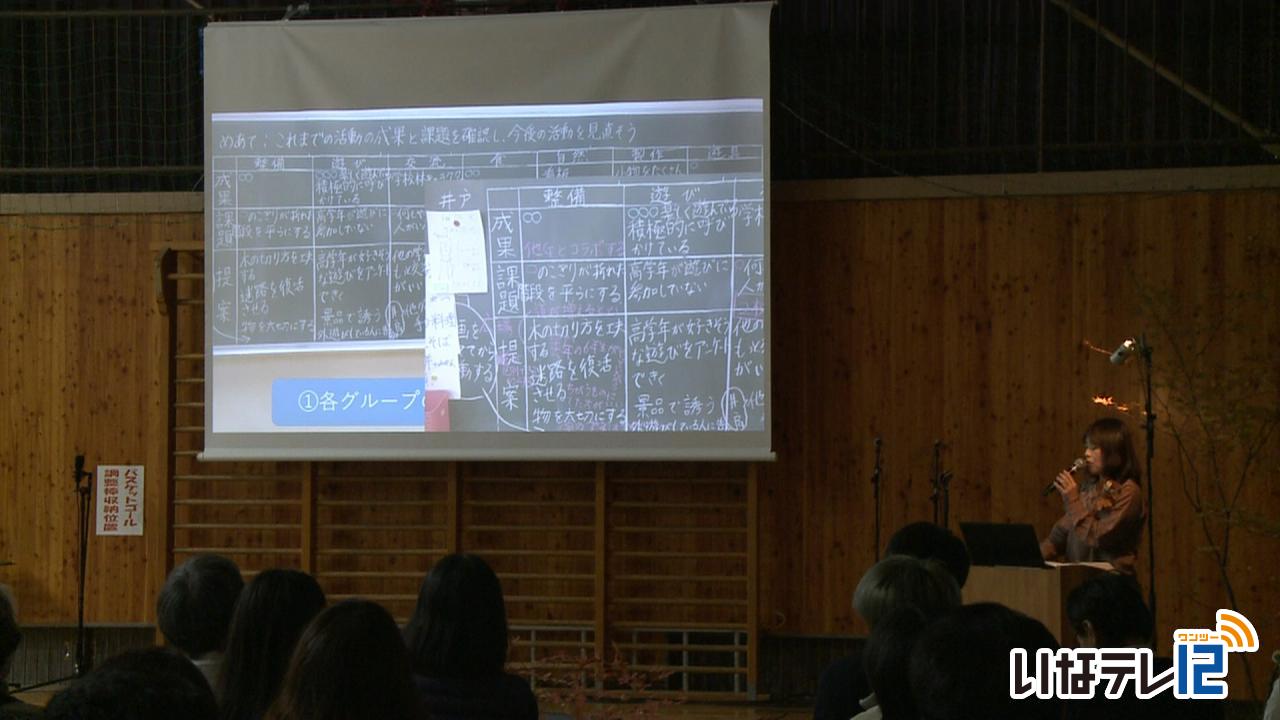

伊那西小で学校の森・子どもサミット

伊那市の伊那西小学校で、全国の教育関係者を対象にした、学校の森こどもサミットが2日、開かれました。

伊那西小の体育館には、教育関係者などおよそ300人が集まり、小学校の授業で学校林を使った森林学習の事例発表を聞きました。

東京都八王子市の小学校教諭井戸しのぶさんは、「学校の敷地にある森林を学習に取り入れることで、授業以外でも発見する力や、問題を解決しようとする力を養うことができる」と発表していました。

今年で6回目となるサミットは、学校林を使った森林学習について理解を深めようと、国土緑化推進機構や林野庁などが教諭や学校関係者などを対象に、全国各地で開いています。

-

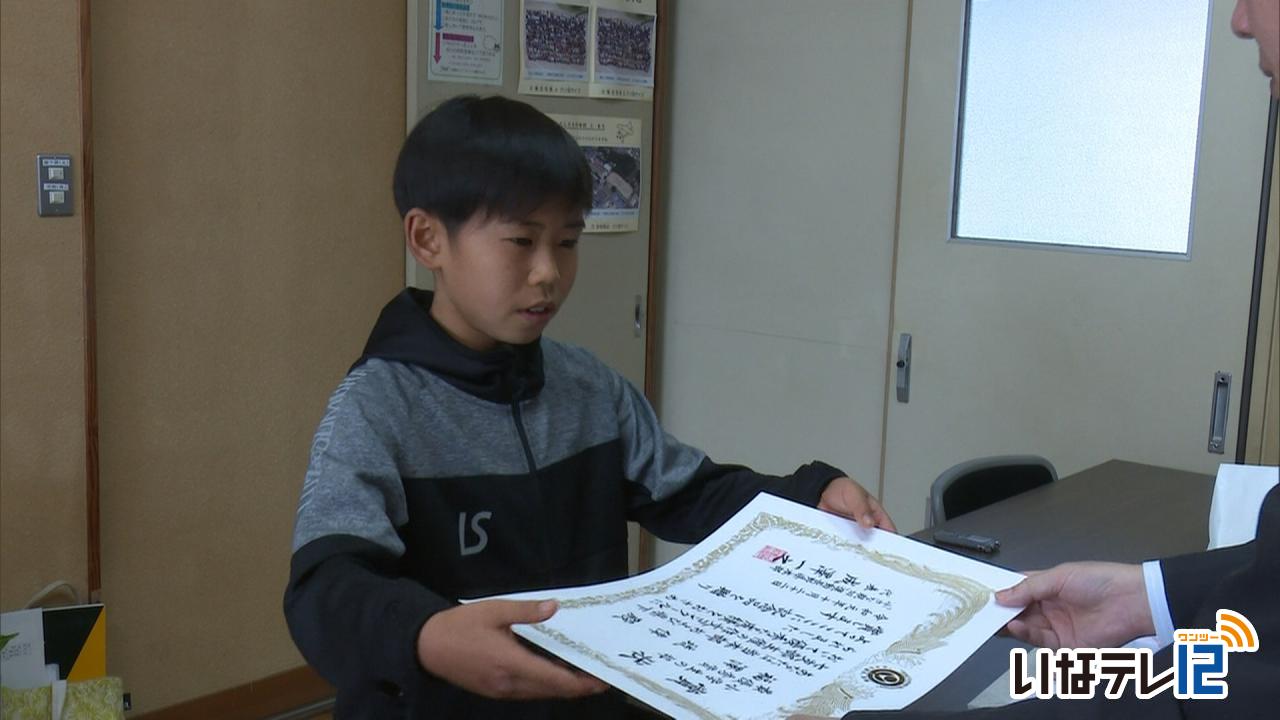

「小さな親切」作文表彰式

「小さな親切運動・作文コンクール表彰式」で、伊那市の美篶小学校の児童が最優秀賞を、伊那市高遠町の高遠中学校の生徒が優秀賞を受賞しました。

この日はそれぞれの学校で表彰式が行われ、「小さな親切」運動上伊那支部の馬渕務支部長から表彰状が贈られました。

美篶小学校6年の福澤琉偉君は、県内468の応募があった小学校の部で、県知事賞につぐ最優秀賞を受賞しました。

福澤君は、シャボン玉の液をこぼして泣いていた女の子に、手作りの液を作って喜ばせてあげたことを書きました。

高遠中学校2年の吹越晴さんは、4,102の応募があった中学校の部で、優秀賞を受賞しました。

吹越さんは、バスの停留所に座布団が敷かれていた親切さに感動したことを書きました。

馬渕支部長は、「親切には勇気が必要です。子ども達にはその大切さを学んでほしい。」と話していました。 -

伊那中 初のEnglish Day

伊那市の伊那中学校は、生徒達に身近に英語を感じてもらおうと、校内での会話を英語で行う取り組み「English Day」を7日初めておこないました。

職員室に入る時も、廊下での会話も、給食や校内放送も英語が基本です。

この取り組みは、外国人とのコミュニケーションを積極的に行い、自分の考えを英語で伝える力を養っていこうと、職員の発案により企画されました。

また7日は、塩尻市の東京都市大塩尻高校に交換留学している生徒7人が訪れ、生徒達と交流しました。

留学生が教室に入ってくると、英語の歌で歓迎しました。

グループ毎に分かれると、留学生は自分の国の文化などについて紹介しました。

伊那中の生徒は、好きな音楽や食べ物について質問していました。

伊那中学校では今後もEnglish Dayを継続して行っていきたいとしています。

-

森林の自然を満喫「森JOY」

林業やジビエ料理など森林との関わりを体験し楽しむイベント「森JOY」が3日、伊那市のますみヶ丘平地林で開かれました。

イベントでは、間伐や馬による木材の搬出の実演の他、森林に関わる様々なブースが並び、訪れた親子づれが楽しんでいました。

このイベントは、伊那市の50年の森林ビジョンを民間が中心となりサポートする「伊那市ミドリナ委員会」が開いたものです。

森の中で様々な体験をすることで、人と森を繋ごうと企画されました。

飲食エリアではジビエ料理を提供するコーナーが初めて設置されました。

中でも、鹿肉とそばがコラボした「鹿南蛮そば」が限定販売され、人気を集めていました。

ミドリナ委員会では、50年の森林ビジョンの実現にむけ具体的な行動計画を考える、一般を対象にしたワークショップの開催を予定しています。

-

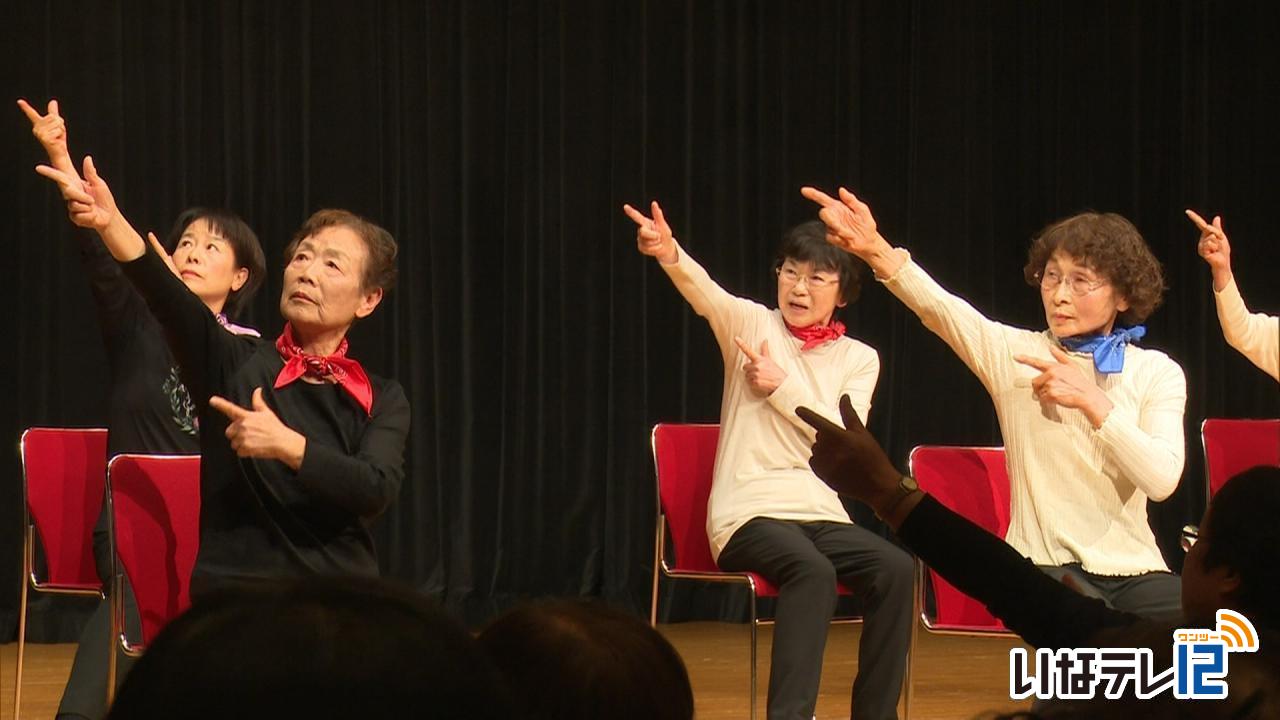

健康づくり・介護予防 体操発表

健康づくりと介護予防を目的に活動するグループの、オリジナル体操の交流発表会が7日、伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

この日は市内の9つのグループと、いきいきサポーターのメンバーが体操を披露しました。

発表では椅子に座って腕や足を動かし、転倒予防や筋力向上に効果のある運動が披露されました。

発表をしたある参加者は「以前は股関節の痛みに悩んでいたが、体操を始めてから改善された。

練習してきた体操を発表でき、とても楽しかった。」と話していました。

今回の交流発表会はおよそ250人が参加し、観客席では、発表に合わせて体を動かしている人も見られました。 -

西町区みんなの作品展

伊那市西町の区民による作品展、みんなの作品展が8日から西町公民館で開かれます。

みんなの作品展は、区民の身近な発表の場として毎年開かれていて今回で14回目です。

会場には60人程が出品した作品98点が並んでいました。

中には西町公民館で開かれている教室の生徒たちの作品も出品されています。

この西町区みんなの作品展は、8日(金)から10日(日)まで、伊那市の西町公民館で開かれます。

-

伊那と新宿の小学生 ボッチャで交流

伊那市と友好都市の新宿区の小学生は、来年の東京オリンピック・パラリンピックを盛り上げよと3日パラリンピックの種目「ボッチャ」で交流しました。

3日は伊那市西箕輪のサンビレッジ体育館で伊那市と新宿区の小学生、60人あまりがボッチャを行い交流しました。

ボッチャは、2つのチームが重さ270グラムの球を投げ合い、的となる白い球に近づけた方が勝ちとなる競技です。

このイベントは来年開催される東京オリンピック・パラリンピックを伊那と新宿で共に盛り上げていこうと企画されました。

新宿区には国立競技場があり、大会期間中は、陸上競技が行われます。

来年8月のパラリンピック大会期間中には伊那の小学生が新宿に行き交流を行う計画です。

-

自転車活用推進協議会初会合

自転車を活用して観光やまちづくりなどについて考える自転車活用推進協議会の初会合が6日、伊那市役所で開かれました。

この日は、市の職員や自転車の普及活動に取り組んでいる人など18人が集まり、自転車の活用法についてのプレゼンテーションが行われました。

出席者からは、「自転車で訪れる場所への多機能水洗トイレの整備、看板などの多言語対応などが重要だ」との声が上がっていました。

他には、「車以外の移動手段は非常に少なく、電動アシストの自転車を広めることで高齢者の利用者の増加も見込める」などの意見も出ていました。

協議会は、自転車を使ってサイクリストの増加による地域振興や、健康増進、安全なまちづくりなどを目指してつくられたものです。

委員の任期は2年で、今年度中に自転車活用推進のための計画を策定します。

72/(土)