-

上伊那で初 玩具療法始まる

おもちゃをリハビリに役立て高齢者などの生きる力を引き出す玩具療法が15日、上伊那で初めて伊那市で行われました。

玩具療法を行う玩具福祉士の資格を持つ女性4人が老人福祉施設はびろの里を訪れ、施設のお年寄りがおもちゃで遊びました。

玩具療法は、おもちゃで遊ぶことで高齢者や障害者から楽しい気持ちを引き出して生きる力をつけるというもので、リハビリとして役立てられるということです。

木のおもちゃ屋どうぞのいすの古畑愛さんの呼び掛けで、古畑さんら4人の女性が去年、資格を取得しました。

同日が初めての活動で、4人は、お年寄りが楽しく遊べるように、おもちゃの使い方を説明したり、声をかけていました。

この施設では普段、お年寄りがおもちゃで遊ぶことはないと言います。

おもちゃで遊んだお年寄りは、「とても楽しかった。また遊びたい」と話していました。

古畑さんらは今後、活動を広めていきたいとしています。 -

後藤俊夫監督が伊那高女題材に映画制作

映画「小麦色の天使」や「Beauty」など、上伊那地域を拠点に撮影を行っている、後藤俊夫監督は、現在、伊那谷の戦争を題材にしたドキュメンタリー映画を制作しています。

15日には、伊那弥生ヶ丘高校の生徒9人が参加して撮影が行われました。

今回後藤監督が撮影しているのは、弥生ヶ丘高校の前身、伊那高等女学校の生徒達を題材にしたドキュメンタリー映画です。

伊那高等女学校では、昭和19年におよそ270人が学徒動員として名古屋市へ行き、零式戦闘機などを作っていました。

その学徒動員中に空襲を受け、生徒1人が死亡、1人が負傷しました。

映画では、当時生徒達が書いた文集や体験談をもとに、当時の様子を振り返るとともに、同行した教員らが命をかけて生徒達を守った様子を描くということです。

この日の撮影では、後藤監督の指導のもと、生徒達が当時の詩や、文集の一部を朗読しました。

ある撮影に参加した生徒は「撮影に参加し、朗読したことで、当時の人たちの苦しみやつらい気持ちを少しでも感じることができた」と話していました。

後藤監督は、この映画を通して「伊那谷であった戦争体験を語り継いでいきたい」と話していました。

このドキュメンタリー映画は今年秋の完成を目指していて、弥生ヶ丘高校では「10月に行われる学校の100周年の記念事業で上映できたら」としています。 -

早大生の「ローメン」の論文が完成

伊那市のご当地料理「ローメン」を題材に卒業論文を書いていた、早稲田大学4年生の岩波祐樹さんの論文が完成しました。

卒業論文のタイトルは「B級ご当地グルメによる地域づくりの過程」縲恍キ野県伊那市ご当地グルメのローメンを事例として縲怩ナす。

岩波さんは早稲田大学教育学部社会科地理歴史専攻の4年生です。

論文のテーマについて悩んでいた去年6月、教授に勧められてローメンを研究することにしました。

去年10月から12月にかけて、伊那市内でローメンを扱っている飲食店を取材し、論文を完成させました。

論文は5部構成で、ご当地グルメと地域づくりの関係性、ローメンの特徴と誕生秘話、むらおこし事業としての課題と可能性などが書かれています。

岩波さんは「最初は論文が書けるような題材ではないと思っていたが、取材するたび書くことが増えていった。ローメンの奥深さを感じた」と話していました。

ローメンズクラブ会長で、萬楽の店主、正木金内衛さんは、完成した論文を読んで「私たちが60年以上続けてきたローメンについて、歴史などがしっかり書かれていて、情熱が感じられた」と話していました。

また、正木さんは「この論文を、店同士の意思の統一や、意識向上の一助にできれば」と話していました。 -

顔のついた土器・土偶を展示

顔のついた土器や土偶を集めた伊那市創造館の企画展が14日から始まりました。

創造館の企画展、顔のついた土器・土偶縲恣齦カの祈りとその表情縲怩ヘ、上伊那地方で出土した土器や土偶を中心に120点が展示されています。

上伊那の縄文文化に親しんでもらい、縄文時代に想いをはせ、その謎に迫ろうと、市町村や御代田町の浅間縄文ミュージアムの協力を得て、伊那市創造館が企画しました。

顔のついた土器は、縄文時代の中期、今から5,000年から4,000年前の限られた期間に長野県の南信地域や山梨県を中心に作られました。

会場には、顔面付釣手形土器をはじめ、顔のついた土器が数多く並べられています。

14日は、総合学習で縄文文化の研究に取り組んでいる手良小学校の4年生が見学に訪れ、興味深そうにながめていました。

会場には、土器のほかに土偶も並びます。

土偶は、縄文時代を通して1万年の間に作り続けられました。

土器と同じく土偶も壊された状態で出土する例がほとんどで、なぜ作られ、どのように使われ、なぜ壊されたのかが大きな謎となっています。

伊那市創造館は、縄文から宇宙までを合言葉に去年5月の開館から企画展を開いていますが、考古学の分野は、今回が初めてです。

15日は、午後1時から顔のついた縄文土器をテーマにしたシンポジウムも開かれます。

第1線で活躍している研究者による講演や研究発表が行なわれます。

第3回企画展「顔のついた土器・土偶縲恣齦カの祈りとその表情縲怐vは、3月27日まで入場無料で開かれています。 -

伊那市西箕輪上戸のでえもんじ

伊那市西箕輪上戸に、古くから伝わる小正月の伝統行事「でえもんじ」が14日の早朝に行なわれました。

まだあたりが暗い午前5時、区の中心の辻に男衆が集り、各戸で作った紙製の巾着袋を飾りつけます。

長さ12メートルの木の先端部分には、竹ぐしに色紙を巻きつけた花を飾ります。

上戸のでえもんじは、伊那市内では、由一行なわれている道祖神まつりの一つで、厄除けや家内安全、五穀豊穣などを願います。

その昔、面倒だからということで、1年中止したところ、村に疫病がはやり5人が死んだとの言い伝えもあり、再開してから今日まで続けられています。

飾りつけが終わり、準備が整うと、全員が力をあわせていっきに建てます。

でえもんじは、小正月が終わるまで飾り、20日の早朝におろします。

でえもんじ建てが終わると作業小屋でお神酒の乾杯。

こどもたちも混ざり、あつあつのトン汁で暖をとっていました。

14日の伊那地方は、氷点下10度ほどまで冷え込みました。 -

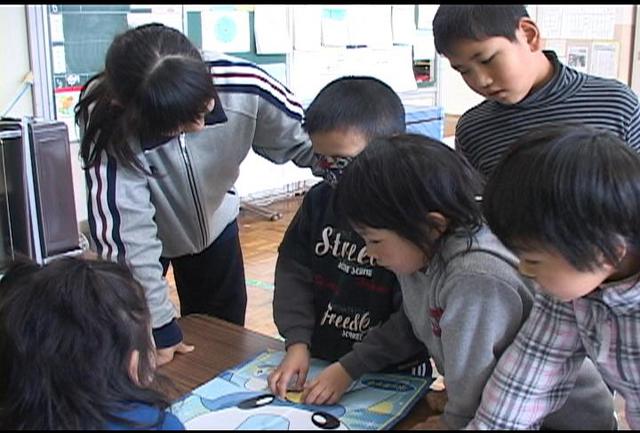

伊那小6年泉組 お年寄りと交流

伊那市の伊那小学校6年生は14日、デイサービスセンターみその園を訪れ、お年寄りと交流しました。

みその園を訪れたのは、6年泉組の児童30人です。

泉組では、4年生の頃から総合学習の時間に地域のお年寄りと交流をしていて、今回で10回目です。

14日は、子ども達が考えた劇を披露した他、お手玉やカルタなど昔の遊びをお年寄りと一緒に楽しみました。

デイサービスセンターみその園の伊藤頼子所長は「子ども達が来るとお年寄りの表情が明るくなる。感情が豊かになるのでとてもありがたいです」と話していました。

泉組では、3月8日にいなっせで地域のお年寄りを招いての交流会を予定しています。 -

伊那東保育園で少林寺拳法体験

伊那市の伊那東保育園の園児らは14日、少林寺拳法を体験しました。

体験したのは、伊那東保育園の年長から年少までの園児56人です。

体験は、こども達に少林寺拳法を通して集中力を学んでもらおうと行われたものです。

14日は、長野県少林寺拳法伊那支部の小池靖彦支部長と宮田支部の鈴木秀仁支部長が指導にあたりました。

2人は、孫と子供が伊那東保育園に通っていることが縁で、今回指導することになりました。

児童らは、「手をハの字にして頭をつかないように」などと指導を受けながら、受け身の練習をしていました。

他にも、手をつかまれた時の護身術などを教わっていました。

小池さんは「少林寺拳法は技をかけるのではなく、人を育てることが目的。人を大切にする気持ちを養ってほしい」と話していました。 -

公民館講座で鷹を飛ばす

伊那市の富県ふるさと館が行っている公民館講座で14日、鷹を飛ばす実演がありました。

この実演は公民館の歴史講座「伊那と鷹狩り」の中で行われたものです。

鷹は公民館主事の白鳥俊道さんが5年前にペットショップで購入したものです。

鷹は犬や馬のように人間に慣れ、古くから鷹狩りが行われてきました。

白鳥さんは人間に慣れる動物の特長として、群れをつくる、または肉食であることと説明していました。

群れをつくる動物はリーダーを頂点とする縦社会をつくることから、

飼い主をリーダーとし、言うことを聞くようになるということです。

また肉食動物は狩りをする性質を利用し、成功したときにエサを与えることで慣れてくるということです。

白鳥さんは他に、三代将軍徳川家光が高遠に鷹狩りに訪れたときに、異母兄弟の保科正之と出会ったことなど伊那の歴史と鷹狩りの関連などについても説明していました -

10歳の節目を祝うニ分の一成人式

10歳の節目を祝うニ分の一成人式が13日、伊那市高遠町の高遠小学校で行われました。

二分の一成人式には、今年10歳になる4年生の児童と保護者などおよそ100人が出席し、子ども達の成長を祝いました。

二分の一成人式は、子ども達が10年という節目の時期に、両親やお世話になった人への感謝の気持ちを表そうと毎年開かれているものです。

式では、児童1人1人が「水泳をがんばってオリンピックに出たい」「大型バスの運転手になりたい」などと将来の夢について発表しました。

児童を代表して原千聡さんは「この日を迎えられてうれしいです。ここまで大きくなれたのは両親や地域の方のお陰です。」と挨拶しました。

子ども達は、両親に感謝の気持ちを込め、手紙と花束を渡しました。

保護者らは、「立派に育ってくれて感激している」と話していました。 -

ごみの減量を料理から考える

ごみの減量を料理から考えようという講座が、13日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

13日は、一般から10人が参加しました。

このエコクッキング講座は、長野県が、生ゴミの減量化のための知識や調理方法などを学んでもらおうと開いたものです。

「食べ残しを減らそう県民運動」の一環で、去年11月から今年3月にかけて県下10広域で30回に渡り開かれています。

上伊那で初の開催となった13日は、環境と暮らしのかかわりについての講習のほか、デモンストレーションや実習が行なわれました。

デモンストレーションでは、エコクッキングのナビゲーター3人が、ドライカレー、卵スープ、キャロットオレンジ寒天の3品を作り紹介していました。

これらのメニューでは、冷蔵庫に残っている食材を無駄なく使えるように、工夫されています。

エコクッキングのポイントは、余計なものを買わないこと、できるだけ地元の旬のものを食べること、食べられる野菜の皮はむかないこと、ガスなどの調理エネルギーを上手に使うことなどです。

参加者は、興味深そうにナビゲーターの説明を聞いていました。

実習で作った料理を試食した後は、生ゴミの発生量などをチェックし、普段の調理とどのような点が違うかなどを確認したということです。

このクッキング講座は、来月の5日と25日にも伊那合同庁舎で開かれる予定です。 -

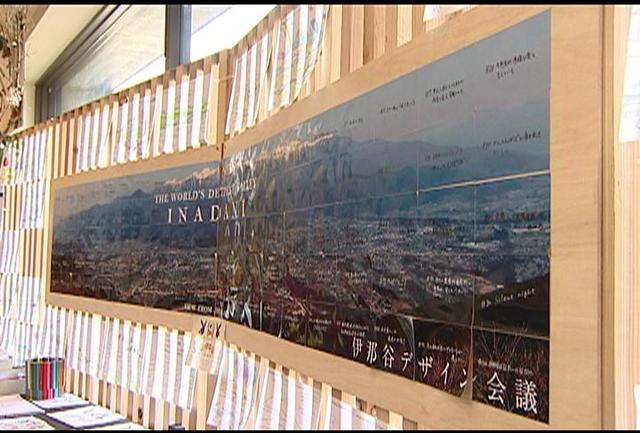

伊那谷デザイン会議によるパネル写真

情報発信や創作活動の発表の場として活用されている伊那市の伊那図書館。

図書館ロビーでは、伊那谷を写したパネル写真が展示されています。

このパネル写真は上伊那出身の大学生などの集まり、伊那谷デザイン会議が100枚の写真を組み合わせて作ったものです。

写真1枚1枚に、伊那谷への思いなどが書かれています。

これらは年始に、デザイン会議のメンバーが地域住民とともに、伊那谷の将来像について意見交換したときに出されたものです。

会場には他に、訪れた人が自由に伊那谷の将来像について書くことができる用紙も備えられています。

伊那谷デザイン会議では、地域の将来ついてメンバーをはじめ多くの人と考えていきたいとしています。 -

西箕輪中恒例の百人一首大会

伊那市の西箕輪中学校で毎年恒例の百人一首大会が13日、開かれました。

全校生徒が体育館に集まり、学年の枠を超えて26の班で札を取り合いました。

百人一首大会は、日本の文化を改めて知り、親しんでもらおうと毎年この時期に開かれています。

西箕輪中学校では、2学期末から今日の大会まで、国語の授業で百人一首を勉強し、生徒が歌を覚えてきました。

体育館には和歌を読む声が響き、生徒達は百人一首に熱中していました。 -

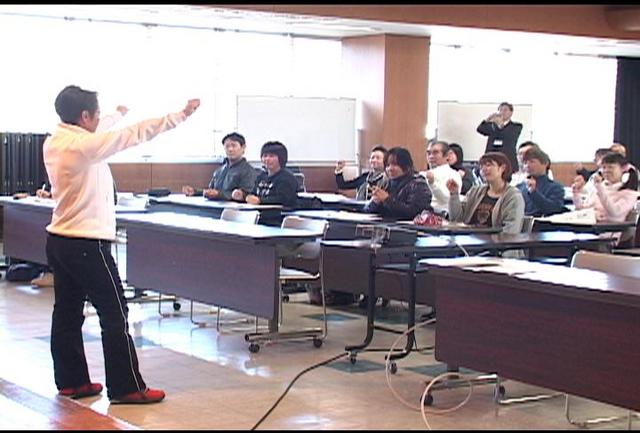

スポーツ活動指導者研修会

スポーツ指導者や学校関係者がレクリエーションを学ぶ研修会が13日、伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

研修会は、小中学校や地域スポーツで役立つレクリエーションとコミュニケーションの理論を学ぼうと開かれました。

上伊那・諏訪地区からおよそ50人が参加しました。

講師は、松本大学スポーツ健康学科長の犬飼己紀子教授です。

犬飼さんは、レクリエーションの中でのスポーツ指導者の役割について話しました。

指導者は、レクリエーションをしている人と人を結ぶために、一人ひとりを見極めることが必要と話しました。

個人を知るために、まず最初に簡単なゲームでグループの緊張をほぐす方法をアドバイスしていました。 -

長谷小学校 正月の遊び楽しむ

伊那市の長谷小学校の児童は12日、百人一首や花札、たこあげなど正月の遊びを楽しみました。

長谷小学校では、毎年、学年を超えた交流をしようと正月の遊びを行っています。

この日は、児童会が中心となって企画した、百人一首や花札、たこあげなど10種類の遊びを全校児童が楽しみました。

このうち、福笑いをして遊んだグループでは、目隠しをして顔のパーツをひとつひとつ並べていき、完成すると大きな笑いが起きていました。

ある児童は、「冬休みで会えなかった大勢の友達と遊べて楽しかった」と話していました。 -

バンクーバー五輪選手 新谷志保美さんが指導

スピードスケートの元オリンピック選手。新谷志保美さんが11日、伊那市横山の伊那西スケート場で子どもたちにスケートを指導しました。

11日は、新谷さんがオリンピック日本代表のユニフォームを着て、子どもたちに滑りを披露しました。

新谷さんは現在31歳。

宮田村出身で小学2年のときに父親が経営するクラブでスケートを始め伊那北高校に進学。

数々のスケート大会で好成績を収めてきました。

去年カナダのバンクーバーで開かれた冬季オリンピックに出場しその後、現役を引退しています。

新谷さんは、ちびっこスケート教室を開く伊那市体育協会スケート部に知り合いがいたことが縁で、子どもたちの指導にあたりました。

11日は上級と中級の子どもたちが新谷さんと一緒にリンクを回りながら速く滑るコツなどをおそわっていました。

新谷さんも、子どもの頃、父親に連れられ伊那西スケート場で練習したことがあるということです。

教室を開いた伊那市体育協会スケート部では、「このスケート場からオリンピック選手が育ったことは、大きな誇りです。」と話していました。

新谷さんは15日に開かれる教室の閉講式にも参加する予定です。 -

合併浄化槽の更新 伊那市が補助する方針示す

伊那市は、合併処理浄化槽の設置促進を図るため、下水道整備計画のない地域で浄化槽を更新する世帯に対し補助する方針を示しました。

これは12日、市役所で開かれた市議会全員協議会で示されたものです。

補助は下水道整備計画のない地域で浄化槽を15年以上使っていて、更新する世帯を対象とします。

補助は国県補助金額に基づき5人用が33万2千円、6人から7人用が41万4千円などとなっています。

他に、処理水の地下浸透処理をやめ、放水路を新設する場合には10万円を上限とする工事費用の半分を補助します。

また年1回の水質検査料の個人負担分4000円もしくは、法定検査手数料の5000円を補助します。

補助は事業所や賃貸目的の住宅については対象外となります。

市ではこれらについて下水道処理に比べ、浄化槽は維持費が割高なためと説明しています。

新たな補助制度は来年度当初予算に盛られ実施されます。

今日はほかに臨時市議会が開かれ、8億2千万円を追加する補正予算案が可決されました。 -

葦笛工房 エコジャパンカップ2010準グランプリ

手作りの笛「ユカイナ」などを使って音楽活動をしている伊那市長谷の「葦笛工房」は、環境省などが主催するエコジャパンカップ2010で、準グランプリを受賞しました。

5日、葦笛工房の北原有さんと妻の美香さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に授賞を報告しました。

葦笛工房の楽曲が受賞したのは、環境省などが主催するエコジャパンカップ2010カルチャー部門エコミュージックの部の準グランプリです。全国から寄せられた337作品の中から選ばれました。

受賞作品は、ハープ奏者の美香さんが自然をイメージして作曲した「ユカイナ小鳥」という曲で、美香さんがハープを演奏し、夫の有さんがユカイナで小鳥の鳴き声を表現しています。

北原有さん、美香さんは「賞をもらえるなんてとても驚いた。ユカイナが自然との接点になればうれしい」と話していました。 -

新春ダルマ初打大会

伊那市マレットゴルフ協会の「新春ダルマ初打大会」が9日、伊那市美篶の南割マレットゴルフ場で開かれました。

初打大会には、会員およそ80人が参加しました。

大会は、1年のスタートとして毎年開かれているものです。

参加者らは、白い息をはきながら今年最初のプレーを楽しみました。

大会の結果、男子は松川幸夫さんが、また女子は林清子さんがそれぞれ優勝しました。

伊那市マレットゴルフ協会の小沢恒二郎会長は「今年も会員全員が元気にプレーし、飛躍の年にしていきたい」と話しました。

大会の最後には、参加者全員にダルマが配られたということです。 -

はなまる地域探検隊 版画の技法を体験

伊那市の小中学生がさまざまな体験をする「はなまる地域探検隊」は10日、版画の技法の一つ、デカルコマニーを体験しました。

県伊那文化会館で行われている版画の展示に合わせた体験で、小中学生およそ50人が参加しました。

版画の技法の一つ、デカルコマニーは、プラスチックシートの上に絵の具をのせ、別のシートでその絵の具を押さえたり、はがしたりして出来る模様と、その方法のことです。

指導したのは、飯田女子短期大学教授で日本版画協会会員の北野敏美さんです。

不可思議な模様をテーマに、子どもたちはシートを自由に動かして模様を作っていました。

出来上がった模様は、版画プレス機で紙に写して完成です。

参加したある小学生は、「不思議な模様ができておもしろかった」と話していました。

子どもたちは、どんな模様ができたのか、皆の作品を鑑賞していました。 -

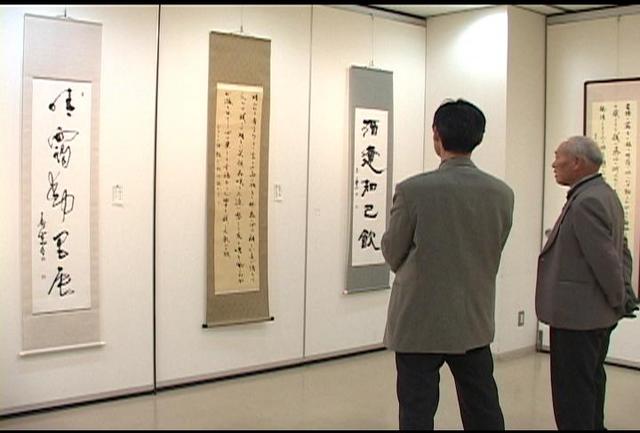

上伊那書道協会新春展

上伊那書道協会の役員による書道展「新春展」が、伊那市のいなっせで開かれています。

上伊那書道協会は60年以上の歴史があり、新春展も60年近く続く恒例の展示会となっています。

会場には、かな、漢字など役員16人の作品25点が並んでいます。

役員はそれぞれ地域で書道を教えている指導者で、今回展示されている作品には、個々のスタイルが表れているということです。

関係者は、「1点1点違いを楽しんで見てほしい」と話していました。

この上伊那書道協会新春展は13日まで、伊那市のいなっせで開かれています。 -

第3回上伊那工業交流プラザ」3月開催

上伊那8市町村の製造業が集まる交流イベント「第3回上伊那工業交流プラザ」が今年3月に開かれます。

11日は、上伊那8市町村の代表者およそ30人が箕輪町地域交流センターに集まり、イベントの詳細などについて話し合いました。

上伊那工業交流プラザは、企業同士の理解を深め、ビジネスの商談の場にしていこうと上伊那地域の9つの商工団体が実施しているものです。

11日の会議では、各出展企業が取引先に対し交流プラザについて宣伝していくことや予算などについて確認しました。

プラザ当日は、企業およそ70社による製品の展示や商談、交流が行われます。

他には、セイコーエプソンの金井則人人事部長が「いま企業に求められる人材とは」をテーマに講演する他、企業の技術や注目製品についてのプレゼンテーションなどがあります。

第3回上伊那工業交流プラザは3月2日水曜日に箕輪町文化センターなどで開かれる予定です。 -

ニューイヤーコンサート

来年6月に上演されるオペラ春香で主演を務める永吉伴子さんの「ニューイヤーコンサート」が9日、伊那市のいなっせで開かれました。

ニューイヤーコンサートは、オペラ春香の上演にむけ、オペラ春香に関心を持ってもらおうと企画されたものです。

永吉さんは、神奈川県在住のオペラ歌手で南箕輪村の男性と結婚し、地元にゆかりのある歌手としてオペラ春香での主演が決まっています。

コンサートでは、伊那市出身のピアニスト田中健さんの伴奏で、オペラ座の怪人やプッチーニのある晴れた日になどおよそ15曲を熱唱しました。

会場に響きわたる永吉さんの美しく力強い歌声に、訪れた人は聞き入っていました。

コンサートを企画したNPO法人クラシックワールドでは、4月にも春香の母を演じる唐澤澄恵さんらによるコンサートを予定しています。 -

征矢学選手 凱旋試合

全日本プロレスの興行が9日、25年ぶりに伊那市で行われました。

大会には、箕輪町出身のプロレスラー征矢学選手が出場し会場を沸かせました。

征矢選手は、セミファイナルで登場しました。

征矢選手は、箕輪町出身で、千葉国際武道大学を卒業後、中学時代から夢だったプロレスラーとなりました。

去年8月にはタイトルマッチで世界最古といわれるベルト、アジアタッグベルトを手にしました。

伊那市の伊那勤労者福祉センター体育館で行われた伊那大会には、プロレスファンおよそ2000人が訪れました。

地元での試合を心待ちにしたファンが征矢選手の名前の書かれたカードを持って声援を送っていました。

試合は、序盤から相手選手達の反則攻撃を受ける展開。

しかし会場の応援に後押しされ

最後は、相手選手をフォールし地元で勝利をあげました。 -

美篶地区安全祈願祭

伊那市美篶地区の今年1年の安全と無事を祈る美篶地区安全祈願祭が6日、美篶きらめき館で行なわれました。

美篶地区の各種団体連絡協議会や交通安全協会、区長会が毎年この時期に行なっていて、地区単独の安全祈願祭は、市内で唯一です。

関係する80人が出席し、神事やダルマの目入れで1年間の地域の無事を祈りました。

各種団体連絡協議会会長で、区長会長の北原利冶さんは、すべての人が安心できる1年となるよう祈願するさいもん祭文を読み上げました。

主催者を代表し、美篶交通安全協会の黒河内浩会長は、「地域で幸せに暮らすには、安全が基本。今日の決意を一年間もち続け、良い年にしたい」とあいさつしました。 -

イーナちゃんマレットゴルフクラブ初打ち大会

伊那市内に住むマレットゴルフ愛好家でつくる「イーナちゃんマレットゴルフクラブ」の初打ち大会が、8日、伊那市東春近の榛原河川公園で開かれました。

この日は、競技の前に参加者全員に作りたての甘酒が配られ、甘酒で体を温めてからスタートしました。

大会は、新シーズンの開幕を前に、会員同士交流を深めようと毎年開かれていて、この日はおよそ80人が参加しました。

参加者らは、寒さで硬くなったコースに苦戦しながらも、仲間と会話をしながら楽しんでプレーしていました。

大会の結果、男子の優勝は赤羽篤さん、女子の優勝は丹羽善子さんとなっています。

クラブでは「マレットゴルフは仲間と楽しみながら健康づくりができるのでぜひ多くの人に参加してほしい」と会員の募集を呼びかけています。 -

伊那市で出初式

伊那市で出初式が9日にありました。

伊那市の出初式には、消防団、日赤奉仕団などから870人が参加しました。

JR伊那北駅からいなっせ前までの分列行進では、伊那橋上で市長や消防団長の観閲をうけました。

団員たちは、ラッパ隊の小気味よいリズムに合わせ、きびきびと行進していました。

伊那市民会館で行なわれた式典で伊那市消防団の伊藤仁団長は、「愛する家族、愛する伊那市に安全安心が与えられるよう、1年間消防団活動に励んでもらいたい」と訓示しました。

式典では、退団者に感謝状がおくられた他、永年勤続功労などの表彰も行なわれました。

去年伊那市では、20件の火災があり、損害額は、約5,000万円。消防団員の出動人員は、延べ3,719人にのぼりました。 -

喫茶店で男女の出会いパーティー

伊那市境の喫茶店wa花で、男女の出会いパーティーが9日に開かれました。

wa花は、店主の網野わこさんが、プリザーブドフラワーなどの手づくり教室も開いている喫茶店で、教室の生徒や常連客たちの出会いの場にしようと、9日パーティーが開かれました。

20代縲・0代の男女、20人ほどが参加し、すき焼きや鍋を囲んでの楽しいひと時を過ごしていました。

始めに一人一人が、住所や氏名、新年の抱負などの自己紹介をしてスタート。

教室の生徒だったり常連客だったりと打ち解けた様子でした。

wa花では、2月にもバレンタインデーにあわせたパーティーを計画しています。

お問い合わせは、wa花090-8643-5897へ -

雪対策 高遠城址公園で桜の木の支柱立て

伊那市高遠町の高遠城址公園で、桜の木を雪から守る支柱立ての作業が行われました。

6日は桜守の2人が、新しく支柱を立てたり、古い支柱を取り換えるなどの作業に取り組んでいました。

支柱立ては、毎年雪が積もる前に行われる作業です。

公園内にあるタカトオコヒガンザクラおよそ1500本を見て回り、雪で枝が折れないように柱を立てて支えます。

支柱が必要な桜は全体の1割弱で、桜守が支柱を桜の枝に縛り付けていました。 -

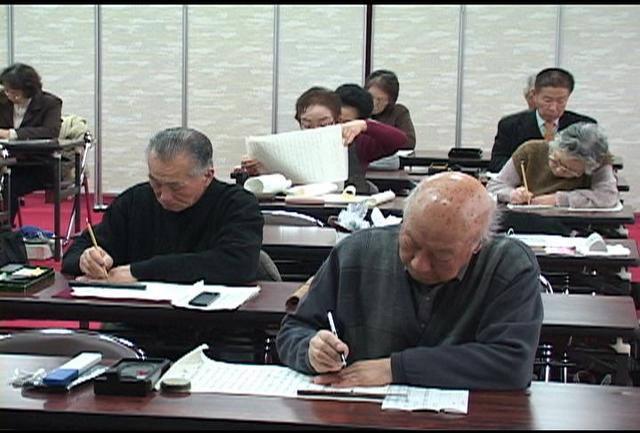

常円寺で新年写経会

伊那市山寺の曹洞宗常円寺で、般若心経を書き写す新年写経会が6日、開かれました。

写経会は、常円寺が毎月1回開いているものです。

今年初めての新年写経会には、普段より多い30人ほどが参加しました。

写経は、仏の教えを書き写すもので、写経会では、短い経典である般若心経が用いられています。

参加者は、それぞれの新年の願いをこめて、写経を行っていました。

常円寺の角田 泰隆住職は、「写経は、集中して一文字一文字書くことにより、心が落ち着き、清々しい気持ちになる。お寺という静かな環境で、大勢で集まって共に写経する事にも意味があると思う」と話していました。 -

伊那小学校の児童西天竜幹線用水路沿いに啓発ポスターを設置

伊那市の伊那小学校の児童は、西天竜幹線用水路沿いにゴミの不法投棄防止を呼びかける啓発ポスターを7日、設置しました。

作業を行ったのは、伊那小学校4年仁組の児童28人です。

仁組では、西天竜と深く関わりのある施設や、当時の人々の思いなど、地域の歴史について学んでいます。

ポスターの設置は、去年行った水路内のゴミ拾いを通じて、自分たちにできることが何かを考え、行ったものです。

7日は、伊那インター近くの水路沿いのフェンスに、児童らが書いた56枚のポスターのうちの14枚が設置されました。

作業に協力した西天竜土地改良区では「この思いが少しでも届いて、ゴミが減っていけばうれしい。残りの42枚も重点個所に張っていきたい」と話しました。

仁組では、「年度内に、JRの伊那市駅周辺などでチラシを配り、不法投棄防止を呼びかけていきたい」としています。

202/(金)