-

伊那市マレットゴルフ協会市長杯

伊那市マレットゴルフ協会の伊那市長杯が11日、美篶の南割マレットゴルフ場で開かれた。

小雨が降る中での大会となったが、伊那市マレットゴルフ協会の会員およそ70人が参加した。

会員は4人1組に分かれて36ホールのコースを回った。

日頃、例会で利用しているコースだが、会員は優勝を目指し、各ホールで慎重にプレーしていた。

大会結果は次の通り。

▽総合優勝=小林岩夫さん▽男子1位=渋川洋一さん▽女子1位=林清子さん -

はらぺこ入園式

伊那市東春近の保育園「山の遊び舎はらぺこ」で10日、入園式が行われた。

青空の下、園舎の庭で入園式が行われた。

はらぺこは今年、3歳児9人が入園し、園児は全員で19人になった。

園児紹介では、新入園児が一人ずつ呼ばれて、年中・年長園児と手をつないだ。

細田直哉理事長は、「皆がしたいことを思いっきりして、どんどん大きくなってください」と園児に呼び掛けていた。

式では、園児と保護者が一緒に歌を歌った。

式の後には、入園を祝うもちつきが行われた。

入園式でのもちつきは、毎年恒例となっている。

園児は、交代で杵を持ち、元気にもちをついていた。 -

伊那RCと分水RCが記念植樹

伊那中央ロータリークラブと新潟県の分水ロータリークラブが9日、病気の人を元気づけようと伊那市の伊那中央病院の敷地に、ソメイヨシノ2本を植樹した。

9日は記念セレモニーが行われ、伊那中央ロータリーの鈴木 一比古会長と、分水ロータリーの八子(やこ)英雄会長が、桜の木の根元にスコップで土をかけた。

分水ロータリーがある新潟県燕市(つばめし)には、およそ3千本のソメイヨシノが植えられた「大河津(おおこうつ)分水堤防」があり、「桜の名所百選」の一つとして知られている。

伊那市には、天下第一の桜として知られる高遠城址公園があることから、桜を縁に、両地区のロータリーは友好提携を結び、2008年から交流をしてきた。

去年は、伊那のタカトオコヒガンザクラを分水で植樹したため、今年は分水のソメイヨシノを伊那で植樹することにした。

今後も、交互にお互いの地区を訪れるなどして、交流を続けていくという。 -

伊那公園桜愛護会が桜まつり

伊那公園で11日、園内の桜を管理している、伊那公園桜愛護会による桜祭りが開かれた。

今年はより賑やかな桜祭りにしようと、伊那節まつりと開催日を合わせて実施した。

朝方から降っていた雨も止み、昼頃には大勢の花見客が訪れた。

園内では桜の下にシートを広げ、お弁当を食べる家族連れの姿などが見られた。

桜まつりで屋台やカラオケコーナーを設置した桜愛護会は、伊那市中央区の住民有志でつくる会で、園内の桜の管理などを行っている。

伊那公園には約300本のソメイヨシノが植えられていて、桜愛護会では年に数本づつ桜の植樹も行っている。

桜愛護会によると、伊那公園の桜はあと1週間ほどは楽しめるという。 -

伊那節まつり

伊那市中央区の伊那公園内伊那東大社で11日、51回目の伊那節まつりが開かれた。

このまつりは、伊那節を後世に唄い継ごうと、伊那商工会議所などが開いた。

まつりには商工会や市関係者ら約50人が参加した。

伊那公園には1960(昭和35)年に伊那節発祥之地の石碑が建立されていて、毎年桜の時期に合わせてまつりを開いている。

例年は石碑の前で行われるが、今年は雨のため、園内の伊那東大社の中で伊那節保存会会員が、三味線や唄に合わせて踊りを披露していた。

伊那節は、古くは「おんたけやま」と呼ばれ江戸時代に権兵衛峠を行き来するときに唄われた馬子唄。

保存会では「伝統ある伊那節を唄い継ぎ、後世に伝えていきたい」と話している。 -

伊那市山寺の奇祭 やきもち踊り

伊那市山寺に伝わる奇祭で県無形民俗文化財に指定されている、やきもち踊りが11日、白山社八幡社合殿で行われた。

やきもち踊りは、江戸時代伊勢参りに行った人たちが習ってきてお宮の例祭で踊ったのが始まりとされている。

踊りの唄の中に「やきもちがはらんで」という歌詞があることから、やきもち踊りと呼ばれるようになったといわれている。

11日は保存会会員31人が羽織、袴、白足袋姿で足を高く上げ、飛び跳ねるユーモラスな踊りを披露していた。

踊りは前踊り、中踊り、後踊りの三つに分かれていて、踊りと踊りの合間には酒盛りが行われ、アユの串焼きを肴に、どぶろくを飲んだり、キセルで刻みタバコを吸ったりしていた。

後踊りが終わると踊り手たちは一斉に鳥居の外に駆け出す。

逃げ遅れると厄病にかかるといわれていて、下駄もはかずに一目散に駆け出していた。 -

高遠城址公園 桜見頃で入場者ピーク

伊那市高遠町の高遠城址公園の桜が見頃となり10日、公園内は多くの観光客で賑わった。

花見客の入り込みは10、11日がピークとなりそうだ。

高遠城址公園の桜は現在八分咲きで見頃となっている。

公園内には多くの花見客が訪れ、「天下第一の桜」と称される高遠城址公園の桜を楽しんでいた。 -

ポレポレの丘 11日開園

季節の花と伊那市を一望する眺めを楽しむことができる、伊那市高遠町のポレポレの丘が、11日開園する。

現在ポレポレの丘では、3万株を超えるスイセンの花が見頃を迎えている。

ポレポレの丘は、遊休荒廃地だった傾斜地を整備し、自然と触れ合える場所にしようと、信州高遠花摘み倶楽部が5年ほど前に造った。

敷地内にはメンバーが植えた花のほかに、オーナー制の花壇があり、思い思いの花が植えられている。

信州高遠花摘み倶楽部では今後、敷地内にサワガニやカブトムシを放して、子ども達が自然体験をできる場所も造っていくという。

ポレポレの丘は、入場料大人300円、子ども150円で、11日から9月末頃まで季節の花を楽しむことができる。 -

伊那谷新酒祭り

桜が見ごろを迎えた伊那市の春日公園で10日、伊那谷新酒まつりが開かれた。

伊那谷新酒祭りは、地元の個性的な酒蔵の新酒を桜の下で味わってもらおうと、毎年開かれていて、今年で9回目。

今年は、伊那谷の9つの蔵元が出店した。

訪れた人達は、グラス付きのチケットを購入して、各酒蔵のブースで新酒を味わっていた。

また、それぞれの酒蔵に新酒の説明をしてもらい、飲み比べをしていた。

伊那谷新酒祭りを開いているルネッサンス西町の会の向山等会長は、「この祭りも定着してきた。マンネリ化しないように工夫しながら、続けていきたい」と話していた。 -

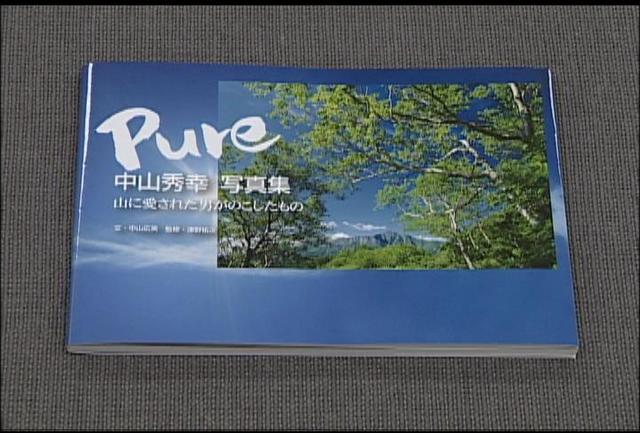

中山秀幸さん写真集発売

昨年10月脳腫瘍のため亡くなった山岳写真家、中山秀幸さんの写真集が完成した。

写真集「ピュア 中山秀幸写真作品集 山に愛された男がのこしたもの」には、雪山の写真など約100点が掲載されている。

写真集には、色鮮やかで雄大な山の表情を写した作品が並んでいる。

また秀幸さんの妻・広美さんの写真に対する印象や思い出なども合わせて掲載されている。

この写真集は11日まで伊那文化会館で、また13日からは駒ヶ根高原美術館で開かれる中山秀幸写真遺作展の会場で買い求めることができる。

価格は2400円。写真集の購入や問い合わせは中山広美さん(電話090・9358・7675)へ。 -

宮下源明さん水墨画・墨彩画展

伊那市西箕輪羽広の宮下源明さん(75)の水墨画・墨彩画展が、みはらしの湯ロビーで開かれている。

ロビーには、水墨画など25点が展示されている。

宮下さんは、仕事中の事故で体が不自由になり、リハビリをしながら絵を始めた。

水墨画教室に3年間通い、今は、教材の課題に取り組みながら自宅で絵の勉強を続けている。

展示作品は、墨の濃淡で風景を描いた水墨画や、赤や青などで色をつけた植物の絵などがある。

宮下さんは、「水墨画は、墨の奥深さがある。やればやるほど難しい」と話している。

この水墨画・墨彩画展は4月末まで。 -

春日公園で伊那谷新酒祭り 10日

伊那市の春日公園の桜も今が見ごろとなっている。10日は、恒例の伊那谷新酒祭りが行われる。

伊那谷新酒祭りは、地元の個性的な酒蔵の新酒を、多くの人に桜の下で味わってもらおうと毎年開かれていて、今年で8回目になる。

今年は、伊那谷の9つの蔵元が出店する予定で、午後3時から夜8時まで。

7枚つづりのチケットとグラスセットが千円、3枚つづりのチケットとグラスセットが500円。グラスのみも150円で販売される。

千円チケットを買うと、先着120人に300ミリの地酒ボトルもプレゼントされる。

春日公園は300本の桜があり、本丸のコヒガンザクラはほぼ満開、新酒まつりが行われる二の丸のソメイヨシノは5分咲きとなっている。 -

伊那公園賑わい守る花見小屋

一方、桜の名所の一つ、伊那市の伊那公園も今がちょうど満開。昭和40年代には、高遠に負けないほどの賑わいを見せたという伊那公園。時代の移り変わりとともに人出も減った。

そんな伊那公園に、1軒の花見小屋がある。

北沢福明(よしあき)さんは、30歳で花見小屋を出し、今年で41回目の春を迎えた。

公園を訪れる花見客は、ずいぶん減りったが、北沢さんの顔を見に足を運ぶ常連客も少なくない。

店構えは、昔のまま。定番のそば、うどん、おでんなどほとんどのメニューは、15年以上前から据え置きの500円。店内外には、懐メロが、今では目にすることがなくなったカセット型の装置で鳴っている。

伊那公園には、以前3件の花見小屋があったが、今では1軒だけになった。

今年は、4月1日から小屋をあけたが、赤字覚悟だ。

おとといは、1日の売り上げが1,200円だった。

今年は、花が散り終わる18日までの営業を計画している。

最近は、福祉施設からの利用者が増えている。

弁当などを持ち込むパターンが多く利益にはならない。それでも北沢さんは、笑顔をたやさず接客する。9日も車椅子での利用者が大勢訪れた。

伊那公園には、150本の桜がある。

一時は、高遠城址公園に負けないほどに賑わった公園も、企業や職場での大人数の宴会が減り、少人数で短時間、若い人の利用も減った。

高遠城址公園への花見客の入りこみが本格化した9日、伊那公園では、1軒の花見小屋が営業していた。 -

高遠城址公園 コヒガンザクラ見頃に

伊那市の高遠城址公園のコヒガンザクラが見頃を迎え、9日から花見客の本格的な入りこみが始まった。

公園東側の駐車場は、県外からの観光バスで埋まった。

公園を管理している伊那市によると、8日は51台だったのに対し、9日は150台近くのバスが入ったという。

有料入場者数も8日の4,300人に対し、9日は倍以上の1万人と見込まれる。

公園内の桜は5分咲きで、場所によっては満開となっている。

桜の下では、ビニールシートを広げ、花見を楽しむ人たちの姿が見られた。

花見客の入りこみは、10日、11日にピークを迎えるものと見られる。

伊那市では、10日から市役所駐車場を発着するシャトルバスを運行するほか、JR東海による桜祭り号も運行される。

尚、満開は、11日と予想されている。 -

竜南保園児とお年寄りがヨモギ摘み

伊那市の竜南保育園の園児と地元のお年寄りたちが9日、保育園の近くの畑でヨモギ摘みをした。

9日は、竜南保育園の園児70人が保育園の近くにある畑を訪れ、祖父母や地元のお年寄りから、ヨモギがどの草かなどを教わりながらヨモギ摘みをした。

核家族化で祖父母と一緒に暮らさない園児が多くなっている中、竜南保育園では、年間を通じて地元の高齢者と交流している。

ヨモギ摘みもその一環で、今年で3年目になる。

子どもたちは、自分でヨモギが分かるようになると、畑を走りまわってヨモギを探していた。

5月には、9日摘んだヨモギでヨモギ餅作りに挑戦するという。 -

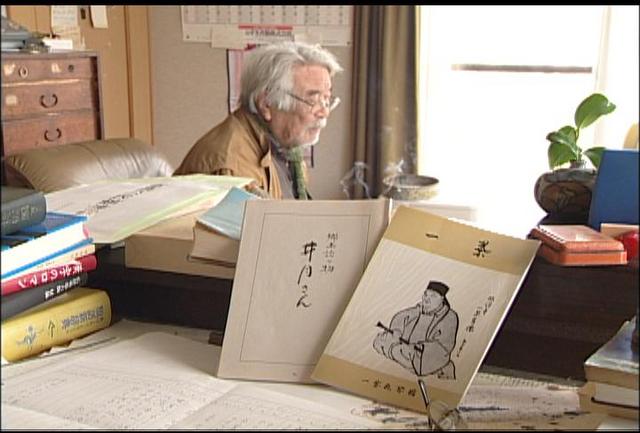

伊那市の春日愚良子さん本出版へ

漂泊の俳人井上井月の研究家、春日愚良子さんが、俳人、小林一茶と井上井月の違いについて論評した本を出版する。

8日は長野市の出版社が春日さん宅を訪れ、本の原稿を受け取り、内容に目を通していた。

出版する本のタイトルは「信州二人の放浪俳人、一茶と井月」。内容は二人とも同じ放浪俳人でありながら、その句や人生観が全く違う一茶と井月を比較しそれぞれの句や人がらについて論評している。

春日さんは、「江戸時代を代表する俳人一茶と、伊那の地で埋もれていった井月を比較したものは、これまでにない。新しい視点でそれぞれの俳句を見直したもので興味深い内容となっている。」と話している。

この「信州二人の放浪俳人、一茶と井月」は7月頃の出版を予定している。 -

新山小1年生が桜の植樹

伊那市の新山小学校で8日、1年生の入学を祝って、コヒガンザクラの記念植樹が行われた。

新山小学校に今年入学した1年生は4人で、コヒガンザクラの木と一緒に子どもたちが大きく育つようにと願いを込めて植樹をした。

1、2年生は複式学級のため、2年生2人も植樹に協力した。

児童は、2メートルほどの大きさの桜を穴の中に入れ、スコップで土をかけていた。

新山小学校では、毎年入学の記念植樹を行っている。

唐澤たか子教諭は、「桜とともに育ち、やがて心の隅に植樹した思い出が残ってくれたらうれしい」と話していた。 -

小黒川キャンプ場オープン

伊那市内の萱にある小黒川渓谷キャンプ場の今シーズンの営業が、8日から始まった。

小黒川渓谷キャンプ場には、キャビン、テントサイト、オートキャンプサイトがある。

今年は、平日の利用者を増やそうと、キャビンとオートサイトで市民向けの割引料金を設定している。

釣り堀は、4月29日から営業を始める。

去年のキャンプ場の利用者は、釣り堀も含め約1万900人で、前の年より1200人以上増えた。

去年は、8月の天候に恵まれたことや、高速道路の土・日割引の影響で、利用者が増えたと伊那市はみている。

市では、「去年以上に多くの人に利用してもらい、楽しんでほしい」と話している。

営業期間は、今日から11月30日まで。 -

美篶世代間交流施設 竣工

高齢者と子どもが日常的に交流を行う事ができる、伊那市の美篶世代間交流施設の竣工式が8日、現地で行われた。

美篶世代間交流施設は、老朽化に伴い取り壊された老人憩いの家美篶荘にかわる施設で、地域の高齢者の憩いの場として利用される。

美篶地区で施設の愛称を公募したところ25件の応募があり、その中からほっとセンターみすずに決まった。

竣工式には、地区住民など約40人が出席し完成を祝った。

小坂樫男伊那市長は、「少子高齢化、核家族化で日頃高齢者と子供がふれあう機会も少なくなり、世代を超えた体験ができる施設になれば」と挨拶した。

建物は木造平屋建てで床全面をバリアフリー化した他、手すりを施設全体に設置した。

また、美篶保育園と廊下をつなぎ、施設を利用するお年寄りと子どもが日常的に交流できるようにしている。

健康づくりや介護予防体操などを行う機能訓練室をはじめ、茶和会などが出来る和室が2部屋設けられた。

美篶世代間交流施設では、これから保育園児との交流や健康に関する教室等を予定している。 -

【カメラリポート】ライブイベントHOT ROCK復活

5年ぶりに南箕輪村で開かれるアマチュアバンドのライブイベント、信州ホットロック。

そこには音楽を通して、人と人との輪を広げたいというある夫婦の思いがこめられている。

伊那市西箕輪に住む、竹松学さん。

そして妻の美千代さん。

2人は学生の頃のバンド活動が縁で知り合い結婚。

今も共に音楽活動を続けている。

近所に迷惑をかけず練習ができるように自宅の地下にスタジオをつくった。 -

西春近北小1年生 初めての給食

5日に入学した伊那市の西春近北小学校の1年生35人は7日、初めての給食を味わった。

給食当番が、慣れない手つきでおかずをとりわけ準備ができると、全員で「いただきます」のあいさつをした。

この日のメニューは、カレーと福神漬け、フルーツのヨーグルト合え。

食べ始めて10分ほどすると、「おかわりをしたい」とたくさんの手が挙がった。

1年生は今週いっぱい、鞄の入れ方やげた箱の使い方など、学校生活の基本を学び、来週から少しずつ国語や算数の授業を始めるという。 -

県公衆衛生専門学校入学式

伊那市の長野県公衆衛生専門学校の入学式が7日行われ、歯科衛生士を目指す18人が入学した。

県内からの入学生18人が、入学許可を受けた。

中村好昭校長は、「高齢化社会が進み、歯科衛生の向上がますます重要になる。県民の健康増進のため活躍できる歯科衛生士を目指してほしい」と式辞を述べた。

新入生を代表して箕輪町の浦野彩香さんは、「皆で励まし合い、支え合いながら確かな技術を身に付けます」と誓った。

国の歯科衛生士養成所指定規則の改正により、今年度の入学生から修業年数が3年となっている。

18人は、これから歯科衛生士に必要な知識を学び、歯科医院での実習を行って3年後の国家試験を目指す。 -

漫画家橋爪まんぷさんチャリティー展売上金を寄付

伊那市の漫画家橋爪まんぷさんは7日、伊那市社会福祉協議会に、チャリティー展での売上金2万円を寄付した。

橋爪さんが福祉まちづくりセンターを訪れ、伊那市社会福祉協議会の小池孝行会長に2万円を手渡した。

橋爪さんは、昨年12月から2カ月間、伊那市のみはらの湯で、今年の干支寅をモチーフにしたイラスト30点を展示した。

今回は、その売り上げを寄付したもので、この取り組みは8年目になる。

橋爪さんは、「小さな活動が大きく広がっていけばうれしい」と話していた。

寄付金は、社会福祉協議会の福祉基金へ積み立てられるという。 -

伊那消防署 組合長らが点検

伊那消防署で、今年度初めての通常点検が6日行われ、伊那消防組合長の小坂樫男伊那市長が訓示した。

6日は、朝8時半に、伊那消防署と高遠消防署の署員あわせて35人が伊那消防署の屋上に集合し、点検を受けた。

通常点検は、毎月1回行われていて、服装の乱れは無いか、消防手帳を所持しているかをチェックする。

6日は、年度初めとして、組合長による点検が行われた。

今年度伊那消防署には、新たに1人の署員が加わり、59人体制で、高遠消防署は、19人体制でスタートしている。

小坂組合長は、「市民の皆さんの期待に応えられるよう、日々訓練に励んで欲しい」と訓示した。 -

天竜川・三峰川合流点にスペース

伊那市役所南側の天竜川・三峰川合流点に、水辺に安全にアクセスできるオープンスペースが完成した。

国土交通省天竜川上流河川事務所が、国の治水事業として2億8,000万円をかけ、護岸工事を進めてきた。 このオープンスペース、広さは約5,500平方メートルで、自然石を積み上げた階段状の護岸となっていて、水

これは、河川がもっている景観や歴史、文化などの資源を活かしてまちづくりにつなげていこうというもの。

伊那市の計画が国に認められ、天竜川河川事務所が整備した。

辺への安全なアクセスを可能にしている。

伊那市では、これまで実施してきている三峰川沿線での事業に続く市民の交流の場として、具体的な活用方法を考えたいとしている。

このオープンスペースは、自由に使うことができるが、スペースを占有してのイベントなどでは、申請が必要になる。 -

伊那市長・市議選ポスター掲示板設置

今月18日告示、25日投票の伊那市長選挙・市議会議員選挙のポスター掲示板の設置作業が6日、行われた。

6日は、伊那市役所付近などで掲示板の設置作業が行われた。

設置された掲示板は、市長選挙が4区画、市議会議員選挙が27区画用意されている。

掲示板は、17日までに、伊那地区234ヶ所・高遠地区43ヶ所・長谷地区20ヶ所の合わせて297ヶ所に設置される予定。

業者によると、これから、高遠城址公園の花見客が増える事が見込まれる為、掲示板の設置は、高遠方面を優先して行われるという。

伊那市長選挙、市議会議員選挙は、今月18日告示、25日に投開票が行われる。 -

伊那西高校 入学式

伊那市の伊那西高校で6日、入学式が行われ、新入生178人が真新しい制服を着て入場した。

式では、新入生代表の三石 芙由(ふゆ)さんが、「勉学に部活に励み、一日も無駄に過ごすことのないようにしたい。高校生としての本分を果たすことを誓います」と、宣誓した。

また、吉川 英人学校長は、「人として生活していく上で大切な心を学んでほしい。みなさんの夢が実現することを願っています」と式辞を述べた。

今年度の伊那西高校の新入生は昨年度より38人多い178人で、上伊那を中心に諏訪や下伊那からも入学している。

上伊那にある公立高校8校でも、5日から7日まで入学式が行われていて、入学式のピークは6日となっている。 -

春の全国交通安全運動

春の全国交通安全運動が6日から始まった。

伊那市では、市役所前のナイスロードに交通指導所が設けられ、安全協会や、交通指導員など約80人が、ドライバーに安全運転を呼びかけた。

今回の交通安全運動は、「子どもと高齢者の交通事故防止」を運動の基本に、シートベルトやチャイルドシートの着用の徹底、飲酒運転の根絶などを重点に掲げている。

伊那警察署によりますと管内の今年の交通事故は4月5日現在死亡事故は1件で、人身事故は111件で去年より3件増加、ケガ人は135人で3人の減となっている。

春の全国交通安全運動は15日まで。 -

野口俊邦さん事務所開き

任期満了に伴う伊那市長選挙に出馬表明している信州大学名誉教授で、元農学部長の野口俊邦さんの事務所開きが4日夜、伊那文化会館で行われた。

野口さんの支援者約300人が出席し、親交のある信州大学の元学部長らが激励の言葉を送った。

今の市政に批判的な住民有志でつくる市民本位の市政をすすめるみんなの会の小林史麿会長は「伊那市の多くの市民は良心をもっている。勇気と良心で必ず新しい伊那市を作ってくれると確信している」とあいさつした。

最後に、会場全員で伊那市の歌を歌い、選挙戦に向けて結束力を深めていた。

伊那市長選挙には野口さんのほかに、伊那市の前副市長白鳥孝さんが立候補を表明している。

事務所開きに出席した民主党上伊那支部は、独自候補の擁立は難しいとして、3月30日の幹事会で自主投票にする事を決めたことを報告した。

伊那市長選挙は、4月18日告示、25日に投開票される。 -

伊那市内小中学校で入学式

伊那市内の小・中学校で5日、入学式が行われた。

このうち西春近南小学校では、男子12人、女子11人のあわせて23人が入学した。

1年生は、6年生に案内され入場した。

竹内実校長は、「冷たい冬を我慢すれば桜が咲くように、我慢をたくさんすれば、みなさんの心の中も桜でいっぱいになります。いっぱいになるよう一生懸命勉強しましょう」と式辞を述べた。

また児童会長の平澤健将君は、「分からないことがあったら、お兄さんお姉さんに聞いてください。仲良く過ごしましょう」と歓迎のあいさつをした。

式の中で1年生は元気に歌を歌った。

伊那市では同日、ほとんどの小・中学校で入学式が行われ、市内全体で小学生は686人、中学生は726人が新一年生となる。

箕輪町と南箕輪村では6日、全校で入学式が行われる予定で、箕輪町が小学生233人、中学生233人、南箕輪村では小学生147人、中学生159人が入学する。

2212/(月)